基于HS-SPME-GC-O-MS和E-nose解析不同热加工方式下西瓜籽特征性香气差异

2023-03-22张茹茹余雄伟欧阳辉徐玮键付琴利李述刚

张茹茹 余雄伟 欧阳辉 彭 武 徐玮键 付琴利 李述刚

(1.合肥工业大学食品与生物工程学院,安徽 合肥 230009;2.武汉旭东食品有限公司,湖北 武汉 430000)

风味是目前坚果行业的一个热点研究领域。坚果风味易受品种、产地、贮运条件、加工方式等因素影响。热处理被认为是坚果提香加工的有效手段,然而大量的研究发现不同热加工方式提香效果不同,如微波在山茶籽油[1]、腰果[2]中有较好的提香效果,烘烤使得小豆、豌豆风味发生了很大变化[3],而空气油炸原理为热风干燥,即通过加热丝加热空气,在内部形成高速循环热流以达到高温干燥或烘烤的效果[4]。西瓜籽因其天然风味寡淡在生产加工过程中关注度较低,目前对西瓜籽的研究多集中在蛋白质和油脂的提取优化及功能特性上[5-6],而就热加工对其风味变化的研究更少。因此,为提升西瓜籽产品风味,探究不同热加工方式下西瓜籽风味变化差异,构建一种新型的产品香气提升技术手段对休闲西瓜籽产业发展具有重要的指导意义。

目前国内外对于挥发性化合物的提取方法主要包括超临界流体萃取、固相微萃取、顶空吸附等[7],顶空固相微萃取—气相色谱—嗅闻—质谱技术(HS-SPME-GC-O-MS)因准确性、高分离性和物质鉴定的优越性而被广泛应用于食品中挥发性成分的检测[8-9];电子鼻(E-nose)作为一种气味检测技术,通过模仿人类的嗅觉系统,对食品的新鲜度进行快速和较低成本的感官信息分析[10]。近年来,多种技术相结合对食品中挥发性化合物进行研究已经成为热门话题。Dou等[11]通过HS-SPME-GC-MS结合E-nose对3月和9月收获的巴西和广粉1号香蕉果实挥发性成分进行研究,发现3月收获的香蕉醛类物质含量更高导致香蕉香气更明显。Zhang等[12]通过化学计量技术结合HS-SPME-GC-MS对热风干燥后的咖啡豆进行了挥发性化合物分析,发现苯甲醛、D-柠檬烯、苯乙烯等物质在干燥过程中含量较高;并通过E-nose对不同干燥时间处理下的咖啡豆进行了区分。

研究拟以中国新疆维吾尔自治区产的西瓜籽为研究对象,借助HS-SPME-GC-O-MS和E-nose等技术手段,对比分析空气油炸、微波和烘烤3种热加工方式对西瓜籽特征性香气影响,通过聚类与相关性分析明确其特征性香气成分,旨在为西瓜籽加工提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

西瓜籽仁:市售;

环己酮:HPLC级,美国Sigma-Aldrich公司;

微波炉:M1-L213C型,广东省美的集团有限公司;

空气炸锅:KL26-VF171型,山东省九阳股份有限公司;

烤箱:X3U型,广东省格兰仕集团有限公司;

恒温水浴锅:HH-8型,常州亿通分析仪器制造有限公司;

电子天平:CP114型,奥豪斯仪器有限公司;

气相色谱—质谱联用仪:Agilent5975C型,美国Agilent公司;

固相微萃取手动进样器、固相微萃取纤维:50/30 μm CAR/PDMS/DVB型,美国Supelco公司;

电子鼻:PEN3.5型,德国Airsense公司。

1.2 试验方法

1.2.1 样品热处理 参照Lemarcq等[13]的方法,略微修改:① 将西瓜籽仁(100 g)在微波炉中700 W处理3 min(MV);② 将西瓜籽仁(100 g)在空气炸锅中160 ℃处理5 min(AO);③ 将西瓜籽仁(100 g)在烤箱中150 ℃处理7 min(RT)。样品处理后,冷却至室温,以未经处理的西瓜籽仁(CK)作为对照组,使用前在-20 ℃保存,最多放置7 d。

1.2.2 气相色谱—质谱分析

(1)顶空固相微萃取条件:准确称取2.0 g研磨好的西瓜籽样品于20 mL顶空进样瓶中,向样品中加入5 μL内标物(环己酮,18.94 μg/μL)后迅速密封。样品在50 ℃水浴条件下平衡20 min后,插入老化30 min后的萃取头,在50 ℃条件下萃取20 min,萃取结束后在GC-MS进样口(250 ℃)以不分流模式解析5 min。

(2)色谱条件:色谱柱为DB-WAX毛细管柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm);升温程序为起始温度40 ℃,以5 ℃/min 升温至200 ℃,保持2 min,再以5 ℃/min升温至230 ℃,并保持2 min;载气(He)流速1.0 mL/min;进样口温度为250 ℃,进样方式设置为不分流模式。

(3)质谱条件:电子轰击(EI)离子源;电子能量70 eV;四极杆温度150 ℃,离子源温度230 ℃,质量扫描范围为40~450(m/z)。

(4)定性方法:正构烷烃混合物单独进样,进样量5 μL,升温程序和GC-MS 检测条件一致,分离出的未知物与NIST 14.0谱库进行检索,并与标准品的保留指数(RI)值进行对比。按式(1)计算化合物保留指数。

(1)

式中:

RI,i——保留指数;

n——碳原子的个数;

Ti——待测组分的调整保留时间,min;

Tn——具有n个碳原子的正构烷烃调整保留时间,min;

Tn+1——具有n+1个碳原子的正构烷烃调整保留时间,min。

(5)定量方法:使用内标法定量,环己酮(18.94 ng/mL)为内标物,并根据内标的质量浓度计算样品中挥发性化合物的质量浓度,定量公式:

(2)

式中:

Cx,i——样品中挥发性化合物质量浓度,ng/mL;

Ci——内标物质量浓度,ng/mL;

Ax——样品中挥发性化合物的峰面积;

Ai——内标物的峰面积。

1.2.3 电子鼻分析 参照Hong等[14]的方法并修改。使用电子鼻对西瓜籽样品进行挥发性化合物分析,该分析仪器由10个传感器组成,其类型及性能描述详见表1。电子鼻条件:准确称取2.0 g研磨好的西瓜籽样品置于20 mL 顶空瓶中,加盖密封后在60 ℃水浴条件下平衡15 min,同时收集样品中的挥发物。测量阶段持续90 s,足以让传感器达到稳定的信号值。传感器清洗时间为100 s,载气流速为400 mL/min。

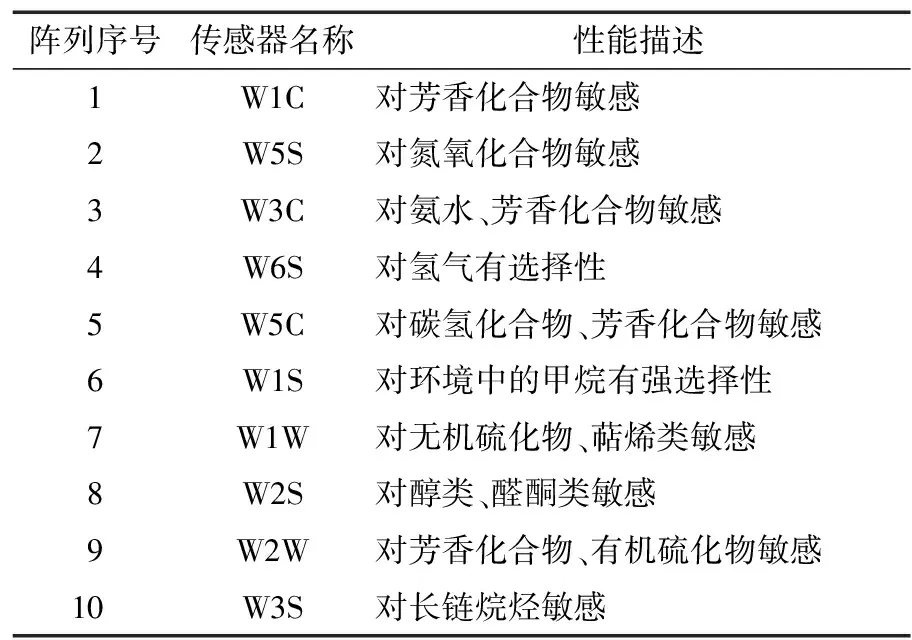

表1 PEN3.5电子鼻中各个传感器的响应类型

1.2.4 气味活度值(OAV)的计算 按式(3)计算从西瓜籽样品中获得的所有气味剂的OAV,即每种化合物的浓度(由HS-SPME-GC-O-MS定量分析获得)与水中相对应的气味阈值的比率[15]。

(3)

式中:

OAV,i——气味活度值;

Ci——挥发性化合物质量浓度,ng/mL;

Ti——化合物气味阈值,mg/kg。

1.2.5 感官分析 选取6名感官敏锐的成员(3名女性和3名男性,年龄20~30岁)对4种样品进行感官评估。选取6个芳香属性来评估4种样品的香气特征,即清香、果香、焦香、油脂香、烤坚果香、绿色,并使用以下评分标准评估6种不同气味的强度:1(极弱),3(弱),5(中),7(强),9(非常强)[16]。不同小组成员对每个样品进行3次评估,数据表示为平均值。

1.2.6 数据处理 试验均重复3次,结果以平均值和标准差表示。使用方差分析(AVOVA)分析统计差异,显著性水平为0.05,确定不同热处理方式下的明显差异;使用统计SPSS软件(v17.0,SPSSInc.,Chicago,IL,USA)分析;使用在线工具Metabo Analyst 5.0(https://www.metaboanalyst.ca/)进行主成分分析(PCA);聚类热图和雷达图分别由TBTools1.098软件和Origin8软件(OriginLab Inc.,USA)进行绘制;使用 Unscrambler 10.4(CAMOASA,Oslo,Norway)进行偏最小二乘回归(PLSR)分析西瓜籽样品、感官属性和关键香气化合物之间的相关性。

2 结果与分析

2.1 西瓜籽样品的香气成分分析

坚果中的特征性风味主要来源于挥发性化合物,西瓜籽本身带有的清香以及热加工后特有的坚果风味已经成为消费者选择的主要影响因素。由表2可知,研究共检测出115种挥发性化合物,其中CK 37种、AO 58种、MV 63种和RT 44种,具体包含醇类27种,吡嗪类16种,烯烃类12种,醛类和酮类各10种,酯类、烷烃类和苯环类各8种,吡啶类3种,呋喃类和吡咯类各2种,醚类、酚类、咔唑类、吡唑类、哒嗪类和噻唑类各1种以及其他类挥发性化合物3种,详细信息见表2。

表2 加工方式对西瓜籽样品挥发性化合物含量的影响

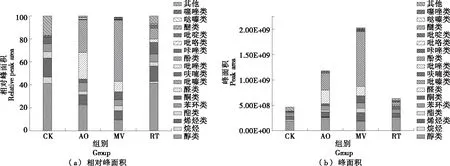

如图1所示,热加工方式对西瓜籽风味影响显著(P<0.05)。其挥发性化合物峰面积大小依次为MV>AO>RT>CK,说明热加工方式对西瓜籽具有不同的提香效果,其中MV的提香效果最佳。各处理组中醇类物质变化显著(P<0.05),CK、AO、MV、RT 4组样品中醇类物质含量分别占挥发性物质总量的40.3%,22.5%,9.3%,41.9%,为西瓜籽提供浓郁的水果清香[12];相比于CK组,各处理组中均检测到较高含量的己醛,分别占AO、MV、RT的挥发性物质总量的13.7%,5.4%,2.0%,为产品提供清香、果香、木香[17];D-柠檬烯作为典型的烯烃类化合物在CK、AO、MV、RT中均被检测到,其含量分别占挥发性物质总量的11.5%,4.5%,5.0%,8.3%,为西瓜籽提供柑橘、薄荷香气[18];据报道[16-20],吡嗪类化合物是高温处理下美拉德反应的特定产物,为食品提供了独特的烘烤、坚果、焦香和爆米花样香气,在AO、MV、RT样品中分别检测出9,14,3种吡嗪类化合物,分别占挥发性物质总量的28.4%,53.3%,9.6%;其中4组样品中2,5-二甲基吡嗪含量最高,分别占总挥发性物质的17.2%,23.3%,6.2%,为西瓜籽提供可可、烤坚果、烤肉等香气[20]。

图1 不同热加工方式下西瓜籽挥发性化合物的相对峰面积和峰面积

综上所述,热加工方式对西瓜籽特征香气影响显著,CK样品组中以醇类、烯烃类化合物为主,AO、MV中则以醛类、吡嗪类化合物为主,而RT中则以醇类、吡嗪类化合物为主。相比于空气油炸与烘烤,微波处理下样品香气最为浓郁,其中2,5-二甲基吡嗪含量高达23.3%,使西瓜籽呈现典型的烤坚果香。

2.2 气味活度值(OAV)分析

OAV用于评估香气化合物对于坚果气味的贡献,一般认为OAV>1的化合物对样品特征香气具有积极作用[21]。4组样品中,共检出45种OAV>1的化合物,为更加直观了解这些化合物在西瓜籽整体风味中的作用,将其进行热图分析。如图2所示,CK、AO、MV、RT 4组样品中OAV>1的化合物分别有17,24,23,21种。CK中D-柠檬烯、正己醇、草蒿脑的OAV值较高,为西瓜籽提供柑橘、薄荷、甘草香;AO中D-柠檬烯、己醛的OAV值较高,为西瓜籽提供柑橘、脂肪、杏仁香;MV中2-乙基-5-甲基吡嗪、己醛的OAV值较高,为西瓜籽提供可可、烤牛肉以及明显的烤坚果风味;RT中正己醇、己醛的OAV值较高,为西瓜籽提供青草、脂肪香。

图2 不同热加工处理下西瓜籽样品中挥发性化合物(OAV>1)的热图

经过热加工西瓜籽整体香气由浅淡的清香向明显的烤坚果香转变,可能是由于低挥发性的醇类等物质在热加工后损失,而高温处理后美拉德反应产生的醛类和吡嗪类化合物显著增加导致的风味变化[1]。其中MV组样品具有最为明显的烤坚果香,表明微波处理是3种热加工方式中最佳的西瓜籽提香方式,与GC-MS分析结果相符。

2.3 感官评价

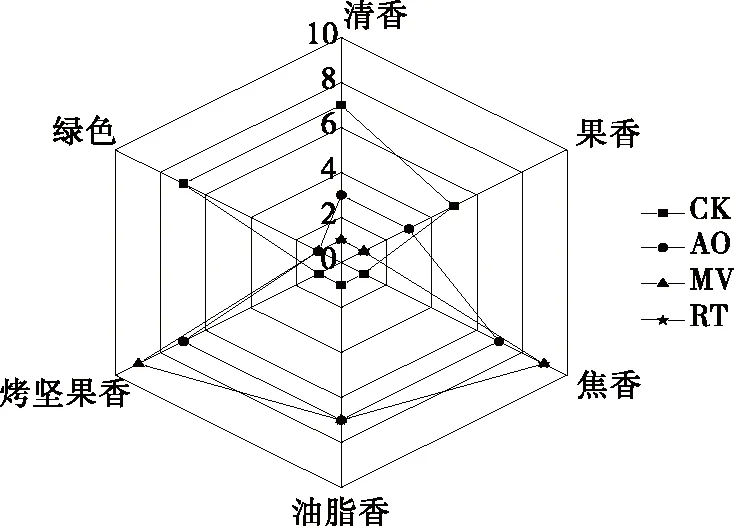

如图3所示,CK的香气特征主要为清香、果香、绿色,而3种热加工样品主要集中在焦香、油脂香、烤坚果香,其中AO的整体香气略弱于MV和RT组。MV、RT两组样品整体风味最为接近,但RT组可能由于样品焦香味太重,覆盖了部分烤坚果香味,整体来说风味略低。MV组样品的烤坚果香味在4组样品中最强,对西瓜籽样品整体香气起到了最大贡献。总体而言,4种西瓜籽样品之间的感官差异明显,表明西瓜籽的香气特性在热加工后会发生显著变化,且微波处理对西瓜籽的提香效果最好,与GC-MS分析结果一致。

图3 不同热加工处理下西瓜籽样品的香气分布差异图

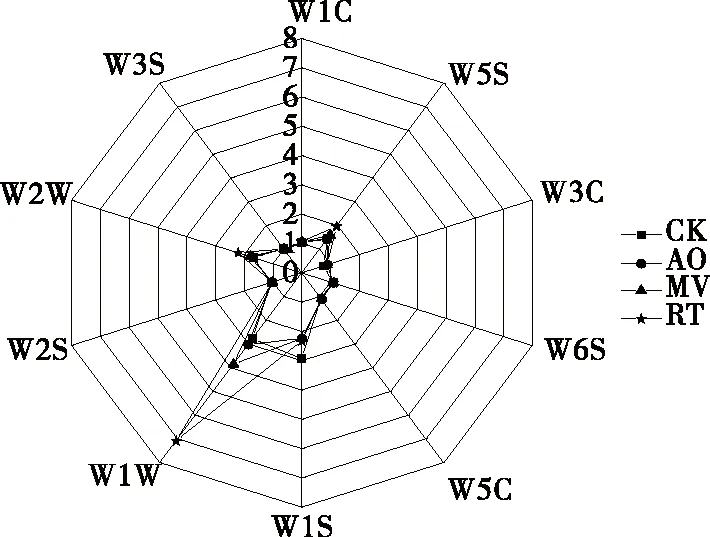

2.4 电子鼻分析

研究通过电子鼻对西瓜籽4种样品进行了香气特征评估,并将69~71 s的数据转换成雷达图,见图4。对于CK样品,在传感器W1W、W5S、W2W处给出了较强的响应。与CK相比,AO、MV、RT整体风味的轮廓相似,但W1W响应更强,W1S响应减弱。3种热加工方式相对比,RT在W1W、W2W、W5S传感器中提供了较强的响应值,此外,在整个检测过程中,RT样品的响应值较高,而AO样品中传感器的响应值较低。这些结果表明,未处理与热加工后的西瓜籽样品之间存在显著差异,且不同热加工方式之间存在差异。

图4 不同处理下西瓜籽样品的雷达图

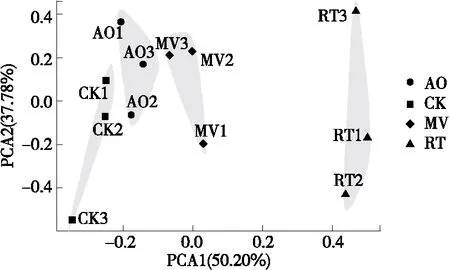

对电子鼻的数据进行了PCA分析,结果表明,第一方差占比50.20%,第二方差占比37.78%,总方差为87.98%,大于85%,表明该PCA图可以很好地解释大部分数据。如图5所示,生西瓜籽的数据主要在左下象限处检测到,与3种热处理的西瓜籽样品明显分开,说明热处理明显改变了西瓜籽的挥发性化合物。AO与MV样品距离较近,主要是与两种加工方式下西瓜籽样品风味都具有较为明显的烤坚果香相关,这与OAV值的分析相对应。RT组数据主要在右侧检测到,与其余3组相距较远,与GC-MS中得到的结果相对应。由此可知,电子鼻的PCA能够较好地表征西瓜籽样品,并且能够有效地区分不同热加工方式下的西瓜籽样品之间的风味差异。

图5 不同热加工处理下西瓜籽样品电子鼻的PCA分析

2.5 西瓜籽样品主要芳香化合物与感官属性之间的相关性分析

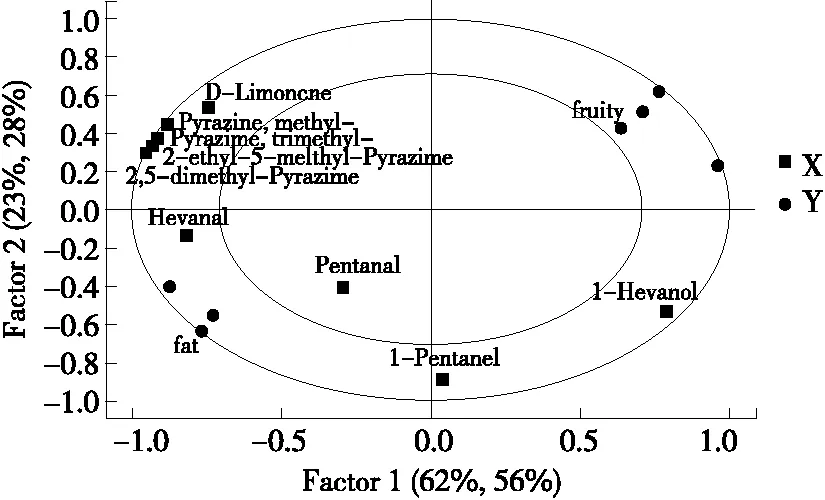

采用偏最小二乘回归(PLSR)法确认从4种样品中鉴定出来的主要芳香化合物与感官属性之间的相关性。根据每组样品中检测到的化合物峰面积,分别选取5种实际峰面积最大的化合物作为主要的挥发性成分,共13种化合物,分别为D-柠檬烯、正己醇、环己醇、2,6-二羟基苯乙酮、草蒿脑、戊醛、己醛、1-戊醇、2,5-二甲基-吡嗪、甲基吡嗪、2-乙基-5-甲基-吡嗪、三甲基吡嗪、2-乙基环丁酮。如图6所示,PLSR解释了88%的X-方差(11种主要芳香化合物)与84%的Y-方差(6个感官属性),内外两个椭圆分别显示了解释方差的50%与100%。所有的方差都被放置于两个椭圆中,表明其可以很好地被PLSR模型解释。

图6中,“油脂香”“烤坚果香”“焦香”属性与吡嗪类化合物、醛类化合物以及D-柠檬烯呈正相关关系,“清香”“果香”“绿色”属性与环己醇及草蒿脑呈正相关关系。然而,正己醇以及1-戊醇与任何感官属性的相关性较弱。这些结果与感官评估及GC-MS分析相对应。“烤坚果香”“油脂香”属性受到吡嗪类挥发性化合物的强烈影响;“烤坚果香”“焦香”属性与己醛、戊醛相关性较高,与Lin等[22]对松子的研究相似。

图6 不同热加工处理下西瓜籽样品的感官属性与主要芳香化合物在PLSR上的载荷分布

3 结论

利用电子鼻和顶空固相微萃取—气相色谱—嗅闻—质谱技术对不同热加工处理的西瓜籽芳香特征和关键芳香化合物进行了分析。结果显示,4组西瓜籽的挥发性化合物有明显不同,且主成分分析与电子鼻相结合,在西瓜籽样品中显示出良好的鉴别力;相比较而言,微波处理比空气油炸和烘制加工对西瓜籽风味提升更为明显,其中2,5-二甲基吡嗪、甲基吡嗪和三甲基吡嗪等吡嗪类挥发性化合物为整体风味做出了重大贡献。研究系统分析了不同热加工方式对西瓜籽挥发性成分的变化及特征性香气的影响,表明热加工方式对西瓜籽特征香气影响显著,这对提升西瓜籽产品品质有着重要作用。热加工方式能够促进西瓜籽风味物质的形成,关于其醛类、醇类、吡嗪类等风味物质的代谢途径和影响机制仍有待进一步研究。