卫星遥感技术在不可移动文物保护中的探索研究

2023-03-20刘天华庄国京周会珍

刘天华 庄国京 周会珍

卫星遥感技术在不可移动文物保护中的探索研究

刘天华1庄国京2周会珍3

(1清华大学,北京 100084) (2中国航天科技集团有限公司,北京 100048)(3二十一世纪空间技术应用股份有限公司,北京 100096)

不可移动文物是不可再生、不可替代的优秀中华文明资源,具有特别重要的文化价值。中国不可移动文物数量众多,面临集中管理难度大、责任划分不明确、防灾减灾能力弱、缺少不可移动文物保护区内的环境演变信息等方面的挑战。卫星遥感技术具有长周期性、科学性和大范围监测等特点,针对不可移动文物在普查登记、精细化管理、灾害监测和环境监测等方面的工作需要,利用高分辨率光学、SAR等多源卫星遥感数据,基于智能解译、定量反演等遥感技术方法,可以为普查登记、精细化管理、防灾减灾、环境演变监测等方面提供多方位支撑,助力不可移动文物的高质量保护。

不可移动文物 环境监测 灾害监测 高质量保护 遥感应用

0 引言

不可移动文物是一种不可再生的文化资源,包括古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等多类历史文化遗迹,它记录着人类文明、政治制度、社会习俗和生产力水平,是某一时期内民族文化、地区文化和宗教文化的直观体现[1]。不可移动文物是文化遗产中极为重要的组成部分,一方面,不可移动文物对研究古代的政治、经济、文化、宗教、建筑、军事、生产生活等各个方面具有重要的参考价值。另一方面,合理开发利用不可移动文物,对于改善当地民生、促进社会经济发展具有重要意义。我国不可移动文物数量众多,在第三次全国文物普查中,全国登记的不可移动文物达77万处,分布范围非常广泛[2]。而大多数不可移动文物直接暴露于自然环境中,与其所处的环境紧密关联,自然灾害的发生或环境退化会对其造成不可逆的破坏甚至毁灭。因此,对不可移动文物进行抢救性保护和预防性保护是一项极为重要工作。

党的“十八大”以来,习近平总书记高度重视文化遗产保护,对文物保护单位和文化遗产地进行多次考察调研,提出“要积极推进文物保护利用和文化遗产保护传承,挖掘文物和文化遗产的多重价值,传播更多承载中华文化、中国精神的价值符号和文化产品”等重要论述[3]。国家和社会层面对于文物事业的重视程度逐年提升,各级政府、文物局以及各文物保护单位在不可移动文物保护方面投入大量工作。近年来,随着测绘技术的发展,三维数字化技术被广泛应用于不可移动文物精细化建模中,数字兵马俑、数字大足石刻等技术的实现为不可移动文物存留了精细的数字化档案,当不可移动文物遭受到破坏时为其修复工作提供数据和信息支撑[4]。然而,三维数字化技术关注的点在于对于不可移动文物的数字化复刻,无法对不可移动文物本身及周边生态环境要素、自然灾害风险等影响因素进行持续有效的监测,从而缺少了对文物本身的有效保护。此外,据统计我国省级文物执法机构占54%,地市级占17%,区县级占6.4%,基层文物保护力量薄弱,执法巡查、安全检查等日常性监督管理工作难度大,文物违法案件隐瞒不报现象时有发生。由于不可移动文物数量众多,一些不可移动文物并未指定给文物保护单位,而是由一些县级人民政府或相关部门进行登记、建档和保护。以祠堂为例,其产权一般属于某一个族系,因而缺少明确的产权所有人,对其认定标准和空间范围划分也存在不清晰的情况[5]

综上所述,当前我国不可移动文物保护工作面临以下挑战:第一,不可移动文物本体数据量庞大,空间划定边界模糊;第二,不可移动文物保护的基层执法督查力量薄弱,缺少精细化管理方式;第三,对于不可移动文物防灾减灾能力不足;第四,对于不可移动文物保护区内的环境演变认知较少,对环境研判不足。

相对于传统的不可移动文物保护手段,卫星遥感技术具有宏观性、周期性、科学性对地观测的特点,已成为文化遗产监测和保护的重要手段之一。2020年,国家文物局在年度工作要点中明确提出:开展文物遥感执法监测,督查督办重大文物违法犯罪案件和安全事故。2021年,国家文物局重点对邯郸、桂林等地70处全国重点文物保护单位开展遥感监测[6]。此外,卫星遥感技术还具有以下特色优势和应用:首先,现有的高分辨率卫星影像其空间分辨率可以达到米级,通过对其进行目视解译、智能解译,能够轻松识别出各类地物,被广泛应用于国土资源调查工作中。其次,卫星遥感技术可以对人类难以抵达的地方进行全天候监测,快速确定受灾范围和受灾程度,为灾害应急响应和指挥决策提供强有力的技术支持[7]。最后,随着计算机技术和数值模型的广泛应用,定量遥感技术不断发展,国内外学者将经典的数学物理理论与遥感实践相结合,建立了近百种定量遥感模型,被广泛应用于水环境、大气环境、植被生态环境监测等各个领域[8]。例如利用遥感技术可以对监测区域内的PM2.5进行长期跟踪测量,快速获取大气中PM2.5的浓度、分布范围、时空变化规律等信息[9]。

综上所述,本文针对上述不可移动文物保护中存在的挑战与不足,结合卫星遥感技术所具有的特色优势,从以下几个方面进一步探讨卫星遥感技术在不可移动文物保护工作的应用:

1)针对不可移动文物产权认定不明确、空间划定不清晰的问题,利用高分辨率卫星遥感数据,助力不可移动文物普查登记、建设控制地带划定;

2)针对不可移动文物缺少精细化监管的问题,利用高分辨率卫星遥感数据进行动态监测,助力基层执法督查;

3)针对不可移动文物防灾减灾能力不足的问题,采用光学和雷达卫星遥感对自然灾害及其引发的次生灾害进行监测与评估,为灾前、灾中和灾后的风险评估、抢救性保护以及重建恢复工作提供科学依据;

4)针对缺少对不可移动文物保护区缺少自然环境认知,利用多源卫星遥感数据,对不可移动文物保护区内的大气环境、植被生态环境和地质环境进行监测和评估,为不可移动文物的预防性保护提供科学的数据支撑。

1 在不可移动文物普查登记中的应用

为全面掌握不可移动文物的数量、分布、特征、保存现状等基本情况,需要开展不可移动文物普查登记工作,其中包括对“新发现”不可移动文物名称、位置、年代、类别等特征信息的调查和登记,也包括对已登记不可移动文物本体保存情况的“复查”。由于不可移动文物数量众多,传统的不可移动文物普查登记工作受到诸多外界环境因素的影响,工作难度较大,依靠人力实地勘察的数据信息采集方式会耗费大量的时间[10]。以北京市为例,全市3000余处文物遗存分布在1.64×105km2的市域范围内,普查登记工作量大,缺少对于不可移动文物的精确定位和空间矢量数据。高分辨率卫星遥感技术具有覆盖范围广、空间分辨率高、周期性对地观测等诸多优点,已被广泛应用在国土资源调查工作中,实现了对地理国情的动态监测,提升了国土资源调查工作的效率。因此,在不可移动文物的普查登记工作中合理应用卫星遥感技术可以快速获得更加准确和详细的不可移动文物空间位置和建设控制地带信息,为不可移动文物保护政策和规划等决策提供科学依据。

首先,在不可移动文物的“新发现”工作中,通过目视解译、智能解译等方法,基于不可移动文物在高分辨率卫星遥感影像中的光谱特征和空间特征对其进行识别和信息提取[11],确定不可移动文物的空间位置和建设控制地带边界,对其进行空间定位及上图,并将遥感数据矢量化。结合已有的不可移动文物清单数据和GIS系统,通过编号实现图形数据与属性数据(包括名称、地理坐标、年代、类别、数量和文物特征)的关联,助力新发现的不可移动文物普查登记工作高效进行。

其次,高分辨率卫星遥感影像具有周期性、大范围对地观测的特点,在不可移动文物的“复查”工作中能够发挥重要作用。利用多源卫星遥感影像,结合已有的不可移动文物清单,通过动态监测掌握不可移动文物的保存现状。通过对历史遥感影像的变化监测分析不可移动文物的损毁原因,为后续不可移动文物保护工作提供参考价值。图1为卫星遥感技术在不可移动文物普查登记工作中的应用。

图1 卫星遥感技术在不可移动文物普查登记工作中的应用

2 在不可移动文物精细化管理中的应用

不可移动文物多分布于农村、山野等地,受所处自然环境和地理条件的影响,传统的依靠人力的巡查手段难以对其进行及时的监察管理。同时,我国文物执法督查工作面临任务多、责任重、人员少的困局,执法巡查等日常性的监督管理工作只能针对文物保护单位来开展,无法覆盖到全部的不可移动文物。由于监管责任落实不到位,对于不可移动文物的修缮进展、施工进度以及在建设控制地带内违法修建等情况缺少及时有效的监管手段,导致不可移动文物违法案件隐瞒不报的情况时有发生。

卫星遥感影像具有客观性和真实性,能够进行大范围、全天候监测,可以在不可移动文物的精细化管理中发挥重要作用。一方面,通过对高分辨率卫星遥感影像的解译与判读,快速获取不可移动文物保护区内的保护规划执行情况,及时发现对不可移动文物的违建、破坏等问题,为执法办案提供客观参考依据,助力基层主动执法。另一方面,通过对比多期遥感影像,可以对建设控制地带内的建设工程变化进行动态监测,及时掌握施工动土现状及变化情况,提升管理的直观、可视化程度,同时为不可移动文物的历史变迁提供见证。图2为基于高分影像监测的某不可移动文物在修缮前、修缮中和修缮后的动态变化图。

图2 不可移动文物修缮进展卫星监测

3 在不可移动文物防灾减灾方面的应用

我国是世界上发生自然灾害最为频繁的国家之一,自然灾害具有种类多、分布地域广、突发性强等特点,长期暴露在自然环境中的不可移动文物在面临重大自然灾害时被破坏甚至毁灭的风险极高[12]。根据历史统计资料显示,地震、洪涝和台风风暴潮是对不可移动文物造成危害的主要自然灾害类型,同时,由自然灾害引发的次生灾害也会对不移动文物造成威胁。根据世界遗产自然灾害风险管理理论,不可移动文物自然灾害风险管理应包括灾前预防、灾中应对和灾后恢复三个方面。卫星遥感技术具有监测范围广、周期短、信息量大等优势,通过综合利用高分系列、资源系列、海洋系列、风云系列以及北京系列等多源卫星遥感影像,可以实现对不可移动文物保护区内全天候、多波段的监测,在灾前风险评估、灾中受灾程度和范围监测、灾后重建恢复监测等方面提供重要的数据支撑和技术支持[13]。下面以地震、洪涝自然灾害以及滑坡、泥石流等次生灾害为例,说明卫星遥感技术在灾前、灾中、灾后的风险评估和应急响应等方面的应用。

地震的发生会导致该区域内的不可移动文物发生形变甚至倒塌,同时,滑坡、泥石流等次生灾害也会对不可移动文物造成巨大的破坏。对于无法预测的地震灾害,卫星遥感技术对于不可移动文物的保护主要体现在灾中监测和对地震引发的次生灾害的灾前风险评估方面。在地震灾害发生时,借助高分辨率光学卫星遥感数据,根据受灾区域在光学影像上表现出来的形状、色调、阴影、纹理等特征快速准确地确定受灾范围,为不可移动文物的抢险救灾工作提供数据支持。同时,地震可能会造成不可移动文物的微小形变,利用合成孔径干涉测量技术(Interferometric Synthetic Aperture Radar,InSAR)对不可移动文物保护区内的地表进行连续监测,及时获得地表微小形变信息,为相关不可移动文物保护单位及时采取应急响应措施提供依据。例如,2021年5月22日青海省玛多县发生7.4级地震,通过InSAR同震形变监测发现查朗寺地表发生了2.8~5.6cm位移,由此推断查朗寺墙体可能出现开裂,之后通过实地调查证实查朗寺墙体存在多处开裂,为相关文物保护单应急响应提供了及时的数据支撑[14]。在地震发生之后,不可移动文物还容易受到滑坡、泥石流等次生灾害的破坏。如2008年汶川地震引发的滑坡是导致都江堰二王庙被破坏的直接原因[15]57。因此,在地震发生之后,可以通过InSAR技术对不可移动文物保护区内的山体进行长时间序列的连续观测,在滑坡、泥石流等次生灾害发生之前进行风险评估,相关不可移动文物保护单位可以根据风险评估结果对可能发生滑坡、泥石流的区域内的不可移动文物提前采取加固措施,做好应急预案并开展常态化巡查。

洪涝灾害具有波及范围大、破坏性强、发生频率较高等特点,是所有自然灾害中对不可移动文物影响最大的灾害之一。2020年夏季长江流域发生多轮强降雨过程,造成包括鄱阳湖在内的长江中下游发生洪涝灾害,导致多处不可移动文物被淹没或损毁[16]。通过卫星遥感技术对洪涝灾害进行灾前、灾中和灾后的连续监测,可以为不可移动文物保护单位提供第一手的观测资料,为后期风险预警与应对提供技术支撑。对于洪涝灾害易发区,在洪涝灾害发生之前基于历史监测结果从致灾因子、孕灾环境、文物本体的脆弱性和抗灾力等方面综合构建洪涝灾害对不可移动文物的风险评估方法,根据洪涝灾害风险的时空分布差异结果为不可移动文物防灾减灾措施提供科学参考依据。文献[17]选取了山西省内古遗址、古建筑、石窟及石刻等不可移动文物,基于自然灾害风险评估理论,利用植被指数、DEM等数据对山西省域尺度下洪涝灾害的时空差异性进行分析并综合评估洪涝风险。在洪涝灾害发生时,主要采用多时相SAR卫星影像进行水域提取,结合洪涝灾害背景数据以及GIS技术,与不可移动文物点位进行叠加分析,获得不可移动文物受洪水淹没的范围和淹没水深等信息。在洪涝灾害发生之后,由于洪涝引起的河道淤积会对排水系统造成影响,长期浸泡会降低建筑地基的承载力,对不可移动文物的承重结构造成破坏[15]59。利用卫星遥感技术对发生洪涝灾害的区域进行监测,掌握河道淤积情况和灾后重建情况,为不可移动文物的河道清淤和恢复重建工作提供基础数据支撑。图3为基于多源卫星遥感的不可移动文物防灾减灾体系构建思路,并以洪涝灾害为例,说明卫星遥感技术在不可移动文物保护区洪涝灾害监测中的应用。

图3 基于多源卫星遥感技术的不可移动文物防灾减灾体系构建思路(以洪涝灾害为例)

4 不可移动文物保护区内环境演变监测

近年来,随着社会经济的发展,城市扩张、水坝建设、工业生产等众多因素导致环境问题日益凸显,不可移动文物保护区内空气污染、土壤侵蚀等问题频繁发生。与自然灾害相比,环境演变对不可移动文物造成的破坏具有日常性、渐变性和侵蚀性的特点,如果不及时采取应对措施进行治理,长此以往会对不可移动文物造成不可逆的损坏。借助卫星遥感技术,可以对不可移动文物保护区内的大气、植被生态和地质环境现状及演变进行监测与分析,了解其成因、机理和未来的发展趋势,这对于不可移动文物保护区内的合理规划和预防性保护具有重要意义。

不可移动文物大多直接暴露在露天的自然环境中,容易受大气污染与酸雨的影响,从而加速其侵蚀与损坏。综合利用光学遥感和微波遥感等技术,对不可移动文物保护区内的有害气体、细颗粒物种类和浓度进行监测,确定大气污染的范围和程度。通过长期监测积累不可移动文物保护区内的大量大气环境资料,为不可移动文物的保护、修复和维护方案提供有力支持。

不可移动文物保护区内的植被生态环境退化会对该区域内的不可移动文物构成潜在威胁。2021年,文献[18]基于历史卫星遥感影像对已被毁坏的顺济桥及周边地区的土地利用类型进行动态监测,通过分析发现,土壤侵蚀加剧和植被覆盖度降低导致位于晋江下游的顺济桥对于台风、洪涝等自然灾害的抵御能力降低,从而间接导致了顺济桥的毁坏。文献[19]基于卫星遥感数据对大运河北京段进行了土地利用类型解译和植被定量反演,分析了京杭大运河两岸60km范围内的土地利用结构变化和植被分布、年内变化及年际变化现状,为大运河两岸的环境保护、规划和可持续发展提供理论依据。因此,多源卫星遥感技术可以在不可移动文物保护区内的植被生态环境监测方面发挥重要作用。一方面,利用高分辨率光学遥感影像可以对不可移动文物保护区内的土地利用类型进行分类,掌握不可移动文物保护区内森林、草地等土地利用类型的分布状况;另一方面,利用多源遥感卫星定量反演等技术,对不可移动文物保护区内的植被指数、裸土指数、干度指数等进行反演,进而分析区域内生态环境质量变化情况,为该区域不可移动文物的保护政策和计划的制定提供技术支撑[20]。

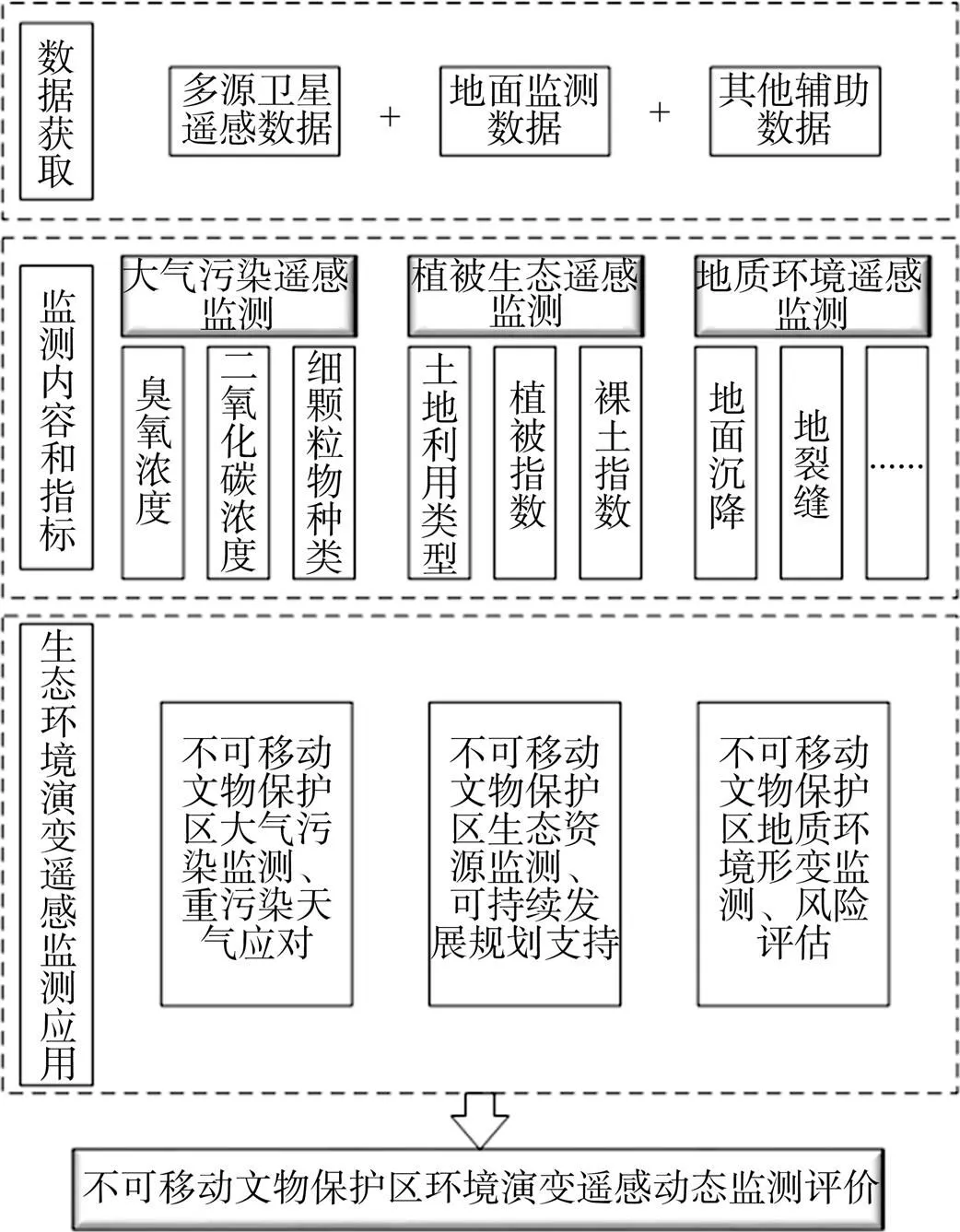

此外,煤矿开采、地下水抽取等人类活动会导致不可移动文物保护区内的地质环境发生缓慢的形变,对不可移动文物安全构成潜在威胁。利用InSAR技术可以在不可移动文物保护区内进行大面积、长时间序列的形变监测,为不可移动文物保护与风险评估提供数据支撑。图4为卫星遥感技术在不可移动文物保护区内环境演变监测体系图。

图4 基于多源卫星遥感技术的不可移动文物保护区环境演变监测体系

5 结束语

本文较全面和系统地总结了当前不可移动文物保护的政策、现状和存在的问题,针对现有问题提出了卫星遥感助力不可移动文物保护工作的解决方案。在不可移动文物保护工作中,卫星遥感技术可以在普查登记、精细化管理、防灾减灾、环境监测等方面发挥重要作用。同时,不可移动文物保护工作也是一个十分系统且多样化的工程,在具体工作中需要因地制宜,综合利用卫星遥感、无人机、大数据、云计算等多种技术,进行更全面的数据采集和更精细的监察管理,完善对不可移动文物的修复监查机制和风险评估指标,强化文物保护力量,实现对不可移动文物的高质量保护。此外,对不可移动文物的保护与适度利用需要齐头并进,充分发挥不可移动文物的文化价值和经济价值,在不可移动文物保护的过程中促进文化的传承和社会经济的发展。

[1] 北京市文物局. 关于不可移动文物的级别及种类[N/OL]. [2018-06-29].http://wwj.beijing.gov.cn/bjww/362741/cjwt/ 652856/index.html.

Beijing Municipal Bureau of Cultural Relics. The Level and Type of Immovable Cultural Relics[N/OL]. [2018.06.29]. http://wwj.beijing.gov.cn/bjww/362741/cjwt/652856/index.html. (in Chinese)

[2] 新华社.第三次全国文物普查全面完成查清文物近77万处[N/OL]. [2011-12-29].http://www.gov.cn/jrzg/2011-12/29/ content_2033527.htm.

Xinhua. The Third National Census of Cultural Relics has Completed an Inventory of Nearly 770,000 Cultural Relics. [N/OL]. [2011-12-29]. http://www.gov.cn/jrzg/2011-12/29/content_2033527.htm. (in Chinese)

[3] 付健行, 黄晓辉. 习近平关于文化遗产的重要论述及其指导意义[J]. 新疆社会科学(汉文版), 2021(3): 120-127.

FU Jianxing, HUANG Xiaohui. XI Jinping's Important Statement on Cultural Heritage and Its Guiding Significance[J]. Social Science in Xinjiang, 2021(3): 120-127. (in Chinese)

[4] 邢月. 点云数据在文物数字化保护中的应用分析[J]. 东南文化, 2017(S1): 117-121, 116.

XING Yue. Application Analysis of Point Cloud Data in Digital Protection of Cultural Relics[J].Southeast Culture, 2017(S1): 117-121, 116. (in Chinese)

[5] 葛忍. 不可移动文物保护策略分析[J]. 文化产业, 2021(1): 93-94.

GE Ren. Analysis of the Protection Strategy of Immovable Cultural Relics[J]. Cultural Industry, 2021(1): 93-94. (in Chinese)

[6] 张盖伦. 天上看地上查遥感监测技术前移文物执法监督关口[N/OL]. [2022-10-15]. https://m.gmw.cn/baijia/2022-04/ 13/35654960.html.

ZHANG Gailun. Seen from the Sky, Examined on the Ground, Remote Sensing Monitoring Technology Moves Forward to the Threshold of Law Enforcement Supervision of Cultural Relics[N/OL]. [2022-10-15]. https://m.gmw.cn/baijia/2022-04/ 13/35654960.html.(in Chinese)

[7] 眭海刚, 刘超贤, 刘俊怡, 等. 典型自然灾害遥感快速应急响应的思考与实践[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2020, 45(8): 1137-1145.

SUI Haigang, LIU Chaoxian, LIU Junyi, et al. Reflection and Exploration of Rapid Remote Sensing Emergency Response for Typical Naturel Disasters[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2020, 45(8): 1137-1145. (in Chinese)

[8] WANG D D, Sagan V, GUILLEVIC P C. Quantitative Remote Sensing of Land Surface Variables: Progress and Perspective[J]. Remote Sensing, 2019, 11(18): 2150.

[9] WEI Jing, LI Zhanqing, ALEXEI L, et al. Reconstructing 1-km-resolution High-quality PM2.5 Data Records from 2000 to 2018 in China: Spatiotemporal Variations and Policy Implications[J]. Remote Sensing of Environment, 2021, 252.

[10] ZHAO Q. Research on the Identification and Application of Immovable Cultural Relics in the Historic City of Macau Based on Condition of Intelligent Remote Sensing Technology[J/OL]. Wireless Communications and Mobile Computing [2022-10-15]. https://www.xueshufan.com/publication/3208233723.

[11] 王心源, 骆磊. 从遥感考古走向空间考古——文化遗产保护时代的新任务[J]. 遥感学报, 2020, 24(7): 837-841.

WANG Xinyuan, LUO Lei. From Remote Sensing Archaeology to Space Archaeology—a New Task in the Era of Cultural Heritage Protection[J]. National Remote Sensing Bulletin, 2020, 24(7): 837-841. (in Chinese)

[12] 范一大, 吴玮, 王薇, 等. 中国灾害遥感研究进展[J]. 遥感学报, 2016, 20(5): 1170-1184.

FAN Yida, WU Wei, WANG Wei, et al. Research Progress of Disaster Remote Sensing in China[J]. Journal of Remote Sensing, 2016, 20(5): 1170-1184. (in Chinese)

[13] AGAPIOU A, LYSANDROU V, DIOFANTOS G, et al. Earth Observation Contribution to Cultural Heritage Disaster Risk Management: Case Study of Eastern Mediterranean Open Air Archaeological Monuments and Sites[J]. Remote Sensing, 2020, 12(8): 1330.

[14] 乔云飞. 不可移动文物自然灾害风险管理研究[J]. 中国文化遗产, 2021(4): 4-11.

QIAO Yunfei. Research on Natural Disaster Risk Management of Immovable Cultural Relics[J]. China Cultural Heritage, 2021(4): 4-11. (in Chinese)

[15] 李宏松. 不可移动文物自然灾害风险管理体系研究[J]. 自然与文化遗产研究, 2021, 6(2): 50-59.

LI Hongsong. Research on Natural Disaster Risk Management System of Immovable Cultural Relics[J]. Research on Natural and Cultural Heritage, 2021, 6(2): 50-59. (in Chinese)

[16] 唐韵玮, 刘艳祯, 段伟, 等. 遥感技术对不可移动文物的灾害监测[J]. 中国文化遗产, 2021(4): 24-30.

TANG Yunwei, LIU Yanzhen, DUAN Wei, et al. Disaster Monitoring of Immovable Cultural Relics by Remote Sensing Technology[J]. China Cultural Heritage, 2021(4): 24-30. (in Chinese)

[17] 汪怡, 梁龙, 孙延忠, 等. 山西省不可移动文物洪涝灾害风险研究[J]. 自然灾害学报, 2022, 31(3): 35-47.

WANG Yi, LIANG Long, SUN Yanzhong, et al. Study on Flood Disaster Risk of Immovable Cultural Relics in Shanxi Province[J]. Journal of Natural Disasters, 2022, 31(3): 35-47. (in Chinese)

[18] LIU Y, TANG Y, JING L, et al. Remote Sensing-based Dynamic Monitoring of Immovable Cultural Relics, from Environmental Factors to the Protected Cultural Site: A Case Study of the Shunji Bridge[J]. Sustainability, 2021, 13(11): 6042-6042.

[19] 杨静. 京杭大运河生态环境变迁研究[D]. 南京: 南京林业大学, 2012.

YANG Jing. Research on Ecological Environment Change of Beijing-Hangzhou Grand Canal[D]. Nanjing: Nanjing Forestry University, 2012. (in Chinese)

[20] 徐涵秋. 区域生态环境变化的遥感评价指数[J]. 中国环境科学, 2013, 33(5): 889-897.

XU Hanqiu.Remote sensing evaluation index of regional ecological environment change[J].China Environmental Science, 2013, 33(5): 889-897. (in Chinese)

Exploration and Research of Satellite Remote Sensing Technology in the Protection of Immovable Cultural Relics

LIU Tianhua1ZHUANG Guojing2ZHOU Huizhen3

(1 Tsinghua University, Beijing 100084, China)(2 China Aerospace Science and Technology Corporation, Beijing 100048, China)(3 Twenty First Century Space Technology Application Co., Ltd., Beijing 100096, China)

Immovable cultural relics are non-renewable and irreplaceable excellent resources of Chinese civilization, with special important cultural value. China has a large number of immovable cultural relics, and faces challenges such as difficulty in centralized management, unclear division of responsibilities, weak disaster prevention and mitigation capabilities, and lack of environmental evolution information in immovable cultural relics reserves. Satellite remote sensing technology has the characteristics of long-term, scientific and large-scale monitoring, In view of the work needs of immovable cultural relics in census registration, refined management, disaster monitoring and environmental monitoring, the use of high-resolution optical, SAR and other multi-source satellite remote sensing data,based on intelligent interpretation, quantitative inversion and other remote sensing technology methods, it can provide multi-dimensional support for census and registration, refined management and supervision, disaster prevention and mitigation, environmental evolution monitoring and other aspects, and help the high-quality protection of immovable cultural relics.

immovable historical relics; environmental monitoring; disaster monitoring; high-quality protection; remote sensing application

P237

A

1009-8518(2023)01-0023-08

10.3969/j.issn.1009-8518.2023.01.003

2022-11-28

刘天华, 庄国京, 周会珍. 卫星遥感技术在不可移动文物保护中的探索研究[J]. 航天返回与遥感, 2023, 44(1): 23-30.

LIU Tianhua, ZHUANG Guojing, ZHOU Huizhen. Exploration and Research of Satellite Remote Sensing Technology in the Protection of Immovable Cultural Relics[J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing, 2023, 44(1): 23-30. (in Chinese)

刘天华,男,1983年生,2021年获中国人民大学哲学专业美学博士学位,现为清华大学美术学院博士后。研究方向为岩画的数字化保护与传播、卫星遥感在不可移动文物保护方面的应用。E-mail:2432060092@qq.com。

庄国京,男,1960年生,1982年获国防科技大学固体力学专业学士学位,研究员,曾任中国航天科技集团有限公司总工程师。研究方向为航天系统工程管理、空间飞行器设计。E-mail:wq005257@126.com。

周会珍,女,1981年生,2020年获北京师范大学地图学与地理信息系统专业博士学位,正高级工程师。研究方向为多源遥感数据处理和卫星遥感综合应用。E-mail:zhouhz@21at.com.cn。

(编辑:毛建杰)