数字化赋能区域“教—学—评—研—管”高质量发展的实践研究

2023-03-18苏俊山李赓曦周坤王娟

苏俊山 李赓曦 周坤 王娟

党的二十大报告将教育、科技、人才一体规划与部署,特别提出要推进教育数字化建设。昌平区作为北京市近年来快速发展的郊区,既有北京市重点建设大学城之一的沙河高教园区,又有回龙观等人才聚集区,也有北部山区及浅山区,区域教育发展不均衡,教育质量提升面临着重大挑战。教育数字化转型是实现教育现代化的核心动力,是推进育人模式变革的关键支撑[1]。为解决当前基础教育面临的各类问题,昌平区将数字化转型作为支撑教育高质量发展的基础性、先导性、战略性举措,探索建立适应智能时代的智慧教育体系。

一、昌平区教育数字化发展的现状与问题

昌平区在“十三五”期间,已实现100所学校有线网络升级改造和126所学校无线网络全覆盖,完成昌平区智慧教研、双师建设、精准教学、英语教考、学业大数据管理、课后选排课服务等数十个应用平台建设,为昌平区教育数字化发展奠定了基础。但在数字化赋能具体教学场景的持续应用、学科专业教学研、评价数据系统性等方面仍有进一步优化的空间。

(一)数字化环境已成熟,教学场景应用持续性不足

基于已建成的数字化教学环境,网络录播课、直播课等被广泛应用于昌平区学校的教育教学中,但部分教师尚不具备利用智能技术开展常态化教学的能力,仍习惯于传统教學方式,主要表现为课堂学情分析主观性强,缺少基于数据的精准学情分析和丰富多样的学习资源供给,学业质量评价方式单一。

(二)数字化工具已应用,学科专业教学研体现不充分

依托智慧教研平台,昌平区通过“创先杯”教学展示等活动汇集教学课例,促进了数字化工具、平台与教研的融合。但由于教与学工具是分散试点的,加上工具软件的快速迭代,教师缺乏学习新技术的途径和时间,逐渐导致信息化教学研能力不足,无法精准定位分析区域教学的痛点,体现在教学研训活动中主题靶向性活动少。

(三)数字化平台已搭建,区域发展体系化不明显

昌平区教育服务平台已实现统一门户、统一用户管理,形成了包含学校、教师、学生信息的基础数据库,基本构建起了区级信息技术管理服务体系。在一线调研中我们发现,教师虽然认同数字化管理与评价的理念,但由于平台设计的系统性不足,尚没有数据可让学校对师生进行过程性、阶段性、全面性评价,学校和教师只能采用主观评价的方式,因而平台数据的协同治理成为教育管理的主要问题。

二、数字化赋能区域“教—学—评—研—管”的实践措施

昌平区出台了《昌平区教育信息化“十四五”规划》等一系列政策,聚焦教育数字化变革中面临的机遇与挑战,倡导区域统筹,推进区校协同,围绕“双减”政策实施及素养导向新课程改革,以问题为导向、以应用为核心,从学校发展、师生发展、教育改革发展的实际需求出发,通过深化应用释放数字技术对“教—学—评—研—管”的促进作用,初步形成了若干具有昌平特色的实践应用模式。

(一)赋能“教”,助力精准教学,促进优质均衡发展

教育信息化旨在通过信息技术优化教育教学过程,进而变革和重塑教育[2]。精准教学主要是指精准地确定教学目标、精准地诊断教学问题和精准地干预教学。其中,精准的教学目标是开展精准教学的前提,精准地诊断问题是核心,精准地实施干预是灵魂。精准教学最大的价值在于,它能够精准地针对学生学习某一知识点、能力或技能要素的具体问题进行教学干预[3]。学校和教师可以通过平板电脑、互动反馈器、智能笔、扫描设备等,在多学段、多学科实施精准教学。课前,教师基于学生学习的历史数据分析和课前预习测评反馈,进行教学预设,以学定教;课中,教师通过实时评测和互动交流,准确了解学生的实时学习状态,及时调整教学策略,实现精准教学;课后,教师利用智能化作业推送、在线批改作业等功能,及时掌握学生的作业完成情况,开展个性化辅导,巩固学生的学习效果(如图1)。

精准教学实现了颗粒化的教学分析和个性化的教学干预,教学质量的全面提升还取决于课堂教学的深度。深度教学的特征之一是利用智能技术支撑学生实现更深层次的认知投入,转变学生获取知识的方式,从以前关注“双基”(基础知识与基本技能)拓展为关注“四基”(基础知识、基本技能、基本思想和基本活动经验)和“四能”(发现、提出、分析和解决问题的能力)[4]。鉴于区域内城乡教学质量的不均衡,昌平区积极推进双师课堂建设,丰富优质课程供给,通过教研引领和集团校示范的推进策略,充分发挥区内名师的教育智慧,探索出“主辅协作”和“双主共学”的双师教学模式,挖掘乡村偏远地区课堂教学深度,全区共享名师资源,实现有质量的教育公平。

(二)赋能“学”,助力学科学习,促进减负提质增效

昌平区面向全体学生,加速学习方式变革,通过个性化作业、英语听说系统等学习诊断数据,促进学生学习的自主规划、自我监督、自我反思和自我改进,发展自主适应性学习、合作探究式学习等,提升学生学习力。研究表明,数据的应用不应指向精准的机械操练,而应聚焦于培养学生的学科能力和核心素养,提升人才培养质量[5]。如何对学生学科能力和核心素养进行精细化划分与诊断,是实现数据高效应用的关键。在学科专家的指导下,昌平区通过与科技公司合作,对海量校本题库按核心素养表现分层匹配,动态生成题目难度、知识点标签,并根据学生学习情况匹配不同难度的题目,实现一键生成个性化作业,提高了教师的工作效率和质量。同时,教师通过对作业的智能批改和数据分析,可快速掌握学生的兴趣和不足,对重点和难点内容进行有针对性的讲解,实现个性化学习。

昌平区还利用语音识别和英语听说系统,促进学生语言能力提升。学生借助平台可常态化自主练习听力和口语。教师每周至少留一次听力或口语作业,及时纠正学生发音问题。对于中学英语听说教考平台的应用,昌平区逐年增强区级统筹规划、培训指导和实施引领,实现了“区域统筹建设题库+人机对话常态使用+智能评测个性化服务+区级教学策略引领”的英语听说诊断练习提升机制,大大激发了学生的自主学习兴趣,学生英语听说水平明显提升。

学校有效利用国家中小学智慧教育平台、北京市教育公共资源平台、“京学通”、北京市“空中课堂”等新型互联网学习服务平台,开展数字化学习与创新,促进在线学习赋能学生个性化学习、自主学习、合作学习与开放学习。部分学校积极推进STEAM教育、创客教育、人工智能教育等,着力提升学生的信息素养、创新意识和创新能力。昌平区还按区域建设五个创新教育联盟,采取送课进校、双师课堂形式向周边学校辐射,实现区内骨干教师、教学设备和教学资源共享,有力促进了区内优质资源流转和共享。

(三)赋能“评”,助力个性诊断,促进教育评价创新

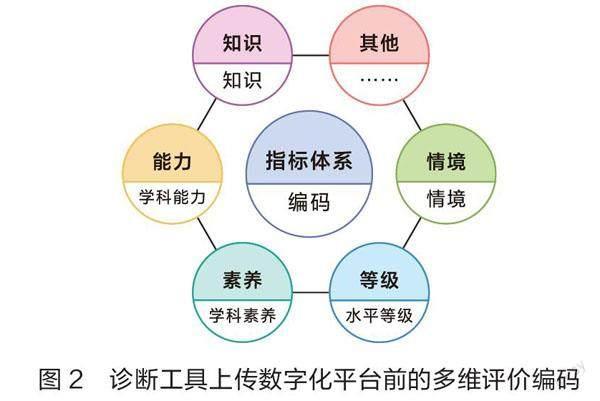

昌平区以信息技术赋能,改进结果评价、强化过程评价、探索增值评价和健全综合评价,推动学校教育教学全业务场景评价工作的深入开展。昌平区积极探索智能技术在促进教育评价改革创新方面的应用,利用人工智能和大数据技术,构建学习诊断系统、多维度评价分析系统、个性化资源推荐系统、智能校本题库系统等,精准定位学生对知识点、学科能力、核心素养等的掌握情况(如图2),形成学生、班级、年级丰富翔实的教情数据和学情数据,为教师、学生、教育管理者提供多维度的分析评价报告,实现学生学习过程和效果的数据化、可视化,绘制学生个性化知识图谱,促进学生全面发展。目前,智慧教学平台已匯聚昌平区部分学校日常作业和阶段性诊断的数据,利于学校开展精细化评价,数据赋能学生个性化评价与指导的成效渐显。

基于政策要求和区域实际,昌平区利用人工智能、大数据等技术探索新的教育评价体系,围绕“办学方向”“学校管理”“教师队伍”“教育教学”“办学成效”5个一级指标以及20个二级指标、50个三级指标、70个评价要点,研发形成“昌平区发展素质教育中小学校长办学绩效考核评价信息系统”,对学校办学质量进行鉴定、甄别和激励,促进学校可持续发展,引导中小学办学质量水平整体提升,改变以升学率评价学校的导向和做法,推动实现昌平教育治理体系和治理能力现代化。

(四)赋能“研”,助力研训一体,促进教师专业发展

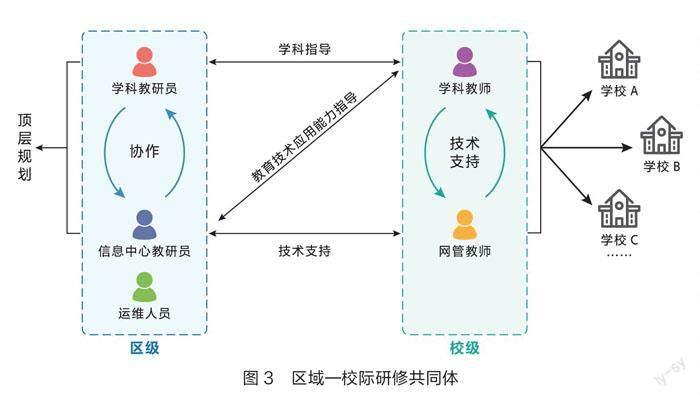

精准教研是“互联网+”背景下的新型教研形态,它以教师专业成长和发展为愿景,通过数据赋能促进课堂教学持续改进[6]。昌平区基于数据提升教研成效,推进网络化校本教研,促进教研数字化、网络化和智能化;创新网络教研形式,打造名师工作室、名校教研空间,建立新型教研文化,教师结成了校本化、集团化、学区化网络教研共同体(如图3)。目前,昌平区教研活动数据留痕在智慧教研平台,如通过“创先杯”教学大赛,已有约3500个课例留存在智慧教研平台。为进一步深化数字化平台赋能的教研,昌平区线上名师工作室已实现全区100%覆盖。教师以学科为单位建立教研共同体,形成从备课、上课、评课到反思的个性化教研资源,教师已逐步养成常态开展智慧教研的习惯。

数据赋能的精准教研可精准定位学生的学习问题,从而把学生个体和群体的学习需求、学习困难点、学习疑难点和学习障碍点转化为教研主题[7]。昌平区通过与北京师范大学未来教育高精尖创新中心合作构建区域智慧教研应用平台,面向新课程改革及考试评价改革开展主题化的教研活动,致力于聚焦教师的真实教研需求,开展实效性教研。针对目前教研活动形式单一和环节分散的问题,昌平区从备课、上课、听评课到反思学习,利用信息技术促进跨校、跨区教研活动,针对教师日常核心教研活动构建多种教研模式,多维度汇聚课堂教学中的多模态信息,加强关键环节研究,聚焦“双减”核心工作,从基于经验走向基于证据,实现跨边界教研。昌平区构建了大数据驱动下“关注课堂达标创优提质、推进教学全过程优化、运用教学质量评价驱动”的教研新业态,助力于教研资源、教研智慧的共享,教师个性化、精准化学习和提升,建立突破时空边界、泛在灵活的动态学习组织方式,精准提升教师教学能力与获得感。

(五)赋能“管”,助力教育决策,促进教育精准治理

昌平区加速推进学校管理业务数字化、网络化和智能化,推进数据赋能学校精准管理、动态跟踪和综合治理,转变管理模式,提高智能化管理水平[8]。基于北京市的教育基础数据,昌平区实现统一身份认证,利用区域信息化平台管理服务,融合各类管理信息系统,促进管理有效应用;建设覆盖全区的教育大数据治理平台,形成统采共用、分采统用、全面汇聚、循环迭代的数据共享交换机制,构建以教育大数据为基础底座的信息系统建设模式;研发教育数据大脑,构建学生、教师、学校三类全息画像,促进数据应用,服务于学校评价、教师发展和学生成长。目前,昌平区的教科研管理平台能系统化地管理区域课题,在课题的申报、评审、开题、中期、结题等各环节支撑课题的管理。昌平教育督导平台通过一线数据的录入,常态化对学校进行科学、全面、细致的评价和管理。学校层面,北京师范大学昌平附属学校已建立起学校大数据驾驶舱,学校在学生德育管理、后勤管理方面已基于大数据驾驶舱数据开展循证管理实践。

昌平区还深入挖掘教育大数据在教育发展规划、学校布局、评价督导、资金投入、师资配置、教研科研、教师培训、学位预测、招生入学、教学质量、体质健康、评估监测等方面的决策支持应用,在教育管理的热点、难点和痛点问题上开展建模分析和趋势研判,推动数据驱动的教育科学决策和精准治理。

三、数字化赋能区域教育实践应用中存在的挑战与思考

(一)智慧教育教学应用场景的挖掘深度有待加强

随着技术的发展,学生的学习活动越来越接近真实的情境和现实的问题,学习由解决单一简单问题逐步转向解决融合性强、复杂度高的真实问题,学习方式也越来越倾向于体验式学习、沉浸式学习,对课堂交互和协作的要求越来越高,智能学习实践的复杂性增加。同时,教育系统缺乏对新技术赋能教育的认识,没有将其作为提升教育管理和教育教学质量的出发点,探索创新的内生动力不足,还未实现教学内容和教学方式的重构,缺乏有效手段和典型应用场景。教师应持续探索转变教学方式,深度挖掘应用场景。

(二)借助新科技带动教师成长,形成高效能创新教师队伍

教师数字化教学能力是突破教育信息化发展瓶颈的重要软实力,是学校数字化转型规划方案成功落地实施的关键内驱力。昌平区将持续增强教师理解、解读、分析运用教学数据的素养,使他们具备基于在线学习平台、学科认知工具、智能终端等进行教学组织的能力,实现教育、科技、人才一体化发展,从而发挥专业研究机构在教师专业发展研究方面的优势,为教师提供成长的阶梯,帮助教师重构教育教学理念,增强数字化教学能力,打造一支创新型的数字化教师队伍。

(三)把握教育智能化发展规律,拓展智慧教育应用新场景

相比于其他领域,教育领域是人的密集程度最大的领域,其复杂性与牵涉面超乎寻常。当前,教育信息化融合发展正从资源、系统、平台与模式逻辑,走入业务、场景、机制和文化发展的新阶段。我们将进一步加强顶层设计,健全工作机制,建立主责部门统筹组织、业务部门应用推动、技术部门支撑保障、社会机构参与服务的工作体系,畅通优质社会机构进校服务渠道,激发政企合作、校企合作的活力,解决智慧教育相关应用仅停留在某些学校、某个工具、某个点上,不深入、不协同、不长效的问题,拓展系统性、典型性的应用新场景。

(四)发挥高精尖辐射带动作用,促进区域教育高质量发展

北京师范大学新校区入驻昌平,给昌平区基础教育创造了学习、借鉴、融入的机会。我们将和北京师范大学未来教育高精尖创新中心深入合作,打造一批市区级智慧校园示范校,借力“智启未来”项目,结合未来科学城创新创造优势,大力推进未来科学城地区中小学建设,突出学校在智能教育空间、智慧学科教学、智慧体育、智慧劳动教育、智慧科技教育、智慧语言教育、智慧学校管理等方面的办学特色,形成全场景、多角度的区级特色亮点学校。同时,我们还将以学区制管理集团化办学为牵引,以项目驱动促进连点成线、连线成面,推进智能教育变革,让各学校常态互动、共享智慧,形成积极互联、纵深改革的氛围[9]。

四、研究展望

在未来教育的发展中,数字化赋能区域“教—学—评—研—管”高质量发展为区域提供了思路。我们将把握教育数字化转型的时代脉搏,充分运用前沿技术和科学研究成果,促进教学范式、教学过程、教研迭代、评价方式、组织架构等全方位的创新与变革,推动教育的现代化、数字化和智能化,为学生的全面个性成长提供更好的支持。后续,研究团队将聚焦数据支撑的“教—学—评—研—管”持续研究,为相关区域提供更多智慧教育的新应用、新场景、新模式。

参考文献

[1] 熊秋菊.數字化转型助推区域教育高质量发展[J].教育传播与技术,2023(3):74.

[2] 黄荣怀,刘晓琳,杜静.教育信息化促进基础教育变革的影响因素研究[J].中国电化教育,2016(4):1-6.

[3] 郑林,刘微娜,王小琼,等.“智慧学伴”促进初中历史精准教学的探索[J].中国电化教育,2019(1):65.

[4] 余胜泉.智能时代的深度教学理念与模式[J].中小学数字化教学,2022(12):36.

[5] 余胜泉.数据赋能教育高质量发展的核心原理[J].中小学数字化教学,2021(11):1.

[6] 杨丽娜,陈玲,张雪,等.基于TPACK框架的精准教研资源智能推荐研究与实践[J].中国电化教育,2021(2):43.

[7] 陈玲,许明雪,郭晓珊.技术支持下的智慧教研[J].中小学数字化教学,2023(5):5.

[8] 杜芳芳,何洵.大数据赋能学校治理现代化的价值、困境与进路[J].教学与管理,2022(19):19-23.

[9] 余华云.区域推进学区制管理和集团化办学改革的实践探索以重庆市沙坪坝区为例[J].今日教育,2020(1):38-41.

(作者苏俊山系北京市昌平区教委主任;李赓曦系北京市昌平区教师进修学校副校长;周坤、王娟系北京市昌平区教师进修学校教研员)

责任编辑:牟艳娜