指向思辨能力提升的高三一轮复习混合式教学探究

2023-03-18夏一凡王毅男

夏一凡 王毅男

学科能力是学科核心素养测评的重要维度,笔者基于混合式教学模式,构建现代生物进化理论模型并进行多元应用,开展“种群是如何进化的”主题教学,有针对性地培养、外显并评价学生的思辨能力,提高课堂教学效率,为高三一轮复习生物进化相关内容教学提供新思路。

一、提升思辨能力是培养学生学科能力的关键

学科能力是学科核心素养的重要组成部分。生物学学科能力包括理解能力、应用能力、思辨能力和创新能力。思辨能力指对复杂的问题进行拆分、筛选、加工并建立关联的思维过程,强调“分析与综合”,包含论证和评价两个能力要素。论证指在给定情境中,综合运用生物学知识或对信息进行分析与综合,得出结果或结论,阐明思维过程。评价指运用生物学知识阐释研究方案的合理性,论述研究结果与结论之间的一致性[1]。归纳而言,思辨过程有两个以上逻辑环节,包括“因为A,导致B,进而C”和“一方面A,另一方面B,同時导致C”两种基本逻辑表达式。

近五年的学考等级考中,2018、2020、2022年三年出现了考查生物进化知识的简答题。其中,2018和2022年的有关题目关注学生对现代生物进化理论的综合应用,重点考查了学生的思辨能力。生物的进化对应《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课标”)模块2“遗传与进化”中的“核心概念4 生物的多样性和适应性是进化的结果”[2],人教版《普通高中教科书 生物学 必修2 遗传与进化》第6章有具体讲解,该知识点是对整个模块内容的系统应用,内容繁多而抽象,逻辑性强。学生普遍难以把握整个模块概念之间的内在联系,难以深刻理解进化与适应的生命观念和进化理论蕴含的科学思维,限制学科能力提升。

如何在高三一轮复习课中落实对学生生物学学科能力的培养要求?笔者尝试从学生实践过的教材实验“探究抗生素对细菌的选择作用”切入,结合近五年学考等级考典型试题和社会热点问题,引领学生构建现代生物进化理论模型,依托线上教学平台开展混合式教学,设计“种群是如何进化的”主题教学活动。此举旨在帮助学生提炼生物进化的知识和逻辑主线,深入理解进化与适应观,运用现代生物进化理论解决实际问题,着重提升思辨能力。笔者采用混合式学习模式教学,突破课时的限制,课上聚焦共性问题,课后关注个性问题,践行“以教师为主导,以学生为主体”的教学理念。

二、教学模式

(一)混合式教学

混合式教学指基于移动通信设备、网络学习环境与课堂讨论相结合的教学情境,强调以教师为主导,学生高度参与及个性化的学习体验。所谓混合并不仅是面对面教学与在线教学的混合,更是在“以学生为中心”的理念下教学与辅导方式的混合[3]。

(二)模型构建

课标明确要求:学生在学习过程中逐步发展科学思维,如能够基于生物学事实和证据运用归纳与概括、演绎与推理、模型与建模、批判性思维、创造性思维等方法,探讨、阐释生命现象及规律。模型建构是知识体系建立的过程,此过程中教师不是直接传授知识,而是引导学生根据已有的知识与经验选择模型、建立模型、分析模型、修正模型,最后运用模型来解决实际问题,是一个反复利用旧知构建新知的学习方式[4]。随着学习的不断深入,学生建模能力和基于模型应用的思辨能力得到发展。

三、教学流程设计

基于上述思考,笔者设计了教学流程(如图1)。笔者针对“种群是如何进化的”这一核心问题开展课程教学,构建并多元应用现代生物进化理论模型。课程分五个环节:环节一,基于自然选择学说解释大肠杆菌耐药性的形成,归纳自然选择学说的核心要素及相互关联;环节二,利用遗传学知识解释进化的本质,比较自然选择学说与现代生物进化论的异同,构建现代生物进化理论模型;环节三、四、五,基于大肠杆菌抗性机理分析、细菌波动实验分析,深化变异与自然选择在进化中的作用和逻辑关系,完善进化模型,应用现代生物进化理论模型分析和解决相关生物学问题。

教学过程中,教师运用线上教学平台布置、收集并展示学生作品;学生按教师设定的学习路径逐步完成课程任务,在接受教师点评和同伴互评的过程中转换角色和视角,全面、客观分析,进而提高论证、评价的思辨能力。

四、教学过程和教学方法

在开展课堂教学活动之前,笔者让学生先阅读教材,复习生物进化基础内容,完成学案“知识梳理”部分的任务。借助线上教学系统,发布学案,以备学生课上提交学习任务并展示、互评。

主要课程活动分以下五个环节开展。

(一)重温抗性选择实验导入专题

笔者带领学生统整实验过程,展示逐代筛选氨苄西林抗性大肠杆菌的培养结果,引导学生分析大肠杆菌耐药性形成的原因。设计了如下问题串:

(1)培养后形成以滤纸片为圆心,不生长菌落的区域叫什么?

(2)抑菌圈逐代缩小说明什么?

(3)如何用达尔文的自然选择学说解释大肠杆菌耐药性的形成?

设计意图:重温已学实验及结果,激发学生学习的成就感和学习兴趣,导入进化专题。设置问题引导学生深化对自然选择学说的理解,归纳自然选择学说中进化的核心要素及相互关联(如图2),为构建现代生物进化理论模型奠定基础。

(二)构建现代生物进化理论的模型

笔者指出,自然选择学说存在局限性。例如,它不能用来解释遗传变异的本质、自然选择如何决定进化的方向等,提示学生运用“遗传信息控制生物性状,并代代相传”等遗传学知识看待生物的进化。随后,笔者利用种群的概念,引导学生认识到一个种群中的雌雄个体之间通过交配产生可育后代,实现基因交流并使种群基因代代相传。现代生物进化理论认为,构成种群的个体身上发生的外在变化实际上展现了该种群基因库中的潜在变化。

接下来,笔者投影展示某仓鼠种群,包含该种群中不同基因型(BB、Bb、bb)的个体数,以及基因频率的定义,引导学生计算该种群在不同交配条件下的基因频率,回顾哈迪温伯格定律的内容和应用条件,阐明进化的本质。设计了如下问题串:

(1)这个仓鼠种群基因库中B基因及其等位基因有多少个?

(2)该种群中B和b基因频率分别是多少?(根据定义计算)

(3)在不考虑变异和环境变化等情况下,该种群雌雄个体之间随机交配,下一代的基因型及比例是多少?

(4)若该种群中只有bb和bb的个体可以交配,下一代的基因型及比例是多少?

师生共建现代进化理论模型(如图3)。笔者借助投影设备展示例题1,让学生完成学案上的任务并提交至教学系统中。

例题1:稻瘟病是由稻瘟病菌(Mp)侵染水稻引起的病害,严重危害我国粮食生产安全。与使用农药相比,抗稻瘟病基因的利用是控制稻瘟病更加有效、安全和經济的措施。现有甲(R1R1r2r2r3r3)、乙(r1r1R2R2r3r3)、丙(r1r1r2r2R3R3)三个水稻抗病品种,抗病(R)对感病(r)为显性,三对抗病基因位于不同染色体上。研究发现,水稻的抗病表现不仅需要自身抗病基因(R1、R2、R3等)编码的蛋白,而且需要Mp基因(A1、A2、A3等)编码的蛋白。只有R蛋白与相应的A蛋白结合,抗病反应才能被激活。

水稻种植区的Mp是由不同基因型组成的群体。大面积连续种植某个含单一抗病基因的水稻品种,将会引起Mp种群 ,使该品种抗病性逐渐减弱直至丧失,无法在生产中继续使用。

设计意图:在分析仓鼠种群的基础上,比较自然选择学说和现代生物进化理论,深化对进化理论相关概念的理解应用,认识进化的基本单位和实质。在自然选择学说的基础上,构建现代生物进化理论的模型。分析哈迪温伯格定律应用条件,认识到自然条件下进化通常是不断发生的。

本环节,笔者引领学生对作答结果进行线上自评并修改,旨在引导学生学习运用思辨能力的基本逻辑表达式。

(三)概括可遗传变异对进化的意义

笔者通过投影展示大肠杆菌氨苄西林抗性机理,提问“帮助大肠杆菌抵抗抗生素威胁而获得更多的生存和繁殖机会的酶从何而来,基因突变的特点有哪些”,引导学生归纳基因突变的随机性和不定向性为大肠杆菌适应抗生素环境提供了无尽的可能性,提供了进化的原材料。随后,笔者展示例题2,让学生在教学系统中作答并提交。

例题2:蚜虫是陆地生态系统中常见的昆虫。春季蚜虫从受精卵开始发育,迁飞到取食宿主上度过夏季,其间行孤雌生殖,经卵胎生产生大量幼蚜;秋季蚜虫迁飞回产卵宿主,行有性生殖,以受精卵越冬。

教师从进化与适应的角度进行分析,有利于学生认识蚜虫在冬季所采取的生殖方式对于种群延续和进化的意义。笔者在教学系统中选择性展示某位学生的观点,并请其他学生从现代生物进化理论模型、文字表述的科学性和完整性等维度进行评价。学生作答展示及评价记录如图4所示。

笔者梳理作答思路:①先阐明蚜虫冬季的生殖方式——蚜虫在冬季进行有性生殖;②分析进化原因(内因为可遗传变异,外因为自然选择),依据生殖方式限定应从内因切入——有性生殖过程中变异的主要来源是基因重组;③分析重组结果——造成子代产生不同基因型,增加遗传多样性;④落点进化——提供进化的原材料。

设计意图:分析大肠杆菌氨苄西林抗性机理,认识可遗传变异对进化的意义。借助生生互评和教师评价,归纳长句式作答思路和要点,深化思辨能力的基本逻辑表达式。

(四)归纳变异与选择的关系及适应的特点

笔者提问“大肠杆菌的抗性突变、蚜虫有性生殖的基因重组,这些变异与自然选择之间有怎样的关系”,开启此环节教学。以大肠杆菌抗性的产生为例,笔者以投影方式展示科学家的两种假设(抗性突变发生在接触抗生素之前或之后)及波动实验结果,组织学生讨论两种假设的合理性。师生讨论后归纳得出如下结论:“变异的发生与自然选择无关,自然选择只是定向选择出具有有利变异的个体”。笔者点拨,“变异的不定向性,自然选择的定向性,使适应具有普遍性”,补充模型。

接下来,笔者展示例题3(题干与例题1同),让学生在教学系统中作答并提交。

例题3:研究人员每年用Mp(A1A1a2a2a3a3)人工接种水稻品种甲(R1R1r2r2r3r3),几年后甲品种丧失了抗病性,检测水稻的基因未发现变异。推测甲品种抗病性丧失的原因是_____。

讨论:如何应用现代生物进化论解释甲品种抗病性丧失的原因?

教师选择性展示某位学生的答案,让学生进行线上互评。学生作答展示及评价记录如图5所示。

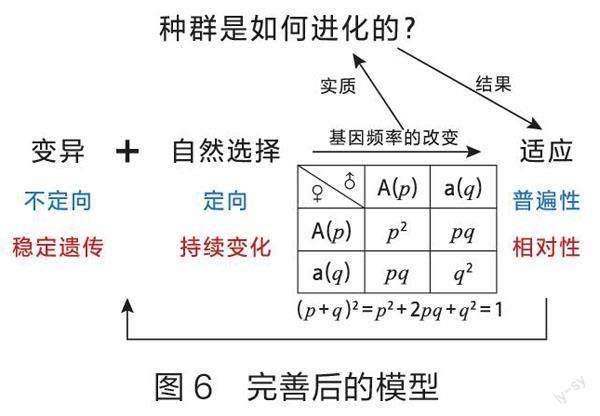

“甲品种水稻的基因未发现变异,而Mp的A1基因可能突变,造成品种甲对突变个体无抗性,突变的Mp在持续种植甲的稻田中具有生存和繁殖优势,进而使Mp种群中突变基因频率增大,甲品种对该种群Mp普遍无抗性。可见,环境的持续变化,变异的可遗传,使适应具有相对性。”笔者问:“在突变Mp的持续浸染下,甲品种的抗性将如何变化?”师生讨论后总结:进化是种群不断适应新的环境的过程。笔者完善模型,如图6所示。

设计意图:分析波动实验,开展真题演练,引导学生辨析变异与选择在适应形成过程中的逻辑关系及适应的特点,从不同的角度运用现代生物进化理论模型,通过生生互评,外显思辨能力的提升。

(五)基于现代生物进化理论模型解决实际问题

笔者抛出问题“进化理论在生产生活中有何意义”,展示例题4,让学生分组讨论后作答。

例题4:全球每年约有15亿吨塑料垃圾进入陆地和海洋环境中,到2050年,估计将有120亿吨塑料垃圾进入环境,这些塑料不会彻底“消失”,它们在紫外线和较低温度下分解成碎片,即微塑料。请写出一种利用微生物学相关知识,解决海洋微塑料污染问题的思路。

学生以小组为单位在教学系统中提交思路后,笔者引导学生统整:一方面,增加变异机会;另一方面,根据目的设定环境条件,进行定向选择;持续选择,进而富集有利变异,提升效益。随后,笔者投影展示获得2018年诺贝尔化学奖的蛋白质定向衍化技术(流程),肯定学生的设计思路并加以总结。

设计意图:在设计方案的过程中,培养学生基于现代生物进化理论模型的创新能力,结合对蛋白质定向衍化技术的分析,让学生认识现代生物进化理论的应用价值和现实意义,以此总结教学内容,检验学生思辨能力。

对于上述课例,笔者从“探究抗生素对细菌的选择作用”引出话题,以明暗两条线开展教学活动。明线是构建现代生物进化理论模型,较为精练地概括了课标中有关生物进化的主要内容。教学活动环环相扣,逐步生成并完善模型,凸显了学生在学习过程中的主体地位,专注于课程目标和教学重难点的落實。笔者引导学生建模,将学习内容结构化,帮助他们理解进化与适应观并加以运用,提高复习效率。暗线是基于思辨能力的基本逻辑表达式,结合真题演练和相互评价,对现代生物进化理论模型进行多元应用,聚焦思辨能力的发展。此过程中,笔者采用混合教学模式指导学生的课堂学习,实现成果的外显,取得较为理想的效果。

受课时限制,笔者对学生作答和评价时间进行了严格限制。对课上未能展示的成果,笔者在课后进行个性化评价,通过教学系统向学生反馈信息,实现对学生群体(共性问题)和学生个体(个性问题)的全面指导。保障完成教学任务是基本要求,在课堂上使学生作答和相互评价更加充分仍有改进空间。

综上所述,教师采用混合式教学策略,开展建模教学,能够有效提高高三一轮复习课的教学效率,有针对性地培养学生的学科能力使之外显,并对其进行评价。笔者对高三一轮复习中生物进化相关内容的教学经验进行了总结,提供了新思路,未来还需在实践中不断完善。

参考文献

[1] 孙鹏.生物学核心素养评价研究与实践[M].北京:北京出版社,2021:10-13.

[2] 中华人民共和国教育部.普通高中生物学课程标准:2017年版2020年修订[S].北京:人民教育出版社,2020:2-28.

[3] 冯晓英,王瑞雪,吴怡君.国内外混合式教学研究现状述评——基于混合式教学的分析框架[J].远程教育杂志,2018(3):13-24.

[4] 仲作民.高中数学建模能力的培养策略探究[J].学周刊, 2023(5):78-80.

(作者夏一凡、王毅男系北京大学附属中学教师)

责任编辑:祝元志