低温环境对纯电动汽车续驶里程的影响因素研究

2023-03-18于旭东李科迪

于旭东, 徐 爽, 李科迪

(上汽大众汽车有限公司, 上海 201805)

随着动力电池和电驱动技术的不断发展,纯电动汽车的技术愈发成熟,常温下的纯电续航里程从往日的200km飞跃至600km以上。然而,面对寒冷的环境状况、复杂多变的道路工况,电池充放电特性、行驶阻力、驾驶体验等都会受到不同程度的影响,使得纯电动汽车的实际续驶里程出现严重的衰减现象,令驾乘人员陷入“里程焦虑”。

为了提高低温环境下纯电动汽车的续驶里程,国内外对此展开了理论仿真、试验验证等方面的研究。刘滨等人[1]针对某款纯电动汽车进行了23℃常温和-7℃低温CLTC工况实验,结合整车能量流分析了造成里程衰减的原因。朱成等人[2]针对某纯电动乘用车进行了整车能耗及续航里程测试分析,研究了其在低温环境下的动力电池放电特性、整车及各部件能耗差异,分析了用户使用习惯对整车续航里程的影响。宫闪闪等人[3]通过理论分析和实车测试,确定了影响低温续驶里程的3个主要因素,提出了一种冬季暖车功能策略以抵消电池容量下降对整车续驶里程的影响。Taggart J等人[4]分析了10000多辆特斯拉ModelS的低温行驶特性,发现在-10℃的低温环境下,用于电池和座舱的瞬态加热的能量占比增加;Delos Reyes等人[5]在加拿大对日产Leaf和三菱i-MiEV进行测试,发现在-26℃的环境下里程缩减到常温里程的70%。Steinstraeter M等人[6]发现当温度低至-4℃以下,特斯拉Model 3丧失制动能量回收能力,里程也会相应缩减57.8%。

本文以4种车型作为研究对象,分别进行23℃常温、-7℃低温CLTC工况试验,从整车及各部件角度对比分析影响低温续驶里程的衰减因素,为改进动力系统匹配、提升各部件工作效率和优化热管理策略提供理论及数据支持,以期提高纯电动汽车低温特性。

1 试验车辆与试验方法

1.1 试验车辆参数

以市场保有量较高的纯电动乘用车为试验车辆采样范围,选取4款车型。试验车辆信息见表1。

表1 试验车辆参数

1.2 试验方法

常温与低温条件下的续驶里程试验方法遵循GB/T 18386.1—2021《电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法第1部分:轻型汽车》[8],试验规程如下。

1) 根据GB/T 18352.6—2016[9]要求,通过道路滑行法测量试验车辆道路阻力系数。

2) 按照GB/T 18386.1—2021 6.1.1确定的行驶阻力的滑行时间减少10%后得到的阻力作为设定用替代的道路行驶阻力。

3) 常温续驶里程试验:按照GB/T 18386.1—2021 4.1设定环境仓条件,按照GB/T 18386.1—2021 6.3试验规程进行试验。

4) 低温续驶里程试验:按照GB/T 18386.1—2021附录A.2.2设定环境仓条件,按照GB/T 18386.1—2021 附录A.2.4设定暖风装置,按照GB/T 18386.1—2021附录A.3 试验规程进行试验。

5) 试验结束后,按照GB/T 18386.1—2021 7.3.2对试验数据进行处理与分析。

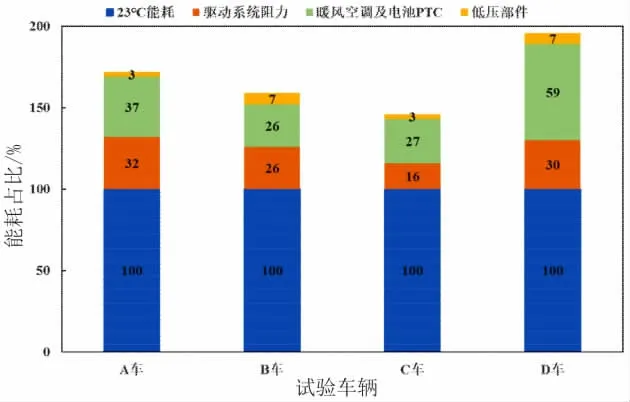

本研究所用试验设备见表2。

表2 试验设备

2 试验结果与分析

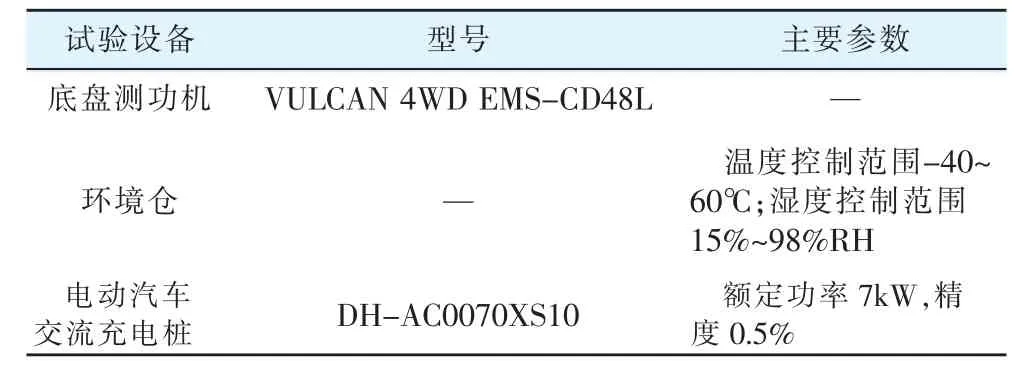

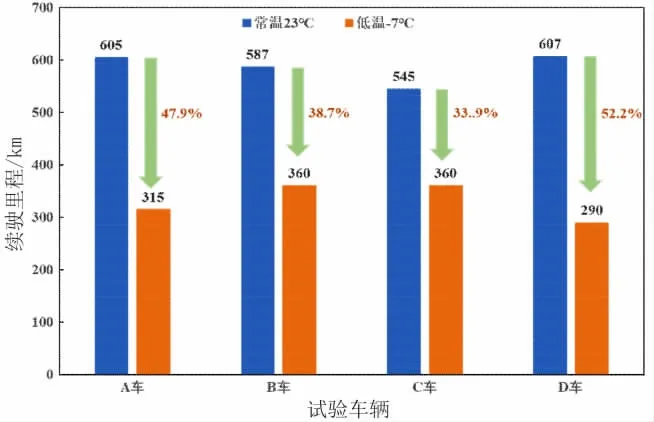

按照1.2节的试验方法对试验车辆进行常温、低温续驶里程试验,测试结果如图1、图2所示。续驶里程变化率、百公里能耗变化率计算公式分别如式(1)、式(2)所示。

图1 续驶里程试验结果

由图1可知,4辆试验车辆的低温续驶里程较常温续驶里程均有所衰减,且变化率在30%~55%以内,平均续驶里程变化率为43.2%。由图2可知,低温环境下的百公里能耗均增大,平均百公里能耗变化率为68.8%。不论处于常温环境还是低温环境,B车百公里能耗均为最高,但D车的低温百公里能耗变化率最大,能耗增率接近100%,因此其低温续驶里程也衰减最多,续驶里程变化率为52.2%。相较而言,C车低温表现最好,即节能效果最好、低温续驶里程最长,其百公里能耗变化率为45.7%,续驶里程变化率仅为33.9%。

图2 百公里能耗(kWh/100km)

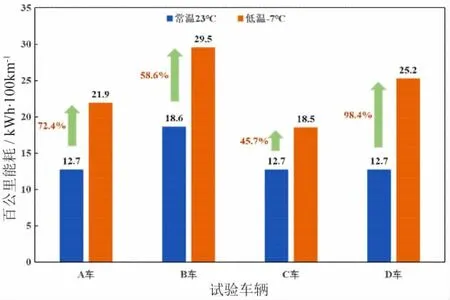

为进一步分析影响低温续驶里程的因素,本研究按能量流将整车划分为若干能耗系统,分别测量了CLTC工况下不同系统部件的低温能耗,系统部件百公里能耗、变化量及变化率计算公式如式(3)~式(5)所示。如图3所示,对比分析发现驱动系统阻力、整车热管理(暖风空调及电池PTC、低压部件)、电池可用能量等方面为低温环境下主要能量损耗来源。4辆试验车辆的驱动系统阻力方面能耗增率在16%~32%以内;用于暖风空调及电池PTC加热的能耗增量所占比重最大,百公里能耗变化率在30%~60%范围内,而低压部件的百公里能耗变化率一般在3%~7%以内,本研究将这两个因素归为整车热管理的影响。此外,低温下电池可用能也存在一定比例的衰减。

图3 -7℃低温下各系统部件的能耗增量

2.1 驱动系统阻力的影响

低温环境下的轮胎胎压通常比常温的低,这会导致车辆行驶时轮胎形变量增大,使得滚动阻力变大。润滑油粘度对温度变化较为敏感,低温下粘度增大,从而造成轮毂拖滞阻力增加。此外,低温下的空气阻力也有一定程度提高。又因为车辆在低速段的行驶阻力中滚动阻力和机械阻力为主导部分,在高速段的阻力主要受空气阻力影响[10~11]。因此,驱动系统的阻力大大增加。

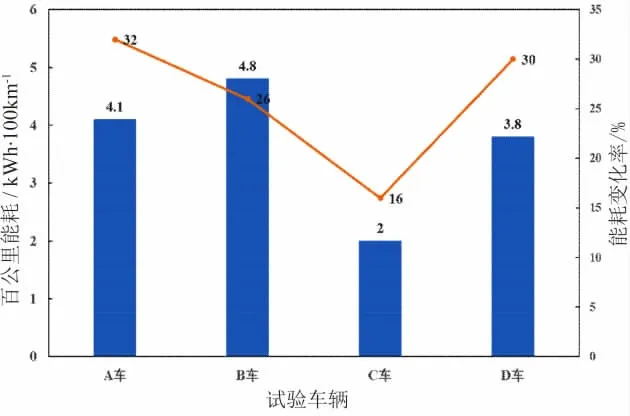

低温环境下,驱动系统的百公里能耗变化量及变化率如图4所示。低温对驱动系统阻力能耗变化率的影响在30%左右,变化量在4.8kWh/100km以内。其中,C车的驱动系统阻力受低温影响最小,百公里能耗变化率只有16%,能耗变化量也是最少的,为2kWh/100km。A车的驱动系统阻力受低温影响最大,百公里能耗变化率达到32%。

图4 驱动系统的百公里能耗变化量及变化率

2.2 整车热管理(暖风空调及电池PTC、低压部件)的影响

低温续航里程试验是在开启暖风装置制热状态下进行的,故而用于座舱加热的能耗增大。而低温下电池管理系统也会起动自动加热模式,以使电芯在最佳的温度范围内工作,因此电池的自热效应也增加了一部分能耗[5]。此外,除了来自暖风空调、电池PTC的加热能耗外,其他低压部件低温下也存在一定的能耗增量。

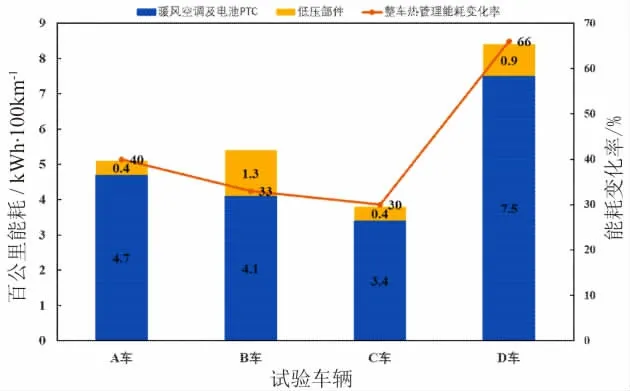

低温环境下,整车热管理的百公里能耗变化量及变化率如图5所示。低温环境下,4款车型的暖风空调及电池PTC、低压部件加热能耗变化率在30%~66%范围内。其中,D车用于加热的能耗最多,为8.4kWh/100km,百公里能耗变化率为66%。这是因为D车以牺牲经济性为代价提高驾驶舒适性。在试验过程中,D车座舱温度能从0℃以下上升到20℃只需5min,短时间高功率的加热方式增加了D车的能耗。

图5 整车热管理的百公里能耗变化量及变化率

2.3 电池可用能量的影响

在寒冷条件下,锂离子电池的反应性下降,锂离子电导率降低,使得电池可用容量缩减。低温还会加速电池负极析锂,导致电池阻抗变大,充放电过程中内耗电量增加,削弱了电池正常充放电能力,导致续驶里程降低[7,12~13]。电池的功率特性下降还会导致SOC提前截止,对电池可用能量产生不利影响。由式(6)、式(7)可获得低温下电池可用能占比与变化率。

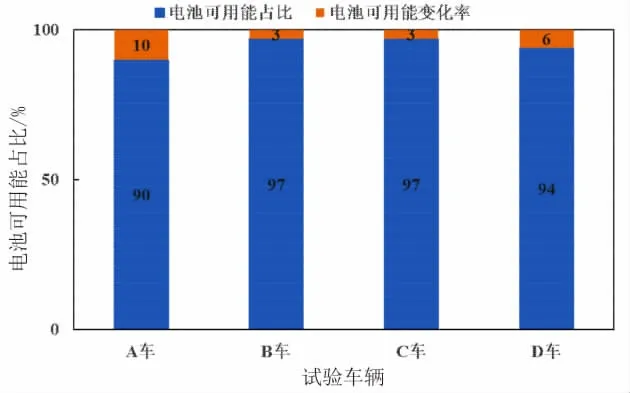

低温环境下,电池可用能占比与衰减率如图6所示。A车电池可用能衰减率为10%,是4辆车中电池可用能衰减最大的车辆。而B车和C车的电池可用能衰减率只有3%,电池的低温特性良好。在试验过程中,A车的电池温度在0~5℃范围内波动,较低的工作温度限制了电池的充放电能力。随着试验时间递增,C车的电池温度由0℃以下逐渐上升至10℃以上,试验结束时电池温度达到15℃,接近常温下电池的工作状态,充分发挥了电池特性。

图6 -7℃低温下电池可用能占比与衰减率

3 结论

本文通过底盘测功机转鼓台架试验,以23℃常温续驶里程及能耗为对照组,对比分析了-7℃低温对驱动系统阻力、整车热管理(暖风空调及电池PTC、低压部件)、电池可用能量等方面影响。试验结果表明,4辆试验车辆的整车热管理方面能量消耗占比最多,其中的暖风空调及电池PTC所占能耗增量所占比重最大,百公里能耗变化率在30%~60%范围内,其次是驱动系统阻力的影响,能耗增率在16%~32%以内,而低压部件的百公里能耗变化率一般在3%~7%以内。此外,低温下电池可用能衰减率在3%~10%之间。因此,为了延长纯电动汽车的低温续驶里程、降低能耗,有如下改进措施。

1) 关于降低驱动系统阻力方面:建议采用新技术,尽可能减少温度变化对轮胎材料的影响,使其低温下也能维持较好的材料特性,以降低滚动阻力,提升低温续驶里程;同样地,润滑油特性也应尽量稳定,避免粘度随温度变化而变大。

2) 关于改善整车热管理方面:建议进一步研究节能空调、高效热泵,改善车内密封性,优化电池PTC加热策略,使电池既处于最佳工作温度,加热能耗又不至于消耗过多能量。将未使用的再生制动功率直接转换为热能,用于加热系统部件,确保动力电池能够在最佳温度工作。电池温度的适当提升也有利于制动能量回收。

3) 关于提高电池可用能方面:结合电池充放电特性,改进电池组低温预热策略,平衡电池单体之间的温度,优化电池包结构,提高电池单体一致性,尽可能满足车辆低温行驶需求。