积极、消极情感在社区老年高血压患者疾病感知与健康促进行为之间的双重中介作用*

2023-03-17李娜邓银辉邹小芳

李娜, 邓银辉, 邹小芳

1广州医科大学附属第三医院护理部(广东广州 510150); 2广州医科大学护理学院(广东广州 511495)

高血压是我国最常见的慢性病之一,有一半以上的老年人患有高血压,且80岁以上人群的患病率高达90%[1]。高血压会引起心脏病、脑血管疾病等并发症,并最终导致死亡[2]。为实现健康老龄化,我国卫生政策的重点从疾病治疗转向健康促进与疾病预防[3]。研究[4-6]表明,高血压、糖尿病等老年慢性病可以通过健康促进行为来进行预防与控制。健康促进行为是指个体为了维持和提高自身的健康水平,达到自我实现及最佳健康状态而自发的多维度的持久性行为[7-8]。然而,我国社区老年高血压患者健康促进行为水平与健壮老年人相比仍有较大差距[9],有待进一步提高。根据Pender的健康促进理论模式,特定的认知与情感可能直接或间接影响健康促进行为[10- 11]。积极、消极情感是个人对事物的主观判断,主观感知压力和不愉快后,会产生包括紧张、内疚等消极情绪[12]。研究[2, 13]证实老年高血压患者负性情感越高、自信心越低,越会产生消极应对的态度,进而导致较低的健康促进行为水平。研究[14- 15]指出,积极心理品质越高,越有可能在压力的情境下进行心理调整,表现出积极的情绪反应来应对挑战。由此可见,由于老年高血压患者对疾病理解与严重性感知的不同,会产生不同的情绪反应,进而导致不同的行为结果。既往学者[2, 13, 16-17]对老年高血压患者健康促进行为的研究,多是探讨其影响因素,但在影响过程方面的研究尚有欠缺。因此,本研究在探讨健康促进行为与疾病感知和积极、消极情感相关性的基础上,采用结构方程模型分析积极、消极情感在疾病感知与健康促进行为之间的中介作用,以丰富对老年高血压患者健康促进行为理论的研究,也为开展相关心理干预提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 采用便利抽样法,选取2021年12月至2022年2月在广州市3家社区卫生服务中心和1家三甲医院的高血压门诊就诊的240例老年高血压患者进行调查研究。本研究获得了伦理委员会批准(2021104)。

纳入标准:(1)符合高血压诊断标准[1];(2)年龄≥60岁,长期居住内陆社区的长者;(3)理解表达能力正常、同意参与;(4)活动能力较好,能自行出门进行运动锻炼。

排除标准:(1)慢性病急性发作的长者;(2)调查过程中不配合或中途退出的长者。

1.2 方法

1.2.1 工具

1.2.1.1 一般资料调查表 由研究者自行设计,包括性别、年龄、收入、体质指数(BMI)、兴趣爱好、患病年限等。

1.2.1.2 疾病感知简化问卷调查表(Brief Illness Perception Questionnaire,BIPQ) 采用2015年由梅雅琪等[18]修订中文版BIPQ,该量表用于评价患者对疾病的负性感知,包括疾病认知(条目1~5)、情绪表征(条目6、8)、理解能力(条目7)三个维度,第9条目为主观性归因调查。采用Likert 11点计分法,0~10分,程度从无逐渐加深,条目1、2、5、6、8为正向计分,条目3、4、7为反向计分,所有条目相加为量表总分,总分为0~80分,得分越高代表个体负性感知越多,感受疾病症状越严重。量表总体Cronbach′s α系数为0.770,结构效度为0.762。

1.2.1.3 积极、消极情感量表(Positive Affect and Negative Affect Scale,PANAS) 采用由邱林等[19]于2008年修订的中文版PANAS。该量表包括积极情感与消极情感两个分量表,各9个条目,积极情感量表体现了个体感到热情、愉快等正性情绪的程度,消极情感量表体现了个体经历的悲伤、焦虑等负性情绪的程度。量表采用Likert 5级评分法, 1=“没有或非常轻微”, 5=“非常强烈”,分量表总分为9~45分,分数越高表明积极、消极情感越多。两分量表的Cronbach′s α系数为分别为0.870与0.860,结构效度为0.781。

1.2.1.4 老年人健康促进行为量表(Geriatric Health Promotion Scale,GHP) 该量表由台湾学者Wang等[20]于2015年研制,用于评价社区老年人健康促进行为水平。简体中文版GHP由研究者进行跨文化调适与修订,修订后的量表包括健康习惯、健康饮食、健康责任、健康锻炼、社会参与、口腔保健6个维度,22个项目。采用Likert 4级评分法,1=“从不”,4=“总是”,总分为22~88分,得分越高说明老年人健康促进行为水平越高。量表Cronbach′s α系数为0.868,各维度Cronbach′s α系数为0.688~0.910,内容效度为0.970。在本研究中简体中文版GHP总量表Cronbach′s α系数为0.835,该量表适用于社区老年高血压患者。

1.2.2 资料收集方法 研究者征得医院及社区相关部门同意后,对研究对象进行资料收集。研究者向研究对象说明本研究的目的和意义,并征得其口头同意。采用统一指导语陪同研究对象进行作答,并及时回答其问题。问卷填写完成后当场收回,并检查问卷的完整性。若研究对象填写有困难,可由研究者口头问答,代填后进行确认。

1.3 统计学方法 采用SPSS 25.0、Mplus8.3统计软件分析数据。采用均数±标准差描述老年高血压患者疾病感知、积极情感、消极情感、健康促进行的现状,采用Harman单因素检验进行共同方法偏差检验(以40%为临界值)[21],采用Pearson相关系数进行变量间的相关分析。采用结构方程模型进行变量间关系分析,并对模型进行修正[22]。采用Boopstrap法进行中介效应检验,共抽取5 000个样本并计算95%的置信区间[23]。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料 共发放240份问卷,有效回收223份,样本有效率为92.9%。其中男100例(44.8%),女123例(55.2%);年龄60~88(70.25±6.34)岁;在婚178例(79.8%),非在婚45例(20.2%);文化程度:小学及以下29例(13.0%),初中66例(29.6%),高中97例(43.5%),大专及以上31例(13.9%);患病年限:5年以下53例(23.9%),5~9年48例(21.5%),10年及以上122例(54.7%);用药情况:2种药及以下128例(57.4%),3~4种药52例(23.3%),5种药及以上43例(19.3%);BMI指数:消瘦9例(4.1%),正常102例(46.4%),超重及肥胖112例(49.5%)。

2.2 共同方法偏差检验 采用Harman单因素检验,对本研究涉及的11个变量进行探索性因子分析,在未经旋转的因子分析中显示,首个公因子解释的变异量为38.6%,<40%的临界值,因此,尚不能认为本研究存在严重的共同方法偏差。

2.3 老年高血压患者疾病感知、积极情感、消极情感及健康促进行为现状 本研究中老年高血压患者健康促进行为总分为(71.78±8.70)分,维度均分最高为健康责任,维度均分最低为社会参与。积极情感的条目均分高于消极情感的条目均分。见表1。

表1 疾病感知、积极情感、消极情感及健康促进行为得分情况(n=223) 分

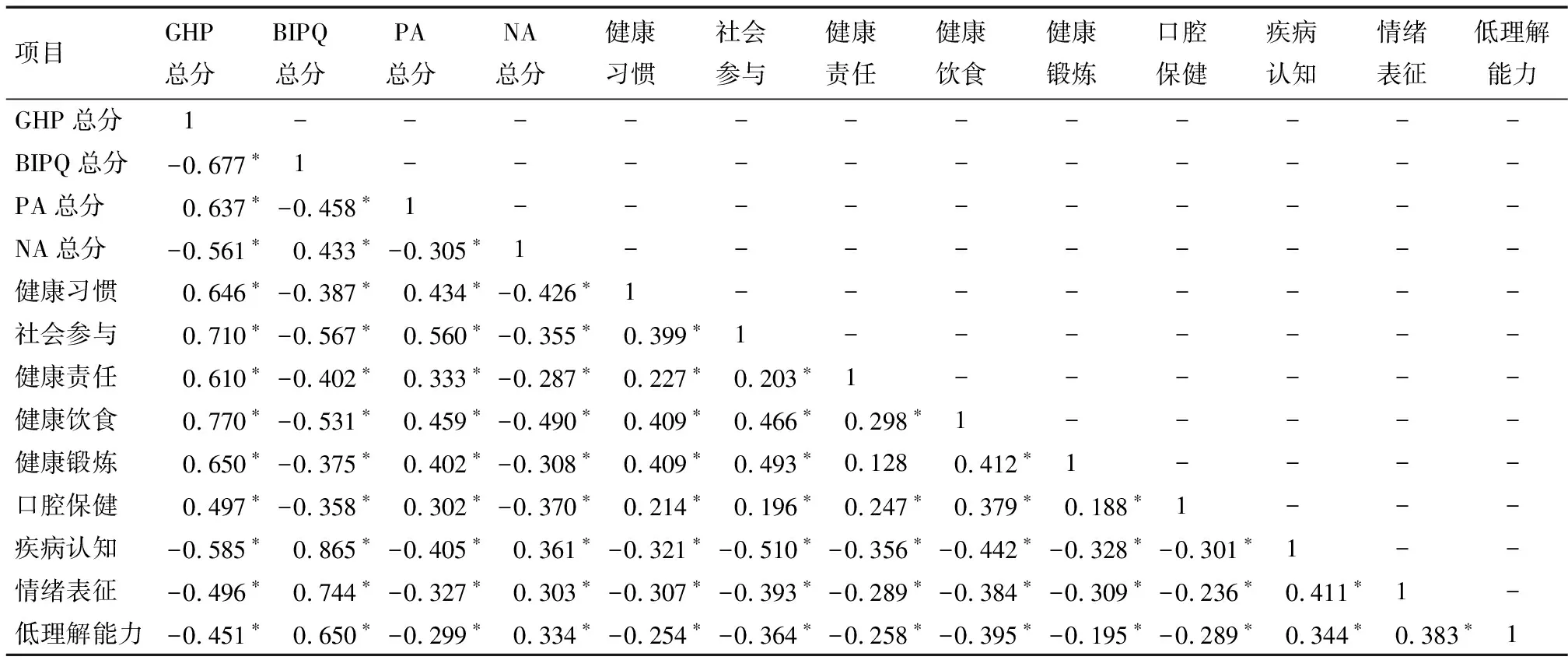

2.4 老年高血压患者疾病感知、积极情感、消极情感与健康促进行为相关分析 对老年高血压患者疾病感知、积极情感、消极情感、健康促进行为进行相关性分析,并计算Pearson相关系数。研究发现:老年高血压患者疾病负性感知量表总分及各维度得分与健康促进行为量表总分及各维度得分均呈负相关(r=-0.195~-0.677,P<0.01);积极情感总分与健康促进行为量表总分及各维度得分均呈正相关(r=0.302~0.637,P<0.01);消极情感总分与健康促进行为量表总分及各维度得分均呈负相关(r=-0.287~-0.561,P<0.01),疾病负性感知量表总分及各维度得分与积极情感总分呈负相关(r=-0.299~-0.458,P<0.01);疾病负性感知量表总分及各维度得分与消极情感总分呈正相关(r=0.303~0.433,P<0.01)。见表2。

表2 疾病感知、积极情感、消极情感、健康促进行为的相关关系

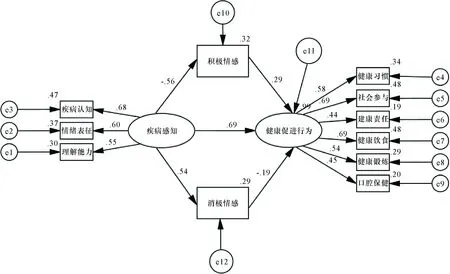

2.5 积极、消极情感的双侧中介作用检验 采用Mplus8.3软件构建假设模型,并进行分析。以老年高血压患者疾病感知为自变量,积极、消极情感为中介变量,健康促进行为为因变量构建模型。模型拟合结果如下:2/df=1.641<3.00、CFI=0.961>0.90、PGFI=0.587>0.50、IFI=0.962>0.90、RMSEA=0.054<0.08,均达到标准,说明此模型可接受。见图1。

图1 积极、消极情感、疾病感知在疾病感知与健康促进行为的中介模型

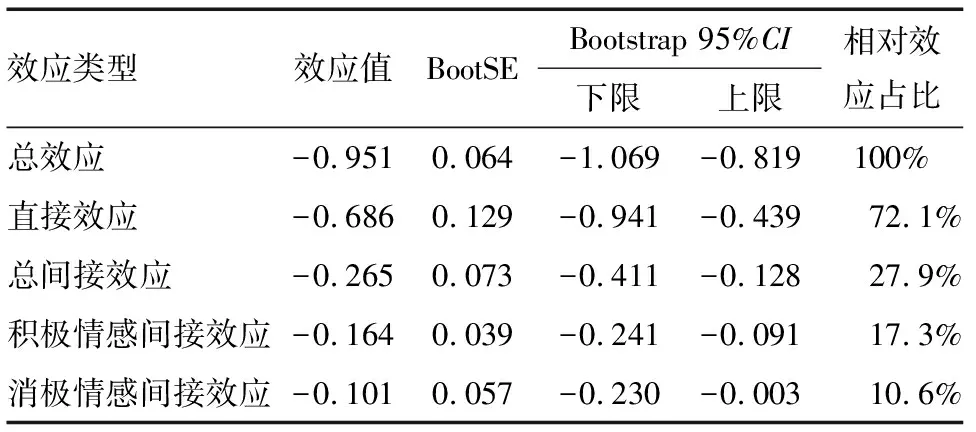

采用Mplus8.3中的偏差校正Bootstrap法,从原始数据中重复多次随机抽样,共抽取5 000个样本并计算95%的置信区间。结果显示:疾病感知通过积极情感与消极情感对健康促进行为的间接效应值分别为-0.164和-0.101。积极情感与消极情感的中介效应的Bootstrap 95%置信区间均不包含0,且加入中介变量后,疾病感知对健康促进行为的直接效应区间仍不包含0,因此,积极情感与消极情感在老年高血压患者疾病感知与健康促进行为之间发挥部分中介作用。此外,积极情感与消极情感的中介效应差值Wald检验结果显示:P=0.92,表明积极情感与消极情感的中介效应差异无意义。见表3。

表3 积极、消极情感在疾病感知与健康促进之间的中介作用

3 讨论

3.1 老年高血压患者疾病感知与健康促进行为现状 本研究中,老年高血压患者疾病感知得分为(24.74±4.45)分,低于陈卓[24]的研究,负性感知处于中等偏下水平,维度均分较低的是疾病认知与理解能力,说明本研究的老年人对疾病理解较好,分析其原因可能在于76.1%的患者具有5年及以上的患病史,且67.4%的患者具有高中及以上学历,其对疾病的理解与认知程度也更高。然而,情绪表征维度均分在疾病感知中最高,提示老年高血压患者的情绪反应有待进一步改善。本研究中老年高血压患者健康促进行为总分为(71.78±8.70)分,处于中等偏上水平,与既往我国研究[13, 25]结果相似。而既往研究中健康责任维度均分最低,本研究中该维度均分却最高,分析其原因可能是由于健康老龄化政策的推广,国家每年免费为老年人体检一次,并成为社区的主要工作指标之一[26],故健康责任维度均分最高。本研究中社会参与维度均分最低,分析其原因首先可能是随年龄的增长,老年人社会生活逐渐简单化;其次,受新冠疫情影响,更多老年人选择减少户外活动[27]。提示健康工作者需关注老年高血压患者的社会参与水平,探索适宜社会发展变化、切实可行的社会参与干预方案。

3.2 疾病感知、积极情感、消极情感与健康促进行为的关系 本研究结果显示,老年高血压患者疾病负性感知与健康促进行为呈负相关,与陈卓[24]研究结果一致,即患者疾病负性感越强烈,其促进健康的行为越消极。根据知信行理论,正确的认知是建立积极态度与健康行为的基础[28-30]。Giena等[16]对333例老年高血压患者的研究也表明,良好的知识水平能够对健康促进行为产生积极影响。具有良好知识水平的老年患者更可能通过网络、书籍、报纸等途径寻求健康信息,同时对可获得的健康信息持积极态度,并且坚持健康行为习惯,以防止和延缓疾病进展[31]。因此,健康工作者需加强老年高血压患者的健康教育,完成教育策略,也可以通过社交媒体提高患者对疾病的理解与认知水平。本研究中,积极情感与健康促进行为呈正相关,消极情感与健康促进行为呈负相关,研究结果与Kim等[2]和Li等[13]的研究一致,Pender的健康促进行为理论认为,情绪会影响人们对健康行为的选择,消极情感越高,越会忽视对对自身健康的关注,选择有损健康的行为,消极情感是健康促进行为的风险因素,而积极情感为保护因素[11, 28, 32]。本研究中老年高血压患者积极情感得分为(20.15±3.55)分,消极情感得分为(12.16±3.11)分,积极情感远高于消极情感,表明社区老年高血压患者仍保持良好的积极情绪。然而,对我国老年人正负性情绪调查显示,随年龄的增长,老年人负性情绪会增加,而正性情绪会减少[33]。因此,健康工作者需关注老年高血压患者的积极、消极情感,特别是高龄患者,增强其对积极情感的体验,降低负性情绪对健康促进行为的不良影响。

3.3 积极、消极情感在疾病感知与健康促进行为之间的中介作用 研究发现,积极、消极情感不仅直接影响健康促进行为,而且在疾病感知对健康促进行为的影响中起中介作用。积极、消极情感是个人对事物的主观判断,正确的认知是产生积极情绪的重要前提,当一个人拥有更多的知识时,其在改变不良行为方面可能会更积极[34]。一项关于中国高尿酸血症患者的研究[35]发现,缺乏获取、理解和使用卫生信息和卫生资源的能力是阻碍患者其采取健康促进行为的重要原因。此外,许多患者在无症状期难以关注与管理疾病,当出现疾病相关症状时,担心疾病预后,对生活与疾病感到失望与无助,产生消极情绪[36]。这一发现与Keeling等[37]研究结果一致,疾病感知是自责、焦虑、抑郁等消极情感的重要预测因素。积极情感与消极情感是相互的,积极情感的增加可以削弱消极情感。积极情感高的患者在面对疾病感知有更积极的态度和信念,通过各种渠道了解促进健康的方法,并坚持改变不良行为。这些结果进一步表明,提高老年高血压患者的积极情感体验对其健康结果是有益的。因此,健康工作者在对老年高血压患者进行健康促进干预时,不仅要考虑患者的疾病认知,还需加强对患者的心理干预,对其进行正确的引导与教育,学会控制负性情绪的方法,以沉着、冷静、乐观的态度面对疾病,改善生活质量[2]。

综上所述,积极、消极情感在老年高血压患者疾病感知与健康促进行为之间具有双重中介作用。在未来的老年高血压患者健康促进行为干预中,可以将情绪调节作为干预切入点,减少负性情绪对健康促进行为的不良影响。但本研究仅选取了广州市223名老年高血压患者进行研究,研究对象的代表性有限,今后有必要在更大的人群中进行验证。此外,还有许多其他中介变量与调节变量影响老年高血压患者健康促进行为,提示未来可以开展更多相关变量的研究,并探讨其中的影响路径。

志谢: 感谢华林街社区卫生服务中心陈燕梅护士长、彩华街社区卫生服务中心王健媚护士长、逢源人家长者活动中心邓姑娘、广州医科大学附属第三医院心血管内科许耘红主任在本研究数据收集中给予的大力支持。

利益相关声明:所有作者均声明不存在任何利益冲突。

作者贡献说明:李娜是本研究的设计者和实施执行人,负责文献回顾、资料收集、数据分析、构建模型、论文撰写与修改;邓银辉负责研究项目的资料收集、数据分析、文献回顾与结果讨论;邹小芳负责数据核查、结果讨论、联络样本资源、论文修改与审校。