超额薪酬会影响企业税收激进吗

2023-03-17桂向国宋长森

桂向国 宋长森

(温州医科大学计划财务处)

一、引言

关于超额薪酬的热议,自该概念产生伊始即成为学术界和实务界争论的焦点之一。学者们主要关注的是超额薪酬的成因及解释。有的学者认为超额薪酬是对高管优秀经营管理能力的奖励(Wowak等,2011);但也有学者的研究将超额薪酬归于一种非正常性的薪酬,不适用市场经济发展理论及业绩评价等因素予以解释(权小锋等,2010)。因此,必须要深入地认识超额薪酬的实质,否则不利于发挥薪酬契约的激励作用、提升公司治理效率。

现有文献集中在企业绩效、价值、资本结构等领域(花双莲等,2020)。鲜有文献关注超额薪酬对税收的影响。Graham et al(2014)调查发现相当大比例的上市公司都倾向于通过激进税收策略以降低企业税负、提高会计盈余及税后利润,从而提升中小股东及潜在投资者对于公司的股价预期,形成溢价效应。但避税交易的收益与风险共存,是要付出成本且承担高风险(Badertscher等,2013)。避税在直观认定上往往处于法律的灰色区域,有同税法打“擦边球的”的嫌疑(花双莲等,2020)。企业为了避税必然要进行税收筹划,付出审计成本,及为应对税务部门监管惩罚可能发生的诉讼成本、声誉风险(Wilson,2019)。因此企业税收筹划策略是管理层对筹划的成本、收益及风险综合权衡评估后的结果。

基于此,本文以我国上市公司2014—2019的数据为样本,旨在探索超额薪酬对企业税收激进的影响效应。本文可能存在几点贡献:从代理关系和风险承担视角,首次聚焦高管的超额薪酬对企业激进税收的影响,为超额高管薪酬这一具有争议概念的形成及其经济后果贡献了新的经验证据;引入管理层权力变量,拓展了高管激励与企业税收关系的研究领域,关注高管避税动机与股东避税选择的关系,具有现实参考意义。

二、理论分析与研究假设

(一)超额高管薪酬与激进税收

孟茜等(2021)认为超额薪酬的出现是市场竞争愈发激烈的产物,与企业的经营风险和高管团队的管理才能及努力程度等复杂因素相关。Engel berg et al(2013)通过美国上市公司数据实证CEO的社会网络关系与薪酬间的联动关系,验证激励有效性。方军雄(2012)认为给予高管超额薪酬,会使公司业绩敏感度更高;刘桂林(2017)进一步证实超额薪酬通过缓和代理问题继而有利于提升企业绩效。胡楠等(2021)将超额薪酬的研究领域延伸到公司竞争战略,巩固了薪酬有效契约论在我国企业适用性的证据。

从激励理论看,超额薪酬的内涵是实现匹配、补偿性功能的动态薪酬。对管理层激励的缺失将弱化为企业创造价值的动机。从人力资本理论角度,高级管理人才是稀缺资源,基于高管本身的异质性,管理层的超额薪酬是企业支付给优质管理人才的溢价薪酬,为人力资源付出有效成本(石雪等,2015)。因此超额薪酬是与高管自身能力、努力程度及经营成果挂钩,均衡地反映高管人力资本溢价,且与经济、市场等因素紧密相关的动态薪酬。

分析高管风险避税动机可知,首先,代理关系下激进税收给企业带来诸如增加现金流、每股盈余等最终受益人并非高管人员,即其与股东的避税目的本就存在差别。其次,避税如同在“尖刀上起舞”,属于法律边缘行为,使其承担了股东未预期的额外风险,容易扭曲其经营努力,破坏薪酬契约的有效性(Guenther等,2017)。最后,即便高管薪酬与企业业绩有联动性关系,由于避税交易面临的声誉、监管风险及处罚预期,使得出于对业绩稳定、风险平衡及保守意识考虑与税收筹划精力和时间成本,一般难以激起管理层冒险避税的动机。

因此,风险承担和利益分歧作为影响管理层避税决策的主要中介因素,超额薪酬激励性因素发挥统一股东与高管利益分歧和价值取向的作用,体现高管人力资源溢价的薪资补偿,促使其放弃自利动机,在协调代理问题的同时通过“修正”高管对风险的厌恶判断提升其承担意愿。

H1:我国上市公司高管超额薪酬与税收激进正相关。

(二)产权性质、超额高管薪酬与税收激进

企业是否由国有控股会在治理方式和发展目标呈现差异,直接影响税收决策。国有上市公司面临更大的监管和审计强度压力,使得国企高管在做避税决策时会冒更大的风险。同时,国企高管避税的机会成本比民营企业大得多,主要包括更高的信用成本、政治成本。国企高管薪酬与经营业绩的敏感度较民企低得多(黄送钦等,2017)。经济利益往往不是国企高管的主要追求目标,其可能更关注任职积攒的声誉、晋升通道及政治前途。企业面临社会责任等非直接经济利益追求越高时,则其越没有必要追求避税收益(Lanis等,2015)。因此国企高管看重对晋升、政治资本及社会影响的期望,风险规避意识也更强,不倾向于借助节税筹划提升公司价值,薪酬对高管避税的促进效应容易抵消化解。

民营控股公司受到较少的行政类干预,其更具市场化的运作方式使薪酬激励机制与经营成果的关联性更强。非国有企业逐利性的经营目标一般较为纯粹,对经济利益单一及敏感的本质特征直接反映为税后利润和公司股价。因此,积极努力地为提高业绩而工作是高管获得高额激励的唯一途径。

H2a:国有上市公司超额薪酬与激进税收之间不再有显著关系。

H2b:民营上市公司超额薪酬与激进税收仍具显著正相关关系。

(三)高管权力、超额高管薪酬与税收激进

尽管当前我国上市公司高管的超额薪酬仍主要发挥激励作用,遵从薪酬有效契约论。但鉴于高管权力会对公司内部治理和经营绩效产生的影响,可能引发激励机制失效、权力寻租等后果(任广乾,2016)。于是随高管权力的增强,预计超额薪酬与避税的关系也随之产生微妙的变化。强势的管理层会恶化公司内部治理,不利高管薪酬契约的制定与执行(权小锋等,2010)。避税交易在权力因素的掩护下更容易使高管借机“抽租”。权力越大的高管越可能倾向于通过某些避税操作并从中获得个人利益(KUBICK等,2017)。于是,避税交易与权力寻租之间的交互效应会逆势调节超额薪酬对激进税收的影响,造成冲减甚至反向抵销其激励效果。随高管权力的扩大更容易引发其非理性决策和机会主义行为,增大企业的风险和不确定性(吴良海和周银,2019)。

综上,由于当前社会主义市场价值体系尚不完善、资本市场运行机制亦未成熟,且我国上市公司内部治理制度存在问题,使企业的制衡与监督体系可能出现真空。随着管理层权力的扩张,造成激励机制难以达到预期效果,破坏高管的努力与意愿,违背超额薪酬的设计初衷。反之,高额利益有利于同步实现高管与股东的避税选择。

H3a:在高管权力较大的企业,超额薪酬与激进税收之间不存在显著性相关。

H3b:在高管权力较小的企业,超额薪酬与激进税收仍呈显著性正相关。

三、样本选择和研究设计

(一)样本选择

选取2014—2019年沪深两市A股上市公司数据,并作如下处理:(1)剔除金融保险等行业数据;(2)删除期间被ST的样本;(3)剔除税前利润为负及税费为负的数据;(4)剔除数据异常和变量连续数据缺失的样本。共得到8 382份数据值。为避免极端值影响,对数据在1%和99%水平进行Winsorize处理。样本采集自Wind与Resset数据库,部分数据手工整理。实证通过Excel和stata15完成。

(二)变量定义

1.税收激进程度

对激进税收的衡量有实际税率(ETR)和会计税收差异(BTD)两种表达方式。第一,用名义税率与实际所得税率的差值(RATE_D),实际税率(ETR)=(所得税费用-递延所得税费用)/当期利润总额。第二,会计税收差异(BTD),其值越大表示税收激进越高。BTD=(税前会计利润-应纳税所得额)/期末资产总额;应纳税所得额=(所得税费用-递延所得税费用)/名义所得税率。另BTD不只源自税收因素,也可能由于企业利润操作等干扰。用固定效应残差法对BTD予以改进,形成了改进型指标。

具体计算模型为:

其中,TACC=(净利润-经营活动净现金流量)/期末总资产;μi,t为公司样本的税负差异未跟随时间变量变动的固有特征;εi,t则为企业税负差异变动的特征。μi,t+εi,t即为在BTD里扣除利润等因素后的部分,记为DDBTD。

2.超额高管薪酬

高管薪酬是与管理者才能、经营业绩、风险应对及努力程度等因素相关的激励性报酬。同时,薪酬受企业所在区域、行业因素的影响。参考学者研究,构建超额高管薪酬模型:

其中:由于报告披露数据中难以确定高管的构成是自购或奖励,且一般高管持股比例偏低甚至股份为零,因此该变量用货币性薪酬(PAY)代替,取报表披露的前三名高管的薪酬取其自然对数,记为Ln(PAY)。其他因素,年末资产总额取自然对数(LnSIZE)、营业收入增长率(Growth)、资产收益率(ROA)、企业无形资产比例(IA)。同时,加入上年及当年的股票收益率(RET)变量、产权性质(SOE)、公司注册地,控制年度、行业。由上述因素综合确定作为预期性薪酬,披露的实际薪酬与预期薪酬的差额,即为超额薪酬,亦模型的回归残差ε,记为Overpay。

3.管理层权力

管理层权力是一个综合性的概念,参照Finkelstein(1992)、王茂林等(2014)的研究选取董事长与总经理是否两职兼任、高管是否持股、董事会规模、总经理已任职年限等四个指标,构建高管虚拟变量(Power),且当Dual+Bsize+Share+Tenure≥3,Power取值为1,且意为管理层权力较大,否则记为0。变量解释见表1。

4.控制变量

参考学者对税收激进的研究,本文在回归模型中控制了可能影响的其他变量。具体变量解释见表1。

(三)模型构建

为检验超额高管薪酬对企业税收激进程度的影响,建立如下的实证模型:H1用全样本检验;H2区分国有企业与民营企业样本检验;H3根据管理层权力大小分组检验。其中TaxAggfe分别用RATE_D、RATE_mean、BTD、TTBTD代入检验,模型中的其他变量解释见表1。

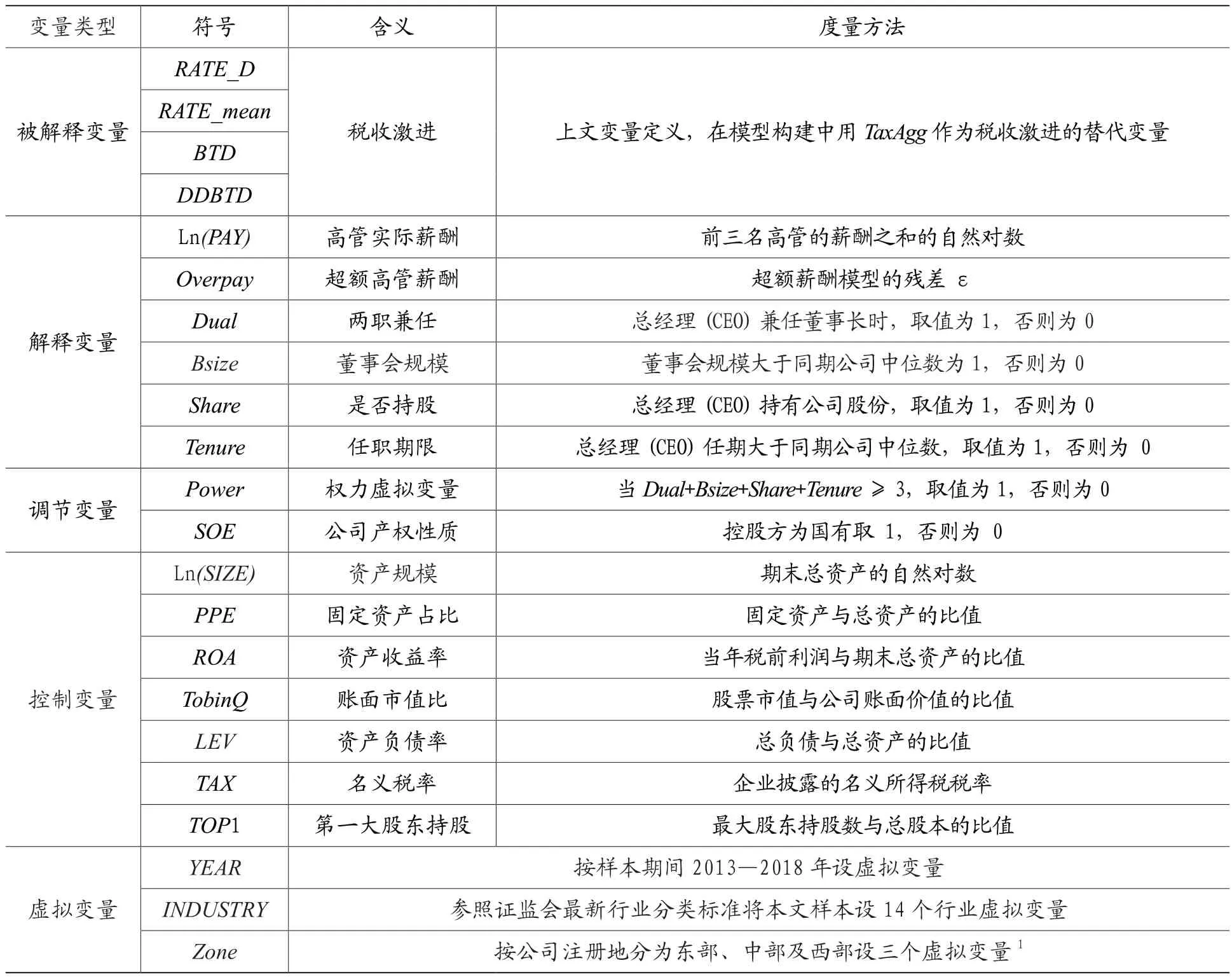

表1 变量的说明与定义

四、实证分析

(一)描述性统计

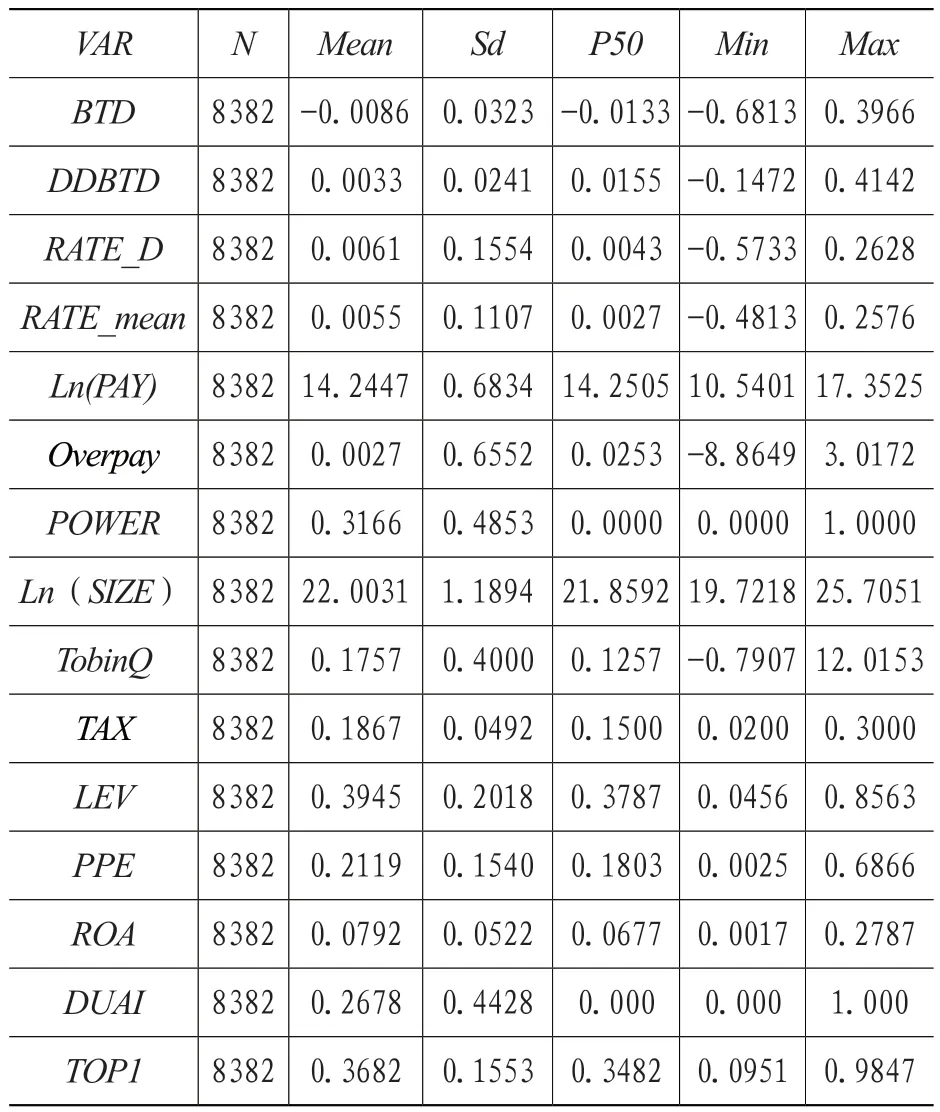

表2列示了变量的统计结果。首先观察税收激进指标,其中会计税收差异的BTD、DDBTD变量的均值分别为-0.0086、0.0033,表明DDBTD作为扣除利润操作后避税指标更符合本文对我国上市公司的避税预期,且同时其标准差为0.0323及0.0241,即说明各公司之间的差异较明显;而同时,RATE_D、RATE_mean均值和中位数分别为0.0061、0.0055,均大于零,证实我国上市公司从事税收激进行为的避税操作普遍存在。

表2 全样本变量统计量结果

其次,超额薪酬指标Overpay,其最大值、最小值分别为3.0172、-8.8649,但其标准差与均值为0.6552与0.0027,可以看出我国上市公司对高管的超额薪酬给予方面存在较大差距。

(二)实证结果与分析

1.超额薪酬对激进税收的影响

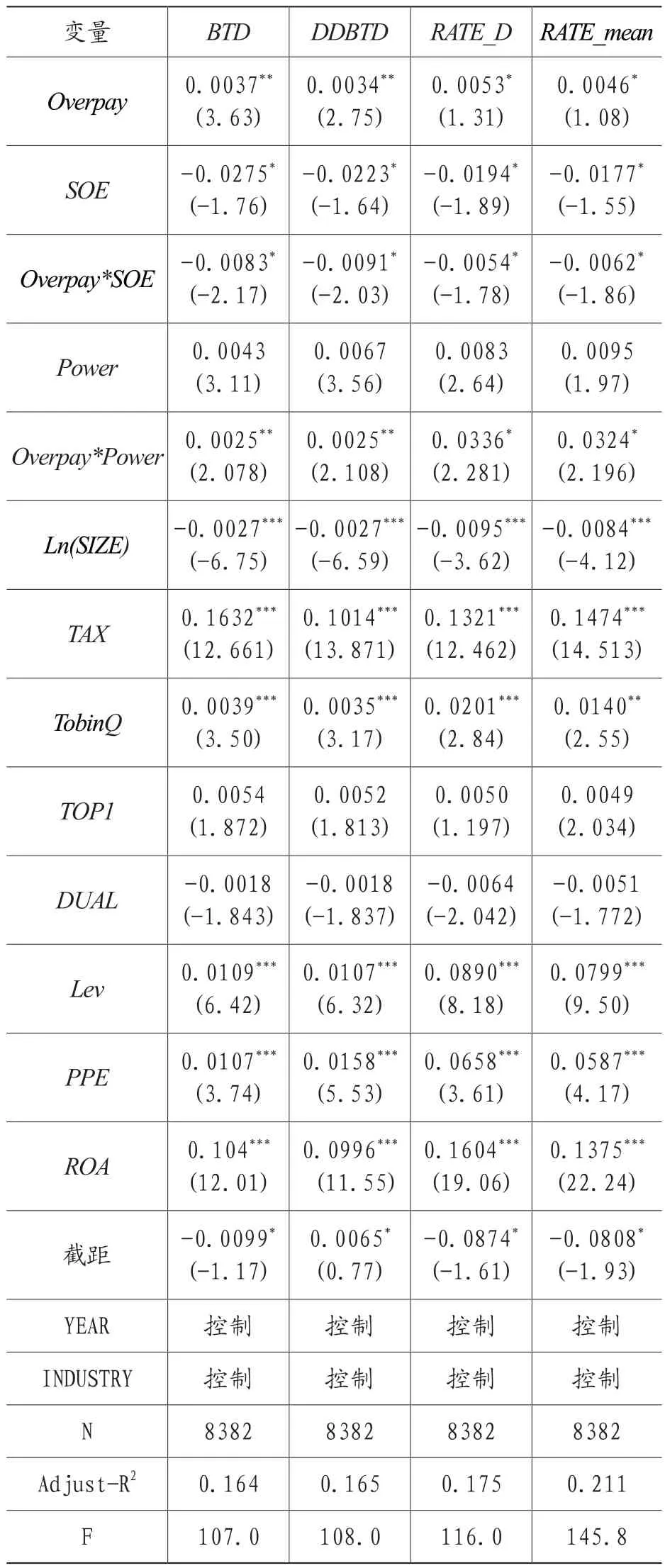

表3分别列示4个变量下超额薪酬的相关系数。针对全样本数据,对于任一激进税收指标,超额薪酬都至少在10%的置信水平显著正相关。以BTD为例,Overpay的系数为0.00367,并且在5%的水平上显著。假设1得到验证。

表3 超额薪酬与税收激进的全样本回归结果

2.产权性质、超额薪酬与激进税收

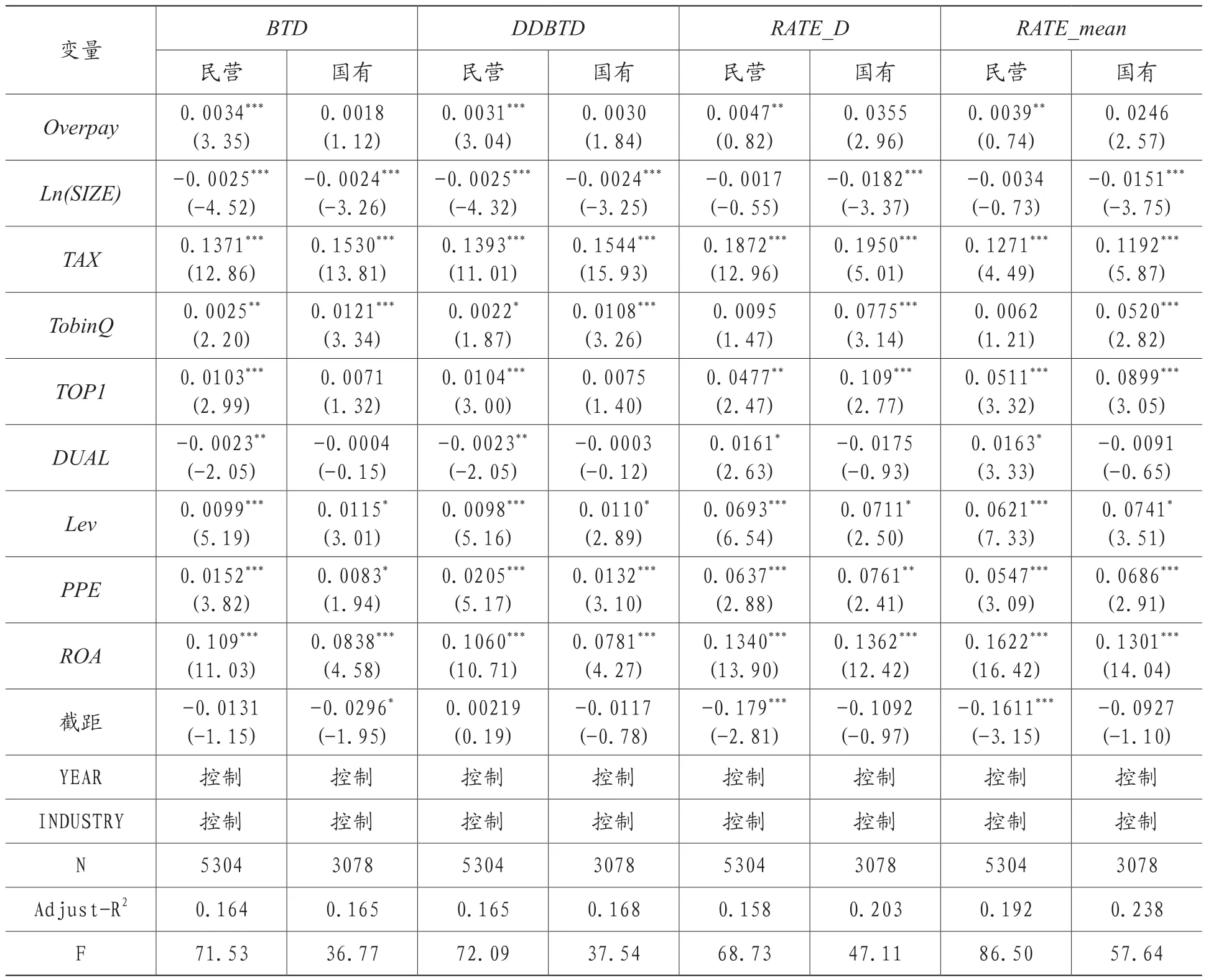

依据产权性质(SOE),将样本分为国有控股与民营控股,分组后的样本回归结果列示在表4。对于民营控股公司样本组(SOE=0),税收激进的四个变量对应的超额高管薪酬的系数都显著为正,且用会计税收及其变异变量衡量被解释变量时,超额薪酬在1%的置信水平上正向相关。其结果支持假设2b;同时,在国有控股样本组(SOE=1),超额薪酬与其回归结果均不存在显著性关系,即高管薪酬激励未能促进激进税收,验证了假设2a。

表4 区分产权性质下超额薪酬与税收激进的回归结果

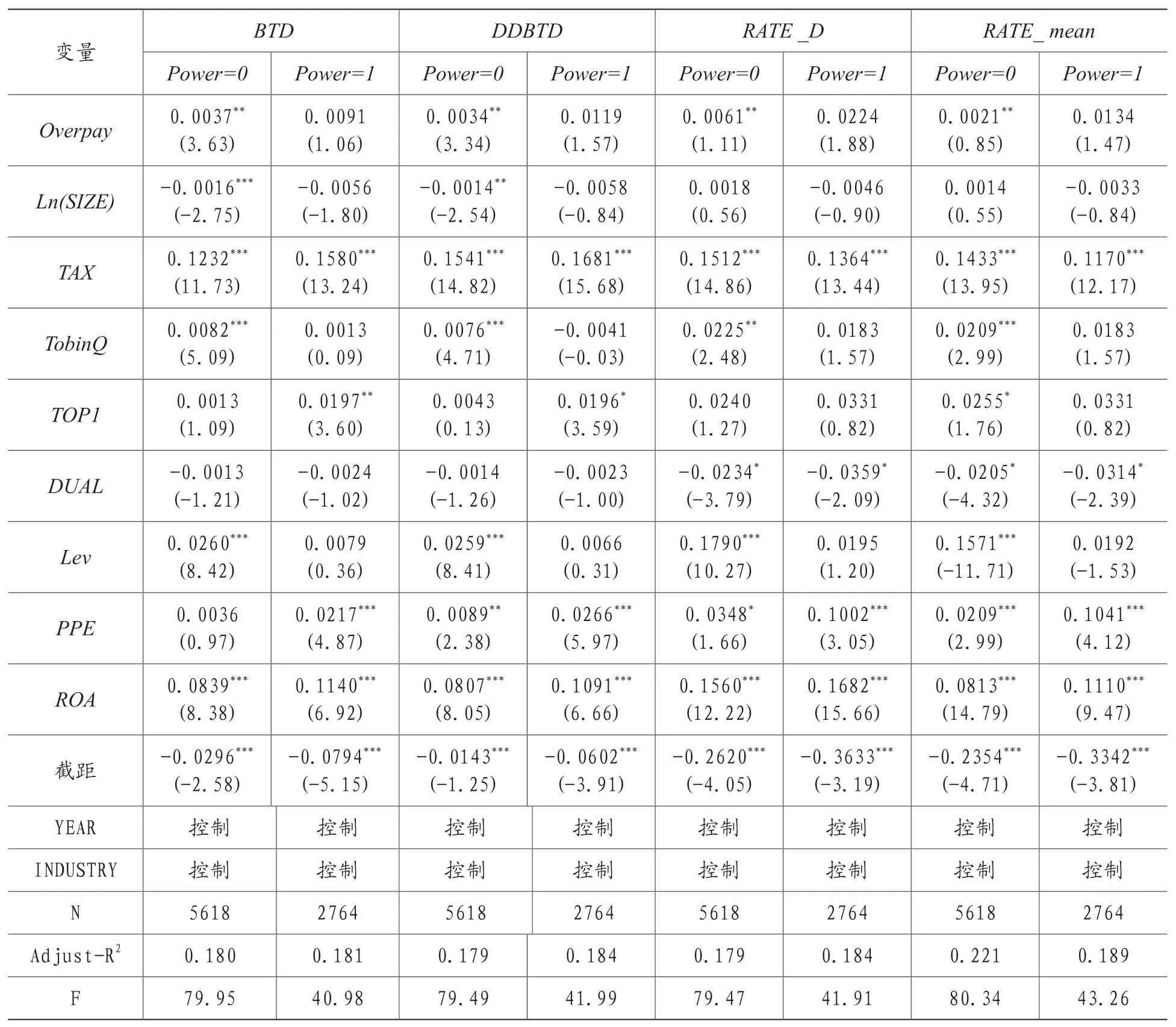

3.管理层权力、超额薪酬与激进税收

将样本分为高管权力大(Power=1)及高管权力小(Power=0)的样本组,并进行分组回归。由表5可知,超额高管薪酬(Overpay)回归系数在高管权力小的样本组显著为正,且在税收激进的四个被解释变量下,其相关系数均在5%水平上正相关,支持假设H3a。与此对比,在高管权力较大样本组,超额高管薪酬依旧与税收激进正相关,但未通过显著性检验。证实了H3b。

表5 不同管理层权力下超额薪酬与税收激进的回归结果

(三)稳健性检验

1.为减弱超额薪酬与激进税收间内生性关系的影响,将上述模型的解释变量采用滞后一期的数据进行回归。回归结果未呈实质性差异。

2.选取最高的前三位高管的薪酬总额作为超额高管薪酬的替代性变量。

结论具有稳健性。

五、研究结论和启示

(一)结论

本文选取2014—2019年沪深两市A股上市公司平衡面板数据为研究样本,实证分析了超额薪酬对税收激进行为的影响。实证结果发现:总体上说,当前我国上市公司的超额高管薪酬与激进税收显著正相关;区分产权性质,超额薪酬对激进税收的促进作用只在民营控股企业呈显著性,而对于国有控股企业则不具有显著相关关系;引入管理层权力变量,高管权力会对超额薪酬与企业激进税收的关系产生调节作用,且超额薪酬对激进税收的促进作用主要存在于高管权力较小的企业。本文结论深入认识超额薪酬,丰富了高管激励机制的内容。

(二)启示

认识超额薪酬实质,不能只从高额薪酬的现象分析所谓的薪酬“公平性”问题,更要透过现象认识到薪酬激励的效率性作用。上市公司的薪酬政策应融入高管人力资本溢价、管理人才异质性、风险应对及努力程度等现实因素,防止一味薪酬管制而降低激励效果,尤其处于绝对竞争状态的民营控股企业,灵活弹性的市场化薪酬激励机制尤为迫切。为更有力地发挥高管决策的有效性,在实施高管激励的同时,亦要对其权力施行监督、限制。人才作为企业发展的核心资源,制定并兑现与时俱进的薪酬策略是企业成长壮大的必然要求。