林散之对清代书法史的突破与贡献

2023-03-15马锐

文_马锐

昆明文理学院

内容提要:清代隶书,一方面突破自魏晋以来所形成且固化了的“二王”帖学体系传统,唤醒了篆、隶古法新风,启迪了碑学兴盛的全新时代;另一方面,在取得时代性突破的同时,由于偏执于碑学拯救书法的理想,过于强调行列关系和程式化的秩序,导致隶书装饰意味过浓,缺少了自然朴素的天趣。林散之的隶书跨越了清代所构建的隶书法式,直追汉代,将简帛的自然率意与汉碑的严谨作了有机的融合,将隶书的艺术审美推向了“沉雄旷逸”的审美新格局,开创性地构建起隶书艺术“雄逸”的时代审美品格,拓展了隶书艺术发展的时代新方向。

自20世纪70年代以来,林散之在整个书坛的地位日益见长,其书法艺术成就也不断地被重新定义,世有泰山北斗之誉。1999年,中国书法家协会与《中国书法》杂志社共同举办了20世纪百年书法艺术家评选活动,组织了几十位专家学者参与,从近百名书法家中选出10位20世纪十大杰出的书法家,其中林散之被所有评委一致通过全票当选,同时在该会评选的中国千年十大书家中活动中,林散之和王羲之、颜真卿、苏东坡、米芾等书法史上具有符号意义的历史伟大书法家并列为十大书家。至此,林散之在中国书法界的历史地位得以确立,成为中国书法史上的一座不可逾越的高峰。同时,就草书而论,林散之早早便被中、日两国书坛公认为“当代草圣”,是继魏晋“二王”,唐代张旭、怀素,宋代黄庭坚,明末清初王铎之后,在草书发展史上具有重要影响力的人物。

然而,人们往往将关注的重点放在林散之草书的艺术成就上,对其在隶书上所进行的探索关注不多,并没有深刻发掘其隶书一改清代碑学隶书的陋习,而且在回归汉碑的基础上,进行了具有开创性意义的探索。林散之将隶书、草书的笔墨意趣等进行调和,一改前清碑学在隶书中所呈现的程式化弊端,将隶书艺术推向一个新的境界。

一、清代隶书的历史局限与林散之探索的时代语境

书法艺术的审美发展史,概言之是在“质”与“妍”、“阳刚”和“阴柔”之间的有机转换,互动生成。隶书艺术在两汉时,无论是在技法表现上还是艺术审美的追求上皆取得了巨大成就,对后世书法艺术的发展产生了深远影响。然而自魏晋帖学兴起以来,书法的发展走向了精致雅逸的文人书卷气格,这一审美风潮直至明末清初方得以改变。帖学经过一千多年的发展,妍雅秀韵之美已臻极致,随着清代碑学的兴起,帖学逐渐走向式微。阮元言:“短笺长卷,意态挥洒,则帖擅其长。界格方严,法书深刻,则碑据其胜。”[1]此时,书法碑“质”审美之风已然兴起。

隶书艺术的发展,在经历了两汉高峰之后,进入了发展的低谷期,至明末清初方才逐渐焕发生机。清人隶书的历史贡献在于打破了长期形成且固化了的“二王”书法体系,另开了一条书法艺术发展的可行之路,再次唤醒了篆籀、汉隶之古法,并促进了魏碑的全面兴盛,这是一次书法艺术发展中对两汉崇尚“质朴”审美的回溯。在这一条复兴“质朴”之美的道路上,以清初郑簠为始,以清末民初的吴昌硕、康有为等为中坚,后续的如于右任、胡小石、张大千、齐白石等。

(一)清隶的历史贡献

清代隶书艺术的主体审美取向,立足对汉代隶书厚重、宽博之“质”美的追求,代表书家有郑簠、金农、邓石如、伊秉绶、赵之谦、何绍基等。清人隶书艺术所取得的成就,要高于晋唐宋元隶书,另外在理论建构方面也取得了较高的成就。清代以隶书为代表的书家们,在努力创建个体面貌的同时,也构建起了时代的风格特征。从清代隶书的整体作品所呈现的艺术审美特征来看,书家大多醉心于对汉代隶书宽博、厚重这一风格的继承,在具体技法的运用表现(如用笔)上追求稳健平实,在结构上追求严谨、中正,在章法上更强调行列关系的秩序共性特点,这些也是清代隶书艺术风格的时代体现。从审美的角度看,这是对伟岸、雄强的汉代隶书“阳刚美”的一种表现性追求,后人论清朝书法“尚质”,其评论的基点和审美意旨也与此有较大的关联。

清代隶书的所具有的书法史意义在于引发了从阮元《南北书派论》《北碑南帖论》开始,到包世臣、康有为完成的碑学理论构建,并从书法审美、创作观念、技法形式等多方面开创了碑学兴盛的先河,是碑学初步打破“二王”帖学统治的主要手段,由此为碑学的兴盛奠定了坚实的基础,其所形成的新的审美理想、艺术追求以及由此产生的新的书法史观最终在碑学的系统理论中得以呈现。

(二)清隶的失却

清人隶书在取得历史性成就的同时,由于偏执于碑学拯救书法的理想,淡忘了前人“文质”互生的文艺观,也丢失了文人本该具备的“澄怀味象”的内观式觉悟品性,在一味尚碑的狂热中,失去了对艺术审美基本规律的思考,致使自己走不出这种人为的偏执,一意孤行,违背了书法艺术审美规律中的“文质”互存的自然属性,这不能不说是清代隶书发展中一个时代性的缺憾。凡以隶书名世的清代书家,均不能脱此窠臼。如金农、邓石如、伊秉绶等隶书家亦无不如此。

金农,“扬州八怪”的代表之一,其隶书得汉隶厚重之形态,结字紧密,在纵与横间距的处理上给人以“密不透风”的严密感。其用笔多侧锋横刷,起笔处藏露兼用,章法上多体现传统汉隶的行列关系。金农隶书,较之唐、宋、元三代的“楷化式隶书”具有一定的开拓之功,若较之于汉隶,则在体态上缺失豪迈之势、沉雄之度和宽博之体;在用笔上侧锋偏多,呈现出单一和程式化的特征,且在起笔处多出现楷化之习气,古朴、凝练之气不足;又因刻意强化横画的紧密度,虽对前朝有所突破,然缺失了自然天成的气格,故稍显刻板。另外,在墨法上亦显单一,变化对比稍显不足。

邓石如的隶书用笔主用中锋,线条凝练稳实。不足处在于书写节奏的单一,线条变化不足,有“百幅一面,千字皆同”之嫌,缺少书法用笔应该具有的书写性节奏和情性表达。邓石如隶书,在结字上受到唐代“隶书楷化”的影响,过分强调法则,失去了汉隶书风的博大和自然从容;在章法上更多地体现了楷书化的秩序。故其隶书法度有余,自然不足,严谨有余,古意天趣不足。在墨法的运用上,更是通篇浓墨,缺少变化,故显得艺术表现情韵不足。

伊秉绶的隶书用笔平实稳健,结字中正,布白均匀,体形严整,有取《衡方碑》之意;章法上承“隶书楷化”一脉;墨法运用上较为单一。伊秉绶的隶书初看似得汉隶宽博、雄浑之象,细观则不难发现其所得仅为汉隶之表象。伊秉绶隶书的结字稍显平散,用笔平直无势,更难见到书写性用笔的势态节奏,结字和用笔装饰意味过强,有“隶书美术字”之嫌。

清代隶书艺术发展所呈现出的现象,其历史价值是对晋唐、宋元书法艺术帖学审美的一种补充。如从书法史的角度加以审视,清代隶书艺术的追求是对艺术审美本体之一“阳刚”美的回归,其开拓性和不足性同时存在。将清代和汉代隶书作一比较,便不难发现,清人隶书的取法多出自汉隶碑拓文本,缺少对汉隶艺术审美所形成的文化源头、发展的历史必然性等的深入研究。所以,清人隶书得汉隶雄强之表,失却古朴浑穆之魂;得汉隶严谨之法,失自然天趣之韵;得汉隶之秩序,失之生动情性。清代隶书代表书家大多是先浸染唐法而后再取法汉隶。所以,清人隶书的作品多遗留了楷法的某些基因特质。如:伊秉绶隶书中的结构形质,邓石如隶书的结构、章法,金农隶书的用笔不古,赵之谦隶书的楷法起笔等。凡此种种,皆为属于“楷隶”之弊,古法不全。这一点可以说是清隶的特点,但更是清人隶书古法不周的遗憾。清人隶书起笔蕴势不足,书写性节奏失却,用笔变化单一,墨法无趣。有清一代善隶书家中,唯有清初郑簠和陈鸿寿二人隶书稍显自然书写之情性。总之,清人隶书在汉隶碑拓、残石旧物的文本上下足了功夫,在隶书结字、用笔上做足了努力。然而,这一努力在所取得的艺术审美的“质”上尚嫌不足,且更多呈现出的是匠人刻意之功,失却了书法艺术审美中的雅逸文心。

总之,清代是自两汉之后隶书的又一次发展高峰期。擅长隶书的书家们多从程式化的唐隶处取法,再上溯汉代隶书,故清代隶书多呈现程式化的法理性、秩序性,注重严密与厚拙,强化对汉隶楷化式“自我”解读,虽丰富了隶书艺术的形式,启示了隶书发展的探索性空间,但从艺术审美品格的角度而言,缺失又是显见的。清人入古出新的急切性和刻意的表现性,造成了清代隶书在汉隶技法的研习上、在审美表现上都呈现了较为“粗放式”的状态。如在用笔上,过于追求稳健平实;结体上,刻意追求严谨、中正;章法上,过于强调行列关系的秩序和装饰性。这些都是清代隶书发展中存在的时代性不足,同时这也是林散之隶书创作必须面对和超越的时代课题。

二、林散之对两汉隶书史的取法与开拓

林散之出生于1889年,碑学在当时书坛占据着主导的地位。然而从林散之的作品中我们可以得知,其并没有局限在或碑或帖的单项选择中,而是带有一定的兼收并蓄态度。如其草书在帖的基础上兼有碑凝涩的审美趣味,其隶书在碑学的基础上又参以草法,使之生机盎然。林散之整体书风的审美取向,打破了非帖即碑的刻板观念,是在寻求艺术美的前提下,将各种书体所具有的独特艺术美感进行协调,从而创造出独树一帜的审美新境界,这一点在其隶书的取法与开拓方面体现得尤为明显。

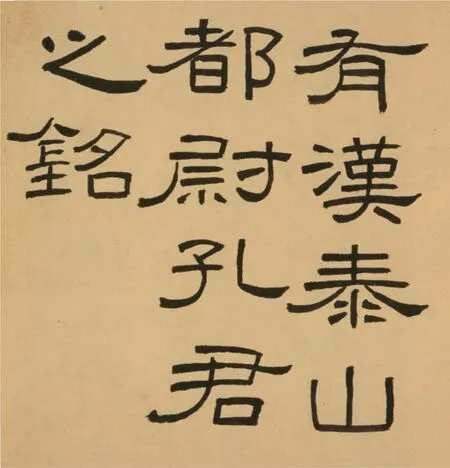

林散之一生都坚持对汉碑中的代表作进行反复的临摹,包括《礼器碑》《孔宙碑》《乙瑛碑》《张迁碑》等。他说:“我学汉碑已有三十几年,功夫有点。学碑必从汉开始。每天早上一百个字,写完才搁笔。”[2]汉碑各有特点,他在忠于原碑的基础上,强调对原碑神采的理解。他的汉碑临写作品(图1、图2)具有强烈的形神兼备、以形写神的艺术趣味。

图1 林散之 临《礼器碑》本图选自《书法技法讲坛·清秀飘逸的汉隶技法45例》(安徽美术出版社,2012年版)

图2 林散之 临《孔宙碑》本图选自《林散之书法集》(文物出版社,2006年版)

书法艺术的发展与文字的发展演化紧密相连,第一期文字成熟形态是甲骨文、篆籀铭文。隶书是在大篆书体成熟后,随着社会运用简便的需要发展形成的,是文字发展成熟的第二期书体形态。第三期便是以楷书体的成熟为标志。书体演化的内在推动力一是来自社会性的运用,二是审美心理发展的时代要求。在汉隶成熟的代表性作品中,无不体现着社会性主体价值观所支配下的共性审美追求。隶书的形成要早于秦小篆,它的直接源头是春秋战国时期的大篆,故卫恒言:“隶书者,篆之捷也。”[3]

成公绥言:“虫篆既繁,草藁近伪,适之中庸,莫尚于隶。规矩有则,用之简易。”[4]隶书在发展演变中,保留了大篆古朴自然的因子,至西汉趋向于结构形态上的严整,用笔(笔画)形态上的丰富且规范,章法形式上的秩序。这三点特征发展到东汉时期,得到了进一步的完善,艺术审美也发展得更加成熟。在结构、用笔、章法上的秩序化特点以及装饰性意味的合理运用,形成了汉隶书法艺术的典雅、朴茂、浑穆、从容的美学特征。汉隶书法的成熟,首先是在客观技法上的体现,如用笔、结构、章法所呈现出的形态特征和构成载体的成熟,主观因素是艺术审美中技法的个性化表现。

(一)林散之隶书用笔取法与拓展

唐代张彦远说:“夫象物必在于形似,形似必全其骨气,骨气形似皆本于立意,而归乎用笔。”[5]此论是关于绘画而言的,但书法用笔更是如此。卫夫人言“夫三端之妙。莫先乎用笔”[6],故于书家而言,用笔是书法艺术表现之首要。

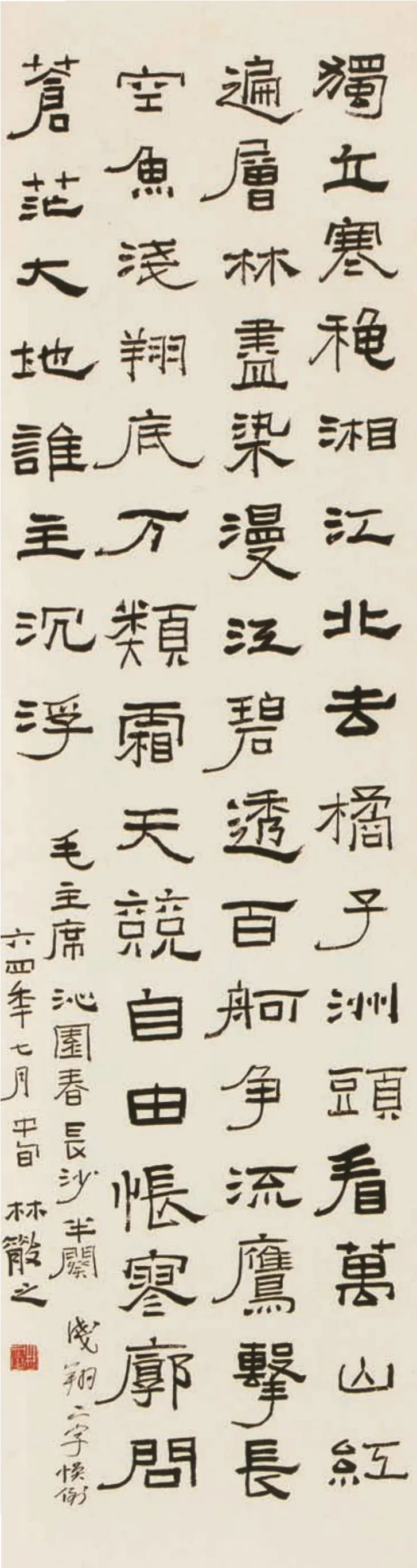

林散之的隶书用笔,主要取法自大篆,贯穿于两汉的隶书。他的隶书用笔以中锋为主,侧锋为辅。藏锋逆入的线条在运行中呈现出平、圆、留、重以及随势而变的特征,书写中情性和节奏的把握鲜活可见。中锋用笔在运行中多追求含蓄凝练之质感,体现着“屋漏痕”的遒劲,尽得篆籀古法笔意;运笔中偶然出现的敏捷笔意,兼得简帛书法用笔的形态意趣,体现着“锥画沙”的明快劲健。以自然书写承接势态转换,凡篆籀、帛简铭文以及行草笔意尽显其间,运势而生,随势而发。运笔中多体现情感的律动和书写性的节奏变化,线条的粗细、刚柔、收放、强弱等对比关系无处不存、无处不显,又能在对比变化中得到自然和谐的统一。书写性运动的笔势抑扬顿挫,张弛有度,中侧转换,方圆兼施。用笔的形态上十直九曲,无往不收,起承转合,呼应一体,笔笔有势,势态互生。林散之在大篆、两汉隶书用笔的基础上,经过深入研究,取其精华,结合帛简、铭文及行草书的意象性表现用笔法,逐渐形成了林散之自己的隶书用笔特点,丰富了传统隶书用笔的技法内容。(图3)

图3 林散之 毛泽东词《沁园春·长沙》本图选自《林散之书法集》(文物出版社,2006年版)

取法乎上,书法取法的广度、高度,往往决定着书家个体的成就高度。林散之隶书的用笔取法途径广博,涉及隶书体的形成、演变各个时期。他从简牍处得用笔的书写性情致;从甲骨刻辞、大篆鼎铭处继承了用笔中锋正脉;从汉隶《张迁碑》《乙瑛碑》《礼器碑》等处构建起了“林氏隶书”宽博、沉雄的结构体态。具体而言,从《张迁碑》《简牍》处得古朴、天然之生趣,又从《石门颂》《礼器碑》处得峻拔奔放之笔势。能统领众家之妙于一体的建构,主要得力于他深入浅出研修和与生俱来的品质性情,以及他自身特有的诗人胸襟和文人旷逸的情怀。建立在这一综合基础上的“林氏隶书”尽现了当代“文人隶书”之风貌,以书写性笔意统领笔势变化,使得用笔、线条、韵律、节奏融会贯通,尽展诗文本身的章句、韵律节奏之情,融合诗文情境与书法情境于一体,达到了隶书艺术表现“诗书同体”的审美之境。

(二)林散之隶书结体取法与拓展

汉朝隶书的结体,打破了篆书结体的纵向体式,变纵向为横势。结体和用笔的横向运行之势,形成了隶书特有的体态特征,进一步地发展了汉字书法艺术的造型秩序和装饰性意味的形态特征,由此确立了隶书结体形态中宽博开阔的形式。形体上由纵式变而横式,更好地体现了沉雄博大的“庙堂气象”,这一庄严肃穆的显著特征,在汉隶的代表性作品中无不体现,如《衡方碑》《西狭颂》《石门颂》等。汉隶结体的结构性审美特征,继承并发展了篆书的庄严、沉静、古拙、朴茂的内美品质。

汉朝隶书的审美特征,建立在庄严、沉雄的秩序化体态上,开创了书法艺术审美中豪迈、恢宏、宽博、从容的体势品格。这一风格特征,为书法艺术美学范畴开辟了阳刚壮美的范式。同时,汉朝隶书的结体特点,一方面为后朝的楷书体结构的形成以及清代的隶书结体风格走向,做出了前期的物理性准备;另一方面,汉隶书体结构,已经呈现出共性前提下的个性化走向,这一点又给汉隶平添了几分鲜活的风格化特点。如《张迁碑》《鲜于璜碑》《礼器碑》《曹全碑》等。汉隶结构的多样变化性表现,体现着时代风格的丰富性,也反映了时代风格与个性风格的统一共存。汉代隶书以东汉为胜,体态立横式走向,结体以平整、从容、宽博为主体特征,结字上布白均匀、聚散有法、开合有度。从传世碑帖来看,奔放野逸如《石门颂》,沉雄、宽博如《衡方碑》《郙阁颂》《西狭颂》,古拙、天然如《张迁碑》《鲜于璜碑》,俊朗端庄如《礼器碑》,秀润典雅如《曹全碑》,严谨如《乙瑛碑》,等等。凡此种种,足可见汉代隶书结体在共性前提下的个性同存现象。

林散之的隶书结字体态,法宗两汉,主要得益于《礼器碑》《西狭颂》《张迁碑》等碑帖的影响。如从《礼器碑》中得平整体态,从《西狭颂》《石门颂》处得结体的宽博,从容,又在《张迁碑》中得古拙和自然,正因为他在传统中的取法广博,才有了厚积薄发的后期开创。林散之隶书结字体态鲜明,其结字势态,宗法《西狭颂》《乙瑛碑》《衡方碑》等汉碑;结字情趣,承继《张迁碑》《鲜于璜碑》之古朴天趣。另外,在上述基础上,由于林散之深谙篆籀、古隶之体变,故其隶书的结字法,能在聚散开合间随字形而立态势,随态势而生情致,随书写的性情而自由生发,化结构理法于心胸,意领情随,看似不经意,而实则处处在意中。其隶书融结构理法、情性于一体,平实中显灵动,开合间生豪迈,并以意象抒情性为统领,以书写性节奏生发情、势,一任自然。凡汉隶中所能生发的古朴浑穆、宽博沉雄、旷逸天趣等大美之象,尽现其中。(图4)

图4 林散之 毛泽东诗《答友人》本图选自《林散之书法集》(文物出版社,2006年版)

(三)林散之隶书章法、墨法的取法与拓展

林散之隶书章法,在承继传统的同时,拓展了行书、草书中的“有行无列”“无行无列”式章法在隶书章法中的运用。常见的形式有:1.承汉隶传统“有行有列”之章法;2.吸收古牍、简帛的“有行无列”式章法;3.受草书章法启发的“无行无列”式;4.取法秦铭、汉金文式的多变性章法。就林散之隶书章法的拓展性而言,相较前人的隶书章法,有了明显的突破,丰富并发展了隶书章法的形式表现。

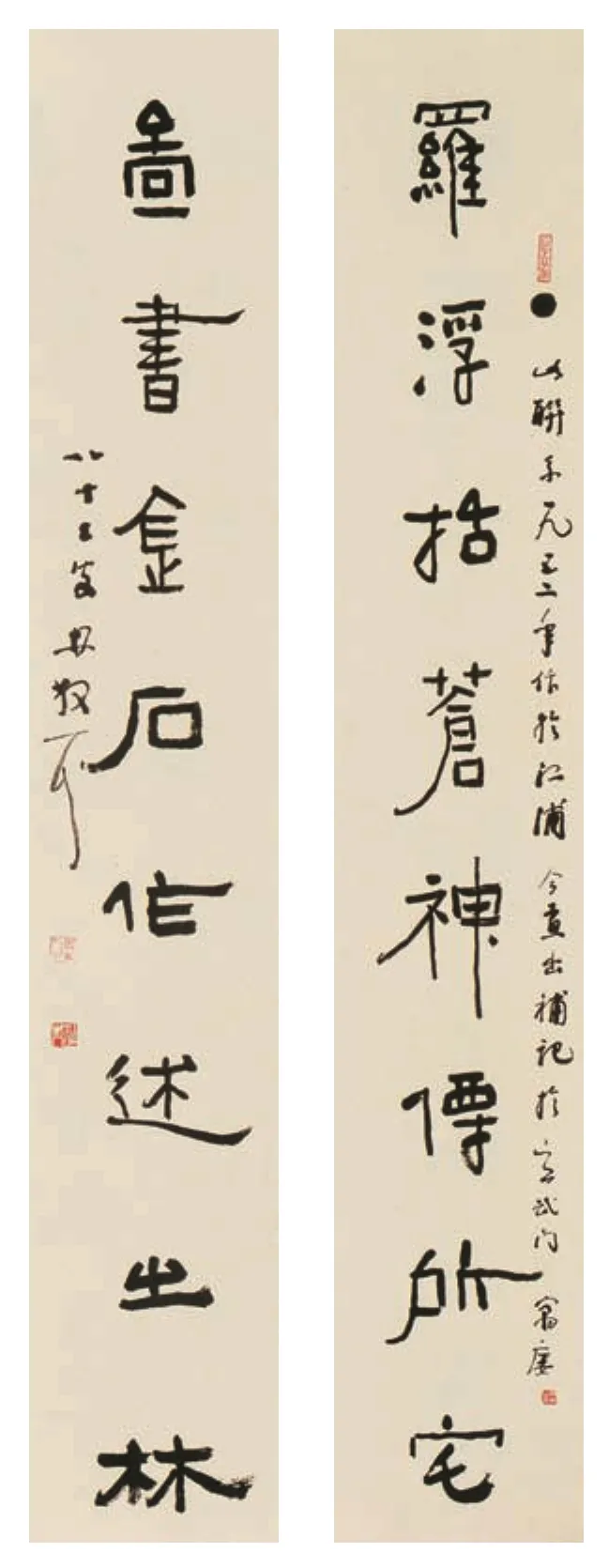

在笔和墨的关系把握运用中,林散之开创式地将绘画中的墨法如干、湿、浓、淡、枯、润、宿、涨之法,运用在他的隶书创作之中,打破了前人隶书用墨的单一化、平面性的历史局限,极大地丰富、发展了隶书墨法的运用。这里要说明的是,中国画的写意性笔法生成于书法的用笔,中国画墨法对书法产生影响并运用于书法创作,宋、明时期方有所体现,但也仅限于个别行草书家,如米芾的枯笔和飞白、王铎的行草涨墨法运用等。运用于隶书创作,整个清代鲜有所见,更谈不上有所发展,而直接把绘画中多变的墨法较好地运用于隶书创作中,直至林散之隶书的出现,墨法的运用表现方才进入自觉化的新时代。从墨法拓展而论,他将丰富的绘画用墨法运用于隶书的创作,建设性地丰富了隶书用墨法的历史局限,使得隶书这一书体在当代艺术表现中呈现出勃勃生机,突破了清人隶书墨法审美的范式,开创了融情性、墨趣与诗性审美统一的当代隶书审美新局面,促进了隶书这一古老书体艺术“文质共生”的诗意美学时代到来。这是对清人隶书艺术审美的一种时代性跨越,开启了隶书艺术“诗性化”审美的当代自觉。(图5)

图5 林散之 罗浮图书八言联本图选自《林散之书法集》(文物出版社,2006年版)

总而言之,林散之隶书,在用笔上守中顾侧,得篆籀之法,融合古隶、简牍的自然书写性笔意法理,形成了以情性为统领的音乐性书写节奏;结体上得汉隶宽博、豪迈、沉雄之体态;审美上得汉隶朴茂、自然、浑穆、自然之意境;章法上承传统之规,拓展了行书、草书中的“有行无列”“无行无列”式章法在隶书章法中的运用;在墨法上,他将国画的墨法运用于隶书的创作,丰富了隶书用墨法。

结语

艺术是文化的行为,其表现形态具有时代的同构性。汉隶的兴盛,审美表现的成熟,也正暗合了儒学思想一统朝野的历史时期。汉代隶书作品所呈现的审美品格,也印证并体现了儒学思想内圣外王、正气浩然的内美人格力量。这是一种个体精神审美在社会教化下能动反映后的时代共性同构。清代隶书从汉代隶书中寻法,注重严密和厚拙,强化对汉隶的个性化解读,对隶书艺术的发展做出了时代性的探索。从隶书艺术的创作成就而言,清代超越了唐、宋、元、明时期隶书所取得的高度,丰富了隶书艺术的形式表现,启迪了隶书艺术进一步发展的可能性空间。另外,他们“入古以创新”的探索方式值得重视。然而,清代隶书家们入古出新的急切性和刻意的表现性,造成了他们对汉代隶书技法的研习、艺术审美的追溯,出现了较为“粗放”式的继承和拓展。这一点,多少有些遗憾。当然,探索是艰辛的,艺术的创作和发展,也正是在这种不完善的前提下所做的追求完美的过程。

林散之的隶书跳过了清代书家所构建的隶书时代格局,直追汉代,将简帛自然率意的情韵与汉碑理法性的秩序,用书写性的手法贯穿融合,将隶书这种书体的艺术审美推向了豪迈奔放的抒情式发展方向。蔡邕言:“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。”[7]王廙言:“画乃吾自画,书乃吾自书。”[8]林散之将这种在坦然自若中释怀心性、畅情高歌的书法追求结合在情韵、法度、意趣、势态等的具有诗性美的节奏中,开创性地构建起隶书艺术“沉雄旷逸”的时代审美新品格。纵观整个书法史,所有书家无一逃出“文质”二字,而于隶书这一书体,直至林散之的隶书出现,方可谓之“文质彬彬”。林散之的隶书一改前人遗风,为当下的隶书艺术探索指出了新的时代方向。