周渐佳:以研究平衡专业性与大众性

2023-03-11Swann

Swann

THE DESIGNER

周渐佳,冶是建筑的主持建筑师、合伙人,同济大学建筑与城市规划学院博士,美国库柏联盟建筑学硕士。目前还是南京大学建筑与城市规划学院研究生设计特聘导师,在同济大学建筑与城市规划学院、香港大学建筑系等多所高校任教。曾经多次参与大型建筑、城市展览设计与策划,为多家杂志与机构撰稿。

建筑师周渐佳生于二十世纪80年代,她对上海二十世纪末的城市建设气氛印象深刻:从黄浦江跨江大桥的合龙到外滩信号台的平移工程,那种见证历史的兴奋一直深嵌在她的记忆与血液中,也注定了她对未来职业的选择。“我的母亲在复旦大学工作,所以我一直在复旦的体系中读书。但后来我还是决定去同济大学学习建筑专业,并在美国取得硕士学位后回国创业。”周渐佳认为不同的人生阶段深刻地影响了她的职业道路。四年前儿子的降生,更给她的个人性格以及观察空间的视角和态度都带来了很大改变。

时光回溯至2014年,当时刚回国的周渐佳与爱人李丹锋共同创建了冶是建筑,那时的建筑市场比现在从容许多。经过多个项目的历练,周渐佳逐渐意识到自己的优势在相对边缘的建筑领域,尤其是与历史、理论相关的议题。博士背景的周渐佳与李丹锋决定将工作室定位为研究性质。他们投身于展览、出版等多种建筑文化产出方式,而近年完成的实践项目则是对中国不断变动的建筑环境与空间需求的侧写。2018年为上海嘉定区向阳村设计接待中心时,周渐佳面临的是“乡村振兴”的整体语境。考虑到基地所在的果园和村野风光,她尽可能开放了建筑的立面,在城与乡、传统与当代之间取得了平衡。也是在同一时期,冶是建筑在安徽省霍山县的月亮湾作家村项目实现了一座小三线工厂的改变,这些沉默不语的建筑见证了中国的不同社会阶段,以三线厂为代表的集体生活是一代中国人的回忆,现在它希望融入新的历史阶段。2021年,作家村项目受邀参展第17 届威尼斯国际建筑双年展中国国家馆“院儿:从最大到最小”。

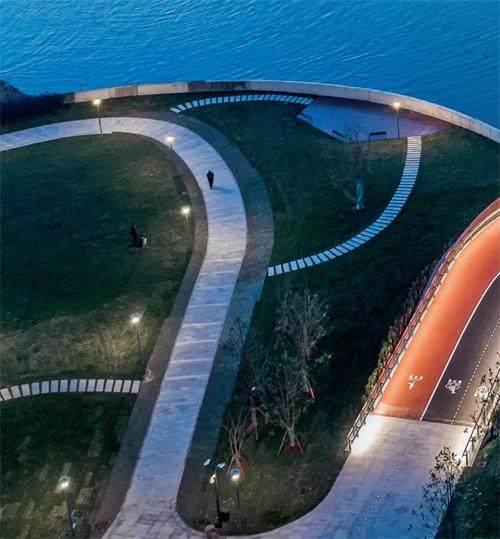

此外,她也终于有机会参与儿时关注的城市项目。在上海黄浦江东岸貫通的云桥项目中,冶是建筑就与阿科米星建筑事务所合作设计了三林北港桥和三林塘港桥,将“公共空间”作为最核心的概念和出发点。建成后,云桥融合了景观、交通、建筑和绿地等多重因素,不仅为当地居民提供了体验滨江的新视角,也能承载多样的公共活动。前年,冶是建筑参与了“上海外滩信号台”的修缮与展示项目。该项目与上海现代化的进程紧密相连,也是上海少见的新艺术风格建筑。为公众准备的展示空间和展示方式与这座历史建筑的厚重感相得益彰,展览内容策划则既面向历史、又面向未来。对于周渐佳来说,

这是她与这座建筑在空间上和时间上的对话,其中承载了她个人的成长回忆。2023年3月,这座信号台将正式向公众开放。

当然,连续三年的疫情也让她对城市研究的态度更加成熟。“稳定的世界被动摇了,谈一个人的稳固信仰几乎不可能。”周渐佳感慨道,“封城期间公共空间完全失效,我们在2018 年设计的同济书店就在此期间消失了。这些生活阅历确实为我沉淀了专业构建之外的空间认知——包括哪些空间在实际生活中更经典耐久、更受欢迎。以后,我会与委托人就空间的应变性和灵活性进行更深入地讨论。”

如今,冶是建筑即将进入第十年,周渐佳也收获了她的建筑学博士学位。意识到行业的潜在危机,周渐佳一直努力与学科前沿知识保持关联,包括以数字建筑理论作为研究方向。疫情终结了线上线下空间泾渭分明的状态。而线上虚拟空间的价值,正是她目前关心的课题之一。这种思考也体现在周渐佳的教学工作中,她在南京大学开设的研究生“概念设计”课程引导学生转换思维——从物理空间的“生成逻辑”,转向在无边无际、不受限制的虚拟空间中制定游戏规则、创新呈现方式,“记忆迷宫”就是其中的优秀作业之一:学生尝试以不同人的线下专业教师碎片记忆为基础,随机生成全新的线上空间。不同场景之间以相同的元素作为转换通道,构建出复杂多样的路径,每个人都可以在空间中自由探索并形成个性化的路径。

从建筑的空间、城市的空间到虚拟的空间,从多种多样的展览策划到研究著作的不断出版,周渐佳深知“城市研究”是自己的重要工作方法和内容。“我一直觉得我们的城市教育不足,”周渐佳总结道,“专业语言和大众语言之间出现了真空,而这正是我可以去做的。”