冷链物流在蚕桑产业中的应用探索

——以桑叶为例

2023-03-10叶江红梅林森赵帮泰

叶江红,刘 波,张 勍,梅林森,刘 宇,郭 佳,赵帮泰,王 勇

(四川省农业机械研究设计院,成都 610066)

蚕桑业是我国传统优势产业,是全球最大的蚕桑丝绸生产、出口国。蚕桑产业比较优势突出,新业态明显,可实现三产融合发展,是助推乡村振兴战略的重要抓手。冷链物流是指建立在冷冻冷藏工艺基础上的,通过生产、物流配送以实现保持食品品质完好、质量安全的整个过程。[1]当物流以桑叶为运输对象,桑叶在桑园采摘完成后经过田间转运、仓库贮藏、运输配送等环节转入蚕房或其他使用环境,将桑叶一直控制在特定湿度和低温下,以保持桑叶最佳的质量,减少腐烂变质,防止污染的物流供应体系就是桑叶冷链物流系统。整体来说,蚕桑新技术、新设备综合利用水平低,存在劳动强度大、效率低、用工难、生产周期特殊等问题,严重制约了蚕桑产业的现代化发展。冷链物流是蚕桑科学技术支撑中的重要组成部分,有利于缓解上述问题矛盾,形成产业规模效益,帮助蚕农节本增效,助推乡村振兴战略的落地实施。

1 冷链物流现状

近年来,我国冷库建设发展极其迅速。据2021版《全国冷链物流企业分布图》统计数据显示,2021年全国冷库总容量为5.22×107t,其中冷库百强企业总库容量为2.04×107t,约占全国总库容量的39%,同比下降4个百分点,行业整体集中度不高,龙头企业头部企业还在酝酸成长,发展黄金周期依然存在。我国冷库资源分布不均,差异主要体现在地区和产业上。国内冷库主要建在沿海地区,中部、西北部等地的冷库资源极度缺乏,总体呈现出"东多西少"的区域分布特点。从产业来看,冷链物流主要集中应用在蔬菜、水果、肉类、水产品等鲜活农产品方面的仓储保鲜,像蚕桑这样偏小众的产业应用相对较少。尽管发展势头迅猛,但人均冷库容量远低于国际水平,我国人均冷库容量只占美国的1/4,冷链物流建设仍有较大的成长潜力。

2 桑叶与冷链物流

若桑叶能实现低温预冷、转运、储藏、统一配送,在养蚕环境可控的情况下,就能有效改变养蚕的周期性,实现全年不间断养蚕,彻底改变现代养蚕模式。

在实际生产过程中,由于桑园与蚕房间隔一定距离,传统桑叶转运不仅耗费大量劳动力,还使桑叶的营养和水分快速流失,甚至产生凋萎叶和蒸热叶,大大降低桑叶利用率,造成浪费。低品质桑叶养蚕容易影响蚕的食桑量、体质,进而影响茧丝长、茧丝重等蚕茧质量指标。因此,对桑叶进行科学高效转运,是保障桑叶品质的重要途径之一,也是养蚕生产中必须重视的环节。在养蚕生产中,1d至少给桑3次,当前蚕农常规方法是一次性采摘够1~2d的用桑量,将桑叶堆放在储桑室随取随用。不同蚕期给桑量差别巨大,单张蚕种五龄期用桑量是小蚕期的几百倍,这使得桑园桑叶的生长与不同蚕期的用桑量无法同步,小蚕期桑园桑叶供过于求,大蚕期供不应求。

表1 不同蚕期桑叶需求量(10g蚁量)

当前1个现代化蚕房通常养蚕30张以上,蚕房对应的桑园往往按照5龄蚕最高的用桑量进行配置,这造成了前期桑园桑叶浪费,无法实现资源合理配置,严重影响蚕农的经济收益。随着技术的提升,蚕房环境控制方面水平得到显著提升,最前无法实现全年不间断养蚕最大的阻碍就是桑叶季节性供应不足,如果能通过冷链物流的手段将桑叶储存起来,就能真正实现一年四季均可养蚕,实现蚕桑产业经济效益最大化。随着城镇化和社会老龄化的发展,人力资源越来越稀缺,用工成本直线上升,蚕桑产业向现代化、集约化、工厂化发展已成为必然。然而养蚕过程中不同龄期对桑叶的需求与桑树桑叶的生长进程并不匹配,为提高桑叶利用率,冷链物流的应用将是未来发展的必然趋势。

2.1 桑叶预冷转运

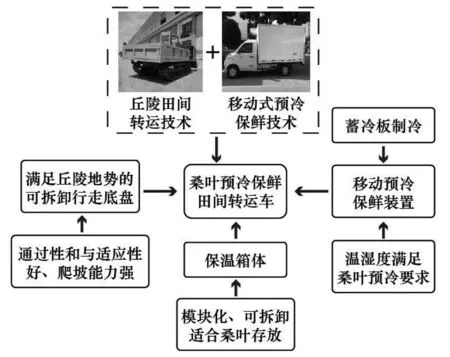

目前,桑叶预冷保鲜的田间转运设备还是一片空白,甚至相关的研究也十分罕见。若以移动式预冷保鲜技术和丘陵地区田间转运技术为基础,结合底盘可拆换、模块化设计,开展适应于桑园实际的桑叶预冷保鲜田间转运关键技术及设备研究,使其在转运时完成预冷保鲜,不仅节约了转运桑叶的人力成本、提高转运效率,还减少桑叶损耗,提升蚕茧品质,增加蚕农经济收益。桑叶移动预冷保鲜技术可采用蓄冷板移动式预冷,在预冷前,先用蓄冷制冷机组接通交流电源对蓄冷板中的蓄冷剂进行蓄冷,即冷却冻结;预冷时,利用蓄冷剂的融化吸热,对保温箱体内不断放冷。该方式实现了在有电源的地方将蓄冷板蓄冷,再将装置移动至无电源的户外对桑叶进行预冷,很好地解决了能源供应困难、蓄电池价格昂贵、制冷影响转运车动力提供等问题。通过查阅资料、现场调研、对比试验等方式总结出桑叶预冷保鲜温湿度参数,结合大多数桑园与蚕房储桑室的距离、蓄冷液性质等因素计算设备蓄冷量。预冷方式和蓄冷量的计算对桑叶移动预冷保鲜效果至关重要。大多数桑园位于丘陵地区,虽然现在越来越多的桑园进行了宜机化改造,但作业条件依然较为严峻,对田间转运车的稳定性和安全性要求较高,设备需具有一定爬坡能力。要对底盘进行可拆换设计,不仅方便在遇到故障时能快速及时的更换,不耽误桑叶转运,还能提高底盘的利用率,将其利用到桑园施肥、打药等其他作业场景,节约设备投入成本。

图1 桑叶预冷保鲜田间转运车结构示意图

经过预冷的桑叶可以迅速去除田间热,减缓失水率和呼吸作用,减少营养成分消耗,延长贮藏时间,推进蚕桑产业批量化、工厂化和现代化发展,助力乡村振兴,经济社会效益显著,意义重大。

2.2 桑叶低温储藏

当前普遍使用的桑叶储藏方法较为简单,最原始的方法是直接在薄膜上放桑叶,喷水后覆盖塑料薄膜或盖上湿布。这样的储桑成本低廉、方法简单方便,桑叶的营养和水分都会有一定程度的流失,保鲜时间短、效果差,一般不超过2d。在储桑室安装空调,通过空气冷却法实现低温储桑,并用塑料薄膜进行覆盖防止桑叶水分过多流失。如遇湿度过大,开启空调的低温除湿功能,减少储桑室内细菌等微生物的滋生。利用空调进行储存桑叶,能在一定程度上延长桑叶保鲜时间,但最多也不超过10d。气调贮藏是通过调节贮藏环境的气体组成来抑制果蔬的呼吸作用,从而推迟呼吸跃变的启动,最终抑制果蔬的成熟与衰老。不少研究证明,低温和气调贮藏保鲜与常温贮藏相比,前两者能够抑制果蔬中叶绿素、蛋白质、总糖等营养物质的降解,降低失重率、呼吸强度和腐烂率。事实上,现在对于蔬菜、水果等冷库和气调库此类设备已经发展的较为成熟,但专门针对桑叶储藏的研究十分有限。赵祖康等[2]将桑叶置于温度23℃、相对湿度95%的贮桑缸,研究发现,24h内桑叶蛋白质、脂肪、含糖量均不受贮藏影响,但在24~48h内含量降低。将桑条竖插于流动水中,可保持桑叶水分,延长贮桑时间至7d左右[3]。张虹粒[4]对比0℃和10℃低温储藏条件对桑叶蛋白质影响,结果表明,0℃对桑叶蛋白质平均含量影响小于10℃,认为0℃更有利于离体桑叶保鲜。王春霞等[5]研究发现低温条件下,0℃会造成桑叶冻伤,使桑叶失去使用价值,8℃贮藏20d桑叶出现霉变,4℃贮藏能够将桑叶贮藏期延长至40d,该研究认为4℃条件更适合贮藏饲料桑叶。目前由于养蚕成本控制、场地限制、桑叶贮藏设备不成熟等原因,现有的贮存方法较为原始,从储存效果、保鲜时间、储存规模来看均不能满足现代化、大规模、全年不间断的养蚕模式,因此该环节的相关基础研究和设备设施研发还有很大的发展空间。

现在常见的冷库根据其工况分别高温库(-2~16℃)和低温库(-25~-15℃),根据实际经验选择高温库储存桑叶。而气调库指采用人工调控气体成分和温、湿度的高温库,是当今较先进的农产品保鲜贮藏设施[6-8]。气调库通过对贮藏温度、湿度和二氧化碳、氧气、乙烯等条件的控制,抑制农产品呼吸作用,延长贮藏期和货架期。结合桑叶呼吸作用、桑叶水分、营养物质等变化情况,通过各项试验研究分析,探索出贮桑温度、湿度、气体成分等参数的最佳组合[9-10]。根据桑叶储存特点,建立专用高温冷藏库或气调保鲜库,配合相应的补湿设备,能很好的抑制桑叶呼吸作用,延缓新陈代谢,减少水分、蛋白质、碳水化合物等成分流失。利用储桑专用机械设备保障桑叶品质、延长桑叶储存期,有利于推进蚕桑产业批量化、工厂化和现代化发展,助力乡村振兴,显著提升蚕桑产业经济效益[11-12]。

2.3 桑叶冷链配送

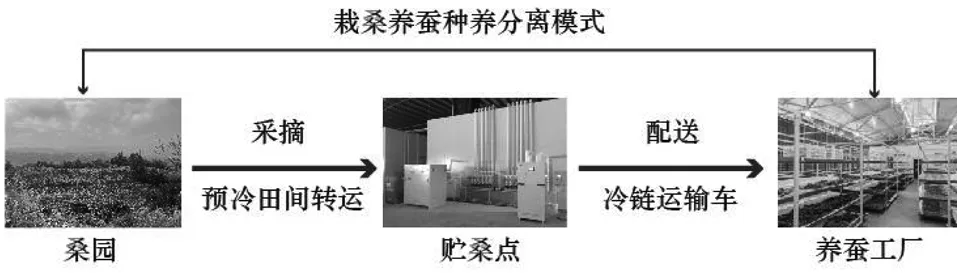

现有桑叶主要用于养蚕,通常情况下,蚕桑产业属于种养结合,蚕和桑并未分开,一般是同一个经营主体自给自足,桑园和养蚕房距离较近,冷链配送桑叶的需求并不强烈。但在工厂化养蚕和桑叶应用不断拓宽的大背景下,随着产业分工的不断细化,桑叶冷链配送必然会成为未来发展趋势。在当前养蚕实际中,蚕和桑的数量往往不能精准对应,常存在桑叶过多白白浪费或桑叶太少蚕儿无法饱食良桑的问题。随着未来养蚕机械化智能化设备的更新升级,蚕房环境控制技术的成熟,实现全年不间断工厂化大规模养蚕,对桑叶供应的质量和数量要求都相应提高,养蚕和桑叶供应必然将分离开来,走向更加专业化和精细化的发展之路。养蚕工厂负责养蚕,桑叶供应主体负责桑叶采摘、储存、配送,明确的分工有利于节约成本提高效率。桑叶的统一处理、冷链配送有利于桑蚕饲养的相关防病工作,将桑叶清洗消毒处理、低温储藏、冷链配送,能最大限度的防止桑叶腐坏变质或遭受外界二次污染,特别是对于家蚕良种繁育中防止微粒子孢子感染而患病的有效措施。桑叶需用含氯消毒液进行清洗消毒处理,因此相对于普通蔬菜和水果的冷链运输配送,冷链配送设备中与桑叶直接接触的表面要特别注意选用耐腐蚀性强的材质,例如塑料、不锈钢等。结合当前我国主要蚕区的地理位置和地势特点,运输调运主要以公路方式为主,采用低温保鲜车辆实现桑叶贮藏地到养蚕工厂的统一配送。

图2 桑叶冷链配送示意图

3 存在的问题和未来发展趋势

3.1 存在的问题

3.1.1 蚕桑产业中冷链装备力量薄弱,无好机可用,部分环境处于无机可用状态 究其原因,主要是现有养蚕模式和冷链设施装备研发生产间相互制约,未形成良性循环。蚕桑作为周期短、见效快的“小众产业”,深受群众青睐,是不少地方乡村振兴中重要的支柱产业。但研究学者和生产企业对其关注度不够,相关研究和设备研发制造支撑不够,导致目前蚕桑产业中冷链物流设备设施属于“无好机可用、甚至是无机可用”,这方面的短板限制了蚕桑产业向现代规模化方向的转型升级。反之,目前的尚未形成种养分离、工厂化、规模化养蚕模式,生产制造无法批量化,导致设备形成高成本、低收益的局面,使用冷链装备带来的经济效益优势尚未凸显,因此相关企业、设备研发者积极性不高。现有的小规模种养一体的养蚕模式也限制了冷链物流设施的发展与应用,最终养蚕模式与蚕桑产业冷链物流设施的发展形成相互制约。

3.1.2 冷链物流设备设施推广难 我国现有养蚕生产经营模式主要以小农分散型为主,由于农户文化水平较低、经济实力有限,对于预冷转运、低温贮藏、冷藏配送相关设备了解不够、购买力不足,对于新设备的启用态度较为谨慎保守,导致冷链物流设施在蚕桑产业中的推广难度大。

3.2 未来发展趋势

随着人口老龄化的日益严重,劳动力缺乏问题倒逼蚕桑产业发展模式和装备设施的转型升级,政府、企业、科研人员也将形成发展合力,精准聚焦产业关键核心技术攻关,共同推进冷链物流在蚕桑产业中的应用。跟随我国冷链物流行业发展脚步,将向着高效节能、精准环控、安全环保、快速组装、模块化、智能化、信息化、可视化等各方面发展。蚕桑产业中冷链技术愈加成熟,装备设施生产成本得到有效控制,产业中的应用场景更加丰富,不仅是桑叶,还会普及到蚕桑产业各个环节中。

4 总结

因为蚕桑产业体量较小,机械生产装备发展滞后,冷链设备设施的研发和应用更是缺乏,呼吁政府、企业、科研人员重视相关工艺、装备研究和实际应用,加紧研发适应于蚕桑产业发展的冷链装备,用冷链物流赋能传统的蚕桑产业,引领产业变革升级、重新洗牌。特别是对企业、行业从业者来说,这既是机遇也是挑战,若能在这发展关键时期把握先机,就能在后续市场中独占鳌头。