造化“㟖人”:壮族“岜㟖”文化初探

2023-03-08韦亮节

韦亮节

(广西民族大学 民族学与社会学学院,广西 南宁 530006)

一、壮族“岜㟖”文化的提出

壮族“那”文化是壮学研究历久弥新的课题。除了覃乃昌的《壮族稻作农业史》(广西民族出版社1997年版)、李富强的《“蛮荒”稻香——壮族农耕文化》(香港天马图书有限公司1998年版)等专著,中国知网(CNKI)截至2022年5月18日收录以“‘那’文化”为篇名的论文共50篇,包括期刊论文46篇、学位论文2篇、会议论文2篇。“那”即壮语naz,指水田。“那”文化的提出就是基于自然与人为相结合的景观——水田,并与壮族的稻作历史及其所延伸出的饮食、习俗、审美等文化整合起来。不可否认,“那”文化的研究解析了壮族文化特质甚至民族性。然而,壮族文化是丰富多样的,除了“那”文化,是否还能从壮乡景观中提炼出其他的文化概念?

广西的中山、低山、山丘、丘陵等地形占全区总面积的74.8%,可供耕作的平地仅占14.4%,且岩溶广布,峰丛中含有大小不一的洼地、谷地等。①廖正诚主编:《广西壮族自治区地理》,广西人民出版社1996年版,第61—66页。广西壮族人口占比最高的10个县域可谓石山林立,石山间的小地块星罗棋布(见表1)。

俗语“八山一水一分田”较好地概括了部分壮族民众生活在石山与石山间小地块上的事实,“开门见山”是壮族民众最直观的视角感受。壮语中,石山叫作bya,古壮字常记作“岜”;石山间的小地块或山村叫作rungh,古壮字常记作“㟖”①本文壮语均参考广西壮族自治区少数民族语言文字工作委员会编《壮汉词汇》,广西民族出版社2018年版;古壮字均参考广西壮族自治区少数民族古籍整理出版规划领导小组编《古壮字字典(初稿)》,广西民族出版社1989年版。。若进行景观比较,“八山”远远多于“一水”与“一分田”,这使得壮族人民除了平地耕作的“那”,还要直面更多的“岜”与“㟖”。故而,当学界不断地探讨壮族的“那”文化时,“岜㟖”(将表示石山与石山间小块地的总合)文化是否也应被观照?

徐松石从地名用字出发,指出“岜”也作“巴”,就是石山,并认为“钦县(今钦州市——引者注)有岜来,防城有那巴。四川古称巴蜀,湖北且有巴山,荆南志谓春秋时巴人伐楚遁归此地。粤人俗语尚称山冲为山岜”②徐松石:《粤江流域人民史》,《壮学从书》编委会编《徐松石民族学文集》上卷,广西师范大学出版社2005年版,第143—144页。。现今四川、重庆、湖北一带地域文化研究亦称“巴文化”③相关研究如宋治民《试论蜀文化和巴文化》,《考古学报》1999年第2期;段渝《先秦巴文化与巴楚文化的形成》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2004年第6期;周兴茂《巴人、巴国与巴文化》,《徐州师范大学学报(哲学社会科学版)》2007年第4期,等等。,但本文的“岜”专指壮族生活环境中的石山。覃德清曾提出“那弄文化区”的概念④弄,即rungh 的汉语音译,在壮族语境中与㟖、陇、垄、龙、垅、容、隆等通用,若非引原文,本文统一写作“㟖”。,意欲将“那”文化与未被明确的“㟖”文化以“文化区”来统论⑤覃德清:《壮族文化的传统与现代建构》,广西人民出版社2006年版,第9页。。“那”文化与“㟖”文化最显著的区别在于,前者主要从事水田稻作,后者则主要在旱地上进行农作。历史上,一些壮族人自称“布弄”(山㟖中的人),显然以石山居民自谓。相关调查发现⑥参见广西壮族自治区编辑组《广西壮族社会历史调查》(第七册),广西民族出版社1985 年版;张江华、张佩国《区域文化与地方社会》,学术出版社2011年版。,今广西平果、田东、天等3县(区、市)交界有一些壮族人就生活在石山洼地中,被周边族群称为“布陇”,“陇”即“㟖”,说明了“㟖”某种程度上构筑了壮族的族群本身。

基于此,本文提出“岜㟖”文化的概念。所谓“岜㟖”文化,即壮族依附石山及石山间小地块来生产、生活的文化。此外,本文在充分运用壮族民间各类资料的基础上,结合实际田野考察,力争勾勒“岜㟖”文化图景,叩问“岜㟖”与其他文化之间的联动,并探讨“岜㟖”文化的现代价值转化问题。

二、壮族“岜㟖”文化的重要表征

(一)地名:“岜㟖”文化的景观表征

壮族“岜㟖”文化的表征之一是壮语地名。作为地方文化符号的地名不但可以反映社会经济、历史文化、民族语言、居民来源,而且还能精准地描摹出特定区域内的自然环境、地形地貌。有学者将山体分为石质山体和土质山体,石质山体的壮语地名包括“达”(悬崖峭壁)、“甘”(岩洞)、“叫”(山坳或关口)⑦元立:《壮族地名述略》,《广西民族研究》1993年第3期。;有学者认为壮族先民以山川为地方命名,其中“岜”“㟖”“岽”“坳”“敢”等通用字属于“山”的范畴①韦达:《壮语地名的文化色彩——壮族语言文化系列研究之一》,《中南民族学院学报(人文社会科学版)》2001年第4期。;有学者认为“山类”包含bja/baq(石山)、rin(石头)、dat(悬崖、石壁)等②覃凤余、林亦:《壮语地名的语言和文化》,广西人民出版社2007年版,第12页。。本文所指的“岜㟖”类地名主要指与石山有关的壮语地名。因为喀斯特(即岩溶)地貌面积占广西总面积的29.9%,且主要分布于桂中、桂西北、桂西南和桂东北③广西壮族自治区地方志编纂委员会编:《广西通志·自然地理志》,广西人民出版社1994年版,第101页。,所以以位于桂中的壮族世居县——忻城县作为主要考察对象,发现“岜㟖”类地名在当地十分显著,体现了浓郁的“岜㟖”文化。

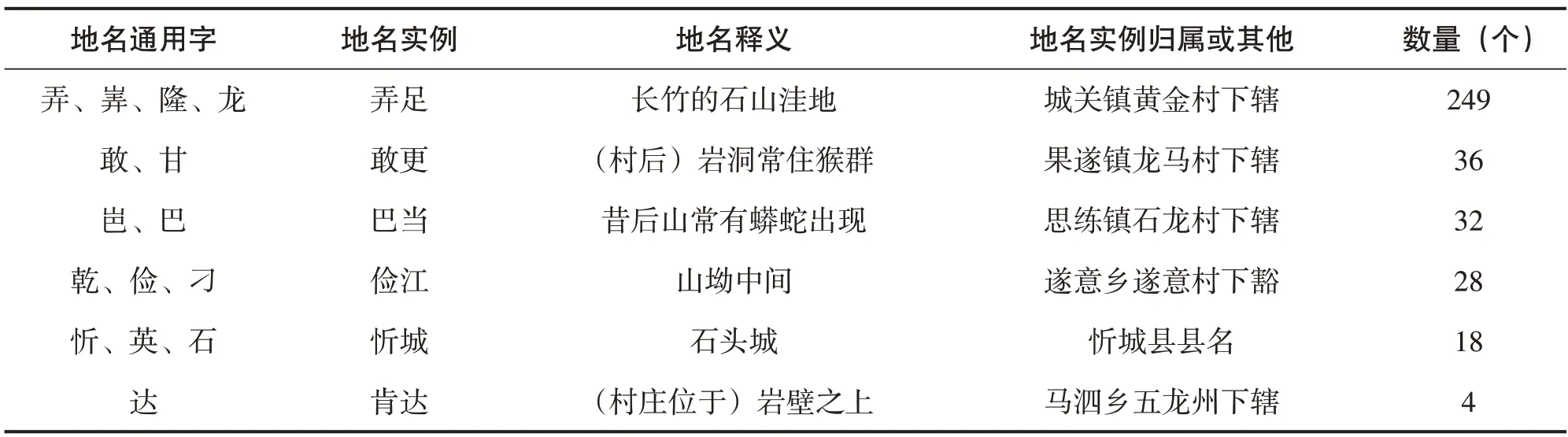

忻城的“岜㟖”类地名通用字主要有6 类:弄、㟖、隆、龙,均读rungh,表石山间的小地块、山村;敢、甘,均读gamj,表岩洞;岜、巴,均读bya,表石山;乾、俭、刁,读gemb(乾、俭)或deu(刁),表石山坳口或隘口;忻、英、石,读rin(忻、英)或sig(石),表“石头”;达,读dat,表石壁或悬崖(详见表2)。

表2 忻城县“岜㟖”类地名统计

“绝大多数的人,不论是在先进或传统的社会都生活在地方里,感知到他们的空间是以地方为基础的空间。”④〔美〕曼纽尔·卡斯特著,夏铸九等译:《网络社会的崛起》,社会科学文献出版社2001年版,第518页。壮族的“岜㟖”文化通过地名展现了其生活的景观。据笔者初步统计,“岜㟖”类地名(367个)占忻城县居民地地名总数(515个)的71.26%,充分表明了当地明显的山居特质与“岜㟖”景观。

(二)干栏:“岜㟖”文化的居住表征

干栏,普遍被认为是壮语gwnz ranz(房上)的音译,符合《旧唐书·南蛮传》“人楼居,梯而上”之谓。李锦芳通过语源考证认为,干栏是侗台语*Gr[]n“房子”一词的音译。⑤李锦芳:《“干栏”语源小考》,《广西民族研究》1999年第4期。这说明干栏是包括壮族在内南方民族的重要建筑形态。壮族干栏研究专家覃彩銮提到,当下桂林、梧州、柳州、河池、钦州、南宁、百色地区的一些山区仍保留着干栏建筑,其基本特点是在山坡上整平地为房基,立木为柱,柱间穿接横梁,铺板为楼,拼板为墙,分上下两层,上层住人,下养家畜。⑥覃彩銮:《广西居住文化》,广西人民出版社1996年版,第49页。虽然覃氏在《壮族干栏文化》中一度强调壮族干栏文化与“板”(村落)、“那”文化的紧密关系,但他也指出“板”有高山、坡地、平峒3种类型⑦覃彩銮:《壮族干栏文化》,广西民族出版社1998年版,第56页。,前两种类型基本源于“岜㟖”的生态环境之中。覃氏还认为,干栏是因地制宜的建筑,“由于山多平地少,人们十分珍惜赖以生存的可耕田地,在选择村落或房屋……不惜花费巨大人力在山坡上开辟出一块块长形的房基平台”⑧覃彩銮:《居住的文化时空:广西民族建筑文化解读》,广西人民出版社2018年版,第29页。。这些论述都间接说明了干栏是“岜㟖”文化的重要代表。

首先,干栏的选址与取材均离不开“岜㟖”。就地势而言,干栏建筑一般多建于地势不平坦的坡地上(开阔的平地上多为泥土或砖瓦屋),且现今干栏在壮族人民居住的石山地区保存得较为完好,说明了干栏选址的“岜㟖”属性。同时,在生产条件相对落后的传统时代,干栏在建造过程中一般会就地取材,木桩、横梁、木板等显然产于“岜㟖”上的森林。此外,较原始的干栏以芒草之类为墙或为顶,这些芒草也多产自“岜㟖”之中。其次,干栏的离地而居反映了“岜㟖”的居住现实。干栏在《博物志》《魏书·僚传》《新唐书·南蛮传》等汉籍中均有记载,其历史甚为悠久。学界普遍认为干栏最先源于巢居,壮族先民们“利用生长着的呈长方形四根树干,砍去树头做柱,在其上搭盖巢房”①赵复兴:《中国少数民族的巢居及其文化遗存》,《黑龙江民族丛刊》1997年第3期。。显然,以天然的树根为柱在现实中可遇而不可求,于是先民们开始自己整平地基,立木为桩。从巢居到干栏,反映了壮族先民居住在“岜㟖”的事实。“岜㟖”中怪石横出,想要一大块平坦的土地较为困难,而且广西雨水较多,地面较为潮湿,加上“岜㟖”间毒虫猛兽较多,唯有离地而居方能安全。再次,干栏上层住人、下层养畜的结构反映了基于“岜㟖”的家庭养殖状况。《岭外代答·巢居》载:“深广之民,结栅以居上施茅屋,下豢牛豕……盖地多虎狼,不如是则人畜皆不得安,无乃上古巢居之意欤?”②[宋]周去非著,杨武泉校注:《岭外代答校注》,中华书局1999年版,第155页。显然,“下豢牛豕”是患“地多虎狼”,而虎狼多出没于“岜㟖”之间。通过干栏,也反映了居住在“岜㟖”中的壮族人以家庭为单位的养殖场景。乃至当下,壮族地区的牧场依然以山林㟖场为主,是以熟语“caenh cwz hwnj bya”(赶牛上山)依然被人们所使用。

(三)崇山拜石:“岜㟖”文化的民间信仰表征

民间信仰是人们基于朴素思想而构筑精神家园的重要向度,是民族、民俗、地域等文化的重要载体,也是民族学、民俗学等人文学科重点探讨的对象。传统意义上,崇拜石山与石头是“岜㟖”文化最典型的表征。韦熙强、覃彩銮认为,山神是五大村寨保护神之一,并指出:“壮族对于山的崇拜,同样源于其先民的自然崇拜。”③韦熙强、覃彩銮:《壮族民居文化中的宗教信仰》,《广西民族研究》2001年第2期。这里的“山”特指生活在“岜㟖”之间的人们所直面的石山。笔者实地调查忻城发现,该县诸多壮族村落都依山而建,因为高大巍峨的石山给人以安全感,同时在猛兽与匪寇出没的旧社会,依山建村有利于人们修筑护村的工事(靠山面可以减少工程量)。是以传统上人们往往会敬畏村后的石山,将它视为“后龙山”(即风水山)。因为敬畏,传统上传统壮族村寨的“后龙山”往往有诸多禁忌:一是禁止在山上砍伐树木;二是禁止在山上安葬死者;三是禁止于山上行淫——在传统意义上,人们普遍认为行淫会触怒山神,从而不再佑护村人,同样也认为山神会对行淫者不利。

除了石山,传统上以“岜㟖”为生境的壮族人民还崇拜石头。如田林县利周瑶族乡老山村凡屯(利州峒上游最大的壮族村落),就在一块天然石头上挂一块红布,并贴上红纸,右江区大楞乡大楞村大屯岑王庙内更以人形的溶石作为岑大将军的化身。再如在忻城壮族民间,村寨中的土地神叫“doengh lungz”(字面译为“垌龙”)。人们直接以一块石头,或找来一块石板并刻上“土地神之位”或“本村土地之位”来表示土地神。而关于社神,壮族村落或由古树,或由石头,或由石头与古树一起担当,故壮族俗语有言:“An rin guh six.(立个石头当社神。)”其中一层意思是说,什么石头都可以当作社神。④蒙元耀:《壮语熟语》,民族出版社2006年版,第9页。这显示了石头在壮族民众看来具有的普遍的神圣性。此外,在桂中、桂西北各县域,传统壮族民间赎魂仪式中的“搭桥”也多用石板当桥;又如,若壮族孩童在户外跌倒,大人则捡地上的小石子回家,放在枕头底下,以表示将丢掉的灵魂捡回来。

因为崇拜,个别“岜”或“㟖”在壮族的地方文化叙事中也有所体现。例如,忻城县果遂镇花红村下辖的花红屯建于1279年,传说一只凤凰飞到此地,被天兵射死,血染红村后山,是以得名“岜/巴红”,即红色的石山,后改名花红。①忻城县人民政府编:《广西壮族自治区忻城县地名志》,内部资料,1987年,第85页。此外,有些“岜”“㟖”地名还因某些历史事件而获得特定传播圈内的历史记忆,从而被人们所崇拜。例如,忻城县加猛村下辖的刁桑屯,“刁”即山坳,“桑”即高,故而“刁桑”指高的山坳。当地人之所以崇拜刁桑,还与历史上的一次小战役有关:

1948年11月30日中国人民解放军粤桂边纵队独立五团配合地方武工队利用山区地形的优势,在此伏击国民党广西省保安五团的一个加强连,击毙连长及士兵13人,伤23人,俘4人,缴获一批武器。这一战斗,(我军)粉碎了国民党对游击区的“围剿”计划,壮了人民的志气,灭了国民党的威风。时人有诗云:“刁桑一战壮军威,保五伤亡唱挽归;从此山村无敌扰,群情欢笑鸟惊飞。”②张声震主编:《广西壮语地名选集》,广西民族出版社1988年版,第133页。

三、壮族“岜㟖”与其他文化的联动

(一)“岜㟖”文化与“那”文化互补相通

在壮族散居的岩溶地区,石山及石间的小地块(即“岜㟖”)较为常见,但石山或土石山间也不乏一些较开阔的平地。这些可用以种植水稻的平地就是“那”(水田)文化的所在,故而“岜㟖”文化与“那”文化并不是截然地一分为二,而是呈互嵌互补关系。就耕作文化而言,一些围着“那”而聚居的村落也并不完全以种植水稻为生,他们往往也以石山或土石山为依托,在各种无人居住的石山间开垦以种植玉米、花生、黄豆、烟叶、木薯、红薯等旱地作物,他们的牧场也多设在这些石山之上。同样,居住在“岜㟖”中的壮族人虽然以旱地、畜牧业为主,但也会充分利用一切可利用的平整土地种植水稻。除了个别地区的梯田,“岜㟖”环境中最常见的就是望天田,即积蓄自然降雨而种植稻米的田。一般而言,望天田所种出的稻米被称为旱稻(壮语称“haeux reih”)。此外,“岜㟖”壮族人也会通过租赁平地上的“那”来种植,以获取粮食。

在经济文化上,由于“岜㟖”文化与“那”文化所产出的商品不同,经由固定圈层内(一般以一个乡镇为范畴)的圩场(壮语称“haw”)进行交换,实现了二者的互补。一般而言,生活在“岜㟖”之间的壮族人主要购买稻米、蔬菜等,且出售玉米、花生、水果、草药、猪、羊与旱地养殖的家禽之类。相比之下,依“那”而居的壮族人则多出售稻米(包括带壳的稻谷或加工过的白米)、鸭、鹅、鱼、时蔬之类,同时购入水果、草药、肉类。除了直接的钱货交易,通常也由圩场上的中间商介入交易。通过这些生活必需品的产与销,可确保基于“岜㟖”及“那”的壮族人之间形成一个相对完整的自循环系统。

除了个别受他族语言影响的村落之外,住在“岜㟖”之中与“那”边的壮族群众在语言上基本相通,彼此均可正常交流。这使得二者在文化心理上基本一致,最显著的体现是各类传统节日大同小异。如每年四月初八的“牛魂节”,依靠“那”而居的壮族人一般为水牛过节,喂水牛吃糯米饭、投食新鲜青草。而依靠“岜㟖”而住的壮族人则多为黄牛过节,因为其村落周边多缺水,所以一般养黄牛来耕作。又如每年七月中元节,壮族传统信仰认为鸭子会驮着祖先到人间享受供品,又由鸭子驮着返回彼岸世界,故而“一般人家仅十四日杀鸭,富裕的人家则天天杀鸭”③徐杰舜、徐桂兰:《中国奇风异俗》,广西人民出版社1989年版,第324页。。七月十四日杀鸭过节对于住在“那”边村落的壮族较为典型。“岜㟖”之间的壮族人限于生活中缺水,一般不养鸭子,除了购买鸭子,他们还会用鸡等家禽来替代。可以说,“岜㟖”壮族对传统文化的传承并没有中断,而是以一种“变身”的方式再现。

(二)“岜㟖”文化与“欢”文化关系密切

“欢”,即壮语“fwen”的音译,指山歌,“欢”文化即壮族特有的歌谣文化。虽然“欢”并没有严格的地理属性,无论在平地还是在“岜㟖”中,有壮族的地方皆有歌声,但是一种文化的产生定然与地理环境有关,因为“文化在人与自然的关系中扮演着一定的角色”④〔英〕米尔顿著,袁同凯、周建新译:《环境决定论与文化理论:对环境话语中的人类学角色的探讨》,民族出版社2007年版,第10页。。放眼中国,千沟万壑的黄土高原让人们唱起了嘹亮的信天游,千里冰封的东北大炕使人们唱起了轻松幽默的二人转,石山林立的“岜㟖”无疑使壮族民众唱起嘹亮悦耳的“欢”。关于“欢”文化的起源,学界主要持有“偶婚说”“娱神说”两类。①参见潘其旭《壮族“歌圩”的起源及其发展问题的探讨》,《民族研究》1981年第1期;农学冠《壮族歌圩的源流》,《广西民族学院学报(社会科学版)》1981 年第2 期;周作秋《论壮族歌圩》,《广西师范大学学报(哲学社会科学版)》1985 年第4 期;王芳《壮族民间歌谣与歌圩的起源与发展现状》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2006 年第12期。这些关于“欢”的起源研究是极具意义的,但人们较少观照到“欢”文化形成的生态环境。

实际上,“赶歌圩”,壮语叫“ok gamj”,即“出岩洞”的意思,说明了远古时代的壮族人长期依洞而居。《隋书·南蛮传》曰:“南蛮杂类,与华人错居……俱无君长,随山洞而居,古先所谓百越是也。”②[唐]魏征:《隋书》卷八二,中华书局1973年版,第1831页。穴居间接说明了壮族至少在隋朝时是非常依赖“岜㟖”的,故而“欢”文化离不开“岜㟖”的自然生态环境。从穴居到依木而居、村落聚居,部分壮族人来到相对平坦的地方,而部分则依然生活在“岜㟖”之中。壮族人继承了“欢”文化,自然也与其所居住的“岜㟖”有关。在“岜㟖”重重阻隔的自然环境下,稍微远一些的村寨之间并不能以“说”的形式较好地传递信息,所以壮族先民有可能在“偶婚”过程中使用“欢”。通过“欢”悠扬绵长的曲调、婉转合辙的歌词,男女青年才能更好地传情达意。

另外,壮族“欢”的诸多种类中,有一种叫“fwen laengz ga”,一般译作“勒脚歌”。勒脚歌的演唱格式和押韵格式别具一格,其中每一“脚”共12句,句序为:句1,句2;句3,句4;句5,句6;句1,句2;句7,句8;句3,句4。勒脚歌一般除了像汉语古诗一样押尾韵,还押“腰—脚”韵,以其五言半“脚”(4句歌词)为例,见如下图式(黑体符号为用韵之处):

根据蒙光朝《论壮族勒脚歌》(《民族艺术》1989年第3期)相关论述整理所得。

艺术总是源于生活,这种循环反复的演唱方式与“岜㟖”中曲折的羊肠小道如出一辙。“岜㟖”中“十八弯”的盘山小路较为常见,从山顶到山脚,往往需要在“之”字形路上转向多次才能到达,故而壮族人自然而然地会将道路的反复与曲折体现在勒脚歌的句式中。至于“腰—脚”押韵,或与生活在“岜㟖”间的壮族人在山脚或在山腰制造干栏而居的习俗有关,虽然位置不同,但这些干栏所构成的都是常见的壮族村落。两句换一韵或与壮族直面的每一座石山之异、景观的多变有关,这种变化使得人们在“欢”的音律审美上避免了一调到底的枯燥。

此外,“欢”中还有一种抒情悲歌,包括媳妇悲歌、弃妇悲歌、寡妇悲歌、苦工悲歌、老来难悲歌等。覃德清认为壮族悲歌的社会成因“除了自然条件恶劣、生产力低下造成社会落后,阻碍人的自由解放”④覃德清:《壮族抒情悲歌群的构成及其价值》,《民族文学研究》1993年第4期。,“岜㟖”对视野的阻隔、可耕作资料的欠缺、交通的不便、生活的艰苦等现实无疑使得壮族在“欢”中或多或少地显露出悲情意识。

(三)“岜㟖”文化与其他民族文化相互融合

“岜㟖”文化不仅与壮族内部的其他文化存在密切关系,而且与汉、苗、瑶等民族文化相互融合。民谚“汉族占街头,瑶族占山头,壮族占水头”对广西的民族分布作了非常粗糙的勾勒,实际上散居在“岜㟖”中的壮族与历代迁入的民族往往互嵌式杂居,彼此守望,故而在“岜㟖”中生活的壮族与其他民族文化相互影响。

语言是文化的载体,也是文化的重要组成部分。共同生活在“岜㟖”间的壮族与高山汉(即后来迁入高寒石山地区的汉族族群)往往会听懂或使用对方的语言,是以造就了彼此语言文化的互通并用。单就“山”义词而言,壮语中除了“bya”(即石山)之外,还有表示抽象义的“san”,如“江山”(gyang san)、“还山”(van san)、“坟山”(faenz san)等——显然这是对汉语“山”音的直接借用。借用之后,这些“山”义词在壮族文化中呈现出别样内涵,如“花山”“还山”分别表示姻缘与人的死亡,这与传统上壮族的“姆六甲—花婆”崇拜有关。①在《送红花白花》的壮族民间故事中,姆六甲掌管花山,在山上栽培许多花,故又称她为花婆、花王圣母等。花山上有红花白花,花婆给人家送红花则生女孩,送白花则生男孩。且花婆将一株红花一株白花栽在一起,人间男子和女子便结成夫妇,故言男女姻缘一般会说“在花山注定”;而人死之后,就魂回花山,是以叫“还山”。参见张声震主编,农冠品编注《壮族神话集成》,广西民族出版社2007年版,第21页。“坟山”在壮族民间一般指传宗接代,延续香火,也指祖宗安葬坟地的风水好,从而引申为祖宗保佑。在传统意义上,壮族民间往往将躲过灾害或获得成功的功劳归为自己的祖神,所以常言说“Vansan ndei lai”,字面意是“坟山真好”,实则表示“祖宗保佑”。此外,共同的“岜㟖”生活使得瑶族、仫佬族等群众也部分或全部使用壮语或汉语。

除了语言,“岜㟖”环境还使得壮族与其他民族在信仰文化方面相融合。百色市田林县的浪平高山汉有时会请壮族麽公(男性神职人员)来做法事,壮族人家往往也会信奉作为汉传佛教的观音菩萨、如来佛等。黄家信考察田林县潞城瑶族乡的瑶怒屯时发现,该自然村的木柄瑶村民所祭祀的岑大将军实为周边壮族的神,通过移植而变成了瑶族神,从而构成了一定区域范围内跨民族的信仰交流与统一。②黄家信:《信仰移植:以木柄瑶岑大将军庙为例》,《广西民族研究》2011年第4期。马志伟主要考察了田林县浪平乡平山村,认为该村木柄瑶不但信仰社王,还信仰始母娘、盘古王、莫一大王、甘王、妈祖和韦陀菩萨等,是木柄瑶与汉、壮等民族文化互动中信仰移植的结果。③马志伟:《移植与共生——广西平山木柄瑶的社王信仰》,《贵州民族研究》2017第3期。可以说,相对封闭的“岜㟖”环境在物理和文化上构筑了一个相对稳定的信仰文化圈层。在这个圈层内,各民族的信仰相互影响。在实用主义作用下,各民族之间的信仰可以通过移植而得以共生。

四、“岜㟖”文化的现代价值转化

(一)调动“岜㟖”生态文化,守护“绿水青山”

生活在“岜㟖”间的壮族民众敬畏自然,除了禁砍禁伐、崇拜石山,从“岜㟖”间一些地名的使用可见一斑,如“㟖洪,Runghhung。在(忻城县)宁江乡(现划归城关镇)驻地南,系㟖洪村公所(现改为村民委)驻地。清乾隆四十七年(1782)建村。‘㟖’意为石山间平地;‘洪’是壮语hung的谐音,指水枫木树。因村建于山弄之中,且村东有一片古老水枫木林,故名”④张声震:《广西壮语地名选集》,广西民族出版社1998年版,第122页。。通过该地名可知,壮族人认为自己并没有凌驾于自然之上,而是与自然中的其他物种和谐共居,故而以“岜㟖”间比人类还早出现的植物为地名,表明壮族“岜㟖”生态文化中存在着“天人合一”的朴素观念。在这种生态观支配下,可调动人们普遍敬畏自然(如古木怪石)的心理,延续封山育林的政策,是以在能源使用上积极配合建造沼气池,弃用“老虎灶”等。同时,广西石漠化面积已达4.7万平方千米,包括左、右江,红水河,柳江和漓江流域,最集中的连片地区就岩溶、峰丛、洼地地区(“岜㟖”地区——引者注),且仍在以每年3%~6%的速度递增。⑤李玉田:《岩溶地区石漠化治理研究》,广西师范大学出版社2004年版,第7页。面对石漠化,可调动村民对石山的敬畏心理,从而更好地结合相关部门共同治理。此外,壮族的“岜㟖”生态文化必然衍生出其独特的民族科学,具体说是民族生态知识,即“随适应过程进化的、祖祖辈辈经由文化传承传递下来的有关生物体(包括人类)彼此之间和与它们的环境之间关系的知识、信仰和实践的集合体”⑥Berkes&Fikert,Traditional Ecological Knowledge and Resource Management,Oxford:Taylor&Francis Group,1999,p.8.。如生活在“岜㟖”中的壮族人一般会在村寨或自家的土地上种植树木,且不会砍伐幼龄树木。人们传统上与毒蛇猛兽相处时,往往信守彼此不相侵犯的原则,故而确保了动物的多样性。这些民族生态知识实际上充实了壮族地区“两山”理论的实际内涵。

(二)挖掘“岜㟖”特色文化,助力乡村振兴

就整个壮族地区乡村而言,“岜㟖”地区无疑是脱贫攻坚、促进乡村振兴的最后一块短板。如广西忻城县不但是典型的“岜㟖”县,而且还是广西20 个“国家乡村振兴重点帮扶县”之一,只有充分挖掘“岜㟖”的具体特色文化,才能使生于斯、长于斯的各族人民共享新时代共同富裕的成果。首先,充分利用当地独特的“岜㟖”奇观,发展旅游业,使“绿水青山”变成“金山银山”。在忻城县城附近有西山、独正山、石牛山、黄竹岩、翠屏山等,该县东部的思练镇有“思练八景”(包括梅山烟雨、天马腾空、练江夜月、双拱摇波、农亭遗爱、玉女捧盘、文藻浮波、玉屏耸翠)等,这些景观不但奇特,拥有极高的观赏价值,而且被历代文人写进诗文,故而可将文化与旅游结合起来,促进当地的旅游发展。其次,某种程度上,“岜㟖”的重重包围环境使得忻城成为土司制度持续时间最长的地方之一,土司文化氛围较为浓郁。忻城有壮族地区保存最完好的土司建筑群之一——莫氏土司衙署①忻城莫氏土司衙署分别于1963年、1996年被确定为自治区级文物保护单位、全国重点文物保护单位。。在开发土司建筑旅游时,可通过对土司及周边的相关文化产品加以宣传,如当地中秋用糯米粉制作的“小马仔”祭月等,可较好地整合零散的土司文化,将历史文化资源转变为实际的经济效益。再次,充分利用折城的民俗文化资源。该县基于“岜㟖”的壮族民俗有赶歌圩、各类美食(如煎酿豆腐、米糕、汤圆、甜米酿、米肠、米饼、粉饺、糖年糕、煎年糕、糯米馍、五色糯米饭、粽子、豆腐粥等)、节日习俗、壮锦技艺等。这些物质或非物质文化可结合自然景观、土司文化,通过文旅推广,或借用网络平台促进外销等手段,可加速当地的脱贫致富,助力乡村振兴。

(三)坚守“岜㟖”文化风情,弘扬壮族传统文化

在全球化、信息化的当下,“同质化”几乎成了不可避免的文化发展趋势。壮族在各历史时期不断与时俱进、吸纳其他优秀文化为己用,然而坚守文化的多样化、地方化、民族化,才能使文化“各美其美,美美与共”。在不排斥外来优秀文化的同时,坚守“岜㟖”文化独特风情可弘扬壮族传统文化。单就饮食文化而言,基于“岜㟖”的饮食就展现了壮族别样风情。如忻城县依靠“岜㟖”种植了大量的糯玉米,当地“忻玉”牌糯玉米曾获“广西农业精品成就展”“广西十大养生产品”“广西放心粮油”等殊荣,“大石山”牌糯玉米在广西名特优产品交易会上斩获金奖、银奖等荣誉,“忻玉”“大石山”品牌还分别于2014年、2016年被评为“广西著名商标”。2019年10月8日,国家知识产权局发布的《关于批准对连江海带等5个产品实施地理标志产品保护的公告》中就包括了忻城糯玉米。当地圩场上常见的玉米粥摊亦是一道独特的文化风情:除了煮好的糯玉米,粥摊上还免费提供产自当地的各种配菜,如炒花生、炒黄豆、烤青椒、煮花生、藕片、芥菜、酸萝卜、酸木瓜、酸菜、酸豆角、酸笋、泡姜、泡椒等。此外,壮族的“岜㟖”间竹子种类众多,长年长笋,是以壮族有腌制酸笋之俗,如清朝《白山司志》载:“四五月采苦笋,去壳置瓦坛中,以清水浸之,久之味变酸,其气臭甚,过者掩鼻,土人以为香。以小鱼煮之,为食中美品。其笋浸之数年者,治热病如神,土人尤为珍惜。”②[清]王言纪:《白山司志》,广西省存远堂道光十年(1830年)版蒋如松镌字本。现今,这些酸笋(作为配料)借助“网红”美食——柳州螺蛳粉而远销全国乃至全世界,使不同地区、种族的人都能品尝壮族独特的饮食。总之,坚守“岜㟖”的饮食、服装、审美、习俗等方面文化,才能传承壮族优秀的传统文化,丰富中华民族文化内涵。

(四)发扬“岜㟖”的包容精神,铸牢中华民族共同体意识

作为空间实体与文化载体,“岜㟖”不仅承载了壮族自身的文化,还以极大的包容接纳了其他民族文化,使各民族文化得以相互融合,从而铸牢了中华民族共同体意识。一方面,“岜㟖”的包容精神使各民族在文化上彼此认同。生活在“岜㟖”中的壮族人民以极大的热情来学习其他文化,在丰富自己民族文化的同时,也增进各民族文化的交融。笔者2020年暑期在忻城县城关镇猫洞村猫洞屯(一个四面环山的山村)调查时发现,该壮族村民间藏有大量用古壮字(一种仿制汉字而造的民族文字)抄写的汉族故事歌,有如《山伯英台唱》《董永行孝歌》《唱唐皇》等。这些汉族故事得以被壮族人吸收,与汉族文化在“岜㟖”间对壮族的影响不无关系。另一方面,发扬“岜㟖”的包容精神使各民族身份互换或友好交流。王晖对“岜㟖”地形地貌中的桂西盘古瑶村展开调查,发现田林县利周瑶族乡凡昌村委会的村民盘福礼(原名岑建康)原为壮族,入赘瑶村后改同妻(盘秀英,瑶族)姓并加入妻族;赵春会(原名陈长纯)原为汉族,入赘瑶村后亦改同妻(赵艳梅,瑶族)姓并加入妻族。此外,在《关于严格执行变更民族成分有关规定的通知》的允许下,出于政治、经济、文化和其他方面优惠的考量,利周瑶族张长弄屯的岑建龙、韦少发、陆美清等7户人家均由壮族改为瑶族。①王晖:《长弄:正在形成的盘古瑶村落》,广西民族大学出版社2017年版,第86—99页。此外,“岜㟖”的共同生境使各民族频繁交往,除了通过婚姻改变民族成分,更常见的民族交流是壮族和其他民族在“岜㟖”生境中发展各种友谊。传统上,壮族与其他民族往往通过“打老同”来增进交流。“打同年,亦曰过同年,侗、僮(壮)、苗之男女皆喜就其同庚者,男与男,女与女,相契结,故称结老庚。皆密逾亲谊,互相走往。此俗今仍部分流行”②广西壮族自治区地方志编纂委员会:《广西通志·民俗志》,广西人民出版社1992年版,第193页。。黄凌智在调查凌云县玉洪瑶族乡的那洪屯时发现,当地各民族之间有诸多通过“打老同”而形成的拟亲属关系。在这些“老同”关系中,汉族37人,壮族6人,瑶族8人。③黄凌智:《岛中岛:高山汉族群岛中的“壮族岛”》,广西民族大学2022年硕士学位论文,第14—20页。概而言之,“岜㟖”包容的环境为各民族的交往交流交融提供了可能,从而铸牢了中华民族共同体意识。

五、结语

“岜㟖”文化的提出基于大多数壮族民众生活在石山、山间小块平地的现实。和“那”文化专注于壮族的稻作文化不同,“岜㟖”文化的表征更加复杂。含“岜”“㟖”“忻”“乾”“敢”等用字的壮语地名充分展现“岜㟖”的景观文化,即壮族民众将石山与石山间小块平地相交杂的景观凝聚提炼为自我生境的文化符号。干栏建筑则是壮族民众在“岜㟖”间居住的文化典型,展现了其因地制宜的生存智慧与实用主义精神。因为依附“岜㟖”,壮族民间还有崇拜山石的信仰文化,使得某些奇山异石或地方景观被赋予了文化内涵。同时,“岜㟖”文化还与其他文化联动,其与“那”文化互补相通,将一定区域内的经济文化有效整合起来;其与“欢”文化关系密切,山歌的产生、歌圩的形成、勒脚歌的演唱格式、山歌的悲情意识等都与“岜㟖”相依存;其与其他民族文化相辅相成,在语言和宗教信仰等方面相连互通。实际上,“岜㟖”文化可以进行现代价值转换。在“两山”理论指导下,可充分调动壮族“岜㟖”敬畏自然的生态文化,守护壮族地区的“绿水青山”。在乡村振兴战略指导下,挖掘“岜㟖”特色文化,与各地实际相结合,可促进地方的共同富裕。在全球化语境下,坚守“岜㟖”文化风情,某种程度上可弘扬壮族传统文化。在民族团结的思想指导下,发扬“岜㟖”的包容精神可铸牢中华民族共同体意识。