永不落幕的旷世奇才

——从杭州西湖之滨赵之谦墓址谈起

2023-03-08金日明

□ 金日明

在杭州西湖以西,有一座杨公堤,是与白堤、苏堤齐名的西湖三堤之一,为明弘治年间杭州知府杨孟瑛主持开挖而成,故名杨公堤。堤上有六桥,自北向南名为环璧、流金、卧龙、隐秀、景行、浚源。过了隐秀桥迎面便是丁家山,右转约300米处,就能见一块红底白字的“赵之谦墓址”指示牌。在指示牌左侧不足百米处,在一座青石砌的方形台基上竖立着一块一米多高的石碑,碑上刻有沙孟海书写的五个苍劲有力的大字“赵之谦墓址”。碑的背面镌刻杭州市园林文物局落款的碑文。碑文充分肯定了赵之谦书、画、篆刻、诗文的成就和作用及他的“居官清廉”。杨公堤上每天游人南来北往,车辆川流不息。但是,当今许多人对赵之谦这个名字还是比较陌生的。

赵之谦,初字益甫,号冷君;后改字撝叔,号悲庵、梅庵、无闷等,是清代著名书画家、篆刻家,与吴昌硕、厉良玉并称“新浙派”的三位代表人物,与任伯年、吴昌硕并称“清末三大画家”。沙孟海先生说,绝顶聪明的赵之谦,学问诗文不可一世,书、画、篆刻皆第一流。1829年7月9日(农历)赵之谦出生于浙江绍兴开元寺东首大坊口赵家。据赵氏家史记载,其祖上本为宋宗室族裔,徙居绍兴后累世以经商为业。童年时代,赵之谦在经济殷实而又富于藏书的家庭中获得了良好的教养。他自幼习古诗文,遍览群籍之余又习弈、鼓琴,喜好绘画。他20岁中秀才,31岁中举,之后十年间,赴京城参加过四次会试皆未中,44岁时任《江西通志》总编,后任鄱阳、奉新、南城知县,1884年10月1日(农历)卒于任上,时年56岁。

赵之谦今浙江绍兴人,一生在杭州没有固定居所,为什么他葬在了杭州?因为赵家祖上的墓地一直都在杭州。但是,墓地其实并不是现在位置。据赵之谦曾孙女说,原本赵家的墓地,应该在丁家山更南面,现在盖叫天墓那一带。

1885年,赵之谦在江西官职上去世后的第二年,友人醵资把先生的灵柩运回杭州安葬。但临葬时,发现墓地有白蚁。赵之谦在杭州的故友邵芝岩得知此事后,把为自己准备的墓地,送给了他一生敬仰的赵先生。邵芝岩同治元年(1862)起,在杭城闹市区三元坊(现中山路)上,开了一家邵芝岩笔庄。赵之谦后半生最喜用由邵芝岩制作的文房四宝,他说因为“所作合其用笔,彰其风采”。即便赵之谦后来官拜江西,也还时常托人在杭州代购邵芝岩的纸墨笔砚。邵家以前买的墓地位置,就是现在的丁家山麓一带,背山面水。当年,邵芝岩就把自家的墓地腾给了赵家后人,以安葬赵之谦。

丁家山是杭州灵隐山南高峰的支脉,海拔42米,上有冈阜,俯瞰全湖,水天一碧,环境优美。从苏堤的望湖桥上西望,丁家山岚翠可挹,与西泠印社所处的孤山遥相呼应。丁家山的东南面是“刘庄”,山上有清康熙时代的“蕉石山房”,1917年被康有为购得后重新营造,属“康庄”所有,后又归并“刘庄”,曾是毛泽东主席来杭州时的读书处。

十九世纪初叶,曾经强盛的清王朝政治腐败,国防空虚,劳动人民生活困苦,社会矛盾日益尖锐。晚清艺术史上的一代大师、诗书画印兼擅的赵之谦便生活在这样一个风雨飘零的时代。他历经道光、咸丰、同治、光绪四朝,在内忧外患中度过了颠沛流离的一生。他才华横溢,奋发求进,在艺术上收获了丰硕的果实,给予后世以极大的影响。赵之谦在艺术上的卓越成就,使得他在中国美术史上占有重要的篇章。

赵之谦自幼天资过人,家道中落后无力购置典籍,只能来往于书肆,靠向他人借阅获得知识。17岁,他拜山阴沈复粲(1779-1850)为师,始习金石之学。沈复粲,字霞西,斋名鸣野山房,一生未仕,嗜金石,聚书万卷,致力于经史百家。沈氏精于金石之学,把赵之谦引上了研究金石的道路。且又好辑古书,赵之谦后来搜访辑刻古书的癖好,也是受了他的影响。

赵之谦第一次客居杭州,大概是咸丰元年(1851)22岁时来杭州参加乡试。乡试未果后在杭州进入缪梓(江苏溧阳人)幕府,开始了他游艺游幕的生涯。在赵之谦的学术生涯中,居缪府时期是个较为重要的阶段,他后来曾谈及缪梓对他的教诲:“……二十岁又弃之,为考证之学,学于溧阳师,师教学不薄辞章,不右宋,不左汉,主于有用。师以余为可用,日令读律例,视簿书,访求遗闻故事,考载记,按图籍,识古法以准今时,征成败利钝之故,观斟酌变通之几。”由此可见,缪梓为赵之谦习经世资政之术以及治学为文拓开了一条道路。

在此期间,赵之谦随缪梓转徙于宁波、杭州、衢州等地。公牍之余,他与友人切磋学问、探讨金石,有机会观赏到各地私家所藏碑帖书画与古印,眼界得以拓开。他与其后在书法上受到很大影响的胡澍成为同门知己,即在缪幕时期。当时较重要的金石书画之友还有丁文蔚、何澂等。

咸丰十年(1860),赵之谦为避战乱离开杭州,次年赵之谦先是南下东瓯,复又航海入闽,其间以军功保举未成。同治元年(1862)四月,赵之谦在福州获知故居已为焦土,妻子病殁,次女、三女亦夭折,他痛不欲生,更号“悲庵”,并在“悲庵”印作上刻下了“家破人亡,更号作此”的边款。

同治元年(1862),赵之谦入都赴考,居留京师时期,他结识了不少金石文字之交,尤与魏稼孙、胡澍、沈均初等挚友相晤为乐,考订碑版,商略金石,赏奇析疑,晨夕无间。赵之谦也以学博识精闻名都中。同治三年(1864),赵之谦因周星誉引荐得识潘祖荫,二人共研金石,往还频密。赵之谦心系仕进,收藏宏富的潘祖荫对他学问、艺事的长进也多有助力。

同治四年(1865),赵之谦又参加了礼部举行的科举考试,再次落第后,参加了六年一次的举人大挑,被挑取为授国史馆誊录,自此奔走南北,以书画之技筹资捐官。同治十一年(1872),赵之谦以国史馆誊录议叙知县分发江西,候任期间奉时任巡抚刘坤一委派,参与修纂光绪《江西通志》,并总司编辑之责。光绪三年(1877)起,赵之谦先后实授靖安、鄱阳、奉新、南城知县,他为官干练,仁爱治民,颇有德政,显示出早年幕府生涯的实务功底,也实现了作为儒士的经世理想。但晚清下层政治生态之恶劣,令赵之谦身心俱疲,其后又遭遇了继配陈氏夫人病逝的打击。光绪十年(1884)赵之谦终因操劳过甚以致旧疾复发,卒于南城任所。赵之谦逝后,因身后萧条,其遗柩由浙、赣故旧醵资运回,归葬于杭州丁家山墓地。通志局同仁程秉钊为其撰《墓表铭》,学者叶昌炽作《益甫事实》。

赵之谦从青年时代起,就刻苦致力于经学、文字训诂和金石考据之学,取得了相当的成就。尤精书画、篆刻。赵之谦善于向前人和同时代各派名家学习,又不囿前人,勇于创新。在绘画上,他是“海上画派”的先驱人物,其以书、印入画所开创的“金石画风”,对近代写意花卉的发展产生了巨大影响;在书法上,他是清代碑学理论的最有力实践者,其魏碑体书风的形成,使得碑派技法体系进一步趋向完善,从而成为有清一代第一位在正、行、篆、隶诸体上真正全面学碑的典范;在篆刻上,他在前人的基础上广为取法,融会贯通,以“印外求印”的手段创造性地继承了邓石如以来“印从书出”的创作模式,开辟了一个前所未有的新境界。赵之谦的篆刻成就巨大,对后世影响深远。近代的吴昌硕、齐白石等都从他处受惠良多。并且,他的艺术还远播东瀛,对日本的美术也产生了不小的影响。

在书法上,赵之谦上溯秦汉,下开风气,擅写各种书体,能将篆、隶、行融会贯通,尤精于“篆、隶、八分及北魏书”,意境独到。

赵之谦学习书法很早,《府君行略》说他“自幼即能书画篆刻”,“天禀瑰异,颖悟倍常童。甫二岁,即能把笔作字。”他并非书香门第出身,祖上经商,但绍兴乃文化古镇,正是江南一带人文荟萃之地,能书擅画者极众,乡贤如徐渭、陈洪绶等俱在史上享大名。从小生活在这样的环境中,也不可能不受到熏陶。赵之谦在《章安杂说》中记道:“余在二十岁前,学《家庙碑》,日写五百字。”可见其于颜体,用功极勤。后来受到包世臣书法理论的影响而专意碑学,于北魏、六朝造像上下了很深的功夫。尤其在他赴京之后,与同样癖嗜金石的沈均初、胡甘伯、魏稼孙等相聚,其时他正着手重编《补寰宇访碑录》,大量搜罗古刻,得到了最为心仪的《郑文公碑》。三十五岁前后年余时间,每日流连往返于琉璃厂,奇赏疑析,晨夕无间。在北碑的影响下,其书由平画宽结的颜字,变革为斜画紧结的北魏书体,结字紧密,峻拔洒脱,竭力追求姿态活泼和气势飞动,并逐步运用到篆、隶各书体领域。郑道昭的诸刻石,使其领悟到了“卷锋”的行笔方法。张宛邻(名琦,1764——1833)书法,又开阔了赵之谦的眼界,使其知道真、隶的书法互用。而邓石如的书法,使其悟出了行笔的顿挫韵律。

有学者认为,赵之谦的书风演变大致可分三个阶段:一、自青年习书始至同治三年(1864),二、自同治四年(1865)至同治十一年(1872),三、自同治十二年(1873)至光绪十年(1884)。目前看到赵之谦较早的书迹,如杭州博物馆藏的《卧龙山补松歌》,出入唐人端楷,初露颜字痕迹。而咸丰十年(1860)到同治元年(1862),则颜字味道越来越重,可以看到何绍基的影子。尽管他在同治九年(1870)给魏锡曾的信中说:“何子贞先生来杭州,见过数次。老辈风流,事事皆道地,真不可及。弟不与之论书,故彼此极相得。若一谈此事,必致大争而后已,甚无趣矣。”这段话似乎流露出与何绍基意见相左的味道,实际上包含两层意思:一是同治九年(1870)时,他的书法已由“颜底”转到“魏面”了,且正在苦苦求变途中;二是何绍基运笔有特殊的手段,用“回腕法”,追求提按的起伏,所谓“虚灵”。而赵之谦追求的是以笔画平实为主,与何氏大相径庭。虽源出一宗,而支流各异,一以篆书用笔为入,一以隶书用笔为出。

赵之谦于篆书,总的说是以他评定为“国朝第一”的邓石如为基础。吴让之也学邓石如,然而赵之谦与吴让之的最大区别,便是不墨守成规,师法邓石如而不死守邓法,化为己用。他评邓石如,天分四,人力六;而包世臣天三人七;吴让之天一人九;自己则是天七人三。凭天分则在诸人之上。因此,从心底里,他也不服邓石如,以为经过努力,除却“起讫不干净”五字病,则有邓、包诸君不能到者。赵之谦三十四岁临《峄山碑》册及前后篆书作品,结构在邓石如、胡澍之间,笔力尚乏沉雄。但随着眼界的开阔,他的取法又扩展到其他金石文字,并以此充实他篆书的体势,加上北魏书上的进境,使他的结篆方圆合度,质朴遒丽中见浑厚之致。中年为鹤年临李阳冰《城隍庙碑》等篆书,将结构美化到了极致,在邓石如、吴让之、胡澍之外,别出新意。

赵之谦于隶书虽然也曾取法邓石如,但于汉隶涉猎甚广,且越出了其魏碑体楷书笔意的笼罩,意趣独到。早期隶书撇捺比较夸张,晚年则沉稳朴荗,形成自己风貌。今天,我们可以从其传世作品中知晓其所学。他先后临书有:《石门颂》《樊敏碑》《三公山神碑》《刘熊碑》《封龙山碑》《武荣碑》《魏元平碑》《成阳灵台碑》等等。从三十五岁至五十岁以后,作品中皆有临汉碑者。三十五岁进京后,广搜碑版。曾为沈均初藏《刘熊碑》作详细考证,以天一阁宋拓本及翁方纲摹刻江秋史巴予籍双钩本为底本,逐一校勘,并作释文题记。又别出双钩之法,大量钩摹汉碑刻石。其中有《二金蝶堂双钩汉碑十种》,皆稀见刻石残字。45岁为李文田补摹《西岳华山庙碑》残本96字,即因“旧双钩本”,可知其早年亦曾钩过《西岳华山庙碑》。他在三十五岁时刻《会稽赵氏双钩本印记》,作铭云:“不能响莪能双钩,但愿文字为我留,千载后人来相求。”可知,赵之谦于隶书,用功亦勤。

[清]赵之谦 揅经室诗 纸本释文:漫将杭颍说西湖,万柳堂西又一图。天下西湖三十一,此应三十二西湖。 焦家楼已老雕菰,本是王方平有媭。东畔我为大雷岸,西邻尔是小西湖。 雷塘今岁得年丰,寂者先居己四冬。颇为八儿家计慰,销寒食米可冬舂。万柳故依(依),江湖草舍低。四桥烟雨里,双浆夕阳西。揅经室诗。雨庵仁兄大人属书。弟赵之谦。钤印:赵之谦印(白) 赵孺卿(白)

赵之谦于行书与何绍基有同出一辙者,温文尔雅,雄浑而洒脱。35岁时,在四月为厚夫作行书七言联:“参从梦觉痴心好;历尽艰难乐境多。”还依然颜面,而在一个月之后为子莼作行书八言联:“春云乍阴,窗外疑夕;午睡未足,枕中游仙。”则开始疏远“颜风”了,在10月作篆书四言联为魏稼孙补款时,则字形由长方变方扁,虽然点划还未完全脱离“颜风”,而已由量变开始质变。36岁之后此种颜体行书便再不复作。37岁前后以北碑法试作行书,多牵强之处,转折不自然,笔力亦靡弱。众所周知,赵之谦北魏风行书是其独创,前无古人。邓石如开北魏书风气,而其行草则不作中锋行笔,而用卷锋,裹笔而行。包世臣亦然,字形则未脱唐人风范。唯有赵之谦,始将北魏书笔法直接运用到行书之中。通过日常书写的大量实践很好地解决了卷锋加侧锋转换为中锋的连贯问题。40岁前后的款书已经自然老到而全然无生硬之处,虽笔力还不够浑厚,而行笔已无不畅。从某种意义上讲,其行书作品的完全成熟要晚于正书、篆书以及隶书,是最后才得以羽化成形的。赵之谦曾自称:“行书亦未学过,仅能稿书而已”。其实赵之谦晚年作品中行书占八九成,是其作品之重心。只是世间以北魏正书论赵之谦,而忽略其它书体,以至于视北魏风行书为“赵之谦北魏书”,而不予以区别。

在赵之谦未赴江西前的这六七年间,可谓其一生中书法创作的鼎盛期。由于要捐官,以及维持生计等原因,所以必须大量地鬻卖书画,这在客观上给他提供了更多的创作实践机会。在这个阶段,赵之谦的正、行、篆、隶诸体相继成熟,完全形成了风格独特的个人面目。不过所可惜的,是赵之谦平生少作草书,从中年草书《为犍汀草书集圣教序联》来看,浑厚质朴中见飘逸,亦全出自北魏笔法。

在绘画上,赵之谦是当时复古临摹之风笼罩的画坛中,继“扬州八怪”之后的,勇于革新的闯将。他注重以书入画,以花卉见长,兼及山水人物。知前人到处,到前人未到处。

清代早期花鸟画,以恽南田为代表,研求没骨法,上追北宋徐崇嗣画风,设色典雅明丽,开时代新风。一时形成“南田派”。“扬州八怪”出,一洗南田派末流纤弱风气,以写意法作画,气势恢宏。他们学习徐青藤、陈白阳以及八大山人,以书入画,追求书写效果,重其神而轻其形,一时间在民间广为流行。赵之谦长于分析综合,他把恽南田的没骨画法与“扬州八怪”的写意画法相结合。特别是汲取李复堂(鱓)小写意的手法,以“南田”设色出之。将清代两大花鸟画流派合而为一,创造出新的风格。由于他书法功力深厚,线条把握精到,以这种富有金石气的笔法勾勒,粗放厚重而妙趣横生。运用各体字体题款,长于诗文韵语,这也是他高出其他清末画家,成为绘画巨匠的一个重要因素。他是诗书画印有机结合的典范。

综观赵的传世画作,最令人赞叹的就是他的绘画题材,画前人所未画。33岁时为避战乱而客居温州一带,在那里见到了新奇的花卉和海产品,他将所见一一写入画中,从而大大开拓了绘画的题材。他的《异鱼图》《瓯中物产卷》《瓯中草木图四屏》等等,成了中国绘画史上不朽的杰作。

由于他高超的艺术成就,以上海为中心的艺术家们,特别是吴昌硕等新一代受赵之谦影响,逐渐形成了崭新的流派——海派绘画。潘天寿在《中国绘画史》中这样写道:“会稽撝叔赵之谦,以金石书画之趣作花卉,宏肆古丽,开前海派之先河。”事实上,赵之谦的影响不只限于海上,齐白石、陈师曾等北派巨匠们也一样受过他的影响。

赵之谦的脾性是喜为“新奇”之事物的,以这样的性格来从事艺术创作,自然会在审美上带来一定程度的影响,所以,他的诗、书、画、印都能迥异于时人,而有独特之创新表现。

在《府君行略》中,有关于赵氏绘画之记述:“……画则兼习南北二派,继而苦心精思,恍然悟书画合一之旨,在于笔与墨化,能用笔而不为笔用。……书法既进,更以篆与八分之意作画,神明于前人所立之规矩,而画之技又精。”

这段话,道出了赵之谦绘画成功的关捩。虽然他曾“博观唐宋元明人真迹”,取法范围也很广,宋、元、明、清无所不学,但在根本上对他画风的成熟起决定性作用的,是悟到了“书画合一之旨”。不仅仅是“悟到”,而且“身体力行之”,以书印入画,是赵之谦绘画成功的重要因素。

在篆刻方面,赵之谦跳出浙派不忘其长,进入皖派不为所囿,熔铸浙皖两派,印外求印,成就卓绝。

目前,我们能见到的赵之谦印作不到四百方,但他已站到了清代篆刻的巅峰。其中诸多的经典作品,影响着后来的吴昌硕、黄牧甫、任颐、赵叔孺、易大厂,直至这一百多年的整个篆刻史。

现代意义上的篆刻艺术始于明,盛于清中期,以丁敬、邓石如为代表,开派立宗,形成两大体系:浙派和皖派。浙派有西泠八家,赵之谦初学篆刻之时,赵次闲、钱松还在世,皖派则有吴让之。赵之谦家在绍兴,离杭州不远,从浙派入手,应该是很自然的事。叶一苇先生在《为六百年来橅印家立一门户》中,将赵之谦的篆刻创作分成三个阶段:一是29岁以前为第一时期,这是一个学习、探索的时期;二是30岁到39岁为第二时期,这是一个创新到成熟的时期;三是40岁到56岁为第三时期,这是一个停歇的时期。赵之谦在咸丰七年(29岁)时,基本完成了由“浙”入“邓”的转变;咸丰八年(30岁)后,开始出现“印外求印”的篆刻作品;同治六年(39岁)后,篆刻作品便锐减,而44岁赴江西后“誓不奏刀”,绝少刻印。

赵之谦在34岁与魏稼孙在福州相遇之前,一直有仿浙派的作品。这期间的作品,大约有近百方传世。现在能见到最早的有年款的作品是24岁的两方:《躬耻》《理得心安》。此时印风明显是浙派,此后有邓石如的皖派风格的作品出现。26岁前后刻的《陶山避客》,款称:“学完白山人作。此种在近日已如绝响。俗目既托为文何派,刻印家又狃于时习,不知几理,可慨也。”同期所刻的《蕺子》也是仿邓石如,而另一方《付以豫茂臣氏之印信》则称“略有秋景陁意”。约同年刻的《以豫白笺》和27岁刻的《郭承勋印》又明显是汉印风。由此可见,这一时期的作品是介于浙派、皖派、汉印之间。然而,他不满足于浙派、皖派和汉印,而是在寻求浙、皖两派合处的同时,上溯秦汉,进而将触角伸向汉碑汉镜等等。其取法之广,是前无古人的。

辛酉冬,避乱温州的赵之谦应在福建为官的老友傅节子的邀请,航海到了福州。次年三月,魏稼孙来访,二人一见如故,结为金石交。二人的结交,对于赵之谦篆刻艺术来说,具有极为深刻的意义。

魏稼孙虽不刻印,却对印学有精解,且好集印谱。赵之谦印名在外,魏早为之心仪。相见之初,互赠诗稿,赵为作书画。之后,一起探讨印论,魏请赵为其刻印。赵之谦精于篆刻,而不好刻印,“以少有合故”(《何传洙印》款)。即便遇到魏稼孙这样的知音,也不轻易奏刀。魏稼孙深知其为人,故以激将法迫使其刻印。首先,魏提出为赵集印谱,索赵的旧作,所集不过几十方,不足以成谱。而且面对旧作,赵之谦自己也不能满意。为此,赵之谦开始了批量性的刻印,为自己,为魏稼孙,也为傅节子等好友们刻。其次,二人探讨印论时,魏稼孙或有意将赵与丁敬、黄易等前辈高手相比,以为赵不及丁、黄,这样激起了赵要与古人争雄的创作心理。赵在为魏刻《魏锡曾》《稼孙》对印时,刻款道:“稼孙目予印为在丁、黄之下,此或在丁之下、黄之上。”又在《赵之谦印》刻款云:“龙泓无此安详,完白无此精悍”。又在另一方《赵之谦印》刻款云:“完白山人刻小印,亦不如是之工”。更在《松江树镛考藏印记》刻款云:“取法在秦诏汉灯之间,为六百年来橅印家立一门户。”俯瞰千古的赵之谦本来就不服输,创作欲被激发,则一发而不收。他在致友人函中说:“弟在三十前后,自觉书画篆刻尚无是处。壬戌以后一心开辟道路,打开新局。”这种创新欲望,应该说与魏稼孙的促使不无关系,而为赵编印谱是个关键性契机。

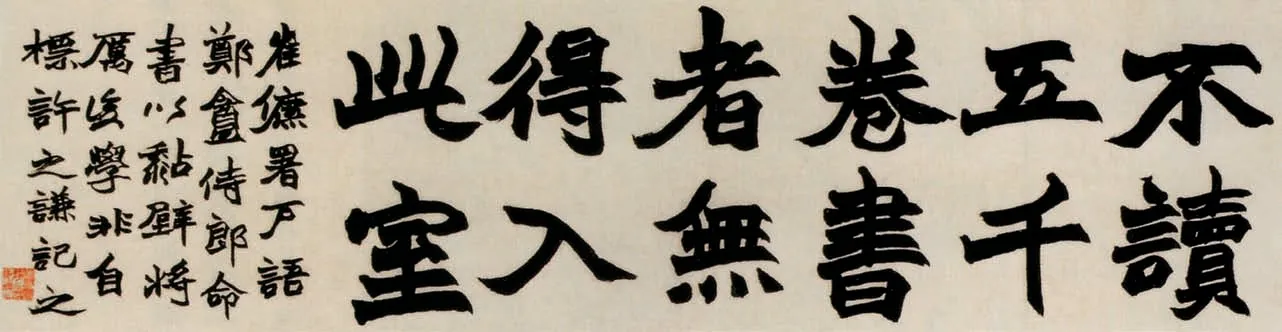

[清]赵之谦 不读五千卷书者无得入此室 纸本释文:不读五千卷书者无得入此室。崔儦署户语。郑庵侍郎命书以黏壁,将厉后学,非自标许。之谦记之。

魏稼孙为赵集《二金蝶堂印谱》是壬戌夏开始的。赵之谦大量创作也是从这时开始的。约半年而成初稿。次年的秋冬魏至京小住,新增部分作品,而后随刻随寄,直到甲子年,才完成印谱。在壬戌、癸亥、甲子(34至36岁)三年中,赵为魏稼孙刻二十多方,为同年同事老友胡澍刻近二十方,为金石家好友沈均初刻三十余方。加上自用印及为其他好友的所刻之印,三年刻印二百余方,占赵之谦一生刻印的一半多。大批量的精心创作,直接的原因应该是为了补充《二金蝶堂印谱》,另外一个原因,是篆刻前辈吴让之的存在和刺激。这期间的二百方作品已看不到浙派风格了,而且形式多样,变化丰富,某些印章反差极大。印风虽然未能统一,却能反映出赵之谦一心想要开辟道路的追求。

韩天衡先生在《不可无一,不可有二》中有一段非常精辟的话:“(赵)治印首先不把配篆文字依附于陈旧面熟的字书,而是面对现实,敏锐地驾驭晚清出土文物益夥的条件,……以前代印家未能一见的多姿多式字体,作前代印家不可思议的变幻无常章。……他的篆刻艺术立异标新,出人意表,生面别开。在历代印人中,赵之谦是风格众多的作家,众多的风格,正是赵之谦的风格。”

37岁之后直至44岁的八年间虽然也为自己刻了若干好印,有38岁刻的《为五斗米折腰》,约41岁刻的《安定佛再世坠落娑婆世界凡夫》,43岁刻的《汉学居》,44岁刻的《金石录十卷人家》等等,这是他印风逐步走向成熟的时期,可惜,八年间所刻也不到七十方。

自称“汉后隋前有此人”欲“为六百年来橅印家立一门户”的赵之谦虽然很自负,但相对而言,他的志向更在于“经世之学”。对于篆刻的态度,胡澍说他是“薄彼小技,聊资托兴,随作随弃,常无稿木。”魏锡曾则说他是“不欲以印传”。他在为魏氏所刻的《印奴》印款中也说,“稼孙为我集印,稼孙属我刻印,皆印奴而已。”

[清]赵之谦 临元人画 绢本水墨款识:临元人画,为鹤年仁四兄大人属。之谦。钤印:赵之谦印(白)

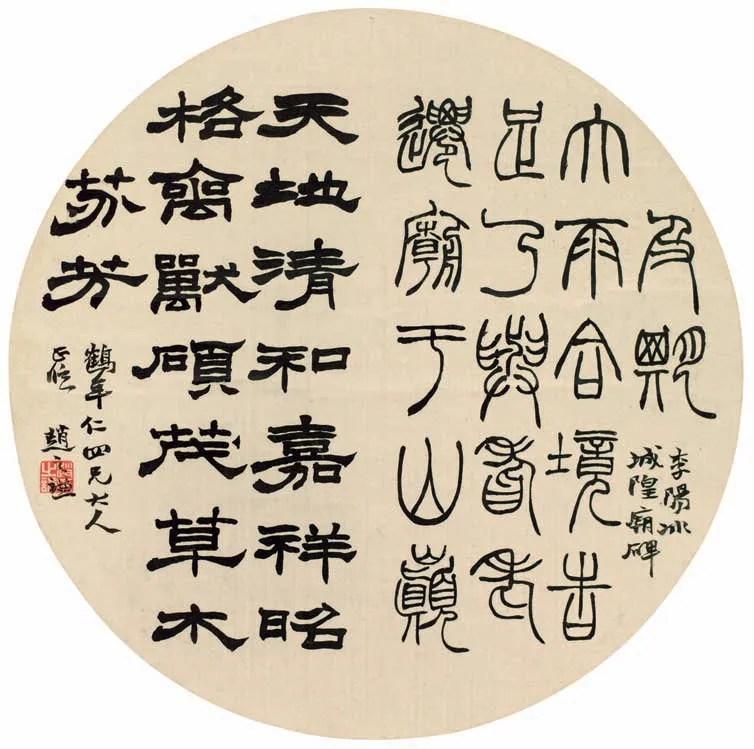

[清]赵之谦 节临《城隍庙碑》《桐柏庙碑》 绢本释文:及期大雨,合境告足。乃与耆老迁庙于山巅。李阳冰《城隍庙碑》。 天地清和,嘉祥昭格。禽兽硕茂,草木芬芳。鹤年仁四兄大人正临。赵之谦。钤印:赵之谦印(白)

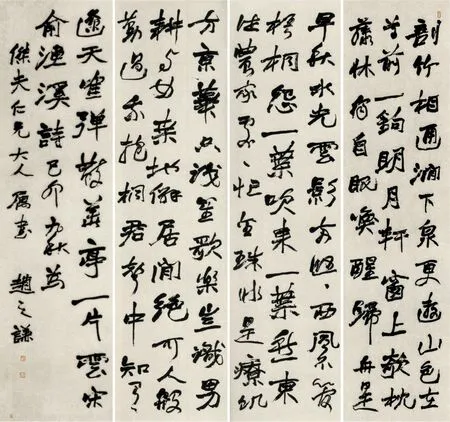

[清]赵之谦 录俞桂《渔溪诗》 纸本 1879年释文:剖竹相通涧下泉,更邀山色在尊前。一钩明月轩窗上,欹枕藤床独自眠。 唤醒归舟是早秋,水光云影两悠悠。西风不管梧桐怨,一叶吹来一叶愁。 东作农家处处忙,金珠非是疗饥方。京华只识笙歌乐,岂识男耕与女桑。 地僻居闲绝可人,殷勤过我抱桐君。声中知有辽天鹤,弹散华亭一片云。宋俞(桂)《渔溪诗》。己卯九秋,为杰夫仁兄大人属书。赵之谦。钤印:赵之谦(白)

在十年赶考,四次礼部会试均告失败之后,44岁的赵之谦心灰意冷,转求实务。为官是他的理想,他决心要去做一位受百姓爱戴的好官。为此,他放弃了自己经营多年的爱好——篆刻。在壬申春(44岁)为潘祖荫刻《金石录十卷人家》,又为胡澍刻下《人书俱老》之后,南下赴任,从此就“誓不操刀”。五十四岁为潘祖荫刻《赐兰堂》刻款中称:“不刻印已十年,目昏手硬。”这是赵之谦赴江西之后唯一所刻的印章,也是目前我们所知的,其一生中最后一方章。

他曾在杭州(42岁)以字画为生,晚年也有过应酬,但却从未以篆刻鬻食,这表明了他对篆刻艺术爱好的纯粹。我们不能不为他惋惜,毕竟他是在盛年息刀的,这是赵之谦的一件憾事,也是篆刻史上的一件憾事。

赵之谦不但书、画、印皆擅长,诗文也很好。潘祖荫在《悲庵居士诗剩》跋中曰:

大集捧读三日,自口至心,唯有佩服而已,觉二百年来无此手也。《石门》数诗,尤有功世道。《再去温州》诗,人事世情都道尽矣。荫交撝叔近十年,未见其与近之诗人唱和也。今见其所为诗,则非今之所谓诗人也。“矜此七品官,远过万里程”,读此二语,能无三叹!

潘氏对赵诗的评价颇高,“觉二百年来无此手也”,而非“今之所谓诗人”所能相埒。

道光二十七年(1847)所作的《读史杂感六首》(剩二),是诗集中所录的最早诗作:

天帝自不醉,神州乃畀秦。一火毒天下,烧绝万古尘。大道去倏忽,世界还生醇。可怜三神山,有药无长生。朝阬硎谷儒,暮陨沙邱君。黔首愚不尽,功反视罪均。坐令五千年,不见名世人。(其一)嗜暑如嗜食,曰暴竞兴之。杯羹何必分,甘受群儿欺。唯学万人敌,遂当不利时。战亡天有罪,而悟胡倒持。负义帝可惜,负美人可悲。父老终见怜,面目犹可为。眼有死范增,重瞳真不奇。(其二)

此诗本有六首,但原稿无存,剩下的二首还是友人魏稼孙从他人扇头抄来的。在诗中,赵之谦以沉雄豪宕之笔调,分别议论了秦始皇与楚霸王项羽。此时赵氏虽年仅19,但能看出他在读史过程中对历史人物的功与过已有颇为深刻的认识。

作为擅长绘事的赵之谦来说,题画诗必然是其诗作中不可或缺的一部分。在他的题画诗中,又以咏梅诗作居多,且最出色,也最能借以抒发情怀,如《画梅作直干题一绝》:

树不横斜即奇怪,花非富贵总寒酸。一腔墨汁千人笑,倒遍天涯黑可观。

有一次,在由闽返温的途中,赵之谦见到一位畲族美貌女子,“昨日肩舆度大岭,道旁有女颜如华。槃弧所戴首饰古,乱头粗服不蔽遮。天然秀色夺朱粉,齐姜宋子毋矜夸。”但可惜“造化降才不择地,非值真识空嗟呀”,如此的“天然秀色”,却因系山居畲族女,而只能过着“拾柴烧火安本分,……穴居野处非人家”的生活。赵氏为之感慨道,“荒山落莫终老北,我方与尔忧无涯”。在他对这位最终摆脱不了终老荒山命运的畲族女,寄予同情的同时,也容易让人联想起赵之谦自己才华空负的境况是与其何等的相似。

同治十一年(1872)冬,赵之谦开始主修《江西通志》,前后7年,成稿计185卷。上海图书馆藏有一册《赵撝叔赣省通志遗稿》稿本,约有14000来字。扉页有赵之谦自题:“我尽我心录,同治十二年二月,通志局。”“我尽我心”四字,可谓真实写照。此志在江西省通志编纂史上占有重要位置,“(光绪)《江西通志》中的凡例,选举表、经政略、前事略,皆出其手。他在修志实践中总结出录宦绩的四难之论,对后世修志者有一定影响”。

赵之谦研究领域专家戴家妙先生认为,赵之谦不仅是一位杰出的具有全面修养且有开创之功的书画家、篆刻家,同时还是一位学者,一生致力著述,于经学、史学、辞章、金石学等方面皆有成就,可惜成稿者仅居其半。据《府君行略》所述:“著《国朝汉学师承续记》未成,其成者《六朝别字记》一卷、《悲庵居士诗剩》一卷,为府君自定之本。《悲庵居士文存》一卷,《四书文》一卷,不孝寿佺所辑。《补寰宇访碑录》四卷,同治初刻于京师,寻以所采未备弃之。校刻之本,则有新化邹氏汉勋《敩艺斋遗书》如干卷,德清戴氏望《谪麐堂集》如干卷,《仰视千七百二十九鹤斋丛书》如干卷,内《勇卢闲诘》《英吉利广东入城始末》《张忠烈公年谱》三种,则府君所自撰也。又《江西通志》《凡例》《选举表》《经政》《前事》二略,全出府君之手。自馀著述,或遭兵燹,或散播迁,其所获存者止于此,不能尽府君学问十分之一,呜呼!痛哉!”

另外未成稿的著述,后人只能从他给友人的信中获得消息,如在《章安杂说》里提道:“余尝有续《经世文编》之志,频年奔走未暇作,姑录其目以备择。”在致江湜信中写道:“撰《补访碑录》《铜佛记》皆垂成,明秋当有刷本。”现《铜佛记》稿本下落不明,恐已佚。在致魏锡曾信中说:“弟从前作《见意书》及《称举通释》两种,近竟不能再作,深悔当时虚心……《金石萃编刊误》,弟从前曾有十馀纸稿本。然作之非易,必得全有王氏所录之本乃可。”《称举通释》残本现藏上海图书馆,而《见意书》与《金石萃编刊误》二稿未见矣。在致孙憙信中称:“拙著《说柁》,山东友人有愿任刻资者,奈无暇写出,将来或寄印本奉览也。”在致潘祖荫信中云:“将来当尽心撰《藏书记》也。”《说柁》《藏书记》稿本,皆未得见。

同时,赵之谦一生不离刻书事,于文献整理与传承有卓越贡献。其中对赵之谦刻书有过帮助的人有孙古徐、潘祖荫、王晋玉、胡澍、戴望、沈容之、胡培系、张鸣珂、龙皞臣、鲍康、唐仁寿、许增、谭献等。上述人中除孙、张外,余皆见诸信中,如他在胡培系的信中提到“瓒公缘事撤任,子高之事此时更无须说矣。弟所得邹氏书中有论宫室制度者二卷,大足为尊著之助,此时未能钞寄。”即《仰视千七百二十九鹤斋丛书序》中所言:“岁在辛未,溧阳王瓒公已补官上虞,寄书申约,乞岁损百金为刻书费,瓒公许我。明年壬申,得见新化邹氏《读书偶识》,欲持属瓒公。书未发,瓒公又缘事解职。时余亦以县令试仕江西,始遇攸龙皞臣,为刻邹氏书。”“龙皞臣”即致胡培系第四封信中提到“其人学问颇好,亦不附侯伯之说”者,被赵之谦视为同道中人。

赵之谦在江西期间,除了为戴望刻遗集、为自己刻《仰视千七百二十九鹤斋丛书》外,还为邹汉勋刻《敩艺斋遗书》。此事在第六通信中提及,由攸县龙皞臣出资,赵之谦为之“著录次比”。《谪麐堂遗集》于光绪元年(1875)十二月刊成,《仰视千七百二十九鹤斋丛书》分六集,于光绪六年(1880)刻成。《敩艺斋遗书》“全分亦发刻”,因赵之谦奉檄权令鄱阳,略有曲折,光绪四年(1878)冬由张鸣珂(1829年——1908年,字公束,号玉珊,浙江嘉兴人)帮助完工。按照赵之谦自己在信中的说法:“来此(指江西)三年,惟此等事,为有实在处耳。”在赵之谦看来,刻书是关系到“二千年气脉”之大事,尽管经济拮据,仍竭尽全力谋刻种种罕见书籍,与其编撰《汉学师承续记》同一目的,力挽狂澜,匡正时风。

一生颠沛流离的赵之谦辞世后安葬在西湖之滨,总算有了一个好的归宿。如今的墓址在杭州“西湖西进”时得到了很好的保护和修缮,时常会有敬仰者去凭吊。在墓址前方百米外的湖边建有赵之谦纪念亭。赵之谦纪念亭也叫半隐亭,立在木板铺就的平台上,四方敞开,通风敞亮,亭柱上有四副不同字体的楹联,为赵之谦手迹,内容为:“举头望明月;倚树听流泉”“新雨客疏尘锁几;故山秋淡树藏楼”“万顷月波秋雨后;一篝烟翠夕阳间”“杨柳亭台凝晚翠;芙蓉帘幕扇秋红”,以表达对这位熔金石书画于一炉的旷世奇才的追思。除了纪念亭外,这里还有木栈道、小桥、石板竹径、林荫小道。站在纪念亭内,放眼北望,前面就是开阔的湖面和葳蕤的草木,湖山胜景将“都市山林”之美表现得淋漓尽致。

赵之谦曾说过:“独立者贵,天地极大,多人说总尽,独立难索难求。”纵观赵之谦的一生,完全可以说,他是一位卓然独立的艺术天才、奇才和全才。赵之谦对传统文化的深刻把握,以及所呈现出的化古为新的魅力,显示了民族文化艺术无穷的生命力。从这个意义上讲,赵之谦这位艺坛旷世奇才是永远都不会落幕的。■