赵之谦碑帖融合观摭析

2023-03-08王云碧砚

□ 王云碧砚

赵之谦作为晚清碑派代表书家之一,其独特的魏碑体书风开创书学之先河,其碑帖融合的观念为碑学开启了全新的审美典范及创作模式。本文主要从赵之谦的帖学观与碑学观、碑帖圆融观、碑帖圆融的书学实践三个方面,阐述其对碑帖的取舍与交融。

一、赵之谦的帖学观与碑学观

1.赵之谦的帖学观

清代帖学逐步衰落,归结于上层统治阶级的影响和以“二王”为正统的帖学本身“相沿久而流于衰”①。康熙时期,董其昌书法得帝王喜爱而盛行;至乾隆时独崇赵孟頫书风,所谓“康、雍之世,专仿香光;乾隆之代,竞讲子昂”②。在统治阶级影响下,加之清代“以书取士”的科举制度,形成以董、赵书风为主流的馆阁体。赵之谦早年为取功名也曾学习馆阁体,曾言:“然少时就傅,则受教村学究,仿上大人。盛壮,志科第,便致力太史笔、状元策,乌熟匀圆,偶或第矣。一日得志,黠者则肆意涂抹,以为下此遂至不能作一行书。譬女子缠足既久,稍释之,蹒跚倾跌,不可解矣。”③赵之谦以“女子缠足”比喻馆阁体的束缚,他认为学习馆阁体后即便想肆意书写,也难以冲破藩篱,并对馆阁体进一步批判:“古人书争,今人书让,至馆阁体书,则让之极矣。古人于一字上下左右,笔画不均平,有增减,有疏密。增减者,斟盈酌虚,裒多益寡,人事也。疏密者,一贵一贱,一贫一富,一强一弱,一内一外,各安其分,而不相杂,天道也。能斟酌裒益不相杂,其理为让,而用在其争,人不知为争也。今必排字如算子,令不得疏密;必律字无破体,令不得增减。不惟此,即一字之中亦不得疏密,上下左右笔画均平,反取排挤为安置,务迁就为调停。”④赵之谦批判馆阁体书写“状如算子”,过分讲求均平安置,不得疏密增减之法。他对馆阁体极为排斥,推崇学习古人的疏密安排之法。

帖学以“二王”系统为书道正宗,历代书家皆以“二王”为取法典范。但“二王”帖学流传至清代渐衰,并逐渐走向故步自封的地步。康有为在《广艺舟双楫》中言:“夫纸寿不过千年,流及国朝,则不独六朝遗墨不可复睹,即唐人钩本,已等凤毛矣。故今日所传诸帖,无论何家,无论何帖,大抵宋、明人重钩屡翻之本,名虽羲、献,面目全非,精神尤不待论。”⑤赵之谦论“二王”书亦有此类论调:“重二王书始唐太宗。今太宗御书碑俱在,以印世上二王书无少异……遂令数百年书家奉为祖者,先失却本来面目。而后八千万眼孔竟受此一片尘沙所眯,甚足惜也。”⑥康、赵所论都认为刻帖的翻刻失真导致“二王”本来的精神名目不存,以至后世学习者不得“二王”精髓。赵之谦虽有尊碑抑帖的倾向,但并非过分偏激贬帖,与康有为相比,赵之谦的帖学观更为客观。他所质疑的是与原作相隔的失真刻本,而对于好的摹拓本,他亦有公允的赞赏态度:“余所见《兰亭》凡数十种。独吾乡王式庵都转家所藏七种最奇。其中唐拓一本,纸墨绝古而余无甚爱。最爱其红梨板本,盖即《山谷集》中所称赏者,此真绝无仅有。字体较定武小十之三而肥数倍。一展玩如神龙寸缩,老鹤山立。‘恰到好处’四字,不足言也。”⑦

除“二王”外,赵之谦对于唐人细书的赞赏,亦表明了他的帖学观。“余极喜唐人细书。前者天宝《张处万造像》,叹其精绝。去岁复见《□□赵姿阿弥陀碑》,字体更入细而道逸绝伦。手临数通,竟不形似而止。”⑧康有为将唐碑划分为帖学之列大加贬斥,而清中期的帖学书家多取法唐楷,引入唐碑。因此唐碑多为帖学书家所尚,而为碑学书家所贬。赵之谦作为清代碑学理论的践行者,不因唐碑在当时属帖学一脉而弃之不学;作为碑帖融合书家的代表者,能在碑学审美之外,见唐人细书“叹其精绝”“手临数通”实属可贵。

赵之谦并不因帖学、碑学分野而定优劣,无论是对馆阁体的反对、对尤存“二王”神采刻帖的肯定、还是对唐人细书的赞赏,都表明了赵之谦相对客观的帖学观念。

2.赵之谦的碑学观

据记载:“之谦十七岁,始为金石之学,山阴沈霞西布衣复粲第一导师也。”⑨“二十岁又弃之,为考证之学,学于溧阳师。”⑩赵之谦早年拜沈复粲为师习金石学,沈氏博览众多,辑藏古书尤富。赵之谦受其影响亦以搜辑古书为好,览金石碑刻众多。20岁时,赵之谦拜缪梓习考证学,并进入缪幕军营作文案笺奏之职。在此期间,赵之谦结识了胡澍这位一生的金石挚友,与友考辨、与师问道的浓厚氛围使得赵之谦学识大进。金石考据学遂成为赵之谦崇碑的书学观之基。

清代碑学大兴,除金石考据之风盛行外,当不离阮元、包世臣推崇的碑学主张,赵之谦碑学观亦深受其影响。赵之谦十分钦佩包世臣:“余论书服膺包慎伯。慎伯指刘文清书为得力香光,文清笑谓数十年功夫,一语道破。真打瞎顶门眼,夺却脑后符,非漫说也。”实际上,正是包世臣的碑学理论启发了赵之谦的碑学观及创作。包氏提出:“北朝人书,落笔峻而结体庄和,行墨涩而取势排宕。万毫齐力,故能峻;五指齐力,故能涩。”包氏所指“万毫齐力”的北碑用笔技法,极大影响了赵之谦。《行略》中记:“赵之谦乃求笔诀于古今之书,得泾县包氏、阳湖张氏所论著,而知钩、捺、拒、送,万毫齐力之法。复读仪征阮文达公《南北书派论》,知北朝字体实由斯、邕而变,遂一意宗尚北书。”可见赵之谦正是得包世臣用笔之法运己意而出新,而阮元崇北碑的主张也影响赵之谦“一意宗尚北书”。阮、包所论实为赵之谦碑学观之滥觞,并为赵氏指明了习碑的实践道路。

综上,赵之谦客观的帖学观、崇北碑的碑学观成为其碑帖融合观念的基础,以及实践创作的理论支撑。

二、赵之谦的碑帖圆融观

清代书坛虽是“帖衰碑兴”,但有关碑帖结合的思想在清早期已显露端倪。刘熙载言:“北书以骨胜,南书以韵胜,然北自有北之韵,南自有南之骨也。”至晚清,高举“碑学”大旗的康有为晚年也意识到碑帖结合的重要性:“自宋后千年皆帖学,至近百年始讲北碑……千年以来,未有集北碑、南帖之成者,况兼汉分、秦篆、周籀而陶冶之哉!鄙人不敏,谬欲兼之。”对于包氏集北碑、南帖之成的宏愿,赵之谦展现出非凡的创造力。以下主要从赵之谦的师法观、审美观,以及中和观三个方面阐述其碑帖圆融观。

[清]赵之谦 节录龚自珍《己亥杂诗》 纸本释文:姬周史统太销沈,况复炎刘古学瘖。崛起有人扶左氏,千秋功罪总刘歆。 端门受命有云礽,一脉微言我敬承。宿草敢祧刘礼部,东南绝学在毗陵。龚伯定《己亥杂诗》。为雨庵一兄大人属书。撝叔弟赵之谦。钤印:赵之谦印(白)

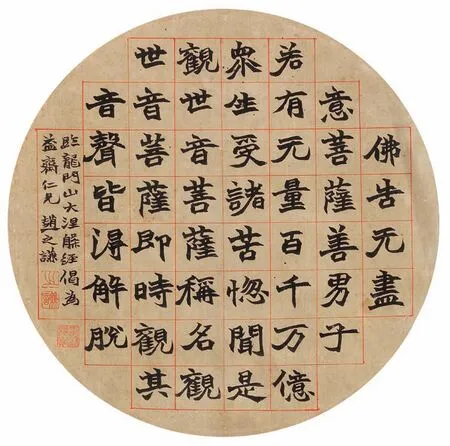

[清]赵之谦 临《龙门山大涅槃经偈》 纸本释文:佛告无尽意菩萨,善男子,若有无量百千万亿众生,受诸苦惚,闻是观世音菩萨称名,观世音菩萨即时观其音声,皆得解脱。临《龙门山大涅槃经偈》。为益斋仁兄。赵之谦。钤印:之、谦(朱,连珠)

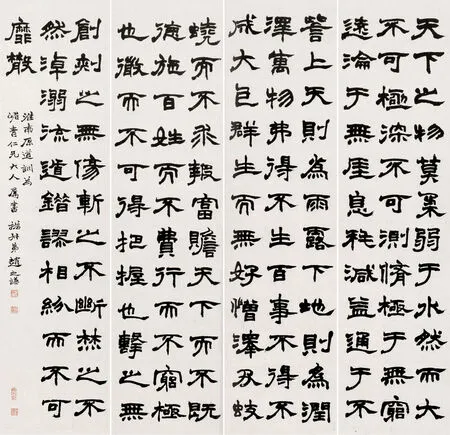

[清]赵之谦 淮南子·原道训 纸本款识:淮南·原道训。为嵋青仁兄大人属书。撝叔弟赵之谦。钤印:赵之谦印(白)

1.师法观

赵之谦虽在早年就得金石考据及阮、包碑学理论的浸润,但在实践上却并非对“碑学”一蹴而就,而是逐步完成由帖入碑的转换,对于书学的取法亦有所变化。总的来说,赵之谦的师法观从广览博取“帖学”逐步转变为一意崇尚“碑学”,随后反思其书找寻碑帖融合的可能性。

赵之谦早年致力于“帖学”,习颜体、得悟山谷。自述为:“二十岁前学《家庙碑》日五百字,无所得。遍求古帖,皆临一遍,亦不得。见山谷大字真迹止十馀,若有所悟。偶作大字,笔势顿异,觉从前俗骨渐磨渐去。然余未尝学山谷一字……”赵氏学颜体用功颇深,虽自认“无所得”,但作为入门之师且“日五百字”这样大量的练习,颜体的面目在赵之谦笔下自有诸多呈现。赵氏言有所悟是得见山谷真迹之由,但与临摹颜体不同处在于赵之谦自说为“余未尝学山谷一字”,却“若有所悟”,正所谓习其神而非其表。此外,赵之谦“长更博观唐、宋、元、明人真迹,无虑数千百种”,可见他对帖学的吸收是很广泛的,正是这种所见广博,才能够通达“帖学”,而后入碑。

赵之谦师法帖学之路持续到同治元年(1862)时产生了求变的心理:“弟在三十前后,自觉书画篆刻尚无是处,壬戌(即同治元年)以后,一心开辟道路,打开新局。”一旦萌发“打开新局”的心理,意味着此时的赵之谦已经不满足于向“帖学”汲取营养,而是将目光转向了“碑学”。同治元年十二月,34岁的赵之谦“获悉同治二年有癸亥恩科,于是决定上京赴考”,虽名落孙山,但此次进京对于他的艺术来说则是一个关键的转折点。若说34岁的赵之谦已有转向碑学的自觉意识,至35岁初进京时他的碑学转向出现了契机:“癸亥(即同治二年)客京师,余买得碑(郑文公),沈均初买得额(郑文公碑额),因以畀余,书此志喜。”又:“弟体原包氏(世臣)、张氏(琦)而心慕手追在郑文公,幸求而得之。”由见赵氏对此碑的喜爱,其后用功于此获益良多。可以说,赵之谦由帖入碑之路,是从35岁进京时开始转变的。

在京期间,赵之谦与胡澍、魏稼孙、沈均初结为金石挚友,一同访碑论艺,因此书艺大进。赵氏在印款中提及:“余与荄甫,以癸亥入都,沈均初先一年至。其年八月,稼孙复自闽来。四人者皆癖嗜金石,奇赏疑析,晨夕无间。刻此以志一时之乐。”在京时,赵之谦得以博览众多先前未见的金石碑刻,又得艺友讨论以精进艺事,使其彻底从“帖学”转向了“碑学”。在此期间,赵之谦金石学著作《补寰宇访碑录》《六朝别字记》等先后完成,实践创作也从前期帖派书风转向碑学面貌。胡澍在《六朝别字记》序文中写到:“同岁生赵氏撝叔(时三十六岁),少为金石之学,多见汉魏以来碑刻,其作隶书有延熹建宁遗意,今体纯乎魏齐。”胡澍所言可以印证赵之谦36岁时书法已经“纯乎魏齐”,完成了由“帖”至“碑”的转换。

同治四年(1865),赵之谦反思其书:“弟读《艺舟双楫》者五年,愈想愈不是。自来此间,见郑禧伯所书碑,始悟卷锋;见张宛邻书,始悟转折;见邓山人真迹百馀种,始悟顿挫。然总不解‘龙跳虎卧’四字。及阎研香来(名德林,包氏弟子之一),观其作字,乃大悟横竖波磔诸法。”赵之谦受包世臣碑学用笔的影响,但读《艺舟双楫》五年后,却“愈想愈不是”,可见其对碑学的师法观已经有所反思。赵之谦此时所悟笔法的根基在于传统用笔,只不过他将帖学与碑学结合起来,在传统之上更进一步。赵之谦将当时主流碑学所排斥的“帖学”一脉引入碑学中,他的师法观在崇碑之上表现出了对帖学的吸收以及对碑帖融合的拓展。

2.审美观

赵之谦在论及碑刻的审美观时说:“六朝古刻,妙在耐看。猝遇之,鄙夫骇、智士哂耳。瞪目半日,乃见一波磔、一起落,皆天造地设,移易不得。”他所言六朝碑刻乃“天造地设”,不刻意为之有自然天趣,其碑学审美在于古拙浑厚的味道。对于“古拙”的审美观,他在印款中最先提及:“汉铜印妙处,不在斑驳,而在浑厚……愈拙愈古,看似平平无奇,而殊不易貌。”赵之谦认为汉铜印妙处在于浑厚,于印如此,于碑学书法亦如此。赵之谦所崇尚的“拙”是博学后的复归古法,并非表面粗野。对于拙与野,他有着清晰的界限:“野可顷刻成就,拙则须历尽一切境界,然后解悟。野是顿,拙是渐。才到野,去拙路远。能拙则不知何者为野矣。”赵氏于北碑具有“古拙”的审美意趣,且“愈拙愈古”,他是从北碑中见拙,以拙求古,变古为新,赵之谦亦有联“从来多古意,可以赋新诗”。

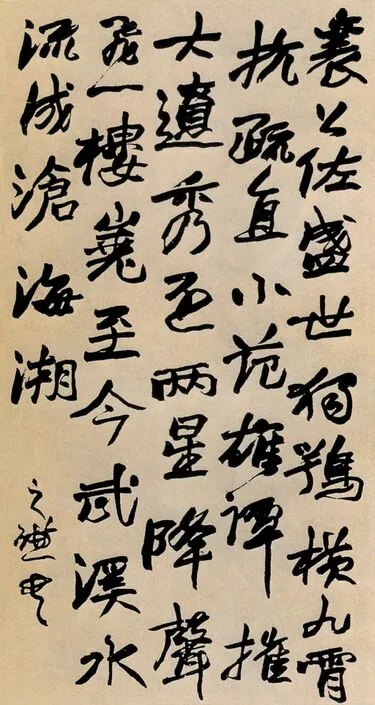

[清]赵之谦 录屈大均《咏古·其一》 纸本释文:襄公佐盛世,独鹗横九霄。抗疏直小范,雄谭摧大辽。秀逐两星降,声飞一楼嶤。至今武溪水,流成沧海潮。之谦书。

除古拙外,赵之谦兼有率性自然的审美观。在谈及书家境界时:“书家有最高境,古今二人耳。三岁稚子,能见天质;绩学大儒,必具神秀。故书以不学书、不能书者为最工。夏商鼎彝、秦汉碑碣、齐魏造像、瓦当砖记,未必皆高密、比干、李斯、蔡邕手笔,而古穆浑朴,不可磨灭,非能以临摹规仿为之,斯真第一乘妙义。后世学愈精,去古愈远。”赵之谦所谓最高境界“天质”“神秀”皆是无意雕琢、率性而为的自然风致,颇有东坡“书初无意于佳乃佳耳”的意味。他所说“不学书不能书为最工”“学愈精去古愈远”都是强调仅临摹仿习不能得书之奥妙,还需求得自然,率性书写。

3.中和观

清代碑学与帖学的对立使得书家对碑、帖的不同特质有了更加清晰的认识,碑显古拙、骨气,帖涵韵致、妍妙,恰似一阴一阳而刚柔并济、骨肉俱存才可臻于妙境。赵之谦的碑帖圆融观正具有这种中和的观念,他将帖学的遒劲秀逸与碑学的浑厚刚毅圆融于一身,带动了传统帖学的枯竭停滞状态,将碑学发掘出新的审美价值。

赵之谦的中和观还体现在重视字内功与勤修字外功齐驱并进的书学思想中。赵氏言:“求仙有内外功,学书亦有之。内功读书,外功画圈。”即强调学书应将读书的内功与习字的外功兼具起来。《行略》中记载赵氏:“家故丰厚,多藏书”“少事汉学,十岁后潜心宋学者七年。”中年后妻女俱殁,家破人亡,更加发奋读书:“覃研典籍,上自经史,下迄百家,名物之赜,性道之微,口诵心记,旁通贯穿,务求所以。”赵之谦于书艺是具有深厚学养沁润的,因此他在论及书家最高境界时认为“绩学大儒,必具神秀”。此外他在评论邓石如书法时也有相同论调:“书中之妙,山人尽之;书以外,妙亦无尽,山人未之有也。”赵氏认为邓石如“书中之妙尽之”,盖指山人书学功夫之深,而“书以外未有”则指字内功的学养还稍有欠缺,亦是强调修内功的关键,内外中和,相辅相成才可书至极境。

三、赵之谦碑帖圆融的书学实践

1.前期书风帖学为基

赵之谦咸丰五年(1855,时27岁)所作行楷联“三辰既朗遇慈父;两金相对凝神峰”,是目前确为真迹的较早有纪年作品。观此联笔力圆厚丰腴,结体宽博儒雅,一派颜书气息。在颜书基础上却不失俊逸秀朗,这当是参入了“二王”及宋人笔意。看其单字更为直观,“朗”“金”等字与羲之近似;“晋”“咸”等字又与米芾相类。咸丰八年(1858,时30岁)所作《自作诗》楷书册仍是基于颜体的面貌,但较咸丰五年时已有所变化,据赵氏言是得见山谷真迹而笔势精进。此册中撇捺开张,偶有抖笔,行款中更见山谷遗风。由此可见赵之谦早年书风主要是以颜体、宋意为基,兼有“二王”的帖学面目。

值得指出的是,在赵之谦早年的书学进程中,他对于“碑”的学习是有意识的,常临摹仿习碑刻,这或许是他17岁始就跟随沈复粲习金石学的缘故。赵之谦尤为喜爱《瘗鹤铭》,论及此碑时曰:“自是仙迹……总之大书至此乃入超妙地位,六朝古刻无疑,唐人无是也。”咸丰九年(1859,时31岁)为胡澍临《瘗鹤铭》轴中,虽然想往碑学一脉靠拢,但其临摹碑刻之作仍是帖学面目居多。赵之谦于碑的接受是理论先行的,实践需要长时间的磨炼和转换,因此在早期赵之谦思想上虽已产生崇碑的观念,但作品尚不能由帖入碑。同治元年(1862),赵之谦产生“开辟道路,打开新局”的心理,再作《为稼孙楷书临〈瘗鹤铭〉》轴已不是先前韵致,初显碑学中苍劲老辣的古拙气息。

2.后期书风碑帖圆融

赵之谦在客游京师后,见众多碑版石刻资料、与友人上下议论进取书艺,在这一二年间他完成了碑帖融合的转换,魏碑体书风逐步成形,书法发生了本质性的转变。赵之谦在谈及书学之道时说:“然生平因学篆始能隶,学隶始能为正书。取法乎上,仅得乎中。此甘苦自知之语。”他所言篆、隶是学习正书的基础,从篆、隶入手乃是“取法乎上”。实际上在赵之谦的书法中,篆书不仅是基础且始终贯穿于隶、楷、行诸体。目前所见的赵氏早期篆书主要受邓石如影响较深,他十分推崇邓氏:“我朝篆书,以邓顽伯为第一……即用邓法书《峄山》文,比于文宝钞史,或少胜耳。”同治元年(1862),赵之谦作《伏敔堂诗录》篆书题耑,其书风就与邓石如一脉同出。赵之谦的隶书也取法于邓氏,同治四年(1865)所作“从叩而鸣随病与药;莫远非督无思不宾”隶书八言联与完白山人用笔相似,书风沉厚,碑意十足。赵之谦在篆、隶上的转变与楷、行由帖入碑的转变不同,主要是由取法邓氏转变为将自身所悟魏碑体融入篆、隶中。学篆、隶而能作楷,其楷书转换成熟后又反过来影响到篆书及隶书,从中亦可显露赵之谦在书学上的通变与圆融。

赵之谦将自己的书学成就总结为:“弟于书仅能作正书,篆则多率,隶则多懈,草本非擅长,行书亦未学过,仅能稿书而已。”他所谓行书“仅能稿书”实为过谦之语,但他对自己的楷书有充分的肯定,这得益于他对自身楷书创造性的探索。关于楷书的学习他有着精辟的见解:“先习秦汉诸石刻,以立隶楷之基。及篆与八分之技精矣,即以其意运为正书,苍深雄稚,大有得于古者目正书为隶楷之义。”赵之谦认为学书当取秦汉石刻为基石,从中得其古意运用到楷书中,才能够使楷书有“苍深雄稚”的意味。赵之谦此时的楷书在颜体之上加以改变,线质得篆、隶的扎实基础,又将北碑的形态、韵味融入其中,他的魏碑体楷书随着碑帖圆融的转换逐步走向成熟。同治四年(1865),赵之谦所书《南唐四百九十六字》楷书册无论在用笔还是结体上都全然效仿北碑,横画以侧锋切笔入,转为铺毫行笔,收笔处不见楷书常用的顿笔而是顺势从右下方写出,结体宽博浑厚,可见北碑中方峻、紧结的特征。

楷书既变,行书紧随其后将北碑融会其中,同治四年赵之谦行书《艾陵草堂图题诗》不仅将碑与帖相互结合,更是将魏碑体楷书引入到行书中。赵之谦并不是碑帖融合的首创者,他的贡献在于写行书时参以魏碑,这在前人是前所未有的,为碑学开启了全新的取法创作模式。金石碑刻中秦汉碑刻以篆、隶为主,魏碑则脱胎于楷书,没有行书入碑刻的先例。碑派书家写行书难以像篆、隶那样直接在碑中汲取营养,这为以“碑学”为取法对象的创作带来了难度,碑帖融合就成为了取法困难中最可行的一条道路。赵之谦的行书成就不仅体现在对北碑的撷取上,还在于引入帖学一脉,尤其是对“二王”的客观接受,帖学在赵之谦的尺牍中体现得更加浓厚。同治二年赵之谦作《书扬州吴让之印稿》跋文中,字与字之间各个独立,不作过多的连带承接,但笔断意连的韵味犹在,书写时透露出率真之意。其字形稍扁、欹侧之势、雄浑之气则是融入了碑味。赵之谦早年在帖学中的深厚积淀令他在以碑入行时展现出得心应手的运用能力,他的书学实践是由“学帖”转向“学碑”,进而实现“碑帖融合”。

注释:

①[清]叶燮《诗原》,陈志扬、李斌编著《中国古代文论读本·第4册·明清卷》,河南大学出版社,2019年,第315页。

②[清]康有为《广艺舟双楫》,王镇远《中国书法理论史》,上海古籍出版社,2009年,第274页。

③[清]赵之谦《章安杂说》,杨成寅主编、张长虹著《中国历代书法理论评注·清代卷》,杭州出版社,2016年,第384页。

④[清]赵之谦《章安杂说》,第384页。

⑤[清]康有为《广艺舟双楫》,《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年,第754-755页。

⑥[清]赵之谦《章安杂说》,第384页。

⑦[清]赵之谦《章安杂说》,第384页。

⑧[清]赵之谦《章安杂说》,第384页。

⑨[清]赵之谦《补寰宇访碑录》,光绪十二年吴县朱氏校刻本。

⑩张小庄《赵之谦研究》(上),荣宝斋出版社,2008年,第41页。