浮生若梦

2023-03-07徐善来

徐善来

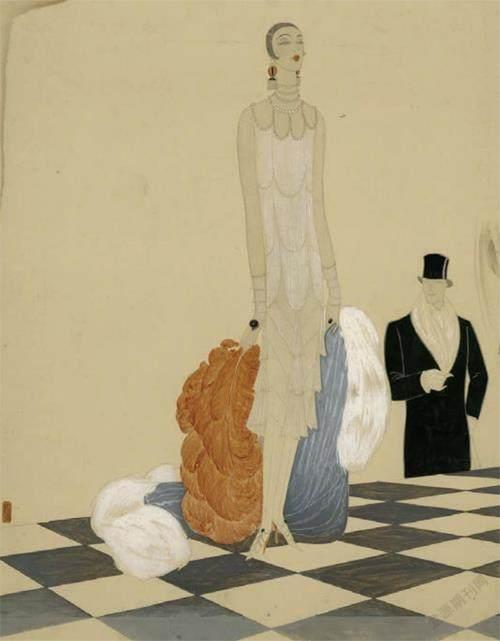

20世纪20年代的西方上流社会如同徜徉在一团团五彩斑斓的美丽泡沫中,纸醉金迷的生活方式与及时行乐的价值观冲击着一双双好奇的眼眸,人们争前恐后地挤进目之所及的炫目浮华中,纵情感受声色犬马的光影魅力.也造就了这个特定时代的先锋女性——Flappcr女郎。当大幕拉开,灯光亮起,她们即是爵士年代的主角。

“Slick your hair and wear your buckle shoes(梳理头发,穿上带扣的鞋子)”,在2002年上映的电影《芝加哥>中,演员凯瑟琳·泽塔一琼斯高歌一曲And All That Jazz,唱出了20年代Flapper女郎们整装待发的日常,也间接暗示了这一称呼的由来:她们穿上了带扣的鞋子,却漫不经心地任由鞋扣飞舞,在走路时发出拍打(flap)的声响,“Flapper”的名号就此延续下来。

Flapper本意专指那些“刚刚学会飞的小鸟”,而在一百年前的美国及欧洲,它的含义却几乎精准地握住了时代的脉搏。一战结束后,西方世界在各个领域都迎来了复苏和繁荣,财富的快速增长使诸多美国家庭富裕起来,工业产品的迅猛发展加之商业广告的催化,消费社会全面到来。生逢其时的新一代女性开始拥抱更为现代的生活方式,钟爱解放身体的无袖吊带裙,梳着光亮的波波头,浓妆艳抹地参加各种舞会与爵士乐演出,前所未有地冲击着传统女性的家庭本位意识与性观念。

想要了解这些听起来“可爱又迷人的反叛角色”,就绝对绕不开美国作家菲茨杰拉德(F Scott Fitzgerald),不仅是因为他创作的小说《了不起的盖茨比》曾被多次被改编成热门电影,其与妻子Zelda Fitzgerald也被视作爵士时代的一对金童玉女,他们在现实生活中的享乐主义为菲茨杰拉德提供了源源不断的创作素材,他每一个故事里的女主角都或多或少地浮现着她的影子。也因此,Zelda在大众心目中的形象也逐渐随着书中的故事情节而被误解:家境富裕、挥霍无度的标签长期萦绕着这个名字,就连菲茨杰拉德本人也曾称妻子为“美国第一个风流女子”。

而作为时尚行业中目光犀利的社会观察者,Miuccia Prada女士在阅读完《了不起的盖茨比》后,曾试图为Zelda辩护,并将审视的对象扩展至整个历史与时代:“新老权贵各种势力间的矛盾,权贵阶层的无聊倦怠和贫困阶层想要获得权力的欲望,是横贯整个历史的问题,不單单与20年代颓废的社会氛围有关。”

“Scott和Zelda的生活和命运戏剧性地影射了他们所处的20世纪20年代,为自己的价值而咆哮,但随着1929年的金融危机,一切都分崩离析了。”如作家SarahChurchwell所言,“人们对菲茨杰拉德一家的兴趣一直在增加,不仅是因为Baz Luhrmann 2013年的电影《了不起的盖茨比》,而且因为他们的生活和工作,与我们现在所处的时代存在许多相似之处——我们正在努力面对我们自己的繁荣与萧条,承担着过度享乐的代价和对社会未来困境的担忧。”

因此,从这种程度上而言,那些曾经盛极一时的Flapper女郎们还有更多值得我们回味的地方,除了光鲜亮丽的外表之外,她们是如何登上那个亦真亦幻的名利场,如何跟阶层与权力抗争,如何装扮成时代的宠儿,又为何在时代洪流的裹挟下成为历史。以下四位Flapper女郎的经历,或许能让我们在那个年代的噪音之下,倾听到更真实的内心呼唤。

菲茨杰拉德的文学生涯里不仅留下了诸多反映时代的作品,更让人们好奇他背后那个如迷雾般的女人:Zelda。他们的缘分要从1918年说起,彼时菲茨杰拉德在蒙哥马利的一场乡村俱乐部舞会上结识了年仅18岁的Zelda Sayre。

这场现实中的相遇,揭开了一段如戏剧般跌宕起伏的情感关系的序幕一一穷小子与富家女相爱,由此一连串交织着丰沛的精神与窘迫的现实的连锁反应随之而来。婚后,两人的生活依靠菲茨杰拉德写作勉强维持,外界将Zelda形容为一个挥霍无度、只顾肤浅的物质享受的世俗妇人,姣好的容貌与不羁的性格并没有为她赢得时代的掌声,但她身上“美圉南方名媛”“美国第一位新潮女郎”“爵士时代的女祭司”“菲茨杰拉德的灵感缪斯”等标签却说明了一切。

事实上,Zelda并非如太阳的光晕般围绕在菲茨杰拉德身旁,她不仅是他笔下Flapper女郎的原型,在那个已婚女性被认为应该安心做妻子和母亲的时代,她还保有芭蕾舞演员、作家、画家等多重身份。

通过与菲茨杰拉德一起广交良友,Zelda也结识了诸多活跃的艺术家。美国女画家Rornaine Brooks教授给她关于色彩的理论,她也逐渐爱上了花卉和舞蹈主题的绘画创作。1927年,面对过往失望的婚姻生活与一次流产手术,Zelda选择重新拾起年少时的芭蕾舞爱好,在塑造身体与肌肉的感知中疗愈自己。不到两年的时间,她便收到了来自那不勒斯圣卡洛剧院芭蕾舞团的正式邀请,担任独舞演员。

不过,Zelda并没有接受这份邀约,那种对舞蹈纯粹的热爱使她不愿意以此作为谋生的手段,但现实的窘迫又一次次拉低她内心的防线,在连续两次精神崩溃后,Zelda用了六周时间在医院完成了她唯一的自传体小说《给我留下华尔兹》,从个人视角剖析那段让她刻骨铭心的感情,以及自己在男女关系中的境遇,她这样写道:“对男人来说,永远不可能跟女人似的,成为被塑造的人,他们总是有自己的逻辑,自己的哲学,并且依此行事。”可见,她的创造力、思考与对时代的洞察力,不应被她外在华丽的装扮所掩饰和遗忘。

从现代定义来看,“It Girl”的称号带着某种养尊处优的大小姐意味,但回溯这个词的來源,首个获此头衔的女演员Clara Bow却是个不折不扣的贫民窟女孩。大眼睛、娃娃脸,符合20年代好莱坞对美国甜心的评判标准,而且Bow骨子里没有那种玩世不恭的傲慢和骄矜。自小艰苦的经历锻造出她独立坚强的性格,这种独树一帜的个性为她赢得了美国工薪阶层观众的青睐,拥有广泛的群众基础,声名远播。

1905年,Clara Bovxt出生于纽约布鲁克林,传记作家David Stenn描述她童年时的家境是“当时已知的最残酷的贫困”,而且她受到父亲的虐待,母亲的精神状态也不够稳定。人生中的转折点出现在她16岁时,她将自己的照片寄送给杂志社参加选美,出人意料地获得了比赛中的最高奖,随即闯入好莱坞。

11年,58部电影,卷曲的波波头、纤细的眉毛和丘比特式弓形双唇成为她标志性的银幕形象。1927年,Bow主演了以作家Elinor Glyn的小说lt改编的同名电影,由此从一个高产的女演员转变为真正的明星,也是20世纪末好莱坞五大票房明星之一。在Glyn看来,Bow是再合适不过的人选,“温暖、美丽、活泼,以及显而易见的亳不费力的魅力”,或许这就是It Girl本来所象征的意义。

电影《了不起的盖茨比》中有这样一句经典台词,“Richgirls don'trnarry poor boys(富家女不会嫁给穷小子)”,而在20年代的纽约上流社会,反之亦然。但Clara Bow并没有因为自己的明星光环而掩饰她作为女性的真实经历,她毫不避讳自己贫穷的家庭背景和失败的感情经历,性格坦率,始终活在当下,也活出了美国大众心目中最真诚的模样。Josephine Baker:爵士时代的黑珍珠

每一个看过Josephine Baker演出现场或是影像资料的人,都会被她夸张的肢体动作、饱满丰富的表情与天生的感染力所吸引。这个非裔美国女孩在其职业生涯初期凭借高超的舞蹈技巧在巴黎轰动一时,讨喜的卷发、硕大的珍珠配饰与别出心裁的演出服装,确立了她早期的表演风格。

彼时最具权威性的芭蕾舞艺术家AndreLevinson评价道:“就好像爵士乐在她身体上插上了翅膀,抓着她的身体振动,逐字逐句地诠释着那奇妙的独白……这个玩世不恭却又快乐的女孩转来转去,突然间她那张大嘴上和善的笑容,被完全没有幽默感的幻象所取代。”

当Baker于1925年出现在香榭丽舍剧院的舞台上时,全身只着羽毛的她让观众看到了黑人舞者的光芒与力度。在演绎生涯的高峰期,连建筑大师勒·柯布西耶都对她倾心,学着穿上一件Baker式的服装,系上羽毛腰带,把皮肤涂成黑色。1930年,当作家Janet Flanner用文字为20年代做结时,描述Baker所散发的光彩已经是“壮丽且几乎成为一种文明”了。

Baker不仅是舞台上的精灵,也是战时的变色龙。二战期间,作为法国情报局的间谍,Baker利用在欧洲各地巡回表演的契机,搜集德国或意大利的情报,并在战争结束后参与了反种族隔离的斗争,在整个50-60年代,Baker都在不遗佘力地宣言她的种族平等主义,拒绝在种族隔离的俱乐部表演,斥责那些拒绝为黑人顾客服务的场所,用自己真挚热情的舞台能量推动社会的正义与进步。2021年8月,法国总统马克龙同意将其入祀先贤祠,而她也是首位进入先贤祠的非洲裔女性,迷人的舞步背后隐藏着她的顽强与骄傲。

数月前,美国造币厂在“美国女性铸币项目”的推动下,决定出产一批印有黄柳霜头像的25美分硬币,将其优雅的面部特写与纤细的手指呈现在硬币之上,以纪念她为美国发展所做出的巨大贡献,这也是美国硬币上首次出现亚裔面孔。

富于表现力的大眼睛,利落光滑的齐刘海,在好莱坞导演和制片人的印象中,年轻的黄柳霜无疑是入时的,作为那个时代鲜有的亚裔女演员,她努力适应着西方社会的造型审美,我们也能从中一览含蓄内敛的东方女性是如何在奔放不羁的20年代脱颖而出的:别致的头巾与精美的刺绣大衣、奢华的皮草衣领、绣着盘龙纹样的刺绣旗袍,让人_眼就能认出她。

当时美国的法律还不允许不同种族的演员在银幕上接吻,亚裔女演员的身份无疑会在争取角色时带来巨大的阻碍,但走上演员这条路并非黄柳霜的一时冲动。出生于洛杉矶中国城的她,从小看着电影团队在家门口进行拍摄,“我会从人群中挤过去,尽可能靠近摄像机。我一直盯着这些迷人的人,导演、摄影师、助理和涂着油彩的演员。”

虽然演艺生涯坎坷,但黄柳霜在20年代末期就已出演了几十部电影,而随后的《龙女》和《上海快车》更是让她坚定了在好莱坞追求自我与个人风格的决心。在各种电影宣传活动和剧照中,都能看到她开始更多地穿着东方风格的服装,并把旗袍展示给了西方的观众。尽管有所处时代的限制,但无论是被固有观念定型,还是得到一个能真正发光的角色,她都证明了亚裔女性可以在西方世界获得成功,是一位名副其实的女性开拓者。