创建当代的卢浮宫

2023-03-06撰文詹姆斯贾德纳JamesGardner翻译苏威任

撰文=詹姆斯·贾德纳(James Gardner) 翻译=苏威任

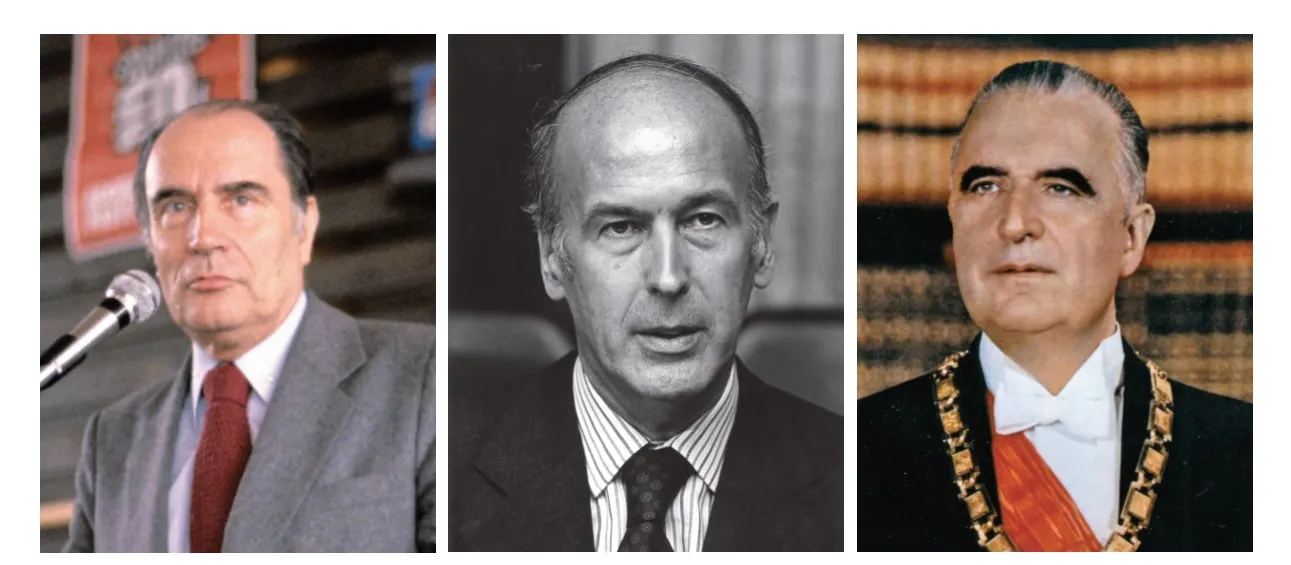

密特朗(Fran ois Mitterrand,1916-1996)时代卢浮宫的扩建,正好落在人们意识到观光产业对于国家财富重要性的这个大环境里。从1970 年代到大约2006 年的这段期间,连续四任法国总统都为首善之都的博物馆建设做出伟大贡献。第一项计划是位于第四区的蓬皮杜艺术中心,1977 年落成,专门展览现代艺术,催生这栋建筑的乔治·蓬皮杜(Georges Pompidou,1911-1974),在完工三年前便在总统任期里去世。他的继任者瓦莱里·吉斯卡尔·德斯坦(Valéry Giscard d’Estaing,1926-2020)将左岸大型的奥塞车站改造成一座收藏十九世纪艺术的美术馆,在1986 年开幕。

本页上图:左为弗朗索瓦·密特朗; 中为瓦莱里·吉斯卡尔·德斯坦(Valéry Giscard d’Estaing);右为乔治·蓬皮杜(Georges Pompidou)。

密特朗的继任者贾克·席哈克(Jacques Chirac),创立了布朗利河岸博物馆,位于奥塞美术馆以西一点多英里,专门用来展示欧洲以外各民族的艺术,2006 年正式开幕。至于密特朗,虽然他没有创建全新的博物馆,却为卢浮宫这座法国最重要的博物馆留下了永恒功绩。密特朗跟席哈克一样,都做满两届总统,任期从1981 到1995 年,大卢浮宫计划从1983 年开始构思,到1989 年正式开幕,包含附带工程卢浮宫卡鲁赛于1993 年落成,都是在他的任内完成。

下图:布朗利河岸博物馆

密特朗为这项计划投入了无比的热忱。在众多驱策总统的动机中,最强大的力量莫过于热爱盖新建筑,在巴黎留下永不磨灭的标记,过去数百年来,这件事曾驱策过法国的许多统治者。除了大卢浮宫计划,密特朗推动的大型工程还包括维莱特公园(Parc de la Villette, 1987)、拉德芳斯新凯旋门(1989)、巴士底歌剧院(1990)、法国新国家图书馆(1996),以及连接国家图书馆和玛德莲(Madeleine)教堂、令人赞叹的地铁14 号线(1998)。

自从拿破仑三世以降的一百多年来,法国没有一位国家元首像密特朗这样,投入这么多时间和财力在首都的大型建设上。这些案子规模之庞大,直逼法老王的野心,加上卢浮宫新建的金字塔更加强了这种联想。媒体把密特朗称为“密特拉美西斯”(Mitteramses)或“咚咚卡门”(Tontonkhamon)(“咚咚”是叔叔的暱称,也是密特朗的绰号),一方面也因为他那张读不出表情的脸,刻薄的观察者把他这种特点形容成木乃伊化的最初征兆。

然而,重新规划卢浮宫并不是密特朗最初的构想,一开始,他还对这个计划表露某种程度的不以为然。1981 年7 月,在他第一个七年任期还未届满两个月之际,新任文化部长贾克·朗(Jack Lang)提出了一份大卢浮宫构想的报告,报告里最大胆的建议,是将卢浮宫建筑群的整个北半侧都纳入博物馆范围,这部分的空间已经被财政部使用超过一百年。事实上,这个想法早在1929 年维恩就提出过,1950 年萨勒又再次提出。贾克·朗在报告里宣示:“当卢浮宫恢复最初的完整性时,它将会成为世界上最大的博物馆。从凯旋门一路连通到孚日广场,可以形成一条宏伟的游览景点……只有恢复成完整的主体,大卢浮宫这个雄心勃勃的计划才得以充分显出其意义。”

贾克·朗彷彿在这份宣言里,呼应了昔日大臣考尔白对年轻国王路易十四的建言:“陛下知之甚详……没有什么比得上建筑更能展现君王的伟大与精神了。”密特朗并没有马上同意,他在报告空白处留下眉批:“想法很好但有难度(好想法向来都如此)。F. M.”然而两个月后,密特朗在1981 年9 月24 日,总统就职的第一场记者会上,已经开始为这项计划加温,宣示将推动卢浮宫完成预定计划。

“卢浮宫即将成为全世界最伟大的博物馆,不仅在于建筑规模和收藏广度,还因为它本身作为博物馆的质量,和在博物馆学上的独创性。”

对页卢浮宫与杜乐丽花园的卫星照片

在总统的想法里,建立“大卢浮宫”(Grand Louvre,这么称呼是因为将北半侧纳入,扩大了博物馆的规模)有一个很重要的时间点考量:一如拿破仑三世希望新卢浮宫能够迎接1855 年的世界博览会,可惜最后没能赶上;密特朗也希望他的计划能在1989 年世界博览会开幕之前完工。这一年不仅是法国大革命两百周年纪念,也是1889 年世界博览会的百周年纪念,当年的博览会兴建了艾菲尔铁塔。

密特朗赢过拿破仑三世的地方在于,他实现了目标。1982 年9 月,他钦点埃米尔·比亚西尼(Émile Biasini)担任执行秘书长,密特朗亲自表示:“卢浮宫即将成为全世界最伟大的博物馆,不仅在于建筑规模和收藏广度,还因为它本身作为博物馆的质量,和在博物馆学上的独创性。”比亚西尼在1960 年代曾经是马尔侯的得力助手,拥有“推土机”(le bulldozer)的称号,他坚毅的性格和非凡能力,似乎足以克服一切困难,实践所有不可能的计划。但是,他的十八般武艺这次将面临最严苛的考验。

本页左图:目前仅存的中世纪地下室内的原城堡护城河遗迹

大卢浮宫计划包含三个部分,彼此多少有所重叠。第一部分预计在卢浮宫中央辟建一个大型接待区,上方是贝聿铭的玻璃金字塔,从接待大厅可通往博物馆的三大展馆:南翼的德农馆、东翼的叙利馆和北翼的黎希留馆。其中黎希留馆将会进行彻底改造,首次整并成为博物馆空间。计划第二部分是对卢浮宫建筑立面进行全面翻修,尤其是拿破仑中庭的立面,经过一个世纪疏于维护,早已严重失修。现在的游客很少能了解或体会到他们今天所见的外观,其实早就经过进行精细的重建,而不只是单纯对原始建筑的修复。这项工作由卢浮宫的官方建筑师乔治·杜瓦尔(Georges Duval)负责。

计划的第三部分也是最后一部分,系大规模的考古工作,包含挖掘方形中庭下方的中世纪卢浮宫,由米歇·弗勒利(Michel Fleury)、逢斯拉斯·克鲁塔(Venceslas Kruta)负责;卡鲁赛广场的考掘由伊夫·德·克尔希(Yves de Kirsch)带领,拿破仑中庭由尚·特隆贝塔(Jean Trombetta)执行。至于辟建“卢浮宫卡鲁赛”,也就是包括地下购物中心、地下停车场和会议厅的庞大工程,一直是整体规划里的重要部分,但在概念上却不属于大卢浮宫计划。

决定进行这项艰巨的任务之后,自然就必须物色一名建筑师。人选必须是在博物馆设计上已经卓然有成的建筑师:包括美国人理查·迈尔(Richard Meier),华裔美籍的贝聿铭,英国建筑师诺曼·福斯特(Norman Foster)和詹姆斯.史特林(James Stirling),以及法国人尚·努维(Jean Nouvel),努维绚丽的阿拉伯文化中心(Institut du Monde Arabe)正在第五区兴建中。尽管这些建筑师每一位都发展出一套独特且个性鲜明的形式语汇,但是没有人专精于1980 年代初蔚为主流的后现代古典风格,这种风格在卢浮宫美术学院美学的环境下,似乎是一个具有说服力的选择。但事实上,这种风格从未被认真考虑。反之,密特朗和策士们寻求的是开宗明义的现代主义,但也要跟现存的建筑语汇兼容并蓄:即便天才如理查·迈尔,他热爱的的工业美学放在拿破仑中庭里,还是会显得牵强附会。

最终,这项重大责任交付给了贝聿铭,法国人称呼他为“Ieoh Ming Pei”。当法方在1983年向他提出重新设计卢浮宫的想法时,这位六十四岁的建筑师明确表示,他不想参加竞图,但愿意研究这项计划并提出自己的想法。两个月后,他提出自己的设计,其中最关键的精神,在于他将博物馆的平面面积做了彻底改变,如此一来,也改变了参观者进入博物馆的体验方式。

不同于卢浮宫建筑群的卢浮宫博物馆,在1970 年代中期时,呈现一个尾端延长的L 形,从建筑群最西端的花神塔楼一路到东侧柱廊,整个北半侧都不属于博物馆。贝聿铭的想法是将博物馆集中化:花神塔楼周围的空间提供给卢浮宫学院,整个北半侧(除了装饰艺术博物馆占用的部分)则纳入博物馆。以往从花神塔楼走到方形中庭的亚述古物馆,路程有半英里,走路大约要十分钟。经过贝聿铭设计后,原本的L 形变成围绕拿破仑中庭的集中式U 字形,大大将路程缩短了一半。

1983 年7 月27 日,贝聿铭被正式委任这项任务。他的副手是两名法国人,乔治·杜瓦尔和米歇尔·马卡里。遴选贝聿铭的程序说不上透明,密特朗可能就是审议过程的最后裁决者。不久之前,总统才前往华盛顿特区拜会,对于国家美术馆的东建筑十分欣赏,这便是出自贝聿铭的手笔,完成于1978 年。此外他还设计了波士顿美术馆西翼,在三年后的1981 年竣工。

本页左上:钟亭(Pavillon de l'Horloge)的建筑细节

贝聿铭在1917 年4 月26 日出生于中国南方的广州,父亲是银行家,他在香港和上海长大,1935 年移民美国,十八岁时进入麻省理工学院和哈佛大学学习建筑。粗犷主义(Brutalism)是他职业生涯中的标志性风格,这是所谓“国际风格”(International Style)的战后变体,在他对卢浮宫的整建中,处处看得到该项运动的痕迹。这个流派的名称经过柯比意晚期生涯的加持而广为人知,从其名称(法语称作“béton brut”,未经处理的混凝土)也能看出这种风格的突出特点,偏好未经表面处理和修饰的混凝土,以及果敢呈现的形式和体积。

但是贝聿铭的创作多少算是这种风格的特例:许多这一流派的拥护者会采取更激进、近乎粗糙感的建筑语汇,但是贝聿铭却发展出相当个人化的变体,十足反映他本人的高雅和修养。虽然只用了混凝土,却将这种材料转变成非常精致的东西。贝聿铭法语懂得不多,甚至根本不会说,却凭直觉理解法国的官式文化,对于优雅的场面应对得宜。

贝聿铭在为华盛顿国家美术馆所做的设计里,从某些方面可以窥见后来拿破仑大厅(Hall Napoléon)的样貌,也就是位于金字塔下方的接待区。两者的设计都是由一个巨大空旷的底层空间组成,三侧环绕着米白色石材的架高廊道。两项设计的主要差异在于对称性。国家美术馆东翼由许多活泼而不规则的平面所组成,拿破仑大厅则保有沉稳的秩序感,属于法国建筑近五百年来的特征。

然而,拿破仑大厅位于地面之下,全然消失在巴黎的地面风景里。而整个设计中最引人注目的元素,肯定非金字塔莫属,这个七十英尺高的玻璃结构,主要发挥装饰作用。无论在造形或建筑题材上,这一充满争议的添加物,也许是过去半个世纪里最天才的建筑手笔:有太多东西需要依赖它的成功,而又有太多东西可能出错却没有发生。纯就概念来说,在卢浮宫这个美术学院风格浓厚的宫殿中央,放入一座偌大的现代主义玻璃金字塔,似乎显得荒谬绝伦,但是,对一个未受过往记忆偏见影响的游客来说,进入拿破仑中庭丝毫不觉得有任何突兀。

新结构的形状和轴线,与拿破仑三世的卢浮宫轮廓完美对齐。游客很难不留意到金字塔尖端无懈可击地对准了东侧时钟塔楼上的三角楣,或与北面的黎希留塔楼和南面的德农塔楼互相映衬,令人赞叹。玻璃金字塔又加强了卢浮宫的对称性,并凸显宏伟的中轴线,从拿破仑中庭沿着同一条轴线不断向西,延伸至和金字塔同时兴建的拉德芳斯新凯旋门,也是巴黎西向扩展最鲜明的标志。同样,从形式上来说,它的形状也是个无比聪明的选择:尽管金字塔在这个位置上占据了必要的量体,但因为它本身的形状和性质,它自我缩小成一个点,然后消失在空气中。任何更四平八稳的东西,必然会令人感到累赘和不协调。

除了形式运用成功,更不能不提金字塔在题材选择上的贴切性。如果对法国文化不够了解,看到一个属于古埃及的建筑形式居然屹立在当代巴黎的中心地带,难免觉得古怪。然而在现代法国人的国家认同里,有一块和拿破仑时代密不可分,而那个时代也和埃及有着难分难舍的连结。每一位法国人对于金字塔会战都了如指掌,1798年拿破仑出征埃及,在7 月21 日这一天打了漂亮的胜仗,战争前夕,他才以振奋人心的演说训勉过官兵:“试想,从这些金字塔的高度俯瞰人间,有四千年的历史在观照你!”

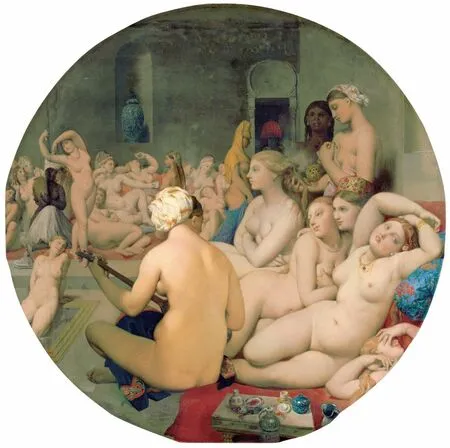

本页让·奥古斯特·多米尼克·安格尔《 土耳其浴女》布面油画 108×110cm 1862 年卢浮宫藏

为了纪念这场战役,拿破仑下令建造金字塔广场和金字塔街,至今仍在,位于卢浮宫的西北端。卢浮宫博物馆的研究员德农,以《波拿巴将军出征期间之上埃及与下埃及游记》(Travels in Upper and Lower Egypt during the Campaigns of General Bonaparte)一书引爆“埃及热”,在十九世纪前二十五年席卷全欧洲。另一位博物馆研究员商博良,因为破解了象形文字而奠定埃及学的研究基础,也深深影响我们在卢浮宫观看埃及文物的方式。贝聿铭的金字塔体现了法国对其他文化的开放态度,以及法国如何吸纳这些外来元素,并让它们在本质上变得十分法国,这种令人意想不到又独特的能力,具体便展现在卢浮宫上。毕竟,最能代表巴黎和卢浮宫的一件作品,正是《蒙娜丽莎》,而这幅画也是在五百年前出自一位托斯卡尼画家之手。

尽管金字塔出现在勒夫尔的新巴洛克式拿破仑中庭里令人吃惊,但它的四边都与卢浮宫其他部分的轴线精密对齐,无论是地面上方或下方的接待大厅,都巧妙又果敢地加强了周围各部分建筑的法式对称性。事实上,大卢浮宫总共规划了五个金字塔,每座金字塔都在增强轴线上发挥了各自的作用。除了中央最大的金字塔外,在北、东、南侧还有三座较小的金字塔,同样也是玻璃材质,与主金字塔呈四十五度角,让光线射入拿破仑大厅。

西边数百英尺处,在分隔拿破仑中庭和卡鲁赛中庭的圆环路口位置,有一座行人看不见的倒金字塔,向下延伸三十英尺,作为卡鲁赛广场下方购物中心中轴线上的光井。拿破仑中庭围绕金字塔的菱形铺面,也精准复制了主金字塔旁的三个小金字塔的占地面积。金字塔的形状进一步复制在每片玻璃上,玻璃以钢缆固定位置,这种钢缆结构当初是为了美洲杯帆船赛(America's Cup)的赛船而发明;包括中央金字塔和三个小金字塔,都以同样的玻璃与钢缆构成。最后,金字塔周围的三角形系列喷泉,也呼应了主结构的形状。

虽然大卢浮宫的设计从未正式考虑过后现代风格建筑师,但是金字塔兴建的阶段,正好就是后现代运动的高峰期。全球各地的建筑师、画家、作曲家、小说家,全都在反抗现代主义设定的框架,反对它对于形式纯粹性的偏好,却贬抑主题式发想或讯息投射。贝聿铭从来都不是这类后现代主义者,他的金字塔一如他为卢浮宫所做的每件事,在造形和功能上都光明磊落使用了现代主义语汇。但光是在这个地方放进一个意味深长的象征符号——先前贝聿铭在国家美术馆和波士顿美术馆的增建案里都找不到类似的东西——便已充分暗示创作者对于当前文化潮流的最新回应。

“(金字塔)将在十年内成为巴黎的一道风景,并在二十世纪的尾声,实现一件历经五百年耐心营造而成的伟大建筑工程。”他的话,如今已获得充分印证。

对页上图:亚历山德罗斯 米洛的维纳斯 大理石高:2.02 米公元前130 到100 年卢浮宫藏

1984 年1 月23 日,也就是贝聿铭被挑选为设计者的六个月后,他向一级历史古迹委员会提出了设计初稿。毫不意外地,引发极大争议。委员会宣布这项设计“格格不入”,隔天法国大报《法兰西晚报》(France-Soir)便以头版头条大剌剌写出:“新卢浮宫未盖先酿丑闻”(Le Nouveau Louvre déjà fait scandale)。但最终裁决权仍是总统一个人说了算,2 月13 日,总统宣布对这个计划鼎力支持。

事实上,委员会十分赞赏拿破仑中庭和地下空间拓建为大卢浮宫主入口的智慧,但对于如此神圣的空间里被一个不寻常的建物入侵,仍然感到不安。他们要求贝聿铭制作一个真实大小的模拟物,而他也照做了。当时这座高七十英尺的虚幻金字塔留下了不少照片,几根金属棒在天空中划出线条,悬浮在已经开挖的拿破仑中庭上。馆方邀请民众在1985 年4 月27、28日和5 月4、5 两日的周末前往参观。即使是这么一个鬼魅版本,金字塔也已显出某种威仪天下之势,虽然还是有人质疑,但这个实体模型已经成功平抚了大部分反对声浪。比亚西尼预言:“(金字塔)将在十年内成为巴黎的一道风景,并在二十世纪的尾声,实现一件历经五百年耐心营造而成的伟大建筑工程。”他的话,如今已获得充分印证。