山东临朐辛寨岩溶塌陷地质灾害勘查成果及相关建议

2023-03-04于相青张宗华

于相青,张宗华

临朐县自然资源和规划局,山东临朐 262600

1 基本概况

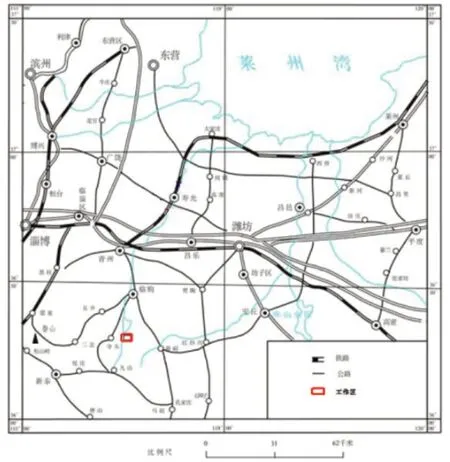

潍坊市临朐县位于山东省中部,沂山北麓,弥河上游,为低山、丘陵、平原交错地带,地貌形态上属于以构造侵蚀作用为主的低山区。辛寨街道古河村地处古河河谷与北部低山交界部位,区内以河流冲积堆积地貌形态为主,地势较为平坦。截至目前,临朐县共有地质灾害隐患点13处:崩塌7处,滑坡4处,岩溶塌陷1处,地裂缝1处。按照规模等级划分,中型1处,占7.7%;小型12处,占92.3%。缓变性地质灾害为岩溶塌陷,典型灾害点位于辛寨古河村,为本研究工作区,交通位置见图1。

图1 交通位置图

辛寨古河村岩溶塌陷地质灾害点现状情况为,房屋开裂,地面塌陷,塌陷两侧多处住户房屋出现垂直或斜向裂缝,存在继续开裂和塌陷的可能(图2)。该地区地层主要是古生界寒武系,主要包括长清群的馒头组(砖红色页岩、白云质灰岩、纹层状灰岩等)和九龙群的张夏组(灰绿色页岩、薄层灰岩互层,页岩中偶夹薄层灰岩透镜体)、崮山组(薄层状灰岩与灰绿色页岩夹中薄层竹叶状灰岩、砖红色页岩、白云质灰岩、纹层状灰岩)和炒米店组(薄板状灰岩、竹叶状灰岩、藻凝块灰岩、叠层石灰岩、泥质条带灰岩);中生界白垩系(紫灰—紫红色砾岩、砂砾岩,灰绿色凝灰质含砾粗砂岩夹灰色复成分砾岩)、新生界第四系(河床相冲积的灰黄色砾石、含砾混粒砂)。区内构造以断裂为主,主要发育北东向断裂(南流断裂)及其次级构造裂隙。

图2 塌陷现场情况

2 勘查成果

为探明工作区内岩溶塌陷情况,进行了水文地质调查、高密度电法物探测量等。

2.1 工作区水文地质特征

工作区位于古河北侧漫滩部位,第四系地层岩性主要为砂、砾石夹粉 质黏土,岩性松散,厚度约12 m,地下水位埋深3~5 m,为地下水导水、储存创造了良好空间。南流断裂南延方向次级断裂构造较发育,因受断裂构造作用影响,造成岩石破碎,加之灰岩受地下水长期溶蚀,使其裂隙更加扩大或沿裂隙形成岩溶,形成了石灰岩中错综复杂的地下水通道,为地下水导水、储存创造了良好空间[1]。

水文地质与工程地质条件较复杂[2]。根据已搜集的地质资料和勘查成果资料,以及工作区依据地下水的赋存条件、水理性质、水力特征等,工作区内地下水可以划分为3种类型、第四系松散岩类孔隙含水岩组、构造裂隙岩溶含水岩组;块状岩石风化裂隙含水岩组。

2.2 高密度电法勘查

高密度电阻率法是在常规电法基础上发展起来的新型物探方法,以岩土介质的导电性差异为基础,通过观测和研究人工建立的地下稳定电流场的分布规律,解决地下地质问题。工作区内岩性主要有黏土层、水、砂、砾石、灰岩等介质,存在较明显的电性差异,表现为电阻率的不同。据此特点,本工作区采用高密度电法勘查,利用视电阻率参数寻找岩石构造破碎带、岩溶、不同电性岩石接触界线,划定地层不稳定区域是可行的。此次高密度电法工作重点关注古河村内已沉降塌陷的房屋位置,在其周边区域分别布设了L1、L2,…,L7线(图3),重点查明已知沉降塌陷区域的电性特征变化。

图3 工作区高密度电法布设线路

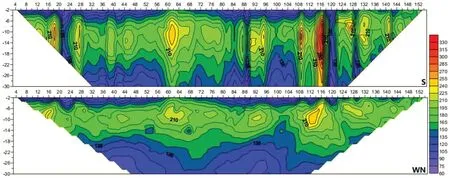

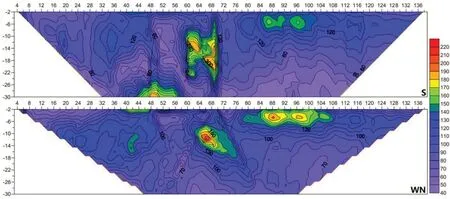

(1)高密度电法L1线。高密度电法L1线布设于古河村第16排房屋南侧胡同里,由西向东布设,起点位于古河村幼儿园,点距2 m,共布设80个电极,视电阻率断面见图4。

图4 高密度电法L1线视电阻率断面图

从图4可以看出,该条测线整体呈现表层低阻、中部高阻、深部低阻的三层电性特征,该测线表层低阻,推断为第四系土层的反应;中间高阻层视电阻率值较高,推断为古河道砂层、砾石覆盖引起的,随深度增加,视电阻率值逐渐降低,并趋于稳定,推断为下伏寒武系灰岩的正常电性特征。高密度电法L1线视电阻率断面图在横向变化上,在测线56~68、110~118 m桩号两处位置,深度4~12 m范围内,发育形态完整的高阻异常,呈椭圆封闭状,推断为粗砂、砾石富集区;2处高阻异常区深部视电阻率等值线呈下沉趋势,呈“V”或深“U”字形,推断该2处位置构造裂隙发育,岩石破碎,加之灰岩受地下水长期溶蚀,使其裂隙更大或沿裂隙形成岩溶,降低地层稳定性,在地下水渗流和潜蚀作用下,易诱发地面塌陷等地质灾害。

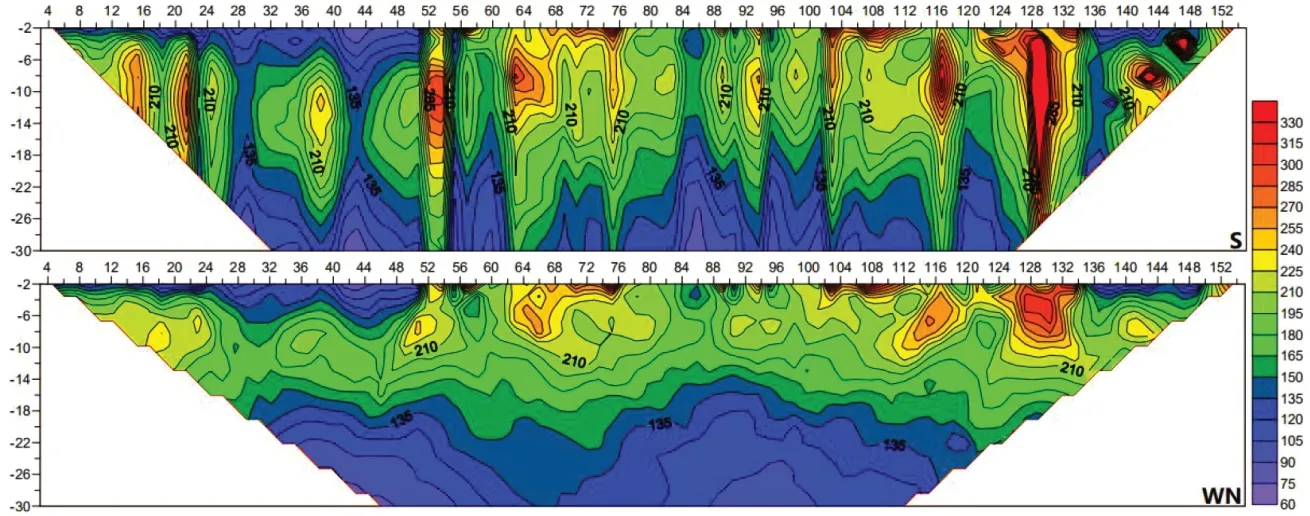

(2)高密度电法L2线。高密度电法L2线布设于古河村第16排房屋北侧胡同里,由西向东布设,起点位于古河村幼儿园,点距2 m,共布设80个电极,视电阻率断面见图5。

从图5可以看出,该条测线整体呈现表层低阻、中部高阻、深部低阻的三层电性特征,该测线表层低阻推断为第四系土层的反应;中间高阻层视电阻率值较高,推断为古河道砂层、砾石覆盖引起,随深度增加,视电阻率值逐渐降低,并趋于稳定,推断为下伏寒武系灰岩的正常电性特征。高密度电法L2线视电阻率断面图在横向变化上,在测线50~54、60~76、112~118和124~134 m桩 号 四处位置,深度4~12 m范围内,发育形态完整的高阻异常,呈椭圆封闭状,推断为砂层、砾石富集区;60~76、124~134 m桩号2处高阻异常区域,深部视电阻率等值线呈下沉趋势,呈“V”或深“U”字形,推断该2处位置构造裂隙发育,岩石破碎,加之灰岩受地下水长期溶蚀,使其裂隙更大或沿裂隙形成岩溶,降低地层稳定性,在地下水渗流和潜蚀的作用下,易诱发地面塌陷等地质灾害的发生。

图5 高密度电法L2线视电阻率断面图

(3)高密度电法L3线。高密度电法L3线布设于古河村第十五排房屋北侧胡同里,由西向东布设,起点位于古河村村委会门口,终点位于古河村中部古河道内,点距2 m,共布设72个电极,视电阻率断面见图6。

从图6可以看出,该条测线整体呈现表层低阻、中部高阻、深部低阻的三层电性特征,该测线表层低阻,推断为第四系土层的反应;中间高阻层视电阻率值较高,推断为古河道砂层、砾石覆盖引起,随深度增加,视电阻率值逐渐降低,并趋于稳定,推断为下伏寒武系灰岩的正常电性特征。高密度电法L3线视电阻率断面图在横向变化上,在测线64~70、86~100 m桩号两处位置,深度4~14 m范围内,分别显示为高阻异常,前者受地形、地貌因素影响较大,后者推断为由砂层、砾石富集引起的。

图6 高密度电法L3线视电阻率断面图

3 数据分析

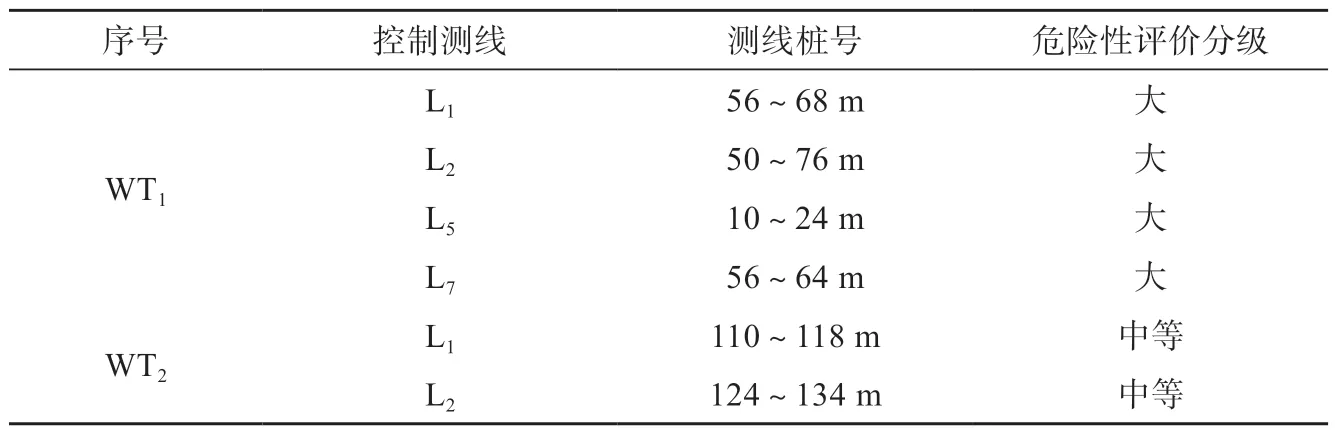

综合分析对比高密度电法、水文地质调查成果资料和已搜集地质资料,可以看出,工作区第四系厚度一般在0~12 m之间,浅部地表为土层分布,在4~12 m深度范围内,砂层、砾石分布较广泛,砂层、砾石富集区域,地层稳定性较差。综合分析物探成果资料,推断了2处构造裂隙、岩溶发育部位,分别编号WT1、WT2。

WT1由高密度电法L1、L2、L3、L5、L7测线控制,L1、L2线显示明显,L3线略有显示,L7线显示构造裂隙、岩溶发育程度较弱;WT2由L1、L2控制,L3和L7线上无明显显示。推断构造裂隙、岩溶发育部位地质特征参数见表1。

表1 推断构造裂隙、岩溶发育部位地质特征参数表

结合地质灾害发育、危险程度及物探测量成果,对2处构造裂隙、岩溶发育部位进行了危险性评价分级。其中,WT1构造裂隙、岩溶发育部位发生地面塌陷的地质灾害危险性大;WT2构造裂隙、岩溶发育部位发生地面塌陷的地质灾害危险性中等。WT1构造裂隙、岩溶发育部位砂层、砾石富集,深部灰岩破碎,在地下水渗流和潜蚀的作用下,裂隙溶蚀现象更为强烈,易形成溶蚀裂隙或岩溶,诱发地面沉降塌陷等地质灾害的发生;WT2构造裂隙、岩溶发育部位,规模整体较小,深部岩石裂隙溶蚀现象较弱,但已造成深部岩石破碎,需增强异常区域内坐落建筑物的整体结构稳定性。

4 结论

(1)通过水文地质调查工作,查明了工作区内地下水主要为第四系砂卵石岩层中的松散孔隙水和基岩构造裂隙岩溶水,两者之间水力联系密切。

(2)通过物探测量工作,采集了工作区地电特征参数,对工作区地质特征有了进一步的了解。

(3)通过对水文、物探资料综合分析解释,对沉降区域地层结构稳定性和不良地质作用进行了解释推断,推断了2处构造裂隙、岩溶发育部位,并对其进行了危险性评价分级。其中,WT1构造裂隙、岩溶发育部位发生地面塌陷的地质灾害危险性大;WT2构造裂隙、岩溶发育部位发生地面塌陷的地质灾害危险性中等。

(4)构造裂隙、岩溶发育部位砂层、砾石富集,深部灰岩破碎,在地下水渗流和潜蚀的作用下,裂隙溶蚀现象更为强烈,易形成溶蚀裂隙或岩溶;地下水集中取水导致水位反复变化,松散地层颗粒不断流失,加剧了地面沉降塌陷地质灾害的发生。

5 相关建议

(1)建议对此次地质灾害调查工作所圈定的构造裂隙、岩溶发育部位WT1、WT2进行钻探工作验证,进一步查清构造裂隙、岩溶的分布、形态、规模等特征。

(2)建议对坐落在物探异常区域内的建筑物进行强固基土(或灌灰浆处理),优化建筑物整体结构,并加强地面沉降和水平位移监测工作,发现问题并及时采取措施。

(3)建议加强对周边地下水水位的观测,避免集中取水造成水位剧烈变化,产生新的砂土流失,引发或加剧地面塌陷。