儿童友好型城市建设背景下的小学通学空间优化策略

2023-03-03袁枭函

袁枭函

(西南交通大学建筑学院)

1 引言

2 儿童友好城市发展背景

联合国于1996年提出“儿童友好型城市”理念,并且发起“儿童友好城市倡议”,该倡议希望创建安全、包容、充分响应儿童需求的城市和社区,要形成一个完善的、儿童友好的城市空间,并使之在日常生活中惠及城市中所有儿童,使其可以随时随地方便、安全地玩耍与学习。该倡议得到了各国的响应,西方发达国家在这方面的发展较早,在90年代,美国就有了“全美第一儿童友好城市”丹佛市。而我国在这方面的起步较晚,在2018年公布了《儿童友好型城市规划手册》,各个城市开始了符合自身特点的探索。深圳提出“建立安全、公平、符合儿童需求、适应深圳城市未来发展目标、具有全球城市人本特征的儿童友好型城市”的总目标,围绕儿童社会保障、儿童参与和儿童友好城市空间等领域,全面构建策略体系与核心战略。将可玩性、安全性、舒适性、可达性、自然性作为构建儿童友好的五大空间策略。长沙主要是围绕“政策友好、空间友好、服务友好”开展儿童友好城市建设[1]。成都在2022年3月5日发布了《成都市儿童友好城市建设实施方案》正式提出了儿童友好城市的建设方案和计划。目前儿童友好城市的建设还处于探索发展阶段,这一系列的儿童友好城市建设的相关政策为我国城市优化小学儿童通学空间提供了良好的契机。

3 儿童通学空间

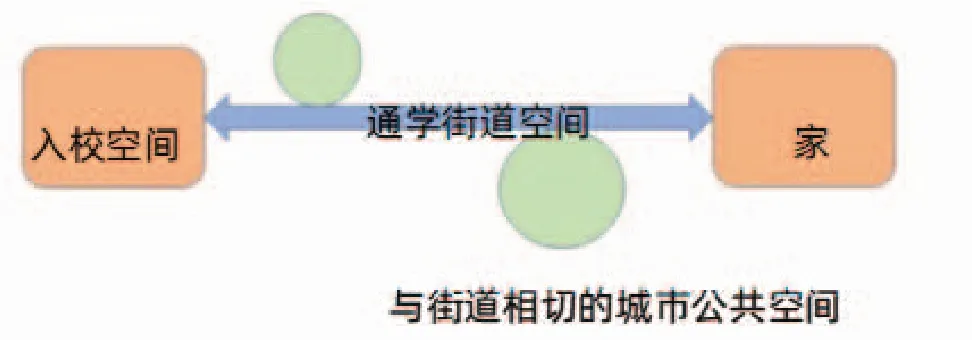

荷兰和日本分别对这一空间有着不同的解释,荷兰代尔夫特市是通过建设“儿童出行路径”来提供适宜儿童的出行环境[2],日本则是由《促进安全设施改进项目执法条例》中所规定由学校事前选择好的危险较少,上学管理容易的学生上下学通行道路称作“通学路”。目前我国大陆地区并没有明确规定通学空间的概念,于是本文将根据其功能属性将其定义为:小学生通过不同的通学行为出入学校所必经的城市公共空间,其空间要素包含入校空间、通学街道空间和与街道相切的城市公共空间等,其组成关系如图1.

图1 通学空间要素组成(图片来源:作者自绘)

4 儿童友好城市建设背景下的小学通学空间优化策略

4.1 优化目的

优化小学通学空间不仅仅是改善通勤时间段的拥堵、提高通学街道的空间品质更是提升儿童的空间体验,有效促进儿童“积极通学”[3],使其在上下学途中更多地感受到城市的正向反馈,同时也将儿童积极的通学场景融入城市生活场景中,由表及里的推动儿童友好城市的建设发展。

4.2 优化要点

4.2.1 提升空间安全性

①提升交通安全,据我国2017年发布的《中国儿童道路安全蓝皮书》统计,每年约1.85万儿童由于交通事故丧命,交通安全隐患是每一位家长最大的担忧,与我国人均机动车保有量每年递增相对的是由于部分小学位于城市的旧城区,在早期规划设计时没有考虑机动车临时停靠的问题这就容易导致人车流线交叉,从而造成安全隐患。

②提升人身安全,因为我国目前交通标志和街道标识并未考虑到儿童的情况,这样可能导致儿童因身高问题无法及时看到和识别标识而导致危险的发生,其次在儿童通行的街道上常常有乱停放的自行车、垃圾堆等障碍物也会对儿童带来一定的威胁。

央行从二季度开始,货币政策在实际操作中转向全面宽松。但由于政策传导渠道不畅,并未实现实体经济信用总量的有效扩张。分析称,在经济下行压力加大环境下,央行货币政策宽松的前提不会改变,同时会更加注重疏通政策传导渠道。

③加强视线监控,在公安部“儿童失踪信息紧急发布平台”可以查到2016年5月到2017年5月一年时间就有40名儿童被拐卖,192人走路迷失,所以在通学空间内不应有脱离家长老师视线的隐蔽空间和监控死角。

4.2.2 提升空间舒适性

在家长接送等候区存在着休息座椅等街道家具缺失的问题导致该空间舒适度不足,目前大部分小学放学时家长都是站在门口等候,增加了家长的不适感和焦虑。同时因为街道家具的缺失也容易导致等候家长的儿童没有舒适的空间休息和玩耍。

4.2.3 提升空间趣味性

小学的通学空间是儿童离开学校后面对城市的第一印象,所以一个充满童趣的通学空间不仅吸引他们快乐玩耍、激发他们的想象力和探索欲望助力儿童身心成长茁壮成长还为儿童友好型城市建设成果增加了说服力。

4.3 空间优化策略

4.3.1 入校空间优化策略

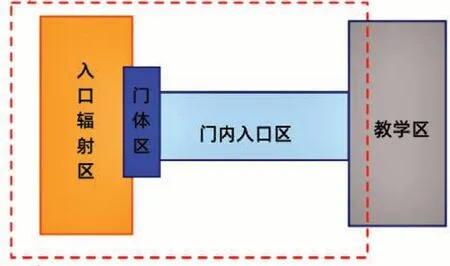

入校空间可分为入口辐射区、门体区和门内引渡区(见图2)[4]。其中门内引渡区属于校内空间,本次研究不做讨论。

图2 入口空间要素

1)入口辐射区优化策略

①在入口辐射区按照通学方式的不同合理规划接送区域和路线,将儿童在放学时按照各自的通学方式(步行,非机动车接送、公共交通和机动车接送)带到相应的区域,避免不同流线的交叉和干扰。等候区可以用不同颜色和材质的铺装进行区分,这样不仅可以便于家长和孩子快速识别区域,也可以增添该区域的趣味性。

②合理规划临时停车模式,根据魏丹妮、罗奎[5]的研究,可以实行“错时放学+错时停车”的模式,学校根据年级实行“错时放学”然后交管部门协调安排周边临时停车位,并规定只能接送家长使用,“错时放学”和“错时停车”应该配合实行。

③加强安保管理,可以安排学校工作人员配合交警在通学期间加强安保管理,在交通复杂的区域可以划定安全岛和在通学高峰时设置限速和禁止通行的标识以防安全事故的发生。

2)门体区优化策略

门体区多为校门,作为一所学校的门脸也是孩子对于学校的第一印象,然而部分小学的校门因为建成时间久远,还是存在设计老旧,辨识度不高,色彩过于沉闷等问题。关于校门的优化,首先可以结合每所学校自身的办学特色,比如成都鼓楼小学就将围棋作为装饰元素装点在校门上,体现其围棋特色校的特点。其次可以选择儿童喜爱的明亮鲜艳的颜色对校门的色彩风格进行装饰。最后可以鼓励儿童用书法手写校名来提高儿童对于学校建设的参与度,也增强其归属感和自豪感,助力儿童健康成长。

4.3.2 通学街道空间优化策略

1)安全性优化策略

①优化交通流线,采用隔离绿篱或景观小品等物理手段将车行道、非机动车道和人行道隔开,降低因流线交叉带来的安全风险。

②在每一个儿童经过的过街路口设置醒目的提示,并保证司机转弯时无视线死角。

③在过街长度超过16m时应设置“安全岛”[6]。并且在儿童通学范围内的机动车道应实行限速管理,车速不得超过30km/h并设置醒目的提示牌。

④在儿童经过的人行道内不得有如垃圾堆放点等其他有可能危害儿童安全的障碍物。

2)趣味性优化策略

①根据杨佳音[7]的研究发现儿童有一定的群体性色彩偏好,如低年级儿童喜欢暖色调,倾向于鲜艳、纯度高的色彩,而高年级儿童喜欢复合色彩,所以在铺装颜色的选择上可以使用黄色和红色这样会使大多数儿童感到愉悦从而刺激他们的思维活跃。在材质的选择上可以选择较软的塑胶材质增加亲和度,激发儿童的玩耍乐趣。

②适当植入游乐小品,可以设置一些低年级儿童喜欢的仿真陈设如花草动物等元素来激发他们的童真和好奇心,同时也可以配合上适合高年级儿童的较为抽象的可变家具和陈设来锻炼他的创造力。

4.3.3 与街道相切的城市公共空间优化策略

①可以适当在有空地条件的情况下增加口袋公园或者袖珍广场,这样在缺少儿童活动场所的儿童可以在放学回家时有可以玩耍的空间。

②合理规划停车空间,将机动车与非机动车停车位进行分割设置,并且利用绿化景观、趣味小品,富有童趣的色彩进行点缀和装饰,缓解停车空间的枯燥与单调。

③针对搭乘公交的儿童,可以设置有趣的公交站点,在广告处可以选择播放儿童喜爱的动画或者张贴趣味故事,与站点信息一起应设置在高度146cm左右方便儿童阅读[8],同时也应提供等车休息的座椅设施。

5 结语

小学通学空间作为儿童最常使用的校外公共空间,对其的优化在儿童友好城市建设当中具有相当重要的意义。本文明确了当前通学空间普遍存在的不足并以此为基础对通学空间的关系和功能进行了梳理。

结合儿童友好的理念从提升空间安全性,空间舒适性和空间趣味性三个方面出发,提出了入校空间优化策略,门体区优化策略以及通学街道空间优化策略,为城市更新与发展提供参考。