多种支护模式下基坑监测数据处理与分析★

2023-03-02郑少强佟庆伟

李 旭,郑少强,佟庆伟,绳 虎

(中国核工业二四建设有限公司,江苏 徐州 221000)

0 引言

随着城市建设的快速发展,基坑支护结构多样化,同时考虑到城市建设用地的局限性等因素,基坑监测结果可以很好地反映基坑工程的稳定性。目前,不同支护模式下基坑围护结构变形特征及检测方法正在进一步研究中[1-2]。李芒原等[3]采用BIM+3D激光扫描技术、Wu等[4]采用无人机图像,Li等[5]采用锚索轴力监测系统以及贺勃涛[6]采用三维激光扫描仪对基坑工程监测技术进行创新;江毅[7]、尹利洁等[8]、龙林[9]、刘军[10]、刘志刚[11]、胡化刚[12]、侯亚彬[13]、熊宗喜等[14]分别对广州、兰州、长沙、郑州、上海等地区基坑支护结构监测结果进行分析;王登杰等[15]基于距离收敛对坡顶水平位移进行分析;彭祥国等[16]结合红谷隧道工程对信息化施工条件下深基坑监测结果进行分析。

本文以徐州某项目基坑工程为例对多种组合支护模式结构进行研究,对桩顶水平和竖向位移、立柱竖向位移进行了监测以及监测结果分析,研究相关异常值现象成因及变化趋势,研究了不同支护模式对基坑整体稳定影响及变化规律。

1 工程概述

1.1 工程概况

本工程位于徐州市泉山区,基坑设计安全等级为一级,监测点及基坑支护平面图见图1。

本工程场地总用地面积40 318.285 m2,现场车库基坑挖深8.6 m,主楼基坑挖深9.05 m,基坑设计等级为一级,抗震设防类别为丙级。

1.2 工程地质及水文地质条件

该工程场地所处的地貌单元类型为废黄河高漫滩地貌单元,该场地现为平地,地形总体上较为平缓。场地地面标高最大值42.42 m,最小值39.51 m,地表相对高差2.91 m。

根据勘察并结合区域地质资料,该工程主要土层均属第四系沉积物,土体参数见表1。

表1 典型土层特征参数

1.3 基坑支护设计方案

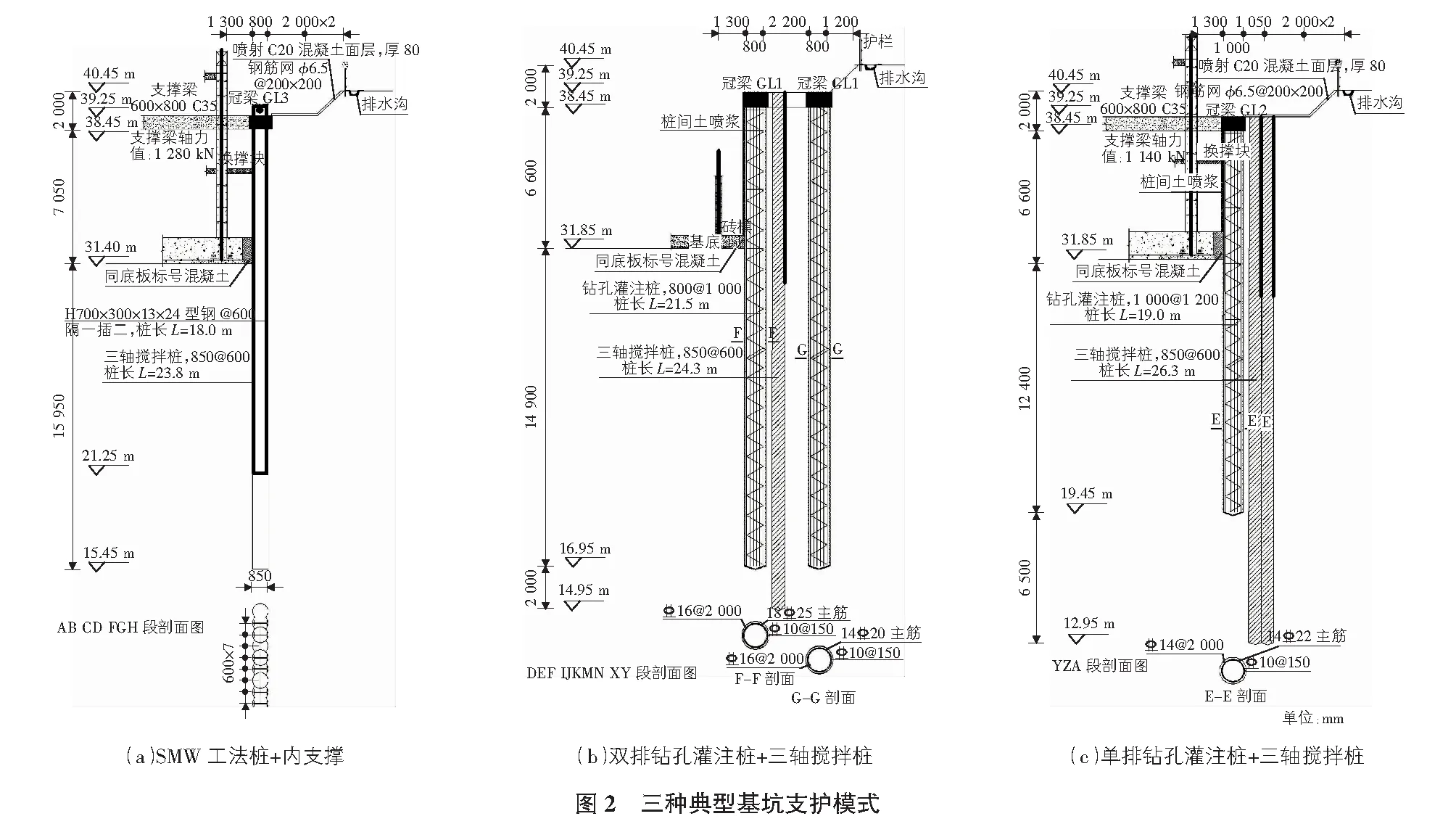

该工程基坑支护安全等级为一级,使用年限12个月,根据该场地的工程地质水文条件及挖深情况,该项目基坑采用800 mm,1 000 mm钻孔灌注桩+一道钢筋(角撑)以及SMW工法+内支撑(角撑),三轴搅拌桩止水的组合支护模式,并按不同段划分,基坑支护的BIM三维模型如图1所示。典型的三种支护模式中AB,CD,FGH为代表的SMW工法桩+内支撑;以DEF,IJKMN,XY为代表的双排钻孔灌注桩+三轴搅拌桩;以及以YZA为代表的双排钻孔灌注桩+三轴搅拌桩。三种典型的基坑支护如图2所示。

2 基坑围护结构监测方案

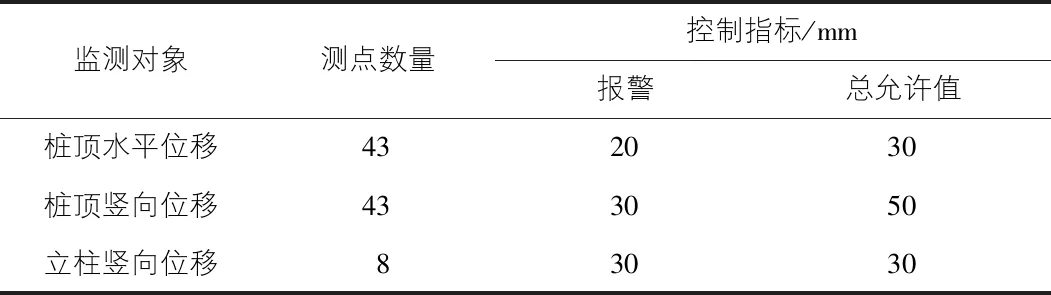

本工程基坑开挖深度深、面积大、边长长、周边环境复杂,必须借助监测手段保证工程稳定安全。对桩顶水平和竖向位移、立柱竖向位移进行监测,实时了解基坑支护体系的实际状态,确保基坑工程施工安全,同时得到实时变形情况和对周边环境的影响。监测项目监测点、监测控制指标如表2所示。主要测点按区段划分,布置平面示意图如图1所示。

表2 监测项目及监测点

2.1 监测仪器与观测要求

2.1.1 桩顶水平和竖向位移

围护体系中冠梁的水平位移和竖向位移可以控制每个结构类型断面处变形情况。水平位移观测根据一级基坑监测的要求按变形监测一级精度进行测量。监测仪器为莱卡TS60全站仪,标称精度0.5″,观测点的坐标中误差为1.0 mm。本项目围护桩顶水平iyiwe监测按实际情况采用小角法进行量测。

竖向位移采用按照变形测量一级技术要求进行几何水准测量,监测仪器为美国天宝Trimble Dini03电子水准仪,条码铟钢水准尺,标称精度0.3 mm/km。

监测点埋设方式如下:

水平位移与竖向位移监测点共用,监测点设置为冠梁每隔20 m布置1个点,共43个监测点,采用强制对中标志,对应的编号为C1~C43。

2.1.2 立柱竖向沉降位移

立柱竖向位移按照变形测量一级技术要求进行几何水准测量,监测仪器为美国天宝Trimble Dini03电子水准仪,条码铟钢水准尺,标称精度0.3 mm/km。

该项目结合实际情况,基坑支护监测体系中立柱竖向沉降位移点为8个,编号为LZ1~LZ8。

2.2 监测指标

该项目基坑支护监测工程中监测项目监测点、监测控制指标如表2所示。

3 基坑监测数据分析

3.1 桩顶位移

3.1.1 累计水平位移

经过对不同支护模式的周边监测点的长期数据进行分析,得到不同段的累计水平位移的结果,如图3所示。后文将以具有代表性的分段进行分析。

1)SMW工法+内支撑。

由图3(a)可以看出,在SMW工法+内支撑的支护模式下,以AB,CD段为代表,累计水平位移变化趋势可以分为四个阶段。第一阶段节点为2021年1月17日,第16次检测,该过程缓慢增长;第二阶段节点为2021年2月6日,第34次检测,该过程增长迅速;第三阶段节点为2021年4月15日,第68次检测,该过程增长相比第二阶段增速减缓;第四阶段节点为2021年4月16日之后,先经过一段时间的快速增长,最后趋于稳定。该现象由于土体沉降不均匀及开挖荷载变化所致。四个阶段累计位移值均为正值,说明桩顶逐渐向坑内侧偏移,最大偏移值为21.2 mm,监测点为C7,超过监测报警值,小于总允许值。这是由于该监测点周围出现建筑物材料堆载,并且处于长期大车行驶道路,致使坑侧荷载值超过设计荷载,坑侧压力增大,水平位移严重增大。

2)三轴搅拌桩+单排钻孔灌注桩。

由图3(b)和图3(c)可以看出,在三轴搅拌桩和双排钻孔灌注桩的支护模式下,以BC,JKMN段为代表,累计水平位移总体变化趋势和AB,CD段相同,分为四个阶段:第一阶段缓慢增长;第二阶段增长迅速;第三阶段,BC段趋于稳定,JKMN段依旧保持较快增长速度;第四阶段,BC段缓慢增长,JKMN段依旧保持较快增长速度。BC段最大偏移值为26.9 mm,监测点为C3,超过监测报警值,小于总允许值。JKMN段累计水平最大值为18.3 mm,小于预警值,安全。这是由于BC段为工程正门前道路,来往的大车较多,JKMN段为小路,车流量少,对应荷载少。BC段坑侧荷载值超过设计荷载,水平位移严重增大。

3)三轴搅拌桩+双排钻孔灌注桩。

图3(d)~3(f)是在三轴搅拌桩和双排钻孔灌注桩的支护模式下的再细分。HI段为最初早期基坑开挖,NOPQV段为10号楼商业,YZA段加上了内支撑。

HI段的累计水平位移可以分为两个阶段,2021年4月26日 前的快速增长阶段和之后的相对缓慢增长阶段。HI段累计水平最大值为9.2 mm,小于预警值,安全。NOPQV段为后开挖,整体呈逐渐增大趋势,没有明显的分界线。NOPQV段累计水平最大值为11.8 mm,小于预警值,安全。YZA段为单排钻孔灌注桩+三轴搅拌桩+内支撑,整体趋势与AB,CD段相同,第一阶段缓慢增长;第二阶段增长迅速;第三阶段增长相对较慢;第四阶段先快速增长,最后趋于稳定。YZA段累计水平最大值为17.6 mm,小于预警值,安全。

4)综合对比分析。

从图3可以发现,不同支护模式下桩顶水平位移总体趋势是逐渐增加的,即向基坑内侧偏移。对比几种支护模式位移变形情况,可以看出SMW工法+内支撑以及单排钻孔灌注桩+三轴搅拌桩+内支撑的桩顶水平位移总量最大,双排钻孔灌注桩+三轴搅拌桩次之,单排钻孔灌注桩+三轴搅拌桩最少。此外,累计水平位移受外界环境影响较为显著,特别是BC段和CD段,存在长期车辆荷载。

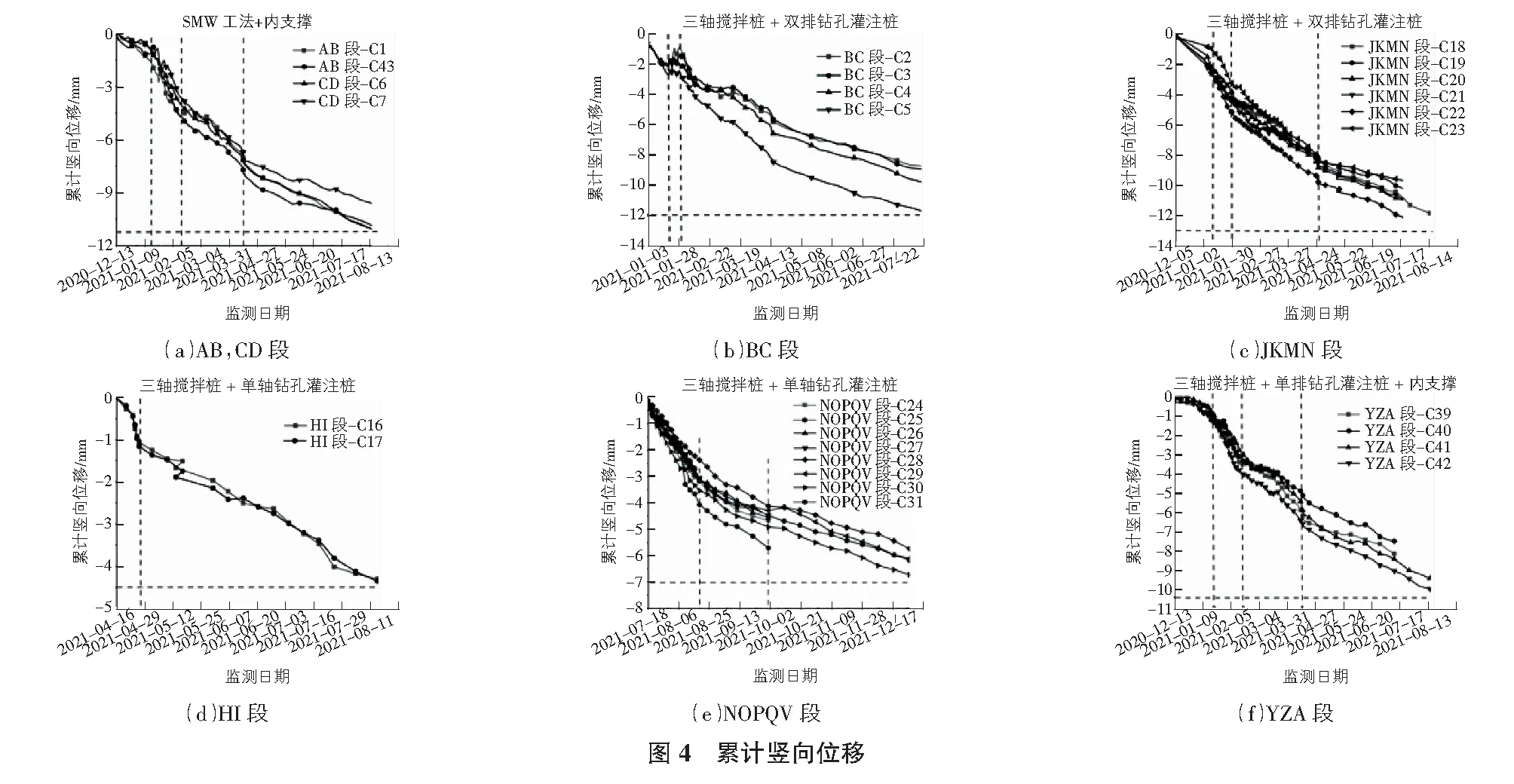

3.1.2 累计竖向位移

与累计水平位移不同分段相对应,累计竖向位移的结果如图4所示,取具有代表性的分段进行分析。

1)SMW工法+内支撑。

由图4(a)可以看出,与累计水平类型,在SMW工法+内支撑的支护模式下,以AB,CD段为代表,累计竖向位移变化趋势可以分为四个阶段:第一阶段累计竖向位移绝对值缓慢增长;第二阶段增长迅速;第三阶段增长相对较慢;第四阶段先快速增长,最后趋于稳定。四个阶段累计位移值均为负值,说明桩顶在逐渐沉降,最大沉降值为11.08 mm,小于监测报警值。

2)三轴搅拌桩+双排钻孔灌注桩。

由图4(b)和图4(c)可以看出,在三轴搅拌桩和双排钻孔灌注桩的支护模式下,以BC,JKMN段为代表,累计水平位移总体变化趋势和AB,CD段相同,分为四个阶段:第一阶段累计竖向位移绝对值缓慢增长;第二阶段增长迅速;第三阶段增长相对较慢;第四阶段先快速增长,最后趋于稳定。其中,BC出现一个奇异值,这是由于2021年1月28日左右进行了基坑开挖,土压力变小,导致基坑竖向位移上升。BC段累计沉降最大值为11.72 mm,小于监测预警值。JKMN段累计沉降最大值为12.12 mm,小于预警值。

3)三轴搅拌桩+单排钻孔灌注桩。

与累计水平位移分段划分相同,图4(d)~图4(f)是在三轴搅拌桩和双排钻孔灌注桩的支护模式下的再细分。HI段为最初早期基坑开挖,NOPQV段为10号楼商业,YZA段加上了内支撑。

HI段的累计竖向位移变化规律与累计水平位移变化趋势相同,可以分为两个阶段,2021年4月26日前的沉降快速增长阶段和之后的相对缓慢增长阶段。HI段最大沉降值为4.36 mm,小于监测报警值。NOPQV段为后开挖,整体沉降量呈逐渐增大趋势,没有明显的分界线。NOPQV段累计沉降最大为6.72 mm,小于预警值。YZA段整体趋势与AB,CD段相同,最大沉降值为10.05 mm,小于监测预警值。

4)综合对比分析。

从图4可以发现,不同支护模式下桩顶累计竖向位移绝对值除了NOPQV段,其余支护模式的总体趋势相同,可分为四个阶段:第一阶段累计竖向位移绝对值缓慢增长;第二阶段增长迅速;第三阶段增长相对较慢;第四阶段先快速增长,最后趋于稳定。对比几种支护模式沉降变形情况,可以看出SMW工法+内支撑以及单排钻孔灌注桩+三轴搅拌桩+内支撑的桩顶累计沉降总量绝对值最大,但也远小于预警值;双排钻孔灌注桩+三轴搅拌桩的模式下次之,单排钻孔灌注桩+三轴搅拌桩的模式下最少。NOPQV段竖向沉降曲线变化规律相对单一,不存在显著的分段变化。

3.2 立柱竖向位移

经过对不同支护模式的周边监测点的长期数据进行分析,得到不同段的立柱竖向位移的结果,如图5所示,按内支撑位置划分。

3.2.1 AB,CD,FGH段

AB,CD,FGH段为SMW工法+内支撑,累计立柱竖向位移曲线如图5(a)所示。AB,CD,FGH段立柱竖向位移变化趋势相同,可分为三个大的阶段:

第一阶段节点为2021年1月20日,第17次检测,该过程负增长;第二阶段节点为2021年1月22日,第19次检测,该过程急速增长;第三阶段节点为2021年1月22日之后,立柱竖向位移曲线呈波浪形,趋于稳定。最大偏移值为8.52 mm,监测点为LZ8,远小于监测报警值。

3.2.2 YZA段

YZA段为三轴搅拌桩+单排钻孔灌注桩+内支撑,累计立柱竖向位移曲线如图5(b)所示,累计立柱竖向位移变化趋势与AB,CD,FGH段完全一致。第一阶段负增长,第二阶段急速增长,第三阶段呈波浪形,趋于稳定。最大偏移值为10.79 mm,监测点为LZ4,远小于监测报警值。YZA段内LZ3,LZ4和LZ5趋势基本一致,竖直相差较大,基坑时空效应明显。

3.2.3 综合对比分析

从图5可以发现,不同支护模式下累计立柱竖向位移趋势相同,分为三个阶段:第一阶段负增长;第二阶段急速增长;第三阶段呈波浪形,趋于稳定,均远小于预警值。

4 结论

本文通过徐州某项目基坑工程中监测数据,对SMW工法桩+内支撑、三轴搅拌桩+单排钻孔灌注桩、三轴搅拌桩+双排钻孔灌注桩等多种组合支护模式结构进行研究分析,得到以下结论:

1)不同支护模式下桩顶累计水平位移总体趋势相同,可以分为四个阶段:第一阶段增长缓慢;第二阶段增速显著;第三阶段增长相对较缓;第四阶段先显著增长,最后趋于稳定。

2)不同支护模式下立柱累计竖向位移趋势相同,可分为三个阶段:第一阶段负增长,第二阶段急速增长,第三阶段呈波浪形,趋于稳定。

3)SMW工法+内支撑以及单排钻孔灌注桩+三轴搅拌桩+内支撑的桩顶水平、竖向位移总量最大,双排钻孔灌注桩+三轴搅拌桩次之,单排钻孔灌注桩+三轴搅拌桩最少。

4)内支撑可有效减少围护桩变形。

5)各种支护模式均易受周边荷载影响。