次氯酸钠应急处理突发锰污染厂试研究

2023-03-02朱满四

朱满四

(娄底市水业有限责任公司,湖南 娄底 417000)

1 概述

锰污染是常见的水污染问题,常发生在以山区水库、地下水作为水源的地区。锰是人体必需的微量元素,但是过高浓度的锰摄入会严重影响身体健康,引发呼吸道、血液等众多疾病,甚至致死(5 mg/L~10 mg/L)[1]。此外,当饮用水中锰含量过高,还会严重影响水的色度,产生“黑水”现象。当含锰水在配水系统中输送时,大量的锰离子会使管网中出现黑色杂质,并与铁离子形成的红泥混合,形成难以清理的杂质,堵塞管道,影响输水效率和供水安全。因此,含锰水的处理一直以来受到广泛关注,是自来水厂急需解决的问题。

有大量研究针对饮用水除锰展开,目前主要使用的除锰方法有氧化法、吸附法和微生物法[2]。氧化法是指通过化学氧化剂,将水中溶解性的低价锰氧化为固态高价锰,进而通过物理分离的方法将锰去除。吸附法是指采用天然吸附剂或者改性吸附剂吸附水中溶解性的锰对其进行去除,常用的吸附剂有改性活性炭、高岭土等。然而,吸附法存在吸附剂再生成本高的问题,难以大规模使用。微生物法是指在滤池中培养锰氧化细菌,在过滤过程中,由细菌对锰进行去除。微生物法具有良好的应用前景,但是培养细菌较为困难,且在饮用水处理中较为罕见。因此,本文着重研究氧化法除锰。

氧化法除锰时,通常采用的氧化剂有高锰酸钾等。但是高锰酸钾在水厂中并非常见的储备药,在应急处理时缺乏药剂和投药装备,难以随需随用。且氧化法除锰的研究大多在实验室或者中试装置上进行,厂试研究较少,其实际应用效果尚不明确。因此,本文依托实际案例,对水厂中的常见氧化剂次氯酸钠的除锰效果进行厂试研究,对次氯酸钠的投加位点、投加量以及混凝剂的作用进行分析,以期为类似水厂应急除锰工作的开展提供参考。

2 案例概况

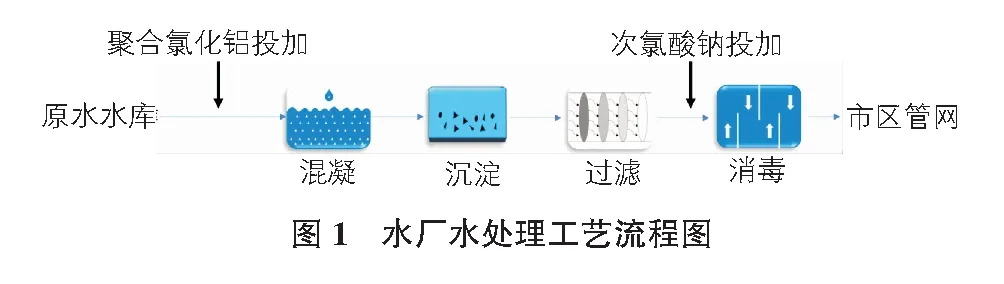

案例水厂位于湖南省某市城郊的西北方向半山坡,此水厂的水源地水库集水面积内有关停煤矿,有富含锰、铁的矿涌水注入水库,水库集水面积19.55 km2,总库容1 146万m3,正常库容1 035万m3,正常水位249 m,死水位219.4 m。2022年1月,该市出现连续降雨降雪天气。雨雪水灌入水源水库集水范围内被封的一些小煤窑矿井,造成锰浓度很高的矿坑涌水流入该水厂水源水库,水源水中锰含量严重超标。该市环保局第一时间监测到水库锰含量(质量浓度)为0.14 mg/L~0.2 mg/L,超出合格标准所规定的小于0.1 mg/L[3]。市环保局紧急通知案例水厂停止供水,并解决锰超标问题。该水厂一期工程供水规模为3万m3/d,采用典型常规水处理工艺,使用10%的成品次氯酸钠溶液稀释投加消毒处理后,利用富余水头(该水厂水源地水库最低取水位为219.4 m,厂区清水池底板标高约为195 m,市政供水管网最不利点标高约为160 m)全重力自流供水,工艺流程如图1所示。

如前所述,处理锰超标问题通常需采用氧化法,将溶解性二价锰氧化为高价锰形成沉淀以去除。常用的预氧化剂有高锰酸钾、次氯酸钠等,而该水厂并未配备高锰酸钾原料和相应的投加设备,因此,该水厂能够紧急使用的氧化剂仅有次氯酸钠。在理论上,次氯酸钠预氧化能够有效氧化二价锰,结合常规水处理工艺即可达到较好的除锰效果。该水厂铁含量(质量浓度)小于0.100 mg/L,采用次氯酸钠预氧化除锰不需考虑铁离子含量的影响,然而,实际水厂运行过程中,次氯酸钠的预氧化时间能否有效、完全地氧化二价锰,以及后续滤池能否高效去除高价态锰化合物,仍需进一步探讨和验证。该水厂对次氯酸钠预氧化应急除锰进行了厂试实验,期间所产的水暂不进入清水池,而是直接排放至当地河流,待实验结论完善后再行恢复供水。

3 实验结果与讨论

3.1 次氯酸钠投加位点对除锰的影响

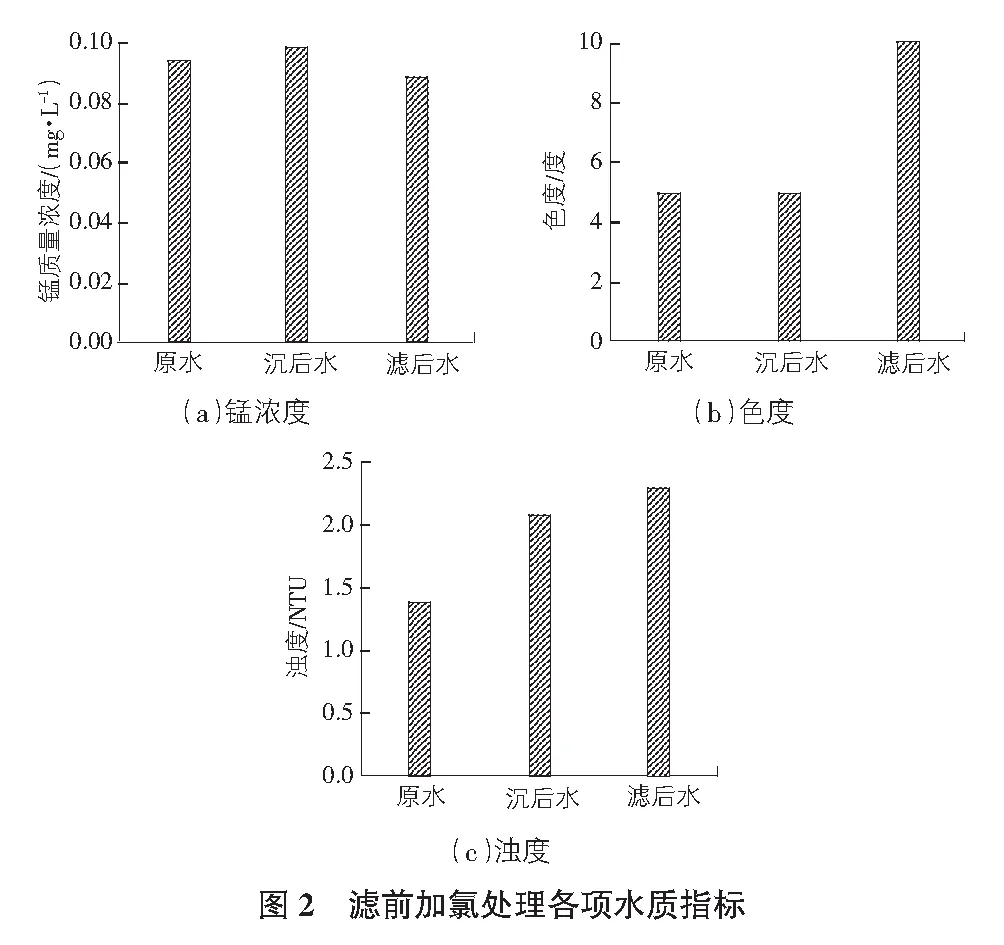

首先考察次氯酸钠投加位点对除锰效果及水质参数的影响,考虑在原水和过滤前水中加氯两种方案。实验中,分别取原水水样、沉淀后水样、过滤后水样、出厂水样进行分析,具体取样位点如下:原水取样点为进水管龙头,沉后水取样点为沉淀池溢流口,滤后水取样点为反冲洗间滤后水管龙头,出厂水取样点为化验室取样龙头。考虑到除锰后可能带来的浊度和色度问题,分析指标包含了锰含量、色度、浊度。实验中,处理流量为400 m3/h,混凝剂投量为0.07 m3/h,氯投加量为0.07 m3/h。过滤前加氯所得结果如图2所示。本组实验中,由于滤后水各项指标均超标,因此并未进行出厂水的检测。

由图2可知,滤前加氯方案并不可行。相比于原水,滤后水中锰质量浓度仅从0.094 mg/L降至0.089 mg/L,几乎没有变化。不仅如此,在色度上和浊度上,相较于原水,滤后水的两项指标都明显升高。其中,色度从5度提升到了10度,而浊度从1.38 NTU提高到了2.3 NTU。这主要是由于次氯酸钠投加后立即进行过滤,导致次氯酸钠与水中低价锰接触时间太短,无法在过滤前有效将其氧化成固态高价锰。而在过滤环节中,次氯酸钠和低价锰持续反应,导致滤后水中出现高价锰,从而浊度和色度均有所提高。因此,滤前投加次氯酸钠氧化剂对除锰并无效果,反而还会带来色度和浊度的提升。而处理该问题的关键是,需要给予次氯酸钠和水中低价锰足够长的反应时间,以保证该氧化还原反应的充分进行。

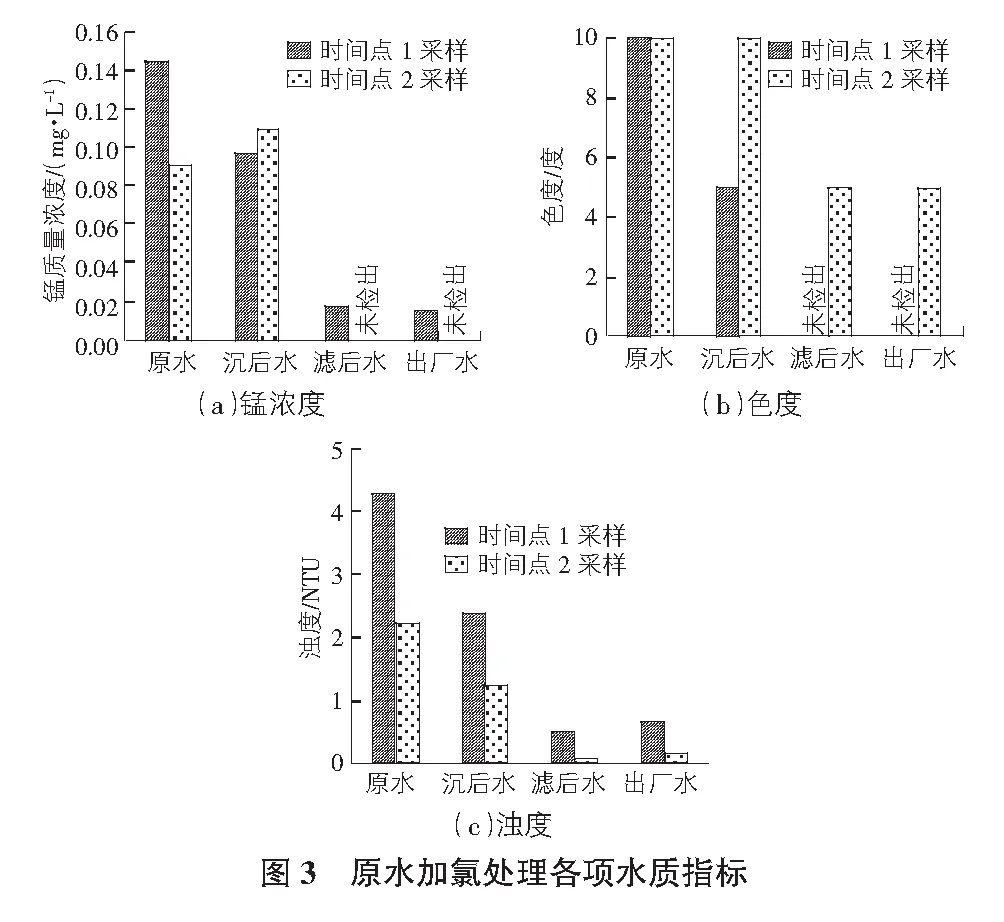

考虑到上述问题,水厂继续调整策略,将次氯酸钠投加位点提前至原水取水处,保证次氯酸钠和锰有足够长的反应时间。因此适当加大了处理流量和氯投加量,混凝剂投量仍保持不变。本次实验处理流量为600 m3/h,混凝剂投量为0.07 m3/h,氯投加量为0.12 m3/h。由于本次实验策略具有较好的效果,具备实施的可能,因此,水厂在不同时间点进行了两次测定,以考察不同原水水质波动时预氧化策略的适用性和保证实验结果的可靠性。实验结果如图3所示。

总体来看,原水投加次氯酸钠预氧化的策略能够在水质一定范围内变化的情况下有效除锰,同时降低水中的色度和浊度。时间点1取样时,原水中锰质量浓度为0.145 mg/L,经预氧化-混凝-沉淀处理后,锰质量浓度降至0.097 mg/L。进一步经过滤处理后,锰质量浓度大幅下降至0.018 mg/L。从滤后到出厂的过程中,锰浓度并未再明显改变,出厂水中锰质量浓度为0.015 mg/L,已明显低于标准中要求的0.1 mg/L的限值。当原水水质发生改变,锰质量浓度降低至0.091 mg/L时,不同处理单元处理后,水中锰浓度的变化规律与之前一致,且由于进水中锰浓度降低,经处理后,出厂水中锰含量已不可检出。原水投加次氯酸钠能够大幅提升除锰效果的原因主要在于给予了预氧化充分的反应时间。当原水中投加次氯酸钠后,水中的低价锰与次氯酸钠在混凝过程中持续反应生成固体二氧化锰[4],实现了水中锰的去除。因此,沉后水相比于原水,其锰浓度有一定程度的下降。然而,水中原位生成的固体二氧化锰颗粒非常细小,在水中具有良好的分散性,不易沉降[5]。因此,沉淀对于锰浓度的去除效果仍然有限。但是后续的过滤处理则可以有效去除水中的悬浮固体,因此,经过滤处理后,滤后水中的锰浓度大幅下降。对于色度和浊度,原水预氧化策略避免了滤前加氯时导致的过滤过程中及过滤后仍有固体锰持续生成的弊端,因而对两项指标均有明显的去除效果。

3.2 混凝剂投加对预氧化除锰的影响

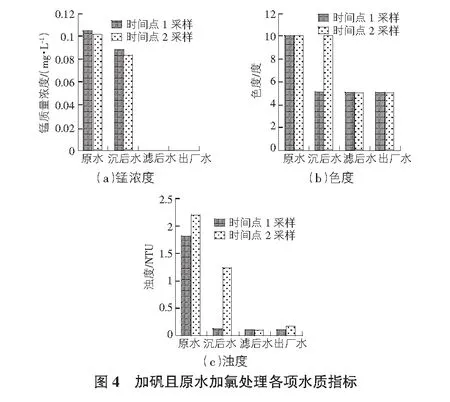

为明确预氧化除锰的主要原理,水厂进行了投加聚合氯化铝混凝剂和停止投加聚合氯化铝混凝剂的对比实验,从而考察锰的去除情况。加矾实验中,处理流量为600 m3/h,氯投加量为0.12 m3/h,混凝剂投量为0.06 m3/h,处理效果如图4所示。为保证结论的准确性,分两个时间点分别测定各项数据。

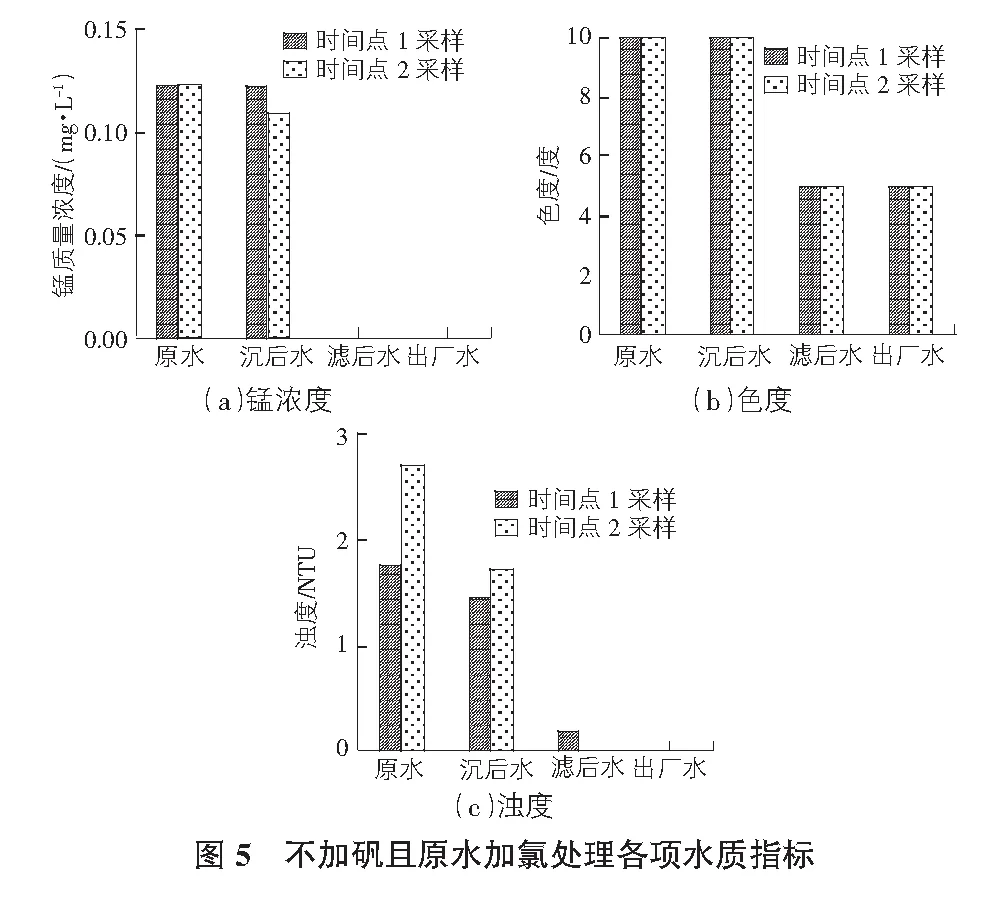

停止加矾,其他实验条件同上,处理效果如图5所示。

可以看出,不加矾后,原水和沉后水水质基本没有区别。这进一步说明了生成的固态高价锰分散性能很好,在水中形成类似胶体的结构,几乎不会沉淀。在过滤后,三项指标均有非常明显的下降。其中,对于时间点1,水中锰质量浓度从0.123 mg/L直接降低至未检出。这说明高价锰固体在过滤环节会被有效去除。与之前的结果进行对比可知,次氯酸钠预氧化除锰主要是将其氧化为固态高价锰,并在过滤环节去除,而混凝对预氧化除锰所起到的作用非常有限。因此,就除锰而言,仅通过预氧化-过滤联用即可达到较好的效果。

3.3 次氯酸钠投加量对除锰的影响

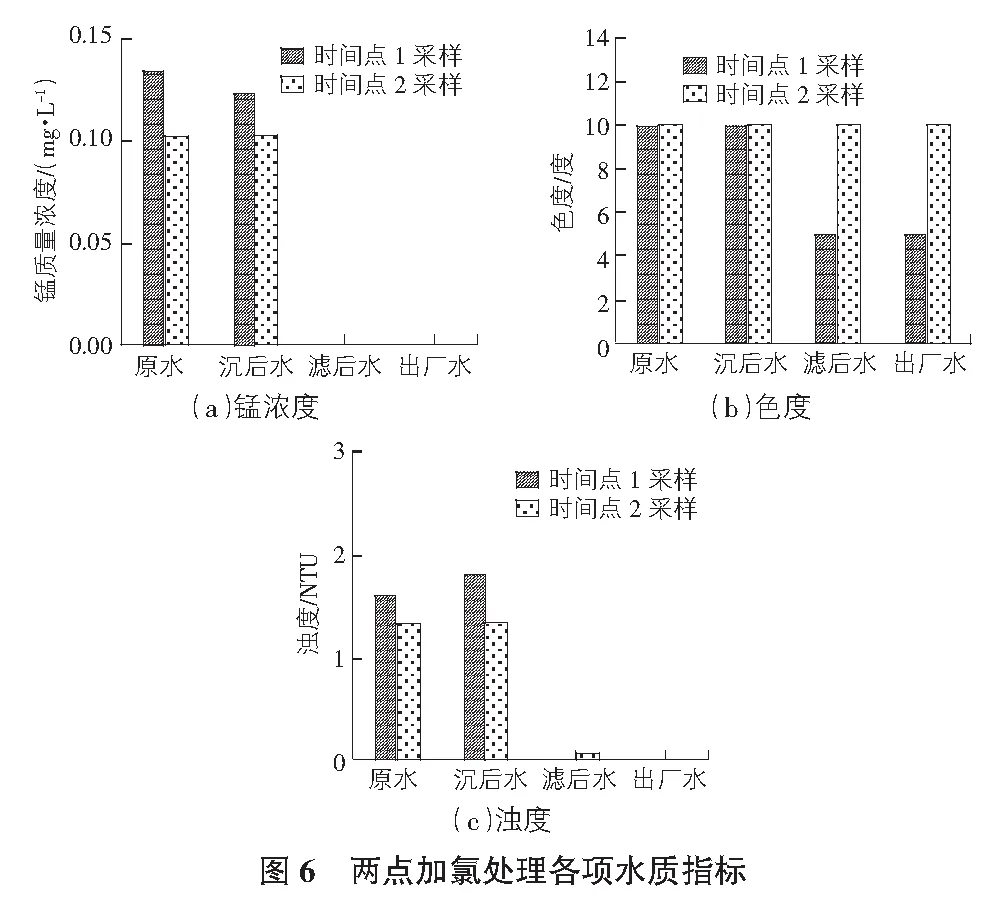

通过之前的讨论可知,原水投加次氯酸钠预氧化对于去除水中的锰有显著效果,且处理时可不额外投加混凝剂。本节继续优化次氯酸钠预氧化剂的投加量,以获取兼顾经济性和处理效果的预氧化剂投加量。加氯的作用一方面是进行预氧化,另一方面是保证出水余氯,保障饮用水生物安全[6]。因此,可先在预氧化环节投加适量的氯,保证除锰效果,然后在滤后进行补氯,以保证余氯的量。如果在预氧化环节一次性投加足量的氯,会导致本可以由混凝-沉淀-过滤去除的有机物提前与氯反应,不仅增加氯的消耗量,而且还会导致更多消毒副产物的生成[7]。水厂将原本一次性投加的0.12 m3/h的次氯酸钠分两点投加,原水预氧化处投加0.06 m3/h,滤后消毒时投加0.06 m3/h。处理结果如图6所示。

由图6可知,次氯酸钠分两点投加时,对原水中的锰仍然有非常好的去除效果。对于时间点1,原水中的锰质量浓度为0.134 mg/L,而经处理后,浓度降低至未检出。时间点2也表现出相同的趋势。值得一提的是,对于时间点1,出厂水中余氯质量浓度为0.32 mg/L,而采用预氧化处一次性投加氯的实验组中,出厂水中余氯仅为0.18 mg/L。因此,两点投加次氯酸钠可以显著降低总投氯量,不仅节约了经济成本,更可以减少水处理过程中消毒副产物的生成,具有多重意义。本次除锰实验取得成效,为尽快投产,不再调整次氯酸钠投加量就按上述两点投加方式实验结果恢复生产运行。

4 结论

本研究针对湖南省某市水库原水中锰超标的应急处理案例进行了分析,主要得到以下结论:

1)水厂中常备的次氯酸钠作为预氧化剂,配合水厂常规处理工艺,可有效去除水中的低价溶解性锰离子。预氧化剂需在原水处投加,以保障充分的反应时间。

2)次氯酸钠预氧化处理含锰原水时,除锰的主要原理是将其氧化为高价锰并通过过滤去除。混凝阶段不加矾的情况下,仍可以有效保证出水中锰含量不超标。

3)次氯酸钠除锰时,采用预氧化、滤后两点加氯可以有效降低总加氯量。对于不同水质的原水,应通过实验确定预氧化的氯投加量,在保障出水水质的前提下,应尽量降低预氧化剂的投加量,以兼顾处理效果和经济性。