基于松江老城风貌片区的城市设计实践探索

2023-03-02刘晓光

刘晓光

(上海建筑设计研究院有限公司,上海 200041)

0 引言

随着我国城镇化进程进入后半程高质量发展阶段,城市居民对老城地区建设品质要求日益提升。然而当下我国大量的老城地区存在功能业态失衡、街区空间意向模糊、文化资源隐形、生活魅力渐衰等问题。亟待探索老城发展的新路径,满足人民群众日益增长的获得感、幸福感和安全感。

因此,老城地区更新发展在关注外部环境的整治与设计的同时,需针对人口空心、活力不显、特色难现、文化消失等问题提出适宜的更新策略与场所认同。

1 松江老城发展背景

上海松江地名以境内有松江水而得,自古便有松江江面舟楫往来,繁忙兴盛之漕运景象,至今城区内保持着路河平行的水陆双棋盘格局。素有“上海之根、浦江之首、沪上之巅”的美誉。

20世纪90年代至今,松江城区发展重心跨越高速向北发展,老城地区日趋边缘化,整体发展不断滞后,转型发展意愿强烈。

随着“十四五”时期,上海市委、市政府提出“五大新城”的战略要求,明确了将松江等五个新城“建设成为具有辐射带动作用、独立的综合性节点城市”的功能定位,上海迈入了多中心发展新纪元。松江迎来历史新机遇,松江将建设成为具有辐射带动作用、独立的综合性节点城市。新的发展使命要求松江老城未来发展必将联动南部以松江枢纽为核心的现代新城片区、北部以双城融合为核心的花园新城片区,统筹东西两大工业区,成为驱动松江新城扩大能级的核心载体之一。

2 松江老城风貌片区发展研判

2.1 现状情况

松江老城风貌片区包括仓城历史文化风貌区保护范围(核心保护范围和建设协调范围)、周边老城风貌片区两个层次。

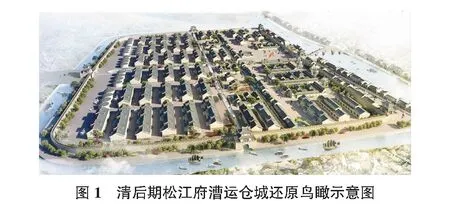

仓城历史文化风貌区为上海市32个风貌区之一,明清时期,流传着“苏松赋税甲天下”的说法,松江是名副其实的“天下粮仓之一”,而这仓便是仓城。仓城是松江古城“十里长街”仅存的旧街区,是明清松江城市发展的重要见证,也是松江府城文化的缩影。仓城历史文化风貌区现有不可移动文物保护单位127处。其中,有市级文物保护单位2处,分别是大仓桥和颐园;区级文物保护单位9处,包括云间第一桥、葆素堂、费骅宅、杜氏雕花楼、杜氏宗祠、王春元宅、赵家宅、陈氏孝堂、水次仓关帝庙(见图1,图2);另有116处文物保护点。现存的古街巷,除中山西路外,还有秀南街、仓城街、王家滩、陈家弄、横街等。中山西路上的徐氏当铺是松江唯一保存至今的清代当铺。

近年来,松江新城的建设成就有目共睹,以仓城历史文化风貌区为核心的松江老城的整体发展迟滞不前。现状街坊业态类型单一,以服饰、零售、小吃等为主,缺少文化休闲、旅游服务等体验类业态。存在粗放式建设弊端,缺少公共空间场所、建筑立面混乱、见缝插针街头广告、沿街无序停车等严重影响老城地区空间品质。文化遗迹散落在各街巷内部,缺少相关引导,文化能见度较低。居民老龄化、外来化现象严重,缺失各相关社区服务设施,环境品质较低,老城生活吸引力正逐渐降低。

2.2 目标定位

随着2021年,上海市出台十四五规划、五大新城建设导则,确定松江城区两核、四片的功能结构,为松江新城指明了发展方向。以松江全域打造成为综合性节点城市来看,目前松江产业载体以大型总部园区、产业基地为主,主要产业类型有智能制造装备、电子信息、工业互联网等,缺乏低密度、生态化、富有人文关怀的创新产业载体。

未来的老城风貌片区目标应吸引“年轻人回流老城”,促进松江主导产业链条上可被文化、艺术、创新、设计所赋能的重要环节回归仓城,形成文旅、创新产业双轮驱动的产城复合片区,通过引人、聚气、活化、复兴松江老城,打造精彩新城核心(见图3)。将老城风貌片区更新成为传承漕运文脉、引领时尚潮流、植入产业新能,充满机遇与合作的炫彩盛境、无界仓城。

3 松江老城风貌片区更新策略

3.1 策略一:功能业态全面升级

当下沿一河一街两侧文保建筑已正自发进行更新,多转型为小型博物馆、文创店铺。但仅靠一河一街两侧文保建筑自发更新,将会陷入动力弱、腹地少、见效慢、难度大等系列问题。应采用“有核心、无边界”的空间布局,规避单一功能主导,实现核心区内新旧资源聚合,构建更加扁平而弹性的空间氛围,自成系统而又相互交融。首先将目光聚焦至基地内改造难度较容易地区,通过造新血等方式引入影视产业服务、科创产业服务、未来生活体验三大核心主导功能,以增量促存量,将一街一河定位为满足古街文旅体验同时,提供相关内生产业服务,构建对外强核心、内部微循环的整体产业发展逻辑(见图4)[1-3]。

1)造新血、促增量。

外围地区内无文保单位,现状多为建国后老旧厂房。结合现有老旧厂房改造引入先锋影视高地及国际技术交流中心两大核心项目,内融大咖讲坛、国际技术学院、先锋作品展映、高技影视研发与交流、高技术发布与交易平台、滨水展示与实验剧场、特色影视衍生品销售等系列功能,成为吸引长三角地区影视新人、独立电影人、小微自媒体创业者、电影爱好者创造交流的核心目的地,并以此延展出影人之家、SOHO街区、乐活水岸、艺术村落等系列配套功能,提供栖居、游憩的多元交流场所。最终形成联动华阳湖影视综合服务核心与车墩影视发展组团打造集教育孵化、投资、摄制、发行于一体的闭环化影视制作基地。充分借力松江大学城、G60科创等资源,围绕创新全链安排各类空间,量身定制产业合院、产业金仓等产品,重点搭建创新产业平台,引入创新产业资本,打造创新产业生态圈。将仓城在古代作为经济、税赋中心的职能得以唤醒,打造G60科创走廊上唯一以低密度、生态化、文化范、历史韵为特色的科创片区(见图5)[4-5]。

2)挖内潜、重品质。

文保单位集中地区在完善区内文保单位保护的同时,结合中山路、秀南街两侧实际街廓尺度、街巷脉络等特征,进行北热闹、南静谧系列职能分工。

中山路沿线注重费骅宅—杜式雕花楼、三秀桥、大仓桥三处节点对中山路两侧街区提升的触媒作用。尊重费骅宅—杜式雕花楼处自发形成的非物质文化遗产传习、布文化展示等公益服务设施,利用周边现状建筑及空间,引入一处高端中式酒店,在畅享水乡慢生活的同时,通过核心项目带动地区整体接待品质及容量。南侧结合恢复支流河道在河口处打造以竹文化为主题的中式园林——修竹园,园内恢复已拆除文物建筑,结合历史建筑轮廓,增设沿河步行景观天桥,打造网红公共空间。最终在该节点处形成集传承、体验、居住等于一体的一站式体验中心。

大仓桥处在强化西入口门户意向的同时,北连西城隍庙大殿、南跨水次仓关帝庙,内整向河处院落围合空间,外设永丰图书馆等公共服务类项目,传承百年仓城公共活动中心功能,再塑品质公共中心。三秀桥周边拆除风貌差异较大现状建筑,新建一处游客服务中心,结合仓城漕运江海交汇的文化特征设置以潮汐为主题的文化广场,形成“三秀串两园、三秀阁上观三桥”的公共空间意向。

北岸以这三大节点为触媒,规避大规模旅游商品、小商品零售,适度增加品质居住功能,中山路沿线结合现状文保建筑打造小型文化馆、博物馆体验集群,滨河结合新增建筑形成主题精致餐饮带,将该地区打造成为松江新城公共活动新目的地。

南岸现状秀南街及各支巷整体尺度偏小,不宜承载大容量的商业接待功能,通过梳理现状街巷,设计强调南岸以秀南街为骨架的鱼骨式尽端亲水街巷体系,结合文保建筑形成一个个相对独立静谧的围合式院落组合,并以此植入主题民宿,轻度休闲餐饮,文创设计、字画工作室等小型创意办公产业等功能,融入市河南岸的整体产业格局中(见图6)[6-7]。

3.2 策略二:塑造地区风貌品牌IP

为满足年轻人出行习惯及需求,老城也需要新的宣传点,因此从仓城漕运、路河平行、诗书绘画、美谈佳话中提取灵感,提出“水韵+潮动”两大主题风貌IP,用以指导现状风貌的优化提升(见图7)。

1)通八水、复一水。

凸显江南水韵,即挖掘仓城独有“四濠环绕、仓廒如片、水陆纵横”的魅力,贯通现状水系,复刻一条东西明渠(仓南塘),打造水上公共交通微系统。同时开放滨河步道、打通现状步行堵点、增设滨河点状绿化,提升滨水空间可达性,再塑“一街一河”“滨河带廊”“两街一塘”“水弄堂”的特色水街关系。

2)水墨韵、复盛景。

结合实际需求划定三类风貌分区。中山路、市河、秀南街两侧为严格风貌控制区,必须恢复传统风貌,利用门厅、硬山顶、马头墙等形式,再现十里长街之名宅错落、屋宇相连、甲第如云。南侧划定传统风貌协调区,以“素雅淡”为核心风貌基调。延续北部街巷格局,重塑“门前闻街市,屋后闻橹声”的水乡韵味。周边划定一般风貌协调区,建立负面风貌清单体系,体现传统坡顶、院落、白墙等空间意向[8-9]。

3)定主题、国潮风。

同时以吸引当下年轻人为目标,链接基地内现状文保单位、古树等资源,形成中央游憩环——仓城潮动,主打仓城百年文化为载体的国潮特色,形成仓城潮动十景。

年丰人寿桥处,以顾绣体验为本底,策划顾绣与汉服体验相结合的潮流快闪。云间第一桥处,保留现状局部建筑框架,将两河交汇地区整体改造成滨水下沉景观广场兼顾露天影院功能,通过全息投影等数字科技手段,再现百年前陈子龙的爱国故事。秀春塘两岸利用水岸及改造厂房打造一段具有时尚感的炫彩夜景——光电表演秀。南部从传统粮仓建筑形式中提取灵感并加以塑形,塑造创新为主题的金仓秀场。结合大仓桥南网红图书馆、修竹园、三秀阁、仓南熙市等处,共同构成传统风貌与现代潮流相结合的国潮特质吸引点(见图8)。

3.3 策略三:道路交通再升级

老城地区的交通优化,不应推崇一昧增加停车供给而忽略环境品质的做法,需重点改善公共交通出行方式。强化轨交、有轨电车与城市公交的无缝接驳,提升大运量公交出行覆盖效率,形成多层次的公交服务体系(如图9所示)。

1)构环网、保护壳。

沿兴仓路、玉树路、松汇西路、永丰路等打造核心交通保护壳,划定核心慢行区域,采用一处集中式地面停车场+四大公共地下停车分区的方式,通过智慧实时停车指示系统,引导机动交通绕行街巷,提高交通出行效率。

2)双循环、融慢行。

核心区内通过梳理历史街巷、水系格局,形成一环、两街、二十二巷的绿色交通体系。一环即构成核心区水上公共交通出行体系,两街即中山路、秀南街。对中山路(永丰路至玉树路处)进行慢行化综合整治,完善断面组织,沿街道两侧设置店前设施服务绿带,将座椅等外摆与现状古树相结合,提升步行舒适性。通过划定街道空间、修缮建筑立面、增设墙角绿地等措施提升秀南街步行趣味。在玉树路上增设地下通道,将秀南街、北岸滨水步道联通至老街内,增强东西联动。各街巷通过划定街巷控制线、控制走向、街巷宽度、两侧建筑高度与界面连续性,形成三级漫游体系,恢复地区慢行空间尺度(见图10)。

4 结语

通过对松江老城风貌片区城市设计编制进行相关方面的研究,我们对老城复兴背景下的更新设计有了两点重要认识:

1)从老城居民实际诉求而言,当下老城复兴发展更需强调多元功能混合,所以自上而下的顶层设计必须顺应多元活力、产业回流的发展需求。

2)老城更新城市设计对设计师而言,需力求做到设计思维的转变,需将从终极蓝图式设计向前期设计谋划加产业业态研究、系统交通优化、特色风貌强管控的转变。