基于Pathfinder疏散模拟和GIS分析的避难场所适老化研究

2023-03-01俞庆庆杨虎翼

黄 菁 俞庆庆 杨虎翼

(安徽大学商学院,安徽 合肥 230601)

我国幅员辽阔,地形,气候复杂多样,每年受自然灾害影响的人口数量约为2亿人。自2008年汶川地震后,我国应急避难场所不断发展,到如今应急避难场所体系已初步形成。但由于民众对避难场所及建筑物抗震技术的认知有限,现阶段我国避难场所仍以室外为主,对多灾种的兼容性低,且在服务老年群体的避难需求,减轻二次伤害风险上存在较大提升空间。2020年第七次人口普查数据显示,我国60岁及以上人口已经超过2.6亿,占总人口数18.70%,我国老龄化进程进一步加快。积极应对人口老龄化、完善国家应急管理体系成为治理能力现代化的要求。

在考虑老龄人避难需求及特征的防灾规划方面,西方国家及日本由于较早进入老龄化阶段,相关研究较为成熟。Pearson[1]和Shields[2]分别研究了生存环境和不同功能建筑中老年人、轮椅残障人群的避难速度,日本学者大西一嘉等[3]重点关注大灾害的福祉避难场所选址。近年来,国内学者也开始关注老龄人口视角下的防灾体系规划,姜传胜等[4]利用现场模拟试验,对残障人士和老人的动作速率进行调查分析,苏幼坡等[5]探讨了老年社会发生重大地震灾害时老年人的应急救援问题。在场所规划领域,朱延飞等[6]探讨了国外防灾避难场所的发展特点以及人文关怀理念对我国的启示。当前国内外关于适老化的避难研究主要集中在理论层面,以区域和城市等大中尺度为主,对国内基层单元如街道等微观层面进行实践改造尝试较少,理论研究的实践指导价值尚未展现。文章在以往研究基础上,借鉴国内外建设经验,根据问卷结果进行数据梳理,对合肥市庐阳区三孝口街道和杏花公园区域开展定量测度和实践模拟,为合肥市避难场所适老化的后续研究提供建议和材料参考。

1 调查对象

以往对于老年人群行为数据的研究多基于国外群体样本,研究成果鉴于各国家教育、医疗与社会发展水平的不同,存在一定差异性。文章对老年人群的人体工学相关数据进行了问卷调查,主要收集老年人群基本信息、静卧数据、行走数据等,于2021年7月分3次完成,发放问卷共计100份。由于问题的私密性和相关测度问题对测量工具和计算能力的要求,受限于样本局限性,除亲人协助测度的受访者外,部分问卷回答效果并不理想,剔除其中60岁以下的受访者数据,总计回收60份有效问卷,获得了有关老年人群疏散速度、静卧占用空间、合适的厕所扶手高度等与适老化改造高度相关的数据。

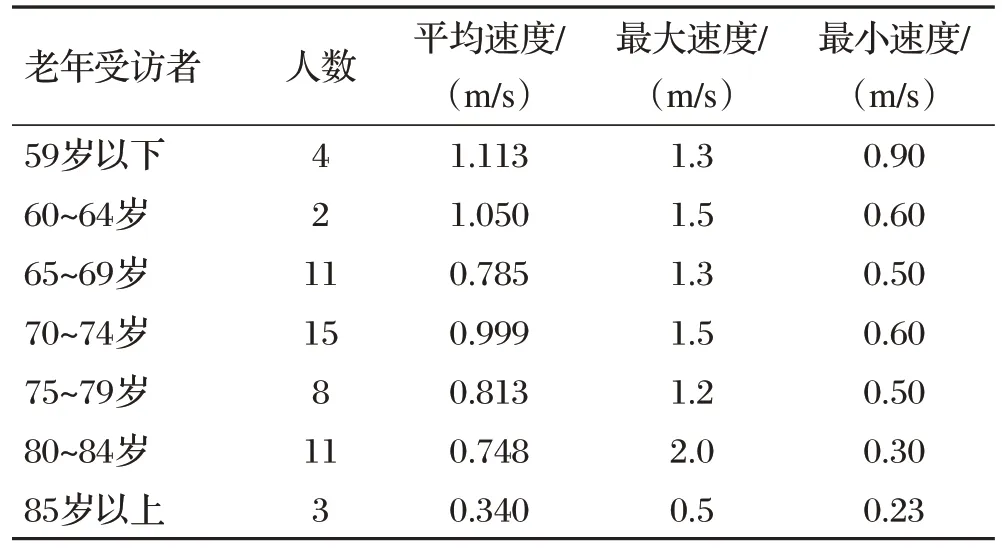

从静卧占用空间的统计结果可知,老年人平均静卧占地面积约为1 m2。在54份关于平地行走速度测量的有效答案中,老年人步行速度表现出部分差异化,不同年龄段的平均步行速度有细微差异。为了数据能够准确测度,分别对6个年龄段的平均速度、最大速度和最小速度进行统计。对老年人家中安置的厕所扶手高度,也在问卷中进行了调查,得到平均厕所扶手高度为71.81 cm,高度填写最大值为110 cm,最小值为50 cm。受访者步行速度统计如表1所示。

表1 受访者步行速度统计

2 研究区域

老年人移动能力有限,紧急情况下老年人最有效的避难范围往往不超过街道辖区。文章聚焦小尺度,挑选了合肥市老龄人口占比较高的三孝口街道进行避难场所研究。三孝口街道区域如图1所示。

图1 三孝口街道区域

三孝口街道,位于安徽省合肥市庐阳区,老龄化率相对较高,辖区总面积2.9 km2。杏花公园,在三孝口街道管辖范围内,西临风景区,东、南、北三面属居住用地和商业用地。公园主入口人流量较大,由宽10 m左右的夹道与空间开阔的港湾式公交停车场相连,日常人流疏散。西入口直通环西景区,人流量较小,其他三个入口通向居民区,居民可达性较高。杏花公园主要服务小区有杏花小区、杏花南区和合肥市人民群众政府第三生活区等。

园内配备有较完善的防灾避难设施、棚宿区、应急供水供电点、物资供应处以及医疗救护防疫区等。查阅《合肥市人口疏散基地及应急避难场所建设布局规划》(2015—2020年),杏花公园有效避难面积13 万m2,可容纳人数约3.7万人。

3 杏花公园适老化改造

3.1 改造目标

日本的避难场所适老化体系较为完善。拥有专门服务老年人、残疾人等弱势群体的福祉型避难场所,包括独立的福祉型避难场所以及一般避难场所。其中福祉型避难场所由政府考察相关可利用建筑,结合已有设施基础、避难者规模等因素进行确定。除了国营设施外,政府也会与可用的民营场地所有者进行协商。

文章将三孝口街道选定为改造区域,利用问卷调研数据,对服务于三孝口街道内社区群众的主要区级应急避难场所(杏花公园)进行测度模拟,探索在一般避难场所中设置建筑型福祉避难室,就实验结果考虑在三孝口区域内寻找设置独立性避难场所的必要性。

3.2 选址测度与老年人群逃生模拟

杏花公园地块分类卫星图如图2所示。

图2 杏花公园地块分类卫星图

为了在杏花公园中探索设置建筑型的福祉避难室,对卫星图片进行GIS处理,将杏花公园用地简单划分为四类区域,即植被茂密区、水域、建筑物占地以及大型开阔场等四类。仅大型开阔场地符合建设建筑型避难室的要求。

为了确定福祉避难室的精确位置,文章以测度计算的三孝口老年人步行速度数据,计算适合三孝口街道老年人的避难服务半径。鉴于问卷调查是在全合肥地区展开,样本结果存在随机性,计算所得不同年龄段老年人群步行平均速度数据,需要与三孝口街道不同年龄段的老年人口数据进行加权平均计算,结果得出三孝口街道的老年人口的平均速率Vavg=0.84 m/s。

三孝口不同年龄段人口数据加权计算如表2所示。

表2 三孝口不同年龄段人口数据加权计算

根据《城市抗震防灾规划标准》(GB 50413—2007)的规定,紧急避震疏散场所的服务半径宜在步行10 min的可达范围内[7]。不考虑避难过程中其他影响因素,将0.84 m/s作为老年人的步行速率,计算得到老年人10 min内的平均出行距离为504 m。

受城市路网状况的影响,老年人504 m的步行范围与以此构成的避难圆域并不相符,以杏花公园周围小区为例,利用百度地图的测距功能,发现从小区门口至杏花公园大门的最长距离约为310 m,至杏花公园中心空地区域的最短距离约为450 m。同时考虑到灾害发生时路面被破坏情况以及人员拥堵情况,文章以400 m作为老年人群10 min内疏散范围的半径。对杏花公园主要服务的小区进行GIS处理,将转化的小区几何形式的中心点作为小区的点位置,利用buffer工具,以400 m作为半径在地图上圈画出老年人的有效避难范围。杏花公园周边小区400 m老人疏散圈如图3所示。

图3 杏花公园周边小区400 m老人疏散圈

区域叠加确定选址如图4所示。

图4 区域叠加确定选址

通过对杏花公园周围不同小区老年人群有效疏散范围的叠加,剪切出一块同时满足多个小区老年人10 min避难要求的重叠区。将重叠避难区域与杏花公园中的大型开阔用地进行叠加比较,提取出在此区域内的两块空地,分别记作A地与B地。

为了找出最优福祉避难室,文章利用Pathfinder软件对三孝口地区11 000名老人进行模拟疏散演练,依照杏花公园道路结构进行疏散模型构建,通过对调查问卷中肩宽与平均步行速度等数据的整理分析,以0.84 m/s的平均步行速率与45.58 cm的肩宽作为中老年人的基础数据,以此分析软件中11 000名老年人在模拟疏散演练中分别到达A、B两地所需的时间。结果表明,到达A地需要2 495.5 s,到达B地需要3 037.8 s。

A、B两点模拟疏散时间如图5、图6所示。

图5 A点模拟疏散时间

图6 B点模拟疏散时间

经过综合比较分析,调研小组最终选定A地作为福祉型避难室的建设地点,同时经过计算,A地区域共2 833.344 m2,除去建筑墙体面积,假设建筑为两层,福祉避难室有效面积为5 600 m2。在《防灾避难场所设计规范》中紧急避难期的人均有效避难面积为0.5 m2,根据问卷调查的数据,老人的平均静卧面积约1 m2,同时避难时还应考虑生活用品堆放、轮椅等面积以及保证轮椅通行的安全通道面积,参考日本福祉型避难场所的人均有效避难面积为2~4 m2[7],选取人均避难面积2.5 m2,经过计算,该福祉避难室可以容纳2 240位老人,无法满足整个三孝口街道11 025位老年人的避难需求。

在室内避难场所容量不足的情况下,文章在三孝口街道区域范围内挑选了杏花公园东南角的老年大学作为独立的福祉型避难场所,对杏花公园避难场所进行补充。老年大学是老年人群继续社会化的重要活动场所,是老年人关于城市的认知图式里较为鲜明的意象。鉴于三孝口街道的老年大学位于大部分社区的400 m有效避难圈内且距杏花公园较近,方便灾时物资互援和信息互通,有利于形成对杏花公园避难场所的有效补充,有利于加深老年人群对避难场所的感知和了解,选取老年大学设置为独立福祉型避难场所。

3.3 改造策略

针对三孝口街道内避难场所的适老化改造内容包括杏花公园内A地设置福祉避难室,保障老年人群在10 min内安全抵达避难室并以最快速度进行安顿;在避难场所容量不足情况下,积极与周围建筑沟通进行联合改造,将杏花公园东南侧的老年大学纳入独立福祉型避难场所的备选地址,老年大学作为独立福祉型避难场所,有利于加深老年人群对避难场所的感知和了解,在老年人的认知图式里留下鲜明的意象;福祉避难室内,每位老人配置2.5 m2的避难面积,配置可容纳更多志愿者与医疗人员的休息区。场地内采用无障碍设施,配备轮椅、助听器等辅助设备供老人自取。避难室的厕所配置72 cm高的扶手,地面做大面积防滑处理。

4 结语

我国老龄人口比持续攀升的社会现实对规划行业提出新的要求,除了日常生活中居住和社交空间的适老化改造,防灾避难场所等规划隐性工程也需要更多考虑代际差异,关注弱势群体的时空特性。文章在探讨老年人群避难能力的基础上选择了较为现实的街道尺度,利用软件进行智能测度与模拟,在实践基础上探索解决避难场所适老化改造的实际问题。证实街道可以在已有的大面积室外避难场所内,利用相对充裕的空间建立避难福祉室对其灾时服务加以补充,面对避难福祉室容量不足的问题,可以征用现有老年活动相关的建筑设施作为独立的福祉型避难场所,加强平灾结合。未来可以更多关注老年人的避难数据和内部避难需求差异,深化建筑型避难场所的建筑标准和内部规划细节。