服务业高质量发展促进了制造业企业高质量发展吗?

2023-02-28胡俊尹靖华宁愉加

胡俊 尹靖华 宁愉加

*收稿日期:2023-09-11;修回日期:2023-11-06

基金项目:

国家社会科学基金后期资助一般项目(22FJLB035);江苏省社会科学基金青年项目(21EYC005);广东省哲学社会科学规划学科共建项目(GD23XYJ39)。

作者简介:

胡俊(1989),男;讲师,经济学博士,硕士生导师,主要从事服务经济、区域经济研究。

尹靖华(1988),女;讲师,经济学博士,主要从事城市经济、劳动经济研究。

宁愉加(1994),男;硕士研究生,主要从事产业经济研究。

① 数据来源:《2016中国对外直接投资统计公报》。

摘 要:

服务业综合改革是促进服务业高质量发展的重要举措,服务业高质量发展具有成本降低效应、创新促进效应和产业融合效应,因而服务业综合改革可以通过降低生产经营成本、增加技术创新产出、推动服务转型等路径来促进制造业企业全要素生产率提升。将国家服务业综合改革试点作为一项准自然实验,以全要素生产率表征企业的高质量发展水平,采用2007—2019年沪深A股制造业上市公司数据,运用PSM-DID方法进行政策效应分析,结果表明:服务业综合改革显著提高了试点城市的制造业企业全要素生产率,并可以通过降低成本费用率、增加专利申请数量、提高服务转型程度3条路径来促进制造业企业全要素生产率提升;服务业综合改革对市场化水平较高地区、技术密集型行业、规模较大的制造业企业全要素生产率提升具有更强的促进效应。因此,应加大服务业综合改革力度,促进服务业高质量发展;加快市场化进程,推动服务业与制造业融合发展,充分发挥服务业高质量发展对制造业企业高质量发展的促进作用。

关键词:

服务业综合改革;制造业企业;全要素生产率;服务转型;产业融合

中图分类号:F20;F062.9 文献标志码:A 文章编号:1674-8131()0-0033-16

引用格式:

胡俊,尹靖华,宁愉加.服务业高质量发展促进了制造业企业高质量发展吗?——来自服务业综合改革试点的经验证据[J].西部论坛,2023,33(6):33-48.

HU Jun, YIN Jing-hua, NING Yu-jia. Does the high-quality development of the service industry promote the high-quality development of manufacturing enterprises: empirical evidence from the comprehensive reform of the service industry[J]. West Forum, 2023, 33(6): 33-48.

一、引言

作为实体经济的根基和国民经济的重要支柱,制造业高质量发展是构建现代化产业体系的重要支撑。党的二十大报告指出,要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。改革开放以来,我国制造业规模增长迅速,制造业增加值自2010年以后稳居世界第一。然而,相比发达国家,我国制造业发展质量还有待提升,实现制造业高质量发展是加快建设制造强国的核心内容。企业发展是产业发展的基础,制造业企业全要素生产率的提高综合反映了制造业技术创新能力和生产要素利用效率的提升,是制造业高质量发展的重要体现(蔡跃洲 等,2017)[1]。因此,深入研究如何促进制造业企业全要素生产率提高具有重要的现实意义。

随着产业分工的不断细化和深化,一个产业的发展越来越多地受到其他产业发展的影响。服务业尤其是生产性服务业的发展不仅提高了制造业企业中间品供给的质量和效率,也是推动制造业高质量发展的重要动力(戴翔,2016;Arnold et al.,2016;孙浦阳 等;2018)[2-4]。服务业与制造业的互动关系是学术界长期关注的重要议题(Anderson et al.,2004;高觉民 等,2011)[5-6]。服务业发展在制造业转型升级过程中具有不可替代的作用(Golara et al.,2016;吕越 等,2023)[7-8]。比如:从服务贸易发展来看,服务业开放加剧了市场竞争程度,使制造业企业可选择的服务投入种类增多、质量提升、价格下降,进而在产业关联的作用下提升制造业企业的生产效率和出口绩效(Bas.,2014;邵朝对 等,2021)[9-10];从产业集聚来看,生产性服务业的空间集聚能够产生规模效应和知识溢出效应,进而促进制造业升级(盛丰,2014)[11]。具体到服务业对制造业全要素生产率的影响,现有文献除了较为深入地考察了服务业与制造业协同集聚和融合(协调)发展对制造业全要素生产率提升的积极作用外(伍先福,2018;周楠 等,2020;羅良文 等,2021;刘强 等,2023)[12-15],主要探讨了服务业的对外开放(霍杰,2012;刘艳,2013;李杨 等,2018;王欠欠 等,2019)、产业集聚(宣烨 等,2017;余东华 等,2018;李晓阳 等,2022)以及市场竞争(周念利 等,2015)等对制造业全要素生产率的作用[16-23],而一些从服务业发展角度的研究又大多聚焦于生产性服务业及知识密集型服务业(彭湘君 等,2014;赵明霏,2017;王文 等,2020)[24-26],鲜见对于服务业整体高质量发展影响制造业全要素生产率的深入研究。此外,相关研究大多从产业层面进行实证检验(考察服务业发展对制造业全要素生产率的影响),少有企业层面的经验分析(探究服务业发展对制造业企业全要素生产率的影响)。

从经济发展实践来看,长期以来,我国服务业发展滞后于制造业发展,对制造业高质量发展的有效支撑不足,且服务业与制造业的互动水平较低(谭洪波 等,2012;赵昌文 等,2015;杨萍,2015)[27-29]。为了加快推进服务业的现代化转型,近年来我国政府积极推进服务业领域的改革。其中,2010年开始推行的服务业综合改革试点要求试点地区着力解决制约服务业发展的突出问题,积极破除阻碍服务业发展的体制机制约束和政策障碍;2016年又开展了第二批服务业综合改革试点。服务业综合改革旨在通过放松服务业准入限制、优化服务业发展环境、增加服务业资金投入等措施,加速现代服务业发展。服务业综合改革无疑会促进试点地区的服务业高质量发展,从而通过提高中间投入品的质量等推动本地制造业企业的高质量发展。因此,服务业综合改革试点为科学评估服务业高质量发展对制造业企业全要素生产率的影响提供了很好的研究素材。然而,已有文献对服务业综合改革试点的政策效应分析主要针对地区服务业发展(刘胜 等,2021)、技术创新(陈亚平,2020;刘胜 等,2023;姚战琪,2023)、产业结构(蔡曦 等,2022;刘胜 等,2023)等方面[30-35],还未考察服务业综合改革对制造业发展的影响。

鉴于上述,本文在已有研究的基础上,探讨服务业高质量发展对制造业企业高质量发展的影响及其机制,并以国家服务业综合改革试点为准自然实验,采用PSM-DID法检验服务业综合改革是否显著提升了试点地区制造业企业的全要素生产率。相比已有文献,本文的边际贡献主要在于:一是在理论上探讨了服务业高质量发展通过成本降低效应、创新促进效应、产业融合效应推动制造业企业高质量发展的机制,拓展和深化了服务业发展与制造业发展的关系研究;二是基于服务业综合改革对服务业高质量发展的推动作用,以全要素生产率表征制造业企业的高质量发展水平,检验服务业综合改革试点对制造业企业全要素生产率的影响,丰富了服务业综合改革的政策效应研究,并为服务业高质量发展促进制造业企业高质量发展提供了经验证据;三是检验了服务业综合改革提升试点地区制造业企业全要素生产率的3条路径(降低生产经营成本、增加技术创新产出、促进服务转型)以及地区(市场化水平)、行业(要素密度)和企业(规模)3个层面的异质性,有助于深入认识服务业高质量发展对制造业企业的积极影响,并为进一步充分发挥服务业综合改革的政策效应提供了启示。此外,本文采用PSM-DID法进行政策效应分析,克服了采用单一指标来衡量服务业发展的局限性,并有效地处理了模型检验的内生性问题,可以更为科学地揭示服务业发展与制造业企业发展之间的因果关系。

二、理论分析与研究假说

1.服务业综合改革、服务业高质量发展与制造业企业全要素生产率提升

为了促进服务业高质量发展,2010年国家发展改革委发布《关于开展服务业综合改革试点的通知》(发改产业〔2010〕1826号),启动了服务业综合改革试点工作;2016年,《“十三五”国家服务业综合改革试点实施意见》出台,国家发展改革委发布《关于做好“十三五”服务业综合改革试点工作的通知》(发改产业〔2016〕2557号)。服务业综合改革不仅要大力发展生产性服务业、积极发展生活性服务业、提高服务业在国民经济体系中的比重,还要将发展服务业作为培育新动能的重要抓手、推进供给侧结构性改革的重要内容、改善民生扩大就业的重要途径。服务业综合改革主要包括两个方面的政策措施:一是破除服务业发展的制度性障碍,主要包括放宽服务业市场准入,推进国有企业改革,深化服务业对外开放,健全配套基础制度等。二是强化服务业发展的要素保障,主要包括加大服务业资金投入,加强服务业人才队伍建设,完善基础设施建设等。尤其是2016年推行的第二批服务业综合改革试点,更加注重服务业的转型升级和结构优化,积极推动服务创新和开放,努力消除体制机制障碍,不断改善服务业发展环境,充分挖掘服务业发展潜力。试点地区的服务业综合改革开启了破除制约服务业发展障碍的有益探索,有利于降低服务业发展的制度性成本,促使服务业发展的制度體系和生态系统得到显著改善,有效推动了本地服务业的高质量发展。

国内外的研究均表明,服务业发展对制造业企业生产效率提升具有重要的促进作用。服务业高质量发展不仅关乎服务业本身,也会通过产业联动机制推动制造业企业的高质量发展。由于我国的现代服务业发展相对滞后,服务业对制造业企业的支撑引领作用不足是制约制造业转型升级的关键因素之一,因而通过服务业高质量发展为制造业企业提供优质的中间品服务,进而推动制造业高质量发展是加快建设制造强国的重要途径。服务业综合改革优化了服务业的营商环境,推动了服务业高质量发展,使制造业企业可以获得更多种类、更低价格、更高质量的生产和经营服务,并在产业关联作用下产生知识溢出效应,促进制造业企业的技术创新、管理创新和市场创新,最终带来制造业企业生产效率和竞争力的提升。因此,服务业综合改革促进了试点地区服务业的高质量发展,服务业的高质量发展又将显著提升制造业企业的全要素生产率。

由此,本文提出假说1:服务业综合改革显著促进了试点地区制造业企业的全要素生产率提升。

2.服务业高质量发展提升制造业企业全要素生产率的路径

本文认为,服务业高质量发展对制造业企业全要素产生率的提升作用至少体现在以下三个方面:一是服务业高质量发展可以为制造业企业提供更多更高质量的中间投入品,有助于优化资源配置和降低生产成本,从而提高企业的生产效率;二是服务业高质量发展能够强化产业间和企业间的技术创新合作和知识溢出效应,服务业中的专业知识和经验可以通过供应链和合作伙伴关系传递给制造业企业,从而提高制造业企业的技术水平和生产效率;三是服务业高质量发展能够促进制造业与服务业的融合发展,推动制造业企业的服务转型,并促使制造业企业进行制度变革和技术创新,从而提高企业的生产效率。

(1)服务业高质量发展的成本降低效应。服务业高质量发展可以显著降低制造业企业的生产经营成本:一是通过加剧市场竞争促使服务价格下降,降低制造业企业的生产经营成本。服务业综合改革推动的服务业高质量发展必然会减少政府对市场的过度干预,服务业管制的放松会提高服务市场的竞争程度(Beverelli,2017)[36],竞争加剧则会促使服务业企业提高生产效率和产品质量,从而通过服务价格的降低减少制造业企业的生产经营成本(邵朝对 等,2021)[10]。二是通过改善制度和优化环境降低服务业和制造业企业的交易成本。服务业综合改革推动的服务业高质量发展不仅可以降低服务业发展的制度成本和交易成本,有利于服务价格下降,从而降低制造业企业的生产经营成本,而且也改善了制造业企业的发展环境,进而降低制造业企业的交易成本。三是通过吸引产业集聚产生规模效应,从而降低服务业和制造业企业的生产经营成本。服务业综合改革推动的服务业高质量发展通过制度创新和管制放松等形成政策高地和交易成本洼地,吸引服务业和制造业企业进入,产业集聚带来市场规模扩大,从而有利于降低企业发展的各种成本(Melitz et al.,2008)[37]。成本是影响企业生产效率的重要因素,生产经营成本的降低会直接提高企业的全要素生产率,因此,服务业高质量发展可以通过降低制造业企业的生产经营成本来提高其全要素生产率。

由此,本文提出假说2:服务业高质量发展具有成本降低效应,因而服务业综合改革可以通过降低成本的路径来提升试点地区制造业企业的全要素生产率。

(2)服务业高质量发展的创新促进效应。由于服务业与制造业之间存在产业关联和投入产出关系,服务业高质量发展能够促进制造业企业创新能力和水平的提高:一是通过专业化外包提高制造业企业技术创新能力。服务业综合改革推动的服务业高质量发展加快了服务业规模扩张和质量提升,使得制造业企业可以将部分原本由内部提供的服务转为外部采购,从而使生产性服务业内涵的技术、信息和人力资本直接应用于制造业生产过程,提升了制造业企业的创新能力;同时,制造业企业可以把有限的知识资源集中于核心技术研发,有利于提高技术创新质量和绩效。二是通过产业关联获取知识溢出。依托投入产出关系,服务业企业会对制造业企业产生知识溢出,通过为制造业企业提供更加高效的服务间接推动制造业企业创新能力提高(刘维刚 等,2018)[38]。三是通过产业集聚强化知识溢出。服务业综合改革通过破除制约服务业发展的体制机制障碍吸引大量的服务业资源在试点地区的集聚,产业间的劳动力流动带动知识外溢,这些不同和互补的知识技术通过相互碰撞催生出更多的技术创新(高康 等,2020)[39]。技术创新是企业生产效率提高的根本动力,技术创新产出的增加会直接提高企业的全要素生产率,因此,服务业高质量发展可以通过增加制造业企业的技术创新产出来提高其全要素生产率。

由此,本文提出假说3:服务业高质量发展具有创新促进效应,因而服务业综合改革可以通过促进创新的路径来提升试点地区制造业企业的全要素生产率。

(3)服务业高质量发展的产业融合效应。服务业高质量发展能够促进制造业与服务业的融合发展:服务业综合改革推动的服务业高质量发展通过扩大开放、降低市场准入门槛、减少行业管制等措施,不仅优化了服务供给结构,而且为服务业与制造业深度融合创造出更多契机和更好环境。制造业企业生产率提高的驱动因素并不完全来自内部,服务部门的开放和管制放松有利于提高制造业企业的生产和创新效率(余淼杰,2010;李芳芳 等,2023)[40-41]。服务业的规模化、集聚化、专业化发展会提高制造业企业中间品的供给效率(彭书舟 等,2020)[42],为制造业企业专注生产制造环节、与服务业企业融合发展提供了可能,同时服务外包也提高了制造业企业的资源配置效率和技术溢出效应(张艳 等,2013)[43]。此外,服务业管制放松有利于激励服务业与制造业的产业链双向延伸,形成服务型制造、制造业服务化等产业融合发展模式。产业融合发展可以通过制度变革和技术变革双重机制促进融合产业的全要素生产率提升(高智 等,2019)[44],从企业层面来看,服务业企业可以通过融入更多工业化生产方式来提高规模经济效应和生产效率,制造业企业可以通过服务转型和融入供应链管理、设备运营维护等增值服务来实现延链增值和效率提升。因此,服务业高质量发展可以通过促进制造业企业的服务转型等来提高其全要素生产率。

由此,本文提出假說4:服务业高质量发展具有产业融合效应,因而服务业综合改革可以通过推动制造业与服务业融合发展的路径来提升试点地区制造业企业的全要素生产率。

三、研究设计和数据说明

1.模型设定与变量选取

在政策效应评估中,通常运用双重差分估计(Difference in Difference,DID)来处理内生性问题,但试点性政策的实施对象可能并非随机选择的结果,这会带来处理组与对照组原本就存在显著差异的样本选择偏差问题。为了缓解因样本选择偏差导致的内生性问题,本文采用PSM-DID方法来考察国家服务业综合改革试点的政策效应。将国家服务业综合改革试点城市的制造业企业作为处理组,其他城市的制造业企业作为对照组,采用倾向得分匹配(Propensity Score Matching,PSM)方法进行样本匹配,使得匹配后的两组样本企业除了是否受到试点政策影响外尽可能具有相似的特征,即为试点城市的制造业企业寻找合适的对照组样本,以克服样本选择偏差的影响。在此基础上,采用匹配的样本进行双重差分法检验。构建如下基准模型:

lntfpit=α+βpostit+Xit+μi+λt+εit

其中,i和t分别表示企业和年份,μi为个体固定效应;λt为时间固定效应;εit为随机扰动项。

被解释变量(ln tfpit)“全要素生产率”为t年度i企业全要素生产率的自然对数值。测算企业全要素生产率的方法有OLS、FE和控制函数法(OP 法和LP法)等,一般来说,OLS和FE方法不足以解决内生性问题,会带来估计偏误,因而主流文献多采用OP 法和LP法(Olley et al.,1996;Levinsohn et al.,2003)来估计企业的全要素生产率[45-46]。本文在基准模型回归中运用LP法估计样本企业的全要素生产率,并采用OP法估计的企业全要素生产率进行稳健性检验。

核心解释变量(postit)“服务业综合改革”为t年度i企业所在城市是否属于国家服务业综合改革试点地区的虚拟变量(即DID项),试点城市的制造业企业在试点当年及以后的年份赋值为1,否则赋值为0。

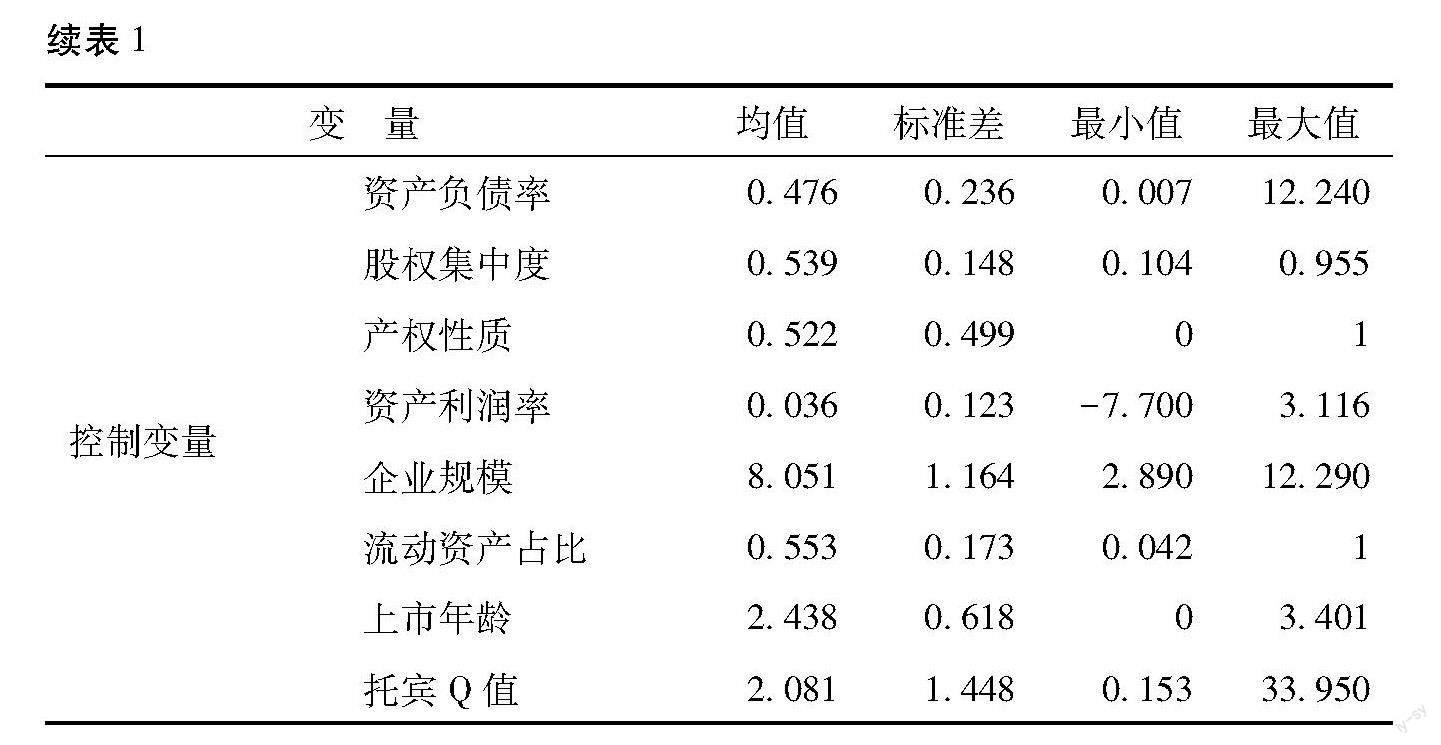

参考任胜钢(2019)等的研究[47],选取企業层面的以下变量作为控制变量(Xit):一是“资产负债率”,采用负债总额与资产总额的比值来衡量;二是“股权集中度”,采用前十大股东持股份额来衡量;三是“产权性质”,为虚拟变量,国有企业赋值为1,其他企业赋值为0;四是“资产利润率”,采用净利润占资产总额的比值来衡量;五是“企业规模”,采用企业员工人数的自然对数值来衡量;六是“流动资产占比”,采用流动资产占资产总额比重来衡量;七是“上市年龄”,采用观测年份与企业上市年份之差加1的自然对数值来衡量;八是“托宾Q值”,采用总市值与总资产的比值来衡量。

为检验服务业综合改革试点能够通过降低成本、促进创新、推动产业融合3条路径来促进企业全要素生产率提升,在基准模型的基础上构建如下中介效应模型:

Mit=α+βpostit+Xit+μi+λt+εit

lntfpit=α+βpostit+φMit+Xit+μi+λt+εit

根据前文理论分析,选取3个中介变量:一是“成本费用率”,采用主营业务成本和管理费用之和与营业收入的比值来衡量,用以检验服务业高质量发展的成本降低效应;二是“专利申请数”,采用企业当年的专利申请数来衡量,用以检验服务业高质量发展的创新促进效应;三是“服务转型程度”,参照陈漫和张新国(2016)的做法[48],采用企业总营业收入中生产性服务业收入的占比来衡量,用以检验服务业高质量发展的产业融合效应。

2.样本选择与数据处理

本文以沪深A股的制造业上市公司为研究样本,出于政策冲击前后的时间跨度对等以及避免疫情冲击影响的考虑,样本期间选定为2007—2019年。为了保证数据的有效性,进行如下样本筛选:一是剔除ST类、*ST类和PT类企业,二是剔除基础数据严重缺失或者基本指标存在明显错误(如负债率大于1或者小于0)的样本。采用线性插值法对个别缺失值进行填补,并对连续变量进行上下1%的缩尾处理,最终得到在2007—2019年期间存活的680家企业共8 840个观测值。企业层面的数据主要来源于中国经济金融研究数据库(CSMAR)以及样本企业的年报。国家服务业综合改革试点地区根据《国家发展改革委关于开展服务业综合改革试点的通知》(发改产业〔2010〕1826号)和《国家发展改革委关于做好“十三五”服务业综合改革试点工作的通知》(发改产业〔2016〕2557号)两个文件公布的名单确定,同时考虑到试点地区包括了普通地级市、区县、开发区等多个层级,借鉴石大千等(2018)的做法[49],剔除了未涵盖整个地级市的试点地区样本。本文主要变量的描述统计结果如表1所示。

四、实证结果分析

1.倾向得分匹配

在进行双重差分检验之前,运用PSM方法为试点城市的制造业企业寻找合适的对照组样本。如果对样本数据直接进行PSM,可能会造成不同年份的处理组样本与对照组样本匹配,从而导致匹配结果的不可信。因此,参照Heyman等(2007)的方法[50],本文采取逐年匹配的方式,仅限在同期对照组中寻找最合适的匹配对象。样本包括2007—2019年共13年的数据,因而合计匹配13次。对倾向得分匹配结果进行平衡性检验,结果显示(由于篇幅所限,表2仅列出2007年的匹配结果):所有协变量在匹配之后的标准偏差均小于5%,说明匹配变量和匹配方法合理 ;所有变量的t统计量均不显著,说明处理组和对照组在匹配后无显著差异,匹配结果有效。在逐年依次匹配后,删去没有匹配上的观测值,并将2007—2019年的数据合并,得到非平衡面板观测值共计8 770个,用于之后的DID估计。

2.基准模型回归

在政策实施前处理组和对照组之间具有相同的时间趋势是双重差分估计有效的前提条件,本文借鉴Beck等(2010)的做法[51],采用事件研究法进行平行趋势和动态效应检验。以政策实施当年为基期,将研究范围设定为政策实施前6年与后6年,用postkit代表政策实施的时间虚拟变量,构建如下模型:

lntfpit=a+ui+λt+∑6k=-6kpostitk+∑βXit+εit。检验结果如图1所示,在政策实施前,所有系数的置信区间都包括0值,表明服务业综合改革试点前处理组和对照组的企业全要素生产率不存在显著差异,满足平行趋势假设。从动态效应来看,政策效应在试点后的第三年开始显现,并在第五年达到高峰,在第六年有所下降,表明服务业综合改革促进了试点城市制造业企业全要素生产率的提升,但该政策效应存在一定滞后性。

表3汇报了基准模型的PSM-DID估计结果,后两列在控制企业固定效应和年份固定效应的基础上,进一步控制了行业与年份的交互固定效应,以控制行业层面随时间变化因素的影响。“服务业综合改革”的估计系数均在1%的水平上显著为正,表明服务业综合改革显著促进了试点城市制造业企业的全要素生产率提升,假说1得到验证。其他控制变量的估计结果也基本符合预期,不再赘述。

3.稳健性检验

为进一步验证基准模型分析结果的可靠性,进行以下稳健性检验:一是安慰剂检验。本文借鉴Cai等(2016)的做法[52],进行多期安慰剂检验。从制造业上市公司样本中随机选取与基准模型处理组相同数量的样本,并随机生成政策实施时间,构建出虚拟的处理组和双重差分项(postit),重新进行DID估计。按照上述过程重复抽取500次,得到500个虚拟的政策效应的估计值,绘制其核概率度图如图2所示。绝大多数虚拟政策项的估计系数集中在-0.03到0.03之间且p值大于0.1,而基准模型的估计系数为0.046(p值为0.016),属于显著异常值,表明处理组与对照组之间的全要素生产率差异是由除服务业综合改革试点之外其他因素引起的可能性极小,因而服务业综合改革促进了试点城市制造业企业全要素生产率提升的结论是可信的。二是替换被解释变量。基准模型采用LP法测算样本企业的全要素生产率,改用OP法重新测算样本企业的全要素生产率,重新进行模型检验,回归结果见表4。“服务业综合改革”的估计系数依然在1%的水平上显著,再次验证了基准模型分析结果的稳健性。

4.中介效应检验

(1)降低经营成本路径。以“成本费用率”为中介变量的中介效应检验结果见表5的Panel A。“服务业综合改革”对“成本费用率”的估计系数显著为负,表明服务业综合改革降低了试点城市制造业企业的生产经营成本;“成本费用率”对“全要素生产率”的估计系数显著为负,表明制造业企业生产经营成本的降低促进了其全要素生产率提升。Sobel检验结果显示,Z统计量大于1.64,拒绝不存在中介效应的原假设。上述结果表明,“成本费用率”在“服务业综合改革”影响“全要素生产率”中具有显著的中介效应,即服务业综合改革通过降低生产经营成本的路径显著提升了试点城市制造业企业的全要素生产率,假说2得到验证。

(2)促进技术创新路径。以“专利申请数”为中介变量的中介效应检验结果见表5的Panel B。“服务业综合改革”对“专利申请数”的估计系数显著为正,表明服务业综合改革有利于试点城市制造业企业技术创新产出的增加;“专利申请数”对“全要素生产率”的估计系数显著正,表明制造业企业技术创新产出增加促进了其全要素生产率提升。Sobel检验结果显示,Z统计量大于1.96,拒绝不存在中介效应的原假设。上述结果表明,“专利申请数”在“服务业综合改革”影响“全要素生产率”中的中介效应显著,即服务业综合改革通过增加技术创新产出的路径显著提升了试点城市制造业企业的全要素生产率,假说3得到验证。

(3)推动服务转型路径。以“服务转型程度”为中介变量的中介效应检验结果见表5的Panel C。“服务业综合改革”对“服务转型程度”的估计系数显著为正,表明服务业综合改革推动了试点城市制造业企业的服务转型;“服务转型程度”对“全要素生产率”的估计系数显著正,表明制造业企业服务转型程度的提高促进了其全要素生产率提升。Sobel检验结果显示,Z统计量大于1.96,拒绝不存在中介效应的原假设。上述结果表明,“服务转型程度”在“服务业综合改革”影响“全要素生产率”中发挥了显著的中介作用,即服务业综合改革通过促进服务转型的路径显著提升了试点城市制造业企业的全要素生产率,假说4得到验证。

五、进一步的讨论:异质性分析

政策效应的大小不仅取决于政策本身的科学性与适宜性,还受到政策实施环境和实施对象的影响,因而对于不同地区、不同行业、不同特征的企业,服务业综合改革试点所能产生的影响程度可能存在显著差异。鉴于此,本文分别基于地区、行业、企业层面选取市场化水平、要素密度、资产规模3个维度进行异质性分析。

一是地区市场化水平异质性。在不同的经济社会制度环境中,同样政策的实施效果可能存在较大差异,服务业综合改革的效果也与制度环境密切相关。在制度环境较好的地区,产品市场、要素市场、市场中介组织、市场制度等发育较为成熟,有利于服务业综合改革的顺利推进,从而产生较强的政策效应。对此,本文基于样本期间各地区市场化水平存在显著差异的经济现实,采用调节效应模型检验在市场化水平较高的地区服务业综合改革对试点城市制造业企业全要素生产率的提升作用是否更为显著。制度环境变量“地区市场化水平”采用样本企业所在省份的市场化指数的自然对数值来衡量,其值越大则制度环境越好。模型检验结果见表6的Panel A,“服务业综合改革×地区市场化水平”的估计系数在1%的水平上显著为正,表明服务业综合改革对试点城市制造业企业全要素生产率的提升作用在市场化水平越高的地区越显著。

二是行业要素密度异质性。按照使用生产要素的密集程度,可以将制造业划分为劳动密集型行业、资本密集型行业和技术密集型行业,其中技术密集型行业的企业在制造和研发的过程中需要不断投入更多的知识和技术等服务要素,因此更能基于中间投入的路径获取服务业综合改革所诱发的效率红利(凌丹 等,2019)[53]。本文基于行业的要素密度构建虚拟变量“技术密集型行业”:借鉴尹美群等(2018)的做法[54],按照证监会2012年行业分类标准,将制造业划分为技术密集型行业、资本密集型行业、劳动密集型行业3类,若样本企业属于技术密集型行业则赋值为1,属于资本密集型行业或劳动密集型行业则赋值为0。调节效应模型检验结果见表6的Panel B,“服务业综合改革×技术密集型行业”的估计系数在1%的水平上显著为正,表明相比资本密集型行业和劳动密集型行业的企业,服务业综合改革试点对技术密集型行业的企业具有更强的全要素生产率提升作用。

三是企业规模异质性。制造业企业规模的不同可能导致其受服务业综合改革的影响不同,规模较大的企业治理体系往往较为完善,在面临市场变化时的风险承担能力较强,并且规模效应使得其生产经营成本较低,更容易获取政策红利,从而实现更大程度的全要素生产率提升。本文基于企业的资产规模构建虚拟变量“大型企业”:借鉴孙雪娇和范润(2023)的做法[55],根据企业资产总额的行业中位数进行赋值,当样本企业资产总额大于等于其所在行业的中位数时归为大型企业(赋值为1),否则归为小型企业(赋值为0)。调节效应模型检验结果见表6的Panel C,“服务业综合改革×大型企业”的估计系数在1%的水平上显著为正,表明相比小型制造业企业,服务业综合改革试点对大型制造业企业全要素生产率的提升作用更强。

六、结论与启示

服务业高质量发展对制造业发展具有成本降低效应、创新促进效应和产业融合效应,从而可以促进制造业企业的全要素生产率提升和高质量发展。服务业综合改革通过破除服务业发展的制度性障碍和强化服务业发展的要素保障等有效推動了服务业高质量发展,进而可以产生提升制造业企业全要素生产率的政策效应。本文采用2007—2019年制造业上市公司的数据,运用PSM-DID方法检验服务业综合改革对试点城市制造业企业全要素生产率的影响,结果发现:服务业综合改革显著提升了试点城市制造业企业的全要素生产率,该结论在经过一系列稳健性检验后仍然成立;服务业综合改革可以通过降低生产经营成本、增加技术创新产出、推动服务转型3条路径来促进制造业企业全要素生产率提升;服务业综合改革的制造业企业全要素生产率提升效应存在地区、行业和企业异质性,表现为对市场化水平较高地区、技术密集型行业、规模较大的制造业企业全要素生产率具有更强的提升作用。

基于上述结论,提出以下启示:首先,要加大服务业综合改革力度,持续扩大改革红利。总结推广可复制的改革措施和典型经验,有序扩大国家服务业综合改革试点地区范围;注重提升改革的系统性、适应性和精准性,稳步推进服务业的转型升级和对外开放;加快建设适应高质量发展要求的服务业发展环境,提升制造业服务供给的质量和效益。其次,要因地制宜推进服务业综合改革,以差异化的改革路径和措施促进各地区的高质量发展。我国各地区的经济发展存在较大差异,在推进服务业综合改革时应结合当地的经济社会现实,立足要素禀赋结构和产业特色,以有效满足差异化的服务需求为导向,制定具有针对性和适宜性的政策措施。经济发展和制度建设较好的地区应扛起服务业综合改革的“领头羊”重任,市场化水平较低的地区应加快市场化进程以更好地发挥服务业综合改革的积极效应。最后,要注重现代化产业体系建设,持续推动服务业与制造业的融合发展。依托巨大的国内市场需求,加强制造业与本土服务业的供需对接,增强制造业需求对服务业发展的带动作用,自主培育一批能级高、竞争力强的现代服务业企业,推动服务业的结构优化和升级;同时,促进制造业企业与技术含量更高的服务业企业对接,释放服务业对制造业的溢出和带动作用,实现制造业的高质量发展;从而建立和完善服务业与制造业协同互促的融合发展格局,助力现代化产业体系建设。

参考文献:

[1]

蔡跃洲,付一夫.全要素生产率增长中的技术效应与结构效应——基于中国宏观和产业数据的测算及分解[J].经济研究,2017,52(1):72-88.

[2] 戴翔.服务贸易自由化是否影响中国制成品出口复杂度[J].财贸研究,2016,27(3):1-9.

[3] ARNOLD J M,JAVORCIK B,LIPSCOMB M,et al. Services reform and manufacturing performance:evidence from India[J]. The Economic Journal,2016,126:1-39.

[4] 孙浦阳,侯欣裕,盛斌.服务业开放、管理效率与企业出口[J].经济研究,2018,53(7):136-151.

[5] ANDERSON J E,VAN WINCOOP E. Trade costs[J]. Journal of Economic Literature, 2004,42(3):691-751

[6] 高觉民,李晓慧.生产性服务业与制造业的互动机理:理论与实证[J].中国工业经济,2011(6):151-160.

[7] GOLARA S,DOOLEY K . The influence of manufacturing services on innovation[J]. Academy of Management Annual Meeting Proceedings,2016,2016(1):17418.

[8] 吕越,陈泳昌,华岳.制造业服务化与企业减排[J].经济评论,2023(2):139-155.

[9] BAS M. Does services liberalization affect manufacturing firms export performance? evidence from India[J]. Journal of Comparative Economics,2014,42(3):569-589.

[10]邵朝对,苏丹妮,王晨.服务业开放、外资管制与企业创新:理论和中国经验[J].经济学(季刊),2021,21(4):1411-1432.

[11]盛丰.生产性服务业集聚与制造业升级:机制与经验——来自230个城市数据的空间计量分析[J].产业经济研究,2014(2):32-39+110.

[12]伍先福.生产性服务业与制造业协同集聚提升全要素生产率吗?[J].财经论丛,2018(12):13-20.

[13]周楠,张虎,张卫东.制造业与服务业协调发展对制造业升级的影响——基于门限回归模型的分析[J].经济问题探索,2020(6):155-166.

[14]罗良文,孙小宁.生产性服务业与制造业协同集聚、融合发展的效率分析——基于微观企业数据的实证研究[J].学术研究,2021(3):100-107.

[15]刘强,王丽君,徐生霞.产业协同集聚对全要素生产率的影响研究——以制造业和生产性服务业为例[J].首都经济贸易大学学报,2023,25(1):36-50.

[16]霍杰.服务业自由化对制造业全要素生产率的影响[J].商业研究,2012(8):108-113.

[17]刘艳.服务业FDI的前向关联和中国制造业生产率增长——基于行业面板数据的实证分析[J].世界贸易组织动态与研究,2013,20(3):70-78.

[18]李杨,闫蕾,章添香.中国生产性服务业开放与制造业全要素生产率提升——基于行業异质性的视角[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2018,48(4):94-110.

[19]王欠欠,夏杰长.服务业全球价值链位置提升与制造业技术进步[J].世界经济研究,2019(5):67-79+135.

[20]宣烨,余泳泽.生产性服务业集聚对制造业企业全要素生产率提升研究——来自230个城市微观企业的证据[J].数量经济技术经济研究,2017,34(2):89-104.

[21]余东华,信婧.信息技术扩散、生产性服务业集聚与制造业全要素生产率[J].经济与管理研究,2018,39(12):63-76.

[22]李晓阳,代柳阳,牟士群,等.生产性服务业集聚与制造业绿色转型升级——信息通信技术的调节作用[J].西南大学学报(社会科学版),2022,48(1):83-96.

[23]周念利,魏倩,沈铭辉.服务业市场竞争与中国制造业企业全要素生产率[J].财经研究,2015,41(11):133-144.

[24]彭湘君,曾国平.基于内生经济增长模型的生产性服务业对制造业效率影响的研究[J].经济问题探索,2014(12):72-78.

[25]赵明霏.知识密集型服务业发展对制造业效率影响实证分析[J].科学管理研究,2017,35(5):84-86+99.

[26]王文,牛泽东,孙早.生产性服务业发展、城市规模与制造业效率[J].当代经济科学,2020,42(3):15-27.

[27]谭洪波,郑江淮.中国经济高速增长与服务业滞后并存之谜——基于部门全要素生产率的研究[J].中国工业经济,2012(9):5-17.

[28]赵昌文,许召元,朱鸿鸣.工业化后期的中国经济增长新动力[J].中国工业经济,2015(6):44-54.

[29]杨萍.服务业与制造业的互动关系及国际比较研究[J].西部论坛,2015,25(4):93-101.

[30]刘胜,徐榕鑫,陈秀英.服务业综合改革政策的效果評估——兼论体制机制创新助力高质量发展启示[J].上海财经大学学报,2021,23(3):79-94.

[31]陈亚平.国家服务业综合改革试点提高区域创新能力了吗?——基于PSM-DID模型的实证分析[J].科学决策,2020(7):70-87.

[32]刘胜,徐榕鑫,陈秀英.中国服务业综合改革的绿色创新效应[J].当代财经,2023(9):111-122.

[33]姚战琪.国家服务业综合改革试点是否促进绿色创新[J].学习与探索,2023(9):106-117.

[34]蔡曦,闫晨.国家服务业综合改革试点促进了产业结构优化吗[J].现代经济探讨,2022(7):112-120.

[35]刘胜,顾乃华,陈秀英.服务业综合改革与区域产业转型升级:基于准自然实验的证据[J].财贸研究,2023,34(8):13-25.

[36]BEVERELLI C,FIORINI M,HOEKMAN B. Services trade policy and manufacturing productivity:the role of institutions[J]. Journal of International Economics,2017,104:166-182.

[37]MELITZ M J,OTTAVIANO G. Market size,trade,and productivity[J]. Review of Economic Studies,2008,75:295-316.

[38]刘维刚,倪红福.制造业投入服务化与企业技术进步:效应及作用机制[J].财贸经济,2018,39(8):126-140.

[39]高康,原毅军.生产性服务业空间集聚如何推动制造业升级?[J].经济评论,2020(4):20-36.

[40]余淼杰.中国的贸易自由化与制造业企业生产率[J].经济研究,2010,45(12):97-110.

[41]李芳芳,冯帆.我国服务业开放对制造业创新效率的影响——基于省级层面数据的实证研究[J].南方经济,2023(6):86-103.

[42]彭书舟,李小平,刘培.服务业外资管制放松与制造业企业出口产品质量升级[J].国际贸易问题,2020(11):109-124.

[43]张艳,唐宜红,周默涵.服务贸易自由化是否提高了制造业企业生产效率[J].世界经济,2013,36(11):51-71.

[44]高智,鲁志国.装备制造业与高技术服务业融合发展对提升全要素生产率的影响[J].商业研究,2019(7):42-49.

[45]OLLEY G S,PAKES A. The dynamics of productivity in the telecommunications equipment industry[J]. Econometrica,1996,64(6):1263-1297.

[46]LEVINSOHN J,PETRIN A . Estimating production functions using inputs to control for unobservables[J]. Review of Economic Studies,2003,70:317-342.

[47]任胜钢,郑晶晶,刘东华,等. 排污权交易机制是否提高了企业全要素生产率——来自中国上市公司的证据[J]. 中国工业经济,2019(5):5-23.

[48]陈漫,张新国.经济周期下的中国制造企业服务转型:嵌入还是混入[J].中国工业经济,2016(8):93-109.

[49]石大千,丁海,卫平,等.智慧城市建设能否降低环境污染[J]. 中国工业经济,2018(6):117-135.

[50]HEYMAN F,SJHOLM F,TINGVALL P G. Is there really a foreign ownership wage premium? Evidence from matched employer-employee data[J]. Journal of International Economics,2007,73(2):355-376.

[51]BECK T,LEVINE R,LEVKOV A. Big bad banks? the winners and losers from bank deregulation in the United States[J]. The Journal of Finance,2010,65(5):1637-1667.

[52]CAI X Q,LU Y,WU M Q,et al. Does environmental regulation drive away inbound foreign direct investment? Evidence from a quasi-natural experiment in China[J]. Journal of Development Economics,2016,123:73-85.

[53]凌丹,劉慧岭,肖德云.生产性服务业中间投入对制造业贸易利益的影响[J].中国科技论坛,2019(5):35-45.

[54]尹美群,盛磊,李文博.高管激励、创新投入与公司绩效——基于内生性视角的分行业实证研究[J].南开管理评论,2018,21(1):109-117.

[55]孙雪娇,范润.数字经济对大中小企业全要素生产率影响的鸿沟效应[J].经济管理,2023,45(8):45-64.

Does the High-quality Development of the Service Industry

Promote the High-quality Development of Manufacturing

Enterprises: Empirical Evidence from the Comprehensive

Reform of the Service Industry

HU Jun1, YIN Jing-hua2, NING Yu-jia1

(1. School of International Economics and Business, Nanjing University of Finance and Economics,

Nanjing 210023, Jiangsu, China; 2.School of Insurance, Guangdong University of Finance and Economics,

Guangzhou 510521, Guangdong, China)

Abstract:

The high-quality development of the service industry is related to the service industry itself, and it will also promote the high-quality development of the manufacturing industry through industrial linkage. In 2010, China launched a comprehensive reform policy for the service industry, which has promoted the systematic optimization of the institutional system and development environment in the service industry through institutional reform measures such as relaxing market access for the service industry, promoting the reform and restructuring of state-owned and public institutions, and deepening the opening up of the service industry to the outside world, thus providing favorable conditions for the high-quality development of the service industry. From the perspective of industrial linkages, the comprehensive reform of the service industry may affect the development of the manufacturing industry through the service industry. Existing research on the relationship between the service industry and the manufacturing industry is relatively large, but there is a lack of exploring the impact of the development of the service industry on the total factor productivity of the manufacturing industry from the perspective of the comprehensive reform of the service industry.

Based on this, this paper explores the policy effect and mechanism of service industry development on the total factor productivity of the manufacturing industry from the implementation of the comprehensive reform policy of the service industry. By analyzing the data of listed manufacturing companies in Shanghai and Shenzhen A-share exchanges from 2007 to 2019, the PSM-DID method was used for empirical testing. The research results indicate that the comprehensive reform of the service industry has effectively improved the total factor productivity of manufacturing enterprises, and this result still holds through a series of robustness tests. Mechanism analysis shows that the comprehensive reform of the service industry improves the total factor productivity of manufacturing enterprises by reducing production costs, improving innovation ability, and promoting the integration of the two industries. In addition, heterogeneity testing finds that the comprehensive reform of the service industry has more significant economic effects in regions with higher levels of marketization, knowledge-intensive and technology-intensive manufacturing enterprises, and larger-scale manufacturing enterprises.

Compared to previous literature, this article expands on the following three aspects. Firstly, most of the existing studies focus on exploring the impact of the comprehensive reform of the service industry on the service industry,but less attention is paid to the total factor productivity (TFP) of the manufacturing industry. This article analyzes the impact of the comprehensive reform of the service industry on the TFP of the manufacturing industry, thereby expanding the research on the economic effects of the comprehensive reform of the service industry. Secondly, this article analyzes the internal mechanism of the comprehensive reform of the service industry and its impact on manufacturing TFP through the service industry, and uses microdata for empirical testing, enriching the relevant theoretical basis and empirical research on the development of the service industry. Thirdly, this article adopts the PSM-DID method, which deals with the endogeneity issue more effectively and overcomes the limitations of traditional single indicators that cannot be fully characterized, thereby revealing more scientifically the causal relationship between the comprehensive reform of the service industry and the TFP of the manufacturing industry.

This article, from the perspective of the comprehensive reform of the service industry, reveals the promoting effect of service industry development on the total factor productivity of the manufacturing industry, provides a policy basis for government departments to build an institutional environment that adapts to the development of the service industry, and also provides ideas and directions for accelerating the improvement of total factor productivity of manufacturing industry and building a modern industrial system.

Key words:

comprehensive reform of the service industry; manufacturing enterprises; TFP; service transformation; industrial integration

CLC number:F20;F062.9 Document code:A Article ID:1674-8131()0-0033-16

(編辑:黄依洁)