黄土高原丘陵沟壑区放牧补饲和舍饲肉羊的屠宰与肉质性能比较研究

2023-02-28彭超李自健王虎成冯强沈禹颖

彭超,李自健,王虎成,冯强,沈禹颖

(1.兰州大学草地农业教育部工程研究中心,农业农村部草牧业创新重点实验室,草地农业科技学院,甘肃兰州 730020;2.定西市安定区畜牧兽医局,甘肃 定西 743099)

近百年来,黄土高原地区因气候变化[1]及人为原因[2],水土流失严重,这对当地环境及经济发展都具有极其消极的影响。自建国以来,政府投入大量资金与人力物力采用多种方式对黄土高原地区水土流失问题进行治理[3-4],其中退耕还林(草)工程对黄土高原丘陵沟壑区环境改善有积极影响[5],但同时也会影响当地农民收入[6]。正因如此,当地政府为将人工栽培牧草的退耕草地加以利用,提高农民收入,鼓励“农改牧”,支持畜牧业发展。然而,当地在草食家畜养殖过程中存在的割草难、成本高,草地利用不充分,舍饲养殖环境不友好等问题亟待解决。而国内外众多研究显示栽培草地的利用方式对草地及家畜生产性能有较大影响。如有研究表明,模拟轮牧对栽培草地产草量有积极的影响,显著提高了牧草营养成分[7]。肖祥铭等[8]发现在栽培草地中,放牧和刈割两种利用方式相比,放牧显著提高了牧草的相对饲用价值。总的来说,放牧补饲较单纯的舍饲饲养能够大幅度提高草地利用率。而赵新钢等[9]研究发现滩羊于荒漠草原上放牧补饲比舍饲更能保留其肌肉脂肪酸。也有试验发现苏尼特羊放牧补饲组多不饱和脂肪酸含量显著高于舍饲组,单不饱和脂肪含量也有所提高[10]。综上,探索黄土高原丘陵沟壑区栽培草地更为合理的利用方式显得尤为必要,为此本试验基于研究区生产实际,对比研究传统舍饲育肥模式和红豆草茬地放牧补饲肉羊的屠宰与肉质性能指标,为该区域肉羊安全高效生产的较优模式提供科技支撑。

1 材料与方法

1.1 试验地点

本研究动物饲养与屠宰试验于甘肃省定西市安定区内官营镇崖湾村鸿壮农牧有限公司进行。

1.2 试验设计

本研究开始于2018年8月,结束于2018年11月,共进行90 d。试验将80只体况相当的6月龄小尾寒羊随机分为两组,每组40只,随后将两组试验羊分别转移到两个不同的圈舍中。其中试验组以放牧+补饲的方式饲养管理(GF),对照组以全舍饲的方式饲养管理(HF)。在90 d育肥试验结束后,从每个组选取6只接近该组平均体重的试验羊进行屠宰试验。

1.3 饲养管理

1.3.1 舍饲组 试验羊饲喂管理沿用研究区传统饲喂管理模式,即饲喂配合饲料,每日饲喂两次,饲喂量以每天剩余10%饲料为标准,饲喂期间保证饮水充足。另外在食槽内放置舔砖,用以补充所需的盐分和微量元素等。舍饲组日采食量为900 g·只-1·d-1。精料由45%玉米、10%豆粕、25%草粉、20%棉粕组成。其营养成分为:16.3%粗蛋白、34.9%粗纤维、14%粗灰分、0.9%钙、0.2%磷、1.4%饲用食盐。

1.3.2 放牧补饲组 放牧组人工草地栽培建植:采用条播方式,行距30 cm,播种深度3~4 cm,红豆草(Onobrychis viciifolia)播量为150 kg·hm-2,建植于2016年。每年6月中旬收获头茬用于调制干草。2018年7月在刈割后的闲茬草地选定6个轮牧小区,总面积为1.33 hm2。选择在红豆草闲茬草地草高约10 cm时开始放牧。依传统习惯及绵羊采食习性进行放牧,上午早出早归,下午晚出晚归,避开高温天气和太阳直射,每日放牧时间为5 h。轮牧期内,放牧后于夜晚进行补饲,补饲饲料与舍饲组相同,第一期轮牧期36 d每只羊每天补饲250 g,第二轮轮牧期54 d每只羊每天补饲500 g,均无剩料。牧草主要为红豆草,其营养成分为:14.2%粗蛋白、57.4%中性洗涤纤维、38.7%酸性洗涤纤维、6.9%粗灰分、0.7%钙、0.06%磷。

1.4 测定指标

1.4.1 屠宰性能 宰前活重:屠宰前24 h禁食,2 h禁水后称重。

胴体重:指屠宰放血后,剥去毛皮,除去头、内脏及前肢膝关节和后肢趾关节以下部分后,整个躯体(包括肾脏及其周围脂肪)静置30 min后的重量。

1.4.2 肉质性能 熟肉率:取一侧腰大肌中段约100 g(宰后4 h内),剥离肌外膜所附着的脂肪后,用感量0.1 g的天平称重(W1),将样品置于铝蒸锅的蒸屉上用沸水在2000 W的电炉上蒸煮45 min,取出后冷却30~45 min或吊挂于室内无风阴凉处,30 min后再称重(W2)。熟肉率=W2/W1×100%;

滴水损失率:取背最长肌,剪切成5 cm×3 cm×2 cm的肉条,用0.001 g感量天平称重(W1)后,用棉线系住肉条一测,即刻置于保鲜食品袋并充满空气,之后将袋口封好不漏气,并确保肉样与保鲜袋不接触,在0~4℃条件下吊挂24 h,取出肉样,用滤纸吸取水分后称重(W2)。滴水损失=(W1-W2)/W1×100%。

1.4.3 肌纤维、脂肪酸及氨基酸测定 每只屠宰羊采集背最长肌100 g,其中20 g放入装有4%的甲醛溶液的50 mL离心管中固定备用,用于测定肌纤维特征,回实验室后将甲醛溶液中的肉样取出,按照王婷等[11]的方法进行脱水、埋蜡,经横截面连续切为7 mm厚的组织切片,经伊红-苏木精染色、封存,供显微镜观察,肌肉组织切片制作好后用显微镜放大倍数(40)观察,并用ScopeImage 9.0进行拍照保存,用于肌纤维直径、面积和密度的测量。剩余放入-20℃冰箱中保存,待屠宰试验结束后送河南全印检测技术有限公司检测肉中脂肪酸及氨基酸含量。采用周文静等[12]的方法测定脂肪酸,所用仪器为GC-9790Ⅱ气相色谱仪(浙江福立分析仪器股份有限公司,浙江)。采用于小杰等[13]的方法测定氨基酸含量,所用仪器为全自动氨基酸分析仪(日立L-8900,日本)。

1.5 数据统计与分析

用Excel 2003对数据进行初步整理,采用SPSS 21.0软件独立样本T检验分析模块进行方差分析,数据以“平均值±标准差”表示。

2 结果与分析

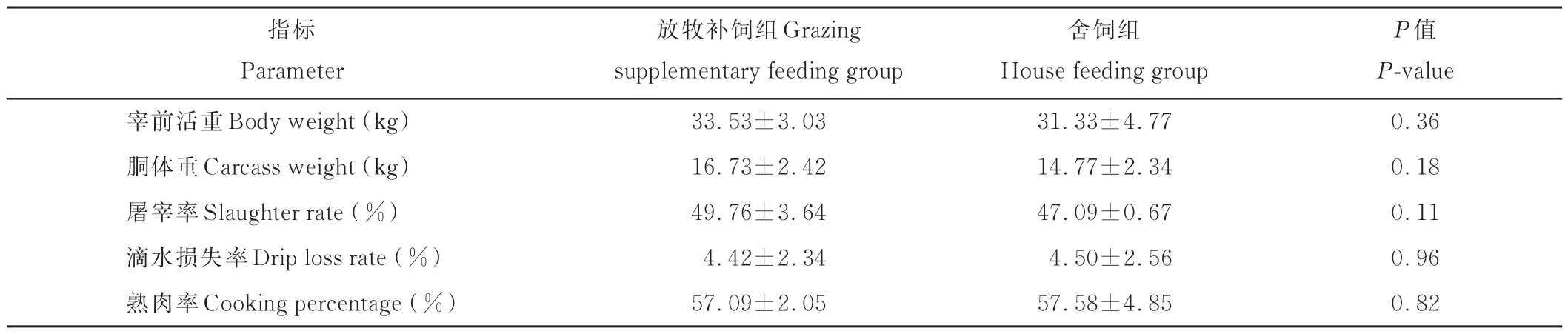

2.1 不同饲养方式下小尾寒羊的屠宰与肉质性能

由表1可知,GS组小尾寒羊的宰前活重、胴体重、屠宰率、肌肉滴水损失率和熟肉率与HF组相比差异不显著(P>0.05)。GS组相较HF组小尾寒羊屠宰率的增幅为5.67%,滴水损失率降幅为1.78%。

表1 不同饲养方式下小尾寒羊的屠宰性能与肉质性能Table 1 Slaughter and meat quality performance of thin-tailed Han sheep under different management modes

2.2 不同饲养方式下小尾寒羊的肌纤维特征

由表2可知,GS组小尾寒羊的背最长肌肌纤维直径为37.06 μm,较HF组增大了9.32%(P<0.01)。而肌纤维面积为1112.21 μm2,显著高于HF组的990.01 μm2(P<0.01)。HF组肌纤维密度和结缔组织含量分别为600.13 mm2和42.18%,较GS组高,但均无显著差异(P>0.05)。

表2 不同饲养方式下小尾寒羊的肌纤维特征Table 2 Muscle fiber characteristics of thin-tailed Han sheep under different management modes

2.3 不同饲养方式下小尾寒羊的肌肉脂肪酸含量

GS组小尾寒羊肌肉中油酸(C18:1n9c)、亚油酸(C18:2n6t)含量分别为14.99%和20.61%,高于HF组,但无显著差异(P>0.05);γ-亚麻酸(C18:3n-6)含量显著高于HF组(P<0.05);HF组总不饱和脂肪酸(totalunsaturated fatty acids,TUFA)、单不饱和脂肪酸(monounsaturated fatty acids,MUFA)及多不饱和脂肪酸(polyunsaturated acids fatty,PUFA)构成与GS组相比均无显著差异(P>0.05),但各测定指标除MUFA外,GS组略高于HF组(P>0.05,表3)。

表3 不同饲养方式下小尾寒羊的肌肉脂肪酸组成Table 3 Muscle fatty acid component of thin-tailed Han sheep under different management modes(%)

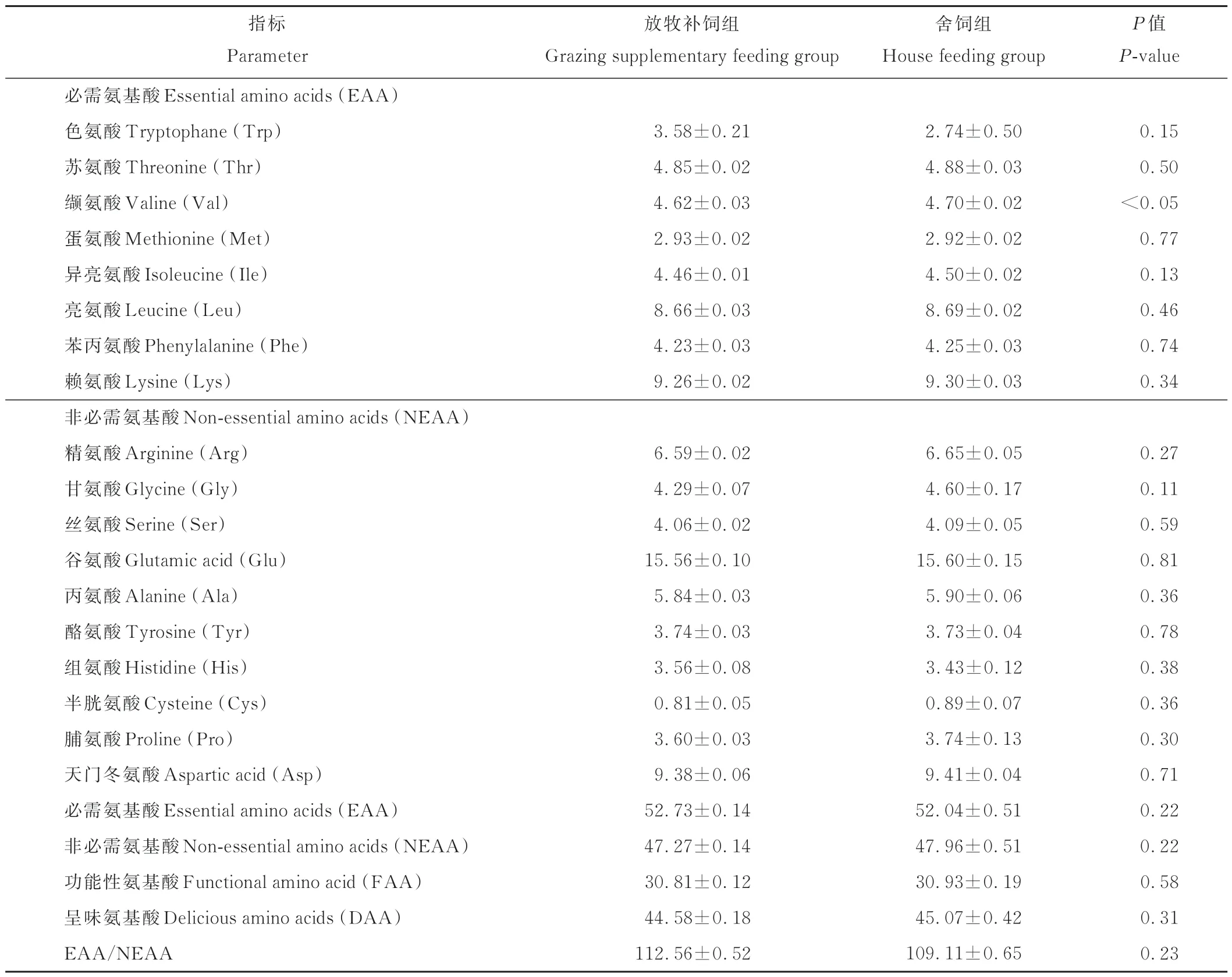

2.4 不同饲养方式下小尾寒羊的肌肉氨基酸含量

两种不同饲养方式下,GS组羊肌肉中缬氨酸含量为4.62%,显著低于HF组的4.70%(P<0.05),其他各种氨基酸的含量两组间无显著差异(P>0.05,表4)。GS组羔羊肌肉中必需氨基酸含量(EAA)为52.73%,高于HF组的52.04%。但HF组小尾寒羊背最长肌中功能性氨基酸(FAA)和呈味氨基酸(DAA)含量分别为30.93%和45.07%,略高于GS组的30.81%和44.58%。

表4 不同饲养方式下小尾寒羊的肌肉氨基酸含量Table 4 Muscle amino acid content of thin-tailed Han sheep under different management conditions(%)

3 讨论

宰前活重、胴体重和屠宰率对羔羊屠宰性能有重要影响。屠宰性能直接反映动物的生长状况。侯普馨[14]研究发现饲养方式对苏尼特羊宰前活重及胴体重无显著影响,但舍饲组苏尼特羊屠宰率显著高于放牧组。张利霞等[15]的研究结果则表明放牧条件下羔羊宰前活重及胴体重较高,而屠宰率显著低于舍饲试验羊。也有研究显示饲养方式对绵羊宰前活重、胴体重和屠宰率无显著影响[16]。本研究结果发现小尾寒羊GS组与HF组屠宰性能指标并无显著差异,但其屠宰率分别为49.76%和47.09%,高于曹忻等[17]的研究结果中小尾寒羊屠宰率(44.70%)。且该生产条件下,GS组的屠宰率和肌肉滴水损失率相较HF组均有正向变化效应。

肌纤维是构成肌肉的最基本单位,它的含量及大小对肉品质有着很大的影响[18]。段小果[19]研究发现不同年龄的大青山山羊肌纤维直径及面积均不相同,年龄越大,肌纤维直径及横截面积越大,肉的嫩度和口感也会降低。也有研究显示运动量增加,动物肌肉肌纤维直径和横截面积均会增大,从而会降低肉的嫩度[20-21]。本研究结果发现GS组小尾寒羊背最长肌肌纤维直径及面积大于HF组。放牧过程中试验羊采食牧草运动量增加应是主要因素之一,导致肌纤维直径增大,肌纤维密度及结缔组织数量降低。而尹丽卿[22]的研究则表明放牧环境下,苏尼特羊背最长肌中不同类型(Ⅰ型和ⅡA型)肌纤维直径和横截面积均低于圈舍养殖条件下,本研究结果与此并不一致,可能与绵羊品种和生长环境有关。

许多科学研究已经证实,饲养方式对动物肌肉脂肪酸,尤其是不饱和脂肪酸含量具有很大影响。如袁倩等[23]研究不同饲养方式对苏尼特羊肉脂肪酸含量的结果显示,饱和脂肪酸中棕榈酸(C16:0)相应含量显著低于舍饲组,不饱和脂肪酸中油酸(C18:1)相应含量则显著高于舍饲组。Martins等[24]研究发现饲养方式和饲粮中油酸的含量具有互补作用,并影响胴体组成和肉的营养品质。牧草中不饱和脂肪酸为亚麻酸(C18:3),谷类饲粮中脂肪酸则主要是油酸和亚油酸(C18:2),这两者对肉中脂肪酸种类及含量影响很大[25-26]。本试验GS组油酸、亚油酸含量与HF组相比并无显著差异,可能是补饲精料所导致。Redoy等[27]研究表明,试验羊采食车前草(Plantago asiatica)能够增加肌肉中n-3多不饱和脂肪酸含量,而α-亚麻酸(C18:3n-3)是主要的n-3多不饱和脂肪酸之一,其是脂肪延长酶2、4、5的底物且人体不能自主合成,只能通过油类、肉产品等食物获得,是重要的必需脂肪酸[28]。而在本试验中GS组羔羊肌肉中亚麻酸含量显著高于HF组,应该是放牧条件下试羊采食的一些功能性牧草所致,这也进一步说明即使在相较单一植被的栽培草地放牧,亦可影响羊肉中脂肪酸的构成,提供更为优质的羊肉。

氨基酸是羊肉营养品质的重要参数,其成分是评价肉的风味、嫩度和口感的主要指标[29]。特别是EAA含量对于人类更加重要[30],其无法在人体中合成,而必须在饮食中获取。根据世界卫生机构(World Health Organization,WHO)和联合国粮农组织(Food and Agriculture Organization,FAO)在1973年提出的理想蛋白质人体必需氨基酸的浓度模式谱和计分准则[31],EAA/TAA比值在40%左右,EAA/NEAA比值在60%以上的蛋白质肉制品的营养价值更好。在本试验中,GS组和HF组的EAA/TAA分别为52.73%和52.04%;EAA/NEAA为112.56%和109.11%,说明GS组及HF组小尾寒羊背最长肌都含有丰富的EAA。而DAA作为呈味氨基酸,在人类口腔中经过分解产生酸、甜、苦、咸和鲜等滋味,而亮氨酸和精氨酸呈苦味,是肉中应该减少的[32]。本研究中尽管GS组与HF组亮氨酸和精氨酸含量无显著差异,但GS组小尾寒羊肌肉中亮氨酸和精氨酸含量略低于HF组,从而本研究佐证了放牧羊肉口感优于舍饲饲养羊肉的大众感知。

4 结论

总体来看,放牧补饲的饲养方式与舍饲相比对小尾寒羊屠宰性能及肉质并未造成明显不良影响,且放牧补饲使小尾寒羊部分指标有明显改善,如增加肌肉中肌纤维直径及面积,增加肌肉中不饱和脂肪酸尤其是亚麻酸含量。综上,采用放牧补饲方式可以保持人工栽培草地放牧小尾寒羊的优良屠宰性能及肉品质,同时较大程度利用闲茬草地资源,兼具生态与经济利益,应作为一种较适宜的养殖生产模式进行推广。