印度尼西亚南加里曼丹省Kotabara井田地质特征分析

2023-02-27王化耀牟兆刚

王化耀,牟兆刚

(中国煤炭地质总局勘查研究总院,北京 100039)

0 引言

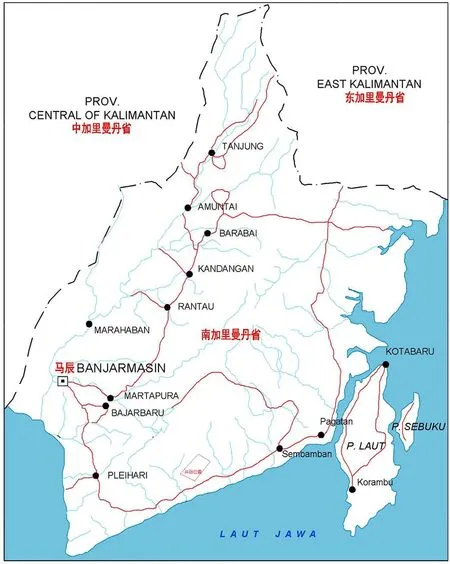

Kotabara井田位于南加里曼丹省南部,梅拉图斯山脉(Meratus Mountain)南部山脚下,井田北部距山脉轴线约为20km,南距爪哇海岸线约7km。

加里曼丹岛划分为五部分,即东南西北中加里曼丹。除北加里曼丹为马来西亚、文莱的领土,其余归为印度尼西亚所辖。全岛面积约为74万km2,赤道从该岛中部穿过,恰好将该岛分为大约相等的两部分。最高峰为位于东北部的基纳巴卢山(Kinabalu)高4101m,自东北向西南延伸,地形起伏和缓。在本岛东南部,有一条叫梅纳图斯(Meratus)的山脉,沿北东走向,其最高峰Beras火山高达1 901m(图1)。

1 地质特征

1.1 区域地质概况

1.1.1 区域地质

Kotabara井田位于南加里曼丹省梅拉图斯山以南,爪哇海以北的山前和濒海平原交界处。属于欧亚板块东南亚地块巽他陆块地层区,巽他陆块包括马来西亚苏门达纳、爪哇海西部和加里曼丹。加里曼丹岛是东南亚最大的岛屿,岛上最古老的地层为巽他古陆的有花岗岩侵入的志留纪—二叠纪变质岩,三叠纪—侏罗纪变质火山岩、白垩纪火山岩和蛇纹岩,古近系的火山岩、细—中粒砂岩、泥岩及煤层,新近系灰岩及泥岩沉积岩和第四系沉积物。Kotabara井田属加里曼丹九大古近系盆地之一的Asam-Asam盆地的一部分(图2)。

1.1.2 区域构造

中新代以来,由于特殊大地构造位置,南加里曼丹经历了陆升、裂解、陆块碰撞缝合、板块俯冲等剧烈的构造运动,形成较多构造层次。由下至上大致归纳如下:

1)早晚白垩世花岗岩和英云闪长岩侵入的志留纪—二叠纪变质岩构成加里曼丹的基底岩石。地表出露在巽他古陆。

2)三叠纪—侏罗纪变质岩火山岩,分布在加里曼丹北西部,与下伏构造层不整合。

图1 交通位置Figure 1 Traffic location

1.上新世—更新世火山岩;2.渐新世—早中新世Crocker和Temburong复理石建造;3.拉让群和Embaluh群浊积物;4.NW加里曼丹三叠纪—侏罗纪变质岩火山岩穹窿;5.Meratus山脉和Laut岛早白垩纪火山弧和蛇绿岩序列;6.Schwaner早—晚白垩世花岗岩和英云闪长岩侵入的志留纪—二叠纪变质岩;7.古近纪—新近纪盆地和现代沉积物;8.海沟;9.区域性线性构造图2 加里曼丹区域地质简图Figure 2 Geological brief map of Kalimantan region

3)井田区北部梅拉图斯山早白垩世火山岩和蛇纹岩系列。

4)白垩纪拉让(Rajang)群复理石和埃姆巴鲁(Embaluh)群沉积岩建造,是巽他陆块增生的产物,分布在加里曼丹中北部地区。

5)古近纪—新近纪沉积建造,其中库泰(Kutai)是最大的古近纪—新近纪盆地,井田分布于梅拉图斯山以南的阿萨姆-阿萨姆(Asam- Asam)盆地。

6)第四系松散沉积物。

1.1.3 地壳演化史

加里曼丹岛经历了剧烈复杂的地壳运动。岛上发育志留纪—二叠纪变质岩,并被白垩纪侵入的花岗岩、闪长岩穿插硬化。

三叠纪—侏罗纪,在巽他陆块北部发育有变质火山岩,使巽他陆块增生,白垩纪—古近纪由于巽他陆块和卢卡尼亚陆块碰撞聚合而形成现今加里曼丹的主要山脉。古南海沉积的Rajang群和Embalml群浊积岩强烈褶皱为现今的构造景观。井田北部的梅拉图斯山脉,也形成于这一时期。

进入始新世,本岛地壳挤压状态变为伸展状态,形成较大的古近纪沉积盆地,本井田的含煤地层就是这一时期沉积。

到新生代,剧烈的喜马拉雅运动使印度洋板块向东南亚板块俯冲,造就矿区内的构造形迹。

1.2 地质概况

1.2.1 地层

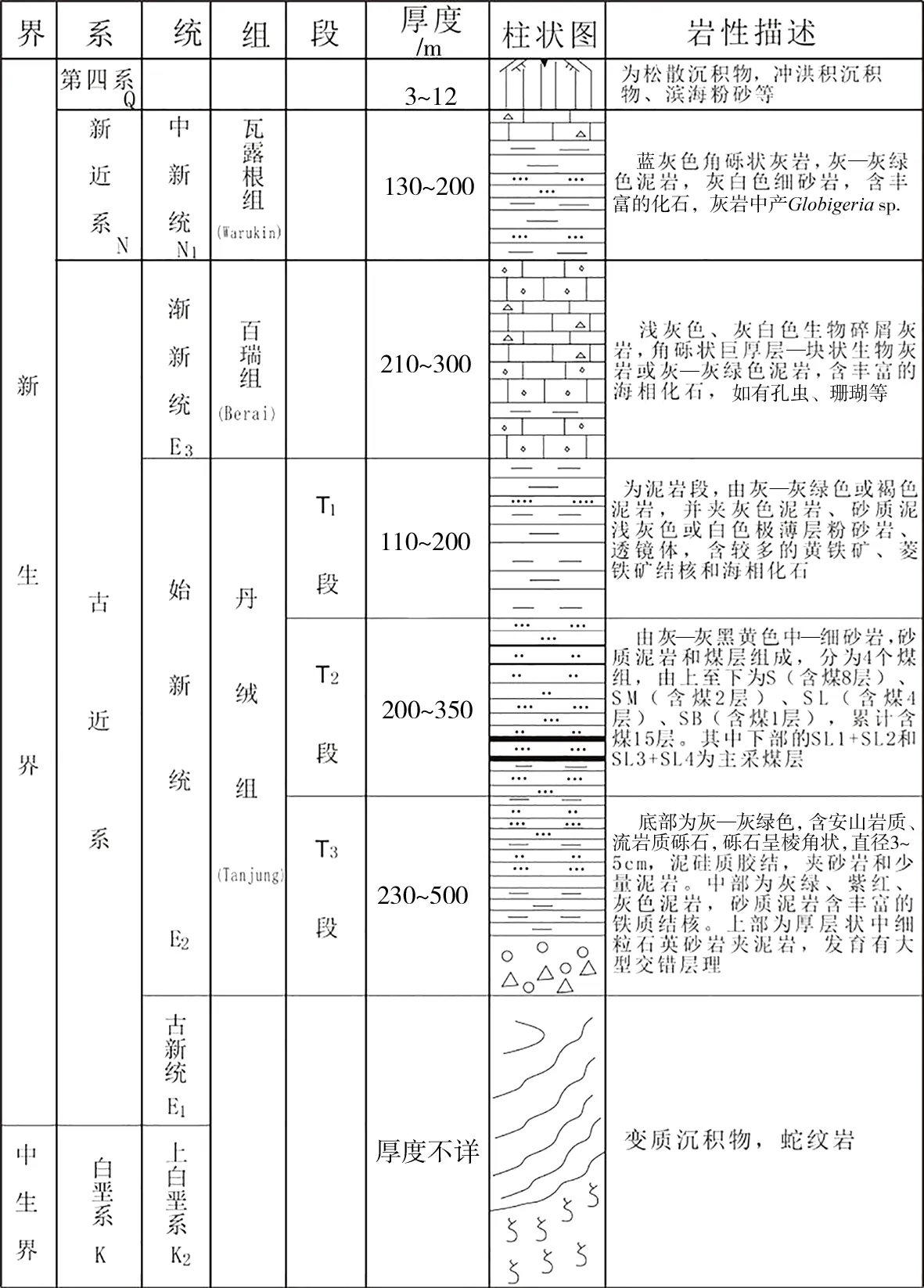

井田内出露的地层有新生界古近系(E)、新近系(N)和第四系,含煤沉积基底为白垩系—古新统的蛇纹岩及变质沉积物(图1)。揭露地层由老至新描述如下:

1.2.1.1 古近系始新统(E2)

始新统丹戎组(Tanjung),为井田的含煤地层,地层总厚度达1 000m。可分为3段,即下段(T3),不含煤;中段(T2),含煤段;上段泥岩段(T1)。

1)下段称为T3,底部为灰—灰绿色,含安山岩质、流纹岩质砾石,呈棱角状,直径3~5cm,泥硅质胶结,夹砂岩和少量泥岩。中部为灰绿、紫红、灰色泥岩,砂质泥岩含丰富的铁质结核。上部为厚层状中细粒石英砂岩夹泥岩,发育有大型交错层理。与下伏白垩系蛇纹岩呈角度不整合。厚度200~500m。

2)中段称为T2,为含煤段。由灰—灰黑黄色中细砂岩,砂质泥岩和煤层组成,分为4个煤组,由上至下为S(含煤8层)、SM(含煤2层)、SL(含煤4层)、SB(含煤1层),累计含煤15层。其中下部的SL1、SL2、SL3U、SL3/4为主要煤层。厚度200~350m。

3)上段称为T1,为泥岩段,由灰—灰绿色或褐灰色泥岩、砂质泥岩,并夹浅灰色或白色极薄层粉砂岩、透镜体,含较多的黄铁矿、菱铁矿结核和海相化石。厚度110~200m,与上覆Berai组石灰岩呈整合接触。

1.2.1.2 古近系渐新统(E3)

渐新统百瑞组(Berai),浅灰色、灰白色生物碎屑灰岩,角砾状巨厚层—块状生物灰岩或灰—灰绿色泥岩,含丰富的海相化石,如有孔虫、珊瑚等,厚度为210~300m。

1.2.1.3 新近系中新统(N1)

中新统瓦露根组(Warukin),蓝灰色角砾状灰岩,灰—灰绿色泥岩,灰白色砂岩,灰岩中产Globigeriasp.。厚度为120~200m。

1.2.1.4 第四系(Q)

为松散沉积物,含残积黏土、淤积泥质物、冲洪积沉积物及滨海粉细砂等。与下伏地层不整合,厚0~12m,一般5m。

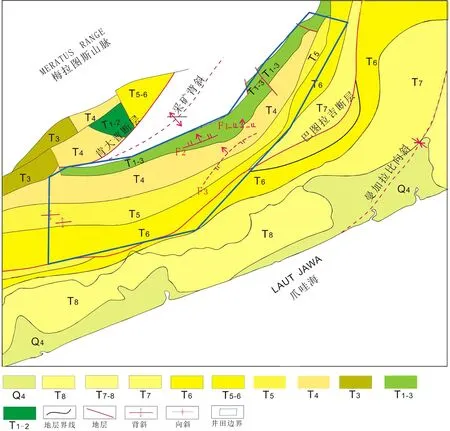

1.2.2 井田构造

井田位于Mangalapi向斜北翼的一部分,其北西方向边界紧邻采区背斜的轴部,主体为单斜构造。地层走向由NEE向逐渐转为NE—NNE向。地层倾向由SSE—SE向ES方向倾斜,倾角较为平缓。地层倾角可分为两种,西部平缓,倾角8°~16°,一般10°。东部地层倾角有变化,即由缓变陡,从浅部8°左右到深部变陡,局部岩层倾角已达36°,由于受小褶曲和断层的影响,局部产状有变化,地层倾角可达50°以上。

井田范围内,在露头采坑北部发育一轴向北倒南倾的背斜,其南翼产状平缓,倾角10°,北翼较陡,倾角可达50°。该背斜的延伸长度约300m,其轴向南倾北倒,说明形成现今构造应力场的挤压推力,主要来自南东方向,这与印度洋板块向欧亚板块的向北俯冲的主应力方向一致(图3)。

2 煤层与煤层对比

2.1 含煤性

井田含煤地层为Tanjung组中段(T2)为含煤段,属海陆交互相,厚度 200~350m,平均厚度为256m。由砂岩、砂质泥岩、泥岩、炭质泥岩及煤层组成。含煤14层,煤层的总厚度为3.60~13.75m,一般为10.77m,含煤系数为4.2%,含主要可采煤层2层,分别是SL2、SL3/4。可采煤层的总厚为0.5~8.23m,平均6.40m,可采含煤系数为2.5%。

图3 区域综合地质柱状图Figure 3 Regional comprehensive geological column

2.2 可采煤层

井田内主要的煤层为4层,即SL1、SL2、SL3U、SL3/4。其中SL1的煤层厚度为0.10~1.22m,平均0.49m,属于不可采煤层;SL3U煤层厚度为0~0.80m,平均为0.65m,属于不可采煤层;SL2煤层厚度为1.04~2.31m,平均1.80m,属于主要可采煤层。SL3/4煤层厚度为3.29~5.81m,平均3.91m,属于主要可采煤层(表1)。

SL1至SL2的间距为0.60~5.71m,平均为1.72m;SL2至SL3u的间距为0.55~7.02m,平均为1.09m;SL3u至SL3/4的间距为0.17~6.50,平均为1.52m(表1)。

2.3 煤层对比

2.3.1 对比的方法和依据

井田内煤层对比的方法是采用岩煤组合法、标志层法并辅以层间距法进行的。煤层对比的依据是岩性及组合、测井曲线及煤层的自身特征。岩性方面选择厚度稳定上段(T1)海相泥岩,含煤段砂岩亚段的砂岩作为标志。在测井方面,主要依据自然伽马曲线幅值异常,密度测井曲线形态异常及其它曲线组合关系对比煤层。在煤层自身特征方面根据煤层的厚度、结构、煤质及煤层组合关系对比煤层。

图4 构造纲要图Figure 4 Outline map of geological structure

表1 Tanjung组含煤段(T2)各可采煤层特征

2.3.2 对比标志

2.3.2.1 主要标志层和特征

井田内主要标志层有3层,分布在中Tanjung组中,其中M1位于T1下部,M2位于T2中下部,对比特征明显(表2)。

1)M1菱铁质泥岩。位于泥岩含煤亚段(T2)的上部,是S1煤见煤的预告标志。距Tanjung组上段泥岩段(T1)10~13m,可发育成2~3个分层。泥状—极细粒结构,显微层状,灰黑色,主要成分是菱铁质结核和生物贝壳碎屑。本层全区发育,特征明显,是良好的标志层。

2)M2灰白色石英砂岩。位于Tanjung组含煤段中部砂岩含煤亚段,其顶为S7煤层底界,砂岩含煤亚段(T22)与泥岩含煤亚段(T21)的分界面,中为含S8煤层,其下为SM2煤层。浅灰色—灰白色中细粒石英砂岩,含较少的岩屑石英砂岩,岩石成分主要为石英、岩屑和长石。其中石英占80%,次圆—次棱角状;长石占5%,粒状;岩屑占5%,岩屑成分主要为泥岩和硅质岩。硅泥质胶结,局部钙质胶结,亦可见混合胶结。

在层序上,粗粒在上部,细粒在下部,显示出粒度变化的反粒序,大型冲洗层理交错、交错层理发育在上部,冲洗层理、水平层理、波状层理和透镜状层理下部。局部见生物搅动层理,厚度为6.95~51.65m,平均厚33.46m。

2.3.2.2 层间距法和主要层间距

本区主要标志层和煤层的层间距是相当稳定的,用层间距法在钻探中预测主采煤层的位置十分有用。通过各钻孔资料统计,标志层的间距,一般来说M1底至M2顶的层间距为80.38m,全井田相当稳定(表2)。

表2 标志层间距

2.3.2.3 古生物标志

根据钻孔观察,结合动植物分布特点,亦可作为标志对比煤层。在Tanjung组上段(T1)泥岩段,只有海相动物化石,没有植物化石。而在含煤段(T2),在菱铁质泥岩中,产小的动物化石和植物化石,在下部的菱铁质泥岩中只有植物化石,动植物化石的分布特点可以用来对比Tanjung组的泥岩段(T1)和含煤段(T2)的关系。

2.3.2.4 煤岩层物性曲线特征

煤层对比的重要手段之一是测井曲线,由于不同煤层、岩层自身物理性质的差异和特征,导致测井曲线的变化。依据煤岩层的物性特征,曲线的幅度异常,形态变化和特殊的形态组合关系等进行煤层对比,是煤层对比的可靠手段。

3 沉积环境

在含煤段(T2)沉积的早期(砂泥岩含煤亚段),这里的地貌与现今的地貌应类似,西北部的梅拉图斯山经晚白垩世—古近纪造山运动已褶皱成山,地壳经挤压收缩后呈伸展状态,形成梅拉图斯山南的Asam-Asam古近系沉积盆地,其北对梅拉图斯山,南对爪哇海。而梅拉图斯山就是这个盆地的物源区,这时应属于滨海大型的复水沼泽和潟湖、海湾的沉积环境,形成砂泥岩含煤亚段底部的砂泥质沉积,此后逐渐发育成大型的泥炭沼泽环境,聚积了SL4、SL3、SL2、SL1的厚—巨厚煤层。整体水动力作用弱,沉积物以含砂泥质为主。

到含煤段沉积的中期,即砂岩含煤亚段沉积期,矿区范围内属滨海沙滩、沙洲相为主的沉积,发育有冲洗层理,即大型斜层理。含煤段的砂岩主要发育在这一亚段内。说明此期的波浪作用强,泥质沉积物少。含煤段沉积晚期,即泥岩含煤亚段沉积期。本区又进入大型潟湖海湾沉积期,含有较多的海相动物化石、黄铁矿、菱铁矿结核,介质搬运能力弱,沉积物以泥质为主,在泥炭沼泽发育期,形成不可采煤层,但其泥炭沼泽发育时间短,形成厚度小,均未形成具有工业意义的煤层。

综上所述,井田含煤段沉积环境经历了潟湖海湾泥炭沼泽—沙滩、砂坝—潟湖海湾沉积的演变过程。此后,全区没入海水之下,形成上覆泥岩段的沉积。

4 结语

Kotabara井田含有丰富的煤炭资源,煤层具有埋藏较浅,可开采厚度大,夹矸少,煤质好,发热量高,开发条件良好,交通非常便利,大部分浅部煤层适宜露天开采,深部也适合井工开采。但近年来,外资在该国投入在不断增加,开采煤炭资源量也在不断增加,并且印尼距离中国的东南沿海城市较近,成为中国南方电厂的优质煤炭资源进口主要国家之一。