蒙山峨峪口砾石堆积堤的年代学研究

2023-02-27王乃昂孙德浩隆浩刘啸王孝理陆晨遨李卓仑刘江

王乃昂, 孙德浩, 隆浩, 刘啸, 王孝理, 陆晨遨, 李卓仑, 刘江

1)兰州大学资源环境学院,冰川与沙漠研究中心,沙漠与冰川野外科学观测研究站,兰州, 730000;2)中国科学院南京地理与湖泊研究所,南京, 210008;3)临沂大学地质与古生物研究所,山东临沂, 276005

内容提要: 准确界定蒙山峨峪口砾石堆积堤的形成时代,对于探明其成因、澄清山东中低山丘陵第四纪冰川有无之争,是一个需要解决的科学问题。峨峪口堆积垄岗砾石组构、沉积构造、地貌组合等标志,均指向其为山洪泥石流堆积物,且为暴发频率极低、发展周期较长的水石流或稀性泥石流堆积。其下伏第四纪沉积物OSL埋藏年龄和AMS14C年龄可作为砾石堆积堤形成时代的最老约束参考年龄,当地村民迁居此地的历史可作为最小约束参考年代。OSL测年结果为2.1~2.3 ka BP,AMS14C测年结果为951~1522 cal AD,证明砾石堆积堤为数百年前形成的历史泥石流遗迹。

近一个世纪以来,我国地学界对中国东部(105°E以东)中低山丘陵有无第四纪冰川给予了极大的关注,一些知名学者先后参与讨论、刊布的论著数量众多,且一直有不同的认识(李四光,1947;黄培华,1963;施雅风,1980;李吉均,1983;李吉均等,1983;崔之久和谢又予,1984;黄汲清,1989)。通过系统、深入研究和学术交流,绝大多数专家认为中国东部中低山地某些疑似的古冰川遗迹,完全可以用非冰川成因(大多数是季风气候条件下的泥石流堆积)予以解释(施雅风等,1989,2006,2011; 章雨旭等,2011;崔之久, 2013)。尽管研究冰川的学者作出了中国东部中低山丘陵第四纪期间不曾出现过冰川的结论,但由李四光首创的“中国东部第四纪大范围地发育过冰川”结论依然有不少地学工作者在继续秉持,并报道发现了“低海拔型古冰川遗迹”(赵松龄,2010)。其中,山东蒙山峨峪口砾石堆积堤的成因是近年学术争论的焦点之一,引致多位学者对蒙山第四纪“冰川遗迹”看法的质疑或关注(章雨旭,2017;王乃昂等,2017;李吉均和周尚哲,2018;张志刚等,2018;赵井东等,2019;王乃昂等,2020;吕洪波等,2020;周尚哲,2021)。

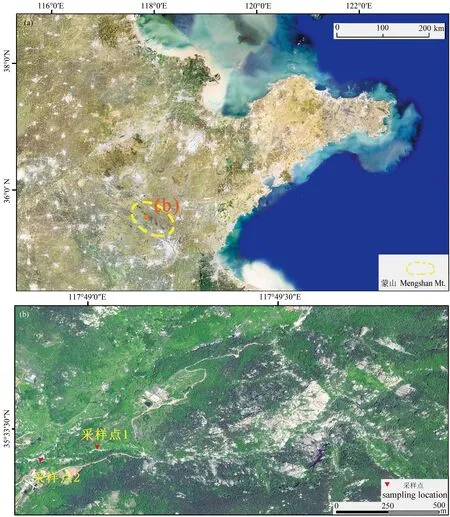

蒙山是山东中低山丘陵的第一大山系,主峰龟蒙顶海拔高度1156 m(图1a),距离郯城大地震震中约90 km。其南北麓沟谷出山口多碎屑堆积,且以砾石堆积堤及古泥石流堆积台地的形式保留在现代河床之上。其中,主峰龟蒙顶西南麓峨峪口和八字峪一带的砾石堆积堤,具有典型性和代表性。王照波等(2017a)报道这是一个山谷冰川遗迹。章雨旭(2017)对峨峪口砾石堤提出关注,交代了砾石堤的一些地质特征,认为可能是中国东部存在第四纪冰川的有力证据,但对其是侧碛垄或冰石河的说法均提出了疑问。张志刚等(2018)指出砾石宇生核素10Be 暴露年代结果不支持先前发表的 “8. 2 ka BP 拦马冰期”(王照波等,2017b)的结论,全新世以来山东蒙山区域处于一个暖湿的环境下,尽管有几次降温事件,但是不足以提供形成冰川的条件。吕洪波等(2020)认为蒙山“冰川遗迹”缺少典型的山谷冰川地貌标志,峨峪峡谷岩壁擦痕可能是“洪水偶尔携带巨大岩块划过留下的痕迹”,认为这个砾石堤是“全新世早期冰缘气候带下的石河”。笔者等从成因专属性特征(砾石组构、沉积构造和地貌组合等)论证峨峪口、八字峪一带砾石堤为历史时期山洪泥石流(水石流或稀性泥石流)形成的超高堆积垄岗(王乃昂等,2021a、b)。峨峪口砾石堆积堤、峨峪峡谷等地虽被后来规模大小不同的多期次山洪泥石流影响过,但砾石层底部的沉积物依然保存较好,岩石表面的泥石流擦痕和撞击坑也未因风化过程而消失;凡此,均为利用沉积物OSL、14C和TCN暴露测年等方法判断砾石堤堆积时代提供了条件。

图1 蒙山地理位置和采样点示意图: (a)蒙山地理位置;(b)研究区采样点

业已报道的峨峪口砾石堆积堤底部OSL年龄仅有1个(王照波等,2017b),不只代表性有限,且测年参数没有给出误差范围,无法计算得出8.2 ka的年龄。即使对几项参数设定误差,也得不出全新世早期堆积的结果。鉴于年代学证据对于间接或辅助说明峨峪口砾石堤的成因、特别是历史泥石流形成时代具有重要研究价值,有必要对其进行多种测年方法的交叉研究或综合验证。为此,本研究团队于2021年2月和4月两次专门赴蒙山调查,野外工作主要是寻找砾石层埋压的沉积物OSL、14C测年材料(图1b),现将最新的定年结果报道于后。

1 测年样品采集

1.1 OSL测年样品采集

考虑及年代学样品必须具有代表性和明确的科学内涵,笔者等野外采样主要遵循以下原则:一是局地环境稳定未受人为扰动的地段;二是在峨峪口两岸砾石堤内侧分别布设两个测年采样点(图2a);三是尽可能采集平行样。其中,采样点1在峨峪口右岸砾石堤,坐标为35°33′27″N、117°49′02″E。上部为厚3~ 4 m的砾石层,采样孔在砾石层底部,埋深约5 cm(图2c、e)。采样点2在峨峪口左岸砾石堤前端,坐标为35°33′02″N、117°48′51″E。上部为一巨石(10.5× 6 × 2.8 m),采样孔在巨石底部,埋深10 ~15 cm(图2b、d),整个堆积层层序是明确的。砾石层下伏沉积物为河床相、漫滩相,包括黏土、粉砂及小砾石,采样时表面略呈湿润状态,应与之前的降水有关。为准确界定泥石流堆积时代的约束年龄,选择砾石层堆积后下伏沉积物处于封闭环境的地层作为OSL样品采集标本(图2d、e)。将靠近砾石层底部的沉积物表土清理后,利用直径为5 cm、长度为 30 cm的不锈钢管,在2个采样点平行采集OSL年代样品各2个,总计4个样品用于定年。在采样过程中,为避光和防止水分流失,利用铝箔纸等包裹钢管两端。

1.2 AMS14C测年样品采集

由于时间原因,可用于直接测定泥石流堆积年代的枝叶夹层等早已腐朽烂光,或难以寻获。为提高测年数据的可靠性,保证其可以反映泥石流堆积的约束年龄,2021年4月在两处OSL测年样品的同一层位,采集编号为MC的2个全样有机质用作14C测年(图2d、e)。需要说明,在峨峪口左岸砾石堤采样点2巨石底部,2017年6月将保存于自然封闭状态的沉积物表面泥土加以清理后,采集有1个全样有机质14C测年样品(图2f),野外编号为MS01-03。上述14C测年样品均现场用采样袋密封保存,运回实验室后进行简单的前处理,之后送至美国Beta实验室进行AMS14C测年。

图2 蒙山峨峪口砾石堤景观和测年样品采集环境层位: (a)峨峪口砾石堤采样点示意图;(b)峨峪口左岸采样点2景观;(c)峨峪口右岸采样点1景观;(d)采样点2环境层位;(e)采样点1环境层位;(f)MS01-03采样层位

2 测年结果分析

2.1 峨峪口砾石堆积堤的最老约束年代

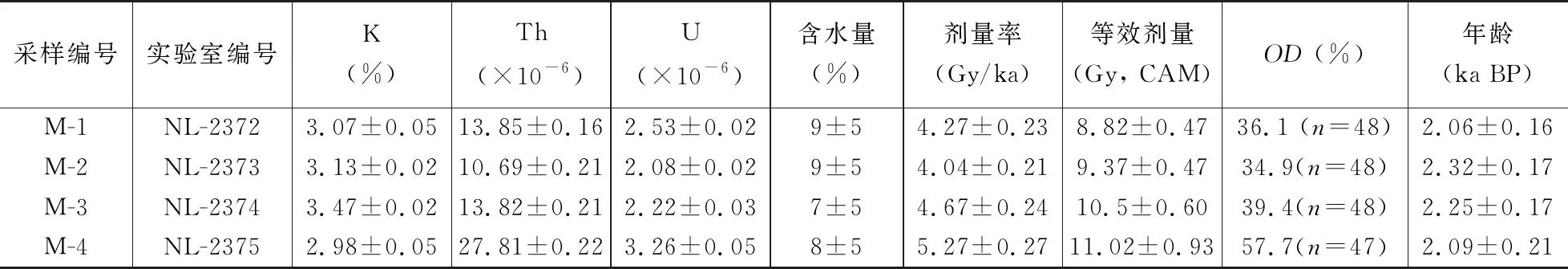

笔者等采集的4个OSL样品,前处理和测试在中国科学院南京地理与湖泊研究所完成,均作为独立样品全过程测试。采用标准的单片再生剂量法和小片技术(单片直径为2 mm)测试粗颗粒石英组分(100 ~ 200 μm)的等效剂量(De);计算剂量率所需的U、Th、K含量分析采用ICP-MS和ICP-AES测试完成。详细流程和测试方法参见文献(Long Hao et al., 2014, 2019),具体参数和结果如表1。

表1 山东蒙山峨峪口砾石层底部沉积物OSL测年结果及其参数

表1中的OSL样品层位(M-1和M-2、M-3和M-4同为平行样)均处于叠置砾石层底部之下的封闭环境(图2c、d、e),与泥石流堆积时代系先后关系,可作为其最老约束年龄的参考。通常采用De的分布特征来检验沉积物颗粒在埋藏前OSL信号的晒退程度,例如样品NL-2375显示了非常宽的等效剂量分布特征(图3),其他3个样品的De也同样具有相同的特征。每个样品获得了47或者48个测片的De(或者年龄),但也存在很多老的测片,说明这些样品可能存在晒退不完全的颗粒(分散系数相当大),但大部分颗粒的晒退程度还是一致的,故采用CAM模型计算年龄。CAM计算出来的两个平行样品年代比较一致,且两处4个样品的年龄也具有一致性,说明样品采集是在相同地貌单元的同一沉积层位。另外,在实验室还初步做了钾长石测年,但明显老于石英,说明这些沉积物在沉积前很可能曝光的时间不够,晒退可能不彻底。鉴于样品均显示了较大离散程度(>30%)(表1),表明这些样品的石英OSL信号存在曝光不完全,所获得的表观释光年龄对沉积物的埋藏时间可能存在高估。由此认为,峨峪口两岸同一沉积地层形成时间不会早于距今2.1~2.3 ka BP,可作为泥石流堆积最老约束年龄的参考。

图3 样品NL-2375的De分布特征(n=47)

14C年代标本物质所处环境与OSL样品基本是同层位的(MC01和M-1、M-2同层位,MC02和M-3、M- 4同层位),不存在侵蚀后再填充的沉积过程,与其上砾石层堆积的形成时代应为先后关系。3个14C年代标本物质所测年代结果(表2),均揭示泥石流堆积大致为距今1000 a以来的某段历史时期。由于沉积物中的含碳物质是在砾石层堆积之前就已存在或可能同时堆积的物质,且大多是从上游沟谷或山坡经流水搬运而沉积下来的,采用其标本测定的14C 年龄一般比泥石流堆积时代为老,甚至会偏老较多。其中,实验室编号为Beta-594101的MS01-03样品为巨石底部的泥质沉积物,AMS14C测年结果为1437~1522cal AD。如无土壤淋溶过程等外源“新碳”污染,不仅可指征砾石堤之下冲洪积层顶部的大致形成年龄,而且间接证明上覆泥石流堆积时代很可能晚至距今500年后的明清之际。

表2 蒙山峨峪口砾石堤下伏沉积物AMS14C测年结果

2.2 峨峪口砾石堆积堤的最小约束年代

峨峪口砾石堆积堤表面无黄土沉积和土壤发育,加之砾质结构保水能力较差,阻止了植物在其上定居,树木比较稀少,凡此均间接证明泥石流发生时代不甚古老。同时,峨峪口砾石擦痕、峨峪峡谷岩壁擦痕和白云岩(注:地名)光绪八年(1882年)石刻均附着地衣,而距今30年前的1991年大洪水形成的峨峪口砾石表面和2017年6月峨峪重力崩塌砾石则未见地衣附生。因此,根据有无地衣附着的情况可初步判断,峨峪口砾石、峨峪谷壁岩石表面擦痕的形成时代至少在距今数十年甚或数百年之前。

可资佐证的是,经访问当地距离峨峪口砾石堤约百米的社区村民王殿德(时年57岁)等,其祖辈从距离3.5 km的杨谢村迁居此地(峨峪口阶地)已有5代人的时间。他们从一开始就在砾石堆积堤前部种植菜园或农田,明确知道砾石堤在他们迁居此地之前即已存在。按每代人20年粗略估算,峨峪口砾石堤堆积时代的最小约束年龄为距今140 a左右,亦即峨峪口砾石堤堆积时代至少应在19世纪80年代之前。

总之,峨峪口砾石堤堆积时代的约束年代范围很可能为1437~1880 a,即距今约580 ~140 a的明清之际。需要说明,峨峪口至拦马墙子一带还分布以堆积台地为主体的古泥石流遗迹(可命名为拦马墙期),相对具有面积大、保存好和剖面清晰的特点,地表见有不少长径大于1 m的花岗岩砾石。它们形成了难得的平坦地面,成为主要的农耕地和民居土地。相较地质时期的古泥石流,类似峨峪口、八字峪等地的历史泥石流遗迹在蒙山南北麓多有发现,由于以峨峪口最具代表性和典型性,可进行区域对比,本文称为峨峪口期泥石流堆积。

3 结论

(1)蒙山峨峪口砾石层下伏沉积物OSL测年结果为 2.1~2.3 ka BP,表明泥石流堆积不早于2.1~2.3 ka BP。

(2)峨峪口砾石堤下伏沉积物AMS14C测年结果为951~ 1522 cal AD,结合当地村民口述,推论砾石堆积堤为数百年前形成的历史泥石流遗迹,很可能为公元1437~1880年间的明清之际;本文称为峨峪口期泥石流堆积。

(3)本文新获得的OSL、AMS14C测年结果作为峨峪口砾石堆积堤成因类型的辅助证据,可间接否定蒙山山麓砾石堆积堤为全新世早期“冰碛垄”或“典型石河”的看法。