通辽哈民忙哈遗址房屋地面白色铺垫材料的分析研究

2023-02-22王嘉堃周双林

王嘉堃, 周双林

1. 浙江大学艺术与考古学院, 浙江 杭州 310007 2. 北京大学考古文博学院, 北京 100871

引 言

房屋是人类生活的重要设施, 从传说的有巢氏树上居住, 到先民洞穴居住, 一直到居住房屋, 居住的设施发生了很多的变化, 形成了丰富的建筑学文化。 而在新石器时代, 中国北方地区使用半地穴的房屋是最常见的方式, 其构筑方式是在地下开挖地穴, 然后在上面形成各种的木结构覆盖, 作为人居住生活的空间, 如豫西地区的灵宝西坡遗址、 青海的喇家遗址、 东北的扎鲁特遗址[1-4]等。 对于居住的房屋, 古人经过长期的积累, 不但使其具有简单的居住功能, 也知道如何进行设计以达到最好的居住状态, 使居住环境优美和让生活方便, 这其中非常重要的就是对地面和墙面进行装饰。 在新石器时代人们已经开始使用各种材料对房屋进行装修, 如将石灰用于地面铺设和墙面涂饰[5], 比如中原地区的仰韶文化遗址。

在东北地区考古遗址保护过程中, 也发现地面使用了类似的铺装材料, 具体的发现地点为内蒙古东部通辽地区的新石器时代遗址——哈民忙哈遗址。 该遗址位于内蒙古通辽市科左中旗舍伯吐镇东南约15公里。 遗址地处一片相对低洼平坦的地带, 被一米多厚的风积沙层所掩盖, 遗址总面积达17万余平方米。 遗址埋藏状态完好, 含有大量遗迹以及遗物, 如保存相当完整的房屋木构架痕迹、 因火灾所坍塌的房址, 以及大批非正常死亡人骨的罹难场所[6]。

图1 人骨残迹以及房屋遗迹Fig.1 The remains of human bones and houses

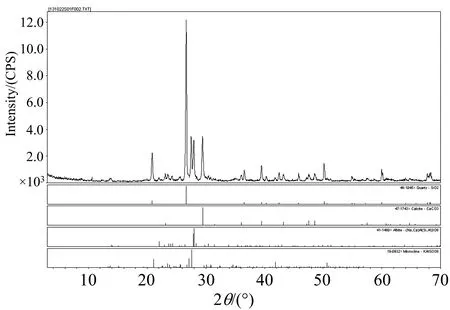

在对房屋遗迹进行考古和保护调查的过程中, 发现在近百个房基遗迹中两个房子(F33和F50)的地面上有坚硬的白色铺装层(见图2), 其中F33的是在房子门道对面的平台上, 面积约有1平方米; F50的坚硬表面部分在火灶的附近, 面积略大, 这些地方表面呈白色, 质地坚硬, 呈层状分布, 局部有破裂。

图2 F33、 F50房基遗迹Fig.2 The remains of F33 and F50

哈民忙哈遗址距今约6 000年至5 000年之间, 该时期东北地区、 中原地区、 南方地区对应的文化分别为红山文化、 仰韶文化、 崧泽文化。 从中原地区和西北地区在新时期时代的仰韶文化起, 各类遗址中的房址、 窖穴等就已经出现了涂抹白色石灰状物质的现象。 对这些痕迹进行分析和研究, 确定其成分含有石膏石灰、 人造粘土、 轻骨料等为集料, 料礓石烧制的水泥为胶结材料的轻混凝土, 还有一些性能接近于水泥的铺垫材料。 例如仰韶时期的渑池班村遗址的白色铺垫材料, 经分析表面为石灰反映生成的方解石(CaCO3), 从而以确凿的证据说明早至仰韶时代中期人类已掌握烧石灰的技术, 并将石灰用作建筑材料; 陶寺遗址中发现的白色材料存在石灰、 生石膏两种情况[7-9]。 在哈民忙哈遗址的多数房屋遗迹中, 有不少地面比较坚硬的, 但是表面发白的情况还不多, 为了解这两处房屋的室内地面为什么会出现发白的情况, 是否是类似中原和西北的“白灰面”, 对其进行了取样和科学分析。

1 实验部分

1.1 样品

样品为取自两处房屋遗迹地面上颜色发白部位的块状样品, 最大长度1.5 cm, 最大厚度0.5 cm。

图3 F33、 F50白色铺垫材料取样处Fig.3 Sampling spot

1.2 分析方法

(1)X射线衍射分析

初步判断该样品为无机物, 所以使用X射线衍射方法对样品的成分进行分析, 仪器型号为日本理学的Dmax 12 kW粉末衍射仪。 实验条件为X射线: CuKα(0.154 18 nm); 管电压: 40 kV; 管电流: 100 mA; 石墨弯晶单色器; 扫描方式:θ/2θ扫描; 扫描速度: 8°(2θ)/分; 采数步宽: 0.02°(2θ); 环境温度: 21.0 ℃; 湿度: 30.0%。

(2)扫描电镜-能谱分析

通过扫描电镜对样品进行观察, 了解样品的表面结构和微观特征, 并结合能谱分析样品成分方面的信息, 对XRD的分析结果进行验证。 实验所使用的仪器为清华大学荷兰FEI 公司的Quanta 200 FEG环境扫描电镜。 该电镜的特点是不需要对样品镀膜就可以观察表面, 可获得更真实的表面信息。 分析时采用低真空条件, 由于文物样品较少, 分析时样品不镀膜, 保证样品不被污染, 可进行后续其他要求的分析。 工作条件为: 电压12.5 V, 距离14 mm, 真空度80 Pa, 光栅尺寸14 μm。

(3)红外光谱分析

使用红外光谱对样品进行分析, 了解样品的成分, 同时根据红外光谱的峰面积分析样品的制作工艺。 实验所用仪器为浙江大学考古与艺术学院的傅里叶变换红外光谱仪, 型号为布鲁克ALPHA Ⅱ傅里叶红外光谱仪。

2 结果与讨论

2.1 X射线衍射分析

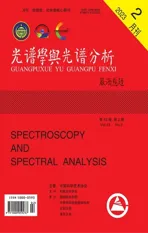

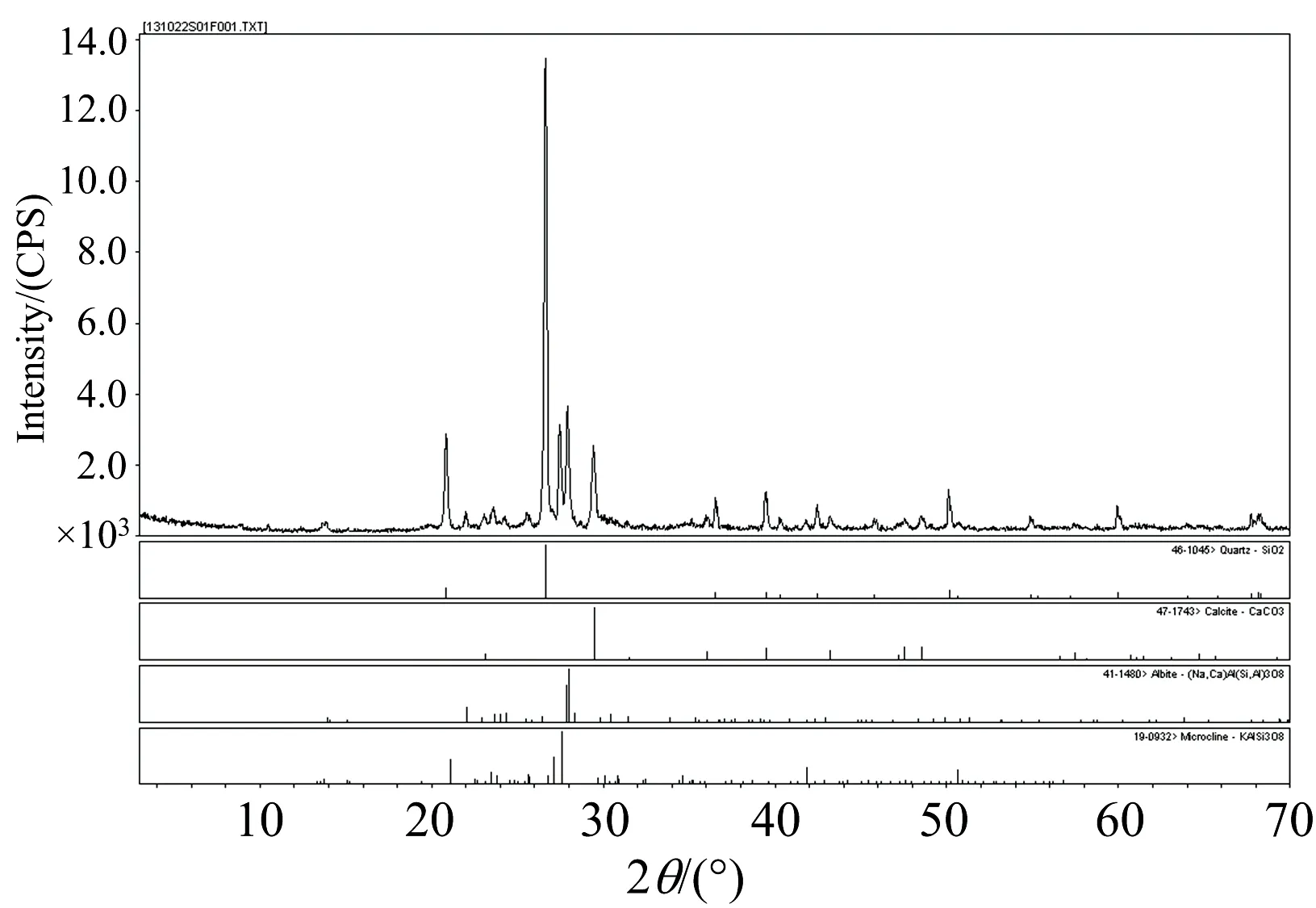

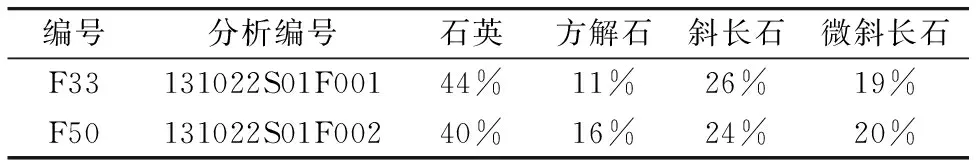

依据JY/T 009-1996转靶多晶体X射线衍射方法通则, X射线衍射的分析结果为: 两个样品的组成非常接近, 主要成分是有石英、 方解石、 斜长石、 微斜长石(分析结果见表1, 和图4、 图5)。 从图中可以看出, 该样品的谱线主要出现在20°之后, 且峰型尖锐, 判断该样品为无机物, 且基本不存在有机物。 依据PDF2粉末衍射数据库, 根据结果可知该白色铺垫材料的组成成分类似于白色灰浆, 其中的主要化学物质为石英砂(二氧化硅), 另外还存在大量的碳酸钙以及钠长石、 微斜长石[10]。 石英推测其用途是作为骨料存在的, 可填充和渗透地面的孔隙, 有利于白色铺垫材料与地面的粘结,碳酸钙为胶结物质, 少量的钠长石、 微斜长石为常见的粘土矿物。 后续将使用扫描电镜进行观察并进一步证明。

图4 F33房基样品X射线衍射分析结果图Fig.4 X-ray diffraction analysis results of F33

图5 F50房基样品X射线衍射分析结果图Fig.5 X-ray diffraction analysis results of F50

表1 X射线衍射分析结果Table 1 X-ray diffraction analysis results

2.2 扫描电镜分析

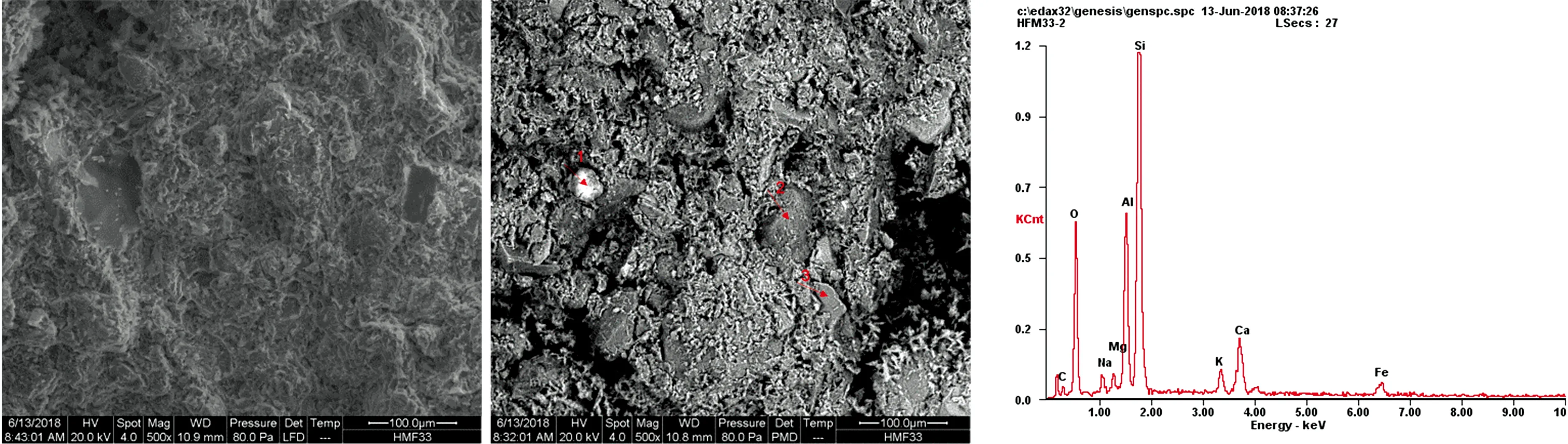

为了解样品的外观结构, 以及更细致地分析样品的组成和成分, 对样品进行扫描电镜的观察, 了解样品的微观信息。 扫描电镜的结果如图6所示。

图6 F33房址样品SEM像(a): 500X的SEM像; (b): 1 000X的SEM像; (c): 2 000X的SEM像Fig.6 SEM image of F33 site sample(a): 500X SEM image; (b): 1 000X SEM image; (c): 2 000X SEM image

图7 F33房址样品500X的SEM像、 背散射像以及能谱结果Fig.7 SEM image, BSE image and EDS results of F33 site sample

图8 F50房址样品SEM像(a): 500X的SEM像; (b): 1 000X的SEM像; (c): 2 000X的SEM像Fig.8 SEM image of F50 site sample(a): 500X SEM image; (b): 1 000X SEM image; (c): 2 000X SEM image

图9 F50房址样品500X的SEM像、 背散射像以及能谱点Fig.9 SEM image, BSE image and EDS results of F50 site sample

根据不同倍数的SEM图像, 可以观察到样品的大致结构。 从结果可以看出, 样品结构致密, 说明样品保存状态较为良好, 仍存在很好的强度; 样品颗粒感不强, 很少出现晶体颗粒, 多为粘结状, 且样品整体形貌较为统一, 没有很明显的分层现象, 推测该样品可能为人工烧制而成, 而非天然石灰石研磨而成; 胶结物主要为无定形碳酸钙, 并掺杂少量的碳酸钙晶体, 且样品颗粒大小不一, 说明当时制作的工艺水平较为一般[11]; 除此之外, 在SEM像中能看到样品中间夹杂着白色颗粒, 根据能谱结果推测其为白色石英, 作用是充当填料, 提升材料的稳定性, 同时少量的活性SiO2还会与石灰中的Ca(OH)2发生反应生成水硬性成分, 增加本体的强度, 其能谱结果显示主要成分为Si, O, Al和Ca等, 与XRD的分析结果一致。 由以上结果可以判断, 该白色地面是人为制作的具有装饰作用的加工地面, 并非天然形成, 其制作工艺初步判断为人工烧制, 还需进行红外光谱分析进行进一步验证。

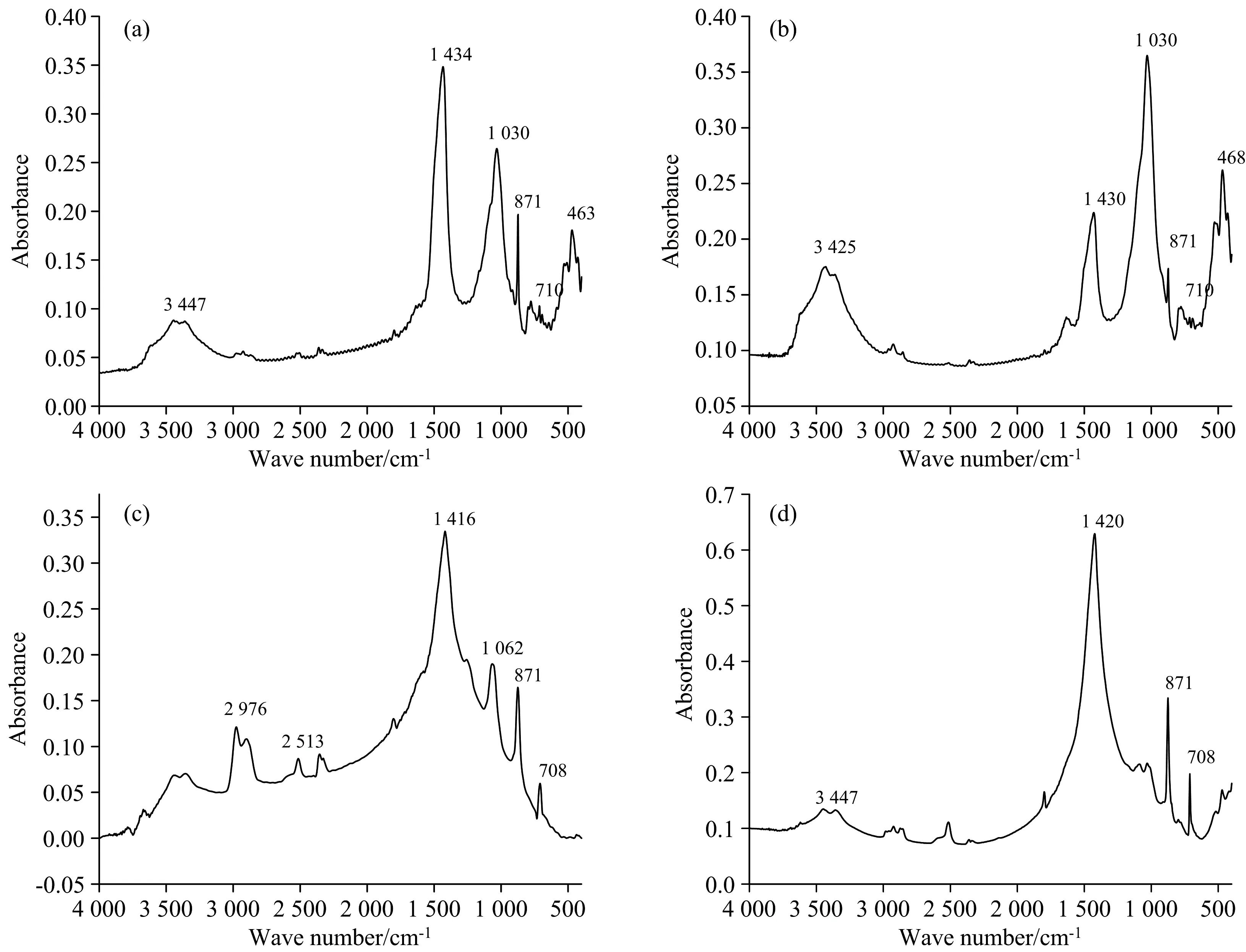

2.3 红外光谱分析

关于白灰装饰层的制作工艺, 有学者认为新石器时代以来的白灰装饰层是使用石灰质结核磨碎后加水调制而成; 也有人认为白灰装饰层是由人工烧制而成的。 目前能够判断其制作工艺的方法为红外光谱法[12]。 其原理是根据样品红外光谱峰在吸收强度上的变化, 反映了组成矿物原子无序度的信息。 在碳酸钙的标准谱图中, 吸收峰主要有314, 708(ν4), 873(ν2), 1 420(ν3)[13]等。 708(ν4), 873(ν2)和1 420 cm-1(ν3)三个红外吸收峰分别对应碳酸根离子的面内变形振动, 面外变形振动和反对称伸缩振动。 Gueta等发现如果碳酸钙晶体结构发生扭曲, 无序度会增加, 从而导致ν4吸收峰变宽, 强度变低, 而ν2吸收峰却保持不变[14], 所以利用ν2/ν4的比值可以判断白灰装饰层的制作工艺。 除F33和F50房址的白色装饰层以外, 以两种天然石灰石作对比, 红外光谱分析结果如图10所示。

图10 红外谱图结果(a): F50样品红外光谱图; (b): F33样品红外光谱图; (c): 天然石灰石1红外光谱图; (d): 天然石灰石2红外光谱图Fig.10 IR results(a): IR spectra of sample F50; (b): IR spectra of sample F33; (c): IR spectra of natural limestone 1; (d): IR spectra of natural limestone 2

表2 红外分析结果Table 2 IR analysis results

研究表明样品随着研磨程度的增加,ν3吸收峰会变窄, 同时导致ν2,ν4的吸收峰变低。 本次实验结果中所有样品的ν3值较为接近, 说明研磨后样品的颗粒度较为接近, 对ν2/ν4的比值不会有影响。 研究发现, 古代人工制作的白灰ν2/ν4的比值约在5~6.8之间, 而天然石灰石约在2.5左右[15], 本次实验中F50样品和F33样品的ν2/ν4比值比较接近, 约在5左右, 两种天然石灰石样品的ν2/ν4比值为1.86和2.54, 均小于F50样品和F33样品的ν2/ν4比值, 说明F50样品与F33样品均为人工煅烧的白灰, 经过消化、 碳化后其无序度远高于天然碳酸钙晶体, 并非天然石灰石[16]。

3 结 论

(1) 东北地区的史前遗址中首次发现了使用石灰等材料混合制作的地面加强和装饰材料, 发现的地点是通辽北部科尔沁左翼中旗的哈民忙哈遗址。 上百座的新石器时代房屋遗迹中, 对20多处的调查发现有两座的地面进行了硬化处理。 通过成分分析说明材料的组成成分主要是石英、 长石、 碳酸钙等属于多种材料混合形成的材料; 而几种成分的颗粒大小不同, 有明显的人工掺杂混合痕迹; 同时根据样品红外光谱的分析研究表明, F50和F33房址的白色铺垫材料为人工烧制的, 并非天然石灰石, 说明在距今5 300~5 800年的时间段内, 东北地区的居民使用了这种地面加强和铺装工艺。

(2) 哈民忙哈遗址中出现的白色铺垫材料是科尔沁地区的首次发现, 并且哈民忙哈遗址中发现的白色铺垫材料与中原地区发现的材料成分基本相同, 也为人工烧制而成。 鉴于哈民忙哈遗址和中原地区仰韶文化中后期的时间比较接近, 且成分相近, 器物上有很多相近的情况, 推测该技术并非独立生产的, 而是地区之间技术交流的可能性相对比较大, 这涉及到文化交流和族群的流动情况, 对于考古学研究具有一定的意义。

对于其功能及作用主要与古人所居住的方式有关。 古人的居住方式主要是地穴式或半地穴式, 房屋坚固耐用就必须采取一定的措施加固墙壁, 白色铺垫材料即碳酸钙具有坚固稳定的性能, 可以使墙壁坚固不易倒塌, 地面经打磨略有光泽, 更加坚实平整, 而且具有防潮作用。 除此之外, 由于白灰即碳酸钙的物理性质和化学性质, 还能起到卫生、 防虫的作用。 局部房屋使用较高级的地面, 也许说明居住者在族群中有特殊的地位。