莎车县近50年乡村聚落时空格局演化

2023-02-22贾翔闫志明梁婷陈春秀代燕

贾翔, 闫志明, 梁婷, 陈春秀, 代燕

莎车县近50年乡村聚落时空格局演化

贾翔1,2, 闫志明3,*, 梁婷4, 陈春秀1, 代燕1

1. 新疆师范大学地理科学与旅游学院, 乌鲁木齐 830054 2. 乌鲁木齐空间遥感应用研究所, 乌鲁木齐 830054 3. 新疆农业大学MPA教育中心, 乌鲁木齐 830052 4. 新疆师范大学科研处, 乌鲁木齐 830054

乡村聚落的演变能够深刻反映自然环境和人文社会经济的变迁, 但对其研究并没有广泛和深入开展。以南疆典型区域莎车县为研究区, 发挥遥感技术优势, 借助1970 s以来的CORONA和Landsat系列影像等多源多时相遥感数据进行信息提取和时空分析, 探讨聚落时空演变特征。结论如下: (1)近50年来莎车县乡村聚落规模变化较为剧烈, 聚落由大规模、低密度向小规模、高密度演化, 聚落斑块数量和面积增加显著, 特别新世纪以来增速明显加快。(2)乡村聚落重心均位于县域中部的托木吾斯塘乡, 且向西南偏移。(3)乡村聚落斑块之间距离持续缩减, 图斑持续向外扩张, 为随机模式聚集, 且向西南扩张, 聚集程度持续提高。(4)乡村聚落核密度呈现由低向高增大的趋势, 核密度低值向较高值和高值发展, 2000—2018年比1964—2000年的阶段核密度高低值分布状况变化剧烈, 乡村聚落高值集聚区呈现由散状—带状—片状的变化特征, “热点区”和“冷点区”斑块数量均有所上升。

乡村聚落; 时空格局; CORONA; 莎车县

0 前言

近几十年, 新疆特别是南疆四地州乡村地区发生了翻天覆地的变化[1]。乡村聚落的演变能够深刻反映自然环境和人文社会经济的变迁, 在自然环境、历史、经济等多种因素的综合作用下, 南疆乡村聚落历经70年在空间上得到了巨大的发展和演变, 不仅体现在聚落形态, 原有的聚落结构得到改变, 而且居民的生产、生活方式和赖依生存的自然经济要素也有许多变化[2]。为了促进南疆乡村地区的进一步发展, 必须厘清乡村聚落时空演变机制, 从而探讨乡村聚落空间格局的适宜模式。

国外聚落研究始于19世纪, 研究成果较多, 主要集中于不同生态环境下的聚落形成及其形态[3]、乡村聚落类型[4]、乡村聚落社会问题[5-7]、乡村聚落系统的作用因子[8-10]、聚落景观格局与土地利用类型[11-13]等方面。国内在乡村聚落地理研究方面开始较晚, 改革开放后乡村聚落地理研究兴起, 伴随着社会经济的快速变革, 乡村地理变得炙热, 关于乡村聚落的空间特征[14-15]、发展演化[16]、空间扩展模式[17]等方面的研究成果涌现。新疆乡村聚落研究, 主要是形态特征[18-19]、空间形态[20-21]方面。近两年, 马晓娟针对南疆三地州典型聚居区结合自然环境和社会经济现状建立了人口安全预警模型[22]; 刘香云等利用GIS技术和空间计量方法针对2012—2015年艾比湖流域绿洲的乡村聚落空间格局及影响因素进行了分析[23]; 张贝贝等利用土地利用二类调查数据对泽普县乡村聚落的空间格局特征和类型进行了研究[24]。南疆地区自然地理条件复杂, 县域自然背景和社会经济条件差异大, 利用较长时序遥感影像开展乡村聚落时空演变的研究甚少。

作为南疆历史悠久的古丝路重镇, 莎车县乡村聚落变化较为显著, 是研究南疆地区乡村聚落时空演变及驱动因子的典型样本。发挥遥感技术优势, 借助1960 s以来的CORONA和Landsat系列影像等多源多时相遥感数据对莎车县乡村聚落进行信息提取和时空分析, 探寻其时空演变的过程、特点、规律, 为改善乡村人居环境提供科学支撑, 助力实施乡村振兴战略。

1 材料与方法

莎车县, 位于昆仑山脉北麓, 帕米尔高原南面, 地处塔克拉玛干沙漠和布古里沙漠之间的叶尔羌河冲积扇平原中上游。地势自西南向东北倾斜, 总面积9037 km2, 地理坐标东经76°18'—77°47'、北纬37°27'—39° 5'(图1)。属干旱荒漠性气候, 四季分明, 气候干燥, 日照长, 水分蒸发量大, 年无霜期220 d左右, 年平均气温11.4 ℃, 年日照时数2965 h, 年平均降水量56.6 mm。从新中国成立至今, 历经70年的持续发展, 莎车县城乡建设和社会经济发生了巨大变化, GDP从解放初的500余万元提高至2018年88.9亿, 人口从解放前的29×104增至2018年87× 104, 行政区划几经变化如今达到34个乡镇(区、街道)、485个行政村[25]。

1.1 数据源及处理

本研究需要以下数据:

(1)聚落数据: 1964年聚落斑块由CORONA影像(分辨率2.13 m, ID: DS1011—1007DF088、DS1011—1007DF089、DS1011—1007DF090, 源于美国地质勘探局网站)解译提取, 2000年聚落斑块由TM影像(分辨率30 m, ID: LT51480332000112AAA02、LT51480342000080XXX02, 源于地理空间数据云平台)解译并结合GE历史影像目视提取; 2018年聚落斑块由Landsat8影像(分辨率30 m, ID: LC81480332 018113LGN00、LC81480342018129LGN00, 源于地理空间数据云平台)解译提取。

(2)DEM数据: 源于地理空间数据云平台, 空间分辨率30 m, 用于获取高程、坡度、地形起伏度等信息。

(3)社会经济数据: 源于莎车县志和喀什地区统计年鉴等。

将上述涉及的所有空间数据统一到UTM坐标系。

图1 莎车县区位关系图

Figure 1 Location Map of Shache County

1.2 研究方法

1.2.1 重心转移指数

重心转移指数用于度量空间分布变化, 通过重心位置可以定量分析乡村聚落空间分布的变化[11]。重心位置计算公式:

式中:X、Y分别表示第年乡村聚落斑块分布重心的坐标;S为第个聚落斑块在第年的面积(hm2);X、Y为第个聚落斑块形态几何中心的坐标。

1.2.2 平均最近邻分析

平均最近邻指数(nearest neighbor analysis,)可判断乡村聚落斑块空间分布模式[8]:

式中:D是乡村聚落斑块与最近邻斑块间的平均距离;D是在随机模式下乡村聚落斑块的期望平均距离;d为距离;为斑块数量;为覆盖所有斑块的最小多边形面积。若指数(平均最近邻比率)小于1, 则乡村聚落斑块表现的模式为聚类; 若指数大于1, 则表现的模式趋向于扩散。

1.2.3 核密度分析

核密度分析用于计算乡村聚落斑块在其周围邻域中的单位密度, 它能直观的反映离散斑块在连续区域内的分布情况, 是一种统计非参数密度估计方法, 计算公式为[26]:

式中:(,)是位于(,)位置的核密度值;是平滑参数;是观测数值;是核函数;d是(,) 位置距第个观察点的距离。(,)越大, 代表位于(,)位置的乡村聚落斑块单位密度越大, 反之则单位密度越小。

1.2.4 空间关联特征

基于3个时期乡村聚落斑块分布数据, 分别采用Moran指数和Getis-Ord指数来衡量不同时期乡村聚落斑块面积的全局空间关联特征和局部空间关联特征[16], 借此说明各时期乡村聚落斑块面积的空间总体相似程度和局部集聚程度。

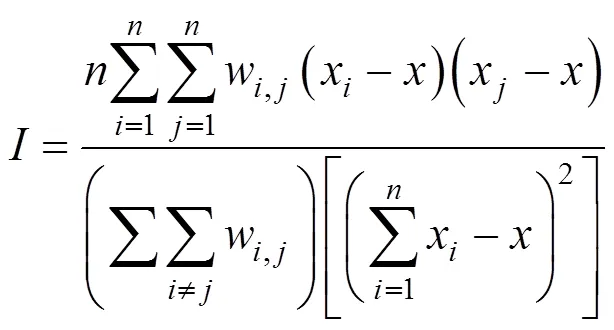

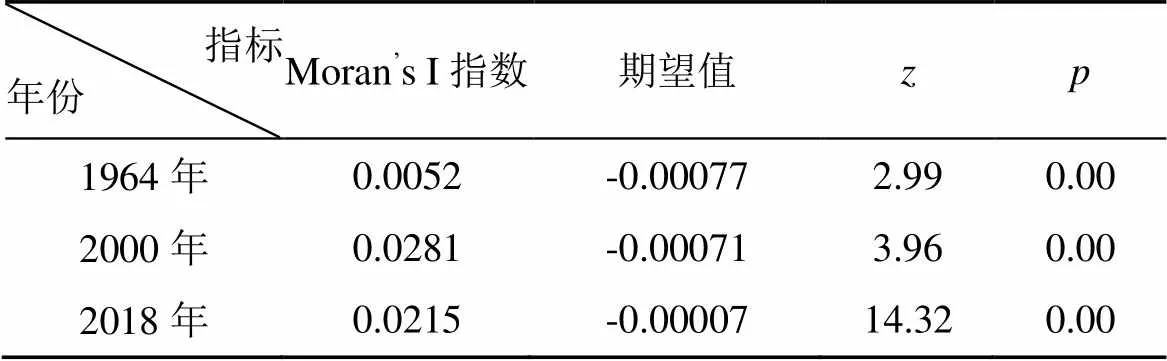

(1)Moran指数计算公式[17]为:

式中:为Moran指数;x, x为乡村聚落斑块在相邻配对空间单元的取值,为所用聚落斑块面积平均值;w为相邻权重(通常规定, 若斑块和相邻则w=1, 否则w=0);为空间单元总数。Moran,s I值域为[-1,1], >0表示正相关, =0表示不相关, <0表示负相关。

(2)Getis-Ord指数计算公式[17]为:

式中:G为Getis-Ord指数;x是乡村聚落斑块的面积值;w是斑块和的空间权重;为斑块总数。利用自然断裂法对不同时期Getis-Ord指数进行可视化表达。

2 结果与分析

2.1 乡村聚落空间分布格局

2.1.1 乡村聚落规模特征

如表1所示, 莎车县乡村聚落规模特征在1964—2018年期间变化较为剧烈, 其中:

(1)乡村聚落斑块个数和面积显著增加, 斑块数增加4302个, 面积增加18405.13hm2, 增幅分别高达330.16%和219.52%。1964—2000年和2000— 2018年两个阶段相比, 后一个阶段增长速度加快, 斑块数年变化率分别为29.27%和11.45%, 规模年变化率分别为24.46%和7.95% 。

(2)由大规模、低密度向小规模、高密度演化。斑块平均面积由6.43hm2下降到4.78hm2, 降低1.65 hm2; 斑块密度由0.15个·km-2增加到0.64个·km-2, 增加0.49个·km-2。

2.1.2 重心转移分析

使用Arc GIS软件对莎车县乡村聚落进行标准差椭圆分析, 测算乡村聚落斑块的中心、离散趋势和分布方向等分布特征。

如表2所示, 莎车县乡村聚落标准差椭圆面积逐步扩大, 聚落范围处于扩张状态, 角度向西南旋转。

莎车县3个时期的聚落重心均位于县域中部的托木吾斯塘乡(图2), 1964—2000年向西迁移2.17 km, 在于人口增长, 引发人地矛盾, 符合乡村聚落向西扩展的变化过程; 2000—2018年向西南迁移1.26 km, 与县城向西南迁移并在区域内发挥增长极作用有关。

2.2 乡村聚落空间集聚差异

2.2.1 平均最近邻分析

使用Arc GIS软件对莎车县乡村聚落进行平均最近邻分析, 用来判断乡村聚落的空间分布模式及显著性。

表1 莎车县1964—2018年乡村聚落规模变化

表2 莎车县1964—2018年乡村聚落标准差椭圆指标

图2 莎车县1964—2018年乡村聚落中心转移路径

Figure 2 The transfer path of rural settlement centers in Shache County from 1964 to 2018

如表3所示, 对比1964年、2000年和2018年莎车县乡村聚落的平均最近邻分析结果中的观测值和期望值可知: 1964—2000年乡村聚落观测值和期望值下降, 斑块间距缩减; 2000—2018年乡村聚落观测值和期望值大幅度下降, 斑块间距进一步缩小。50年来乡村聚落扩张过程中, 斑块持续向外扩张。对比3个时期乡村聚落的平均最近邻分析结果中的值和标准化值可知, 乡村聚落的值均小于1, 表明乡村聚落均为随机模式聚集, 斑块个数持续增长, 且向西南扩张, 使得值降低, 聚集程度持续提高。标准化值小于-1.96, 反映聚集态势较为显著, 显著性水平值均小于0.001, 置信度为99%。

表3 莎车县1964—2018年乡村聚落平均最近邻指标统计表

2.2.2 核密度分析

使用Arc GIS软件提取莎车县乡村聚落的质心点, 计算聚落空间分布核密度(图3), 分析由斑块密度引起的空间分布差异性。

如图3所示, 3个时期莎车县乡村聚落的密度分布特点差异性较为明显, 形成了显著的核密度高值和低值乡村聚落区域。

1964年莎车县核密度高值乡村聚落分布区域比较狭小, 主要集聚在县城及其附近。核密度低值乡村聚落区域主要位于均值集聚叶尔羌河流域上游地区和流域以外地区。

2000年莎车县核密度高值乡村聚落区域, 分布相对广泛, 县城及周围的乡镇均有分布, 其中核密度高值乡村聚落区域群集聚在县城及附近。核密度低值乡村聚落区域主要位于均值集聚叶尔羌河流域上游地区, 大部分核密度低值乡村聚落区域群集聚在叶尔羌河流域以外的其他地区。

2018年莎车县核密度高值乡村聚落区域, 分布比较广泛, 大部分集聚在流域中下游。核密度低值乡村聚落区域大部分集聚在叶尔羌河流域上游和流域外的其他地区。

1964—2000年莎车县核密度高值和低值乡村聚落的分布状况大致相同, 其原因是该时期莎车县乡村聚落扩张过程中没有改变原有的分布特点, 面积大的乡村聚落斑块和面积小的乡村聚落斑块相互交杂在一起。同时因该阶段乡村聚落扩张过程中以面积小的斑块居多, 造成2000年莎车县乡村聚落的斑块密度高于1964年。

2000—2018年莎车县核密度高值和低值乡村聚落的分布状况变化剧烈, 县城周围原核密度低值乡村聚落有所消减, 发展为核密度较高值和高值乡村聚落区域。主要是由于聚落上涨过程中受到政策因素的影响较大, 人口增长和富民安居工程的实施使得聚落密度进一步提高。

2.2.3 空间自相关分析

以莎车县乡村聚落面积为需求参数, 使用Arc GIS软件对乡村聚落进行空间自相关分析, 探究聚落斑块的集聚模式。

如表4所示, 3期乡村聚落的Moran's I指数均大于0, 在空间上均为正相关, 聚落集聚时倾向于规模大致相同聚落集聚。由于Moran’s I指数大于期望值, 聚落具有高值聚集的空间分布特征。同时结合值和值可知, 乡村聚落的集聚特征具有统计学上的显著性。

2.2.4 空间热点分析

使用Arc GIS软件对莎车县乡村聚落进行空间热点分析, 利用规模差异产生的值大小划定乡村聚落的热点区和冷点区, 研究聚落冷热点的空间分布特征。

如图4所示, 3个时期的乡村聚落冷热点分布特征明显, 形成了显著的热点区和冷点区。

1964年, 乡村聚落高值集聚区基本上呈现散状分布, 连续性较低。“热点区”斑块数为56, 主要分布在县城; “冷点区”斑块数为157, 主要分布在流域上游和下游。

图3 莎车县1964—2018年乡村聚落核密度分布图

Figure 3 Distribution map of nuclear density of rural settlements in Shache County from 1964 to 2018

表4 莎车县1964—2018年乡村聚落空间自相关指数

2000年, 乡村聚落呈现带状分布, 有一定的连续性。“热点区”斑块数为434, 主要分布在县城及其周围乡镇; “冷点区”斑块数为287, 主要分布在流域中上游即莎车县西南部。

2018年, 乡村聚落基本上呈现“片”状分布, 分布广泛。“热点区”斑块数为1137, 主要分布在县城及周围乡镇, 较2000年向南、北辐射; “冷点区”斑块数为1287, 主要分布在流域中上游即莎车县西、南部以及东部区域。

3 讨论

研究发现, 近50年来莎车县乡村聚落时空格局演化剧烈, 整体上聚落呈现低密度、小规模的集聚分布模式为主, 具体表现为“平原密集, 山地稀疏, 荒漠无村”的空间分布特征, 与新疆其他区域的乡村聚落分布特征相近[27]。1964年研究区人口相对稀少, 生产生活条件落后, 聚落密度极低。伴随着改革开放, 新世纪以来特别是脱贫攻坚实施以来, 中央和自治区专项资金的大规模持续投入, 各类建设活动增加, 乡村聚落变化异常活跃。

相较于新疆其他县域, 莎车县聚落变化程度略显迅速[28]。作为新疆人口最多的县域, 莎车县城乡建设速度一直位居前列, 特别是县城中心南迁后基建规模随之扩大城乡结合部发生了巨大变化, 重心向西南偏移显著, 聚落的时空演变较其他县域更加明显。

近几年, 新疆区域特别是莎车县脱贫攻坚成效显著, 富民安居工程的全面实施, 乡村聚落的空间规模增加显著[29]。2010年以来, 莎车县500余个村(社区)累计建成富民安居房16万余套, 同时一大批乡村两级行政服务中心、文化广场、中小学幼儿园校舍等基础设施相继落地。当地安居房完工后, 旧房屋尚未及时拆除, 原低值区继续存在, 抬高了所在区域的核密度。大量扶贫项目的实施, 使得乡村聚落的配套服务设施得以完善, 聚落密度及集聚程度有所提高。聚落由大规模、低密度向小规模、高密度演化[30]。

莎车县乡村聚落主要邻近乡镇中心, 沿道路、河流两边分布, 所在区域地形相对简单, 海拔或坡度相对较低, 有利于聚落的产生和扩张。距乡镇中心、道路和河流等便利设施或有利的自然条件越近, 聚落的密度和规模越大。在干旱半干旱地区, 受到极端地理和生态环境条件的制约, 若要实现聚落的空间优化与振兴, 则需要持续投入大量资金不断完善基础设施, 促进城乡要素的顺畅流动, 深入推进城乡融合发展与乡村振兴[31]。

图4 莎车县1964—2018年乡村聚落空间热点分布图

Figure 4 Spatial hot spot distribution map of rural settlements in Shache County from 1964 to 2018

4 结论

本文通过分析莎车县1964年以来的乡村聚落时空变化特征, 为美丽乡村建设提供科学依据, 主要结论如下:

50年来莎车县乡村聚落规模变化较为剧烈, 聚落由大规模、低密度向小规模、高密度演化, 聚落斑块数量和面积增加显著, 新世纪以来增长加快, 斑块数量和面积的年变化率增速明显。乡村聚落重心均在县域中部的托木吾斯塘乡, 同时向西南偏移, 主要由于人口增长引发人地矛盾, 县城向西南迁移, 符合乡村聚落向西扩展的变化过程。

50年来莎车县乡村聚落在扩张过程中, 斑块之间距离持续缩减, 斑块持续向外扩张。乡村聚落为随机模式聚集、高值聚集的空间分布特征, 斑块数量持续增长, 且向西南扩张, 聚集程度持续提高。乡村聚落核密度呈现由低向高增大的趋势, 2000—2018年核密度高低值分布状况变化剧烈, 核密度低值向较高值和高值发展, 主要受到人口增长和富民安居工程的影响。乡村聚落形成了比较明显的高值和低值集聚区, 高值集聚区呈现由散状—带状—片状的变化特征, 逐渐具有连续性。“热点区”斑块数量增加明显, 主要分布在县城及周围乡镇; “冷点区”斑块数量有所上升, 大多分布在人口分布稀疏的流域中上游及东部区域, 主要受到聚落数量整体增长的影响。

[1] 宋玉兰, 张梦醒, 范宏民, 等. 连片特困少数民族地区教育层次结构对农民收入增长的作用——以南疆三地州为例[J]. 人口与经济, 2017, 38(2): 90–96.

[2] 闵婕. 三峡库区典型区域乡村聚落空间演化研究[D]. 重庆: 西南大学, 2015.

[3] 李红波, 张小林. 国外乡村聚落地理研究进展及近今趋势[J]. 人文地理, 2012, 27(4): 103–108.

[4] 阿・德芒戎. 人文地理学问题[M]. 北京: 商务印书馆, 1993.

[5] MCGRATH B. The Sustainability of a Car Dependent Settlement Pattern: an Evaluation of New Rural Settlement in Ireland[J]. Environmentalist, 1998, 19(2): 99–107.

[6] STECKEL R H. Household Migration and Rural Settlement in the United States, 1850–1860[J]. Explorations in Economic History, 1989, 26(2): 190–218.

[7] DEADMAN P, BROWN R D, GIMBLETT H R. Modelling Rural Residential Settlement Patterns with Cellular Automata[J]. Journal of Environmental Management, 1993, 37(2): 147–160.

[8] ZERTSALOV M G. Influence of "pile-rocky Massif" Contact on Pile Settlement[J]. Soil Mechanics and Foundation Engineering, 2018, 55(4): 209–214.

[9] JONES D L, RODRIGUEZ V J, MANDELL L N, et al. Influences on Exclusive Breastfeeding Among Rural Hiv-infected South African Women: a Cluster Randomized Control Trial.[J]. Aids & Behavior, 2018, 22(3): 1–12.

[10] SOKUROV V V, ERMOLAEVA A N, MATROSHILINA T V. Influence of Subjectivity in Determining Plasticity Parameters in Clay Soil on the Calculated Settlement of a Structure Bed[J]. Soil Mechanics & Foundation Engineering, 2016, 53(2): 103–107.

[11] KOTHIERINGER K, LAMBERS K, SEREGELY T, et al. Settlement and Landscape History of the Northern Franconian Jura During the Bronze and Iron Ages[J]. Archaologisches Korrespondenzblatt, 2018, 48(1): 57–69.

[12] ARCA D, CITIROGLU H K, KUTOGLU H S, et al. Assessment of Geo-environmental Properties Depressing Urban Development with Gis: a Case Study of Kozlu Settlement, Turkey[J]. Natural Hazards, 2017, 87(1): 1–16.

[13] CARBALLO D M, PLUCKHAHN T. Transportation Corridors and Political Evolution in Highland Mesoamerica: Settlement Analyses Incorporating Gis for Northern Tlaxcala, Mexico[J]. Journal of Anthropological Archaeology, 2007, 26(4): 607–629.

[14] 吴江国, 张小林, 冀亚哲. 不同尺度乡村聚落景观的空间集聚性分形特征及影响因素分析——以江苏省镇江市为例[J]. 人文地理, 2014, 29(1): 99–107.

[15] 吴江国, 张小林, 冀亚哲. 苏南和皖北平原地区乡村聚落分形特征对比分析——以镇江丹阳市和宿州埇桥区为例[J]. 长江流域资源与环境, 2014, 23(2): 161–169.

[16] 杜佳, 华晨, 余压芳. 传统乡村聚落空间形态及演变研究-以黔中屯堡聚落为例[J].城市发展研究, 2017, 24(2): 47–53.

[17] 张磊, 李君, 武友德, 等. 云南环洱海地区城镇聚落用地扩展特征及模式分析——以大理市下关镇为例[J]. 水土保持研究, 2017, 24(6): 341–347.

[18] 王小东. 喀什高台民居[M]. 南京: 东南大学出版社, 2014.

[19] 王小东. 西部建筑行脚: 一个西部建筑师的建筑创作和论述[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007.

[20] 刘源昌, 塞尔江·哈力克. 吐鲁番传统民居空间建构与环境适应性浅析[J]. 华中建筑, 2017, 35(9): 128–131.

[21] 岳邦瑞, 王庆庆, 侯全华. 人地关系视角下的吐鲁番麻扎村绿洲聚落形态研究[J]. 经济地理, 2011, 31(8): 1345–1350.

[22] 马晓娟. 新疆南疆典型少数民族聚居区人口规模安全研究[D]. 乌鲁木齐: 新疆大学, 2016.

[23] 刘香云, 王宏卫, 杨胜天, 等. 艾比湖流域绿洲乡村聚落空间格局及其驱动力分析[J]. 干旱区地理, 2018, 41(4): 859–866.

[24] 张贝贝, 王宏卫, 何珍珍, 等. 新疆绿洲内乡村聚落空间格局特征及类型划分——以泽普县为例[J]. 新疆大学学报(自然科学版), 2018, 35(2): 235–242.

[25] 薄辉龙. 莎车县少数民族义务教育现状研究[D]. 石河子: 石河子大学, 2017.

[26] 段小薇, 李小建. 山区县域聚落演化的空间分异特征及其影响因素——以豫西山地嵩县为例[J]. 地理研究, 2018, 37(12): 2459–2474.

[27] 王媛媛, 王宏卫, 杨胜天, 等. 艾比湖流域乡村聚落分布格局特征及影响因素——以新疆精河县为例[J]. 江苏农业科学, 2019, 47(6): 254–259.

[28] 朱亚楠, 蒲春玲. 乌鲁木齐市土地利用景观格局变化及生态安全分析[J]. 生态科学, 2020, 39(2): 133–144.

[29] 图尔荪阿依·如孜, 阿里木江·卡斯木, 高鹏文, 等.人口密度与夜间光数据乡村聚落空间演变分析[J]. 测绘科学, 2020, 45(5): 56–62.

[30] 卫晓庆, 王涛, 李嘉霖, 等. 京津冀地区新型城镇化对土地生态效率影响的实证分析[J]. 生态科学, 2020, 39(1): 118–127.

[31] 穆学理. 环境适应性背景下天山南坡传统绿洲聚落形态研究[D] . 乌鲁木齐: 新疆大学, 2018.

The evolution of spatial and temporal patterns of rural settlements in Shache County in the past 50 years

JIA Xiang1,2, YAN Zhiming3, Liang Ting4, Chen Chunxiu1,2, Dai Yan1

1. College of Geography Science and Tourism, Xinjiang Normal University, Urumqi 830054, China 2. Urumqi Institute of Spatial Remote Sensing Applications, Urumqi 830054, China 3. Center for Master of Public Administration, Xinjiang Agricultural University, Urumqi 830052, China 4. Scientific Research Office, Xinjiang Normal University, Urumqi 830054, China

The evolution of rural settlements can profoundly reflect the changes in the natural environment and humanities, society and economy, but their research has not been extensively and thoroughly carried out. Taking Shache County, a typical area of southern Xinjiang, as the research area, taking advantage of remote sensing technology, using multi-source and multi-temporal remote sensing data such as CORONA and Landsat series images since the 1960s, information extraction and spatio-temporal analysis are carried out to discuss the characteristics of the temporal and spatial evolution of settlements. The conclusions are as follows. (1) The scale of rural settlements in Shache County has changed drastically in the past 50 years. The settlements have evolved from large-scale and low-density to small-scale and high-density. The number and area of settlement patches have increased significantly, especially since the new century. (2) The center of gravity of rural settlements is in Tuomuwusitang Township in the middle of the county, and it shifts to the southwest. (3) The distance between rural settlement patches continues to shrink, and the map patches continue to expand outward, in a random pattern. The core density of rural settlements has increased from low to high, and the core density of rural settlements has increased from low to high. The core density of rural settlements has developed from low to high and high values. 2000-2018 compared with 1964-2000, the distribution of high and low values of nuclear density changed drastically during the year. The high-value agglomeration areas of rural settlements showed changes from scattered-banded-flaky, and the number of patches in "hot spots" and "cold spots" increased.

rural settlements; spatial and temporal patterns; CORONA; Shache County

贾翔, 闫志明, 梁婷, 等. 莎车县近50年乡村聚落时空格局演化[J]. 生态科学, 2023, 42(1): 146–154.

JIA Xiang, YAN Zhiming, Liang Ting, et al. The evolution of spatial and temporal patterns of rural settlements in Shache County in the past 50 years[J]. Ecological Science, 2023, 42(1): 146–154.

10.14108/j.cnki.1008-8873.2023.01.017

K901.8

A

1008-8873(2023)01-146-09

2020-10-26;

2020-11-26

新疆维吾尔自治区高校科研计划(XJEDU2019Y031); 国家重点研发计划(2016YFC0501500)

贾翔(1988—), 男, 河南南阳人, 博士研究生, 经济师, 主要从事资源环境遥感研究, E-mail: jiaxiang19891204@126.com

闫志明, 男, 博士, 副教授, 主要从事公共管理研究, E-mail: Yanzhiming88@163.com