基于模型建构的“物质分离与提纯”复习课教学研究

2023-02-20王珊

王 珊

(宝安中学集团塘头学校 广东 深圳 518108)

一、问题的提出

科学探究与化学实验是义务教育化学课程标准的五大主题之一,物质分离和提纯是科学探究与化学实验主题的重要组成部分,承载着科学探究能力培养的重要任务。[1]课标要求通过化学实验探究活动,学习物质分离实验探究活动的一般思路与基本方法,并能够应用一般思路方法简单进行实验设计,获得合理结论。[2]在物质分离和提纯复习课教学中,不少教师往往注重发挥自己的主导作用,课堂教学停留在知识的记忆和理解等低级思维层次。复习课不应该仅仅是知识的罗列,还应该有能力的攀升和方法的提炼。[3]]

查阅文献,发现关于物质分离和提纯复习课教学存在以下几个问题:(1)找不到除杂方法。[4](2)学生对分离提纯的认识是零散、没有条理的,在对分离提纯流程图的分析中尚存在一定困难,思维缜密性不够,考虑不全面,设计和评价实验方案缺少角度。(3)教学重视知识和技能领域(检验方法、除杂方法、原理解释、实际操作等),而缺乏对物质分离提纯整体思想方法上的提炼和概括。模型认知要求学习者通过“分析、推理等方法认识研究对象的本质特征、构成要素及其相互关系,建立认知模型,并能运用模型解释化学现象,揭示现象的本质和规律”[5]。基于此,本文采用模型建构的教学模式,以期待解决上述问题,具体为:(1)挖掘合适的教学素材,深入挖掘素材的逻辑关系,素材要有承接关系,符合学生的认知过程,层层递进,促进学生的思维发展。(2)通过一系列丰富情景和真实问题的探究活动,帮助学生理清思维脉络,设计活动发展认识角度,形成物质分离提纯认识思路,构建思维模型,提升学生的认识水平。(3)教学中突出思维模型的自主建构过程,强化模型对问题解决的指导作用。

二、物质分离和提纯的模型

物质的分离和提纯的思维模型如图1所示,模型以基本原则、基本思路、基本步骤、方法为认识角度,基本思路为解决物质分离和提纯问题的认识思路,在此过程要结合基本原则、基本步骤和方法进行综合分析,进行角度之间的关联。在教学中发展学生的多样化思维,学生经历不同层级模型的自主建构,形成认识思路。

图1 物质分离和提纯的思维模型

三、教学设计与实施

1.学情分析

学生已经学习了金属、酸、碱、盐的性质,对物质的性质已经有了系统的认识,能够基于具体物质、物质类别分析物质性质。熟悉常见的物质分离方法,物理方法——蒸馏、结晶、过滤等,化学方法——沉淀法、气体法等,能够解决简单的除杂问题。

2.教学目标

(1)认识到物质的提纯与物质的分离两者要求不同,了解物质的分离与提纯可行性标准(不增、不减、易分、最优),掌握物质分离与提纯的常见方法。

(2)通过一系列丰富情景和真实问题的探究活动,将碎片化知识转变为系统化知识,形成物质分离提纯的一般思路(组分分析—性质差异—选择方法—修正补充)。

(3)依据建构主义理论,通过有效的小组合作和科学探究,初步形成物质的分离与提纯方案设计思路(取样—操作—现象—结论),提高科学探究能力和证据推理能力。

(4)完成物质分离提纯思维模型的建构,发展认识水平,提高解决复杂陌生问题能力,最终实现能力发展。

3.教学框架

通过建立物质分离提纯的思维模型、应用模型解决化学问题、应用思维模型解决实际问题三个教学环节,以两组分混合物分离提纯、多组分混合物分离、复杂情景废水处理为素材,建立教学框架(见图1)。突出模型建构教学模式,使学生在分析和评价的基础上,发展科学思维,初步形成合作、探究的能力,培养学生的科学精神与社会责任感。

图2 教学框架

4.教学实施

环节一:构建物质分离和提纯的思维模型

(1)定性分析,构建模型

任务1:设置了多个简单两组分混合物分离提纯的进阶活动,由浅入深,由简至繁,从物理方法到化学方法,初步建立物质分离和提纯的基本原则、基本思路。以学习任务单为导向,问题驱动,明确选择的分离提纯方法是什么?依据是什么?具体如图3所示。

图3 简单两组分混合物分离提纯活动框架

学生概括归纳,提炼物质分离提纯的基本思路:明确两组分混合物→找出组分性质差异→依据性质差异选择合理的物理或化学方法。在活动的过程中,体会物质分离的基本原则:不增、不减、易分、最优(将杂质转化为所需要的物质,提高原料利用率)。

(2)定性定量结合,修正模型

任务2:将实验室的白色固体KCl、MgCl2、BaSO4固体混合物逐一分离开,加入试剂及其顺序正确的是()

A.水、适量AgNO3溶液、稀硝酸

B.水、适量NaOH溶液、稀盐酸

C.水、适量KOH溶液、稀盐酸

D.水、过量KOH溶液、稀硫酸

【课堂实录】

学生根据任务指引,关注试剂添加顺序、试剂用量,打开新视角,小组内讨论,教师点评,分析方案的可行性,进一步内化混合物分离提纯的基本原则和基本步骤,如图4所示。

图4 多组分混合物分离

设计意图:学生讨论、思辨、概括归纳,完善物质分离提纯的基本思路:明确多组分混合物→找出多组分性质差异→选择合理方法→依据所选试剂、考虑用量、顺序,设计实验,确定实验步骤→绘图展示。设置多组分混合物分离提纯化学问题,以形成任务—呈现方案—评价方案—解决问题为思路进行分析,学生用流程图的形式展示分离提纯过程,将问题情景化,观念外显化。

学生认知发展:(1)由两组分混合物分离提纯问题到多组分混合物分离提纯问题,由定性到定量角度。(2)将单一零散的混合物分离方法有序整合、初步形成依据混合物组分的性质差异进行物质提纯的有序思路,构建认识模型。

环节二:应用思维模型解决化学问题

任务3:某探究小组在实验室用大理石和稀盐酸制备二氧化碳时,不小心将锌粒混入大理石中,若要获得干燥纯净的CO2,请你分析:(1)制备二氧化碳中混有的杂质气体有哪些?(2)选择哪些除杂的试剂及装置?(给出多个含有试剂的单个装置图),书写相关反应的化学方程式。(3)分析上述试剂的连接顺序,小组交流讨论,绘图展示。

【课堂实录】

学生:制取的气体里除了二氧化碳还有氢气。

追问:还有其他成分吗?

学生1:盐酸能够挥发,还有氯化氢气体。

学生2:还有水蒸气。

教师:选择哪些除杂的试剂及装置?

学生1:除去氯化氢可以用含有氢氧化钠溶液的试管。

学生2:不行,这样会把二氧化碳也除掉,不符合不减的原则,可以用饱和碳酸氢钠,既符合不增不减的原则,还能够获得二氧化碳,符合最优的原则。

教师:其他气体怎么除去?

学生3:氢气可以还原氧化铜,变为水去除。除水不能用碱石灰,只能用浓硫酸,因为二氧化碳是酸性气体。

教师:选什么方法收集气体,排水法还是排空气法?

学生:获得干燥的气体,要用排空气法,二氧化碳密度比空气大,要用向上排空气法。

教师:请同学们画出装置,注意装置的连接口,以及装置连接顺序。

学生:交流、分析、反思,获得最佳方案。

学生:经过小组交流讨论,最终获得正确装置,如图5所示。考虑吸收气体的先后顺序,首先吸收氯化氢气体,对带出的水蒸气进行干燥,然后经过灼热的氧化铜除去氢气,最后用浓硫酸吸收水蒸气,收集干燥的二氧化碳。

图5 除杂装置

总结:此环节的难点为模型修正补充部分,学生需要讨论获得盛有不同试剂的装置的连接顺序,设计实验方案。

设计意图:以解决实验室化学问题为任务驱动,提供试剂及其装置,学生进行选择,检测和诊断学生关于物质分离和提纯的认识模型。对信息进行整合和加工,关联基本步骤、基本原则,进行组分分析(分析存在的杂质气体)→性质差异→选择方法(选出除杂试剂,选择装置)→修正补充(确定试剂顺序,设计实验方案)。通过探究活动,帮助学生由孤立的认识角度到系统的认识思路。

环节三:应用思维模型解决实际问题

以“工业废水处理”为项目,通过不同组分性质差异,逐步进行除杂,注重运用学科综合视角解决生产生活实践中的问题。通过复杂的真实问题,学生对流程图中每一步骤进行分析、比较、评价,在此过程中发展学生的逻辑推理能力,模型认知能力,最终形成应用思维模型解决实际问题的思维方式,形成稳定的认识思路,具体认知过程如图6。

图6 工厂废水处理认知过程

任务4:工业废水直接排放至自然界,不仅会给环境带来巨大破坏,还会危害人类健康。在全球环保意识不断增强的背景下,要对工业废水进行无害化处理后进行排放。某工厂排出的废水中含有大量的难溶性悬浮物,金属盐溶液(FeSO4、ZnSO4和CuSO4),含磷物质,有机物,有色物质。

已知:离子交换膜法——水中磷的主要存在形式是磷酸根阴离子,游离的磷酸根阴离子与固体离子交换剂中的阴离子进行交换,实现去除与回收磷酸根阴离子的目的。

【课堂实录】

教师:假设你是该厂的一名工程师,请设计流程回收Fe、Cu和硫酸锌,并除去含磷物质、有机物、有色物质,减少环境污染,实现资源利用。

学生活动:小组讨论,请写出所加试剂及反应方程式,设计方案并画出流程图。

教师:首先,分析工厂废水中混合物的组分;根据组分的性质,选择用什么方法除去杂质。

学生1:废水中含有难溶解性悬浮物,可用过滤的方法去除;含磷物质可以采用离子交换膜去除,有机物可以进行消杀,有色物质可以吸附。

学生2:要回收Fe、Cu和硫酸锌,需要将FeSO4和CuSO4进行转化。

教师:如何转化?小组讨论,绘图展示。

学生:进行小组活动,学生间互评,学生反复修改方案。学生展示方案,在老师的指引下,再次进行修改。

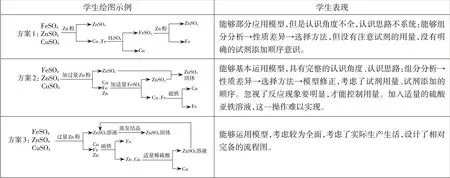

图7 学生绘图示例及分析

教师:实际生产中,还要考虑价格,环保,操作方便,利用率高等问题。

学生:总结工业废水处理的全过程,过滤→回收Fe、Cu和硫酸锌→离子交换法除磷→吸附色素→消杀除有机物→排放。

教师补充:工业上过滤通常可以采用格栅。吸附常用活性炭、硅藻土、膨润石、壳聚糖等物质,主要因为具有疏松多孔的结构。去除有机物,工业上也可以依靠降解,即微生物在废水环境中的新陈代谢,将有毒物质吸收或转化为无毒成分,尤其是能将有机污染物转变成CO2、H2O、N2。此外,化学沉淀法是工业除去金属离子的常见方法,通过加入NaOH溶液,调节废水的pH,使金属离子在不同pH范围沉淀出来。

设计意图:学生经历组分分析→性质差异→选择方法→修正补充的过程,在此过程中关联了除杂的基本原则、基本步骤、基本方法。通过对复杂化学问题情境中的关键要素进行分析和推理,不断内化模型,应用物质分离提纯的认知模型解决复杂问题,不断重构和修补自己的知识网络,形成系统的知识体系。通过思维方法的提炼,帮助学生搭建解决问题的脚手架,最终达到深度学习的效果。通过本环节,学生逐步形成对化学促进社会可持续发展的正确意识,提高了学生的科学态度与责任。

四、教学反思

根据课堂学生表现、小组活动、学生展示,分析总结出建构“物质分离和提纯”思维模型教学的有效教学策略:

(1)在教学中增加应用型学生活动

学生学习了理论,但是在复杂情景中,依然不能将模型应用到陌生的问题解决中,这说明学生没有将相关的理论和应用建立关联。因此,教学中要增加应用型活动,尤其是加强理论在复杂陌生环境中的应用,在应用型活动中启发引导学生进行逻辑推理,设计有梯度且有质量的问题,训练学生解决问题的能力。

(2)注重认识模型的建构和应用

复习课要将学生单一、碎片化的知识转化为系统性的、有序的认识。一方面,教师要不断总结解决问题的思维模型,并在教学中交给学生,有意识帮助学生建立有序化思维。另一方面,要引导学生将模型迁移到其它的问题解决中。在解决复杂的问题时,要能够调用有序思维,从整体出发,先确定解决问题的大思路、大环节、大步骤,然后再逐一解决每个子问题,最终达到复杂问题的解决。

(3)注重发展学生的科学思维

教师要抓住教学中每一次理论推导、实验研究、问题解析,让学生在学习中不断实践,提升自己的逻辑思维。针对特定问题,加强类比思维、探究思维、有序思维和逻辑推理思维的训练。注重提高学生自我评价、自我反思的能力。