基于PSM设计的农区居民布鲁氏菌病危险因素分析

2023-02-20成子飞刘晨芳梁秀文

彭 丽,成子飞,朱 磊,梁 晨,刘晨芳,梁秀文

布鲁氏菌病(简称布病)是在世界范围内广泛传播的人兽共患病,同时也是世界上最容易被忽视的人兽共患病之一[1-2],全球有170多个国家和地区报告了布鲁氏菌病病例,主要分布于亚洲、中东、撒哈拉以南非洲和巴尔干半岛,发展中国家多于发达国家[3-4]。我国首次报道布病是1905年在上海发现的2例外国人患者,2007-2017年我国总体发病呈上升趋势[5-6],发病率由1.5/10万上升到2.79/10万,2017年全国报告40 042例。现已在大陆31个省、市、自治区发现有不同程度的流行,中国布病发病率北部高于南部,西部高于东部,并且有向南、向东的扩散趋势[7-8]。在大陆地区,存在明显的聚集性,主要集中于内蒙古自治区、山西省、河北省、吉林省、黑龙江省[9]。内蒙古呼伦贝尔市是布病的历史疫区,也是历史上布病严重流行地区,发病数和发病率一直较高,2011年呼伦贝尔市各旗市区职业人群布病感染率在2.76%~24.21%之间波动[10]。多项研究表明布病发病率的变化与牲畜饲养增加、缺乏免疫接种、交易频繁等因素有关[11]。目前大规模养殖场正在快速增长,这将增加疾病传播的风险[12]。人类主要通过直接或间接接触受感染动物或食用生肉和未经巴氏消毒的乳制品而受感染[13],居民生活习惯、饲养方式等也是影响布病感染的关键因素。本文利用倾向性评分匹配法分析疾病流行特点和原因,探究内蒙古呼伦贝尔地区布病感染的危险因素。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究于2018年5月至2018年12月,在呼伦贝尔市阿荣旗和莫旗利用多阶段分层整群随机抽样,随机抽取6个村落(分别以01、02、03、04、05、06指示)的居民。按照《布鲁氏菌病诊断标准》(WS 269-2019)中内容结合实际情况自行设计调查问卷。调查内容包括基本情况、膳食习惯、卫生习惯、现病史、既往病史、饲养史、接触史、防护情况等,共计收集有效调查问卷和血清样本880份。

1.2 诊断标准 以《布鲁氏菌病诊断标准》(WS 269-2019)为依据,根据流行病学史和临床体征,结合实验室检查,虎红平板凝集试验(RBPT)阳性者进一步做试管凝集试验(SAT),SAT滴度为1∶100(++)及以上为布病抗体阳性。

1.3 仪器和试剂 生物安全柜(广州瑞仰 BSCⅡA2),离心机(科大创新KDC40),电热恒温箱(天津泰斯特HHW21),水平混匀器(广州其林贝尔TS1),培养箱(DNP-9162 上海精其仪器有限责任公司),布鲁氏菌虎红平板凝集抗原(中国CDC提供),布鲁氏菌试管凝集抗原(中国CDC提供)。

1.4 倾向性评分匹配 此次研究利用倾向性评分匹配(propensity score matching,PSM)法,将相同或者相近的研究匹配到同一组,使得病例对照研究中如果不能够在现场寻找匹配的对照,仍可以通过数据分析的方式满足配比的要求[14]。去除混杂因素,提高结果的可靠性。按照1∶3的比值得到SAT阳性病例组和阴性对照组。采用R软件中Matchlt包进行倾向性评分匹配。故使用1∶3的匹配设计条件Logistic回归模型进行单因素和多因素分析,得到相关行为因素与患病结局的关系,计算各因素与结局的比值比(OR)及95%可信区间(95%CI)。

1.5 统计分析 本试验采用Epidata13.0软件建立数据库,使用SAS 9.4软件对数据进行分析。采用双侧检验,检验水准α设为0.05。计数资料比较以卡方检验(包括连续性校正法和Fisher确切概率法)进行率的差异性分析。

2 结 果

2.1 基于倾向性评分匹配法探究布鲁氏菌病健康相关行为的病例对照研究

2.1.1 匹配后数据情况 使用R分析软件中的Matchlt包对880位调查者进行评分匹配,匹配结局为血清检测阳性与否,纳入匹配的变量为村别、性别、年龄、民族、职业、婚姻状况、文化水平、经济情况和居住情况,方法采用近邻法,比率设为1∶3,卡钳值为默认,共选择出608位调查对象,其中152位试管凝集阳性的调查对象为病例组(RBPT与SAT阳性符合率为100%),456位实验结果为阴性的健康人群为对照组。如图1评分分布图中可以看出未匹配案例中无数据分布,152例患者全部纳入研究,均匹配成功,另456例纳入对照的人群与病例组呈相似的分散分布,未被纳入后续研究的人群主要聚集于低评分。

图1 倾向性评分匹配分布图Fig.1 Distribution of propensity scores matching

2.1.2 匹配后数据均衡性检验 对筛选出来的608例样本人群进行均衡性检验,除了村别在病例组与对照组中人群分布差异有统计学意义(P=0.001),其他各项差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。故将此608例样本人群的行为因素调查结果作为后续病例对照研究的数据来源。

表1 匹配后样本的均衡性检验Tab.1 Equalization test of matched samples

2.2 呼伦贝尔农区布病感染的危险因素研究

2.2.1 纳入回归分析的变量及赋值情况 将饲养牲畜、打扫圈舍、屠宰行为、接羔、免疫接种牲畜、兽医治疗、皮毛收购加工、乳制品加工销售、牲畜运输、吃生肉、喝生奶、吃过病死肉、幼羔室内饲养、牲畜粪便浇地、人畜共用一井等因素为自变量纳入回归分析,是=1,否=0,0为参照;是否布病为因变量,是=1,否=0,0为参照。

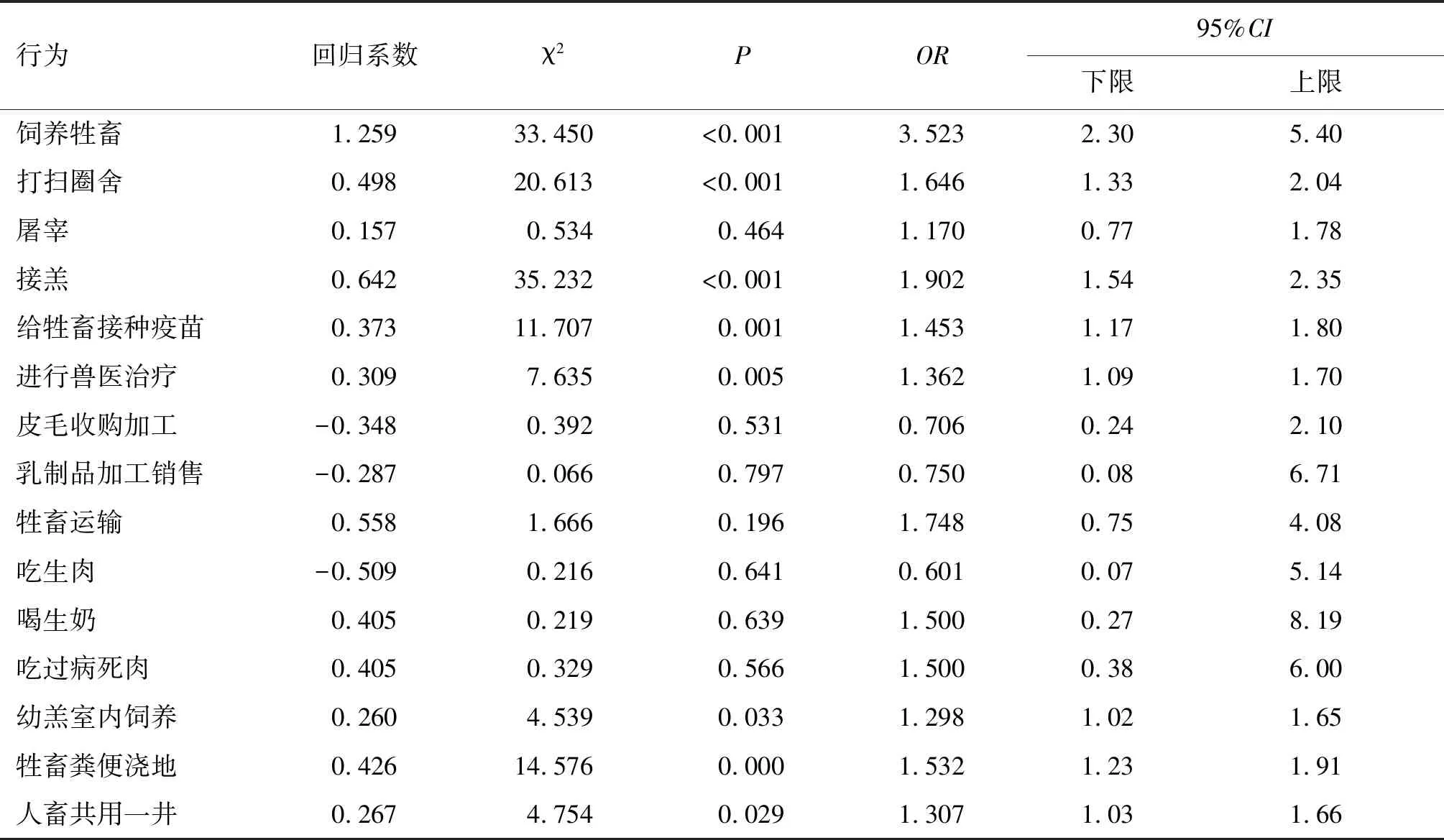

2.2.2 呼伦贝尔农区布病感染的单因素条件Logistic分析 将上述变量分别纳入条件Logistic回归模型进行单因素分析,SAT阳性作为患病结局,参与倾向性评分匹配的变量中,除了村别之间差异仍有统计学意义,其他变量差异均无统计学意义(P>0.05)。调查人群相关行为因素中,饲养牲畜(OR=3.523,95%CI:2.30~5.40)、打扫圈舍(OR=1.646,95%CI:1.33~2.04)、接羔行为(OR=1.902,95%CI:1.54~2.35)、给牲畜接种疫苗(OR=1.453,95%CI:1.17~1.80)、进行兽医治疗(OR=1.362,95%CI:1.09~1.70)、幼羔室内饲养(OR=1.298,95%CI:1.02~1.65)、牲畜粪便浇地(OR=1.532,95%CI:1.23~1.91)和人畜共用一井(OR=1.307,95%CI:1.03~1.66)均为感染布病的行为因素,其他行为因素所致差异无统计学意义。具体结果见表2。

表2 呼伦贝尔农区布病感染的单因素条件logistic回归分析Tab.2 Univariate conditional logistic regression analysis of brucellosis infections in the Hulunbuir agricultural area

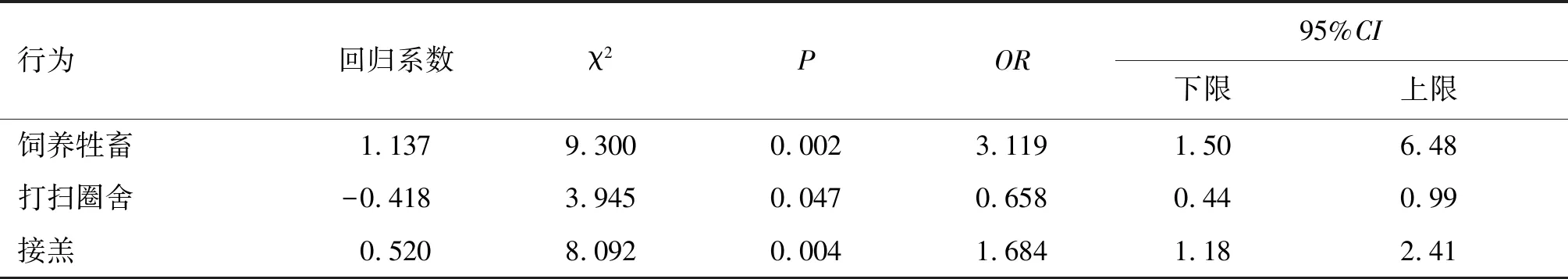

2.2.3 呼伦贝尔农区布病感染的多因素条件Logistic回归分析 将单因素分析中8个有统计学差异的行为作为自变量纳入条件Logistic回归模型进行多因素分析,包括饲养牲畜、打扫圈舍、接羔、免疫接种牲畜、兽医治疗、幼羔室内饲养、牲畜粪便浇地和人畜共用一井。采用逐步回归筛选变量后,变量为饲养牲畜、打扫圈舍和接羔,结果可以看出,饲养牲畜(OR=3.119,95%CI:1.50~6.48)、接羔行为(OR=1.684,95%CI:1.18~2.41)为感染布病的行为因素,打扫圈舍(OR=0.658,95%CI:0.44~0.99)是降低感染布病的因素。其他行为因素所致差异无统计学意义。具体结果见表3和表4。

表3 呼伦贝尔农区布病感染的多因素条件logistic回归分析Tab.3 Multivariate conditional logistic regression analysis of brucellosis infections in the Hulunbuir agricultural area

表4 呼伦贝尔农区布病感染的的逐步回归结果Tab.4 Stepwise regression results of brucellosis infections in the Hulunbuir agricultural area

3 讨 论

根据本研究结果可以看出,纳入研究的880名调查者,共有152名患者RBPT阳性和SAT阳性,感染率达到了17.27%。有研究显示,巴彦淖尔市临河地区在2016年重点人群感染率为7.58%[15],锡林郭勒盟阳性率从2010年的12.29%下降至2018年的2.83%[16]。而在呼伦贝尔地区,2011年牧业四旗感染率约为10.46%,而后几年居高不下,到2014年仍有26.45%的平均感染率[10,17],此次调查的两旗也是布病重点疫区,各村落之间的感染率差异显著,说明呼伦贝尔农区仍应根据当地实际情况制定防控政策,从而进行有效干预。

本次研究将各个行为因素作为自变量,纳入单因素和多因素条件Logistic回归分析,多分类资料采用哑变量方式,将单因素分析有意义的变量一起放入多因素模型中进行分析。在单因素分析中饲养牲畜、接羔、打扫圈舍、接种疫苗、兽医治疗、幼羔室内饲养、牲畜粪便浇地、人畜共用一井均为感染布病的危险行为因素。呼伦贝尔农区未全面实现使用自来水,一些人群还使用井水,调查对象有人畜共井情况[18];另外农区人口除了饲养牲畜,自家均种植农作物,调查对象有将牛羊粪作为化肥浇地的情况,病畜排泄物及病畜接触过的水是布病的传染源,牛羊粪上地、人畜共井行为会增加感染布病概率,对于此类人群应该加强布病知识培训和宣教。呼伦贝尔地区属于高寒地区,冬季室外圈舍饲养增加牲畜患病及死亡率,调查对象有幼羔室内饲养情况,人畜共处一室,增加了感染布病的概率。在布病防控宣教过程中对于人畜共井、幼羔室内饲养等危险行为应予以制止和说明,这样可以大大降低感染布病的风险。逐步回归结果显示饲养牲畜、接羔、打扫圈舍是布病感染的独立危险因素,1年内有过牲畜饲养行为的布病感染率是无饲养行为的3.119倍,降低与牲畜的接触频次是减少布病感染的重要方式,但因职业限制,职业人群不能减少牲畜接触频次,但是可以加强圈舍卫生,回归结果显示打扫圈舍能够降低布病感染率,这与王楠关于新疆兵团重点人群布病感染的研究中发现不打扫消毒圈舍是布病感染的独立危险因素(OR=18.872,95%CI:1.50~6.48,P<0.001)的研究一致[19],因此职业人群应定期进行圈舍打扫和消毒。研究发现屠宰行为、吃生肉、喝生奶、皮毛收购加工等行为是布病感染的危险因素,但在本研究中没有发现与感染显著相关,可能与此类调查人数过少有关。

多项研究表明布鲁氏菌病发病率的变化与生态环境、经济条件、气候变化、宿主密度、社会和人类行为的变化以及当地采取的控制措施等密切相关,包括快速城市化、大量农民工流动、职业暴露、移民与旅游、退耕还林等政策以及大规模的肉类加工生产和后院养殖快速发展等[20]。牲畜饲养增加、缺乏免疫接种和动物检疫、交易频繁是发病率升高及疫区扩散的主要危险因素。目前在中国,大规模养殖场正在快速增长,这将增加疾病传播的风险[21]。居民生活习惯也是影响布鲁氏菌感染的关键因素。为改善流行地区布鲁氏菌发病情况,需要对当地田间农民、牧民和当地社区人员进行正规教育和必要的培训来提高他们的健康素养,推荐健康的饮食习惯,农民在家里食用肉、奶等畜产品前一定要充分加热,不可食用生肉、生奶等;所有接触生肉的切菜板、刀和其他材料应与煮熟的肉分开,且要彻底清洗[6]。养殖户饲养家畜要圈养,避开水源,人畜必须分居[22]。接羔助产和处理流产胎儿、死羔时应做好个人防护,配备工作服、帽子、口罩、手套、胶鞋及消毒液等,严禁赤手接触流产物、皮毛等,劳动后要洗手、洗脸和洗澡,工作场地应及时清扫、消毒。手上皮肤如有刮伤破损要及时消毒、包扎[23-24]。

综上所述,内蒙古自治区的阿荣旗和莫旗属于布病高发疫区,需要对布病传播进行及时有效的控制,应根据当地人群学历水平较低、人群接受度较差等实际情况,利用广播、宣传画、视频教学等通俗易懂、易于传播的形式做好布病宣教工作和行为干预,同时改变当地人民群众的不良习惯,降低暴露因素,注重公共卫生,增强自我防护意识,认真做好防护工作,控制布病的发生和蔓延。

利益冲突:无