论清代雍乾时期四川粮食运销

2023-02-20邓前程朱林

邓前程 朱林

清初,四川因战乱而人口锐减,田地荒芜,农业生产遭到严重破坏,即便是四川临时政权所在地的保宁,军民用粮亦“赖大清运陕西之粮”(1)费密《荒书》,何锐等校点《张献忠剿四川实录》,巴蜀书社2002年版,第437页。。但是,自康熙中叶开始,随着战乱的平息、政局的稳定和社会秩序的恢复,特别是随着史称“湖广填四川”的鄂、湘、赣、闽、粤等省移民大规模地入川插占和垦荒殖业,四川逐步从粮食奇缺、“斗米数十金”的困境中解脱出来,到康熙末年渐有“产米之乡”的美誉(2)“康熙年间户口未繁,俗尚俭朴,谷每有余,而上游之四川、湖南人少米多,商贩日至,是以价贱,遂号称产米之乡。”见:《清高宗实录》,中华书局1985-1986年影印版,卷311,乾隆十三年三月癸丑,第98页。。至雍正年间,四川的粮食生产已发生根本性的变化,“查各省米谷,惟四川所出最多”(3)《浙江巡抚李卫奏请借动司库赢余银两赴川买米折》,中国第一历史档案馆编《雍正朝汉文朱批奏折汇编》第7册,江苏古籍出版社1991年版,第364页。,且粮价低廉(4)清初四川,“州县民皆杀戮,一二孑遗亦皆逃窜,而兵专务战,田失耕种,粮又废弃,故凶饥至”。到顺治年间,四川各地物资短缺,物价飞涨,米价奇高,雅州“米一斗银十余两,嘉定州三十两,成都、重庆四五十两。保宁赖大清运陕西之粮,亦有十余两”(见:费密《荒书》,何锐等校点《张献忠剿四川实录》,第436-437页)。康熙初年,“斗米五钱,买无可买”[见:蔡毓荣等纂修《四川总志》卷35《筹边》,康熙十二年(1673)刻本,四川大学图书馆藏,第7页]。到雍正年间,川米“每石尚止四五钱”(见:《清高宗实录》卷311,乾隆十三年三月癸丑,第104页),其价格之低廉,已成“湖广、广东、江西等省”民众相率迁入四川的经济动因(见:常明、杨方灿等纂修《四川通志》卷首之二,巴蜀书社1984年版,第71页)。粮食价格是粮食供需的晴雨表,也是显示一个地区粮食产量多少的重要标志。,不但本省粮食供给充足,而且还有余粮接济他省,成为国内重要的商品粮生产基地之一。到乾隆中后期,四川更是成为“产米最广”的省份(5)《清高宗实录》卷1237,乾隆五十年八月戊戌,第634页。,长江中下游的江浙等省“全赖川米接济”,若川米不能如期运达,则“各省米价必致腾贵,于民食大有关系”(6)《清高宗实录》卷1286,乾隆五十二年八月甲辰,第247页。,乃至一度形成“江浙粮食历来仰给于湖广,湖广又仰给于四川”(7)台北故宫博物院编《宫中档雍正朝奏折》第3辑,台北故宫博物院1978年版,第400页。的粮食产销格局。对于雍乾时期四川粮食运销这样一个具有重要学术价值和现实意义的问题,学界已发表过一些颇有见地的成果(8)关于清前期四川粮食贸易流通问题的研究成果,除散见于清代经济史论著外,专题论文主要有:王笛《清代四川人口、耕地及粮食问题(上、下)》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》1989年第3期第90-105页、第4期第73-87页;谢放《清前期四川粮食产量及外运量的估计问题》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》1999年第6期,第83-89页;等等。,但这些成果大多着力于清前期或有清一代这种长时段的宏观考察和概论层面,而对特定历史时段或具体问题的探讨则相对薄弱。有鉴于此,本文拟就雍乾时期四川粮食运销的区域范围、运销方式、交通运输和市场格局等问题试作探讨,以期推动学界对该问题进一步的关注和思考,进而深化对该时期四川作为国内农业大省和产粮大省地位的认识。

一 运销的市场区域

清雍乾时期,四川粮食运销有省内外两个市场。其中,外运的主体市场通常有两大区域:一是经打箭炉销入卫藏,二是绝大部分过夔关,“出荆襄,达吴粤”(9)常明、杨方灿等纂修《四川通志》卷67《食货·榷政八》,第2280页。。四川与江浙等经济作物区逐步形成固定的粮食供给关系,大江湖河“帆樯相属,粮食之行,不舍昼夜”(10)《晏斯盛请设商社疏》,贺长龄主持、魏源编辑《清经世文编》卷40《户政》,中华书局1992年版,第991页。。事实上,这一时期四川粮食的外运区域范围要广泛得多。

(一)运销省外市场

关于雍乾时期四川粮食的外销,首先需要回答的是这一时期有多少粮食运销出省的问题。大米是粮食类中的代表性产品,也是秦岭淮河一线以南大多数国人的基本生活必需品。雍乾时期,仅商贩出川的大米,“常年动计数百万石”(11)《清高宗实录》卷1263,乾隆五十一年八月庚午,第1022页。,若遇他省赈灾等特殊需求,外运川粮有可能达到500-1000万石(12)彭朝贵、王炎主编《清代四川农村社会经济史》,天地出版社2001年版,第144页。按:关于雍乾时期川粮外运量,限于史料记载阙如,很难得出一个逐年的确切外运数据。对此,学者们往往根据所能搜集到的材料进行甄别研究并作出相应的数量估计。参见:谢放《清前期四川粮食产量及外运量的估计问题》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》1999年第6期,第83-89页;邓亦兵《清代前期内陆粮食运输量及变化趋势——关于清代粮食运输研究之二》,《中国经济史研究》1994年第3期,第81-82页;等等。。从运销省区看,在雍正四年(1726)至嘉庆十一年(1806)间,即有直隶、山东、山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、江西、浙江、福建、湖北、湖南、广东、贵州、云南、广西、西藏等省(区)(13)王纲《清代四川史》,成都科技大学出版社1991年版,第565-576页;《成都通史》编纂委员会主编,张莉红、张学君著《成都通史:卷六 清时期》,四川人民出版社2011年版,第172页。。不过,从长时段连续性的视阈看,雍乾时期四川粮食运往省外市场行销,主要有以下几个相对固定的区域。

一是运销鄂、皖、江、浙等长江中下游各省,乃至广东、福建等东南沿海省区。这是四川粮食外销以“协济临省”的主要区域。有学者统计,雍乾时期,每年运销到该区域的川粮大致在100-300万石左右;若遇这些省因灾歉收或其他特殊的需求,川粮运销数量会更多,甚至可能高达500万石以上(14)谢放《清前期四川粮食产量及外运量的估计问题》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》1999年第6期,第88页。。历史上,江南的苏、扬、杭、湖一带素以农耕经济发达和粮食丰足著称,是京畿地区的粮食供应基地(15)时至明清,这一地区仍然承担着漕粮北运的重任,每年通过京杭大运河,或走海路,向北方的京畿地区输送数百万石漕粮,以保障官民的食用。参见:李文治、江太新《清代漕运》,中华书局1995年版,第45页;彭云鹤《明清漕运史》,首都师范大学出版社1995年版,第184页;范金民《赋税甲天下:明清江南社会经济探析》,生活·读书·新知三联书店2013年版,第34页。。但是,自清初以来,江、浙等省工商业的迅速发展,特别是棉纺和丝织业的勃兴,加大了对蚕桑、棉花等纺织原料的需求。江南农民受利益驱动,或弃农耕而从事工商业,“力田之家,十不二三”(16)《清高宗实录》卷311,乾隆十三年三月癸丑,第96页。,或少种、不种粮食而种植经济效益更好的桑、棉等经济作物。乾隆年间,松江、嘉定等地,“种稻者不过十之三,图利种棉者又十之七八”(17)《高晋奏请海疆禾棉兼种疏》,贺长龄主持、魏源编辑《清经世文编》卷37《户政》,第911页。,“二年种棉,一年种稻。稻较棉少,故农家恃棉为生,以种植瓜菜及喂养猪、鸡为副产”(18)《民国嘉定县志》卷5《风土志·风俗》,《中国地方志集成·上海府县志辑(8)》,巴蜀书社1992年版,第768页。;华亭、宝山一带,“改禾种花者比比”(19)《光绪重修华亭县志》卷23《杂志上·风俗》,《中国地方志集成·上海府县志辑(4)》,巴蜀书社1992年版,第768页。,“七分棉花三分稻”(20)《光绪罗店镇志》卷1《疆里志上·风俗》,《中国地方志集成·乡镇志辑》,上海书店1992年版,第194-195页。。江南地区的这种情形,也同时在广东、福建等东南沿海省区有所显现。雍正五年(1727)二月谕内阁云:“广东本处之人惟知贪财重利,将地土多种龙眼、甘蔗、烟叶、青靛之属,以致民富而米少。……此奏与朕前旨相符,可知闽、广民食之不敷有由来矣。”(21)《清世宗实录》卷53,雍正五年二月乙酉,第810页。按:谕中“此奏与朕前旨相符”中之“朕前旨”,是指该年二月雍正针对广东“一岁所产米石,即丰收之年,仅足支半年有余之食”的现象而上谕内阁:“朕思广东之米所以不敷广东之用者,或田畴荒废,未尽地利;或兴作怠惰,未用人工;或奸民贪得重价,私卖海洋”(见:《清世宗实录》卷53,中华书局1985年影印版,雍正五年二月乙丑,第802页)。江南地区及广东、福建等省区,原本城市人口多而稠密,粮食需求量大,加之经济作物占用了大量耕地,致使粮食产量减少,进一步加剧了粮食供需矛盾。关于清代江南因漕粮北运、工商业发展、经济作物挤占粮田等原因而造成的粮食生产和供给不足等问题,前人已有较多研究成果。这里仅引数则史料补充说明,不作进一步考论。雍正初年,这些省区的民用口粮,即靠湖广、江西等邻省接济;到乾隆时期,江南等地“每年仰资川米”(22)《清高宗实录》卷1065,乾隆四十三年八月癸酉,第236页。,“全赖客商贩运”(23)《高晋奏请海疆禾棉兼种疏》,贺长龄主持、魏源编辑《清经世文编》卷37《户政》,第911页。,以致米荒或米价腾贵事件时有发生,严重影响到当地百姓的日常生活,并危及社会安定。这一情况,使清朝廷不得不时常关注四川粮食能否顺利运销到江南等缺粮地区。如雍正二年(1724)上谕:“江浙粮食历来仰给于湖广,湖广又仰给于四川”(24)台北故宫博物院编《宫中档雍正朝奏折》第3辑,第400页。;雍正四年(1726)六月,浙江巡抚李卫指出,“湖广汉口地方,向来聚米最多者,皆由四川,土饶人少,产米有余”(25)《浙江巡抚李卫奏请借动司库赢余银两赴川买米折》,中国第一历史档案馆编《雍正朝汉文朱批奏折汇编》第7册,第364页。。大致到乾隆四年(1739)前后,川粮开始大量东运,即便是素有“鱼米之乡”美誉的湖北,也有赖于川粮接济(26)大约在雍乾之际的30年间,湖广特别是江汉及洞庭湖平原的人口逐渐趋于饱和,城镇人口剧增,“湖广熟、天下足”的内涵开始发生变化。湖北虽仍为产粮大省,有粮食输出,但也同样需要四川、湖南等省的粮食接济。史载,雍乾时期,每年“秋收之后,每日过夔关大小米船,或十余只至二十只不等,源源下楚”。川米落岸汉口,因湖广粮米要接济江浙,以致川米对湖广粮价产生重要影响,如武汉等地“人烟稠密,日用米谷,全赖四川、湖南商贩骈集,米价不致高昂”;若川省歉收或运输不及时,则米价“每石贵致一两七八钱,民间致有无米可籴之苦”[见:允禄、鄂尔泰等编《宪庙朱批谕旨》第8函第1册,雍正十年(1732)武英殿刻本,第22页]。特别是每年正、二月间,湖北米价由每石一两四五钱增至二两不等,常需从四川调拨或商运大米平抑粮价,致有“向来楚省民食全赖川省商贩”之说(《清高宗实录》卷386,乾隆十六年四月上乙卯,第76页)。关于该问题的系统研究,可参:方志远《明清湘鄂赣地区的人口流动与城乡商品经济》,人民出版社2001年版,第218-229页。。乾隆帝曾指出,“川省产米素称饶裕,向由湖广一带贩运而下,东南各省均赖其利”(27)常明、杨芳灿等纂修《四川通志》卷72《食货志·仓储》,第2388页。,“闽省米粮短缺,曾谕令江浙、湖广、江西、四川等省,拨运米石百余万”(28)《清高宗实录》卷1294,乾隆五十二年十二月上丙申,第365页。,并屡次谕令“如川省米船到楚,听其或在该省发卖,或运赴江南通行贩售,总听商便,勿稍抑遏”(29)《清高宗实录》卷1064,乾隆四十三年八月丙寅,第231页。,还赋诗云“全蜀幸逢年,教开移粟船,不因读汉诏,拯溺应自然”(30)《清史列传》卷16《黄廷桂》,王钟翰点校,中华书局1987年版,第1176页。。

二是运销滇、黔、甘、藏等四川周边民族省区。“滇、黔两省,道路崎岖,富户甚少,既无商贩搬运,亦无囤户居奇,夷民火种刀耕,多以杂粮苦荞为食,常年平粜”(31)《清高宗实录》卷311,乾隆十三年三月癸丑,第104-105页。。这就是说,滇、黔两省的不少地区山多田少,土地贫瘠,所产各种杂粮,素不敷本地民口食。如临近四川的云南东川、昭通等府,“向来米价最贵”,常年都要通过金沙江,从四川运进粮食(32)《清高宗实录》卷311,乾隆十三年三月癸丑,第105页。。乾隆八年(1743),云南“昭通、东川两府,收成歉薄,米价昂贵”,云南总督(33)云、贵两省总督之设置,在清前期有一个变动过程。乾隆元年(1736),分置云南总督及贵州总督,乾隆十二年(1747)仍置云贵总督,并成定制。兼巡抚张允随拨铜息银二万两,“发驻扎四川永宁转运京铜之同知,于川东一带买米一万石”,“运回滇省”,“以备平粜”(34)《清高宗实录》卷201,乾隆八年九月己酉,第593-594页。。贵州的情况,与云南相似,一般来说,大多数年份都需从川、湘、桂等省输入三四十万石粮食,其中川米占有较大份额(35)郭松义《清代粮食市场和商品粮数量的估测》,《中国史研究》1994年第4期,第45页。。乾隆三十五年(1770),贵州“上年秋收,今春麦收,俱未丰稔”,巡抚宫兆麟奏请从湖南籴米12万石、四川籴米6万石、广西籴米2万石,以解决本省急需平粜而常平仓米不敷的问题(36)《清高宗实录》卷863,乾隆三十五年六月甲午,第576页。。特别是康熙中叶以后,滇、黔两省大力发展矿冶业。自康熙二十一年(1682)云贵总督蔡毓荣上陈《筹滇十疏》之后,云南的银、铜等矿冶业进入发展的快车道。康熙四十四年(1705),“滇铜官为经理”(37)赵尔巽《清史稿》卷124《食货五·矿政》,中华书局1977年版,第3666页。,云南全省有铜矿厂20处,到乾隆三十七年(1772)增至46处,“大厂率七八万人,小厂亦万人,合计通省厂丁,无虑数十百万,皆各省穷民来厂谋食”(38)《唐炯筹议矿务拟招集商股延聘东洋矿师疏》,葛士濬编《清经世文续编》卷26《户政》,上海书局1898年石印,第513页。;贵州省则有银铜、黑白铅厂“十有余处,每厂约聚万人、数千人不等”(39)《清高宗实录》卷311,乾隆十三年三月癸丑,第106页。。滇、黔两省矿冶业的兴盛,使大批农民从农业生产中游离出来,原本不能自给的粮食缺口进一步增大。同时,人数如此庞大的矿工群体,消耗的粮食数量也不小。据记载,“厂分既多,不耕而食者约有十余万人,日糜谷二千余石,年销八十余万石”(40)《倪蜕复当事论厂务书》,贺长龄主持、魏源编辑《清经世文编》卷52《户政》,第1293页。。这些粮食大多需从外省采办,进一步加大了滇、黔两省对四川粮食的依赖。

甘肃地处西北战略要冲,军事浩繁而土地硗确,物产瘠薄,常需从川、陕等省贩运粮食,以保障军需民食和平抑粮价。乾隆二十三年(1758)六月,乾隆帝谕令军机大臣:“先期购办明岁征兵口粮。如本省不敷,则移商开泰,于四川购运,务足二万官兵一岁之用计”(41)《清高宗实录》卷565,乾隆二十年六月辛巳,第165页。《清高宗实录》卷564又载:“谕军机大臣等,前经传谕黄廷桂,先期购办口粮,以备明岁支给添派兵丁之用。……倘为数不敷,则应就近移商开泰,令于四川近甘各州县,广为先时购运,大约务足二万官兵一岁口粮之需。”《清高宗实录》卷564,乾隆二十年六月癸亥,第155页。。西藏所属地区,大多“只产青稞,不产米谷”,居民食米需从四川贩运,如扎达、盐井等地民众“买盐售卖,或对换油米等物,以资生计”(42)台北故宫博物院编《宫中档乾隆朝奏折》第4辑,台北故宫博物院1982年版,第820页。。为保障“习于谷食”的驻藏军队和民众日食所需(43)《清世宗实录》卷30,雍正三年三月丁未,第452页。,乾隆五十四年(1789)晓谕四川总督李世杰,于“寻常无事,粮价平减之际”,责令地方官府“采买储备”粮食,“择其易于运送时,由雅州一带,陆续运至打箭炉及察木多两处分贮”(44)《清高宗实录》卷1326,乾隆五十四年四月甲午,第952页。,以备不时之需。此外,青海的蒙古族居民也利用到四川松潘黄胜关贸易的机会,从松潘转运粮食至青海(45)台北故宫博物院编《宫中档雍正朝奏折》第13辑,台北故宫博物院1978年版,第712页。。

(二)运销四川省内粮食市场

这类市场的粮食运销,主要有以下三个流通去向。

第一,供应城镇居民、工商业者等非农人口的口粮。随着移民不断涌入四川,与清政府设官分治和恢复社会经济的努力相结合,雍乾以后,四川城镇已迈入快速发展的轨道。有学者统计,乾嘉时期,四川场镇大约有3000座(46)高王凌《乾嘉时期四川的场市、场市网及其功能》,中国人民大学清史研究所编《清史研究集》第3辑,四川人民出版社1984年版,第78页。。其中,省、府、州、县治所在地,既是一级地方行政中心,又往往位于交通要冲,集聚了大量从事工商业的各种城镇人口。据王笛按一户五口的概率统计,雍正六年(1728),四川册载户为50.5万余户、约252.7万余人,修正户为67.1万户、人口约335.7万人;到乾隆五十六年(1791),四川册载人口增至948.9万人,修正人口增至1170.1万人(47)王笛《清代四川人口、耕地及粮食问题(上)》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》1989年第3期,第96、98页。。若按城镇人口约占人口总数的5%-10%平均值测算(48)以研究近代中国人口史而著名的学者姜涛即指出,如果按照宋代城乡人口比例,英国学者提出的宋代“城市人口至少占总人口的10%以上”的估计数据,并不比中国学者提出的唐代城市人口可能占比10%的比重更高(见:姜涛《传统人口的城乡结构——立足于清代的考察》,《中国社会经济史研究》1998年第3期,第31页)。路遇、滕泽之认为,“清朝末年……城镇人口,综合各种情况作历史的分析,至多4000万左右,而农业人口则在4亿以上”(见:路遇、滕泽之《中国人口通史》第10卷下册,山东人民出版社2000年版,第902页),即约占总人口的9%。人口史研究者曹树基研究清代北方各省城市人口在总人口中所占比例后指出,少或不足5%(如河南4.6%,山东4.9%),多或超过10%(如直隶12.5%,山西10.3%)(见:曹树基《清代北方城市人口研究——兼与施坚雅商榷》,《中国人口科学》2001年第4期,第20页)。由此可见,清代城镇人口在地区总人口中所占比例,因各地人口密度、城镇发育水平和经济社会发展程度等情况的不同,很难一概而论。另外,目前学界是按照2000居民这一现代城镇的标准来研究和统计古代中国城镇人口的,但实际上,在四川等南方省区,还有数量众多的2000居民以下的中小场(集)镇,这些场镇上的居民多数也不事农耕而需要买粮维持生活。据此,将清代城镇人口所占总人口的比例确定为5%-10%,应属合理,或可能偏低。,那么雍正中期(六年)四川城镇居民约为16.8-33.6万人,按其时人均年消费口粮(原粮)1100市斤的全国平均值估算,四川城镇居民每年至少需消耗口粮(原粮)18480-36960万市斤(约123.2-246.4万石);乾隆末年(五十六年)四川约有城镇居民58.5-117万人,若按其时人均年消费口粮(原粮)1000市斤的全国平均值估算,四川城镇居民每年至少需消耗口粮(原粮)5.85-11.7亿市斤(约390-780万石)(49)谢放《清前期四川粮食产量及外运量的估计问题》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》1999年第6期,第85-86页。当然,对于清代四川居民人均年消费粮食的数量,分别以雍正年间1100市斤和乾隆时1000市斤估算,只是一种理论意义上的算法。美国学者珀金斯根据1957年中国人均粮食产量572市斤的情况提出,清代中国人均拥有的粮食生产量及实际消费量应在500-600市斤,而这已是一个比较高的粮食消费水平,发展中国家很少有超过这一水平的[见:珀金斯《中国农业的发展(1368-1968)》,宋海文等译,上海译文出版社1984年版,第14页]。然而,考虑到清代雍乾时期四川社会上存在着大量的不耕而食、游手浮荡等非农游民,故本文对于雍乾时期四川城镇居民口粮消费总量的估计应属明显偏低。。而这些数量庞大的城镇居民日食所需,只能通过市场渠道购买。质言之,城镇居民人等的用粮,已成为雍乾时期四川商品粮流通领域中规模最大、最主要的去处。

第二,运销到四川省内少数民族地区。四川是一个多民族的省份,其西部、西北部、西南部等盆周地区,世居着藏、羌、彝等少数民族。这些民族以游牧或种植青稞、荞麦、玉米、土豆等杂粮为生,因耕地瘠薄,产量较低,“各番收获杂粮,每户或收一石有余,或仅收数斗”(50)台北故宫博物院编《宫中档乾隆朝奏折》第37辑,台北故宫博物院1985年版,第494页。。因此,这些民族地区的民众,大多需要从川内产粮区输入粮食,尤其是米谷,“以资糊口”(51)台北故宫博物院编《宫中档乾隆朝奏折》第19辑,台北故宫博物院1983年版,第304-305页。。岷江上游保县至茂州以及松潘一带,重山复叠,田地甚稀,且率皆童山顽石,颇鲜树木,加之节气寒冷,鲜产稻谷,其“食米全赖成都府属之灌县,龙安府属之江油、彰明二县商贩”(52)《清高宗实录》卷307,乾隆十三年正月己酉,第22页。。川西南彝族聚居的宁远府、越西厅一带,“山多田少,即使终岁丰稔,所产米粮尚不敷本地民食”,其不足部分亦需从成都、嘉定、叙州等产粮区输入(53)《四川总督阿尔泰奏》,台北故宫博物院编《宫中档乾隆朝奏折》第28辑,台北故宫博物院1984年版,第471页。。甘孜牧区的居民,虽以肉食为主,消耗粮食较少,但因其地适宜种稻者少,故对大米等商品粮市场依赖程度,或不亚于内地城镇居民或其他民族地区的居民。

第三,为省内各地工商业作坊提供生产生活用粮。雍乾时期是四川糖果和酿酒等食品工业快速发展的重要阶段。康熙中叶以后,随着移民的到来,四川糖业逐渐复兴,至雍乾年间,沱江沿岸的内江、资中、简阳、资阳、富顺等地民众,多以植蔗作糖致富。这些地区,既需要运进粮食补充居民日用口粮,也需要粮食完成糖果加工。也就在这一时期,四川酿酒业取得了长足发展。令人诧异的是,康、雍、乾三朝虽一直严令禁酒,但四川酒业恰恰是在严申酒禁的这段时间利用得天独厚的条件得以迅猛发展起来,形成沿岷江、沱江、涪江、嘉陵江和长江沿岸的川酒生产作坊(54)张学君《清代四川酒业的几个问题》,《社会科学研究》2000年第3期,第123-127页。。糖果和酿酒这类产业的发展,离不开商品粮支撑。道光初年,四川平武县唐开兰的一份条陈很能说明这一情况。兹摘录如下:

川省每州县城内京果铺、糖房多二十家,乡场市镇亦十余家……妄费米面不止两月之粮。川省各州县场镇染房染布,刷糨糊米每家数十余石,徒饰一时之伪,百姓穿衣一水洗去,有捐(损)无益。通省妄费之米,亦不止两月之粮。更有烧房一条,除绵竹县大曲烧房、中江县小曲烧房耗费粮食极甚外,每州县有名场镇数十余处,通省约万余处。每处烧房十余家不等,每家每日烤(酒)一桶约费粮食市斗一石余、仓斗二石余。每日一桶谓之单烤单煮,每日两桶谓之双烤双煮。每日合省共计约耗粮食数百万石,每年约耗粮食数亿石,又不止两月之粮。(55)吕小鲜《四川平武县唐开兰条陈》,《历史档案》1985年第4期,第38页。

唐氏的这份“条陈”,虽记录的是道光初年四川果铺、糖房、酿酒等食品业与染房染布等轻工业的发展盛况和行业耗粮概况,客观地说,唐氏的这些说法有夸大成分,但诸如糖房、染坊、烧房等行业的发展,按当时的生产技术和工艺,却的确是耗粮且易造成粮食浪费的。正是由于糖房、染房、烧房等行业的生存和发展需要大量的商品粮,因此,这些行业的经营者为节约成本,每逢新粮上市,纷纷“争囤”粮食、压价欺民,“致掯穷民不少”(56)吕小鲜《四川平武县唐开兰条陈》,《历史档案》1985年第4期,第38页。。由此可见,雍乾时期,四川糖果、酿酒等食品工业和染布等轻工业的蓬勃发展,业已成为川粮内销的消费大户。

二 运销的主要形式

雍乾时期四川的粮食运销,主要有官府采买和民间商贸两种形式。

(一)官府采办

官府采办,通常由朝廷指令从四川仓储调拨,或由需粮省区到四川采买,以协济地方或供给军需,其中协济地方是官府采办的主要用途。为保证这部分粮食足额,运输畅通,清廷屡次明令四川督抚“驰禁毋遏籴”(57)赵尔巽《清史稿》卷294《宪德》,第10343页。,同时责令沿途地方官府疏通粮食运销渠道,“不得中途拦截”运粮船只(58)《清高宗实录》卷1237,乾隆五十年八月辛丑,第639页。。雍乾时期,清朝当局时常从四川调拨和籴买粮食,用于湖北、安徽、江苏、江西、浙江、福建、云南、贵州等省区(59)王纲《清代四川史》,第574页。,或救灾,或平抑粮价,或储备。

一是救灾。自然灾害往往对地区经济与民众生产生活造成巨大的负面影响。有学者统计,雍乾年间是清代自然灾害频发的时期(60)清中前期,自然灾害发生的情况是“顺治年间年均受灾11.8次,康熙年间年均受灾8.8次,雍正年间年均受灾9.9次,乾隆年间年均受灾18.7次,嘉庆年间年均受灾18.7次”,特别是直隶、甘肃、江苏、安徽、山东等省区几乎年年有灾。参见:江太新《清代救灾与经济变化关系试探——以清代救灾为例》,《中国经济史研究》2008年第3期,第8-18页。,史志中有不少关于官府从四川调拨或采买粮食用于救灾的记载。为了筹备粮食,以应救灾之急,乾隆八年(1743)谕令:川省沿江各州县所贮米谷,“若遇邻省需粮接济,凡碾运各费,令该省交给委官赍带,赴川自行领运,应还粮价,亦令该省照数解川归款”(61)常明、杨方灿等纂修《四川通志》卷72《食货·仓储》,第2387页。;乾隆十八年(1753),“江南淮扬一带,被水成灾,赈恤需米”,“酌拨(川米)二三十万石”,“以资接济”(62)《清高宗实录》卷445,乾隆十八年八月壬寅,第792页。;乾隆二十三年(1758),山东遭遇水灾,乾隆帝谕令“借给川米”(63)《清高宗实录》卷572,乾隆二十三年十月丙辰,第264页。;乾隆二十四年(1759),甘肃兰州、平凉旱灾,清廷要求就近由陕粮运甘,同时令四川总督开泰将四川就近州县谷米运至略阳,交收分运,以便应急调拨(64)《清高宗实录》卷587,乾隆二十四年五月壬寅,第519页。。

二是平抑粮价。自康熙中后期以后,随着国内局势的稳定、人口的增长,国内不少省区粮食短缺,“米价腾贵”(65)《清圣祖实录》卷187,中华书局1985年影印版,康熙三十七年三月戊子,第996页。。乾隆年间,粮价上涨几乎遍存于各省,南方地区尤为突出。米价的上涨,必然影响民众的生活,尤其是每遇歉岁,若政府平粜不及时,或商贾囤积居奇,民众普遍缺粮,社会矛盾迭生。为此,一些缺粮省份动用官银入川买米,以平抑粮价。雍正四年(1726)七月,浙江巡抚李卫获准“动浙库公项银十万两,委员赴川采买米石,以备浙闽两省缓急”(66)常明、杨芳灿等纂修《四川通志》卷72《食货志·仓储》,第2387页。。这次购得川米10.5万石,每石平均价银九钱五分,比浙江米价便宜四五钱不等(67)王笛《跨出封闭的世界——长江上游区域社会研究(1644-1911)》,中华书局1993年版,第207页。。自此之后,湖广、云南等省大多仿效此法,相继派员赴川买米,由此引起四川官府“遏粜”与江、浙、鄂、滇等省官府反对四川“遏粜”的矛盾纠葛。后经清廷出面干预,一方面令赴川籴买谷米的各省,缩减在川购粮规模,最高限买2万石,其余部分可赴江西等省采买;另一方面令四川地方官府停止“遏粜”,解禁谷米输出,由此纷争始告一段落(68)牛贯杰《17-19世纪中国的市场与经济发展》,黄山书社2008年版,第119-121页。。

三是用于储备。按制,清代各州县均建有储备粮食的常平仓,以备平抑粮价和赈济灾荒之用。常平仓的储备粮,来源有官府采办、捐监、官民捐输和截存漕粮等途径,但其主要来源还是靠官府动用官银采买或调拨。如江、浙、闽、粤等缺粮大省,通常由政府出资到江西、湖广和四川等省买粮,以填补仓贮。史载,自雍正四年(1726)准许浙江用浙库公项银买川米填仓之后,凡遇省份缺粮补仓,大多效仿此法。乾隆九年(1744),两淮盐场米粮仓储备缺额30万石,从“四川贮备米石内,拨米四万石,运贮扬州盐义仓,以实仓储”,不足之数“仍准于四川拨运,使一时缓急有资”(69)《清高宗实录》卷218,乾隆九年六月壬子,第809页。。乾隆十六年(1751),从重庆府巴县常平仓内“支谷五千石拨运楚省,转补浙仓”(70)王尔鉴主持、张九镒纂修《巴县志》卷3《积贮·巴县常平仓》,乾隆二十六年(1761)刊本,四川大学图书馆藏,第33页。。

四是军粮储备。军粮筹办是雍乾时期官府粮食采购的又一重要事项。康熙末年的反击准噶尔侵藏,雍正初年的平定罗布藏丹津叛乱,“所有粮运事宜,均有办定章程”(71)《西藏研究》编辑部编《清代藏事辑要》卷4,西藏人民出版社1983年版,第258页。。这里所说的“章程”,即军用粮草主要从四川筹措(72)民国初年,吴光耀在其《西藏改流本末纪》中说,“康、雍、乾三朝西藏有事,皇子王公为大将军,西宁、川、滇三路进兵,督抚分驻打箭炉、察木多,躬督粮官购牛马碾运内地仓谷济大兵”。见:赵心愚、秦和平编《康区藏族社会珍稀资料辑要(上)》,四川出版集团巴蜀书社2006年版,第39页。。特别是乾隆五十三年(1788)至乾隆五十八年(1793)的两次反击廓尔喀(巴勒布)入侵,除部分军粮在卫藏就地采买外,其余部分例由“川省筹办”(73)《西藏研究》编辑部编《清代藏事辑要》卷4,第258页。。比如在第二次反击廓尔喀入侵时,除在西藏就地采买军粮外,署理川督孙士毅还在“成都、雅州、邛州等处拨碾米二万石,陆续运炉,预备运察木多,接济西藏兵食”(74)方略馆编《钦定廓尔喀纪略》,季垣垣点校,中国藏学出版社2006年版,第243页。。实际上,川粮供给军需,远不止用兵西藏。自乾隆十年(1745)以后,史志中不乏官府调拨或采买川米用作军粮的记载。如乾隆十年(1745),云南总督兼巡抚张允随动用地丁银派人赴川买米1万余石,以供昭通大关、鲁甸、永善和东川所属营讯官兵三年额粮(75)《清高宗实录》卷251,乾隆十年十月戊午,第239页。;乾隆二十三年(1758),清廷为向甘肃军营增兵1000人,传谕四川总督开泰购运口粮,“务足二万官兵一岁之用计”(76)《清高宗实录》卷565,乾隆二十年六月辛巳,第165页。;乾隆五十二年(1787),为解决平定台湾军务事,“着保宁再行采买米三十万石……一并委员运往闽省,以资接济”(77)《清高宗实录》卷1284,乾隆五十二年七月乙亥,第209页。等。由此可见,四川是清雍乾时期军粮采办的重要供应地。

另外,四川省内驻防军官兵的口粮,例由官府采买。自清朝入关之后,按“得一省必镇定一省”的原则,在全国建立起庞大的八旗和绿营兵镇守网。四川作为西南大省,战略地位重要,驻防任务重,驻军人数多,军粮消费数量大。乾隆帝曾说:“川省地方,原属边徼。而保宁、雅、龙、茂、达等府、州,并叙永、松潘、越西、雷波各厅、卫、所,又为川省之极边,积储尤为紧要……或因地处边远,不产米谷,恐外省商贾人等争先报捐,以致米价昂贵,有妨民食……令买本地之粮食,即充常平之仓储,价归于民,粮交于官,下无不足,上即有余,非贩运出境者可比”(78)《清高宗实录》卷120,乾隆五年闰六月己酉,第770-771页。。又乾隆十二年(1747),“(户部)议覆,四川副都统卓鼐奏称,成都驻防兵丁口粮,共需米二万八千六百余石……每年令成都、华阳二县,采买稻一万八千余石,存贮满城,于青黄不接之时,分给兵丁,在饷银内照原价扣还。但兵丁所领稻少,需用口粮甚多,一遇雨水,购买维艰。请将每年兵丁应领米折银内,扣除二万石米价,存贮藩库,于秋收后,分发附近成都各州县,买运满城,酌量支给兵丁”(79)《清高宗实录》卷297,乾隆十二年八月丁丑,第886页。。由是观之,官府同样需要通过市场以经济手段解决四川各地驻军口粮供给,特别是驻防八旗官兵的口粮供给、粮仓储备及其他消费开支。

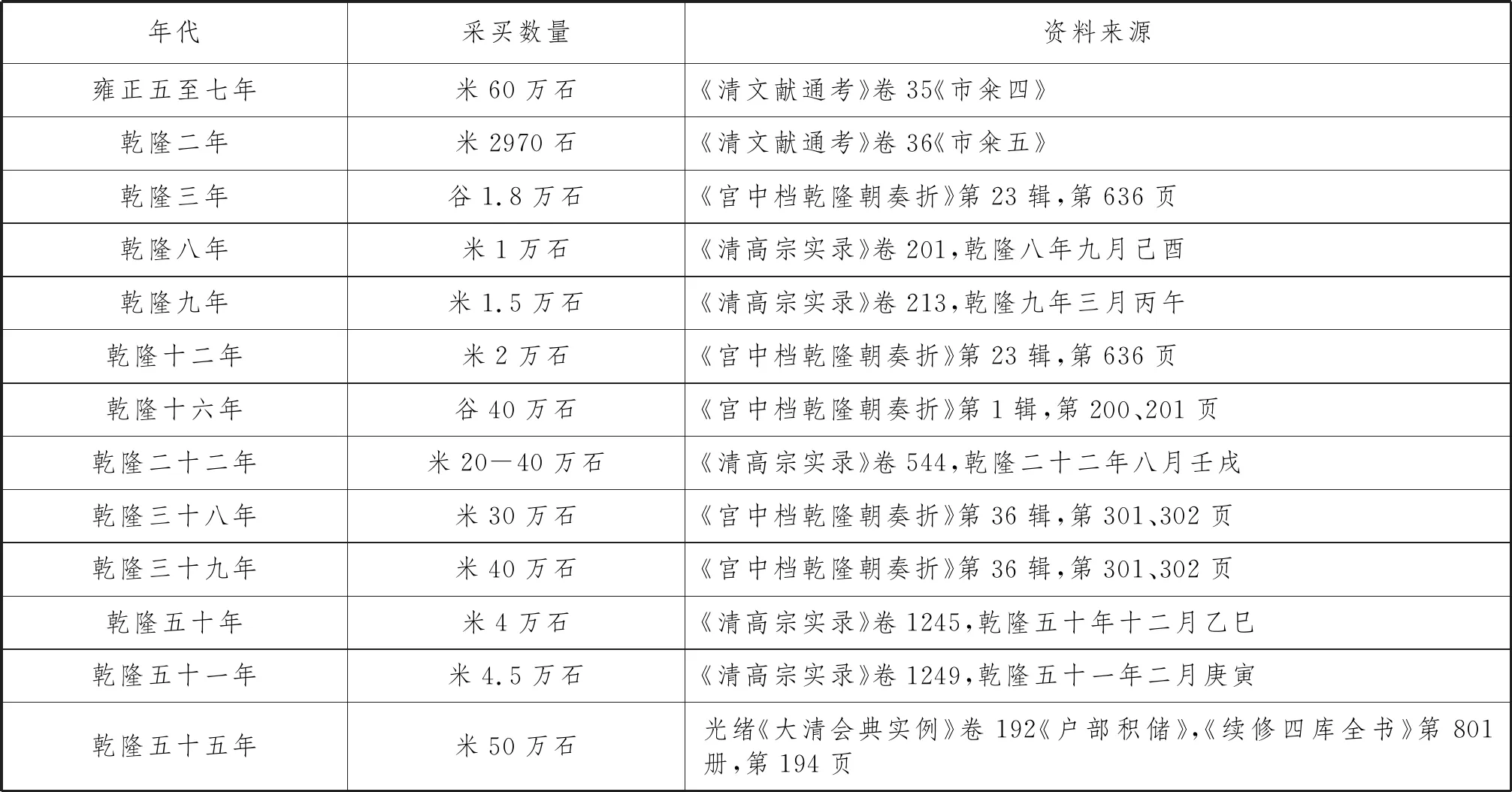

雍乾时期从四川调拨和采买的粮食数量具体有多少,限于史料记载阙如,难以详确。兹辑录有关记载列如表1,以观其概。从表1可见,自雍正五年(1727)以后,官府不断在四川采办粮食。其中,间隔时间较长的是乾隆二十二年(1757)至乾隆三十八年(1773)这16年间,官方组织川米外运的次数相对较少。何以如此,因川省“办理军需,购粮较多,督抚请暂停夔关出米,以供军储”(80)常明、杨芳灿等纂修《四川通志》卷72《食货志·仓储》,第2388页。。之后,川米外运一直不断。王笛据嘉庆《四川通志》统计,从雍正至嘉庆年间,有11次官运粮食出川的记载,数量达787万石(81)王笛《跨出封闭的世界——长江上游区域社会研究(1644-1911)》,第205页。。此外,王纲据嘉庆《四川通志》和《清实录》的记载,统计了从乾隆八年(1743)至乾隆六十年(1795)间调拨粮食数量的明确记载,计有20次,总量达320余万石(82)王纲《清代四川史》,第575-577页。。应该说,乾隆年间,清廷调拨川粮的实际数量要远远高于这一数字。

表1 雍乾时期官府在四川地区采办粮食情况举例

(二)民商贩运

雍乾时期,除官方组织四川粮食运销外,商民也广泛地参与粮食运销,并成为省内外粮食市场的主体运销力量。一般来说,在省内初级市场(粮食产地)的粮食交易,通常由农民与需求者之间直接进行,而在跨地区的长距离或高层次市场的交易中,民间小贩和商人的作用无可替代(83)高王凌《乾嘉时期四川的场市、市场网及其功能》,中国人民大学清史研究所编《清史研究集》第3辑,第83页。。特别是四川粮食商运出省这样的大宗买卖,更是非实力雄厚的商民莫属。每到秋收时节,各省商贩纷纷赴川买米,“常年动计数百万石”(84)《清高宗实录》卷1263,乾隆五十一年八月庚午,第1022页。。既有研究表明,雍乾时期,清朝对粮食贸易少有限制,“俾商贾踊跃从事,则米船多,价值自平,而民食有赖”(85)崐冈、李鸿章等修《大清会典事例》卷237《户部关税》,《续修四库全书》第801册,上海古籍出版社1995年版,第791页。。特别是每遇丰歉不齐之年,尤为重视发挥粮食自由买卖的作用,“各省年岁丰歉不齐,全赖商贩流通,有无贸迁,以资接济”(86)《清高宗实录》卷502,乾隆二十年十二月甲辰,第326页。。正是在这一思想指导下,清廷不仅要求民商严格遵守市场价格,即便是官方到川买粮,也“不必先行咨会,俟委员到日,一如市集交易,公平籴买”(87)《清高宗实录》卷323,乾隆十三年八月庚戌,第339页。。为了保证粮食商运出川,一方面,责令四川当局开放米禁,听商贾贩运。雍正十年(1732),江南沿海遭遇特大潮灾后,雍正帝谕令:“川省为产米之乡,历来听商贾贩运,从长江至楚,以济邻省之用……目今江浙有需米之州县,望济于楚省”,若不令川米赴楚,则湖北“何所资藉”,“着即传谕宪德,速弛米禁,勿蹈遏籴之戒”(88)《清世宗实录》卷127,雍正十一年正月丁亥,第662-663页。。同时,还责令四川督抚劝谕粮商,不准囤货居奇。乾隆五十年(1785)八月,乾隆帝谕令川督李世杰“明切晓谕,令川省民人”,当湖北等省商人赴川采买时,“毋得居奇遏籴”(89)《清高宗实录》卷1237,乾隆五十年八月戊戌,第635页。。另一方面,明令楚、赣等沿江地方督抚疏通粮食运销渠道,更不得随意阻拦或截留川粮贩运船只。雍正时,“严谕沿途文武官弁,遇有江楚商人至四川贩米,或四川商人往江楚卖米者,立即放行,不可阻遏”(90)台北故宫博物院编《宫中档雍正朝奏折》第3辑,第400页。。因“恐川船到楚,仅敷该省之用,不能分运,则江南粮价或至增长”,乾隆四十三年(1778)谕令湖广当局,“川省米船到楚,听其或在该省发卖,或运赴江南通行贩售,总听商便,勿稍抑遏”(91)常明、杨芳灿等纂修《四川通志》卷72《食货志·仓储》,第2388-2389页。;乾隆五十年(1785)又令,“遇有川省运往江南之米,不得中途拦截……听其运赴安徽、江苏出卖”(92)《清高宗实录》卷1237,乾隆五十年八月辛丑,第639页。。诸如此类措施的实施和禁令的发布,保证了四川粮食外销畅通,由此一度形成了川省粮食转口武汉而行销于长江流域诸省之繁荣局面。

至于雍乾时期历年商运出川粮食的具体数量有多少,虽无明确记载,但比官运数量大,是可以肯定的。为此,乾隆帝就说,“蜀中产米素多,常时商贩搬运外省”(93)《清高宗实录》卷938,乾隆三十八年秋七月丙寅,第649页。。

此外,雍乾时期,民间商贾还参与了官府的军粮、官粮等贩运活动。乾隆三十八年(1773),四川总督富勒浑奏请“川省所需军粮,除官为运送外,招集商人挽运。其脚价照金川成例,分别西、南两路,道路险易,食物贵贱,酌量增减。按里计算,每石自六七厘至一分五六厘及二分不等。其新增粮站,日进日远,请照美诺等处每石每站给脚价银五钱,商人得资挽运,自当按期无误”,户部议覆得旨“依议速行”(94)《清高宗实录》卷933,乾隆三十八年四月丁未,第554-555页。。

三 运销的运输方式

四川粮食运销主要有水运和陆运两种运输方式。理论上,水运和陆运在商品运销中同等重要,但是,粮食属于笨重品和易耗品,在远程运输中更适合集中装载,加之受制于当时“蜀道难,难于上青天”的陆路交通条件,致使陆路运粮成本远高于水路运输,水运船载比陆路车载、牲驮、人背的运能运量更大、更方便、更划算。所以,四川的粮食运销,主体有长江干流(通往长江中下游各省以及东南、北方地区)、嘉陵江与汉水(通往陕、甘等西北省份)、金沙江与赤水河(通往云、贵等西南省份)等水运干线和川藏陆路运输路线,形成了水运为主、陆运为辅、水陆联运及水陆运互补的粮食运销格局。

第一,长江干流粮食运销路线。长江水道是清前期国内粮食贸易中集散路线最长、运输量最大和运达地区最广的运粮通道,也是四川粮食外运的主要渠道,即所谓“外省贩运川省米粮,概由川江。经重夔一带,顺流而下。如由夔州一带买米,逆流而上,运至成都”(95)《清高宗实录》卷938,乾隆三十八年秋七月丙寅,第649页。。长江在四川境内长897公里,有可通航中小支流29条,横贯川南、川东,上接云南,下通湖北,右达贵州、湖南,左入陕西、甘肃(96)王笛《跨出封闭的世界——长江上游区域社会研究(1644-1911)》,第35页。。特别是,川楚“一水可通,商贩络绎”(97)《清高宗实录》卷916,乾隆三十七年九月庚子,第279页。。四川粮食经长江干流贩运至湖广后,一是继续沿江东下,经湖广运至皖、江、浙等长江中下游经济发达省份(98)台北故宫博物院编《宫中档雍正朝奏折》第3辑,第399页。,甚至转运贩往福建、台湾等东南沿海省份,即“川省续运之米……由川江顺流而下,亦由江浙海运抵闽可也”(99)《清高宗实录》卷1285,乾隆五十二年七月甲午,第235页。;二是北上,利用海路、京杭大运河、黄河淮河水系,“过淮渡黄,出入江南、山东、直隶各境”(100)《户部采买米石》,昆冈等修、刘启端等纂《大清会典事例》卷188,《续修四库全书》第801册,第133页。,或利用湖北至山东可通舟楫的水运便利,“将川省运楚米石,即由楚交山东……以资接济”(101)《清高宗实录》卷547,乾隆二十二年九月乙卯,第964页。,或将川粮运销京畿地区。

第二,金沙江与赤水河运道。金沙江起于今青海和四川两省交界处的青海省玉树州称多县歇武镇直门达村,流经川、藏、滇三省(区),其间有雅砻江等支流汇入,至四川省宜宾市翠屏区境内与岷江合流始名长江,全长约3400余公里。赤水河发源于云南省镇雄县,东流至川、滇、黔三省交界处的梯子岩后水量增大,经贵州毕节市、金沙县与四川省叙永县、古蔺县边界进入贵州仁怀市、习水县、赤水市,至四川合江县汇入长江,全长400多公里。金沙江、赤水河流域的川南地区,也是四川重要的粮食产区。川粮经由金沙江、赤水河,源源不断地运销云、贵两省(102)邓亦兵《清代前期内陆粮食运输量及变化趋势——关于清代粮食运输研究之二》,《中国经济史研究》1994年第3期,第81页。。为加强金沙江、赤水河的航运能力,乾隆五年(1740),云南总督庆复两次派人查勘和疏浚金沙江运道,并于“沿江险滩旱坝,酌设站船,接运川省米盐,以济匠食,兼于回空船内装载铜斤,按站递交”,俾收“水运节省之效”(103)《清高宗实录》卷132,乾隆五年十一月丙申,第918页。。之后,随着金沙江水运航道的疏浚通航,“川米流通”,“滇属东(川)、昭(通)二府,向来米价最贵之处,渐获平减”(104)《清高宗实录》卷311,乾隆十三年三月癸丑,第105页。。乾隆十年(1745),贵州总督张广泗奏请疏浚赤水河运道,解决贵州威宁、大定等府、州、县“崇山峻岭,不通舟楫”,“陆运为艰”的运输困境,以便“偶遇丰歉不齐,川米可以运济”(105)《清高宗实录》卷239,乾隆十年四月庚申,第73页。。

第三,嘉陵江与汉水运道。嘉陵江在四川境内由广元至重庆1006公里,是联结川、陕、甘等省的水运要道,这也是清代川粮运销西北的重要通道(106)邓亦兵《清代前期内陆粮食运输量及变化趋势——关于清代粮食运输研究之二》,《中国经济史研究》1994年第3期,第81页。。经由嘉陵江水系,舟楫下行可将沿江各地粮食运往重庆集散,上行可将四川粮食运往陕、甘即西北地区。汉水流经湖北、陕西两省,经由汉水运道,四川粮食也可运至陕西,但舟楫只能运粮至汉中略阳,自此之后需要陆运。乾隆二十四年(1759)谕令,“川省产米尚多,可以通融酌拨。其自川运至汉中略阳地方,皆由水运,自属径捷。自略阳起岸,即须陆运”(107)《清高宗实录》卷579,乾隆二十四年正月甲辰,第386页。。因此,略阳便成为四川粮食运销甘肃的中转站,“将川省附近各州县现在米谷,仍照前旨由水路拨运,至陕省之略阳交收。分运各属,以备储积”(108)《清高宗实录》卷587,乾隆二十四年五月壬寅,第519页。。

第四,川藏陆路运输线。清代,四川与西藏交通往来的线路有川藏北道(商道)和川藏南道(官道)两途。其中,川藏北道虽少高山峻岭,“平衍易行”,但沿途多系草地,居民稀少,甚至于“行数程而无人烟”,加上官府的邮传驿递系统不健全,商贾行旅须“自携帐篷,拥饮食各物”而行,因而交通较为冷落;川藏南道为其时内地与康、藏地区人员、物资交通往返的主要通道。自康熙四十一年(1702)以后,清廷多次整治川藏道驿站和粮台(109)1701年“西炉之役”后,蒙古和硕特部退回雅砻江西岸,康东打箭炉等地土司重新纳入清朝的直接统治之下。为加强对康区的控制和经略西藏,康熙四十一年(1702),清廷设打箭炉驿和塘汛,康熙五十八年(1719)设打箭炉粮台。自康熙年间在川藏道上设置汛塘与粮台之后,雍乾时期又新设五个粮台(理塘、巴塘、乍丫、昌都和西藏)和数十处汛塘,川藏道为之畅通。参见:邹立波《清代前期康区塘汛的设置及作用与影响》,《西藏研究》2009年第3期,第28-35页;赵心愚《清康熙雍正时期川藏道汛塘与粮台的设置及其特点》,《民族研究》2019年第2期,第116-124页。,驻藏官兵的粮饷从四川“源源买进,必不迟误军需”(110)《清圣祖实录》卷278,康熙五十七年三月丙寅,第725-726页。。从总体上看,雍乾时期经川藏陆路交通线输入藏区的粮食,主要是以官府调拨的方式,供给驻藏官员、军队及川藏路沿线邮传驿递系统军政人员的口粮,也有相当部分通过市场途径粜卖打箭炉、理塘、巴塘、乍丫、昌都等川藏路沿线城镇的商民食用或交易。如康区交通枢纽的打箭炉,“系通西藏要隘,往来蛮客赴炉贸易者,络绎不绝”(111)《奏陈川省地方应行事宜折》(雍正元年二月廿七),台北故宫博物院编《年羹尧奏折专辑》中册,台北故宫博物院1971年版,第1页。。另外,巴塘、里塘与云南省丽江府维西以及西藏各寨相通。这些地区的各族居民亦“常在四川巴、里二塘所辖之擦栋安、安天柱各寨,及西藏所属之擦瓦岗、左工(贡)、波乌〔罗〕、曲棕、工布、渣峪〔察隅〕、扎玉滚、南墩、汉人寺、江卡、扎呀、黄连山等处,或与藏来之番商,或与川属之夷客”贸易(112)台北故宫博物院编《宫中档乾隆朝奏折》第4辑,第820页。。

此外,岷江、沱江、涪江、渠江等河流,也是当时四川省内重要的粮食贩运水道。它们与上述水陆交通干线配合,“北接汉中,南通滇黔,东流水路下楚,西抵西藏松炉”(113)丁宝桢《四川盐法志》,《续修四库全书》第842册,上海古籍出版社1995年版,第522页。,共同构成雍乾时期四川粮食贩运的交通运输网络。

四 运销的市场层级结构

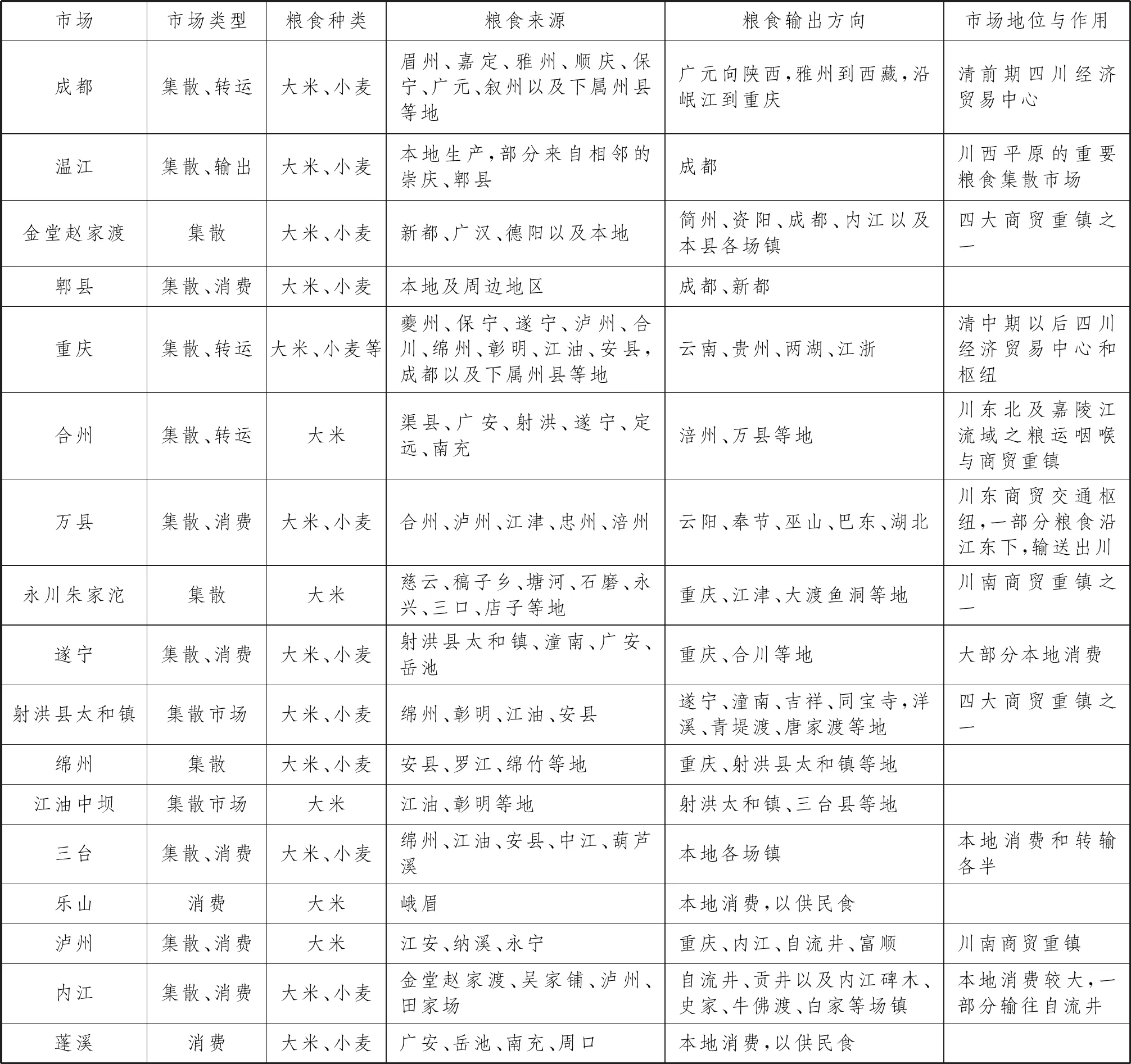

雍乾时期,随着常年少则数百万石、多则上千万石的商品粮食贩运出川,四川省内各地逐渐形成了产地(初级)市场、集散市场、转运(口岸)市场、消费市场等多层次、多功能且遍及全川之粮食运销市场体系。为直观展示雍乾时期四川粮食市场发育状况,兹根据王笛的研究列如表2。

表2 清前期四川各地粮市运销状况表(114)本表根据王笛《跨出封闭的世界——长江上游区域社会研究》一书第209-210页的内容制作而成。

从表2可知,雍乾时期四川粮食运销的市场层级结构如下。

第一,重庆和成都两大省内中心粮食集散市场的形成。重庆是长江上游中心城市和重要商贸口岸城市,同时也是四川最重要的粮食贸易中心和集散地。据乾隆《巴县志》记载,重庆地处“三江总汇”,历来“商贾辐辏”,雍乾时期,来自“吴、楚、闽、粤、滇、黔、秦、豫”等地的商客“舟集如蚁”,大量东运出川的粮食经过重庆中转,使重庆成为“换船总运之所”,“米客之汇于渝者,觅朋托友,自为籴粜,颇称便利”,“渝州每岁下楚米石数十万计”(115)张九镒撰《巴县志》卷2《坊厢》,第24页;卷3《盐法》,第48页;卷3《积贮·社仓》,第38页;卷3《课税》,第43页。。既有研究表明,当时每年经由重庆出川的粮食有100万石之多,这些粮食或从川西平原通过岷江由宜宾进入长江运达,或从川东北产粮区顺嘉陵江、涪江、渠江而来,在此装船出峡,呈现出“千帆蚁聚,百货云屯”的繁盛局面。成都是清代四川乃至西南地区的政治经济文化中心城市,成都市区有商业街道数十条,城市周边有场镇数十个。另外,成都平原河网密布,沟渠纵横,依靠舟楫水运的交通运输优势,成都成为川西地区的粮食集散中心。据载,“附近内外两江舟楫可通之处,军民日食亦往往仰藉成都,而外省商贩又在各处市场顺流搬运,每岁不下百十万石”(116)台北故宫博物院编《宫中档雍正朝奏折》第18辑,台北故宫博物院1979年版,第417页。。陆路运输方面,以官府的官道及邮传驿递系统为基干,形成了以成都为中心,连接川东、川南、川北以及陕、甘、云、贵、湘、鄂、藏、青等省的道路交通和商业贸易网络。即:以成都为中心,东路经简州、资州、内江而达重庆,西南路经雅安、打箭炉而至康、藏,北路经德阳、绵州、广元入陕西并可继续北上,“经山西到达直隶”(117)台北故宫博物院编《宫中档乾隆朝奏折》第8辑,台北故宫博物院1982年版,第295页。,中路经南充、大竹、达州、万县到川东北,由此形成以重庆和成都为中心,覆盖四川内地大部分境域的粮食流通运销网络。

第二,省内州县区域粮食市场的兴盛和粮食专业特色集散市场“米口”的形成。雍乾时期,四川粮食丰收并有大量剩余,不少产粮州县除满足当地民众的基本口粮外,皆有剩余粮食作为商品粮而提供外运。有关事实,史志记载尤多。如温江县常年运销成都之米,“岁值六七十万金”(118)《光绪温江县乡土志》卷12《商务》,四川地方志编撰委员会编《四川历代地方志集成》第4辑第15册,国家图书馆出版社2015年版,第434页。;新都县每年所产之米,运销成都15万石,运销重庆及蔗糖产区简州、资州等地7万石(119)《新都县乡土志·商务》,国家图书馆地方志和家谱文献中心编《乡土志抄稿本选编》(10),线装书局2002年版,第537页。;德阳县年产稻谷35万石,大多运销省内各州县(120)《德阳县乡土志·商务》,国家图书馆地方志和家谱文献中心编《乡土志抄稿本选编》(11),线装书局2002年版,第302页。;广安县所产谷米,“贩输出境,几遍巴蜀”(121)周克堃等纂《宣统广安州新志》卷13《食货志四》,《中国地方志集成·四川府县志辑》第58辑,巴蜀书社1992年版,第702页。。有学者估计,雍乾时期,四川有约60-90亿市斤即4000-6000余万石的余粮需要通过水陆路运销省内外市场(122)谢放《清前期四川粮食产量及外运量的估计问题》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》1999年第6期,第87页。。清代府、州、县治所在地,既是一级地方行政中心,又是规模大小不等的场镇,这些场镇即为市井,“市井者,场镇也,利之所在,人必趋之,聚民间日用之需,入市交易,谓之赶场”(123)朱言诗等纂修《光绪梁山县志》卷3《建置志·场镇》,《中国地方志集成·四川府县志辑》第54辑,巴蜀书社1992年版,第82页。。因而,雍乾时期,四川的一些州县治所在地大多成为区域性粮食消费市场和集散市场。

粮食属于笨重且价值较低的商品,其运销大多采取集中装载,尽量利用舟船水运以降低运输成本。正因如此,四川的一些地处交通要道的城镇和水陆路交汇处的渡口,粮商云集,既能接受四方粮,又能很快抛销出去,年集散量少则百万石,多的可达千万石,逐渐成为远近闻名的粮食集散市场,即“聚米之场”。如成都附近金堂县沱江流域的赵家渡,就是川西平原重要的粮食集散专业市镇,其所聚集的粮食主要来自附近的新都、广汉、德阳及本县。赵家渡这样的粮食集散市镇,它们所聚集的粮食中的大部分,又由水陆路运转口运销至成都、简州、资阳、内江等地,再“由小江水次运至重、泸二处交兑”(124)台北故宫博物院编《宫中档乾隆朝奏折》第5辑,台北故宫博物院1982年版,第741页。,从而在这些地区之水陆路交汇处形成众多“米口”。雍乾时期,四川境内的渡口,除合州、内江、泸州、乐山等沿江中等城镇外,岷江、嘉陵江、长江、涪江、渠江等江河沿岸的大小渡口,也多为粮食转运的集散市场“米口”。其中,岷江上游18处渡口,有11处为“米口”(125)张九镒撰《巴县志》卷2《津渡》,第40-43页。。由于四川谷米外销之大宗乃江、浙等长江中下游各省区,致使长江干支流的渡口多成为米口,这在重庆境内体现得尤为明显。如江北厅寸滩,“置有义渡场,通两路口等处,米口”(126)福珠朗阿修,宋煊、黄云衢纂《道光江北厅志》卷2《舆地·津渡》,《中国地方志集成·四川府县志辑》第5辑,巴蜀书社1992年版,第472页。。又如嘉陵江沿岸炭坝渡等16处渡口,有9处为“米口”;长江沿岸的溉兰溪等9处渡口,全为“米口”(127)张九镒撰《巴县志》卷2《津渡》,第43页。。

综上可见,清雍乾时期,随着粮食运销的发展,在乡村基层场市发展的坚实基础上,四川逐渐形成了以重庆、成都两个中心城市领头,以州县区域粮食集散市场和被称为“米口”的粮食集散专业场镇为骨干的多层级、多功能并覆盖全川的粮食运销市场体系。凡能通舟的大小河流,都有粮船往来;缺少水运的广大地区,则用车载、马驮、人背、肩扛。频繁的粮食运销活动,形成了大大小小的不同层级的粮食市场,对满足城乡的基本生活与经济投入需求,对不同地区调剂余缺以及救灾赈济等方面,都有着举足轻重的作用。

五 结语

粮食是人们的基本生活必需品,也是一种具有重要战略价值的交易物资,粮食生产及其商品化的程度亦是衡量某一时期社会经济发展状态和商品经济发展水平的重要尺度。通过对雍乾时期四川粮食运销的区域、形式、运输方式和市场层级结构等问题的讨论,可以发现,这一时期,四川粮食的生产不仅本省供应充足,而且有大量剩余,或供政府调拨和采买,或供商民贩卖。概言之,清代四川粮食运销,初兴于康熙末年,鼎盛于雍乾时期。这一事实证明,清初以来,朝廷在四川颁布和实施了一系列“安民”、“裕民”、“便民”的政策和措施(128)陈世松、贾大泉主编,吴康零分卷主编《四川通史:卷六 清》,四川人民出版社2010年版,第12-16页。,激发了官员招民垦殖和从外省移民入川的热情,快速填补了人口空缺,缺失的劳动力得到补充,土地资源得到充分利用,农业生产得到迅速恢复和发展。雍乾时期,四川粮食的丰产和大量外运,既是四川作为农业生产大省和粮食输出大省的重要标志,也是四川粮食商品化程度显著提高的重要表征。

同时,也需看到,雍乾时期四川粮食运销之兴盛,是建立在本省粮食供应有余、外部又有市场需求这样的条件之上的。当时四川人地关系较为宽松,人均耕地比较富裕(129)清前中期,四川的人均耕地一直高于全国人均耕地数,以乾隆三十一年为例,四川人均耕地面积为15.55亩,分别是湖北的2.3倍、浙江的5.5倍、江苏的5.6倍、福建的9倍。参见:梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》,《梁方仲文集》,中华书局2008年版,第548、549页。和产粮丰饶,而外省甚至包括湖北在内的长江中下游地区都需要四川的粮食接济,两者结合,既满足了缺粮省份的需求,又促进了四川粮食生产及其商品化的发展。但嘉道以后,四川人口无节制地增长,导致土地资源日渐紧缺,人地矛盾日益尖锐(130)到嘉庆时,四川人口和耕地成正比递增的趋势被逆转,人均耕地优势被过快的人口增长打破,人均耕地仅有2.17亩,首次低于全国人均耕地数的2.19亩。参见:梁方仲《中国历代户口、田地、田赋统计》,《梁方仲文集》,第554页。,四川开始由余粮省渐变为缺粮省,粮食外销逐渐减少,几至断绝。随着粮食商品化前提的渐渐消失,四川粮食商品化与市场化水平渐呈降低的态势。四川粮食商品化发展的这种局限性颇令人深思,其所蕴含之历史经验和教训或可引为鉴戒。