国外女性教育研究:回顾与启示

2023-02-19刘梦阳

刘梦阳 石 彤

女性教育问题受到众多关注,这不仅源于女性教育的发展关乎女性的利益和性别平等重要议题,还源于女性教育变迁对女性自身、配偶、家庭,甚至对整个社会都产生了重要影响。20世纪中后期以来,国外女性教育研究围绕着“教育性别鸿沟的反转”这一重要变迁及其带来的重大影响展开。本文对女性教育研究领域的高被引文献进行总体文献分析,发现国外女性教育研究的发展可以归纳为以下两条路径:第一条路径是研究视野从发达国家女性教育扩展到发展中国家女性教育,第二条路径是从关注女性教育本身扩展为关注女性教育变迁对社会其他领域产生的影响,国外女性教育研究在近几十年内不断扩展和深化。[1][2][3]依照这两条发展路径,从教育性别鸿沟的反转、高等教育的学科性别隔离、女性高等教育领域的交叉性困境、女性教育提升对婚姻家庭的影响四个方面进行综述,并探讨国外女性教育研究的趋势与这些研究对我国相关领域研究的启示。

一、数据来源与文献总体情况

本文以Web of Science 网站社会科学引文索引(Social Science Citation Index,SSCI)引文数据库为基础,以“女性教育”(female education 或women education)为关键词进行检索,并按照引用率从高到低排序,且排除医学、女性健康教育、生命教育、亲职教育等非学历教育方面的研究,选取引用率排名前200 名的文献,利用CiteSpace(可视化文献分析软件)进行总体分析。文献时间跨度为1973年到2021年,女性教育研究学科领域涉及社会学、人口学和教育学等多个学科领域。

(一)研究者与研究机构分析

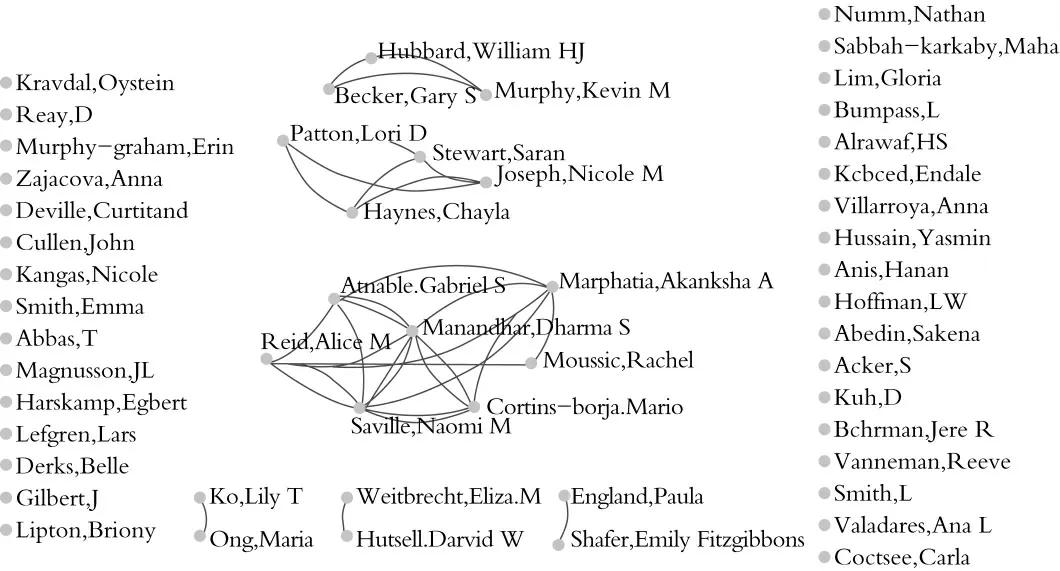

根据文献作者统计结果(见图1),国外女性教育研究领域中有15 位研究者有两篇论文进入前200 高被引文献,其中格雷厄姆(Graham)、克拉夫达尔(Kravdal)等学者是独立研究者。值得注意的是女性教育研究领域存在三个研究者网络:其一,以贝克(Becker)为中心的三位学者组成的是合作研究团体;其二,以海恩斯(Haynes)为中心的合作研究团体;其三,以玛菲莎(Marphatia)为中心的合作研究团体。

图1 女性教育研究高被引论文研究者分布

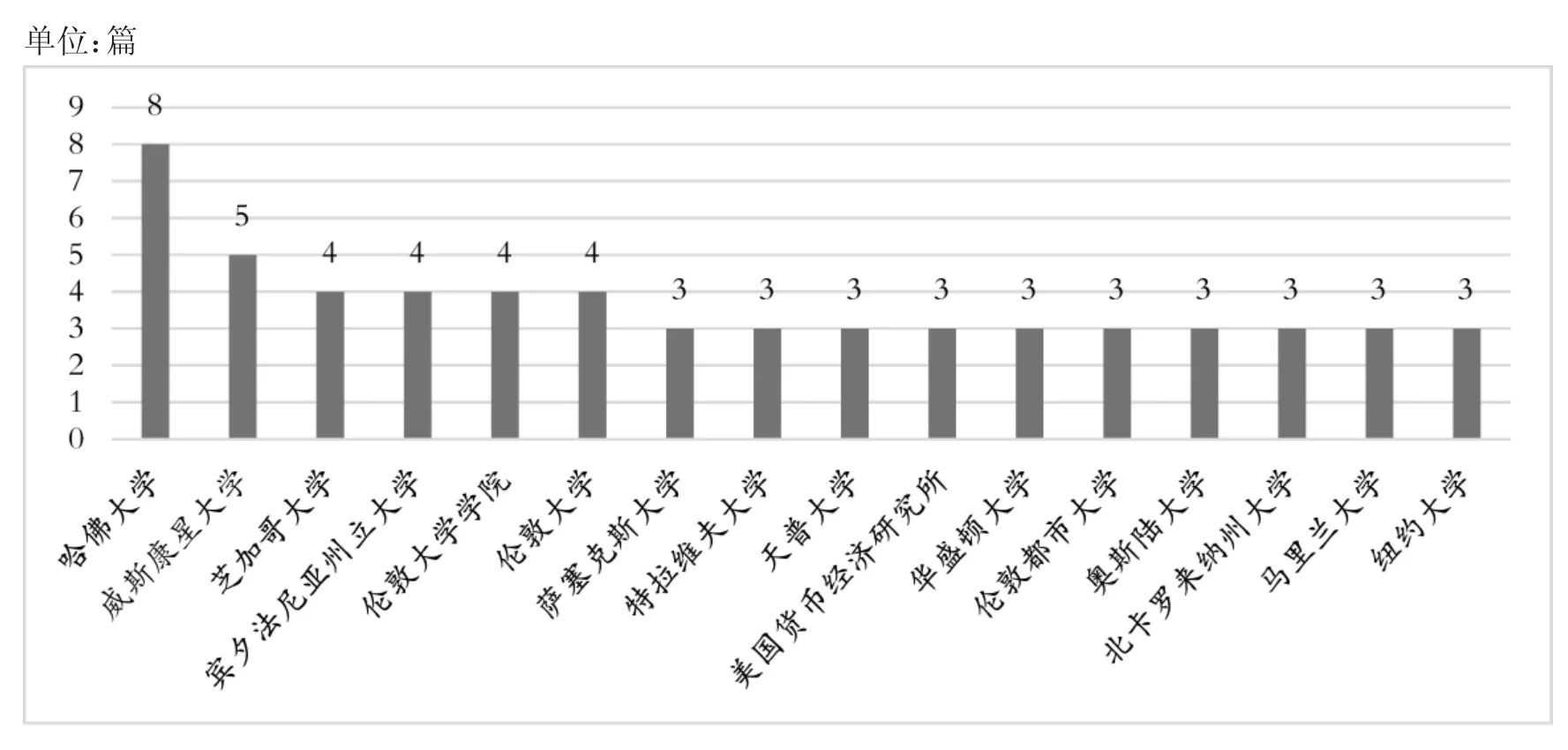

根据高被引文献的研究高校与机构分布(见图2),可以看出哈佛大学和威斯康星大学是女性教育研究重镇,在前200 高被引文献中,有8 篇文献来自哈佛大学,5 篇文献来自威斯康星大学。女性教育研究机构集中于美国、英国,此外北欧国家的女性教育研究也较多。值得关注的是,以色列的特拉维夫大学也榜上有名,说明具有传统信仰的国家的女性教育也受到学界关注。

图2 女性教育研究高被引论文研究机构分布

(二)研究主题分析

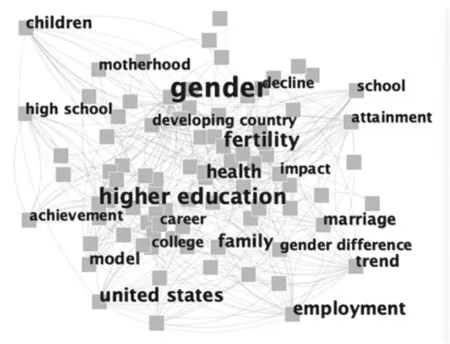

根据关键词分布图(见图3),可以发现女性教育研究中最高频的词是性别 (gender)、高等教育(higher education)和生育(fertility)。根据高频关键词初步将该领域的研究总结为两条发展路径:其一,研究视野从发达国家女性教育扩展到发展中国家女性教育;其二,从关注女性教育本身扩展为关注女性教育变迁对社会其他领域产生的影响。

图3 女性教育研究高被引论文关键词分布

综合研究者、研究机构和主题词的情况,尤其是高频关键词的初步分类,可以发现女性教育研究主要集中于以下方面:第一,高等教育性别差异,包括发展趋势、学位获得等;第二,发展中国家女性教育研究;第三,女性教育的影响,包括对健康、生育、婚姻、母职、就业事业等的影响。

下文筛选出40 篇文献,对以上三个方面的研究进行更加详细的回顾和分析。

二、国外女性教育研究回顾

(一)教育性别鸿沟反转:女性教育变迁的相关研究

传统社会中男性教育优于女性,然而20世纪中后期欧美发达国家女性教育迅速提升甚至逐渐超越了男性,这一转折被称为“女性的崛起”(Rise of Women)或“新女性优势教育鸿沟”(‘New’ Female-Favorable Gaps),或“教育性别鸿沟的反转”(Reverse of Gender Gap in Education,REG)。[4]很多学者关注到此现象,并运用本国的长期数据证实了这一反转过程。

格雷厄姆(Graham)的研究考察了美国19世纪中叶到20世纪中叶女性教育的变迁。1837年之前女性不被允许进入高等教育院校学习,但由于一战期间男性生源匮乏,为女性进入高等教育打开了机会之窗。1870年女性进入高等教育的比例仅占20%,到了1919年至1920年期间女性高等教育入学率达到47%,与女性在总人口中的占比持平。[5]布克曼(Buchmann)等学者进一步研究20世纪后几十年美国女性高等教育的变迁,发现女性教育追赶上并超过了男性[6],1992年大学入学比例女性占53.1%[2]。欧洲女性教育变迁略晚于美国,1985年大多数欧洲国家的女性高等教育入学性别比超过了50%,除瑞士之外所有欧洲国家都呈现出女性在高等教育中占优势的现象。[6]

除欧美发达国家之外,其他国家女性教育也呈现上升的态势,但并未实现教育性别鸿沟的反转。一项跨国研究发现非洲的女性高等教育比例最低,拉丁美洲女性教育呈快速发展态势,亚洲国家和中东国家女性教育略逊于拉丁美洲国家。[7]从以上研究结果可以看出,全球女性教育尤其是女性高等教育都在进步和发展过程中,欧美发达国家已经实现教育性别鸿沟的反转,发展中国家的教育性别鸿沟正在逐渐缩小。

但也有学者指出对女性教育优势不能过于乐观,在某些方面女性虽获得了平等的教育,但在另一些方面仍然落后于男性,比如女性高等教育的毕业率提升速度落后于入学率,20世纪40年代至70年代,女性大学毕业率仍低于男性,直到1982年女性的大学学位获得率才与男性相当,到2005年女性获得学士学位的比例才达到58%。[2]因此,学者们进一步研究了性别教育鸿沟反转下仍然存续的教育性别不平等问题,下文将综述女性教育领域关于学科性别隔离和种族与性别的叠加不平等的研究。

(二)话语建构与解构:高等教育的学科性别隔离相关研究

虽然女性教育在发达国家和发展中国家均取得了较大进步,但是教育性别不平等仍然没有完全消除,其中最受到学者们关注的是高等教育的学科性别隔离问题。高等教育学科的性别隔离问题往往与性别话语视角相联系,以建构与解构STEM①STEM 是科学(science)、工程(engineering)、科技(technology)和数学(mathematics)学科的缩写。学科中的性别话语为研究焦点。

女性在理工科高等教育的弱势地位受到较多关注。女性在STEM 学科中占比较小、低代表性(under-representation of women in STEM) 和话语权较弱是长期且广泛存在的,同学科的性别定型(sex typing)在世界各地都有迹可循。早期的研究指出,20世纪60年代美国女性的学科领域被限制在很窄的范围内,集中在教育、英语、艺术、护理、历史和家庭理财六个领域。[2]将时间拓展至1965—1990年,高等教育依然存在专业的性别隔离现象,无论经济发达国家还是发展中国家,女性更多毕业于教育、艺术、人类学和社会科学、法律专业,男性则毕业于自然科学、数学和工程学专业。[8]苏格兰的一项研究认为女性在科学、工科和技术学科中缺乏代表性,并且面临着许多专业障碍,如承受着作为少数群体的压力和孤立感、缺少资金支持合作、竞争激烈、缺乏获得咨询和建议的途径、担心事业与家庭的冲突等,建议采取措施鼓励女性投身理工科中来改变学科性别隔离的状况。[9]

一些研究不仅仅考察高等教育录取的学科性别隔离,而是将高等教育视为一个完整的过程,从高等教育的录取、过程和出口三个阶段进行更加全面的考察。有学者从英国A-Level②A Level(全称General Certificate of Education Advanced Level),属于英国全民课程体系,是英国普通中等教育证书考试高级水平课程,也是英国学生的大学入学考试课程。科目包括英语语言与文学、法语、数学、生物、物理、化学、历史、地理、心理学、经济学、艺术、信息技术和现代外语,16 岁以上学生需选择三门学科学习并参加资格考试。考试、录取、就业方向三个维度考察女性在STEM 学科领域的状况。首先,在A-Level 考试中选择物理学科的男性比例下降,但女性保持平稳;选择化学和生物科目的男性与女性的差距逐渐缩小。从成绩表现来看,20世纪90年代中叶以来,男女在物理、化学和生物领域的差距逐渐缩小,达到几乎相同。也就是说,英国在进入高等教育途径方面,不存在性别障碍,鼓励女性进入科学领域学习的政策是行之有效的。其次,从高等教育专业录取角度看,性别刻板印象依然存在,生物、医药科学领域女性比例有所提升,但是在工科、物理领域依然很低。最后,在高等教育就业方面,在本专业领域就业和深造的男女没有明显差异,但科学专业的女毕业生就业低于男毕业生。总之,基于数据发现,在多项政策的促进下STEM 性别模式有一定改善,但在物理和工程学科领域和就业阶段依旧存续。[10]以色列的一项研究发现女性在高中时的上课模式对高等教育的性别隔离具有显著影响。高中时期女生选择数学相关的课程较少,但在申请大学时,女性比男性更加需要通过高中的数学成绩证明自己的能力,才能被“男性气质”的学科录取。[11]由于STEM 学科的学习和科研往往是研究团队的模式,学业过程中的不平等问题越来越受到关注。例如,有学者指出研究生教育中女性承受着更大的阻碍,以科学作为专业的女性经历了自我选择和机构选择两个环节,面临研究机构和社会背景双重障碍,因此在科学领域寻求性别平等,不仅仅要关注该领域女性的数量,还应关注在研究机会和科研产出方面的性别平等。[12]女性在工科专业的话语背景中处于劣势,女性并没有真正融入工科社区,她们常常作为助手角色,缺乏专业归属感和认同感。[13]通过以上研究发现,实施鼓励女性投身STEM 学科的政策对提升该学科领域女性学生的数量有积极影响,但此类政策还无法解决教育过程和教育结果方面的性别不平等问题。

针对学习科研过程中的性别隔离问题,学者们引入了性别话语分析,认为女性和科学并不互斥,而是话语建构出来的,教育应该解构这种对立。[14]一项研究关注IT 专业和计算机专业教育中的性别平等问题,发现前人关于高等教育学科性别隔离问题是建构性的,提出一些补偿性的政策虽然为女性提供了进入该专业领域的路径,但它更加固化IT 是男性行业的性别刻板印象和话语。该研究通过实证研究佐证这一观点:IT 和计算机专业的女性分数及通过率并不低于男性,但是她们对自己的能力和专业技术水平的信心劣于男性。因此教育需要建立起女性的学术信心,并且解构性别隔离话语。[15]

综上,在高等教育领域存在性别隔离问题,首先是学者们关注STEM 学科性别比例问题,进而发现在学习科研过程中和就业方面的不平等问题,并建议解构女性与科学的对立和刻板印象话语。

(三)交叉性:不同种族/地区的女性高等教育研究

随着欧美国家女性教育问题的研究日趋丰富,发展中国家女性教育和不同种族的女性教育问题也受到越来越多的关注。在高等教育学科性别隔离研究的基础上,有学者提出应关注性别与其他社会因素结合,在女性教育领域形成的交叉性影响,即在STEM 学科教育中受到的双重歧视的问题。其中,女性主义理论中交叉性的不平等(intersectionality)是一种解释此现象的重要理论视角。[16]

有研究关注黑人女性的教育问题,指出作为“隐藏人物”,她们受困于性别和种族交叉影响下的双重困境,更应该被社会和研究者看见。研究应关注其自我认同、STEM 专业兴趣、对学业的信心和坚持、能力和贡献、社交和社会支持等方面。[17]226-254类似的,有研究发现STEM 主流领域被男性占据,黑人女性有过被孤立、被轻微冒犯的经历。她们的应对方式是通过创建安全空间(counterspace)来形成安全港,运用同辈关系、导师关系、STEM 的分论坛、学生社团等途径进行互助。[18]也有学者呼吁实施针对有色人种女性的公平的STEM 学科政策。[19]与以往研究不同的是,默顿(Morton)等学者认为黑人女性身份在STEM 学科中也是一种保护性的、积极的赋权的认知,加以利用则有利于黑人女性完成学业、取得进步。[20]

除种族因素之外,一些发展中国家的性别传统观念给女性接受高等教育带来的困境也可以视为交叉性的障碍。如一项研究回顾了阿塞拜疆女性教育发展的三个阶段,指出传统观念认为女性应在家依赖于父亲或丈夫;二战后,为女性带来了参加高等教育的机会;到20世纪中叶,女性虽拥有平等的参加高等教育的机会,但是并未改变刻板印象。研究认为发展中国家女性高等教育面临比发达国家更大的困境,不仅由于社会经济原因,还源于对女性教育和专业潜力的低估,源于社会对女性根深蒂固的刻板印象,歧视话语降低了女性在高等教育方面的自尊和自信心。[21]一项针对澳大利亚的克伦难民的研究发现,女性难民面临着语言和沟通问题,性别、文化和社会政策对其接受教育具有三重交叉影响。[22]

综上,学者们不仅关注到了发达国家女性教育问题,还将视野逐步扩展到发展中国家和有色人种女性教育问题,但与欧美发达国家女性教育研究比较,这方面研究仍然不足。

(四)女性教育对婚姻家庭的影响

女性教育变迁对婚姻家庭的影响也是众多学者关注的焦点,此方面的研究集中于探讨女性教育的变迁对生育的影响、对配偶选择的影响和对婚姻稳定性的影响几个方面。

1.女性教育对生育行为的影响

女性教育的提升,尤其女性参加高等教育比例的提升对生育的影响,是受到颇多关注的研究内容。总的来看,呈现出女性高学历—低生育现象,即女性的教育程度与生育孩子数量呈负相关。[23]学者们后续的研究对二者的关系进行了更加详尽的分析,发现女性教育提升与生育率之间的关系在不同学科背景、不同生育阶段、不同历史时期、不同国家之间表现为相异的作用机制。

首先,不同学科背景的女性教育提升对其生育的影响存在差异。一项对瑞典1955—1959年间出生的女性的研究发现,教育程度的提升不是影响女性生育行为的唯一因素,学科差异影响女性就业状态,就业状态进一步影响生育选择。健康、护理、教育学科毕业的女性一般从事专业对口的工作,并就职于公共部门,则无子女现象(childless)很少出现;在食品生产、文书工作、秘书、酒店和餐厅服务工作等女性比例较高的私营领域,女性的生育行为则视工作灵活性和工作条件而定;而人类学、社会科学专业的女性从事对口专业的工作较少,工作种类较多,这部分群体存在较高比例的无子女现象;法律、管理等专业性较强的学科无子女现象较高; 科技、工程等学科的女性无子女的比例却很低。可见,女性教育与少子化关系十分复杂,与女性的学科类型、就业环境等因素密切相关。[24]

其次,学者们关注到女性教育提升推迟了一胎生育时间,但对二胎三胎生育具有促进作用。一项早期的研究关注了女性教育与生育时间、后续生产间隔、家庭规模三者之间的关系,发现女性教育的提升会延迟其母职的实现,但对后续生育二胎、三胎的间隔和子女数量无直接影响,仅通过一胎生育时间这一中介变量发挥间接影响。[25]克拉夫达尔(Kravdal)与兰弗斯(Rindfuss)的研究聚焦挪威女性教育对二胎和三胎生育的影响,指出在控制了一胎生育时间后,学历的提升对生育二胎三胎有促进作用。[26]并且女性教育对二胎三胎生育意愿的正向影响不仅限于发达国家,发展中国家的研究也发现类似趋势。[27]针对这一关系的影响机制的解释是,高学历女性的收入较高,有较好的经济基础和稳定的婚姻关系,从而促进二胎三胎生育。

再次,不同历史时期女性教育提升与生育的负向关系也会发生变化甚至逆转。女性教育程度与生育的关系处于不断的变动中。运用全球多国家数据的研究发现,在大多数国家,女性教育提升降低生育率,但伴随着社会进步,发达国家和地区的女性教育提升则有助于生育率的反弹。[28]一项研究以挪威1940—1964年期间出生的人群为调查对象,显示教育程度较高的女性比学历低的女性孩子数量少,并且较晚生育;但是这种负向关系在年轻群体中却逐渐减弱,这归功于日益完善的儿童照顾政策和理念。[29]另一项代表性研究则显示美国女性教育提升没有带来少子化社会,反而出现“生育复兴”现象,对此变化的解释是19世纪到20世纪初期,美国家庭注重子女养育的质量,限制家庭规模,为子女上学投资,因此呈少子化趋势。20世纪中叶开始,女性教育发展迅速,开始超过男性,但这一代经历更好教育的女性的生育数量不降反增,其原因是二战和大萧条之后美国社会经济发展迅速,男主外女主内模式盛行,女性更多地承担家庭角色且政府鼓励生育,因而生育二胎的稳定的增长趋势抵消了女性因教育提升而不生育或延迟生育的数量,整体呈现“生育复兴”。[4]可见女性教育的提升并不必然导致社会整体生育率下降,还与宏观社会因素紧密相关。

最后,发展中国家女性教育与生育行为的关系与发达国家不同,较符合二者的负向关系。比如一项孟加拉国的研究显示,传统上女性结婚和生育受到父母和公婆的影响非常大,女性的教育程度越高,其女儿的结婚和生育时间越推后;同样的,婆婆的教育程度越高,其儿媳的第一胎生育时间越晚,即农村地区女性接受教育对其下一代女性结婚和生育时间有显著影响。[30]

综上,从以往研究成果来看,一般情况下教育与生育行为呈负相关关系,但二者的关系处于变化中,受到社会历史变迁、国家发展程度和女性所学学科和工作性质的影响,并且女性教育的提升使得女性推迟一胎生育时间,但对其二胎三胎生育具有积极影响。

2.对婚姻匹配模式的影响

关于女性教育对婚姻匹配模式的影响的研究,达成较一致共识的是女性教育程度高于男性教育程度的婚配模式越来越普遍,但这一现象是否意味着教育程度高的女性在婚配中占据优势是有争议的。

一些学者发现近些年“学历下嫁式婚姻模式”越来越常见,即学历较高的女性与学历较低的男性组成家庭[31],女强男弱型婚姻关系的接受程度提高[7]。有研究通过行动者模拟方法(Agent-Based Modeling,ABM) 模拟了1992—2012年欧洲十几个国家的婚姻市场,论证学历下嫁婚姻是由教育性别鸿沟的逆转引起的。[32]

但有学者认为这种婚姻匹配模式并不意味着女性在婚姻中的劣势地位已经扭转,对此问题的讨论主要有以下三种观点。第一种观点指出即使没有伴侣选择偏好,仅仅由于人口结构的变迁,学历下嫁模式婚姻依然会产生。[33]第二种观点指出女性教育的提升只是通往更优质伴侣的资格卡,男性依然处于优势地位。有研究认为女性提高教育程度的动力是在婚姻市场中能够选择更好的配偶,如泰勒(Taylor)和格伦(Glenn)的研究发现,在婚姻市场上外貌不再是唯一因素,教育程度高的女性更具吸引力。[34]类似的,有研究分析了19世纪教育在女性择偶方面的作用,指出白人女性为找到一个好丈夫而提升自己的受教育水平,而黑人女性则为提高政治经济社会地位而提升教育程度。[35]第三种观点认为学历较高的女性选择收入高于自己但学历低于自己的男性结婚,是为了避免婚姻中双方地位的逆转,从而实现性别体现 (Doing Gender)。戈尔丁(Goldin)等学者的研究结果与此一致,即高学历夫妻的收入差距呈扩大趋势,而低学历夫妻的收入差距呈缩小趋势。[36]

可见,女性教育的提升导致了学历下嫁模式的增长,但学者们认为这一变化仍然没有扭转女性在婚姻中的劣势。

3.女性教育对婚姻稳定性的影响

女性教育的提升是婚姻的稳定剂,女性教育程度越高,离婚的可能性越小,这一判断得到了大多数研究的支持。虽然早期的研究提出了女性高等教育威胁婚姻稳定性的现象,如一项1970年的数据显示,美国接受5年及以上教育时间的女性的离婚率高于4年教育时间的女性[1],但是后期的研究推翻了此结论。一项研究关注美国1975—1994年间结婚的女性,发现完成4年高等教育的女性,比起高中学历、高中以下学历的女性的离婚率有所下降。[37]欧洲的研究也发现女性学历较高的家庭的离婚率并不比女性教育程度低的家庭离婚率高,美国如此,欧洲也出现同样趋势。[38]

针对此现象,以往研究给出了多种可能解释。秘鲁一项研究关注女性教育与亲密关系暴力(Intimate Partner Violence ,IPV)之间的关系,研究结果显示女性教育年限的增加能够降低心理、身体和性暴力等亲密关系暴力的可能性,证实了女性教育提升的自我保护功能,从而对婚姻起到稳固作用。[39]也有研究认为女性具有教育优势成为越来越普遍的现象,由于其社会接受程度越来越高,男女平等观念越来越普及,这使得家庭的稳定性不会因此受到威胁。[40]还有学者认为女性教育程度提升婚姻稳定性与婚姻匹配模式有关,越来越普遍的女高男低的婚姻中,女性作为优势的一方很少能够遇到更高学历地位的男性,因此此类匹配模式的离婚率较低;而在男高女低的婚姻匹配模式中,占优势的男性更可能遇到更多低位的新伴侣,导致离婚率较高,所以表现为教育程度高的女性的婚姻稳定性更高。[41]女性教育程度提升作为婚姻稳定剂的作用机制是:一方面,教育程度较高的女性与稳定婚姻的要素相关,如婚姻满意度、个人魅力等;另一方面,教育程度高与阻碍离婚的因素密切相关,如拥有家庭共有房屋等。总之,女性教育的提升能够从正反两个方面维护婚姻的稳定性。[42]

女性教育的提升与离婚率的负相关,女性教育的提升成为婚姻的稳定剂,这一观点被欧美发达国家数据所证实,但发展中国家的情况如何有待进一步研究。

三、国外女性教育研究趋势与启示

发达国家女性高等教育的转折点发生于20世纪中后期,这一转折对婚姻家庭、性别话语、人口结构等方面产生了巨大影响,可以说是一场“静悄悄的革命”。本文综述了外国女性教育变迁研究、高等教育性别隔离、高等教育交叉性性别不平等、女性教育提升对婚姻家庭的影响这四个热门方向的研究,发现国外女性教育研究具有一定的规律性,即从关注发达国家女性教育扩展到关注有色人种女性、发展中国家女性的教育问题,从整体的教育性别鸿沟的逆转扩展到细致的教育学科领域的性别隔离,从简单二元关系扩展到复杂的多元关系,国外女性教育研究随着社会变迁不断扩展和深化。

国外女性教育研究对我国女性教育研究具有一定的启示。首先,女性教育研究既应关注女性教育整体状况,又应关注女性教育性别差异的细节,尤其是理工科领域女性承受的教育和就业压力、女性在高等教育过程中的压力等。其次,女性教育的变迁和发展对婚姻家庭、劳动力市场等方面存在长远影响,应关注女性教育变迁带来的更加宏观的社会影响。再次,与我国国情相联系,国外女性教育研究中有很多研究焦点值得学习借鉴,对解读和解决我国当下问题有一定的启示。比如,女性教育的提升对离婚率降低的影响,女性教育对二胎和三胎生育行为的促进作用等命题在发达国家得到验证,而在我国是否有相同的趋势?这些都是值得深入研究的问题。最后,女性教育的提升关乎女性解放和女性赋权,关乎性别平等观念的提升,因此女性教育研究不仅应关注一些数据指标,还应关注性别话语的建构与解构,识别何种政策会固化教育性别隔离,何种政策才能真正打破性别不平等。