碳酸盐岩早期差异成储路径及其对储集性能的影响:以滨里海盆地N油田石炭系KT-Ⅰ与KT-Ⅱ层系为例*

2023-02-19卢家希谭秀成金值民陈烨菲王淑琴赵文琪李长海

卢家希 谭秀成 金值民 陈烨菲王淑琴 赵文琪 李长海,5

1中国石油碳酸盐岩储层重点实验室西南石油大学研究分室,四川成都 610500

2西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都 610500

3西南石油大学天然气地质四川省重点实验室,四川成都 610500

4中国石油勘探开发研究院,北京 100083

5北京大学地球与空间科学学院,北京 100871

碳酸盐岩是非常重要的油气储集层,全球超过60%的石油产量和40%的天然气产量产自碳酸盐岩,勘探开发潜力十分巨大(白国平,2006;王大鹏等,2016),但是由于海相碳酸盐岩储集层成储路径的不同会导致储集层特征巨大差异(黄思静,2010;熊鹰等,2020;尚墨翰等,2021),从而严重制约了碳酸盐岩储集层综合评价和高效开发(潘石坚等,2022;王根久等,2022)。目前,针对碳酸盐岩储集层早期差异成储路径的研究相对较少,且相关的研究也往往针对单一储集层的成储路径进行分析(Fuet al.,2022;沈安江等,2022;Zhanget al.,2022),大多单纯地分析不同类型储集层的成因与主控因素,如认为滨里海盆地Karachaganak气田和Tengiz油田的礁滩储集层是由于礁滩体频繁出露水面而遭受淡水淋滤形成选择性溶蚀孔(Lisovskyet al.,1992;Collinset al.,2006;McCalmontet al.,2008),鄂尔多斯盆地中奥陶统马家沟组白云岩储集层的形成往往与早期白云石化作用叠加多期早期岩溶作用有关(熊鹰等,2016;于洲等,2018;罗清清等,2020),中东地区二叠系Khuff组、侏罗系Arab组储集层成因机制常与原始孔隙的有效保存有关(Ehrenberget al.,2007;Knaust,2009)。之前的这些认识为储集层预测地质模型建立和甜点预测成功率提升起到积极的推动作用,但仍存在一些难以合理解释的问题,比如同样经历高频海平面变化驱动岩溶改造的灰岩和云岩储集层却出现云岩较灰岩岩溶现象更明显、储集层质量更好的特征,灰岩储集层粒间孔胶结强弱变化导致孔隙类型巨大差异、致使出现以粒间 (溶)孔和粒内溶孔或铸模孔为主的灰岩储集层的分异。深入开展碳酸盐岩早期成储路径差异化以及储集性能差异的研究,对于油气田的勘探开发意义重大。

本次研究以滨里海盆地东缘N油田石炭系KT-Ⅰ与KT-Ⅱ层系碳酸盐岩储集层为例,综合40余口取心井的各项分析测试资料,在调研前人的研究成果基础上,围绕KT-Ⅰ云岩、KT-Ⅰ颗粒灰岩、KT-Ⅱ颗粒灰岩储集层,依据岩心、薄片、扫描电镜观察等手段开展岩石学和储集空间类型分析,以及采用常规物性、孔喉结构等方法,对比碳酸盐岩储集岩类型、储集空间类型以及储集物性差异特征,在明确储集层包括沉积相、白云石化作用、岩溶作用、差异胶结充填作用等在内的主要控储因素的前提下,厘清复杂碳酸盐岩储集层早期差异成储路径及其对储集性能的影响,进一步优化碳酸盐岩储集层开发方式,以期为油田后续开发提供有益的地质理论启示。

1 区域地质及储集层概况

1.1 区域地质概况

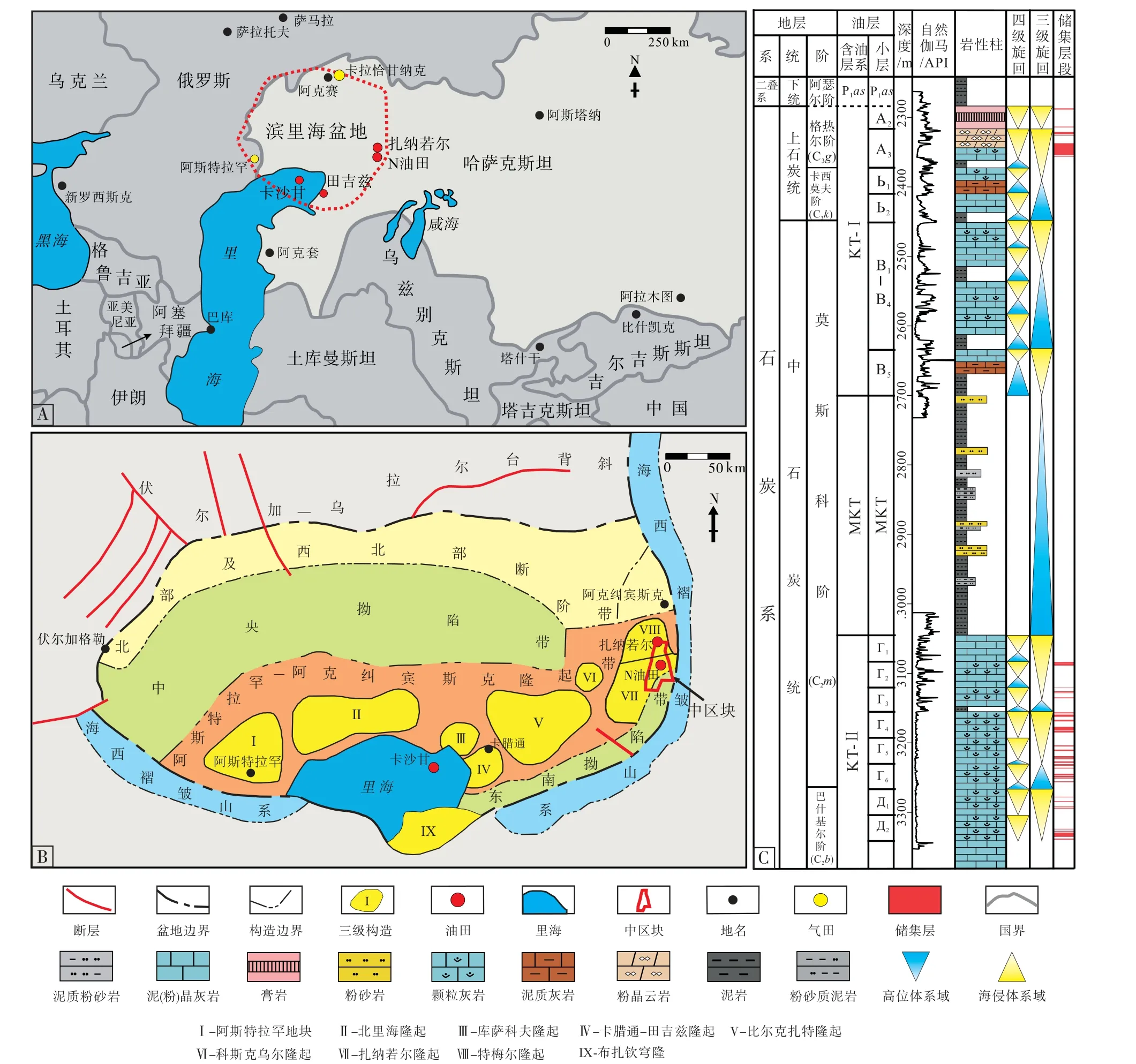

滨里海盆地位于俄罗斯地台以东,乌拉尔褶皱带以西,可以进一步划分出北部及西北部断阶带、中央坳陷带、阿斯特拉罕—阿克纠宾斯克隆起带及东南坳陷带4个次级构造单元(图1-A,1-B)(刘洛夫等,2003;Ronchiet al.,2010;杨孝群等,2011)。研究区N油田位于滨里海盆地东缘,处于阿斯特拉罕—阿克纠宾隆起带的东侧,扎纳若尔油田的南部(Ronchiet al.,2010)。晚泥盆世至早石炭世,滨里海盆地属于东欧克拉通的被动大陆边缘,盆地东缘此时为前陆古坳陷沉降区。中石炭世巴什基尔期,随着海退的发生以及地壳抬升而水体变浅,盆地东缘形成浅海碳酸盐岩台地,沉积了厚层碳酸盐岩(田园圆,2011;梁爽等,2013)。中石炭世莫斯科中期,随着东欧克拉通与哈萨克斯坦板块频繁碰撞,乌拉尔洋逐步闭合,滨里海盆地东南缘开始从被动大陆边缘向弧后盆地边缘转变,沉积环境向陆棚斜坡过渡 (代寒松等,2018),发育了一套碎屑岩层。莫斯科晚期,由于缺乏碎屑物质的注入,沉积环境由陆棚斜坡又逐渐转化为浅海碳酸盐岩台地 (田园圆,2011)。晚石炭世到早二叠世,周边板块开始发生碰撞,盆地周围亦开始造山,造成盆地内部封闭成湖并快速沉降,发育厚度巨大的膏盐层。

研究区石炭系自上而下划分为KT-Ⅰ层系、MKT碎屑岩层和KT-Ⅱ层系(图1-C)。KT-Ⅰ层系可分为А、Б和В共3个油层组以及10个小层,平均厚度约150 m,主要发育颗粒灰岩、泥晶灰岩、晶粒云岩、膏岩和泥岩,与上覆二叠系呈角度不整合接触 (何伶等,2014;郭凯等,2016;李伟强等,2020)。MKT碎屑岩层系主要以泥岩、粉砂岩、泥质粉砂岩等碎屑岩沉积为主,平均厚度约350 m。KT-Ⅱ层系可分为Г、Д共2个油层组和11个小层,主要发育颗粒灰岩、泥晶灰岩、泥岩等,平均厚度约230 m。

图1 滨里海盆地N油田区域地质概况Fig.1 Geological survey of N Oilfield in Pre-Caspian Basin

1.2 储集层概况

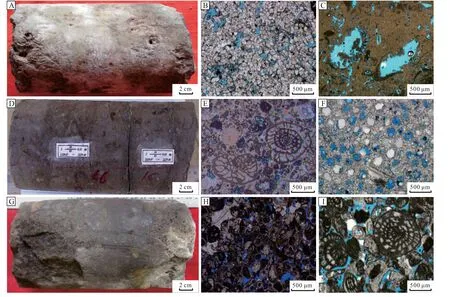

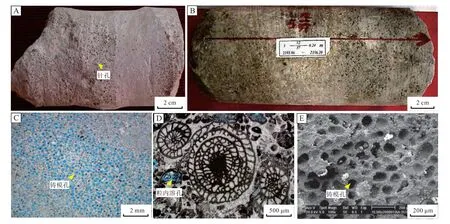

通过对N油田钻井取心的宏、微观观察及物性分析,依据储集岩性、发育层位的不同,进一步将研究区石炭系储集层划分为KT-Ⅰ云岩型、KT-Ⅰ颗粒灰岩型和KT-Ⅱ颗粒灰岩型3类。KT-Ⅰ云岩型储集岩主要为粉晶云岩和残余颗粒泥晶云岩,粉晶云岩宏观上发育大小不一的溶孔,表面可见部分油斑(图2-A),镜下可见粉晶云岩中白云石以自形—半自形晶为主,晶粒之间大多以线接触为主(图2-B),而残余颗粒泥晶云岩中颗粒大多呈点—悬浮接触,原始颗粒已被不同程度溶蚀,甚至仅保留颗粒轮廓(图2-C)。KT-Ⅰ颗粒灰岩型储集岩主要为鲕粒灰岩和䗴灰岩,宏观上岩石呈块状,可见部分生物碎屑(图2-D),镜下可见颗粒大多以悬浮接触为主,其中䗴灰岩中的颗粒大小较为悬殊,较大的䗴直径可达1~2 mm(图2-E),而鲕粒灰岩受成岩作用改造后,部分鲕粒内部被溶蚀形成空心鲕粒,大小相对较均一(图 2-F)。KT-Ⅱ颗粒灰岩型储集岩主要为钙藻灰岩和䗴灰岩,宏观上岩石呈块状,油浸严重,局部发育针孔(图2-G),镜下可见钙藻灰岩和䗴灰岩中颗粒均以线—凹凸接触为主,分选中等,部分颗粒泥晶化较为严重(图2-H,2-I)。

图2 滨里海盆地N油田石炭系主要储集岩的宏微观特征Fig.2 Macro and micro characteristics of the Carboniferous reservoir rocks in N Oilfield,Pre-Caspian Basin

由于碳酸盐岩储集层受控于复杂的沉积、成岩叠加改造作用,因此不同层位和不同岩性的储集层物性差别较大(表1)。例如,对于同为KT-Ⅰ层系的颗粒灰岩和云岩,两者孔渗相差甚大,而KT-Ⅰ层系与KT-Ⅱ层系虽均发育颗粒灰岩,但KT-Ⅱ层系的颗粒灰岩储集物性明显优于KT-Ⅰ层,整体非均质性极强。以此为基础,文中着重探讨KT-Ⅰ云岩型、KT-Ⅰ颗粒灰岩型和KT-Ⅱ颗粒灰岩型3类储集层早期成储路径的差异及其对储集性能的影响。

表1 滨里海盆地N油田KT-Ⅰ与KT-Ⅱ层系物性实测统计Table 1 Statistics of physical properties of KT-Ⅰand KT-Ⅱlayers in N Oilfield,Pre-Caspian Basin

2 碳酸盐岩早期差异成储路径与特征

对研究区石炭系碳酸盐岩储集层进行初步划分后,虽然各类储集层孔渗数据有了明显的区分,但不同储集层成储路径及差异性的原因仍然不清楚。因此,在对储集层不同岩性和不同层系划分的基础上,结合成储过程中的关键因素,进一步把该区的储集层分为KT-Ⅱ原生孔保存型颗粒灰岩、KT-Ⅰ早期岩溶型云岩以及KT-Ⅰ早期岩溶型颗粒灰岩3种类型,并开展3种储集层早期成储路径相关研究。

2.1 KT-Ⅰ早期岩溶型云岩成储路径与特征

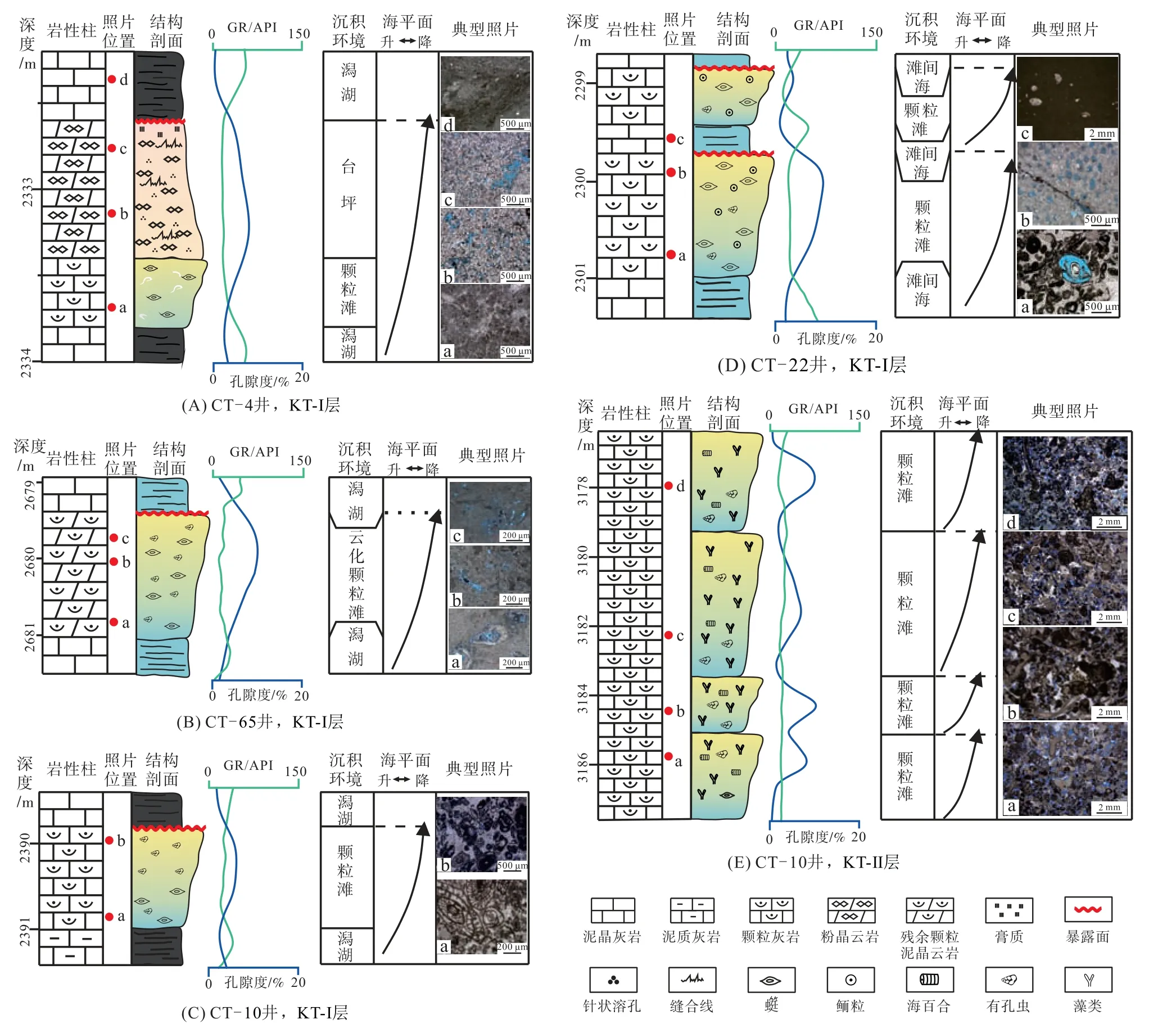

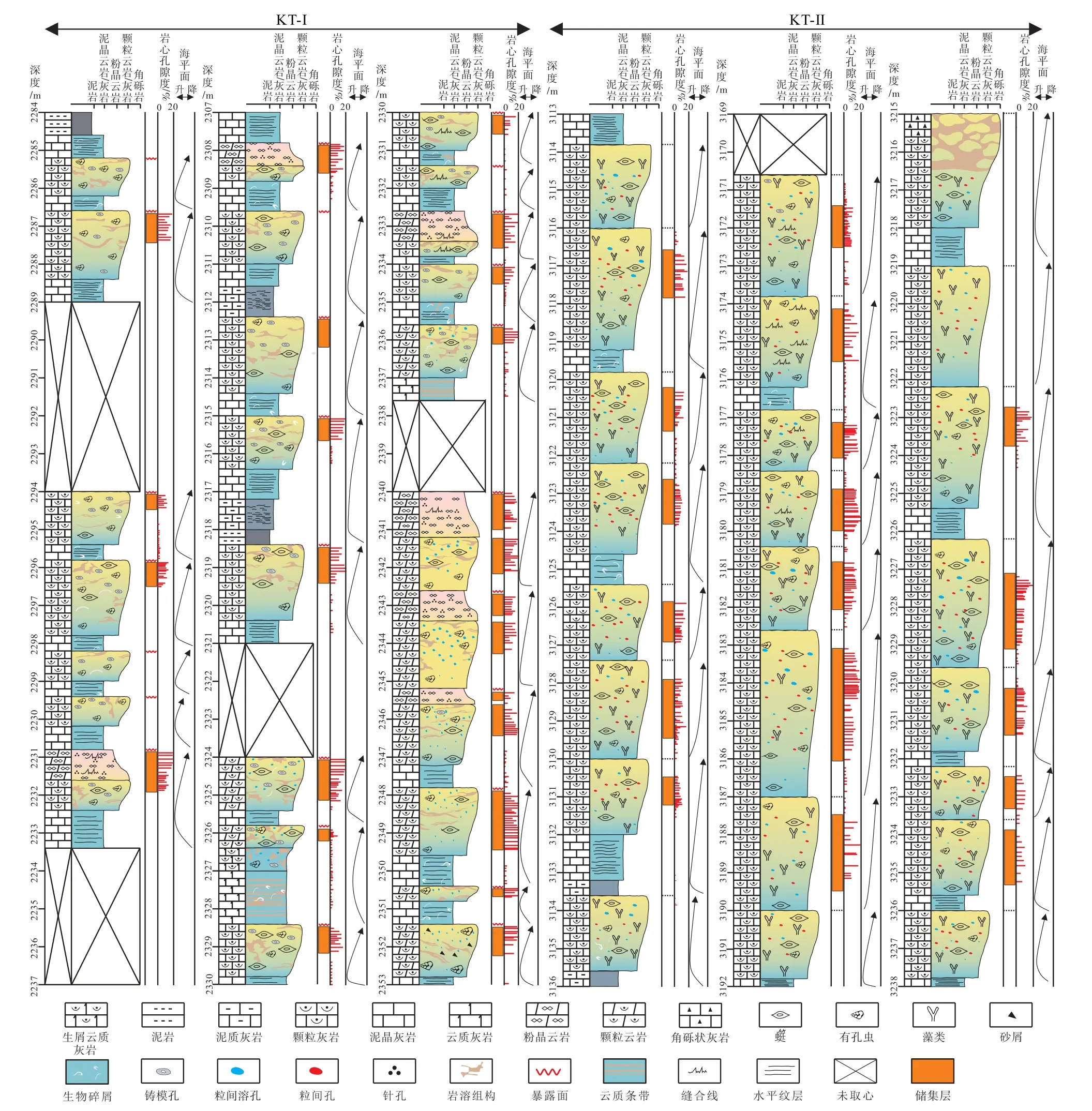

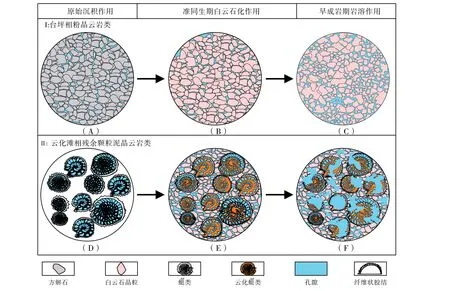

晚石炭世KT-Ⅰ层系沉积期,受滨里海盆地东部乌拉尔造山运动的影响,研究区水体相对变浅,气候逐渐变得干旱 (刘洛夫等,2003;田园圆,2011;梁爽等,2013),沉积环境逐渐由开阔台地向局限—蒸发台地过渡,蒸发作用形成的高盐度卤水回流渗透发生白云石化作用 (郭凯等,2016)。由于水动力及波浪作用相对较弱,浪基面影响深度较浅,因此单旋回厚度往往较薄。对岩石学特征及储集层垂向分布特征(图3)分析发现,云岩储集层均发育于单个向上变浅序列的中上部,主要分为台坪相粉晶云岩类(图4-A)和云化滩相残余颗粒泥晶云岩类(图4-B),两者在物性上均表现为高孔—高渗的特征(表1)。进一步研究发现,这种高孔—高渗型云岩储集层在成岩早期主要经历了3个阶段(图5)。

图4 滨里海盆地N油田KT-Ⅰ和KT-Ⅱ层系典型向上变浅沉积序列Fig.4 Typical shallowing-upward sequences of KT-Ⅰand KT-Ⅱlayers in N Oilfield,Pre-Caspian Basin

1)准同生期白云石化作用及矿物相的转变(图5-A,5-B,5-D,5-E)。前人大多认为沉积岩中的大量白云石往往是由方解石或文石经交代作用形成的 (Warren,2000;蔡勋育等,2006;张杰等,2014),这种交代转化过程为:最初沉淀的不稳定状态的高镁方解石受到富Mg2+流体的影响改造而转化为高钙白云石;随着长时间与流体作用,高钙白云石进一步接受Mg2+而最终成为稳定的低钙白云 石 (Gregget al.,2015;Kaczmarek and Thornton,2017)。当白云石转化不完全时,就会以中间产物高钙白云石的形态存在,而白云岩中钙含量高会使得白云石更不稳定,在后期溶蚀流体进入后更易形成白云石晶间溶孔(图6-C,6-D,6-E)(Joneset al.,2001;张学丰等,2010;张杰等,2014)。

2)早成岩期岩溶作用对储集层的优化改造。通过观察研究区KT-I储集层分布及储集岩宏、微观特征发现,该储集层往往发育于向上变浅序列的中上部(图3),储集空间常为不稳定的矿物组分文石、高镁方解石发生溶解形成的大量粒内溶孔、铸模孔等(图2-E,2-F),符合早成岩期岩溶作用的特征。研究区白云石化后的颗粒滩及云坪相沉积常位于原始古地貌高地,海平面发生周期性升降变化时更易频繁出露海面,遭受早期大气淡水的淋滤作用 (黄擎宇等,2015;芦飞凡等,2021),使得上一阶段白云石化不彻底时所残留的部分灰质以及不稳定的高钙白云石发生强烈溶蚀,形成大量晶间溶孔以及小型溶洞(图5-C,5-F;图6-B,6-C,6-D),使储集性能优化。

图3 滨里海盆地N油田KT-Ⅰ与KT-Ⅱ层系典型垂向序列组合及储集层分布 (以CT-4井为例)Fig.3 Fine interpretation of typical vertical sequence combination and reservoir strata of KT-Ⅰand KT-Ⅱlayers from Well CT-4 in N Oilfield,Pre-Caspian Basin

图5 滨里海盆地N油田KT-Ⅰ岩溶型云岩储集层早期成储路径示意图Fig.5 Scheme showing earlier reservoir-formation path of KT-Ⅰkarst-type dolomite reservoirs in N Oilfield,Pre-Caspian Basin

3)抗压溶骨架使得储集层能有效保存。基于方解石和白云石本身晶体性质的差异,灰岩与云岩的压溶机制和抗压溶的能力均不同,通常表现为云岩抗压溶能力远远强于灰岩 (Sun,1995;Heydari,2003;Ehrenberget al.,2006)。也 正 是 由 于云岩抗压性较好,抵消了埋藏孔隙的减小效应(即物理、化学压实及胶结作用),所以随着埋藏深度增大,云岩孔隙度降低比灰岩慢,使得先期形成的孔隙能够有效保存。

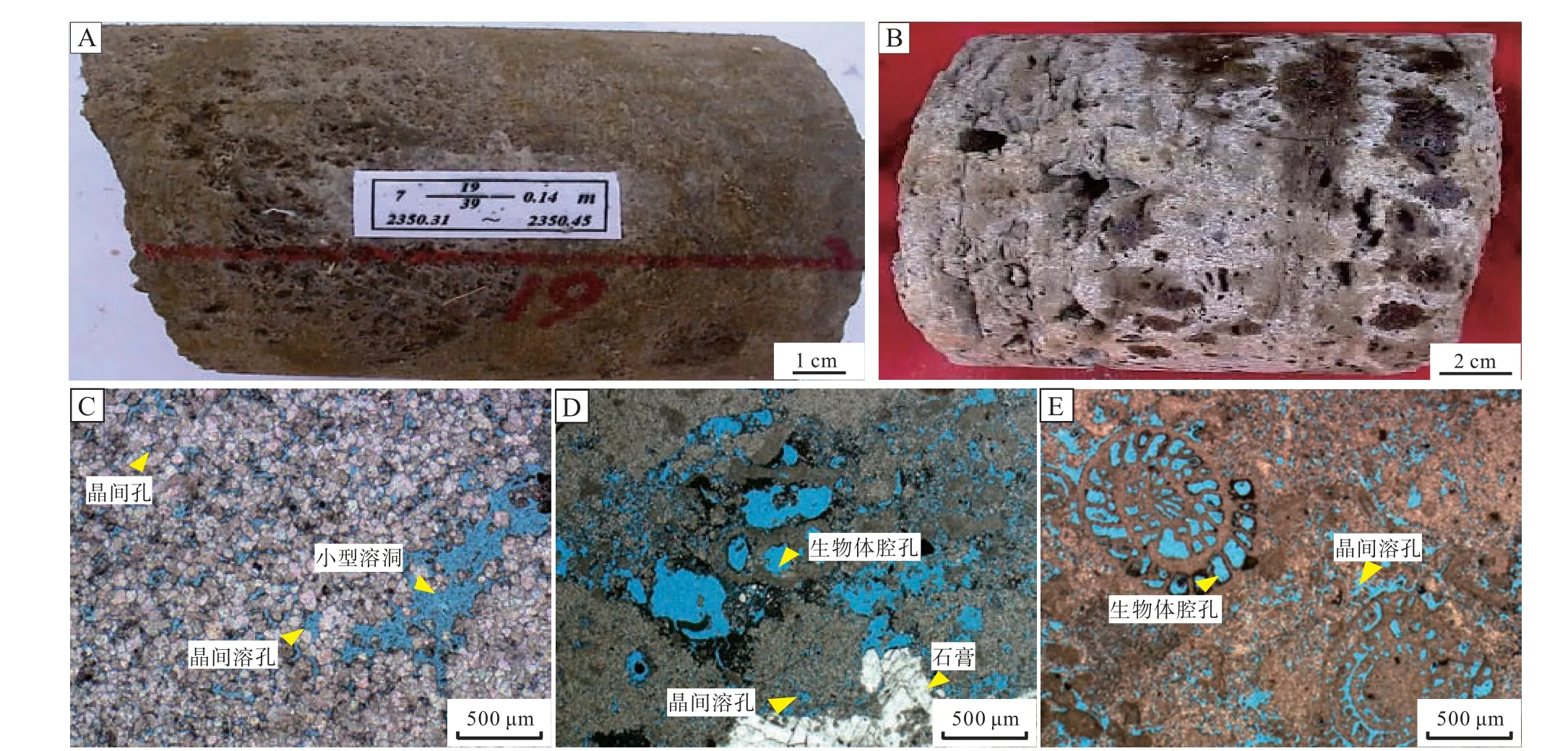

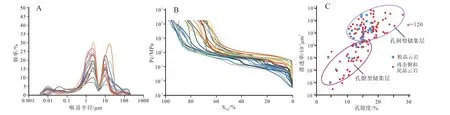

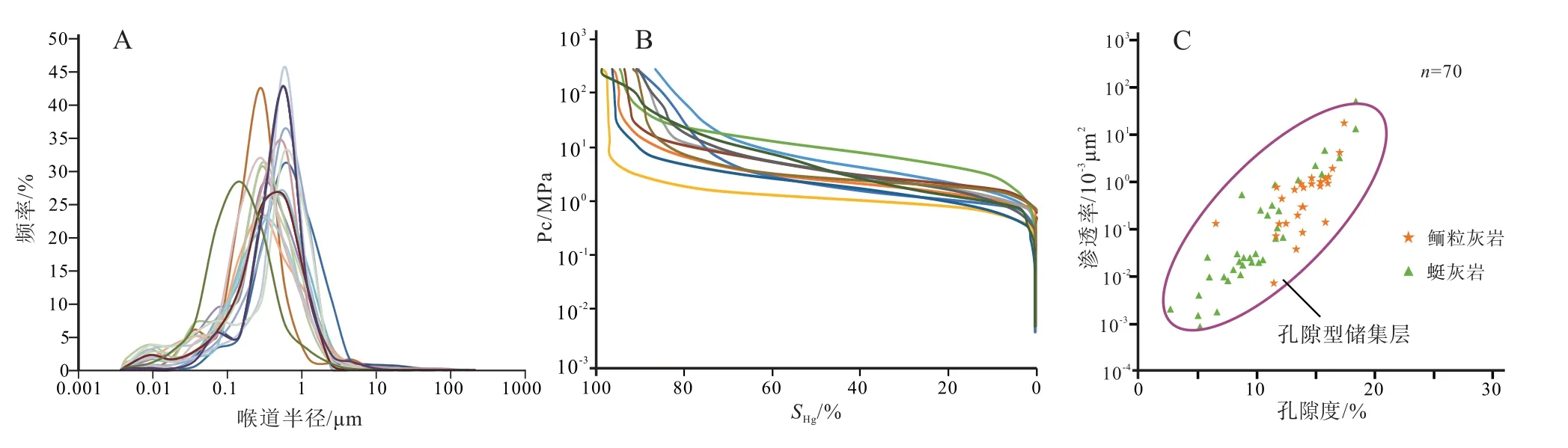

综上所述,KT-Ⅰ早期岩溶型云岩的早期成储路径可以简单地归纳为:准同生期云化+矿物相稳定转变控溶→早成岩期岩溶控储→抗压溶云岩骨架控保,由此奠定了研究区储集层的基本框架,属于早期成储类型。经历以上3个成储阶段形成的储集层往往具有高孔—高渗的特征,其中平均孔隙度为14.77%,最大值为26.54%,最小值为3.62%,而平均渗透率约为47.79×10-3μm2。受早成岩期岩溶作用的影响,大量溶蚀孔洞发育(图6-A,6-B),储集空间类型以晶间溶孔、晶间孔以及小型溶洞为主(图6-C,6-D,6-E)。可见部分孔隙被石膏充填,虽然这对孔隙有一定的破坏作用,但由于石膏整体发育规模较小,发育层位较为局限,故对整体储集性能的影响相对较小。根据孔渗散点图可进一步将样品点大致分为2类(图7-C):第1类发育频率相对较低,孔渗呈明显的正相关性,属于孔隙型储集层;第2类具有高孔高渗的特征,孔渗具一定的正相关性,属于孔洞型储集层,整体发育频率较高。由于白云石化作用之后叠加了早期岩溶作用,形成了以网络状喉道为主的有利孔喉结构,喉道分布范围较宽(图7-A),具有2个分散的优势峰值,主峰和次主峰分别对应3μm 和10μm,平均为5.03μm,加之毛管压力曲线显示其排驱压力及饱和中值压力较低(图7-B),孔喉配置关系较好,因此KT-Ⅰ早期岩溶型云岩为该区最为优质的储集层。

图6 滨里海盆地N油田KT-Ⅰ岩溶型云岩储集层宏微观特征Fig.6 Macro and micro characteristics of KT-Ⅰkarst-type dolomite reservoir in N Oilfield,Pre-Caspian Basin

图7 滨里海盆地N油田KT-Ⅰ早期岩溶型云岩储集层孔喉半径分布特征 (A)、毛管压力曲线特征 (B)及孔渗分布特征 (C)Fig.7 Pore throat radius distribution(A),capillary pressure curves(B),and pore vs permeability relation(C)of KT-Ⅰeogenetic karst-type dolomite reservoir in N Oilfield,Pre-Caspian Basin

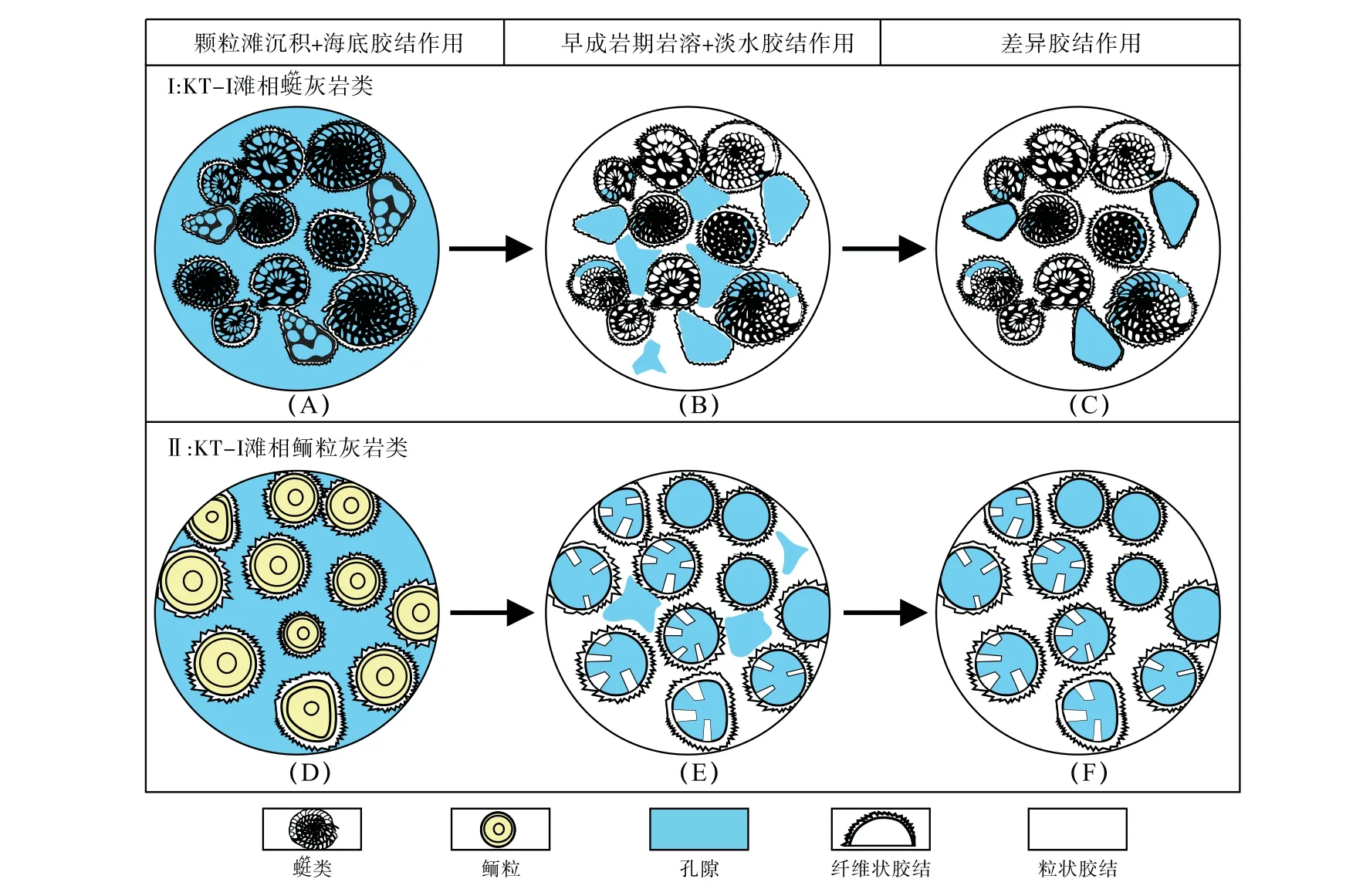

2.2 KT-Ⅰ早期岩溶型颗粒灰岩成储路径与特征

通过分析KT-I颗粒灰岩储集层垂向分布规律(图3)发现,该类储集层往往发育于单个向上变浅序列 (潟湖—颗粒滩或滩间海—颗粒滩)的中上部(图4-C,4-D),储集层的形成经历了早成岩期岩溶优储、初期压实控胶和粒间孔与粒内孔差异胶结控保共3个阶段。

KT-I层系沉积时期,台地内波浪扰动深度小,单滩体可供生长的空间小于2 m,往往形成薄滩体。随着颗粒滩的持续建造,沉积能量逐渐增强,颗粒间灰泥淘洗干净,颗粒大多以悬浮接触为主,原始粒间孔发育。之后进入海底成岩环境,部分颗粒出现泥晶化以及纤维状、马牙状胶结物(图8-A,8-D)。受高频海平面升降变化的影响,位于地貌高地的颗粒滩往往周期性地暴露出水面,遭受早期大气淡水岩溶作用,不稳定的矿物颗粒成分(鲕粒、生屑、生物骨壳等)优先发生选择性溶蚀(李凌等,2008;谭秀成等,2015;金值民等,2021),形成大量铸模孔、粒内溶孔、粒间溶孔等(图8-B,8-E)(陈景山等,2007;肖笛,2017;谢康等,2020)。但由于研究区滩体厚度小,早期压实作用较弱,颗粒仍以悬浮接触为主,孔隙较为开放,故往往具有大孔、大喉的特征,良好的运移通道使得碳酸钙过饱和流体能够顺利进入,原始孔隙内流体流动活跃,发生强烈的胶结作用,造成粒间孔被大量破坏,以孤立的铸模孔为主,仅发育少量的粒间 (溶)孔,孔隙连通性极差(图8-B,8-E)。加之灰岩没有云岩的抗压骨架,在后期埋藏阶段粒间孔进一步胶结致密(图8-C,8-F),从而形成早期岩溶型颗粒灰岩储集层。

图8 滨里海盆地N油田KT-I早期岩溶型颗粒灰岩储集层早期成储路径示意图Fig.8 Scheme showing earlier reservoir-formation path of KT-Ⅰeogenetic karst-type grainstone reservoir in N Oilfield,Pre-Caspian Basin

由于受到胶结充填作用的影响,早期岩溶型颗粒灰岩虽然平均孔隙度可达8.28%,但其平均渗透率仅为1.20×10-3μm2(表1)。宏观上可见大量针孔(图9-A,9-B),镜下可见储集空间大多为孤立的铸模孔或粒内溶孔(图9-C,9-D,9-E)。胶结物对原始粒间孔隙的破坏,使得喉道类型大多为管束状喉道、孔隙缩小型喉道,喉道半径分布范围较集中,为0.1~1μm,呈单峰型(图10-A),初始排驱压力和中值压力偏大,细—中歪度,分选中等(图10-B),整体孔喉结构相对较差。通过孔渗散点图(图10-C)可以看出,渗透率大多小于1×10-3μm2,孔隙度与渗透率为正相关关系,整体呈中孔—低渗的特征。

图9 滨里海盆地N油田KT-Ⅰ早期岩溶型颗粒灰岩储集层宏微观特征Fig.9 Macro and micro characteristics of KT-Ⅰeogenetic karst-type grainstone reservoir in N Oilfield,Pre-Caspian Basin

图10 滨里海盆地N油田KT-Ⅰ早期岩溶型颗粒灰岩储集层孔喉半径分布特征 (A)、毛管压力曲线特征 (B)及孔渗分布特征 (C)Fig.10 Pore throat radius distribution(A),capillary pressure curves(B),and pore vs permeability relation(C)of KT-Ⅰeogenetic karst-type grainstone reservoir in N Oilfield,Pre-Caspian Basin

2.3 KT-Ⅱ原生孔保存型颗粒灰岩成储路径与特征

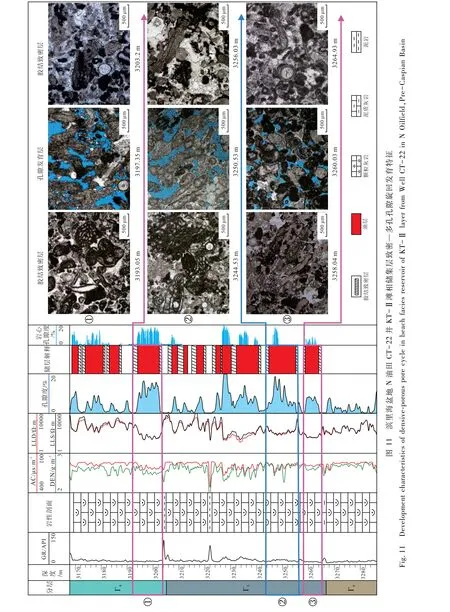

通过分析KT-Ⅱ层系孔隙的旋回分布(图11)发现,该类型储集层往往发育于单个旋回的中上部,颗粒滩顶底常发育薄的胶结致密层。镜下可见胶结致密层与单滩体中部的多孔层段岩性基本一致,区别是前者颗粒间通常被亮晶胶结物充填封堵,孔隙度较低,而后者胶结作用相对较弱,孔隙大量发育,连通性较好。

从沉积演化角度而言,中石炭世KT-Ⅱ层系沉积时期,由于晚巴什基尔期的海退以及地壳抬升导致水体相对变浅,研究区整体为开阔台地沉积,发育大规模台内浅滩沉积 (田园圆,2011;梁爽等,2013),构成浅滩的生物类型较为多样,钙藻、䗴和有孔虫最为常见。而晚石炭世KT-Ⅰ层系沉积时期,受乌拉尔造山运动影响,水体较浅,气候较为干旱 (刘洛夫等,2003),沉积环境由开阔台地向局限—蒸发台地过渡。正是由于这种沉积环境的差异,KT-Ⅱ层系浅滩环境的水动力相对较高,浪基面影响深度相对较大,沉积物淘洗较干净,颗粒含量较高,泥质含量较少,原始粒间孔较为发育。该时期滩体高频叠置,并以快速垂向加积为主要特征,发育几米到十几米厚的颗粒滩层段(图4-E),但因长期位于海平面以下,缺乏明显的暴露特征,所以多为非暴露型浅滩沉积。

相较于KT-Ⅰ层系,KT-Ⅱ颗粒滩的单滩体厚度和累积厚度均较大,受大气成岩作用影响较小,颗粒大多以点—悬浮接触为主,原生粒间孔在沉积初期保存较好。进入海底成岩环境后,纤状方解石围绕颗粒边缘生长,形成栉壳状环边胶结物(图12-A,12-E)。进入浅埋藏阶段后,较厚的滩体使得地层初期压实作用较强,导致颗粒从点—悬浮接触逐渐转化为线—凹凸接触(图12-B,12-F)(KT-Ⅰ颗粒滩单滩体较薄,压实作用影响相对较小,仍以点—悬浮接触为主),同时较强的压实作用使得过饱和流体从滩体周缘细粒碳酸盐岩沉积物中排出并进入滩核发生胶结。由于KT-Ⅱ单滩体厚度较大,这种胶结流体往往先作用于滩核周缘,导致滩核周缘大量的原生孔隙被破坏 (谭秀成等,2011;丁熊等,2013),形成致密的胶结层(图12-C,12-G),而滩核主体部分由于颗粒多已呈线—凹凸接触,且早期栉壳状环边胶结物进一步破坏了流体通道和原始孔隙结构,使得胶结流体在储集层内运移紊乱且物质交换不畅,同时由于单滩体厚度较大,胶结流体进入滩核的过程中胶结物质损耗使得流体胶结能力减弱,故胶结流体对滩核内部储集层的影响程度有限,使得滩核内部原始孔隙得以保存(图12-D,12-H)。

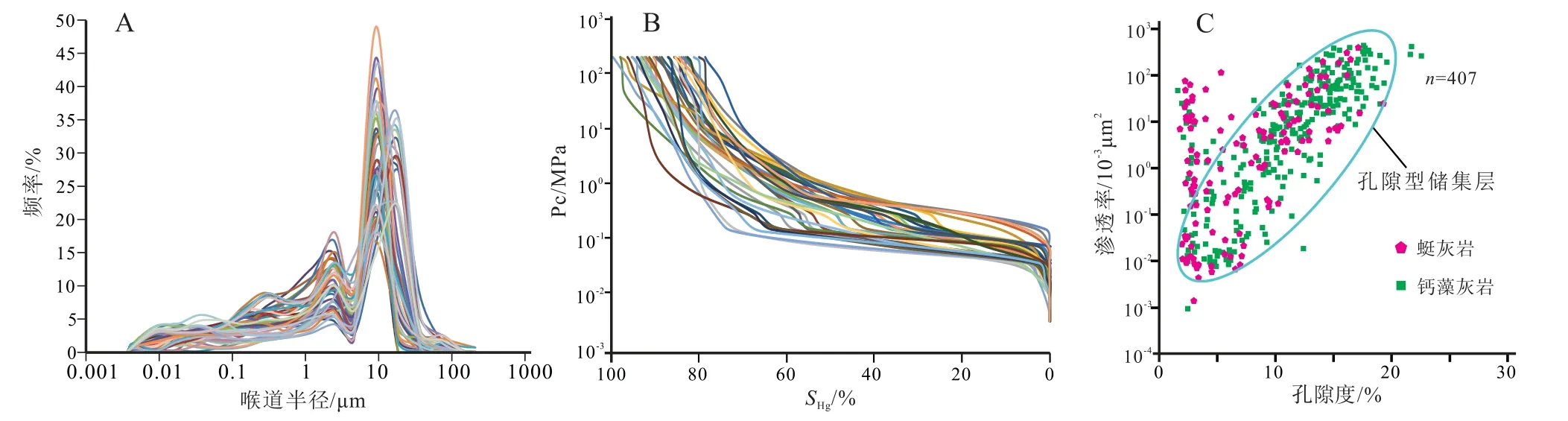

对于此类经历了沉积控储和压实与胶结作用控保的储集层而言,宏观上溶蚀特征较不发育,仅见少量针孔(图13-A),镜下可见储集空间往往以残余粒间孔为主,其次为粒间溶孔和生物体腔孔(图13-B至13-E)。由于胶结物发育程度不同,故喉道类型较为多样,网络状喉道、管束状喉道以及孔隙缩小型喉道都普遍存在,孔喉分布范围较宽,具有2个峰值(图14-A)。整体初始排驱压力和中值压力偏小,毛管压力曲线有明显的左凹、粗歪度(图14-B),平均孔隙度11.68%,平均渗透率38.99×10-3μm2。通过小岩样孔渗散点图(图14-C)也可看出,虽然KT-Ⅱ层与KT-Ⅰ层均发育颗粒灰岩,但由于两者成储路径完全不同,导致KT-Ⅱ颗粒灰岩孔渗明显比KT-Ⅰ颗粒灰岩高,表现为中—高孔、高渗的特征。

图14 滨里海盆地N油田KT-Ⅱ原生孔保存型颗粒灰岩储集层孔喉半径分布特征 (A)、毛管压力曲线特征 (B)及孔渗分布特征 (C)Fig.14 Pore throat radius distribution(A),capillary pressure curves(B),and pore vs permeability relation(C)of KT-Ⅱprimary pore preserved grainstone reservoir in N Oilfield,Pre-Caspian Basin

2.4 KT-Ⅰ与KT-Ⅱ层系差异成储模式

基于上述的分析与论述,N油田石炭系碳酸盐岩储集层储集性能表现为:KT-Ⅰ云岩储集层>KT-Ⅱ颗粒灰岩储集层>KT-Ⅰ颗粒灰岩储集层。

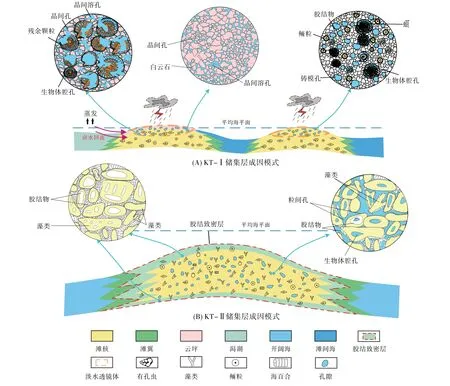

进一步研究发现,该区石炭系KT-Ⅰ和KT-Ⅱ层系储集性能的差异与其早期成储路径有关。KT-Ⅰ云岩与颗粒灰岩储集层皆受高频海平面升降变化驱动的早成岩期岩溶的控制(图4),单旋回规模较小的向上变浅序列同时也控制了准同生期回流渗透白云石化。其中,云岩储集层在准同生期白云石矿物相转变过程中形成的中间产物高钙白云石较方解石更不稳定,使得其受早成岩期岩溶成储优化改造作用更强,在接受早成岩期岩溶作用后孔渗大大提高,喉道类型多样,孔喉结构更优(图15-A),同时云岩的抗压溶骨架使得储集层更有利于保存,最终形成该区最为优质的储集层。而对于同为KT-Ⅰ层系的颗粒灰岩储集层而言,虽然早成岩期岩溶作用也对其储集层进行优化,形成灰岩选择性岩溶储集层,但由于单旋回滩体厚度较小,初期压实作用不足、孔隙较为开放,导致胶结流体能顺利进入而改造储集层,造成粒间孔隙被胶结物充填、孔隙连通性较差,形成粒内溶孔、铸模孔等较为孤立的孔隙,后期胶结流体进入使得粒间进一步胶结致密化。KT-Ⅱ储集层岩性也以颗粒灰岩为主,但沉积期以及成岩演化的差异导致其与KT-Ⅰ储集性能有较大差异,表现在KT-Ⅱ颗粒灰岩储集层沉积期水动力作用较强,淘洗较为充分,原始粒间孔较为发育,且更厚的单旋回指示沉积速率更大,颗粒滩能够快速垂向加积,没有暴露出水面;这种较厚的单滩体使得初期压实作用较强,颗粒大多呈线—凹凸接触,压实流体胶结使滩体周缘进一步致密化,粒间孔内有限的浅埋藏胶结物导致喉道更加堵塞,成岩流体达到胶结平衡后胶结作用停止,使得滩体内部孔隙得以保存,最终形成孔隙发育层,而后期溶蚀流体再进一步调整、优化改造先期孔隙层(图15-B)。

图15 滨里海盆地N油田KT-Ⅰ (A)、KT-Ⅱ (B)储集层成因模式Fig.15 Genetic model diagram of KT-Ⅰ (A)and KT-Ⅱ (B)reservoirs in N Oilfield,Pre-Caspian Basin

3 碳酸盐岩早成岩期岩溶成储意义与启示

早成岩期岩溶作用广泛存在于现今的深层—超深层储集层中,对储集层的改善和后期储集层的建设往往具有重要作用 (李明隆等,2020;芦飞凡等,2020;谢康等,2020),如四川盆地灯影组、栖霞组、雷口坡组以及塔里木盆地内幕区奥陶系碳酸盐岩储集层 (丁熊等,2013;金民东等,2014;金值民等,2021)均受大气淡水影响,发育大量的早成岩期岩溶,形成较为优质的储集层。此外,对于不同类型的岩石,岩溶作用亦有不同,如灰岩与白云岩的暴露岩溶发育强度具有明显差异,前人通过对相同水文条件下溶蚀速率的对比,发现灰岩溶解度要高于白云岩,被溶蚀能力更强 (刘再华,2000;孟繁贺等,2015)。然而,本次研究发现,KT-Ⅰ云岩储集层受早成岩期岩溶作用更强,发育大量溶蚀孔洞,溶蚀程度远大于同期的颗粒灰岩储集层,表明单单通过溶解度来判断岩溶发育程度存在一定的问题,应从多方面考虑溶蚀作用的强弱,如在方解石转化成白云石的过程中,不稳定中间产物产生,更易导致白云石发生溶解,形成一定规模的云岩储集层。该结论也说明白云岩比灰岩更易发生早期溶蚀,这对白云岩型岩溶控储机理的深化研究提供了新思路,同时为具有类似特征的碳酸盐岩储集层成因分析提供了参考。

4 结论

1)滨里海盆地N油田石炭系KT-Ⅰ层系发育的云岩类储集层,以晶间 (溶)孔和小型溶洞为主,整体孔渗性相对较好,属于高孔—高渗孔洞型储集层;KT-Ⅰ层系颗粒灰岩储集层以粒内溶孔和铸模孔为主,整体孔渗连通性相对较差,属于中孔—低渗孔隙型储集层;KT-Ⅱ层系主要发育颗粒灰岩储集层,以粒间 (溶)孔、生物体腔孔为主,整体孔渗性中等,属于中—高孔、高渗孔隙型储集层。

2)储集路径的不同导致形成3种不同类型的储集层:KT-Ⅰ云岩类储集层经历准同生期云化+矿物相稳定转变控溶→早成岩期岩溶控储→抗压溶岩石骨架控保3个阶段;KT-Ⅰ颗粒灰岩储集层经历早成岩期岩溶优储→初期压实控胶→粒间孔与粒内孔差异胶结控保3个阶段;KT-Ⅱ颗粒滩未受早成岩期岩溶影响,主要成储路径为沉积控储→初期压实与早期胶结控保。

3)通过对比同一地区的灰岩和白云岩岩溶发育特征,发现白云岩更易遭受早成岩期岩溶作用的影响,早期溶蚀流体的进入对不稳定的高钙白云石进行溶蚀,从而形成优质白云岩型岩溶储集层。