基于BIM与物联网的装配式建筑设计与施工管理

2023-02-17郭广厚中铁十二局集团建筑安装工程有限公司山西太原030024

郭广厚(中铁十二局集团建筑安装工程有限公司,山西 太原 030024)

装配式建筑是由传统的建筑方式演变而来的一种新型建筑形式,主要包括预制装配式混凝土结构、木结构和钢结构等。装配式建筑按照结构形式和技术要求来分类主要有:装配式剪力墙结构、装配式木结构等。装配式建筑从施工方式上分为工厂预制组装和现场拼装,构件预制装配率可以达到70%左右[1]。本文主要开展对装配式建筑工程项目在设计阶段和施工阶段的管理方法应用研究。

1 装配式建筑概况

某装配式建筑总面积56000m2,包括22000m2的地上面积和35000m2的地下面积。项目1#楼、4#楼、1#楼裙楼、2#楼裙楼为装配式建筑,总建筑面积25638.32m2,预制结构包括:预制填充墙、预制剪力墙、预制框架柱、预制楼梯、预制空调板、预制阳台板等。

2 基于BIM与物联网的装配式建筑设计管理

2.1 基于BIM的装配式建筑协同设计管理

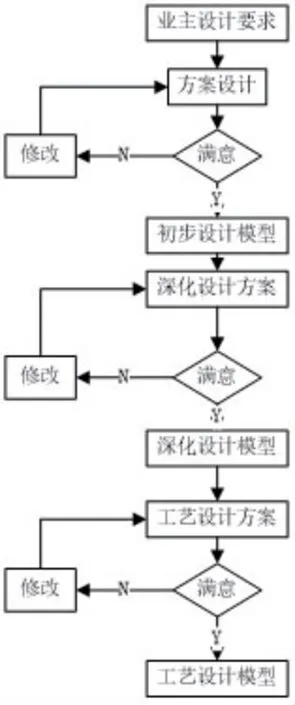

各个部门的设计工作可以提前进入管理节点,以建立一个以中心文档为基础的中介平台,可以在此平台上随时提出设计内容和建议[2]。设计工作是并行的,可以加强各个专业设计之间的联系,并且可以在设计过程中对问题进行及时反馈,从而有效地防止传统的设计流程中由于信息不畅通所导致的返工现象[3]。BIM技术是指将BIM应用到建筑、结构、设备等领域,在一个平台上进行建模,以达到协同设计的目的。利用其仿真功能,对模型进行碰撞检验,及早发现不合理的设计问题并加以修正,以满足零件的生产和现场组装要求[4],为工程前期的优化、调整提供了依据,为工程设计提供了依据。BIM技术从平面设计向三维空间的过渡,使各个工作单位从单一的设计工作向多个部门进行协调,实现了由分布设计向以同一个模型为基础的全流程整体设计过渡。在BIM的基础上,可以快速地进行模型的更新和修正,并根据参数的变化来改变模型[5]。这样,就可以在构件安装之前,尽可能地对构件的设计、生产制造、现场组装进行有效协调,确保工程进度、成本、质量的顺利进行。图1为基于BIM的协同设计管理流程。

图1 基于BIM的协同设计管理流程

2.2 设计方案优化

在基于BIM的装配式建筑协同设计过程中,在深入设计阶段,必须对产品的设计进行优化,使产品的制造、运输、组装等各方面都达到最优[6]。在考虑到制造、运输、组装三方参与的限制因素和工艺要求后,设计方在外观尺寸、预留预埋、节点连接、空间碰撞等方面进行了优化。参与方根据设计图纸中的构件种类及各自的局限性,对装配构件进行分析,确定是否符合组装周期和时间要求。根据设计单位所提供的零件尺寸,制造商可以根据模具台的大小、仓库的规模、仓库的周转情况来判断零件的性能,如果不能满足制造商的要求,可以申请修改并提出修改意见[7]。运输方可以根据公路的限制高度和宽度来确定组装构件的运输能力,如果运输方发现无法满足运输要求的话,可以向运输单位提出修改建议。装配施工单位从场地面积、场地周转、场地布局等方面分析组装构件是否符合装配施工的限制要求,如不符合装配施工要求,可申请修改并提出修改意见[8]。设计者在设计构件尺寸时,应充分考虑到各参与方对构件尺寸的影响,限制构件的大小,以尽量不给施工单位带来困难,不影响工作效率,同时也能最大限度地优化尺寸,避免生产、堆放、运输和吊装过程中出现问题。在构件设计中,必须对构件进行仿真分析,并对构件的承载能力进行分析。为防止因部件重量与起重装置不相配而造成的机械组装问题,以及组装时由于装配部件自身重量过大而造成的内部变形损坏等问题,必须事先考虑起吊装置的吊装半径与构件自身重量之间的关系,从而确定装配式构件的组装方案。

3 基于BIM与物联网的装配式建筑施工管理

3.1 基于BIM与物联网的建筑施工信息采集

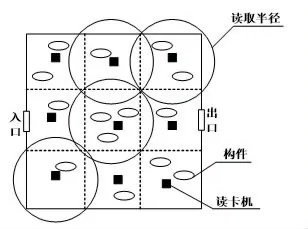

在收集数据的基础上,依据5W1H原理,对不同的数据进行收集。在此基础上,结合工程建设的实际情况,结合工程建设的不同阶段,对RFID标签和读取设备的选用进行研究。RFID标签有低频、高频、超高频三种类型,针对低频标签读取距离太短的问题,将高频、超高频两套芯片分别嵌入无钢筋笼混凝土试件和有钢筋笼混凝土中,进行了两组芯片的读写性能测试。RFID阅读器的选用,可以在移动阅读器、门读卡器、固定式读卡器中选择适合的读取器,以及与采集信息的方式相匹配的位置,以便于RFID和WLAN等技术的数据传送。下面列出了按不同阶段获得信息的方法,施工企业可以实时获得组装部件的进入状态,从而制定出一套合理的组装方案。装配工人在工地入口位置设置了一个门型读卡器,在进入工地的时候,系统就会自动读取到该设备的信息,并根据该设备的实际情况进行相应的调整。装配件在搬运到现场后,其工作过程中需要安装的各部分和各阶段所需要的设备也是不一样的。比如,将RFID读取装置和GPS接收装置安装在诸如门吊和轮吊之类的装载装置上,以获取组装部件的处理工艺信息。在仓库内安装RFID读卡机,可以在组装部件到达仓库后,读取各个部件的存储程序。按照不同读卡机的读出半径,设计出读卡机的安装位置,以保证堆放现场无信号死角,如图2所示。

图2 构件堆放读卡机布置示意图

3.2 施工阶段构件管理

以BIM技术为基础,以RFID数据库为中介,构建了基于BIM的装配式施工进度管理系统。该系统的信息主要来自设计阶段所获得的设计信息,并通过RFID技术实时获取工程中的状态信息,并结合项目进度管理中的信息要求,建立了一个进度管理系统,实现了对装配式建筑构件的实时、动态的进度管理。构件的基本资料以EXCEL格式储存于其属性资讯中。RFID读取装置是利用RFID标签,对处于装配式建筑施工阶段各个关键节点的构件进行状态信息的采集,包括构件状态、相关管理人员、工作进展等,并将采集到的信息通过RFID数据库和BIM数据库进行数据传输。装配式构件进度管理系统的核心是对所收集到的数据进行提取和分析。BIM与RFID技术结合,获得了装配构件的规划和实际情况,通过设定查询条件,对各构件的实时状况进行统计,将其与实际情况进行比较,根据其自身的管理需求,对其进行相应的调整,以此实现施工管理。

4 应用分析

通过将上述管理方法应用到该装配式建筑项目中,由参与方对设计方案进行优化,并按照模式进行协调。采用BIM技术,构建出包括钢筋、线盒、管线、孔洞和各类预制件的高精度组装模型。在设计方提出方案后,各施工单位都要参加设计的优化,并依据BIM信息模型中的构件类型、尺寸、重量等信息,结合各自的实际情况,给出相应的设计方案。制造商分析了组装部件的大小和重量,以及部件工厂的制造模具和吊装设备的吊装能力,并利用BIM协同平台将自己的限制因素反馈到其他施工单位。根据以上程序,运输企业对运输路线的上限、宽度、质量等因素的影响,以及运输工具与构件的匹配程度等进行了分析,并将限制因素反馈给其他施工单位。装配施工单位对起重机和组装部件的配重进行分析,并将自己的限制因素反馈给其他参与单位。最后,综合考虑各个参与方的制约因素,对BIM的建模进行优化,在运输车辆抵达工地后,相关负责人对进入工地的构件进行检查、入库,并对其到达工地的检验和入库进行记录。通过上述论述,实现对该装配式建筑项目中构件成本的动态管理,如图3所示。

图3装配式建筑构件成本动态管理

图3 中,BCWS为预算成本,其公式为:

式中j代表计划完成工作量;e代表预算价格。

BCWP为已完成工作的预算成本,其公式为:

式中k代表实际完成的工作量。

ACWP为实际完成工作的实际成本,其公式为:

式中w代表实际价格。

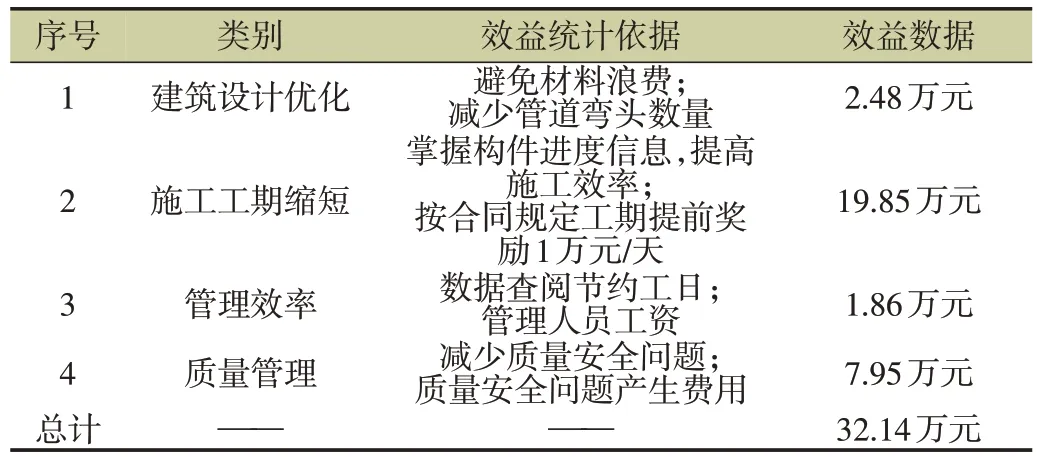

通过对比分析,找出工程进度和费用的差异,并采取适当的纠正措施,以达到有效的成本控制。新管理方法的应用在施工结束后取得了一定成效,对应用的效益点进行统计分析,如表1所示。

表1中四个方面新的管理方法均表现出了良好的应用效果,共计为企业带来的效益达到32.14万元。

表1 新管理方法应用效益统计表

5 结语

(1)在工程中运用了设计和施工管理的方法,使装配式建筑的设计和施工单位在规划协调、构件进度、质量、成本管理上实现了协调发展。本文从工程实施的收益和费用、实施过程中遇到的问题等方面进行了分析,建立了一个信息共享体系。

(2)结合具体数据得出,新的管理方法若能够实现合理运用,则能够通过具体项目为企业带来超过30万元的效益,同时又能够保证装配式建筑的施工质量和施工工期,具备极高的综合利用价值。