两度沉沦,两度觉醒

——贝多芬op.110终曲乐章的音乐结构与哲学启示

2023-02-17田家庆河北师范大学石家庄050024

⊙田家庆 [河北师范大学,石家庄 050024]

纵观艺术发展的历程,每当一个新的概念被提出并接受时,人们总会意外地发现,早在这许久之前,这些新的概念便已在大师的作品中留下了种子。在音乐这个门类中,这样的例子比比皆是。古典主义时期的德国作曲家贝多芬是一位善于把握音乐结构的大师,在海顿时代定型的古典曲式在贝多芬手上变得更具美感与实用性,他的作品为后世音乐创作打开了一扇自由的大门。然而,在他的晚期作品中,我们看到了诸多与传统曲式的不同之处,这些变化不但丝毫没有影响作品的艺术表达,反倒由于更多元素的融入使作品达到了前所未有的高度。可以说,正是得益于贝多芬的伟大开拓,有关音乐结构的理论才得以坚实地向前发展。在晚期钢琴奏鸣曲op.110 的末乐章中,就存在着种种音乐结构发展的迹象,诸如由移调重复造成的曲式结构复杂化、曲式结构向曲式原则的转变以及新颖的形成结构力的方式等。在本文中,笔者将以此出发,对有关音乐结构的种种进行分析。

一、移调陈述造成曲式结构的异化

随着非规范曲式的发展和变异形态的多样化,规模的划分在悄悄发生着变化,结构等级的壁垒也在逐步打破,作为近现代音乐创作技法的先导和预示,逐渐出现在古典、浪漫时期的某些作品当中。①

古典主义时期的音乐发展表明,当作曲家将更多的个人想法融入音乐创作中时,便容易出现个性与规范的矛盾,在这种矛盾下,如若作曲家并不选择向传统“妥协”,而是遵从个人意愿,便会带来音乐形式的更新,从而造成曲式结构的变异,这种变异从音乐作品的“材料”和“调性”两个最基本的层面开始发生。在通常的条件下,材料与调性具有同一性,即一段音乐材料总是与某一调性“捆绑”在一起,例如三部曲式中,中间部分几乎总是以新的音乐材料在新的调性上展开陈述,而当调性再度回归到旧调时,旧的音乐材料也同时回来了,达到再现的目的。

虽然在一些特定的条件下,材料与调性也确实可以脱离“捆绑”关系,诸如在奏鸣原则中,副部材料再现时需要调性回归,但这并不是材料与调性之间不存在同一性的佐证,反倒说明,正是由于这种对同一材料的移调处理的确被认为是一种不寻常的因素,因此这种现象才被以独特的“奏鸣原则”概括起来。所以,材料与调性的同一性现象是存在的,并且被古典时期的音乐创作所遵守。

可以说,这种同一性的现象,是维护曲式结构的生成逻辑所必需的,在传统曲式中,乐段或乐部之间,总是通过对比与统一的原则有机发展,不断地生成新的结构,也就是曲式。而传统曲式结构的异化,就是从这种同一性被打破而开始,当同一段音乐材料在非特定原则下以不同调性再次出现,即带来了曲式结构的混淆,也就是说,我们无法对这样的一段材料进行准确认定,它既从材料上“再现”又从调性上“对比”,这使得对曲式结构的判断变得模糊。

例如在本文所要研究的乐章中,四个段落组成的结构十分鲜明,但由于第三乐段使用了首段的材料,而作曲家却将其完整地移调处理,使这一乐段既不是对比产生的新乐段,也不是传统意义上的再现,因此,以一般方法判断全曲的曲式便十分困难。应该说,从古典主义后期开始,音乐作品中的这种现象频繁出现,这使曲式结构的观念逐渐向着曲式原则前进,一些新的结构理论也逐渐产生,可以说,这个容易被忽略却十分符合事物发展规律的关于材料与调性的同一性现象,成了音乐结构向现代演变的开端。而当我们回过头来,可以发现这些新的结构理论中的一些认识,在贝多芬的晚期作品中已经初见端倪,诸如曲式原则占据主导,乃至结构对位现象与结构力的产生等。

二、Op.110终曲乐章音乐结构的简述

这一乐章由引子、尾声与四个同等级的乐部组成,其中第一、三乐部为柔板,音乐材料以及句式结构相同且调性相距小二度,两个乐部的曲式结构独立为并列单二部曲式。第二、四乐部为形式完整的赋格曲,后者的第一主题来自于前者主题的倒影,而后又在原调上对前一主题再现。可以看出,无论是将赋格曲融入更大级别的曲式结构中,还是以移调的方式重复乐部,这对于传统曲式结构布局来说都是不寻常的。

引子(1—8 小节),从距离主调较远的降b 小调上开始,明确的咏叹调旋律在前三个小节出现(例1),之后被来自降a 小调属七和弦的琶音打破,音乐材料开始变得非常凌乱,在接下来的5 小节中,光是速度变化就有6 次,各种动机仿佛都是首部材料的碎片,这种模糊化的写法淡化了乐句之间的交界,带有鲜明的幻想性,使整个段落浑然一体,同时兼具渲染气氛的作用,是贝多芬晚期作品的一大特点。首部的真正预备从第7 小节开始,主和弦上稳定的柱式和弦伴奏音型在此出现,随着和声厚度逐渐增加,首部的主题旋律呼之欲出。

第一乐部(9—26 小节),并列单二部曲式,包含两个对比乐段,低音声部上的柱式和弦作为统一因素贯穿这个乐部的始终,为自由展开的旋律提供保障,乐段以及乐段之间的对比主要体现在和声布局上,前一乐段作为转调乐段在降c 小调上终止,后一乐段回归主调结束。整体来看,方整的四个乐句一一被终止式剥离,然而旋律在整个乐部的上方一气呵成,毫无间隔之感。结构的最后有两个小节的补充,织体的变化消减了之前的动力性,也为下一乐部的进入做了准备。

第二乐部(27—115 小节),完整的三声部赋格曲,由呈示部、中间部、再现部组成的三部性结构。主要材料包括一个主题、一个答题以及两个对题(如例1 所示)。

例1 第二乐部赋格曲的主要乐思②

音乐的调性于主调的同主音调降A 大调上,虽然这种同主音的调关系属于同一调性,但还是可以通过赋格曲带来的明显差异将这一乐部剥离出来。从音乐情绪上,赋格曲的主题诞生于从主音开始的三个连续的四度上跳,这种富有积极性的形象与首部在柔板下充满犹豫的旋律形成了鲜明对比,这种反衬使赋格曲天生的动力性得以尽情凸显,在重量上甚至超过了主部。总的来看,在这个赋格曲乐部中,音乐的发展模式与巴洛克时期的典范形式差异不大,唯一的不同之处在于以本调的属七和弦开放收尾,这显然是作曲家为了将赋格曲融入更大级曲式中,保证连接性所做的必然调整,在这个和弦上,音乐也同时变为了主调织体,通过和弦琶音以补充变连接的形式向后过渡。

第三乐部(116—136 小节),同样的并列单二部曲式,是第一乐部在下方小二度调上的移位,尽管出现了些许的加厚与装饰处理,但音乐的骨架保持不变。此处相较于第一乐部小节数的增加是由于最后的连接部分产生了规模扩充,并不影响主要的音乐结构。

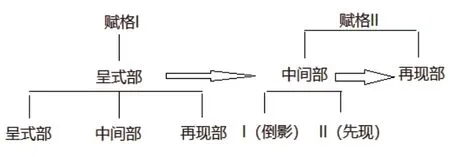

第四乐部(137—213 小节),形式较自由的赋格曲,与第二乐部的赋格有很大联系。呈示部中的主题是第一赋格的主题在G 大调上的倒影,在这种变化下,斗志昂扬的四度音程变为下行,带有了更多消沉的气质。但是,在贝多芬的作品中一如既往的是,这种消沉总是短暂的,很快,在中间部中,原始的主题被拉长时值作为展开因素出现,音乐情绪在此处不断积累,直到第175 小节,原样的主题在低音部上出现,标志着再现部的开始,这既是第二首赋格曲的再现部,也从材料上和第一首赋格曲遥相呼应。若以此来看,第二赋格的呈示部由于是对第一赋格主题的倒影发展,带有了中间部的性质,故而将两首赋格曲组合起来,便形成了双重的赋格曲结构(如例2 所示)。

例2 两个赋格段落形成的双重结构

第四乐部的末段,赋格曲中的对位织体被一个个柱式和弦吸附,逐渐过渡成主调织体,在低音快速跑动的音符中,音乐不断向着高潮推进。203 小节开始,一连串的减七和弦完成了最后一次蓄力,最终在降A大调的主和弦上爆发出来,光明的琶音华彩为全曲华丽地收尾。

三、终曲中的“结构对位”现象

上述种种迹象表明,相较于传统的曲式结构,这一乐章带有诸多不寻常的特点,呈现出了鲜明的结构对位特征,这也使得我们可以从中窥见音乐结构现代化演变的足迹。

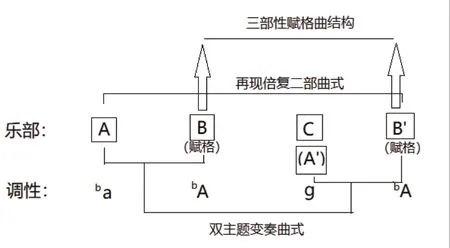

“结构对位,顾名思义,如同两三条旋律线在纵向构成的复调音乐关系那样,构成一部音乐作品纵向组织多维结构的特殊形态。”③这种现象的产生原因有多种,诸如当不同的结构原则在音乐作品中同时存在时,即容易产生这种纵向的多维形态。在本曲中,第三乐部的原型移位同时具有“展开”与“重复”两种特征,若以展开原则分析,则这一乐部恰好处于二部曲式的“对比”位置,配合接下来赋格曲的再现,全曲成为倍复二部曲式结构;而若以重复原则来看,第三、四乐部同时是对前两个乐部的变奏,全曲形成了双主题的变奏曲式。

除此之外,在第二节中提到,该乐章中还存在着听觉结构与文本结构的“结构对位”,由于两个赋格在听觉上的强烈呼应,使得松散的柔板部分并不突出,进而产生全曲是一部大型的赋格曲的判断。综上所述,根据这三种结构原则的出现,在例3 中笔者对本乐章结构对位的形态做出总结。

例3 终曲的结构对位图示

需要指出,当曲式结构作为曲式原则而存在时,其曲式形态通常会失去典型性,诸如在本曲结构对位中的三个层次均不是在古典作品中常见的曲式名称。这种现象既可以归结为作曲家为了更宏观的结构布局而做出的妥协,也可以说是对传统曲式的精炼。但不论如何,这种典型性的丢失因为结构对位的存在而丝毫不会影响作品的艺术魅力。

四、由音乐情绪的发展而产生的结构力

在本曲中,两种完全不同的音乐形态——复调织体与主调织体被结合到一起,二者各自鲜明且十分独立,在经过这种并不寻常的结合之后,整个乐章却在宏观上十分流畅协调。这样的安排背后,是一种哲学化了的音乐情绪产生的结构力的驱动。我们可以看到,在终曲乐章中,两种极端对立的情感同时存在着,一种是由柔板乐部的停滞不前所营造出的浓重的无力感,另一种则是由赋格曲天生的秩序所带来的激情与活力。在音乐的进行中,绵软的柔板主题率先被奏出之后,其音乐情绪所营造出的深刻的“无力感”该向何处释放便成了高于曲式结构而存在的结构力,因此,标志着赋格段开始的,带有正面情绪的四度音程主题得以十分合理地出现,仿佛是对消沉态度的一丝回应,两种不同的音乐形态以这种方式自然地连接在一起,这是第一次的“沉沦”与“觉醒”。当第一赋格结束之后,音乐再一次倒向柔板的消沉,这种“轮回”像极了事物发展的循环,以此产生的结构力抹去了音乐连接时的突兀之感,而贝多芬真正的“问题”并没有解决,思考仍在继续。直到经历了又一次同样的“沉沦”与“觉醒”之后,在第二赋格的结尾处,贝多芬终于真正给出了答案,辉煌的华彩代表着可贵的希望,欢乐最终战胜了消沉。

纵观全局,这种将音乐哲学化从而产生的结构力在很大程度上取代了曲式结构的主导地位,并推动了音乐发展,乃至成为作曲家的创作主旨。

五、结语:两度沉沦,两度觉醒

综上所述,种种迹象表明,贝多芬这一时期的音乐创作已逐渐脱离了共性写作的范畴,在音乐结构上体现为不再为了完成某一种曲式而创作,而是利用多种曲式结构的原则更全面地塑造自己的音乐理想。在这篇作品中,贝多芬以带有命题性的柔板与赋格交替组合,完成了两度沉沦、两度觉醒的深刻布局。这位“乐圣”以此来告诉我们,他早已不再是当初那个书写悲愤的青年,而是一位看懂了人事沧桑的睿智老者,他蕴含在乐曲中的这种悲喜交替,何尝不是一种生活的哲学?显然,贝多芬在以这篇出色的乐章启示我们,即使经历再多的挫折与苦难,命运也终会以欢乐收尾。这是作曲家本人的觉醒,但另一方面,纵观音乐的发展历史,这毫无疑问也是一次音乐界的觉醒。正是在这一时期,在这些带有划时代意义的作品中,人们得以重新审视音乐创作的法则,固有的观念被不断革新,从此打开了光辉而自由的浪漫主义音乐大门。

①姚恒璐:《从曲式原则到结构逻辑:音乐结构与作品风格演变的有机关联》,文化艺术出版社2019年版,第243页。

② 文中所有谱例均参考自贝多芬:《钢琴奏鸣曲集第三卷》,上海教育出版社2014年版,第164—174页。

③姚恒璐:《多种曲式原则并存的“结构对位”实证》,《星海音乐学院学报》2019年第4期,第5页。