内穿服装对消防员热生理和心理反应的影响

2023-02-16王诗潭王云仪

王诗潭,江 舒,王云仪,2

(1.东华大学 服装与艺术设计学院,上海 200051;2.上海市纺织智能制造与工程一带一路国际联合实验室,上海 200051)

消防员执行救援任务时,需穿着消防服以保护人体免受高温、火焰、热辐射等多种热灾害威胁。然而,厚重且多层的消防服在提供防护性的同时,也增加了人体生理代谢产热并阻碍水蒸气和体热的散失[1]。长时间的热量蓄积会使人体产生体温升高、大量出汗、心率过快等生理反应,甚至出现热应激[2]。

为缓解消防服产生的热负荷,研究人员从改进消防服面料性能[3]、服装细部结构设计以及采用多种主动冷却手段等方面[4],研究了如何保障消防员的热舒适和作业安全。研究结果表明,消防员出汗时,75%的汗液蓄积在消防服内层的舒适层和内穿服装中[5]。内穿服装作为消防员贴身穿着的服装,会影响人体-内穿服装-消防服内层间的热湿传递,改变衣下微环境的温湿度以及汗液分布,进而影响人体的热生理反应。此外,内穿服装直接与皮肤接触,会影响着装人体的心理反应,如热感觉、湿感觉、黏附感等,因此,在不影响防护性的前提下,选择合适的内穿服装对改善消防服内热蓄积以及消防员的热反应具有重要作用。

有研究人员测试了闪火环境下消防服内穿服装的材质差异对防护性的影响[6]。结果显示,内穿服装的材质不会对服装套装的防护性产生显著影响,天然和合成纤维混纺材质在热暴露后的熔融现象也没有呈现明显差异。Chou等[7-8]研究发现,内穿短裤时人体的耐受时间相比内穿长裤时增加了10%~15%,核心温度下降约0.4 ℃。此外,Wang等[9]测试了纯棉、涤纶/棉和亚麻材质的内穿服装对人体热感觉、湿感觉和黏附感的影响。结果发现,内穿涤纶/棉材质的服装产生了最强烈的热感觉和湿感觉。

上述研究提供了内穿服装覆盖率和材质对人体热反应影响的理论基础,但其内穿服装样本脱离了消防员的实际情况,不利于为消防员内穿服装的选择和优化设计提供直接有效的建议。为提高研究结论的针对性和应用性,有必要先对消防员实际穿着的内穿服装类型进行确定,再进行实验测评。

课题组前期调研发现,现阶段消防员热反应的测试和评价指标都趋于全面化和精细化[10]。然而,目前对于各项评价指标的分析大都是独立进行,缺乏分析各项指标间的内在关联及效应权重,以及各指标驱动机体热反应的内在映射关系。这不利于在融合多维度信息的基础上对消防员的热反应进行综合评价,以及对消防员内穿服装的选择和设计提供针对性的建议[11]。

为此,本文首先通过调研确定现役消防员普遍穿着的内穿服装类型,开展着装人体热反应实验,测量人体在不同着装条件下的热生理反应和心理反应;其次,采用层次分析的综合评价方法,挖掘各项评价指标间的内在关联及效应权重,以期为消防员内穿服装的选择和开发设计提供理论指导。

1 人体热生理和心理反应测评

1.1 实验设计

1.1.1 实验样本

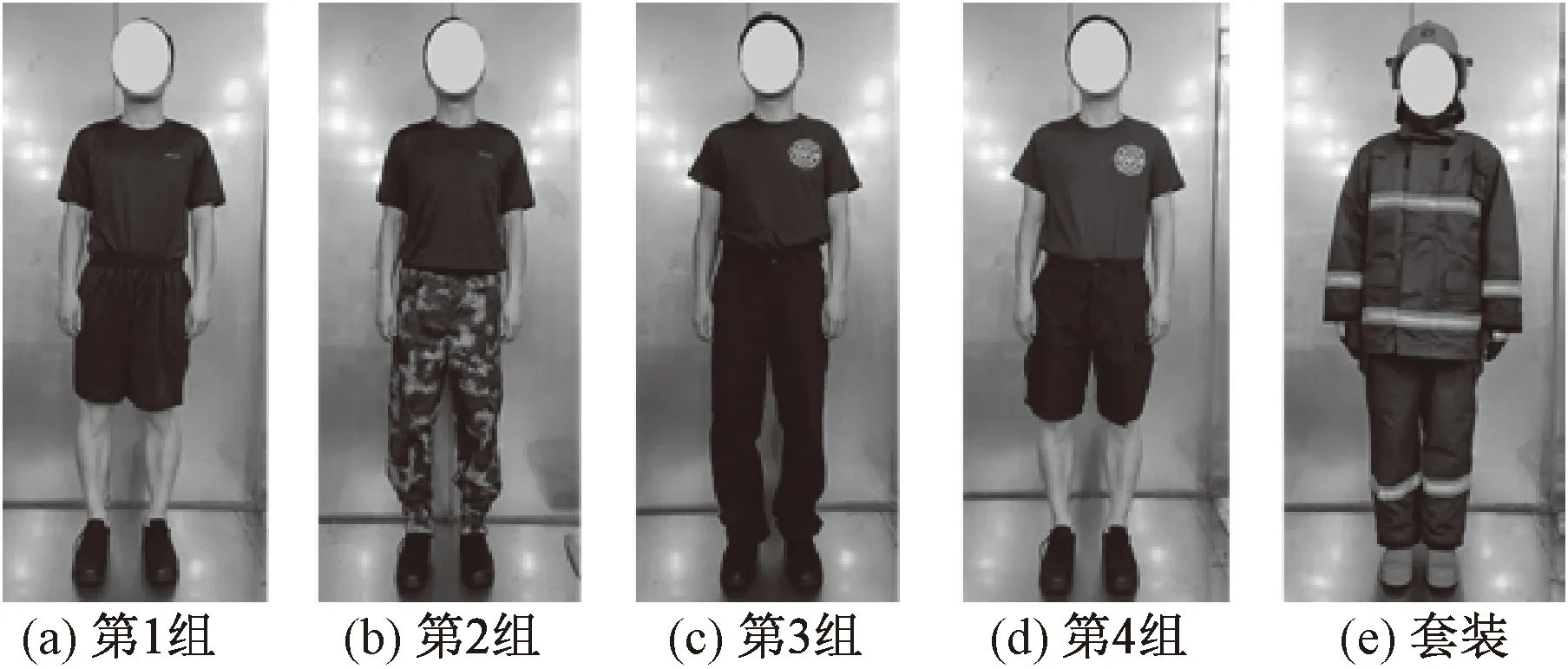

为获得消防员内穿服装的穿着现状,对安徽省和湖北省4个基层消防中队的203名消防员的内穿服装类型进行调研。

受访消防员内穿服装统计结果如图1所示。高频词依次为作训服、迷彩服、棉质、常服和防静电。24.27%的受访者选择迷彩服作为内穿服装,21.62%的受访者选择穿着作训服,13.12%的受访者选择穿着棉质服装,10.45%的受访者选择穿着常服(个人服装),9.6%的受访者选择穿着防静电材质服装,如Nomex®IIIA作业服。

图1 内穿服装统计结果词云图

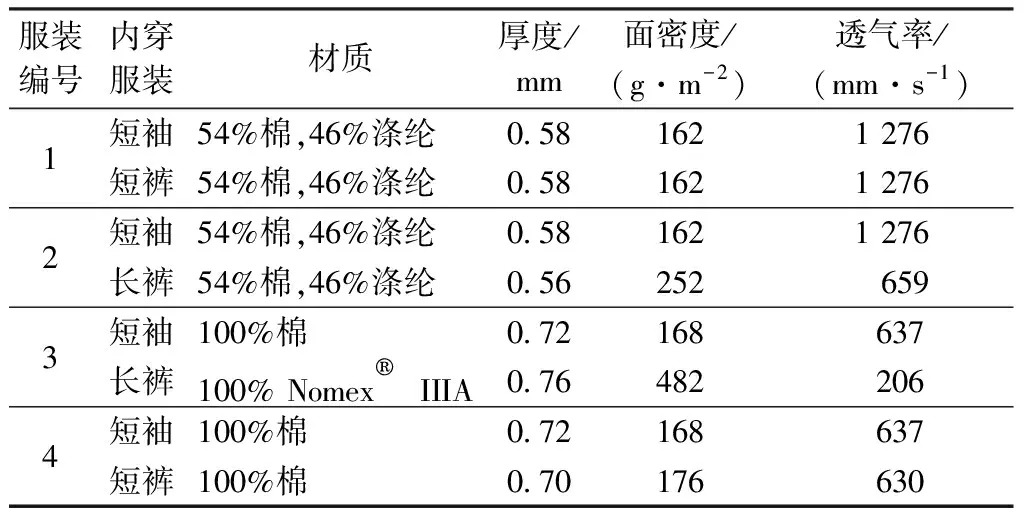

根据消防员内穿服装的调研结果,以作训服、迷彩服、棉质和防静电这4个高频词为基础,设计了4组内穿服装,如图2所示。第1组是现役作训服,由棉/涤纶短袖和棉/涤纶短裤构成;第2组是现役迷彩服,由棉/涤纶短袖和棉/涤纶长裤构成;第3组由纯棉短袖和Nomex®IIIA长裤构成;第4组由纯棉短袖和纯棉短裤构成。

图2 4组内穿服装及消防服套装示意

4组内穿服装的基本参数如表1所示。

表1 4组内穿服装的基本性能参数

4组内穿服装外穿着统一的消防服、消防靴、消防头盔和消防手套(见图2(e)),构成了4组实验样本。为便于描述,下文中的4组实验样本分别使用S1、S2、S3和S4表示。

1.1.2 热湿阻测试

使用34区段独立控温的Newton出汗暖体假人分别测试4组实验样本的总热阻(It)和总湿阻(Ret)。热阻测试按照ISO 15831—2004b《服装-生理反应-使用热假人测试服装的热阻标准》。设置气候舱温度为(22±0.5)℃,相对湿度为(30±10)%,风速为(0.4±0.1)m/s。采用假人的恒皮温控制模式,设定各区段温度为(35±0.2)℃。每组实验样本进行3次重复实验(误差控制在4%以内),结果取平均值。

湿阻测试参照ASTM 2370—2015《使用出汗假人测试服装的湿阻标准》。采用等温法,设置环境温度为(35±0.5)℃,相对湿度为(50±5)%,风速为(0.4±0.1)m/s。假人各区段温度仍设置为(35±0.2)℃,出汗量设置为800 mL/(h·m2)。每组实验样本进行3次重复实验(误差控制在25%以内),结果取平均值。

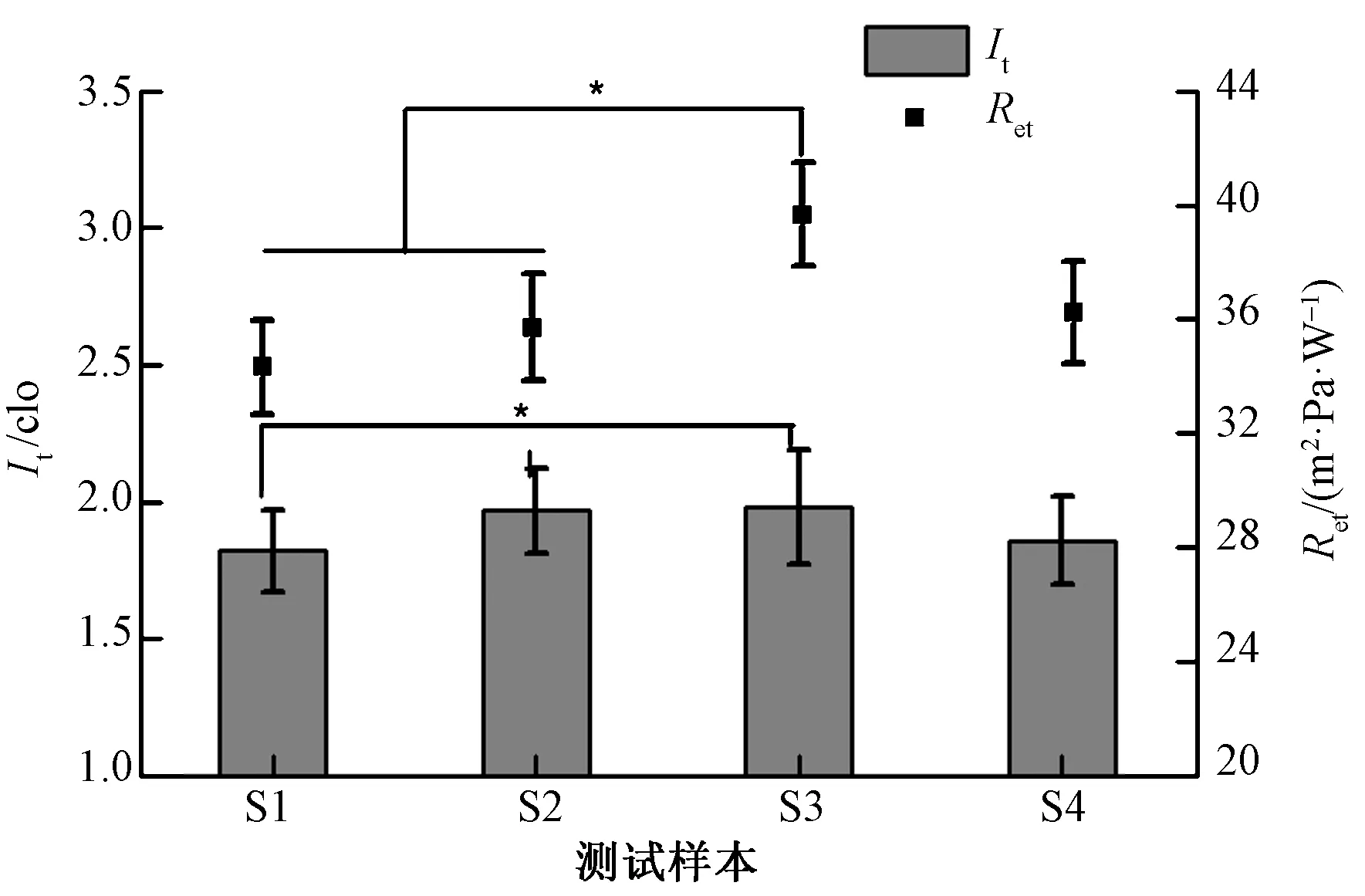

4组实验样本的It和Ret如图3所示。采用单因素重复测试方差分析检验4组实验样本的It和Ret是否存在显著差异,显著性水平设定为P<0.05。如存在显著差异,再使用邦费罗尼检验进一步确定存在显著差异的样本。

注:“*”表示样本间存在显著性差异。

如图3所示,4组样本It的高低排序为:S3、S2、S4、S1。S3的It最大,为(1.97±0.22)clo,显著高于S1约8.3%(P=0.02)。4组样本Ret的高低排序为:S3、S4、S2、S1。S3的Ret最大,为(39.67±1.17)m2·Pa/W;S1的最小,为(34.32±1.05)m2·Pa/W,且S3的Ret显著高于S1和S2(P=0.02,P=0.02)。可见,S3最不利于热量散失和水分传递,S1的热湿传递性能较优。S2和S4的It和Ret排序存在差异,这可能与内穿服装的覆盖率、材质及透气率有关。此外,比较4组样本的It和Ret排序,推测内穿服装的覆盖率对It具有更大影响,而Ret受到内穿服装材料属性的影响更明显。

暖体假人实验提供了4组实验样本的物理热湿传递性能,进一步通过热反应测试评价着装人体的热生理反应和心理反应。

1.1.3 受试者

根据前期调研获得的消防员个人基本信息(年龄为(23.28±4.50)岁,身高为(174.68±6.57)cm,体重为(71.76±9.81)kg,BMI为(23.50±1.28)kg/m2),选择与消防员体型和体质相似的8名男性(年龄为(23.00±3.50)岁,身高为(176.00±2.50)cm,体重为(68.00±5.00)kg,BMI为(23.00±2.10)kg/m2,体脂率为(14.00±4.00)%作为受试者。

1.1.4 评价指标及方法

选择平均皮温(Tsk)、心率(HR)、皮肤电反应(GSR)以及主观舒适度作为评价人体热生理和心理反应的指标。其中,GSR是汗腺活动或交感神经系统变化导致的皮肤电阻波动,单位为μS,可在一定程度上反映人体的出汗程度[12]。

使用Equivital EQ02生理检测系统实时记录受试者4点(前胸、右前臂、右大腿和右小腿)的局部皮温(T前胸、T前臂、T大腿和T小腿)、HR和GSR,并依据下式[13]计算Tsk:

Tsk=0.3T前胸+T前臂+0.2T大腿+T小腿

根据ISO 10551—2019《物理环境的人体工程学-评估物理环境的主观判断量表》,采用5级评价标尺,收集着装人体的整体不适感(1—舒适,2—轻微不舒适,3—不舒适,4—很不舒适,5—极不舒适)、热感觉(1—适中,2—温暖,3—热,4—很热,5—极其热)、湿感觉(1—干,2—略微湿,3—湿,4—很湿,5—极其湿)和黏附感(1—无黏附,2—略微黏,3—黏,4—很黏,5—极其黏)。

根据消防员感知不适部位的调研结果,热感觉、湿感觉和黏附感还采集了躯干、上臂、前臂、大腿和小腿5个局部的主观评分。

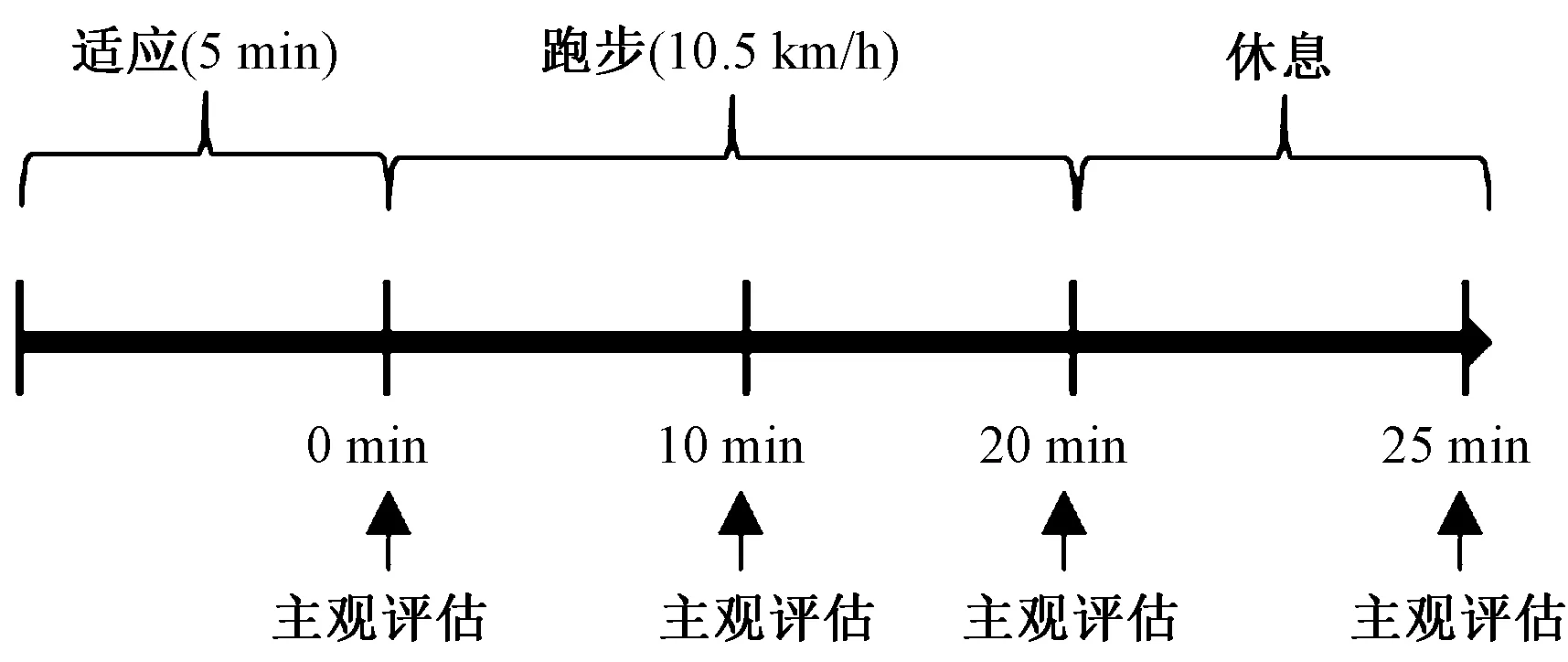

1.1.5 实验条件及流程

着装人体实验在温度为(22±0.5)℃,湿度为(30±10)%的气候舱内进行。

实验流程如图4所示。正式实验前,受试者穿戴EQ02生理检测系统;随后,受试者在跑步机上以10.5 km/h的速度运动20 min(依据ISO 7243—2017《热环境的人体工程学—使用湿球温度指数评估热应力》,该运动强度属于高代谢率水平,符合消防员日常训练或灭火救援任务的工作负荷);运动结束后要求受试者脱掉消防服和消防靴,在气候舱内休息5 min。在此过程中,EQ02生理检测系统每5 s记录1次受试者的Tsk、HR和GSR,分别在0、10、20和25 min时记录受试者的主观感知评分。

图4 测试流程示意图

1.2 数据分析

使用SPSS(版本 22,IBM,Armonk,New York,USA)对实验数据进行统计分析,显著性水平设定为P<0.05。对8名受试者的Tsk、HR和GSR和主观评分求平均值和标准差。

单因素方差分析用于检验受试者穿着4组实验样本时的Tsk、HR和GSR是否存在显著差异。如存在显著差异再使用Bonferroni检验进一步确定存在显著差异的样本。采用Shapiro-Wilk方法检验主观舒适度数据的正态性,利用球形假设检验方差齐性,随后选择Kruskal-Wallis检验分析主观评分的显著性差异。

2 实验结果与讨论

2.1 着装人体热生理反应

分别对运动和休息阶段受试者穿着S1~S4时的Tsk、HR和GSR进行对比分析。

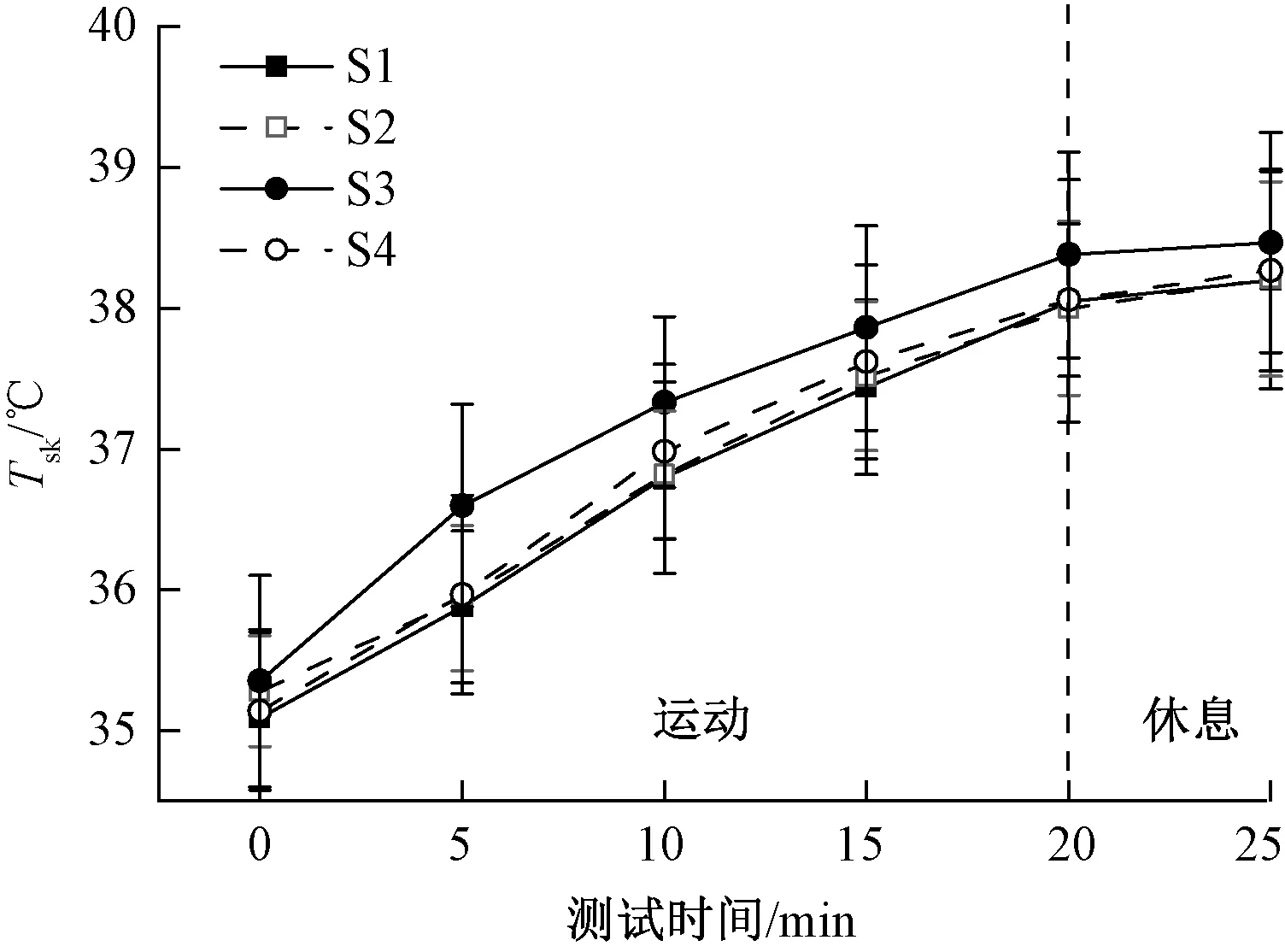

图5示出整个实验阶段的Tsk。在运动阶段,Tsk稳步增长,受试者穿着4组样本的Tsk高低排序结果为:S3、S4、S2、S1,这与Ret的排序结果一致。受试者穿着S1时的Tsk最低((36.78±0.57)℃),比S3低了0.5 ℃(P=0.00),穿着S2时的Tsk增长率最小,特别是在运动阶段的后10 min内,穿着S2时的Tsk增长率比S3低了1.8%。进入休息阶段,受试者穿着4组样本的Tsk趋于稳定,此时穿着S2的Tsk最低((38.17±0.72)℃)),比S3低了0.3 ℃(P=0.01)。可见,受试者穿着S2时的Tsk增长率最低,随着测试时间的增加,有助于维持Tsk的稳定。

图5 穿着不同实验样本时人体的平均皮温

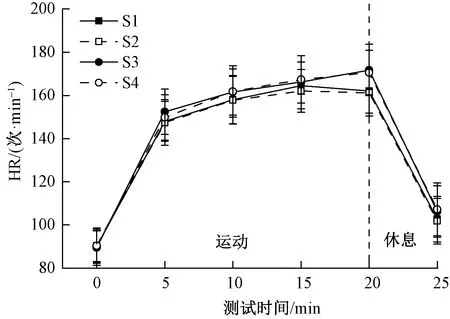

图6示出整个实验阶段的HR。在运动的前5 min内,HR迅速增加,增长率为63.05%~70.21%。在运动阶段,受试者穿着S2时的HR最低((148.32±2.31)次/min),比S3低约4.31 次/min(P=0.02)。在休息阶段,HR迅速下降,受试者穿着S2时的HR仍最低((107.87±1.45)次/min),比S3低了3.5 次/min,但4组样本间没有显著差异(P>0.05)。

图6 穿着不同实验样本时人体的心率

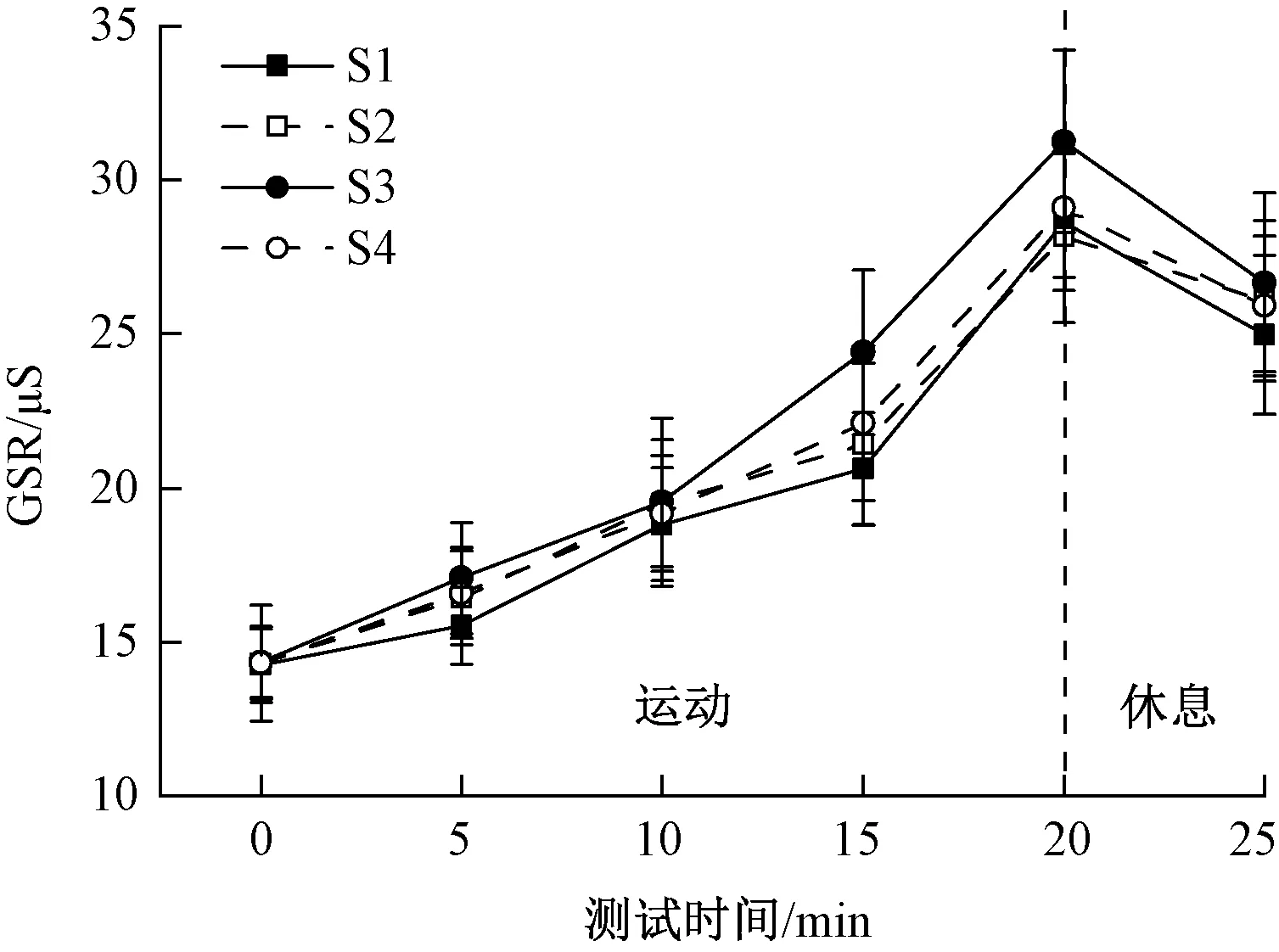

图7示出整个实验阶段的GSR。在运动的最后5 min,GSR增加明显,增长率为28.11%~38.86%;在休息阶段,GSR逐步下降。比较4组实验样本,在运动阶段,受试者穿着S1时的GSR最低((19.58±2.54)μS),且比S3小约1.75 μS(P=0.04)。在运动阶段的最后5 min,穿着S2时的增长率最小,GSR最小,这与Tsk结果一致。在休息阶段,受试者穿着S1时的GSR最低((24.99±6.68)μS),穿着S3时的GSR最高((26.68±6.68)μS),但4组样本间没有显著差异(P>0.05)。

图7 穿着不同实验样本时人体的皮肤电反应

由穿着4组实验样本时受试者的Tsk、HR和GSR结果可看出:短期运动时(运动阶段的前10 min),穿着S1时人体的热生理负荷相对较小;随着运动时间的增加,穿着S2时的人体热生理负荷相对较小。整体而言,穿着S3时的人体热生理负荷最高,这是由于S3具有最高的热阻和湿阻值,导致服装整体散热散湿难,不利于人体高强度运动和大量出汗时维持衣下微气候的温湿度。

2.2 着装人体主观舒适度

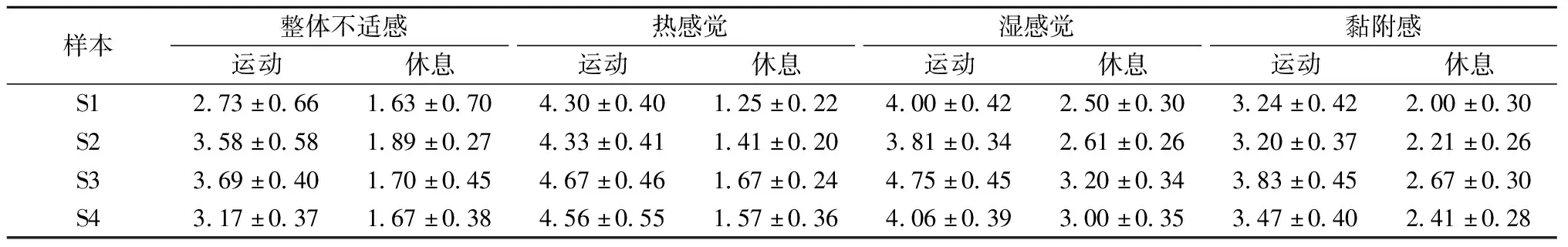

表2示出整个实验阶段受试者4种舒适度的主观评分。整体不适感结果显示:在运动阶段,受试者穿着S3的不适感最强烈,受试者反映内穿的纯棉短袖在出汗后产生明显黏附感;在休息阶段,受试者穿着S2的不适感最强烈,特别是大腿部位,受试者反映内穿的迷彩长裤裤脚开口小,且有束脚设计,不利于通风散热。但整个实验阶段内,4组样本的整体不适感评分没有显著差异(P=0.91)。

表2 人体穿着不同实验样本时的感知舒适度评分

进一步分析整体和局部的热感觉、湿感觉和黏附感评分。在运动阶段,受试者穿着S3时的热感觉、湿感觉和黏附感均最强烈,特别是前胸、上背和大腿部位;比较而言,受试者穿着S2时的湿感觉和黏附感较弱。由表2可知,穿着S2时的湿感觉得分明显小于其它3组样本,这与穿着S2时人体较小的GSR有关。统计结果进一步证明,穿着S2时的湿感觉得分显著低于S3约20.37%(P=0.01)。进入到休息阶段,受试者穿着S3时的湿感觉仍最强烈,且显著强于S1(P=0.03)。4组样本的热感觉和黏附感得分没有显著差异(P>0.05)。在休息阶段,受试者仅穿着内穿服装,S1内穿短裤较少的覆盖率以及涤纶/棉材质较优的透湿性更有助于人体散热散湿[14]。

此外,内穿短裤(S1和S4)运动时有5名受试者出现了不同程度的小腿擦伤。受试者内穿短裤时,未被覆盖的小腿和膝部有明显的接触不适,如摩擦、粗糙和黏附感等,且未覆盖部位直接与消防靴接触,在运动过程中对小腿和膝盖产生压迫,重复性压迫导致擦伤。

通过以上对人体不同部位主观舒适度结果的分析,发现着装人体各部位热感觉、湿感觉和黏附感的敏感度存在差异。其中,躯干的热湿不适感最强烈,前胸和颈部是热感觉较明显的部位,后背是湿感觉较明显的部位,这与男体出汗图谱的分布一致[15]。分析原因是:消防服衣领是紧束状态,热量无法散出,在上躯干聚积,造成热湿不适,而人体的四肢是接触不适感较明显的部位,内穿服装未覆盖的部位,如前臂、膝盖和小腿等,与消防裤接触时出现粗糙感和黏附感,小腿与消防靴接触时的摩擦损伤等。这些结果说明,后续对于消防员内穿服装的优化有必要考虑功能分区的设计手段,如前胸和后背拼接透气导湿面料,膝部和小腿拼接耐磨面料等。

2.3 基于权重分析的最优内穿服装选择

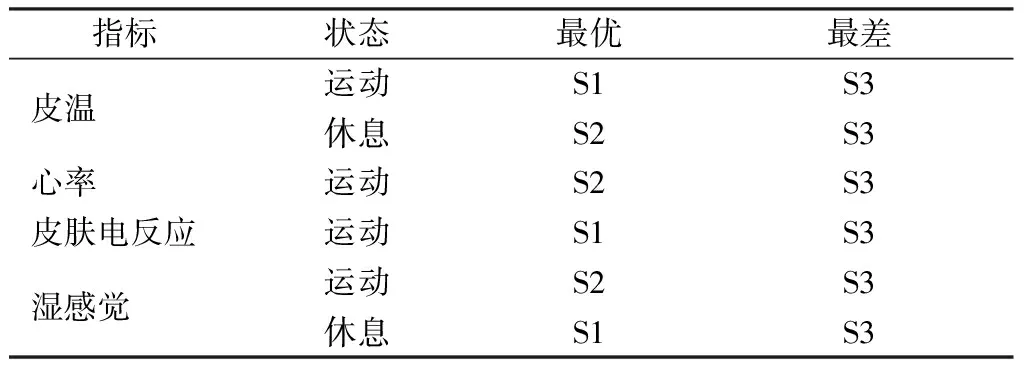

表3示出受到内穿服装显著影响的各项参数以及每项参数所表现出的最优和最差的样本。可以看出,4组样本中,穿着S3时人体的热生理负荷最高,但穿着S1和S2时没有呈现统一的结果。

表3 受到内穿服装显著影响的参数及最优组合

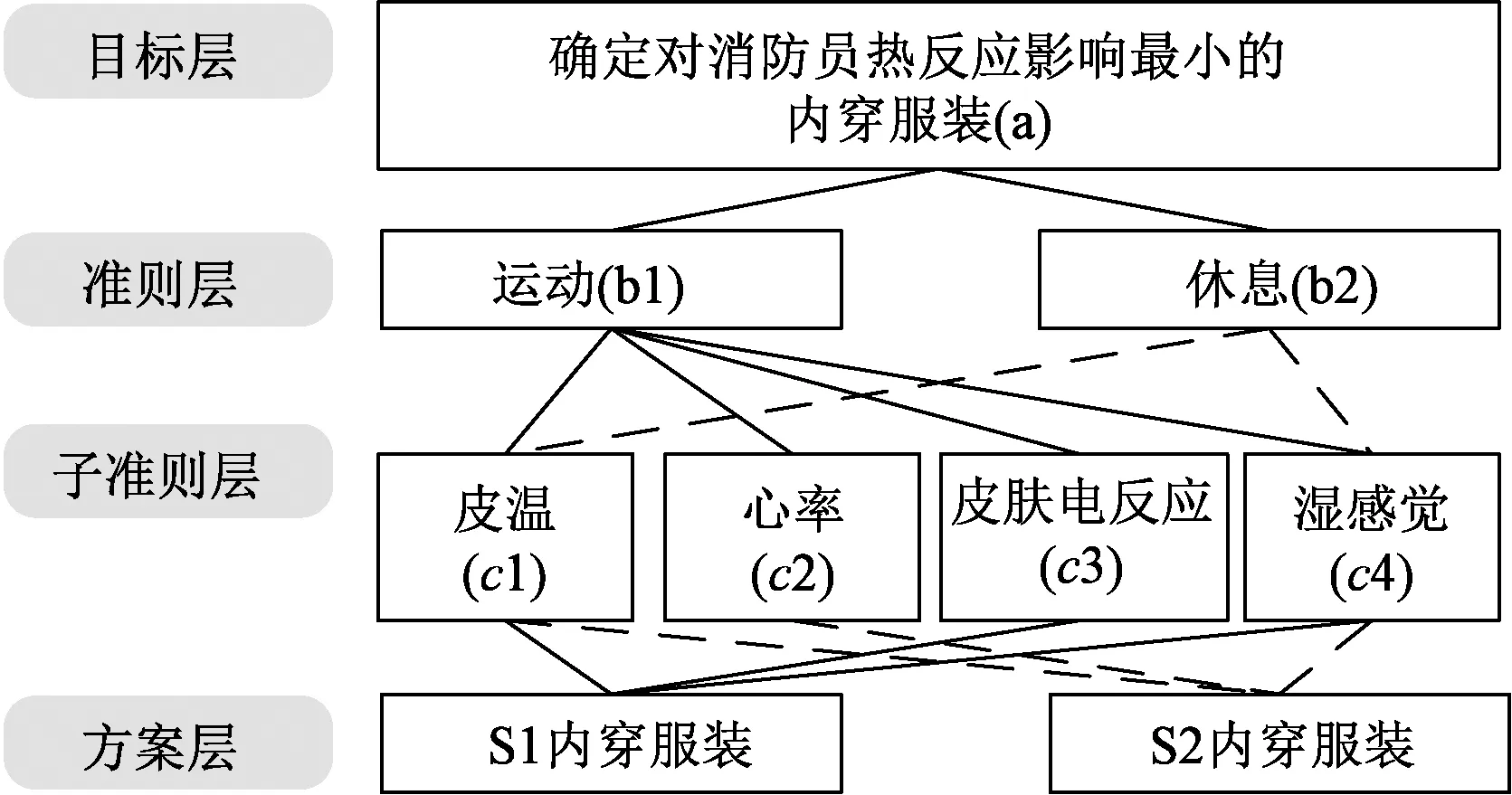

为实现对S1和S2的综合评价,利用权重分析方法,计算各项评价指标间的内在关联及效应权重,从而获得S1和S2的综合得分。考虑到本文存在双重判断准则(实验状态层和评价参数层),选择层次分析法组合独立性分析进行权重计算,层次模型如图8所示。

图8 评价指标层次分析图

目标层:确定对消防员热反应影响最小的内穿服装组合。准则层:运动和休息2种实验状态。子准则层:受到内穿服装显著影响的参数。方案层:选择S1或者S2内穿的服装。

准则层权重以调研获得的作业时长和休息时长的比例作为定权依据(运动的权重为80%,休息的权重为20%)。子准则层权重设定采用独立性权重的分析方法[16],即利用多元回归的方法计算c1~c4这4种指标参数的复相关系数R,R越大说明重复信息越多,权重则越小。c1~c4在运动和休息2种状态时的权重值如表4所示。

最终将准则层内每项运动状态的权重与子准则层内各项参数的权重相乘,计算得到S1内穿服装和S2内穿服装的综合得分,综合得分较高的即对消防员热反应影响最小的内穿服装组合。

S1内穿服装的权重值为:80%×24.34%+80%×24.71%+20%×25.97%=44.43%;S2内穿服装的权重值为:20%×21.91%+80%×24.75%+80%×26.20%=45.14%

由此可知,整个准侧层对总目标的权向量为(44.43%,45.14%),即S2内穿服装的综合权重值(45.14%)大于S1内穿服装(44.43%)。

综上,消防员内穿纯棉短袖和Nomex®IIIA长裤时的Tsk、HR、GSR值最高且湿感觉最明显,此时人体的热生理负荷和不适感最强烈。比较而言,当消防员内穿棉/涤纶短袖和棉/涤纶短裤时人体Tsk、HR、GSR和湿感觉的综合评价结果最优,此时,人体的热生理负荷最小,且舒适感最优。

3 结 论

消防员内穿服装的覆盖率、材质及透气率会显著影响消防服套装的总热阻和总湿阻,进而显著改变着装人体的平均皮温、心率、皮肤电反应和湿感觉。

利用权重分析法,通过判断平均皮温、心率、皮肤电反应和湿感觉这4项参数在评价人体热反应时的内在关联和效应权重,对不同着装条件下人体的热反应进行了综合评估。结果发现,消防服内穿纯棉短袖和Nomex®IIIA长裤时人体的热生理反应和心理反应皆最差,而内穿棉/涤纶短袖和棉/涤纶长裤时人体的热生理反应及心理反应的综合评分最高,其中着装人体的心率比其它3组样本小4.31 次/min,平均皮温和皮肤电反应的增长率较低,且湿感觉最不强烈。相比内穿短裤,内穿长裤没有显著增加人体生理负荷,且可有效避免小腿与消防靴或消防裤直接接触,有助于降低腿部擦伤风险。

此外,着装人体的热感觉、湿感觉和黏附感存在区域差异。其中,前胸、颈部和大腿部位的热感觉最强烈,后背的湿感觉最强烈,前臂、膝部和小腿部位的接触不适感最强烈。建议消防员内穿服装的优化需考虑功能分区的设计手段,如前胸和后背拼接透气导湿面料,膝部和小腿拼接耐磨面料。

本文研究仅从消防员热反应的角度对不同类型的内穿服装进行了评估。考虑到消防员需在极端环境下执行复杂的救援任务,消防服的防护性和活动灵活性也极其重要,后续研究有必要进一步开展燃烧假人实验和着装人体活动性实验,从防护、热湿和工效3个方面对消防服套装性能进行全方位系统评价。