后部多形性角膜营养不良49例共聚焦显微镜影像学观察

2023-02-13谢翠娟郭英杰赵天美

谢翠娟,郭英杰,于 欣,张 阳,赵天美,侯 杰

0 引言

后部多形性角膜营养不良(posterior polymorphous corneal dystrophy,PPCD)发病隐蔽,进展缓慢,患者常无明显自觉症状,因此易被临床漏诊。角膜共聚焦显微镜(invivoconfocal microscopy,IVCM)作为一种新型的光学显微镜,可以从细胞水平对活体角膜组织各层进行实时的、无创的观察分析[1],不仅在感染性角膜炎中发挥着重要的作用[2],在营养不良性角膜病变中也有独特的优势[3]。近期顾绍峰等[4]描述了18例PPCD患者IVCM下的影像学表现,指出使用IVCM可观察到PPCD患者Descemet膜和角膜内皮层独特的影像学特征。目前,现有的关于PPCD的IVCM影像学报道多为临床个案[5-6],且对同一患者的长期随访亦罕见报道。本研究利用IVCM对49例PPCD的多种形态影像学特征及Descemet膜进行了更进一步的观察和分析,并对各类型的PPCD患者内皮细胞密度进行了统计,同时对2例PPCD患者进行了长期的对比观察。

1 对象和方法

1.1对象采用回顾性病例研究,收集2013-01/2021-01于济南明水眼科医院屈光手术门诊、眼表科门诊、白内障术前筛查及青光眼科诊断的PPCD患者49例86眼,其中男32例,女17例,年龄19~87(平均42.5±22.9)岁。纳入标准:裂隙灯和IVCM检查均具有PPCD表现的患眼纳入研究内。排除标准:因基质混浊内皮在IVCM中无法成像的患者;纳入研究的患者可见IVCM典型影像但在病灶边缘和外周内皮细胞密度统计过程中,内皮细胞无法计数的患眼。本研究遵循《赫尔辛基宣言》要求,通过了济南明水眼科医院伦理委员会审定(2022伦理审查009号),所有研究对象均知情同意。

1.2方法所有患者均行视力、眼前段照相、裂隙灯显微镜和IVCM检查。

1.2.1诊断要点(1)裂隙灯显微镜下见1型囊泡型病变:典型表现为数目不等的泡状混浊,周围伴弥漫的灰色光晕;2型条带型病变:表现为角膜后部半透明的条带状,边缘为两条呈扇形花样平行的灰色改变;3型弥漫型病变:为整个角膜或大部分角膜Descemet膜灰色不规则增厚泡状,斑片状全层角膜水肿[7]。(2)IVCM下囊泡型病变为类圆形暗区,暗区周围及深基质层可见不定形的高反光物质;条带型为嵴样反光,赘疣样反光不规则或呈条带状分布;弥漫型为不规则匍匐样、“草莓”样改变或多种形态混合[8-9]。

1.2.2IVCM检查方法采用激光IVCM(HRT-Ⅲ)的角膜模块“Section模式”检查,重点观察Descemet膜及内皮层影像及细胞改变。放大倍数800倍,分辨率为1μm。检查前受检眼表面麻醉(盐酸丙美卡因滴眼液)1次,同时将有润滑作用的卡波姆滴眼液涂于镜头表面,安装一次性角膜接触帽;调整机器高度,受检者头部固定于托架上,眼睛注视纤维灯源或另一只眼注视指示灯,推进镜头,接触角膜后开始扫描。Cell Count模块计算内皮细胞密度,Volume模块动态连续纵深立体扫描,连续跟踪同一囊泡或同一病灶区由浅至深各层深的结构变化。采用Rostock角膜模块获取内皮细胞在病灶边缘和病灶外周的图像,执行手动细胞计数。

2 结果

2.1一般情况在确诊的患者49例86眼中,病变呈囊泡状的44眼(51%),其中片状强反光病灶隐藏于Descemet膜点状囊泡10眼,典型囊泡型34眼;病变呈条带样的16眼(19%);病变呈弥漫型26眼(30%)。

2.2IVCM分析

2.2.1IVCM内皮细胞密度分析三种类型患眼病灶边缘角膜内皮细胞密度均显著低于外周角膜内皮细胞密度,差异均有统计学意义(P<0.01,表1)。其中囊泡型44眼中病灶仅存于Descemet膜未达内皮层者有10眼,病灶边缘内皮细胞密度2567±302cell/mm2;病灶呈典型囊泡型者34眼,病灶边缘内皮细胞密度1854±508cell/mm2。条带型16眼中,有4眼病灶边缘内皮细胞无法计数。弥漫型26眼中,有4眼基质层混浊,水肿严重,可见典型病灶影像但内皮细胞密度各方位均计数不清。2型条带型和3型弥漫型的患眼病灶边缘内皮细胞密度及外周内皮细胞密度均较1型囊泡型角膜内皮细胞密度显著降低(P<0.05);3型弥漫型的患眼外周角膜内皮细胞密度较2型条带型角膜内皮细胞密度显著降低(P<0.05);3型弥漫型的患眼病灶边缘角膜内皮细胞密度较2型条带型角膜内皮细胞密度无显著降低(P=0.063)。

表1 不同分型的PPCD患眼角膜内皮细胞密度比较

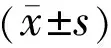

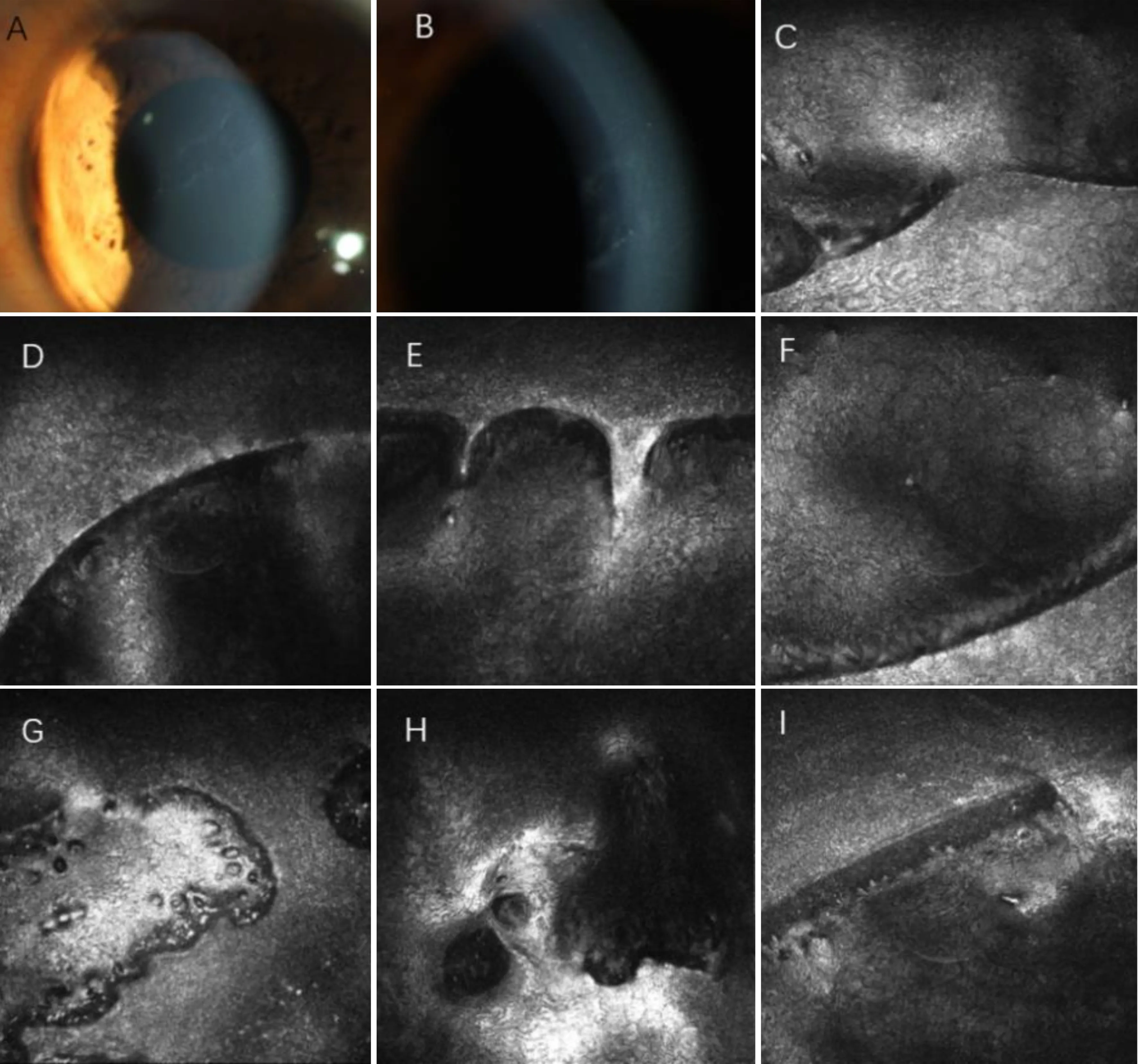

2.2.2IVCM影像分析图1扫描示例病变区由浅至深的特点,深基质层接近Descemet膜处晕样不规则强反光,可见囊泡边界,继续深扫描见被挤压的不规则内皮细胞(或点条状亮反光),再深层见圆盘状凹陷暗区。(1)囊泡型:裂隙灯显微镜下可见角膜近内皮层局限性混浊有灰白色晕圈,有单个或多个泡状结构呈不规则分布(图2A、B)。IVCM扫描时较小的囊泡在深基质层至Descemet膜处,为反光增强的不规则区域,未影响内皮细胞形态,强反光区域可见单个或多个圆点状暗区(图2C~E);典型的囊泡样改变为单个孤立、成串、成簇的大小不等的圆盘状暗区,环绕暗区的Descemet膜可见不规则团状强反光,暗区边缘内皮细胞边界迂曲形态异常,部分呈指纹状,内皮细胞边缘的暗区及圆盘样暗区共存(图2F),部分囊泡暗区内可见成簇或条状的黑白小体(图2G),成串成簇的不规则暗区(图2H、I)。(2)条带型:裂隙灯显微镜下多为水平状或扇形外观,为单条的宽带状或多条较短的宽带相连(图3A、B),部分患眼可见宽带状病变以及散在的小囊泡。IVCM影像中多见条带病灶的边缘(因条带较宽,常不能在同一幅图片中显示),似筑起的堤坝状或脊样,堤状反光边缘或附近常可见赘疣样反光呈散在或条状分布,似弧形贝壳边缘。平行的脊样反光中央内皮细胞呈多形性改变,内皮细胞扩大、边界迂曲或呈橘皮样改变,隆起部分呈不规则延展(图3C~F),较宽的条带暗区与囊泡型中圆盘状暗区并存(图3G、H),可见不规则隆起(图3I);(3)弥漫型:裂隙灯显微镜下为部分或全角膜Descemet膜不规则混浊增厚,并可伴全层角膜水肿混浊,部分患者就诊时出现上皮水泡样改变,基质层呈不规则混浊或瘢痕样改变,角膜浅层见黄褐色沉积物(图4A、B),窄裂隙下可见角膜后部Descemet膜不规则增厚明显(图4C)。IVCM影像中上皮细胞多较模糊,部分患眼可见上皮层空泡样暗区,基质层成像似瘢痕样反光,较透明区内皮层可见条索状或不规则凸起,向周边延展,呈匍匐状,内皮细胞边界迂曲指纹状(图4D、H),部分可见赘疣样反光呈条索状或枝条状分布(图4E),部分内皮细胞上皮化,Descemet膜处多可见表面粗糙、反光不一散在分布的圆点,似“草莓样”表现(图4F),部分可见条索样不规则隆起(图4G、I)。

图1 共聚焦显微镜Volume模块动态连续纵深立体扫描囊泡形态(×800)。

图2 囊泡型PPCD裂隙灯与IVCM图片 A:单个囊泡及围绕的光晕;B:多个囊泡及围绕的光晕;C~E:Descemet膜处可见不规则增厚强反光,内部可见单个或多个点状孔洞;F:内皮层圆盘状暗区及反光异常的内皮细胞;G:三个大小不一的类圆形暗区,其内有黑白色小体及线状连接;H、I:形态不一的暗区成串排布。

图3 条带型PPCD裂隙灯与IVCM图片 A:角膜中央平行走行的宽条状改变;B:宽条状边缘兼有囊泡;C~F:弧形的脊样或贝壳边缘,平行的脊内部仍可见内皮细胞,细胞扩大,散在点状赘疣;G、H:条带和囊泡共存影像;I:病灶边界呈短直的锯齿样。

图4 弥漫型PPCD裂隙灯与IVCM图片 A、B:基质混浊,可见黄褐色条状、团状铁质沉着;C:Descemet膜明显不规则增厚;D:不规则凸起向周边延展,呈匍匐状;E:延展呈枝条状;F:内皮细胞扫描不清,表面粗糙,大量孔洞,呈“草莓样”;G、I:不规则隆起呈条索样;H:暗区及匍匐样的延展融合成片。

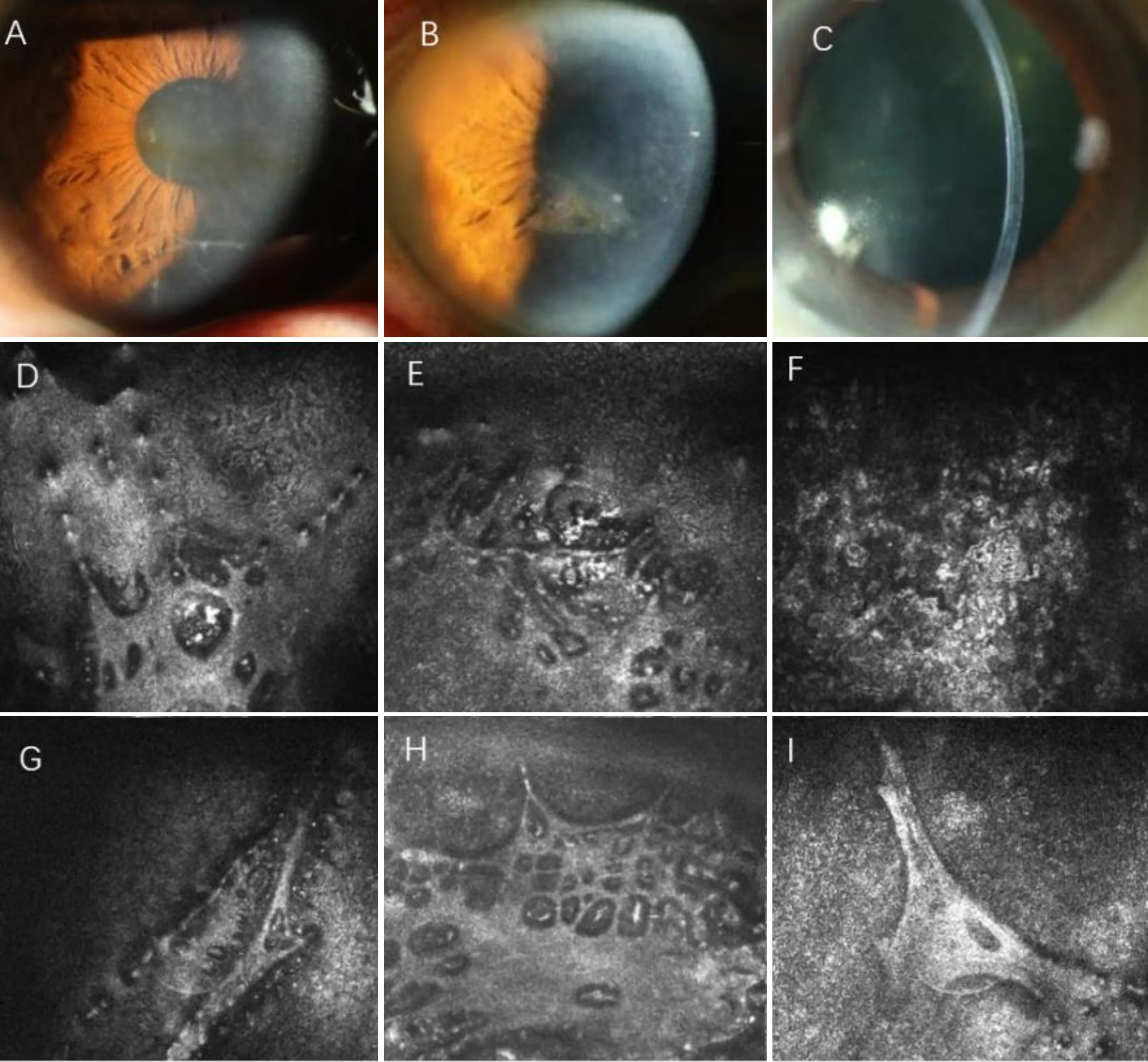

2.3两例复诊患者IVCM检查结果对比患者1,男,19岁,角膜屈光手术术前筛查时裂隙灯下见右眼角膜后表面数个囊泡状混浊,左眼角膜后表面条带状混浊。IVCM影像下右眼可见内皮细胞层橘皮样影像,囊泡区为圆形或椭圆形火山口样影像(图5A1~D1),远离病灶(外周)内皮较完好区细胞密度2157±35cell/mm2;左眼可见宽带状影像,边缘呈堤状外观,可见似赘疣样反光呈条带状分布(图5E1~H1),远离条带区(外周)区域细胞密度957±31cell/mm2,因内皮细胞数量较少,未行屈光手术。5a后因眼部干涩复诊,裂隙灯下仍可见右眼数个囊泡,左眼内皮条带状增宽呈椭圆状,共聚焦显微镜右眼仍可见圆盘状或椭圆的火山口样暗区,左眼赘疣样反光呈堤状或条带状弧形分布(图5A2~D2、E2~H2)。内皮细胞扩大,右眼远离病灶(外周)内皮较完好区细胞密度1859±49cell/mm2,左眼远离条带区(外周)区域细胞密度789±39cell/mm2,内皮细胞密度较5a前降低,基质未见明显混浊瘢痕。

图5 随访患者1双眼初诊与5a后IVCM对比 A1~D1:初诊时右眼IVCM影像;A2~D2:5a后复诊时右眼IVCM影像;A1、A2:基底膜下神经纤维;B1、B2:基质层细胞;C1、C2:病灶区域影像,内皮层同一位点5a后IVCM影像对比;D1、D2:远离病灶区域外周内皮影像;E1~H1:初诊时左眼IVCM影像;E2~H2:5a后复诊时左眼IVCM影像。

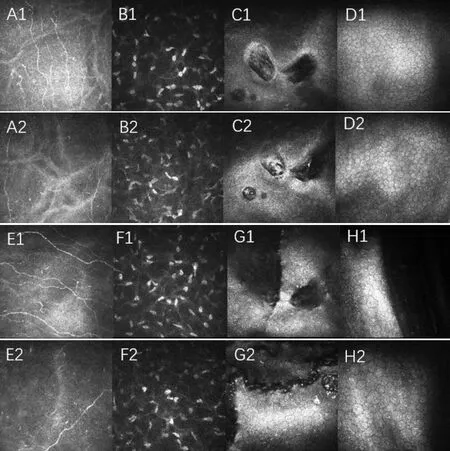

患者2,女,67岁,白内障术前检查,裂隙灯下双眼角膜基质混浊,Descemet膜明显增厚不平整,IVCM检查于双眼中央区基质层见匀致中高反光的瘢痕影像,周边基质细胞成像清晰处扫描可见Descemet膜及内皮影像,右眼内皮层宽条索状、密集弹坑匍匐样改变,大部分区域内皮细胞扫描不清,条索状影像上方清晰处内皮细胞995±45cell/mm2;左眼内皮细胞橘皮样、指纹样改变,可见多处边缘呈堤状的外观,条索状影像上方内皮细胞计数1184±48cell/mm2。因内皮细胞数量较少,双眼均选择ECCE(白内障囊外摘除)手术方式,4a后复诊见角膜中央混浊区域较前略扩大,均见黄褐色不规则线状沉着,内皮仍增厚不平整,IVCM发现:双眼大部分区域的内皮细胞仍扫描不清,呈条索状、密集弹坑状,扫描可成像部分内皮细胞扩大,右眼条索状影像上方清晰处内皮细胞816±46cell/mm2,左眼条索状影像上方清晰处内皮细胞1013±50cell/mm2,见图6。

图6 随访患者2双眼初诊与4a后IVCM影像对比 A1~D1:初诊时右眼IVCM影像;A2~D2:4a后复诊时右眼IVCM影像;E1~H1:初诊时左眼IVCM影像;E2~H2:4a后复诊时左眼IVCM影像。

3 讨论

PPCD是由Koeppe[10]于1916年首次描述的罕见常染色体显性遗传病,该病主要累及角膜Descemet膜及内皮层,形态高度多变。其内皮细胞分泌的Descemet膜异常增厚,多数患者是无症状的,常在常规的眼部健康检查时诊断出来。其发展可以是无进展的,也可以是进展非常缓慢的。

既往研究表明后部多形性的改变逐渐破坏了内皮细胞,致使内皮细胞密度降低。Syed等[11]研究表明外周内皮细胞计数是角膜内皮损伤的预测因子,并有较高的统计显著相关性,外周内皮细胞计数增加了用于评价PPCD的临床参数。本研究通过对囊泡型、条带型和弥漫型的PPCD内皮细胞计数进行分析,发现三种类型的PPCD患眼远离病灶区域的外周内皮细胞密度均明显高于病灶区或病灶区边缘,其中弥漫型PPCD患者平均内皮细胞密度最低。此外,随着疾病的进展,内皮细胞计数随之减少,当病灶区域内皮细胞计数无法分析时,外周内皮细胞仍可清晰成像,所以外周的内皮细胞密度对PPCD患者也有非常重要的意义,可以作为评价内皮功能的重要指标。

既往2篇[4,12]对PPCD观察的文章中,3型弥漫型患眼数分别为6眼、2眼,IVCM表现内皮细胞失去六边形的形态,呈复层上皮细胞样化生,可见高反光细胞核,部分表现为“草莓样”形态或呈沟壑状,研究观察和描述例数较少,这可能与弥漫型在PPCD患者中占比较低有关。本研究弥漫型占比30%,在收集的弥漫型26眼中,18眼可见较明显不规则线状或团状黄褐色铁质沉着,IVCM的观察中除了“草莓样”形态或沟壑状形态外,还观察到不规则凸起向周边延展,呈匍匐状,部分延展呈枝条状,可见似赘疣样反光呈条索状不规则分布,匍匐部分的中央或旁中央可见不规则暗区,部分患眼Descemet膜处可见中高反光的粗条索状隆起。

2例随访的PPCD患者均为查体所发现,并无其他眼表不适症状,通过IVCM观察,病例1病变形态表现为右眼囊泡型、左眼条带型,病例2的双眼均呈弥漫型。Ahn等[13]研究了7例儿童PPCD患者3a后的内皮细胞丢失率为12.4%,Giacomo等对2例患有PPCD的年龄相关性白内障行超声乳化和人工晶状体植入,透明质酸钠保护填充,进行术后6mo随访,内皮细胞数量丢失率为13.4%[14]。病例1右眼5a后IVCM显示内皮细胞丢失率为13.8%,左眼为17.6%,病例2右眼4a后内皮细胞丢失率为18.0%,左眼为14.4%,与此前的研究接近但较前研究观察时间长,可能与此疾病的进展过程相对缓慢有关。病例1采集到同一囊泡位点5a后的IVCM影像,囊泡增大不明显,囊泡边缘内皮细胞较前成像略模糊。病例2双眼病灶区较透明区基质细胞密度略降低,混浊区基质细胞被中高反光代替,这可能与Laganowski等[15]描述的角膜反复轻度水肿引起的基质瘢痕有关。

IVCM不仅能清晰观察角膜Descemet膜及内皮层形态和细胞数量变化,它的高倍放大和更大的横向分辨率还可以详细观察全角膜各层间变化,包括基底膜神经纤维、基质及其他角膜细胞水平的影像改变[16-17],对PPCD的诊断起到重要作用,提供内皮水平的定性分析,有助于PPCD和Fuchs角膜内皮营养不良等疾病的鉴别。IVCM也存在部分弊端,如单次观察的面积较小,因此在进行角膜内皮细胞计数时,IVCM的取样量较小,存在较大的误差。在对此研究患者内皮细胞计数时,外周内皮细胞与病灶区距离无法测量,而距离病灶区域越近,内皮细胞密度越小,为减小误差,可成像部分包括病灶区边缘和外周均选择3个位置点取其平均数作为最终选择的数值。

本研究对49例不同分型的PPCD患者进行了IVCM描述,并对内皮细胞密度进行了统计分析,为扩充PPCD的临床特点提供了影像支撑。在临床诊疗过程中,使用裂隙灯后照法筛查发现有Descemet膜的异常或怀疑PPCD时,可及时行IVCM检查进行辅助诊断和分型。