基于因子分析的河南省科研事业单位创新能力评价研究

2023-02-13王新任伟尹君

王新 任伟 尹君

(河南省科研平台服务中心,河南 郑州 450003)

0 引言

科技部《中国区域科技创新评价报告2020》和中科院《中国区域科技创新能力评价报告2020》显示,2020年河南省综合科技创新水平比2015年提升3位,居全国第17位;河南省科技创新指数从排名第15位上升到第13位。科技成就离不开科研单位的创新发展,而科研事业单位作为事业单位的重要组成部分,是激活创新的驱动器。随着科技创新体系建设的推进和国家战略科技力量建设的强化,创新能力在科研事业单位中的重要地位已不容忽视。2020年河南省科研事业单位221个,比去年减少6个;科技经费内部支出439 848万元,占经费内部支出总额的66%;科技活动收入427 787万元,占经费收入总额的63.8%;科技活动人员共13 654人,占从业人员的63.6%,其中研究与试验发展(R&D)人员7 151人,占科技活动人员的52.4%;产出科技论文3 436篇,科技著作174种,形成国家或行业标准数81项,植物新品种权授予数119项,软件著作权数327件。由此可见,科研事业单位创新能力的强弱直接关系到该地区科技产出和创新水平的高低。

为进一步促进全省科技事业高质量发展,河南省人民政府办公厅印发《河南省支持科技创新发展若干财政政策措施》,为新时代科研单位的发展提供了保障机制[1]。但是,河南省不同地市科研事业单位科技创新能力存在较大的差异性,必须正确评价自身的科技创新实力,针对劣势进行调整,不断提高创新能力,这也是更好服务地区社会发展的客观要求。因此,在实施创新驱动发展战略和建设科技强省的大背景下,笔者以此为研究切入点,通过体系构建,分析河南省各地区科研事业单位创新能力水平,采用因子分析法评价科技创新能力的综合指标,为进一步提升全省科技创新能力提供理论依据。

1 创新能力评价指标体系的构建

1.1 构建原则及指标选取

评价指标须符合科研事业单位科技创新的特点要求,并且能够充分反映全省各地科研事业单位的科技创新能力,因此要兼顾科学性、导向性、可比性和可获取性等原则。由于科研单位科技创新的能力评价既关注创新效率的高低,又重视创新的未来发展潜力。结合评价体系构建原则,在参考《中国区域科技创新评价报告》内部指标的基础上,对《河南统计年鉴》《河南科技年鉴》《河南科技统计年鉴》中的指标进行筛选和整理,最终选取科技活动人员人均科研基建(万元/人)、科技活动人员人均科技经费内部支出(万元/人)、专利授权数(件)、专利所有权转让及许可收入(万元)、拥有有效发明专利总数(件)、每R&D人员拥有科研机构(个/人)、科技论文(篇)、科技著作(种)、形成国家或行业标准数(项)、植物新品种权授予数(项)、非专利技术性收入(万元)、软件著作权数(件)共12个指标来评价河南省18个地市科研事业单位科技创新能力。

1.2 评价方法及数据来源

创新能力评价常见的方法有加性加权法、基于理想解的排序方法、层次分析法、因子分析法、神经网络模型法等。由于科研单位创新能力评价指标中不仅涉及定量和定性指标,而且各指标在不同要素中影响程度不一,因此本研究采用因子分析法开展河南省科研事业单位科技创新能力评价,以全省18个地市反映科技创新能力的主要指标作为基础数据,该基础数据来源于《河南科技统计年鉴》和《河南统计年鉴》。

2 实证计算

2.1 因子分析数学模型

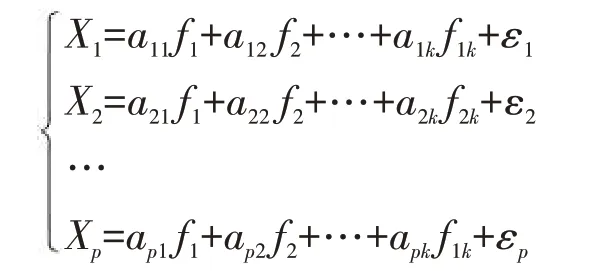

因子分析数学模型为式(1)。

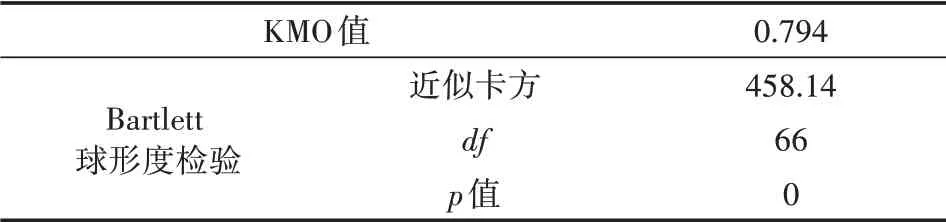

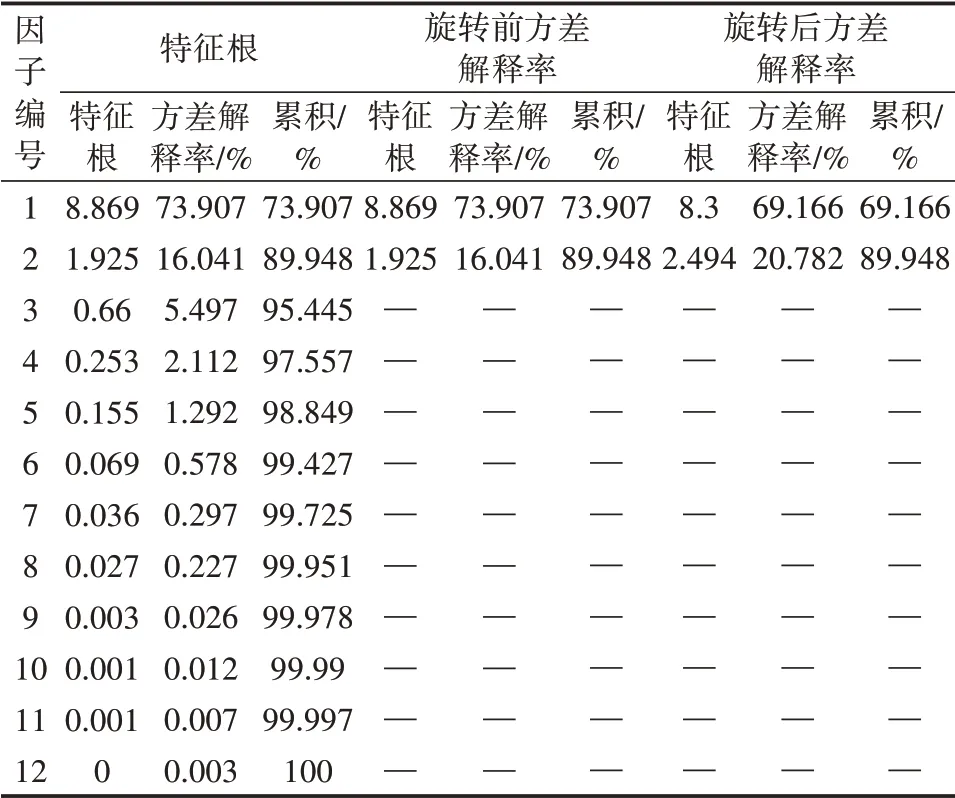

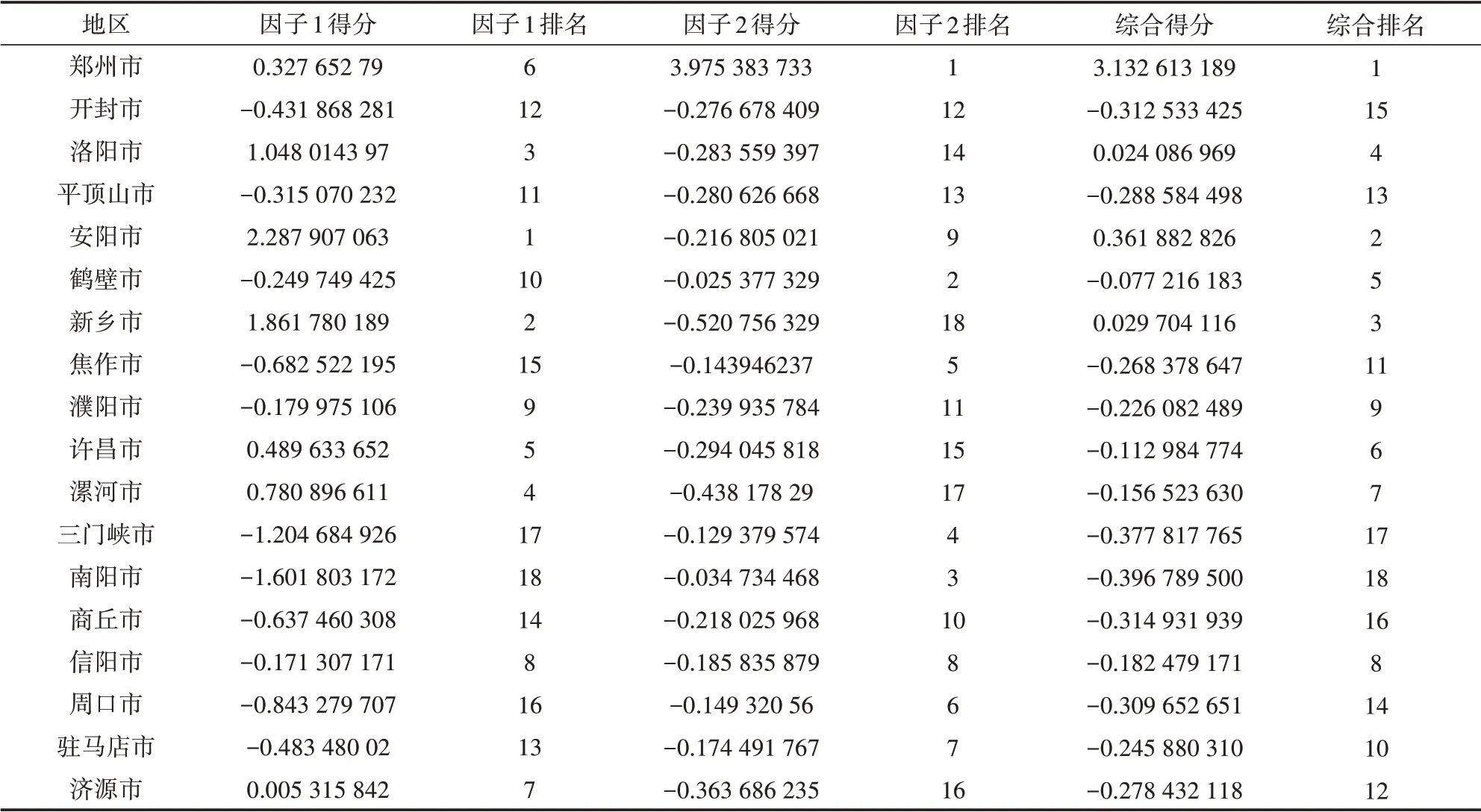

式中:Xi为标准化原始变量;fi为因子变量(k 表1为KMO和Bartlett的检验[2-5]。 表1 KMO和Bartlett的检验 从表1可以看出,KMO值为0.794,大于0.6,且通过Bartlett球形度检验(p<0.05),说明该数据适合因子分析研究。 表2为方差解释率表[2-5]。 表2 方差解释率表 表2利用的提取方法为主成分分析法。由表2可知,因子分析一共提取出2个因子,特征根值均大于1,此2个因子旋转后的方差解释率分别是69.166%和20.782%,旋转后累积方差解释率为89.948%,分析效果较理想。另外,用2个主成分来解释89.948%的原始变量信息,一定程度上可以减少数据分析的复杂性。 表3为旋转后因子载荷系数表。 表3 旋转后因子载荷系数表 由表3可知,所有指标对应的共同度值均高于0.4,意味着研究项和因子之间有着较强的关联性,因子可以有效地提取出信息。 第一公因子的高载荷指标有当年科技经费投入科技活动人员人均科研基建(万元/人)、科技活动人员人均科技经费内部支出(万元/人)、每R&D人员拥有科研机构(个/人)等指标,可反映该地区科研事业单位科技活动人员、科研经费、基建资金等投入水平情况。因此,可将第一公因子命名为创新投入因子。 第二公因子的高载荷指标有专利授权数(件)、拥有有效发明专利总数(件)、科技论文(篇)、科技著作(种)、形成国家或行业标准数(项)、植物新品种权授予数(项)、专利所有权转让及许可收入(万元)、非专利技术性收入(万元)、软件著作权数(件)等指标,这些指标比较集中反映该地区科研事业单位科技产出和创新成果转化等情况。因此,可将第二公因子命名为创新产出因子。 基于标准化后数据建立关系表达式,使用“成分得分系数矩阵”建立因子和研究项之间的关系等式,见表4。 表4 成分得分系数矩阵 因子得分1=0.423×科技活动人员人均科研基建(万元/人)+0.420×科技活动人员人均科技经费内部支出(万元/人)+0.016×专利授权数(件)+0.043×拥有有效发明专利总数(件)-0.015×科技论文(篇)-0.063×科技著作(种)-0.026×形成国家或行业标准数(项)-0.027×植物新品种权授予数(项)-0.054×专利所有权转让及许可收入(万元)-0.020×非专利技术性收入(万元)-0.344×每R&D人员拥有科研机构(个/人)-0.031×软件著作权数(件)。 因子得分2=-0.087×科技活动人员人均科研基建(万元/人)-0.071×科技活动人员人均科技经费内部支出(万元/人)+0.112×专利授权数(件)+0.103×拥有有效发明专利总数(件)+0.121×科技论文(篇)+0.133×科技著作(种)+0.124×形成国家或行业标准数(项)+0.121×植物新品种权授予数(项)+0.115×专利所有权转让及许可收入(万元)+0.122×非专利技术性收入(万元)+0.064×每R&D人员拥有科研机构(个/人)+0.125×软件著作权数(件)。 综合得分是旋转后方差解释率与因子得分乘积后累加计算得到:(20.782×因子得分1+69.166×因子得分2)/89.948,最终为:0.231×因子得分1+0.769×因子得分2。综合计算18个地市科研事业单位创新能力的因子得分,如表5所示。 表5 综合得分及排名情况 从创新投入因子得分分析,排在前6位的是安阳市、新乡市、洛阳市、漯河市、许昌市、郑州市,可见这6个地市对科研事业单位的项目、经费、人力等支撑均走在全省前列。这些地区拥有相对较多的高水平科研事业单位,获取较强的科技资源投入。但是,从第二主因子得分来看,安阳市排在第9位,新乡市排在第18位,洛阳市排在第14位,漯河市排在第17位,许昌市排在第15位,说明这些地区存在资源投入浪费和投入过剩情况。 从创新产出因子的得分分析,排在前6位的是郑州市、鹤壁市、南阳市、三门峡市、焦作市、周口市,说明这6个地区科研事业单位科研成果产出较多,并且有较强进行科技成果转化的支撑优势。但是南阳市、三门峡市、焦作市、周口市的第一主因子得分排在后4位,说明这些地区科研事业单位科技创新投入能力相对不足。 从因子总得分分析,排在前4位的是郑州市、安阳市、新乡市、洛阳市,且综合得分高于全省平均水平,表明这些地区科研事业单位科技创新能力最强,符合河南省整体分布现状。对于郑州市来说,其作为省会城市,是全省的政治、文化中心,因此上级部门对其科研事业单位的科技创新投入力度较大。南阳市、三门峡市、商丘市、开封市、周口市因子总得分排序在后5位,说明这些地区科研事业单位综合水平较低。此外,三门峡市、商丘市、周口市等这些地区均属于河南省周边地区,地处河南省与邻省的交界处,科研基地少,研究能力薄弱,高层次人才较匮乏,研发投入落后经济发展,因此科技创新能力较低。 基于以上分析,为提高河南省各地区科研事业单位科技创新能力提出几点建议。 政府在地区科技创新建设与发展中占据不可替代的位置。首先,政府应规划各地区经济和社会发展,分析制订科技发展计划,合理配置科技资源,提高投入产出效率,使各地区充分发挥科技资源优势。其次,支持科研事业单位设立管理体制创新、运行机制高效、用人方式灵活的新型研发机构,引进和培养高层次科技人才,实施综合预算管理和绩效评价,完善科技成果转化政策。最后,提高科技经费等财政支出在科技研发中的比重,加大财政研发资金支持力度,发挥财政科技投入对科研事业单位创新投入的放大、示范、增效作用,为全方位提升全省科研单位科技创新水平保驾护航。 各地区之间应打破壁垒,丰富交流形式,通过举办研讨会、展览会等,共享发展,取长补短,共同进步。科技创新能力相对有优势的地区,科研事业单位主动与其他地区交流探讨有关科技创新难题,帮助改善科技创新模式,释放创新创造动能。此外,利用各个地市的科技资源吸引全国相关科创企业建立密切合作,鼓励科技活动人员多参加学术交流,学习前瞻性科技知识,掌握科技创新的主动权,同时构建覆盖科研单位研发生产全过程的综合性服务,强化对科研事业单位的支撑作用,为地区整体科技创新能力的提高注入新活力。 综上所述,笔者以河南省科研事业单位的数据为样本对象,创新之处在于将因子分析数学模型应用到科技创新能力的评价中进行实证分析,研究表明该指标体系建立具有一定的实用性,为初步探索河南省各地市科研事业单位提供理论依据。但是有一些局限,比如科研事业单位的科技创新能力发展是动态变化的,评价框架中选取的是静态评价指标,没有科技创新环境变化、平台合作体系变化等动态指标,在下一步的研究中可以采用静态和动态指标相结合的方式确定指标权重。2.2 检验

2.3 方差贡献分析

2.4 因子载荷矩阵分析

2.5 计算综合得分

3 结果分析

3.1 因子单项得分的结果分析

3.2 因子综合得分的结果分析

4 提升科技创新能力的对策建议

4.1 着力发挥政府宏观调控作用

4.2 加强各地市间的合作

5 结语