可视化教学:多元表征下的学生思维发展

2023-02-11陈艳兰江苏省苏州市吴中区华东师范大学苏州湾实验小学

陈艳兰 江苏省苏州市吴中区华东师范大学苏州湾实验小学

2022 版语文课程标准指出,义务教育语文课程培养的核心素养,是学生在积极的语文实践活动中积累、建构并在真实的语言运用情境中表现出来。“双减”背景下学生核心素养的培养,不仅要明确“为什么教”“教什么”“教到什么程度”,还要强化“怎样教”。小学语文教学中,教师在可视化教学理念下,采用多元表征把对课堂文本的学习可视化,构建更加开放且具有活力的课程。探索与语文学科教学的结合点:化繁为简、化难为易,在培养学生发散性思维同时,提高学生有效解析文章内涵的水平。

一、多元表征与可视化教学的区别与联系

表征,指的是表现出来的特征。多元表征就是将知识用符号、图片、语言等各种各样的形式进行多样表达,它是多元外在表征的集合,可视化与多元表征有着相似之处。“可视化”本意为“视觉的、形象的”,在21 世纪大英汉词典中将它解释为直观化、形象化。将知识、思维、一些较为抽象的事物通过图表、图像显现,帮助人们有效分析事物之间的联系,起到便捷分析的形象比较作用,从而方便得出有效结论。

小学语文进行可视化教学多指借助课本中的图片、图表,相关人物动作和神情细节信息捕捉,以及对学生想象空间和理解能力进行培养。可视化的作用主要是为了交换信息,对未知的思想进行思考,帮助学生理解文本内涵,促进思维能力发展,是一种能力的培养。教学中让学生结合自身学习能力,提炼文本中直观可视化的信息并加以分析,将较为抽象的文章进行简析化、形象化、具像化,感受文章内涵,促使学生形成有效的学习策略。

二、图像表征——让学习动态呈现

随着多媒体信息技术在可视化教学中的充分利用,一篇枯燥的文章内容变得图文、声像并茂,能够多角度调动学生的情绪、注意力和兴趣,起到突破学生视觉限制、突出文章要点的作用,使课堂更加丰满。根据学生的年龄特点和心理认知,将枯燥的知识加工提炼,采用多媒体形成显性的可视化知识生动呈现,有效地促进了学生由直观形象思维向抽象逻辑思维过渡,更好地提高了学生解析文本的能力。

(一)可视化:联系生活实际,转换直观促认知

小学语文教学中,为使学生的思维活动得到直观展现,最重要方式就是联系学生的生活经验,从他们熟悉的生活情境、感兴趣的内容出发。根据文本有意识地挖掘教学内容和生活之间的联系,收集生动的视频、选择有用的图片素材或者根据文本制作实物道具进行三维一体呈现。刺激学生的感观,发挥学生的想象,达到语言、文字、图像相通,体会文本给学生带来的深刻感受和体验。

例如,在教学《秋天的雨》一文时,课前根据文本收集生活中有关秋雨的可视化视频,利用多媒体课件进行教学。通过播放秋雨视频或者秋雨图片进行视觉和感观刺激,让学生初步体会秋天的雨是什么样子,有哪些特点。大胆发挥学生的想象,理解文本为什么说秋天的雨是一把钥匙?经过一系列可视化的呈现学生真真切切感受到了“为什么是一把有趣的钥匙”的真正含义!进一步感受秋雨的美。

又如,在教学《开满鲜花的小路》一文时,利用多媒体课件出示了一张开满鲜花的小路图片,组织学生展开讨论“它是怎样形成的,这条美丽的小路会给人们带来怎样的感受啊?这与课文表达的含义有什么相关联的地方?”从可视化的图片中发挥想象感受美,感受美好的事物。

再如,在教学《黄山奇石》一文时,教师借助多媒体视频播放黄山石头的奇,感受祖国大好河山的美,为理解文本词语和语句做好充实的铺垫。学习“陡峭”一词时,教师没有用过多的语言解释词语的意思,而是利用多媒体展示,让学生通过观察视频中山峰的形状,从视觉上感受山峰陡峭的样子,利用直观可视化的画面自主理解“陡峭”一词的意思。

(二)可视化:展开事物画面,情感勾连促拓展

通过研读教材发现,部编版小学语文教材中,每篇课文中会配有相应的插图,在课后思考题中有时也会出现思维导入或者图表等。教师在教学文本时将插图与课文内容相容,展开文本事物画面进行可视化呈现,深入思考两者之间的内在联系,激发兴趣,发展思维,实现情感勾连,拓展学生的视野,助推理解课文内涵以及作者所寄托的思想感情。

例如,《宋庆龄故居》是一篇托物言志、借物喻人的抒情散文,文本中出现了宋庆龄故居门前的两棵樟树,作者对这两棵樟树外形、气味等进行了深入的描写。教学时引导学生思考作者仅仅只是在写两棵樟树的特点吗?借助可视化的事物让学生进行深入感受,通过樟树的特点可以看出作者意在写人物的高贵品质,深刻体会作者想要表达的思想感情。

又如,《两棵枣树》“一棵枣树,另一棵也是枣树”简单的两棵树只是表象,从一个看似平常的可视化画面却能让读者感受到鲁迅先生内心孤独和寂寞的情绪宣泄。

(三)可视化:发挥空间想象,人物画像促思考

人物形象也许不需太多的语言去刻画,只需一个细微的可视化图像进行动作描写就会使人物的形象更加丰满、更加清晰。抓住可视化动作神情,给人物画像,体会人物内心活动,感受文本中作者蕴含的思想感情。教学中引导学生将教材中的文字信息通过联想和想象的方式转化为更加形象的图像信息,利用已有可视化方式展开想象,引发思考,提高思辨阅读与表达能力,推动思维发展。

例如,《两茎灯草》中面对严监生临终前伸出的两个指头,众人进行了不同的猜测,他“把头摇了两三下”,心里那是一个急呀’;“两眼睁得溜圆,头又摇了几摇,越发指得紧了”更加焦急和生气;“眼闭着摇头,手指着不动”看出他已经气到极点了,当赵氏把两茎灯草挑掉一茎时,“点点头,把手垂下”这下他终于可以安心地离去。全文中没有一句写到严监生是个怎样的人,文中通过可视化的两个指头,动作表情,体会了人物的内心活动,感受到严监生是一个爱财胜过爱生命的守财奴。

可视化教学模式与多媒体信息技术相结合,提高了课堂教学效果,培养了学生自主学习能力。采用灵活性的表现形式对知识可视化,可以越过对事物的机械逻辑推理,分析形成形象化的直观认知,把难于言传的隐晦知识形象直观地展现,促进学生认知构建。图像表征可视化动态呈现,促进学生思考和想象能力发展,对解析文章内涵提供了路径。

三、实物表征——让学习具体感知

独具慧眼通过表面现象看清本质的能力,对于小学生的认知特点还不能上升到一个理性的层次。“振叶以寻根,观澜而溯源”理解文本内涵,对于学生学习就是可视化实物展现的一块“搭石”,也是培养学生思维能力发展的一个助力。教学中通过现象去看实物的本质,就将可视化的镜头拉得更近一些,看得更远一些,也就会看得更清楚一些。

例如,在教学《搭石》一文时,课件中出示了文本中的小溪时,引导学生思考:溪中没有石头,人们过小溪时会是怎样的感受?有了这些搭石,人们过小溪时又是怎样的感受?搭石前后会有哪些变化?当事物前后变化引发思考时,学生能够通过表面的现象展开丰富的想象,体会人们为了出行方便所作出的努力。同时体会搭石中蕴藏着美好的感情,感受乡亲们之间善良、友爱、无私奉献的美好品质。

又如,在教学《天窗》一文时,从可视化的视角就是简简单单的屋顶上的一个小方洞,为什么又说是“小小的天窗是你唯一的慰藉”呢?抓住文本这个有利的实物引发学生对天窗的思考,感受到天窗给学生带来丰富的想象,因为无瑕的想象会给学生的童年带来无限的快乐!

课堂实践证明,采用可视化教学将相应的复杂难懂的教学内容提炼,进行事物表征直观呈现,化难为易,降低学生对文章内涵理解难度,提高学生的学习效率,增强对语文知识体系的构建。事物变化丰富多彩同时也千差万别,教师可以通过从不同的视角观察事物发展过程,进行“可视化”分析,找出事物之间的内在联系,让学生具体感知温度,体会作者托物寓意的引申涵义。

四、思维导图表征——让学习有迹可循

2022 年版《义务教育语文课程标准》在第二学段和第三学段学习中均提出利用思维导图方式进行阅读思考,关于课程思辨性阅读与表达,利用可视化的思维导图学习是一项重要的学习策略。充分运用左右脑的机能理解文本,给学生留出足够的思维扩展空间,开启大脑无限潜能,激发学生展开丰富的联想,天马行空之间助推发散性思维。思维导图的利用不仅可以提高学生课前预习的效果,还可以促进学生对文本中主要事物之间的关联进行有效把握,使枯燥的文本学习变成感兴趣的自主学习,让学生理解课文内容变得更加容易。

(一)平面结构思维导图,化繁为简

将古诗译文形成思维导图,不仅能将古诗意思进行直观化呈现,还可以激发学生学习兴趣,使其意思化繁为简,给学生留下深刻印象,促进学生思维的发展。

例如,古诗《咏柳》:碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。通过制作平面结构思维导图将诗中“一树高”“绿丝绦”“谁裁出”“似剪刀”进行有效串联,在理解诗意的同时,更好地使学生体会诗文作者所要寄托的情感。古诗《早发白帝城》:朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。采用线性结构导图,将白帝到江陵之间长江水流湍急、行舟飞快的表面诗意表达出来,对体会作者想要表达的感情有迹可循。

(二)线性结构思维导图,长文变短文

由于受低年级小学生的年龄特征以及认知水平的限制,当学习篇幅较为冗长或结构比较复杂的文章时,学生会产生于一种心理畏惧,处于不能快速读懂的状态。

教学中学生会用线性结构思维导图的方法阅读文本,把复杂的故事情节简单化,把难以理解的内容可视化,把发散的寓意具像化,从而起到事半功倍的作用。

例如,部编版二年级语文下册《蜘蛛开店》一文中,蜘蛛开店的起因是蜘蛛寂寞无聊,蜘蛛开店的经过:卖口罩给河马—换成卖围巾给长颈鹿—换成卖袜子给蜈蚣,三次售卖的结果是:用了一整天、用了一个星期、匆忙跑回网上。形成一个线性思维导图帮助学生厘清文本中蜘蛛三次售卖人物与物品的关系,进一步把握蜘蛛的心理,让学生对人物形象有更深刻的认识。

采用可视化方式清晰地展示知识结构和逻辑关系,借助思维导图表征丰富教学形式,让学习有迹可循,不但能为教师提供全新的教学思路,把抽象性的生字、课文和阅读材料化繁为简,而且有利于学生梳理知识点,加深对知识理解与记忆,形成知识建构,达到知识内化,培养语文素养。

五、图表表征——让学习平面呈现

抽象化的内容或者篇幅较长文章可以采用图表梳理,当思维过程以及知识重难点之间的联系进行平面呈现时,必将对学习产生事半功倍的效果。

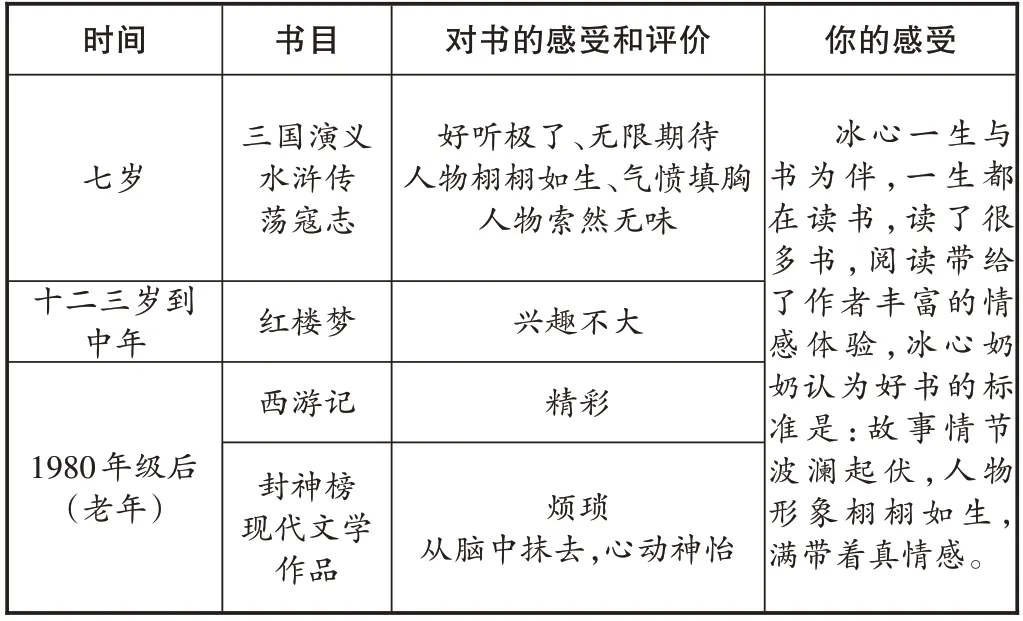

例如,《忆读书》这篇课文中谈到冰心奶奶一生都在读书,不同时间读不同的书,对于这些书,她有什么样的感受和评价。为了让学生更加清晰地了解冰心奶奶读书的感受,教师可以列出图表,梳理作者对这些书的感受和评价。

表1

又如,在学习老舍先生的两篇课文《猫》《母鸡》时,让学生利用可视化图像梳理方法将两篇文本内涵进行平面呈现对比,会更加清晰地认识作者在写作上的不同与相同之处。图表表征的可视化利用,使学生思路清晰,理解深刻。

表2

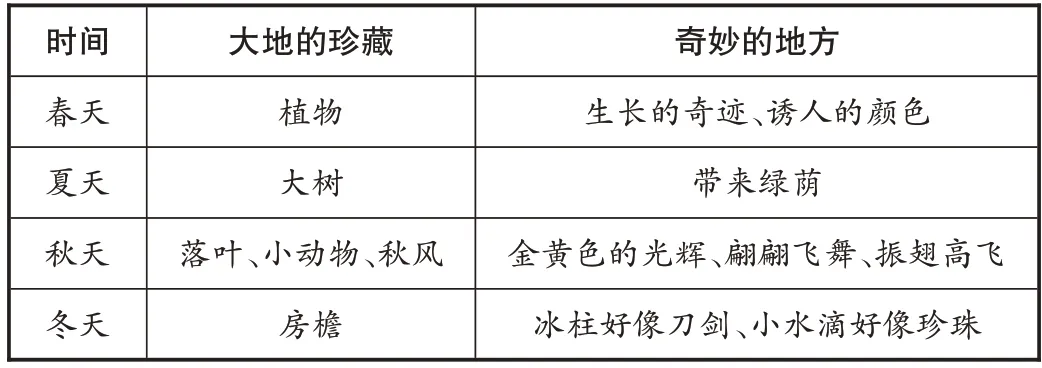

再如,《我们奇妙的世界》对大地的珍藏进行图表梳理本文,思路清晰,化繁为简。通过图表展示,可以看出作者在描写大地的珍藏时是按照时间的顺序进行描写,奇妙之处一览无遗,对理解文本:我们奇妙的世界和作者对这奇妙世界的喜爱之情,有了深刻的理解。

表3

利用图表不仅段落更加清晰,人物之间的关系也会更加明了,而且对了解人物性格特点能够形成鲜明对比,对帮助学生理解文本认清人物特点起到了很好的引导作用。图式的表达将关键词和语句呈现纸上,突出内容的结构,抓住每个细节的要点,把握知识结构逻辑关系,助推学生解析文章。

“双减”政策和“核心素养”双重背景下,培养学生利用可视化的视角观察问题、分析问题、理解问题,促进学生思维力和学习力的提高,发展学生有效掌握学习语文文本的方法是眼下可靠的发展方向。教学中可以紧扣可视化的图表拓展进行延伸,抓住文中可以出现的可视化视角、思维导图等。积极利用多媒体提高课堂可视化教学质量,需要教者在多元表征的推动下,具有敏锐的洞察能力和思考力,帮助学生学会解析文章内涵的方法,促进思维发展,使学生的综合能力得到全面提升。