传播抗战真相的“首席撰稿人”

2023-02-09冯群星朱东君

冯群星 朱东君

1939年左右,宋庆龄在香港的留影。

时间回到1937年12月23日,上海沦陷于日寇之手已有月余。

莫利爱路29号,桌上的红茶冒着氤氲的热气,两位外国女性正在桌边交谈。她们的目光不时飘向门口,观察有没有人盯梢——几分钟前,主人宋庆龄从这里匆匆离去。而另一位新西兰友人路易·艾黎乘着出租汽车在房子后门等候。看到宋庆龄和女佣李燕娥的身影,他迅速打开车门,低声道:“孙夫人,这里!”街道上行人寥落。车子一路疾驰,驶向外滩码头。

此行的目的地是香港。上海沦陷后,中共中央很关心宋庆龄的安全,毛泽东和周恩来相继急电催促宋庆龄离沪赴港。为了迷惑公寓周遭监视的日本密探和军统特务,宋庆龄特意邀请友人来喝茶,在家中营造出一派安详景象。

车窗外出现了黄浦江和那艘挂着德国国旗的客轮。宋庆龄下了车,在阴冷的江风中紧了紧围巾,包住半张脸庞——寒气逼人,码头上的旅客大多戴着帽子和围巾,这种“包裹”显得自然而然。她挽住艾黎的臂膀,神色自如地汇入登船的人群。

没有人来得及阻止和盘问,宋庆龄顺利抵达香港。这个华洋汇杂之地正适宜她继续开展工作。那时宋庆龄在国际上已享有声望,外国人经常能在报刊上看到她从事革命活动的报道,还有她撰写的文章。在同情中国革命事业的国际人士中,她也很有影响力。高尔基就曾在苏联《消息报》发表《响应孙中山夫人宋庆龄的呼吁》:“援助中国——世界无产阶级团结的表现——这是一项伟大的事业。”

暂居香港的4年里,宋庆龄倾尽心力,利用这里的短暂宁静和特殊位置,向世界打开了一扇了解和支援中国抗日救亡运动的窗。

香港一间不大的公寓客厅里,宋庆龄正忙着给一批复信填写落款:“保卫中国同盟主席宋庆龄”。桌上堆满文件材料,地板上到处是物资垒成的小山。

周围的工作人员中,两名年轻的姑娘格外引人注意:小个子、肤色偏深、埋头整理中文信件的是廖梦醒,国民党左派领袖廖仲恺的女儿;高个子、面孔白皙、码放清点物资的叫胡木兰,国民党右派要人胡汉民的女儿。

对于新成立的保卫中国同盟(以下简称保盟)而言,这个画面很好地阐释了其宗旨和目标:维护广泛的统一战线,争取海外华侨华人和国际友人对中国抗战的援助。

“父亲们是水火不容的政敌,女儿们却一起并肩作战,这全要归功于宋庆龄。保盟的政治光谱是很广的。宋庆龄联系起来的有在国民政府任职的宋子文、孙科,有八路军驻港办事处主任廖承志,还有一些外籍人士,比如香港医务总监的夫人克拉克。香港时期的宋庆龄就像一颗明亮的恒星,将不同阶层、政见、国籍的人士紧紧团结在身边。”香港史专家刘蜀永对《环球人物》记者说。

保盟发起人里的外籍人士包括印度民族革命领袖尼赫鲁、美国黑人歌唱家保罗·罗伯逊、德国作家托马斯曼、美国作家赛珍珠、香港圣公会会督何明华等。

1941年,保卫中国同盟在香港发起“一碗饭运动”。图为宋庆龄在开幕式上发表讲话。

保盟还在上海设立了分会,主要承担支援新四军的工作,分会的秘书是美国人耿丽淑。耿丽淑原名塔利塞·格拉克,1926年来华在上海基督教女青年会工作,还与友人自发组织了马克思主义学习小组。保盟上海分会就像一个中转站,将保盟总部运抵的、外国友人援助的医药和后勤物资,分批、分段秘密运往新四军根据地。在耿丽淑的影响下,女青年会里其他外国女性也热心参与支援新四军的救助活动。

保盟成立时,宋庆龄到香港已有半年。随着战事不断扩大,中国抗战面临经费与物资的双重匮乏,非战斗减员十分严重。保盟成立后,立即开展轰轰烈烈的募捐活动,支援作战的同时也救济内地百姓。

声势最为浩大的当数“一碗饭运动”。

“多买一碗饭,多救一个难民。请于八月一、二、三号三日,持券赴热心捐助之各酒楼茶室餐室换取爱国炒饭。”这是“一碗饭运动”发行的餐券,每张售价2元港币。餐券的左上角写着“保盟主办”,右上角则画着简洁醒目的一副碗筷。在当时的香港,2元港币可购买三五道菜肴,但持券者只能吃一碗炒饭。其中的差额盈余,就作为救济基金。

“爱国炒饭”由13家酒楼、餐室自愿提供。开幕这天,有的店家在门上挂出“欢迎来吃救国饭”“爱国之门”的横幅,有的在店内张贴爱国宣传画,还有的展出抗日战士英勇杀敌的图片。街上的民众簇拥着一只大碗模型穿过中环、西环、湾仔等闹市区,“多买一碗饭,多救一个难民”的口号响彻云霄。

在香港知名的英京酒家,宋庆龄亲自主持“一碗饭运动”的开幕式。数以万计的民众聚在酒店门前欢迎宋庆龄,港英当局不得不出动大批警察维持秩序。大厅主席台上陈列着一些孙中山生前珍爱的墨宝和纪念品。这是宋庆龄忍痛割爱拿来义卖的,很快便被到场的头面人物抢购一空。

集会上还出现了幽默的一幕:廖梦醒的母亲何香凝拉着何东爵士(当时香港首富)女婿的右手,“逼”着他写下捐款数额,其他名流在旁边排队等待。大家很难拒绝捐款要求,因为他们所敬仰和信任的宋庆龄就在现场。

不少香港民众扶老携幼参加。当年的报纸上记录着一名小摊贩的动情讲述:“平時各项开支省了再省,即使是一根火柴钱也都要掂掂分量,唯独买‘一碗饭运动’餐券不能小气。我买了5碗,妻子儿女都吃了,虽然用去了好不容易赚到的10元钱,心里却十二万分的高兴,因为我们一家算是尽了中国人应尽的一份责任,良心上感到安适。”

由于民众热情高涨,多数餐室延长了活动时间,售出的餐券远超原定的2万张,盈余有2.5万元港币之多。闭幕当日,宋庆龄向13家店赠送了她题写的“爱国模范”锦旗,又向3位店家代表赠送了孙中山遗墨“努力向前”,以示鼓励。“越是这些能接触底层人民的活动,宋庆龄越是愿意出现在第一线。”复旦大学历史系教授吴景平对记者说。

保盟的工作忙碌而艰苦。这个集体主要由志愿者构成,领薪水的人极少,办公地点有很长一段时间是在宋庆龄住所的客厅。大家总是在凌晨1点后就寝、最晚4点半起床。宋庆龄在一封写给友人的信中说起生活的窘境:“我多么希望有一个无线电收音机!”“货币的比价大跌,这对我们这些必须在这儿住下去的人是个大问题。”

尽管如此,宋庆龄仍觉得“很累但从未这样兴奋过”。保盟每周开一次例会,宋庆龄主持会议。她从不兀自滔滔不绝,而是让所有在场的人都发表意见。“会快结束时,她说说自己的看法,但也不是最后做结论的架势。谁有话还是可以说,即使说的同她相反或有什么新点子,她从不表示不高兴。谁都想不起什么时候听到过她提高嗓门说话。她的话总是很清晰、务实,常常提出一些具体工作以及工作日程,而不是只说点意见或判断。”保盟中央委员会成员、宋庆龄好友爱泼斯坦曾在书中回忆。

由于国民党当局的封锁,保盟将募得的救济款项和物资分配给八路军、新四军及抗日根据地时,往往要开展各种形式的斗争。孔祥熙的美国顾问艾德勒、保盟中央委员约翰·福斯特都承担过从银行提款的任务——作为国际人士,他们可以免受国民党的干涉和调查。到了宋庆龄家里,大家一起围坐在茶桌边清点款项。这时,宋庆龄通常会亲切地请大家用茶点。

1938年,宋庆龄与保卫中国同盟中央委员会委员的合影。从左至右依次为爱泼斯坦、邓文钊、廖梦醒、宋庆龄、希尔达·塞尔温—克拉克、诺曼·法朗士、廖承志。

宋庆龄在香港主持赈灾足球义赛。

救济物资运往内地也要冲破重重封锁。有一次,美国和英国的救济机构定向捐赠了8吨药品到延安。事先取得国民党当局的批准后,保盟出发了。但车队行驶到陕西三原时,仍遭到国民党军队的拦截。后来,这批药品竟在西安的私人药房里以黑市价格出售。

宋庆龄经常要出面处理这些问题。为了使救济物资最终能送到解放区去,她常常以自己的名义在寄送物品上签字。“她做事非常认真,很多事是事必躬亲。”刘蜀永说。

20世纪80年代,因为要研究宋庆龄与抗日救亡运动,还是硕士研究生的吴景平在上海档案馆第一次看到了《保卫中国同盟新闻通讯》(以下简称《保盟通讯》)原件。

这份英文半月刊1939年4月首次出版,是保盟的机关刊物。20世纪80年代,学界对它相关的研究尚属空白,吴景平就此开拓了一个新的研究方向。后来在北京攻读博士学位期间,他与中国宋庆龄基金会合作,将全部36期《保盟通讯》翻译成中文并出版。

随着翻译的进行,一幅战时中国的生动图景在吴景平面前徐徐展开。“国民党对内地的抗战报道进行严密的檢查和封锁,但对香港的新闻出版没那么容易介入。因此,《保盟通讯》可以真实、客观地报道中国抗战的情况,由此成为宋庆龄向世界介绍中国抗战的一扇特殊窗口。”吴景平对《环球人物》记者说。

真实、客观、生动,“用事实说话”,正是宋庆龄领导《保盟通讯》树立起的鲜明特色。

加拿大籍德裔牧师洛登凯泽在重庆大轰炸中劫后余生,写下《一个基督徒谴责对重庆的轰炸》;美国教师约翰·福斯特前往山西前线慰问后,发回《同中国西北的八路军在一起》;美国作家、记者史沫特莱受托调查新四军的后方医院,总结出《新四军的医疗机构、成就与需要》……这些故事将笔触伸向一线军人和广大难民,讲述他们的牺牲与苦难,感染力极强。

要求《保盟通讯》坚持真实报道,与宋庆龄本人的经历息息相关。她擅长用英文写作,早在威斯里安女子学院上学时就是英语课上最出色的学生。留学美国、旅居欧洲的经历,使得她十分了解外国人的读报喜好。

宋庆龄亲自为《保盟通讯》撰写过8篇文章和评论,可谓是这份刊物的“首席撰稿人”。“她的文章一般清晰、简短、流畅,没有多余的词句,不兜圈子。最重要的是,她写文章是发自内心的,有着真正的对国家和人民的感情。”吴景平说。

每次写作都会耗费宋庆龄极大的心力。流亡香港的左翼作家许地山、周俊松夫妇和宋庆龄的楼下邻居是朋友,常去那里做客。周俊松多年后仍记得,“每次都听到楼上响着节奏明快的英文打字机声”。

在当时宣传中国抗战的英文刊物中,《保盟通讯》的影响力数一数二。吴景平认为,除了宋庆龄的个人声望与刊物的报道水准,香港的特殊位置也发挥了重要作用。“香港当时的国际化程度很高,各国的国际友人、华侨华人团体都在这里活动。在这里定期出版一本英文刊物,可以非常精准地接触到目标受众,把要报道的情况迅速传播出去。”吴景平分析道。

抗战初期,大量文艺界人士前往香港,《保盟通讯》也将他们团结起来,知名记者邹韬奋,就是《保盟通讯》的撰稿人之一。

当时还默默无闻的画家丁聪也在香港。在一次画展上,他的作品《逃亡》被宋庆龄当场相中,成为保盟的宣传画——画中是一群逃出沦陷区的难民,他们神色哀怨、衣衫褴褛,在坎坷的村路上蹒跚前行。为了更符合国际上救济募捐宣传的需要,保盟将《逃亡》更名为《难民》。1939年第7期《保盟通讯》上有一篇专稿《请订购我们的宣传画》,《难民》的文字说明是:“侵略者使他们无家可归!保卫中国同盟在安置难民!”

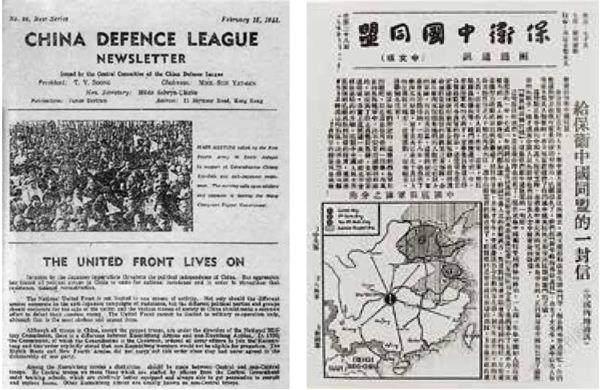

左图:《保卫中国同盟新闻通讯》报道皖南事变。右图:《保卫中国同盟新闻通讯》中文版。

每期《保盟通讯》都会公布物资款项的募集和使用情况。吴景平对此印象深刻:“名单中有老牌的援华团体,也有大量形形色色的普通人。他们可能做着收入非常低微的工作,但是通过《保盟通讯》了解到中国抗战的情况,希望尽自己的一份力。”

保盟这扇“窗口”的重要性,在皖南事变中尤为凸显。

1941年1月,国民党顽固派发动皖南事变,并在事后发布通告,将责任归咎于新四军“违抗命令、不遵调遣”。为了掩盖事实真相,国民党要求各报社必须原文转载通令。重庆《新华日报》有关皖南事变的报道和评论全部被禁止发表,当天的报纸开了天窗。国民党中央还针对外国记者设立“宣传部国际宣传处”,不仅限制电讯内容和发电单位,还严格限制采访对象和采访活动。

是《保盟通讯》在第一时间公布事变真相,连续发表《统一战线继续存在》《中国政治发展的展望》《中国内地一位通讯员的公开信》等英文文章。海外舆论一时哗然,众多华侨华人团体和个人纷纷致电蒋介石表示抗议,要求团结抗战、一致对外。对于这些抗议,《保盟通讯》也迅速跟进报道,进一步推动了真相的传播。

“世界各地有许多人是在《保盟通讯》上第一次知道了皖南事变,那正是日本对中国的威胁最严重的时刻,而国民党竟对共产党领导的新四军军部所属部队进行伏击。在强大的舆论压力下,蒋介石不得不表示‘以后再亦绝无剿共的军事’”。刘蜀永告诉《环球人物》记者。

不过,对宋庆龄而言,有一件事给这场胜利蒙上了阴影:弟弟宋子文退出了保盟。

保盟成立初期,宋子文给予了大力支持,不仅出任会长一职,还提供不少物质上的便利。每期《保盟通讯》的卷首都印着“会长宋子文”和“主席孙逸仙夫人”,一如姐弟俩为救亡图存并肩作战。皖南事变后,蒋介石向宋子文施压,宋子文遂以“不应变为国内政党的工具”为由去电保盟,辞任会长。

宋庆龄随后在《保盟通讯》上公开回应:“目前在中国只有两种真正的政策:一是集中一切力量抵抗日本帝国主义;二是妥协、投降、屈服。保卫中国同盟全力拥护第一种政策。如果这样做,便是‘有黨派’的话,所以我肯定宋博士也是有党派的。”她冷静、利落地表明立场,没有流露分毫手足嫌隙的苦涩。“宋庆龄从不让私人和家庭关系影响她自己的立场。”吴景平对《环球人物》记者说。

路易·艾黎、王安娜与埃德加·斯诺(从左至右)的合影。

在争取援助、宣传抗战的同时,宋庆龄也通过《保盟通讯》等渠道驳斥“援助是恩赐和施舍”的错误观点。

过去,国际上谈到“对中国的救济”,一向是把中国人当作“施舍”对象,甚至带有政治方面的附加条件。正如宋庆龄所说:“当他们以慈善的姿态给我们一碗米的时候,他们要迫使我们感谢帝国主义,他们企图使人们轻视了中国人民自立更生的力量,他们一直在培养一种对慈善救济的依赖性。”

宋庆龄认为援助不是恩赐,她反复强调支援是相互的。在1938年3月2日的《告英国民众书》中,她就提出一个论点:其他国家帮助中国就是帮助它们自己——建立反对日本帝国主义的壁垒就是巩固世界和平。

在爱泼斯坦看来,保盟为中国人民和援助者之间的关系“灌输了新的精神”。“它使全世界看到了中国人民的真正面貌——世界反法西斯斗争的英勇的先锋,并且力图使所有的捐款人,成为这个斗争的自觉支持者,不仅支持中国一地的斗争,而是世界各地的斗争。”

“我们今天所说的‘讲好中国故事’,《保盟通讯》已经作出了成功的实践。”近40年过去,吴景平仍然记得翻译《保盟通讯》期间那种悲欣交集的感受。一篇篇生动的报道,既描绘了中国抗战的艰难,也传达出中国绝不投降的信念。“有了这段经历,我更加坚定自己要从事相关研究,要研究得更深入、全面、客观,让更多的人了解宋庆龄和中华民族的这段历史。”

在保盟的工作中,宋庆龄的朋友,特别是外国朋友发挥了重要作用。宋庆龄善交朋友,又用关心和温暖使友谊长存。

1939年6月,宋庆龄为延安募集到一辆特制的大型救护车。它有一节火车车厢那么长,车内能放12副担架,有12个伤员座位,还配备了洗手盆,可以实施手术与抢救。志愿者和车队带着这辆救护车启程前往延安。同时运送的还有一批抗战根据地急需的物资,包括30辆卡车、600多箱药品和医疗器械,以及5.6万升汽油。他们先从香港登上近海货轮“泰山号”,再经由越南进入中国境内,穿过广西、贵州、四川等地进入西北。从重庆继续向西北行进,最终到达延安。一路历时3个多月,既有遵义桐梓七十二道拐这样的“魔鬼路段”,也要涉水搭轮渡、蹚险滩。

开辟这条路线的,是保盟运输官、主要骨干王安娜。这位极具传奇色彩的德国女性原名安娜·利泽,因嫁给中国丈夫改姓王。抗战初期,她经周恩来介绍成为宋庆龄的英文秘书兼助手。

王安娜有卓越的胆识和一流的语言天赋。1938年受宋庆龄委托负责援华物资的运输工作后,她克服重重困难开辟运输通道,每次都要亲自押运。每逢在关卡遇到刁难和麻烦,她就挺身而出,用一口流利的英、法、德、意语以及中国的四川话、陕西话和上海话沉着应对。经她出面,每次都能将抗战物资、药品顺利运送到抗日前线。

1955年,王安娜回到德国,但宋庆龄一直与她保持着书信往来,直到逝世。

保盟驻延安代表马海德,也是宋庆龄的旧相识。这位有着中国名字的医学博士祖籍黎巴嫩。在延安,他一边诊疗,一边调查缺医少药的情况并向保盟通报。

1938年的冬季特别寒冷。战斗在大西北的抗日战士缺衣少被,不少人出现严重冻伤甚至被冻死。马海德向宋庆龄发出了求援报告。保盟立即行动,先用捐款购买2500条毛毯运往延安,同时在《保盟通讯》第二期上刊登“冬季前需要5000条毛毯”的消息,为华北抗日根据地发起募集毛毯运动。不久,为了支援新四军,《保盟通讯》第三期再次发文《为我们的伤员提供二万条毯子》:“我们在美国、英国、澳大利亚的朋友们,必须立即把轻便而暖和的毛毯送往中国。应该立即开展专门的运动,应在为时太晚之前产生成效!”募集毛毯的呼声传遍全世界,多个海外援华团体予以响应,这些毛毯得以在新的冬季来临前运抵前线。

国际和平委员会通过保卫中国同盟帮助在抗日根据地建成了8所国际和平医院。图为延安刘万家沟国际和平医院。

1944年8月25日,宋慶龄为感谢马海德对国际和平医院所作的贡献而赠送给他的照片。

在宋庆龄的指示下,马海德还先后接待了白求恩、爱德华、柯棣华、巴苏、汉斯·米勒等一批又一批外国志愿者到延安国际和平医院服务,并协助他们去各地开展医疗救护工作,帮助他们尽快熟悉边区的一切。

对于马海德而言,宋庆龄是“我所无限敬仰的、引导我走上革命道路的导师”。“宋庆龄同志一直利用各种活动在培养教育我,观察考验我。我非常感谢宋庆龄同志对我的帮助和教育,是她老人家把我送到陕北,使我从一个革命的同情者变为一名为人民解放事业奋斗的战士。”后来,马海德成为第一个加入新中国国籍的外国人。

宋庆龄的香港岁月,被突然响起的防空警报打断。那是1941年12月8日的清晨。12架日本轰炸机和36架战斗机从广州天河机场起飞,直扑九龙、港岛,炸弹与高射炮声连成一片。和160余万香港民众一样,宋庆龄在惊慌中醒来,发现战争已经降临。在保姆的协助下,她翻墙到邻居的防空洞暂避。躲过第一波空袭后,她到街道上察看。空气中弥漫着黄烟和刺鼻的气味,目力所及之处尽是正在燃烧的残垣断壁。公寓后的小山上挤满逃难者,他们穿着各色衣服,有些人只穿了内衣裤。

还有无数生命像蝼蚁一般消失。悲愤莫名的宋庆龄设法通过电话向英文《南华早报》口授了一份声明:“我看见炸弹落在九龙街道上。我看见十几个男人和妇女被炸死——就在我的眼前。我能告诉你们我的感受吗?……如果在香港有人曾经以为分开是可能的,那么日本的炸弹已经来告诉他们,大伙面临的共同危险将是什么。”

友人们劝宋庆龄赶紧离开香港,她不愿意走。她召开了保盟在香港的最后一次中央委员会议,提出要和大家共患难。直到第二天,在众人一再劝说下,宋庆龄赶往启德机场。跑道上已是焦痕累累,6架被毁的飞机和两个大弹坑提醒着危险随时会发生。在经过漫长的等待后,趁着日军炮火停顿的空隙,她乘坐的飞机紧急起飞——这是香港最后几架离开的民航班机之一,十几个小时之后,启德机场被日军占领。

宋庆龄在离开之前说,不管发生什么,“保盟的工作一定要继续下去”。她做到了。先是迁往重庆,在那里恢复了保盟组织,继续奔走呼号,直到迎来抗日战争的最终胜利。1945年11月,宋庆龄离渝返沪,保盟也随之迁往上海,日后又更名为中国福利会,成为她“带”到北京、“带”给新中国的一份重要事业。