元代题名“诗学”相关著作及其诗学史意义 *

2023-02-08武君

武 君

中国古代以“诗学”题名的著作大致包括两类:一类是《诗经》学研究著作,如宋代蔡卞撰《毛诗名物解》,陈振孙《直斋书录解题》著录的题名作《诗学名物解》,为《诗经》名物的训诂著作。《宋史·艺文志》著录宋范处义《诗学》一卷,今佚,但其著录的位置在“经部”,应是解释《诗经》的作品。清代陆奎勋《陆堂诗学》、钱澄之《田间诗学》、汪梧凤《诗学女为》等也均是阐释《诗经》的专门著作。另一类是始于元代,题名为“诗学”的诗法作品和诗歌类书,如《诗学禁脔》《联新事备诗学大成》《诗学集成押韵渊海》等。这类著作出现在宋、金以来“诗学为专门”的学术背景中,反映了中国古代传统意义上讨论诗歌学问之“诗学”概念的生成和使用情况。然而在中国古代诗学研究中,元代这类著作往往被忽略①陈伯海、蒋哲伦主编《中国诗学史》(厦门:鹭江出版社,2002年)在《导言》中例举清代顾龙振《诗学指南》,清以前的相关著作未予提及。杨义《认识诗学》(《创作评谭》2005年第6期)、陈希《中国现代诗学范畴》(广州:中山大学出版社,2009年)等专论对“诗学”术语在中国古代的产生和发展作出详细梳理,其所列命名“诗学”的古代作品,除元好问《杜诗学》外,仍遗漏了元代大量出现的此类著作。而其所举明清以后出现的《诗学大成》,实则该书早于元代便已出现。。钱志熙认为,“诗学作为专门术语并被广泛运用的一个重要标志,就是元明时期出现了不少以‘诗学’命名的著作”,而“元明间以诗学命名的这类书,规定格式法度,不无穿凿附会之嫌,影象模糊之词,所以只能视为诗学的一种近似的、粗略的描述,并非即是诗学的本身,更非诗学之全部”②钱志熙:《“诗学”一词的传统涵义、成因及其在历史上的使用情况》,《中国诗歌研究》2002年第1辑。。就性质言,元代这类“诗学”著作,属于适用于诗歌初学者学诗的入门读物,即便它们并非诗学本身及全部,内容和形式上也不免流于浅俗、简单,但正由于其主要的生成场域是在诗歌教习中,因此这些著作在一定程度上推动“诗学”一词形成“有关诗歌所有学问”的内涵以及“开放性”的外延特征。同时,教习性质也促成元代这类著作采用汇编式的编撰形式,体现出综合性的诗学形态,不仅对明清此类著作影响甚大,也由此塑造了中国古代诗学服务面广,内容可以不断丰富,体系可以逐渐完备的品格。从这一角度来看,元代题名“诗学”相关著作在诗学史中确有积极的价值和意义可值探讨。

一、元代“诗学”著作出现的学术背景

元代题名“诗学”的著作,目前可见的有类书性质的《新编增广事联诗学大成》《联新事备诗学大成》《增修诗学集成押韵渊海》《新编类增吟料诗学集成》《重刊增广门类换易新联诗学拦江网》,此外还有诗法性质的《诗学禁脔》《诗学和璞》以及元好问《杜诗学》等。

从体系渊源看,元代诗歌类书大多是从宋、金而来。有趣的是,这一体系的著作,均在元代被重新题名为“诗学”。据张健考证,《新编增广事联诗学大成》《联新事备诗学大成》从金代《学吟珍珠囊》《诗苑丛珠》而来,分别首刊于皇庆元年(1312)、至正九年(1349)①张健:《从〈学吟珍珠囊〉到〈诗学大成〉〈圆机活法〉——对一类诗学启蒙书籍源流的考察》,《文学遗产》2016年第3期。。《增修诗学集成押韵渊海》首刊于后至元六年(1340),署严毅辑。其卷前《凡例》交代此集是在庐陵胡氏、建安丁氏《诗学活套押韵大成》基础上重新调整了诗句顺序,梳理了韵母及训诂的混淆缺略,二者体例和体量大致相同。庐陵胡氏、建安丁氏所指不详。高儒《百川书志》著录南宋后期庐陵胡继宗《诗韵大成》二卷,其编排诗韵的体例与《押韵渊海》相近,而与《押韵渊海》相比,体量相差悬殊。可以判断题名为“诗学”的《押韵大成》后出,其成书至少已在元初②高儒:《百川书志》卷11,上海:古典文学出版社,1957年,第171页。按,胡继宗,生卒事迹不详,编有《书言故事》,校正刊刻《四书》,同时期欧阳守道(1208─1272)作《题重刊四书后》,可知胡继宗为宋末人。。元刊本《新编类增吟料诗学集成》成书时间及撰者亦不详。其体例、内容与《诗苑丛珠》同。著录于傅增湘《藏园群书经眼录》的《新编增广事联诗苑丛珠》,目录标题为《类增吟料诗苑丛珠》③傅增湘:《藏园群书经眼录》,北京:中华书局,2009年,第707—708页。,或为《诗学集成》之底本。依此推断,这类书籍多是在元代重刊、新编的过程中将题目一并更换为“诗学”。

元人除了将诗歌类书增删调整后冠以“诗学”之名,也将唐代以来兴起的诗格命名为“诗学”,最典型的就是旧题范德机所撰《诗学禁脔》。同类著作还有杨遯庵《诗学和璞》,惜是书未存,张之翰为之作《引》收入《西岩集》,从序文情况大致可知,该书是在前代诗歌的基础上析分事类,排演句律,总结作诗规矩,属于诗法作品。此外,元好问《杜诗学》是将具体诗人作为研究对象的著作。是书今佚。据元好问《杜诗学引》,此书内容侧重刊误各家注杜,分析杜诗的美学风格和艺术特质,同时附录了杜甫的《传》《志》《年谱》和前代研究杜诗的成果。如郭鹏所言,《杜诗学》“系以‘诗学’的名目来表述对杜诗综合艺术成就的理解”④郭鹏:《从“学诗”到“诗学”——中国古代诗学的学理转换与特色生成》,《文学评论》2018年第2期。。

元代以“诗学”命名这些著作与诗学概念在唐以后的发展密切相关。不可否认,中国古代的“诗学”,作为概念是从《诗经》学意义上开始的。自汉代将《诗》作为经学一科,置五经博士,研治《诗经》的名物典章制度以及义理旨趣成为贯穿整个中国古代的专门学问。以“《诗》学”区分“《礼》学”“《易》学”以及“《尚书》学”“《春秋》学”。据现存文献,“诗学”的范围从专指《诗经》扩大到其他诗歌领域始于唐代。裴庭裕《东观奏记》载李商隐“诗学宏博”⑤裴庭裕:《东观奏记》卷下,北京:中华书局,1994年,第133页。按,中华书局本作“文学宏博”,其点校底本为清藕香零拾本,又以明刻唐宋丛书本等为通校本,查此二本皆作“诗学宏博”,现从原本。,郑谷《中年》诗云:“衰迟自喜添诗学,更把前题改数联。”⑥彭定求:《全唐诗》卷676,北京:中华书局,1960年,第7747页。此处的“诗学”显然已不是《诗经》意义上的“诗学”,有创作能力、经验以及艺术造诣的意味。可见,唐人有意地将“诗学”从经学领域剥离出来,作为与经学相平行的一个领域。贯休《上顾大夫》诗云:“经传髻里珠,诗学池中藻。”⑦彭定求:《全唐诗》卷828,第 9327页。“诗学”与“经传”并提,暗示着“诗学”可以包括诗歌作品本身以及阐释、总结诗歌学问的涵义。

宋人使用“诗学”一词时,更在理论范畴进行填充。蔡正孙《诗林广记》载宋人叶西涧论诗语:“古今诗学,冲淡闲远,惟陶渊明为难到。”①蔡正孙著,常振国、降云点校:《诗林广记》前集卷1,北京:中华书局,1982年,第2页。这里的“诗学”指诗歌风格。陈元晋《过南雄调木倅》:“句法清严旧有声,亲传诗学自趋庭。”②陈元晋:《渔墅类稿》卷8,景印文渊阁《四库全书》第1176册,台北:台湾商务印书馆,1986年,第843页。此处的“诗学”指作诗的技巧与规矩。刘克庄云:“近世诗学有二,嗜古者宗《选》,缚律者宗唐。其始皆曰吾为《选》也,吾为唐也。”③刘克庄著,王蓉贵、向以鲜校点:《后村先生大全集》卷97,成都:四川大学出版社,2008年,第2508页。(《宋希仁诗》)此处“诗学”又指诗歌的宗尚渊源,涉及诗的体格、性情、格律等方面。虽然,“诗学”的内涵在唐宋时期不断扩大,但“诗学”一词在此期尚未成为专门的概念,它的使用也只局限于文人零星的论述中。

到金元时期,“诗学”作为指示诗歌学问的概念最终生成,其重要的标志就是“诗学”成为专门之学,其所属领域也更加明晰。“诗学”为专门之学,首先表现在“诗学”成为衡量职业素养的标准,刘敏中《送鹏举充奥鲁万户府掾》云:“律科高吏业,诗学振儒林。”④刘敏中著,邓瑞全、谢辉校点:《刘敏中集》,长春:吉林文史出版社,2008年,第243页。按,诗中另有“他时黄阁上,不似旧诗人”句,可断此处“诗学”非《诗经》学意义上之“诗学”。就像律科可以提高吏的职业素养,高明的诗学造诣和卓越的诗学成就也足以使人立身于儒林。当然,“诗学”成为专门之学不仅与从事诗学的主体,即诗人或学者,在诗歌创作及诗学研治方面的造诣有关,也和他们对所从事领域的态度密切关联。元好问最早提出“专于诗学”的论题,其《陶然集诗序》云:“贞祐南渡后,诗学为盛。洛西辛敬之、淄川杨叔能、太原李长源、龙坊雷伯威、北平王子正之等,不啻十数人,称号专门。就诸人中,其死生于诗者,汝海杨飞卿一人而已。”⑤元好问著,狄宝心校注:《元好问文编年校注》,北京:中华书局,2012年,第1147—1148页。可见,在元好问的意识中,可以称为专门于“诗学”者,是以“诗学”为事业,更者为一生不易的志业。而以“诗学”为专门,也必须得到社会的认可,《中州集》载《刘勋小传》说:“(刘勋)南渡后,专于诗学,往往为人所传。”⑥元好问编纂,薛瑞兆校订:《中州集校订》,扬州:广陵书社,2019年,第507页。唐人将“诗学”从“经学”中抽离出来,元人更廓清了它的边界,张之翰《诗学和璞引》说:“医,一术也,非方论无以为良医,匠,一技也;非规矩何以为良匠。矧吾儒之文章乎?矧文章之诗学乎?”⑦张之翰著,邓瑞全、孟祥静校点:《张之翰集》,长春:吉林文史出版社,2009年,第187页。“文章之诗学”即是将“诗学”从文学、文章学中独立出来,它既从属于文学,又区别于其他文学种类。这样看来,中国古代诗学从它概念成形之时,就有明确的界域,这也是其与西方作为“文艺学”或“文学理论”混有诗歌、长篇叙事诗、戏剧之“诗学”概念最明显的区别。

钱志熙认为“诗学”一词,“初见于晚唐五代,而至元代方始流行,明清两代盛行不衰,成为概括诗歌创作实践体系与理论批评的一个总称,也就是对实践诗学与理论诗学的一个整体的概括”⑧钱志熙:《“诗学”一词的传统涵义、成因及其在历史上的使用情况》,《中国诗歌研究》2002年第1辑。,此说确然。较之于唐宋几百年“诗学”一词的低频出现,元人大量使用“诗学”这一名词。在文献存载中,我们至少可以发现,包括元好问、刘敏中、刘岳申、张之翰、洪焱祖、胡祗遹、王恽、吴澄、刘因、杨载、虞集、范梈、袁桷、欧阳玄、叶颙、刘祁等数十人在不断使用“诗学”一词来讨论诗歌问题,他们多数是元代著名的诗人、学者,在诗学领域建树颇深。由此可知,在元代,实践诗学与理论诗学的互动关系显著增强,作为诗歌学问的“诗学”一词已经成为一个常用术语,与现代研究中国诗学所谓“传统意义上的诗学”之内涵基本相同,如蒋寅《古典诗学的现代诠释》中界定其所使用的“诗学”概念为“传统意义上使用的,即有关诗歌的学问”⑨蒋寅:《古典诗学的现代诠释》,北京:中华书局,2003年,第10页。。而“诗学”一词运用到诗歌入门读物中,成为这类著述的题名,不仅是对宋、金、元以来“诗学为专门”的回应,更表明“诗学”的形态,实际上已经是一种内涵基本确定、体系构架初步搭建完毕的“完成时态”,并被推广到更加广泛的社会层面。

二、元人使用“诗学”的场域及对其研究范围的扩展

事实上,元代题名“诗学”的著作,均是在诗歌教习场域中编撰而成,因此我们往往把它们视作诗学的入门读物。张复《诗学集成押韵渊海序》云:“盖士必学诗学,期望于是而不能骤至于是,故为之鉴编,以备其熟此而有得焉耳。”①严毅辑:《诗学集成押韵渊海》,《续修四库全书》第1222册,上海:上海古籍出版社,2002年,第163页。认为初学者学“诗学”必有赖于此书。《联新事备诗学大成》朱文霆序也说该书的编撰是“欲示学者之迳庭,而使不为他歧之所惑”②林桢辑:《联新事备诗学大成》,《续修四库全书》第1221册,第306页。。清人彭元瑞《天禄琳琅书目后编》著录《增类撰联诗学拦江网》曰:“率以供初学挦撦应举,仓卒之用。”③于敏中、彭元瑞等:《天禄琳琅书目后编》卷11,上海:上海古籍出版社,2007年,第643页。程端礼《程氏家塾读书分年日程》中记载元代小学生员的日常教习,有记诵《对类》的要求,可知《对类》《诗词赋通用对类赛大成》等一类属对书籍也曾被读书人作为日常学习、应对考试的工具书。据载,《诗苑丛珠》是元代江西学馆中规定的教材④孔齐:《至正直记》卷2,上海:上海古籍出版社,1987年,第62页。。这样看来,与《诗苑丛珠》为一个体系的《新编增广事联诗学大成》《联新事备诗学大成》等在元代多具有类似教材的性质,何况现存《新编增广事联诗学大成》的两个重要版本——至正二年(1342)日新书院本、至正十四年鄞江书院本,本就是在书院中刊刻,已进入元代教育体系中。此外,流行于元代的诗法作品则更是以指导初学为指向,诚是初学者步趋堂奥之门户。

我们或许可以认为,无论何种意义上的诗学,本身就有“学诗”的意味。希腊语“诗学”Poietike,便是从动词Poiein(制作)衍生而来,有“制作艺术”的涵义。西方“诗学”概念起初即带有发蒙或教人创作的意图⑤埃米尔·施塔格尔认为,诗学在早时意味着一种应使人学会写符合规则的诗歌、长篇叙事诗和戏剧的实用教程。[瑞士]埃米尔·施塔格尔著,胡其鼎译:《诗学的基本概念》,北京:中国社会科学出版社,1992年,第1页。。中国古代《诗经》学意义上的“诗学”也是从学《诗》开始,并且对整个古代诗学有着“义理规约”及“远程控驭”的学理意义⑥郭鹏:《从“学诗”到“诗学”——中国古代诗学的学理转换与特色生成》,《文学评论》2018年第2期。。至于古人在讨论诗歌宗尚和源流时经常使用并付诸实践的“诗学某某”,更预示着作为诗歌学问的“诗学”概念在教习场域中生成的必然。

据前文所引,郑谷喜添诗学,修改前题,是自我的诗歌研习;陈元晋所言“亲传诗学”,是诗歌的传承教育。唐宋以来,“诗学”一词往往是在与“学诗”的对举中提出,学诗的情况直接影响诗学的内容与品质。陈造在《题韵类诗史》中强调,学诗要以《三百篇》为祖,次则《楚辞》,学此二经,要求“不于其辞,于其意”,学诗在诗意上不事专研,则“诗学终愧古人”⑦陈造:《江湖长翁集》卷31,景印文渊阁《四库全书》第1166册,第400页。。刘祁《归潜志》亦载王郁诗论,以为“世人皆知作诗,而未尝有知学诗者,故其诗皆不足观。诗学当自《三百篇》始,其次《离骚》,汉魏六朝,唐人,近皆置之不论”⑧刘祁撰,崔文印点校:《归潜志》卷3,上海:中华书局,1983年,第24页。。古人认为,诗学的长进源自于学诗,或者说源自于诗歌学习对象和途径的选择是否合适,是否正确。何溪汶《竹庄诗话》引《瑶溪集》说杜甫教子,要求熟精《文选》之理,要唯《文选》是尚。由此,他认为老杜于诗学,能够取得巨大成就,就在于其从《文选》中吸取精华,“咀嚼为我语”,以至体格无所不备⑨胡仔纂集,廖德明校点:《苕溪渔隐丛话》前集卷9,北京:人民文学出版社,1962年,第56页。。元好问也记载了龙山刘致君遇到异人,在酒宴迷醉之中,酬对详尽,从此以后“诗学大进”的故事⑩元好问著,李正民评注:《续夷坚志评注》,太原:山西古籍出版社,1999年,第74页。。而溪南辛敬之、淄川杨叔能在贞祐南渡后,诗学大行的时代风会中有所适从,取得较高的诗学成就,就在于他们“以唐诗为指归”,在学诗的过程中选择了正确的宗法对象⑪元好问著,狄宝心校注:《元好问文编年校注》,第1020页。。袁桷《书栝苍周衡之诗编》从《诗》之经纬、正变以及历代诗家的得失上力叙诗学源委,指出周衡在诗歌研习中的用志及勤奋,“极其游目之所寓,悉归于诗”,因此取得浩漫闳博的诗学成就,使“今世学诗者咸宗之”①袁桷著,杨亮校注:《袁桷集校注》,北京:中华书局,2012年,第2165页。。正如周衡诗引起学诗者学习的热潮,诗学的长进有赖学诗,反过来,在诗学领域取得成就的人也大多在教习的场域中有了展示他们高超诗学的机会。洪焱祖《次韵奉酬孟能静见贻之什》云:“公生富贵家,被服同寒俊。一官成一集,诗学源流正。后生竞传诵,心服非貌敬。”②吴文治主编:《辽金元诗话全编》,南京:凤凰出版社,2006年,第1949页。孟能静的诗使后生竞相传诵,正在其诗学上的取法纯正,而他教典各方,丰富的学官经历也促使他的诗学得以广泛传播。

古人每在意诗学传家,诗学只有传承下去,诗学之绪才可以不坠。换言之,诗学可以,或得以传承,就是因为教习活动的存在。吴澄《故贡士萧君墓志铭》载萧来亲传诗学于其子萧立夫,元代延祐开科取士,萧立夫高中进士,其父喜曰:“吾家《诗》学之绪不坠矣!”③李修生主编:《全元文》第15册,南京:江苏古籍出版社,1999年,第581页。又刘岳申在《萧熙明墓志铭》中说:“庐陵在宋科盛时,通六艺者抗四方,工词赋者抗三山,诗学最盛吉水,吉水推文昌萧氏……当宋亡科废,教子孙不废学,故科兴而子孙世科亦不绝,于是世为通家。”④李修生主编:《全元文》第21册,第656页。其实,在元人看来,只要有学诗的条件,只要有教习活动在,诗学都可以不废。当诗学成为专门的学问时,学诗,更出于人们的主观抉择,如欧阳玄所言,“宋讫,科举废,士多学诗……圣元科诏颁,士亦未尝废诗学”⑤欧阳玄著,魏崇武、刘建立校点:《欧阳玄集》,长春:吉林文史出版社,2009年,第82页。(《李宏谟诗序》),学诗可以是为了应对科举,也可以摆脱场屋之学的束缚。诗歌教习不因客观的政治或人文环境变化而间断,这也正是中国古代诗学得以代代传承、生生不息的重要原因。

在教习场域中生成的“诗学”,很容易传递出一种古代诗学只重在创作指导的直觉印象。今人对古人“诗学”一词使用情况的误判也往往由此造成,如认为“古代人士不多用这个名词,用的时候往往侧重在诗歌创作的一头”⑥陈伯海、蒋哲伦主编:《中国诗学史》,第1页。。但实际的情况是,古人认为在学诗领域,专学一种往往是诗学弊端出现的原因。刘克庄以为近世诗学“嗜古”一派宗《文选》,“缚律”一派宗唐诗,但童蒙按照这样的学诗方法来学,“莫能改气质而谐音节”,最终学到的只能是既不如《选》也不像“唐”,无从所就的东西⑦刘克庄著,王蓉贵、向以鲜校点:《后村先生大全集》卷97,第2508页。。古人的做法通常是强调学诗要“旁及诸家”,如《诗法源流》讲:“法度既立,须熟读《三百篇》,而变化以李、杜,然后旁及诸家,而诗学成矣。”⑧张健:《元代诗法校考》,北京:北京大学出版社,2001年,第244页。学诗明确法度,即掌握了写作技巧后,还要对诗歌发展情况谙熟于心,于此才能算作“诗学”有成。其实,这是一个十分复杂,又包含丰富内容的过程,毕竟,并不是掌握了技巧后就能写出一首好诗。

虽然,作为入门读物的“诗学”著作,它所容纳的实际内容并非是诗学之全部,但我们似乎忽略了一点就是,学诗,可能会关涉到有关诗歌的一切学问。元人将“诗学”著作冠曰“大成”“集成”“拦江网”,也就在于意图将所有诗学相关的内容一网打尽。如此看来,元人使用“诗学”这一概念,便是基于以“诗学”为全方位的,涵盖一切诗歌学问的基本内涵来理解和把握。“诗学”于唐代从《诗经》学层面走出,在概念生成和使用的过程中不断逾越技巧及规则的单一指向,逐渐成为一门关于诗歌的综合学问,这与其“出身”于“学诗”密切相关。作为诗歌学问的“诗学”,从它生成时就处于一种未封闭的状态。从逻辑学的角度讲,概念的内涵和外延成反比关系,内涵越少,外延越大。作为对象数量或范围的外延是概念所具本质属性之内涵的具体化。如此,古代“诗学”的研究范围实则具有“开放性”的特征,只要是以诗歌为对象的问题都可以纳入其中。除却上面已经涉及到的诗之法度、诗的宗尚源流、诗的传承、发展等问题,在元代,只要提及“诗学”,它所涵盖的范围就不是单一的,而是一个所指范围较广、较为全面的系统,如胡祗遹《高吏部诗序》云:

诗学至唐为盛,多者数千篇,少者不下数百,名世者几百家。观其命意措辞则人人殊,亦各言其志也。裁之以义理性情,则浅深高下,自有等级。故东坡有“郊寒岛瘦、元轻白俗”之评。王荆公工于诗者也,《百家诗选》,后贤以谓后五卷,非前五卷之比,精粗固有间矣。或者又谓今人诗律,唯学晚唐。我朝吏部尚书河东高公炼诗,力追前人。先生为翰林学士,尝曰:“吾之诗,唐诗也。”元、李、曹、杜诸人,亦多称道,其许可论议,具备于元遗山之送行曹南湖之《壬辰小稿》二序,又一时诸名公之诗什。①李修生主编:《全元文》第5册,第265—266页。

这里的“诗学”,涉及诗歌文献、创作技巧、思想内容、诗歌品评鉴赏、诗歌风格、诗歌形式、诗歌宗尚等一系列问题。如果我们再以元代命名为“诗学”的著作以及同类作品来看,那么,元人所谓的“诗学”,其内容至少可以概括出如下几类:

一是诗歌文献的整理、研究。既有如胡祗遹所论及的,对诗歌体量、诗歌选集价值的体认,也有如元好问《杜诗学》对诗歌别集的辑佚辨伪、注释笺解以及如《诗学禁脔》《诗学和璞》《诗学大成》《诗学集成》等在一定理论或体系框架指导下就具体作品的搜集、归纳、整理、校点、分析。

二是包括诗歌内容、形式和创作技巧等诗歌基本理论及诗学范畴的整理与归纳。在《诗学禁脔》及一类相同的诗法作品中,无不有对诗歌的产生及其原因、诗的特性、功能、价值、风格流派等理论的阐释与交代。《诗法家数》等作品则更加侧重具体分析诗歌的体裁、题材、体制等问题。作为指导创作的诗歌类书,如专于对偶的《对类》,专于事类的《诗学大成》,专于诗韵的《押韵渊海》等,以其体例,更强调事类、字法、句法、章法、声律、用韵、用典、对仗、避忌等方面的内容。由此,总结独属于诗歌的艺术规律,廓清与其他文学形式及艺术种类的关系,且在这一过程中,使一系列属于诗学的范畴,如四始、六义、比兴、言志、缘情、才气、识力、虚实、轻重、平仄、韵对、复古、通变等命题逐渐清晰化、经典化。确立了诗歌美学的标准。

三是对诗史的梳理。如《诗法源流》《诗谱》等作品及诗学类书的序言中对历代诗歌源流的讨论。涉及诗歌起源、分期,诗歌流派的兴衰迭起,理论命题的流变脉络。也有如《杜诗学》等作品,追索诗人家世,排列诗学谱系,搜采诗人逸事,分析师承关系,比较诗家作品,阐释发展规律,揭示并估价诗人的创作成就及其诗坛地位。

四是对诗学史及诗学研究文献的整理。如《杜诗学》对唐以来论杜甫诗的文献汇辑,甚至诗法、诗歌类书中按照不同的类别及体例,编排汇辑历代相关诗学问题及材料,使得诗学史的研究不断朝着系统化方向发展。

元人“诗学”所涉及的几个方面,其实已接近或涵盖了今古典诗学研究的基本范围。如陈伯海、蒋哲伦《中国诗学史》借鉴现代学术分科,细分“诗学”与“诗学学”,诗学包括诗论、诗史、诗评;诗学学指诗学原理、诗学史、诗学批评等②陈伯海、蒋哲伦主编:《中国诗学史》,第2—3页。。董乃斌撰写《中国诗学大辞典》“诗学”条,谓中国诗学研究范围有诗歌基本原理和基本范畴、形式和创作技巧、诗歌源流、诗歌文献、诗人及诗人群体、诗歌理论的整理研究六个方面③傅璇琮等主编:《中国诗学大辞典》,杭州:浙江教育出版社,1999年,第3页。。蒋寅《中国诗学的思路与实践》阐述“诗学”概念包括诗学文献、诗歌原理、诗歌史和诗学史④蒋寅:《中国诗学的思路与实践》,桂林:广西师范大学出版社,2001年,第2页。。只不过元代“诗学”著作因其入门性质,限制了其在具体领域的研究深度,而且也正如钱志熙所言,现代诗学与传统诗学的最大差别在于学科性质的存在①钱志熙:《“诗学”一词的传统涵义、成因及其在历史上的使用情况》,《中国诗歌研究》2002年第1辑。。然而,无论如何,在日常教习中,关于诗歌的问题不断被发现、提出、总结,推动诗学研究不断扩大及深细。而“诗学”概念的“开放性”不仅可以使诗学的内容逐步细化、深化,也使诗学著述的形态有了新的转向,这在元代题名“诗学”的著作中表现得尤为典型。

三、元代“诗学”著作的编撰特征及诗学形态

传统诗学研究的著述方式,“诗品”有南朝钟嵘的《诗品》、唐代司空图的《二十四诗品》(当然就其作者归属问题尚无定论);“诗式”“诗格”唐代已大量出现;“诗话”是宋人讨论诗学问题的典型形式。此外,文学批评的专论、专书,诗集序跋、论诗书信,论诗诗,诗选的评语注释,诗纪事以及其他文献中关于诗的附带性讨论等,无论哪种形式都早在元代以前就出现了。如果从中国诗学研究所依凭的资料或著述看,似乎找不出一种专属于元代的诗学著述形式。

从目前可知的文献来看,元代很少有以诗话的形式来讨论诗学的著述,吴师道《吴礼部诗话》、祝诚《莲塘诗话》等也因体量卷帙的狭小,不足以撑起它们作为元代诗学的典型著述形式。张伯伟认为“元代的诗学著述,实以诗格为中心”②张伯伟:《元代诗学伪书考》,《文学遗产》1997年第3期,第65页。,较为符合实际。元人确实一变宋人诗话之学,喜欢讨论诗法问题。而元人这类诗法作品因受到“论多庸肤,例尤猥杂”③永瑢:《四库全书总目》卷197,北京:中华书局,1965年,第1799页。的批评以及指示初学的用途,作者署名的疑问,在很长一段时间内逸出研究者的视线。今人讨论元代诗学问题,所据材料依然主要是元人诗序及以及从其他著述中析出的关于诗歌问题的材料。

以今人眼光,元代题名“诗学”的著作,因其入门性质,固然难登大雅之堂,更何况其内容多是汇辑或抄赘而成。就诗学资料汇编,如《诗话总龟》《苕溪渔隐丛话》《诗人玉屑》等,出现在宋代。前文已揭,今存元代《押韵渊海》《诗学大成》《韵府群玉》等专门的诗歌类书也在宋元之际即有祖本④宋元之际的一些汇编诗学著作多为遗民文人所编,其成书大多已在元初,如蔡正孙《诗林广记》《唐宋千家联珠诗格》《精刊补注东坡和陶诗话》。就此学界已有一些考证,参见卞东波《蔡正孙与〈唐宋千家联珠诗格〉》,《古典文学知识》2007年第4期。。然而,在元人那里,诗法、诗歌类书等汇编性著作名之“诗学”,表明元人对其作为诗学著述之普遍认同,而明清以来,同类著述更是占据了诗学著作出版市场的大量份额。以此,可以说,元人是有意识地将前代汇编性质的著述形式借鉴来,用以编撰专门的诗学著作。汇编前代诗料、事类的诗学工具书,是元人热心的事业;汇辑前代诗学资料而编成诗法、诗格类作品,也是元人热衷的工作。这两种诗学文献构成了元代诗学著作典性的著述形式。

诗学类书的编撰继承《初学记》等传统类书体例,又根据其实用指向和诗学专业性,在体例编排上有所拓展。《新编增广事联诗学大成》30卷,按天、地、人、物四部分类,部下依次分目,包括天文、时令、岁时、节序、山川、地理等45目。类目之下又分叙事、故事、大意、起、联、结六部分。《联新事备诗学大成》30卷,按类分30门,每门之下有事类、散对,散对以起、联、结分别收录五、七言诗句。朱文霆序云:“诗家者流,自《三百篇》始。其间风、赋、雅、颂之体具备,而又多识鸟兽草木之名,则诗之事料不可以不悉,而其体制不可以不知也尚矣。”⑤林桢辑:《联新事备诗学大成》,《续修四库全书》第1221册,第305页。《重刊增广门类换易新联诗学拦江网》分7集,每集10卷,分天文、节候、城市、百草等47门,门下又细分目。《增修诗学集成押韵渊海》20卷,按韵部分类,以韵字为目,每字下分有事类、诗料两部分。“事类”和“诗料”所用词语和诗句多有出处,如注明来自《诗经》,或来自杜诗。《诗词赋通用对类赛大成》20卷,首先按类别分天文、地理、节令、花木、鸟兽等20门,连绵、叠韵等对仗形式附在各门的末尾,每门下面,列一字、二字、三字、四字对,每字之下,又分平、仄、实字、虚字,之后又细分借对、上平对、上仄对、并实对、上虚下实对、上实下虚对等。第20卷为《重新增广古今巧对全集》,按照一字至十三字分别著录,之下又分以天文、地理等事类名目,卷末有《新增长联隔句类》展示隔句对的作法。

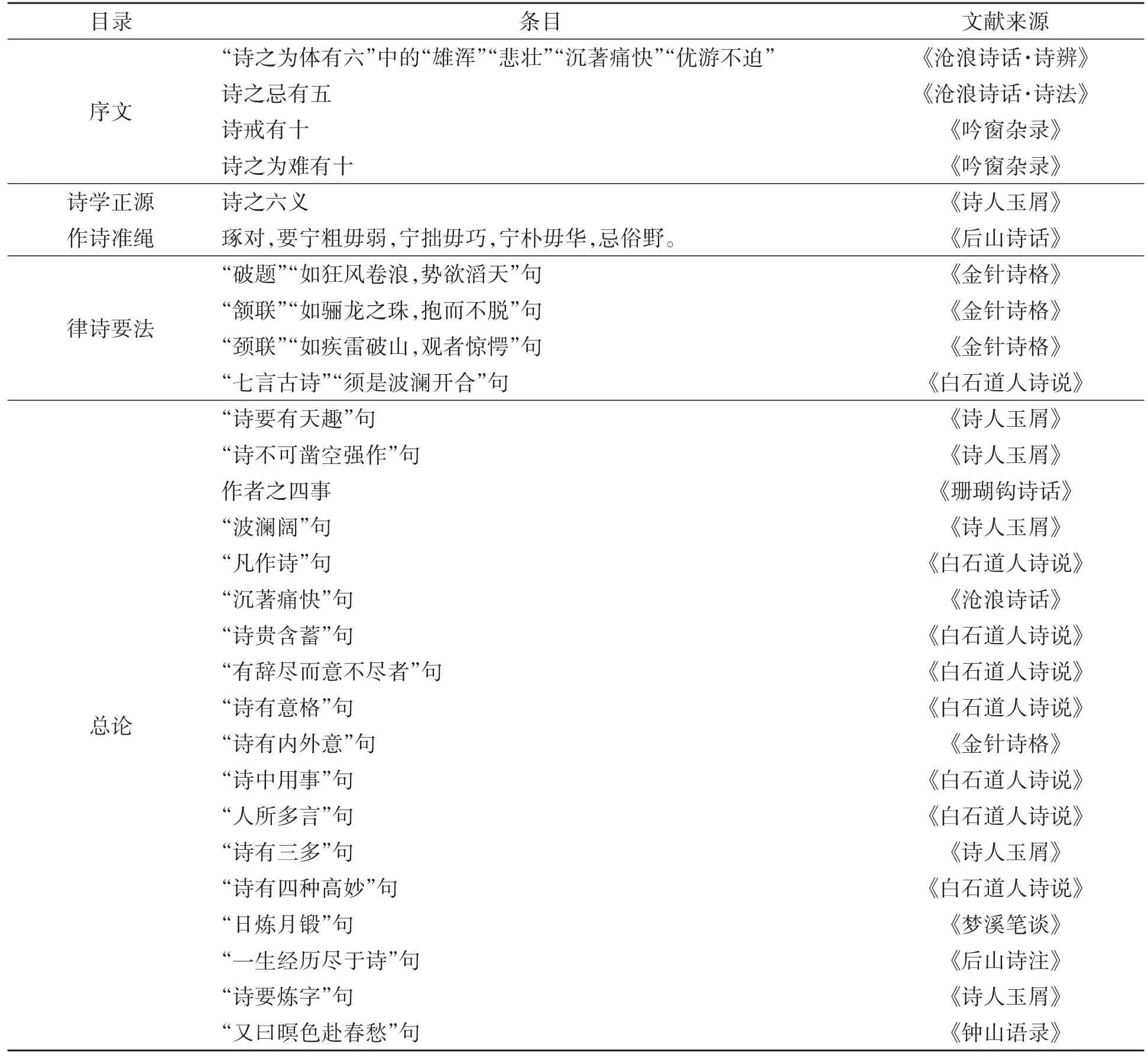

元代诗话、诗法著作,虽未在题名上直接标明“诗学”二字,仍沿用诗话、诗格、诗法、诗谱、诗则等标题,但从它们的性质上讲,这些作品更准确地说是诗话、诗格、诗法的总集或汇编。也由此区别于前代单纯的个人著述。元代诗话除吴、祝二人是个人著述外,现在可见题为“诗话”者,均是对前人诗论、诗话的汇总。如陈秀明《东坡诗话录》是对苏轼论诗语言的汇辑;佚名《南溪笔录群贤诗话》辑录《葛常之诗话》《黄常明诗话》《唐子西语录》《东坡志林》《蔡宽夫诗话》《王直方诗话》等几十种宋元名家诗话中的论诗文字,大致是抄录《苕溪渔隐丛话》《诗人玉屑》而来。而元人标为“诗法”“诗格”的作品也多从前人著作中辑出,如旧题杨载撰《诗法家数》,据张健《元代诗法校考》,辑录情况见下表1:

表1 《诗法家数》汇辑文献情况表

此外,旧题范德机撰《木天禁语》,在“七言律诗篇法”中也明确交代,其中“十三格”中有六格直接承自宋人李淑的《诗苑类格》,而《沙中金集》所列诗格大多源自宋人《苕溪渔隐丛话》《天厨禁脔》《诗人玉屑》等集。至于元人诗法中对具体诗学问题的讨论,更是随处留有铺排陈说的痕迹。

汇编的编撰特征决定了元代这类著作呈现出综合性的诗学形态。《新编增广事联诗学大成》《联新事备诗学大成》《重刊增广门类换易新联诗学拦江网》《诗词赋通用对类赛大成》按传统类书分类的原则,首先指向诗歌命题,其次涉及属对、体字、文体、结构等,兼具类书、诗选、诗法的功能。《增修诗学集成押韵渊海》首先是韵书,其次又结合了传统类书的编排方式,其《凡例》云:“今是编,韵铨《礼部》,句选名贤,每韵之下,事联、偶对、诗料群分……是编每韵之下,首明反切,继辨训诂,先活套,次体字,事联有二字、三字以至四字,皆取其的确,按据对偶亲切者用之,其不偶者,则圈以别之,诗料自五言以至七言,皆取其下字用工切于题目者用之。”①严毅辑:《诗学集成押韵渊海》,《续修四库全书》第1222册,第165—166页。其形式为韵书+类书+诗选+诗法。元代诗法的诗学功能亦大为扩展,如《诗法家数》《木天禁语》为诗格+诗选;《东坡诗话录》《杂咏八体》为诗话+诗选;《傅与砺诗法》为诗选+评点。诸如《名公雅论》《黄子肃诗法》《文章宗旨》《诗法源流》《总论》等一系列从元人别集、笔记中析出的文献,在明代以后被收入到诗法汇编中,更将论诗专文、论诗书信、论诗诗、诗集序跋、诗选评语等汇入到诗学著作中。如此,元人的诗话和诗法早已突破“体兼说部”和专立法则的特征,是一种将各种诗学著述形式和诗学内容总括起来的综合性诗学形态。

当然,元人诗学著作并非完全是机械地汇编材料,也有一些专门的取向,如蔡正孙《精刊补注东坡和陶诗话》、胡次焱补注《赘笺唐诗绝句选》等反映了遗民文人的文化取向;《重刊增广门类换易新联诗学拦江网》《诗词赋通用对类赛大成》等是元代科举,尤其是古赋考试的辅助资料,其目的在于“挦撦应举”。此外,很多诗学类书、诗法作品也清晰地反映了当时社会的诗学风尚,甚至明显带有适应大众文化的商业取向。而置之于诗学发展史中,元代汇编性质的诗学著作虽少有诗学新见,却也具有一定价值。

首先,元人将前人的诗学命题不断汇辑,又作为诗歌初学者的学诗指导,使得诗学理论命题不断经典化,成为古人诗歌教养的基础。诗学命题的经典化不仅表现在元人直接引用前人的诗学语言,使古人的诗学论断成为一种“老生常谈”又“常谈常新”“受用至真”的金科玉律,更在于元人对古已有之的理论范畴进行提炼和高度概括,使之成为习用的诗学范畴。如诗歌缘志、缘情的本质、诗歌性情与学问的关系、诗歌体格、韵味、神变等,从《诗大序》《文赋》《诗品》《文心雕龙》直到宋人,都是诗学讨论的基本问题。《诗法正宗》将这些问题概括为诗本、诗资、诗体、诗味、诗妙五种学诗力行之事。在元代诗法中,所谓“三造”“六关”“十科”“作诗准绳”、题材类型等的概括也是受前人影响而来,又在明清时期同类作品中作为讲诗必引的基本材料。至于《诗学大成》中的“起、联、结”结构划分以及诗法作品中对律诗起承转合结构的具体分析,更使唐宋以来科举时文及省题诗演化出的作文、作诗结构论,在理论和实践两个畛域加强互动,让诗歌初学者能够深入体会和掌握诗歌篇法的技巧。

其次,汇编形式的诗学著述表现出元人在诗学体系构架上的尝试和努力。在诗歌类书领域,元人在继承前人著述的基础上标以“新编”“联新”,其用意很大程度上是尝试突破前代类书的文献范围和固定体例,完善诗学体系的建设,在更为广博的文献中导出和安排能够作用于诗学的内容。元人诗法作品如《木天禁语》,将《诗苑类格》中关于律诗篇法的六格扩展为十三格;《诗法家数》在律诗、古诗和绝句的作法中有了更加详细的阐说,荣遇、讽谏、登临、征行、赠别等九类题材特征与写法的概括也将诗歌题材理论推向系统化。元人在具体诗学问题上的总体把握与高度概括,都显示出元人在汇编前人论述的过程中有意地思考诗学体系问题。诚如蒋寅所言:“历代的汇编、汇辑诗话,除宋代《诗话总龟》、《苕溪渔隐丛话》、《诗人玉屑》等书因保留宋人遗说而被重视外,大都无人提及。如果我们将此类书与那些个人著作的名诗话相比较,就会发现,中国诗学体系的建设、构成,尤其是基本范畴的确立,正是由这类书完成的。”②蒋寅:《中国诗学的思路与实践》,第36页。

如果我们把视野再扩大到有元一代整个的文化形态上,便可以看到,这种求全的编撰心态几乎笼罩于元人编撰的各个领域。元人编史,如《宋史》,篇幅浩繁;元人编地理志,如《大元一统志》,卷帙庞大。笔者亦曾撰文分析元人编选当朝总集采用“开放式”的编刊形式及其求全求大的编撰思想①参见武君:《元诗总集开放式的编刊形式及其诗学意义——基于元后期所编元诗总集之考察》,《文学遗产》2017年第6期。。元人求全详备的编撰思想预示着明清时期文化总结时代的到来。而在诗学领域,汇编式的诗学著述更深刻影响着明清诗学的走向。诸如《诗学大成》等诗学类书在明清时期为内府、书坊的畅销书系,不仅新刊、再编,也促成同类型著作如《圆机活法》《诗林正宗》《诗学事类》《韵学事类》等书的编撰。流行于元代的诗法作品更是引发了明清人对汇编诗法的重视,不仅有如徐骏《诗文轨范》、朱权《西江诗法》、怀悦刊《诗家一指》《诗法源流》等汇辑元代诗法作品的书籍,同时催生了如周叙《诗学梯航》、黄溥《诗学权舆》、胡文焕《诗学汇选》、宋孟靖《诗学体要类编》、浦南金《诗学正宗》、梁桥《冰川诗式》、顾龙振《诗学指南》、汪师韩《诗学纂闻》等同类型的诗学著作,不断将古人的诗学研究进行总结、梳理和传承。

由此可见,元人汇编诗学的工作为明清人展开诗学集成时代做足了准备,元代在中国诗学史的演进中不唯具有推动“诗学”概念生成、确立的首功,更扮演了承前启后的重要角色。而在诗歌教习场域中生成的“诗学”,从一开始就塑造了中国古代诗学的独特品格。

四、元代“诗学”著作塑造的诗学品格

因教习性质,指示诗歌初学者入门途径是元代题名“诗学”著作主要的作用,由此形成其极具普及性、社会服务面广的特点和诗学品格。元人叶颙有一诗,诗题云:“军中一彦士少好读书,喜谈论文章工拙,尤笃意诗学,求指南于仆,为赋一律以赠之。”②叶颙:《樵云独唱》卷6,景印文渊阁《四库全书》第1219册,第115页。记录了一位喜好诗文的兵卒向他讨求诗学指南的故事。这一故事足见在元代社会中,诗学所伸及的触角。内山精也认为诗之“近世”主要表现在创作主体在阶层上的突破以及古今体诗的通俗化,南宋末期至元代,作诗教本、选本、诗歌类书、诗话总集大量编纂并作用于诗歌教育,即是诗之“近世”的一个重要体现③[日]内山精也著,朱刚、张淘、刘静等译:《庙堂与江湖——宋代诗学的空间》,上海:复旦大学出版社,2021年,第254—279页。。

元明清时期,雕版印刷业有了长足地进步,然而古人印书总非易事,至少书籍的刊刻不像现在那样廉价。如果没有一定数量的社会需求,很难想象这些部头庞大的入门读物能够经过时间淘选,穿越时代阻隔,进入今人的视域。只看看元代那些诗学类书的刊行情况,就足见它们在当时社会的流行与普及程度。《新编增广事联诗学大成》在皇庆元年首刊之后,又有至顺三年(1332)广勤书堂本、至正二年(1342)日新堂本、至正十四年(1354)鄞江书院本。《联新事备诗学大成》有皇庆年间建安双桂书堂刊本,至正九年(1349)建宁路书市刘衡甫本,之后又有至正十五年(1355)翠岩精舍本。至正二十年(1360),《诗词赋通用对类赛大成》于陈氏秀岩书堂刊行,至正二十六年(1366)又有增补本。《诗学大成》系列入明后有内府刻本,书坊刊刻的版本则更加驳杂,如《联新事备诗学大成》有永乐六年(1408)博雅堂刊本、宣德元年(1426)日新书堂本。建邑书林刘氏重刊,朱国珍校正本《新刊京本校正增广联新事备诗学大全》有正德十一年(1516)西园堂刻本、嘉靖二十年(1541)刻本、嘉靖十三年(1534)叶氏翠轩刻本。题为“济南李攀龙于鳞甫编辑,武进唐顺之应德甫校正”的《新刊增补古今名家诗学大成》有万历六年(1578)萃庆堂余泗泉本。另有题作焦竑校,李维祯阅,余应虬订的《新锓翰林校正鳌头合并古今名家诗学会海大成》刊刻于万历二十六年(1598)。而此类书籍也被日本内阁文库及东京大学图书馆收藏,可见其海外的传播情况①张健:《从〈学吟珍珠囊〉到〈诗学大成〉〈圆机活法〉——对一类诗学启蒙书籍源流的考察》,《文学遗产》2016年第3期。。此外,明清时期的诗学著作对元人诗法孳乳浸多,元代诗法的流传情况详见张健《元代诗法校考》,此处不再赘言②张健:《元代诗法校考》,第14─25,18、23、24、421页。。

社会需求决定此类书籍的刊刻,不断刊刻反之促进了这些书籍的广泛传播。那么,这些书籍是否就仅限于服务初学者呢?事实当非如此,《增修诗学集成押韵渊海》《凡例》即明言该书的编撰:“非惟资初学之用,而诗人骚客亦得以触而长,引而伸,不无小补。”③严毅辑:《诗学集成押韵渊海》,《续修四库全书》第1222册,第165,162,166页。如果说初学以之入门,那诗人骚客参考这些著作的价值可能更在吟咏时查考事类,语言枯涩时寻找联偶,当然也用以规避,避免自己的创作落入俗套。本来,自古以来一流的诗家学者总是追求“成一家之言”的创新,而在不断地创新实践中,他们所创的“新格”或新的诗学理论,又汇辑到入门读物中,成为经典的诗学命题。中国诗学的发展就是在方家与大众、创新与经典、理论与实践、模仿与规避的不断滚动中得以前行。

前文已述,在教习场域中生成的“诗学”具有开放性特征。对于诗歌知识和诗歌学问的需求,随着问题的不断发现随时丰富着诗学内容,这也使得中国古代诗学具有较强的包容、收纳能力,古代诗学的发展其实就是一个动态增量的过程。张复《诗学集成押韵渊海序》言该书“韵摭群书,而备韵料于前,选诸集而类韵移于后,其收也富,其择也精,诗家韵书是为详备”④严毅辑:《诗学集成押韵渊海》,《续修四库全书》第1222册,第165,162,166页。。所谓“详备”也正是其名之曰“集成”的原因所在。《新编增广事联诗学大成》将《诗苑丛珠》36门扩为45门,并以更大的“部”来统摄类目。在“故事”“联”“结”的部分都有大量的增补。《诗学大成》到明代后,每一次重新编刻都会在题名中叠加标示“新编”“增广”“合并”等字样,甚至变“大成”为“大全”,均表明其在内容上的增补、练择情况。

我们仅需翻翻唐五代诗格、元人诗法、明清时期诗学作品,就可以直观地发现这些书籍在体量上的变化。古代诗学在内容含量上的丰富也表现在古人不断地将理论命题落到实处,使理论具有较强的实践色彩,如元代以前,就诗歌风格的讨论往往是依附于具体的诗人或时代,而在《诗法家数》中,风格可以归并至具体的体裁、题材中,如“七言”有“声响”“雄浑”“铿锵”“伟岸”“高远”;“五言”有“沉静”“深远”“细嫩”;“荣遇”有“富贵尊严”“典雅温厚”;“讽谏”有“忠厚恳恻”的风格特点等。《诗家模范》亦同,如“台阁”有“气象光明正大”;“山林”有“古淡闲雅”;“江湖”有“豪放沉着”;“风月”有“蕴藉秀丽”;“方外”有“夷旷清楚”等风格⑤张健:《元代诗法校考》,第14─25,18、23、24、421页。。古代诗学在内容上的丰富更表现在对于诗学具体问题探讨的深细化发展,如《诗家一指》中意、趣、神、情、气、理、力、境、物、事之“诗家十科”的细致划分;又如《诗法家数》中对各类题材总结为九类,相较于唐宋以来论诗之题材本已趋向细密,而清代佚名《诗轨》在此基础上又增加“联句”一类。

日常教习活动不仅敞开古代诗学的门庭,怎样教好学生或怎样使学生快速入门,也是施教者或教材编撰者所要面对的重要课题。不同于诗话“论诗及事”“论诗及辞”⑥章学诚著,叶瑛校注:《文史通义校注》,北京:中华书局,1985年,第559页。自由议论的特性,汇编性质的“诗学”著作总是在不断地探索一个可成体系的体例,并且在体例中不断进行调试,使之渐趋完备。由此,中国古代“诗学”从一生成始,就具有了自我成长的能力。

《联新事备诗学大成》朱文霆序云:“择取古今名公佳句以比附于后,比之旧编,于事类则去其泛而益其切者;于诗语则去其未善而增入其善者,名之曰《诗学大成》。”⑦林桢辑:《联新事备诗学大成》,《续修四库全书》第1221册,第305─306页。此书在门类上分30类,对毛序本《诗学大成》作了“瘦身”,也修正了毛序本和《诗苑丛珠》体例上的瑕疵,综合了诸家的长处。《诗学集成押韵渊海》调整了《诗学活套押韵大成》押韵诗句的顺序,如“旧编‘东’字在上”的,此书一并削去;旧编只取有诗句的韵字,是著则“一依《礼部》而备载”⑧严毅辑:《诗学集成押韵渊海》,《续修四库全书》第1222册,第165,162,166页。,以求诗韵的完备。此类诗学类书在明人的使用过程中,对其体例又有所反思,胡文焕《诗学事类序》云:“余所谓不能舍之者,其事类是已。至若事类之外,有所谓汇选者,有所谓大意者,有所谓起者、联者、结者,是又虽初学不必也。”①李攀龙辑:《新刻诗学事类》,《四库全书存目丛书》第179册,济南:齐鲁书社,1995年,第202页。在他看来,诗贵活,而“大意”“起联结”等是画地为牢的“死守”;诗贵雅,而前人所选诗句粗俗;诗贵己出,而使用这类书籍可能会产生因循盗窃的弊端。由此强调对诗学类书的活学活用。

在汇编诗法领域,元人的作品已尝试对诗学体系进行系统化的构架安排,明清时期在其基础上呈现出更加规整的体系,如梁桥《冰川诗式》,全书共十卷,分为六种诗学门类:“定体”,介绍诗歌的各种体式,阐明诗体的起源、作法及代表作家作品;“炼句”,论述炼字炼句的法则;“贞韵”,辑录前代诗法著作中的用韵法则;“审声”,论诗的平仄声调谱式;“研几”,精研名家诗作,推求诗歌章法规律;“综赜”,杂取前代学诗的要法,展示前人论诗的精神。此书的内容大多来自元人诗法,在综合各家诗法后,按照自己所理解的诗学框架和类别进行系统性地汇编,六种门类的编排实则为一个指导学诗的循序渐进之过程,也是诗学从基本理论到精神内涵,从“入门”到“入室”的途径。至清代佚名《诗轨》,全书二十二章,每章讨论一种诗学问题,较之《冰川诗式》,在分类和问题的讨论上更加细致,如第二章专讲诗粘平仄的问题;第三章探讨起承转合的问题等。如果从现代学术研究的角度看,其每一章节实即一篇专题论文,二十二章合而为一部有关诗学的系统论著。

综上所述,元代题名“诗学”的著作是古典诗学展开整体构建的肇始,同时形成其服务面广,内容可以不断丰富,体系可以不断完善的重要品格。教习活动固然有使诗学内容呈现出庸杂陈腐的一面,但从另一个角度或长时间段来看,教习也促进诗学向精密化、系统化的方向发展。当封存于教习领域的元代“诗学”著作走进诗学研究视野,有关诗学的诸多问题需要重新思考与审视,至少,我们不能因其内容和形式上的缺陷而忽视其实际的诗学史意义。