柳研三题

2023-02-08辽宁郭新庆

辽宁 郭新庆

柳宗元说谤誉

谤原本是指责别人的过失。《国语·周》上说:“(周)厉王虐(残暴狠毒),国人谤王。”后来专指诽谤别人的小人之举。《论语·子张》说:“信而后谏;未信,则以为谤己也。”这是说,必须得到信任以后才去进谏,否则君上会以为你在毁谤他。誉是称人之美。《礼·表记》说:“君子不以口誉人。”[1]这是说君子不以言语来讨好别人,而是要看他的实际行动。谤誉两者相对相背。誉者颂扬,谤者毁誉。《柳河东集》卷二十《谤誉》文,是柳宗元在永州时所作,文章说人获谤誉各有其道。其文曰:“君子在下位(失势)则多谤,在上位(得势)则多誉;小人在下位则多誉,在上位则多谤。”这是古代社会的常态,也是封建等级制思维的定式。柳宗元说:“君子宜于上不宜于下,小人宜于下不宜于上,得其宜则誉至,不得其宜则谤亦至,此其凡也。然而君子(指地位低下的)遭乱世,不得已而在上位,则道必咈(违逆)于君,而利必及于人,由是谤行于上而不及于下,故可杀可辱而人犹誉之。小人遭乱世而后得居于上位,则道必合于君,而害必及于人,由是誉行于上而不及于下,故可宠可富而人犹谤之。”这显然是拿八司马参加永贞革新遭谤来说事。柳宗元痛恨宦官和小人得势。他说:“君子之誉,非所谓誉也,其善显焉尔。小人之谤,非所谓谤也,其不善彰焉尔。”柳宗元以善恶辨谤誉,他直言道:“善人者之难见也,则其谤君子者不少矣,其谤孔子者亦为不少矣。”[2]《唐宋八大家文钞》卷四张孝先曰:“得谤得誉,皆有所自。众口附和不足信(是说世人轻信),惟以善不善之好恶为区别,此孔氏论人大法也。……言观人者不可以谤誉而轻为进退,修己者不可以谤誉而轻为忧喜(是说世人谤誉不足凭),尤为探本之论。”[3]说到谤誉,《柳集》卷第三十三《贺进士王参元失火书》很巧妙地谈及此事。世上许多事,往往都具有两面性;好坏也是这样,不但是相对的,还会相互转化。可一般人往往看不清这样的道理,一味讲黑白分明,遭惑受害就在所难免。其实古人早就知道这些辩证的道理。《老子》说:“祸兮福所倚,福兮祸所伏。”这是说福祸相系,各有你我,相互依存,又相互转化。任何事情都不是绝对的,如贫者未必皆贤,富者未必皆不肖。然而世俗社会经常却不这样看人待物。进士王参元很有才华,可因“京城人多言家有积货(聚敛大量钱财)”,人们“畏忌不敢道之善”,致使“公道之难明,而世之多嫌也。一出口,则嗤嗤者(搬弄是非的人)以为得重赂”。柳宗元在永州听说王参元家遭大火,一切荡然无存,“大喜”,写信《贺进士王参元失火书》向他称贺。清代吴楚材﹑吴调侯《古文观止》卷九说:“闻失火而贺,大是奇事。”贺人家受难,这太反常理了,柳宗元好似不近人情;可细闻其说,又在情理中。柳宗元说王参元家被大火烧成灰烬,“示其无有,而足下之才能乃可显白而不污”。柳宗元和王参元是交往了十几年的“相知”,但遭此谤毁,“不若兹火一夕之为足下誉(洗清了谤毁)也”。柳宗元说,大火止谤,你重获新生,“其为乐也大矣”。[4]说到火,《柳集》有一篇《逐毕方文》。毕方,是传说中的怪鸟。《山海经》说:“(章莪之山)有鸟焉,其状如鹤,一足,赤文青质而白喙,名曰毕方。”毕方是火神,常衔火在人家作怪灾。柳宗元说:“永州元和七年夏,多火灾。日夜数十发,少尚五六发,过三月乃止。八年夏,又如之。人咸无安处,老弱燔死,晨不爨,夜不烛,皆列坐屋上,左右视,罢不得休。”[5]于是柳宗元作《逐毕方文》,以驱火神。可是驱火神也不能止谤,柳宗元在永州十年,一直与谤言为伍,直到死谤言还在追逐他。可柳宗元至死不屈。他藐视那些制造谤言的小人。正如他在《谤誉》文尾所说:“其有及乎我者,未敢以其言之多而荣且惧也。苟不知我而谓我盗跖,吾又安敢惧焉?苟不知我而谓我仲尼,我又安取荣焉?知我者之善不善,非我果能明之也,要必自善而已矣。”柳宗元说,别人说我是盗跖我不惧怕,说我是仲尼我也不以为荣。任人诽谤议论,我必自善其身而处之。他坦然面对诽谤和赞誉。说到柳宗元《谤誉》文,章士钊有一段绝妙的评说:“尝谓子厚行文,往往胆大如天,以他人万不敢出口之炎炎大言成之。他日论君子在下位多谤,称谤孔子者亦不为少。……此类打穿后壁、超凡人圣之奇文钜制,文家除子厚外,还有能如此著笔裕如(形容从容不费力),吾此未信。”[6]

韩愈有“五原”文,究根溯源,论说道、性、毁、人、鬼之本。《原毁》是“五原”之一,是探讨毁谤本原的。全篇以古今君子相比照,从取义不同论说事情的源本,认为今人君子与古人君子的价值取向是相背的。古人君子是宾,为民;今人君子是主,为己。做事情也反过来了,认真做事情会遭诋毁之言,守德为人会有诽谤相随。柳宗元的《谤誉》和《咸宜》二文与韩愈的《原毁》一样都是发此感慨之作。二文在《柳集》同卷,应是同时之作。《咸宜》篇论说“兴王之臣多起污贱,亡王之臣多死寇盗”,以为“咸宜”,此说具有一定的历史规律性。柳宗元是想通过这篇小文告诫人们出入做官要审时度势,方可避祸全身。柳宗元在文中以两汉之始的事来论证他说的道理,指出“屠贩徒吏出以为公侯卿相”,说这不是天生就具有的,是时势不同的原因造成的。以史而论,柳宗元“势”说的观点,是非常有道理的,这与我们平常说的“时势造英雄”同理。说到不幸,其文说:“汉晋之末,公侯卿相劫戮困饿,以墙壁间以死,无他焉,彼因劫戮困饿器也,遭时之非以出,独其始之幸,非遭(董)卓、(刘)曜而后为祸也。”此说与前说同理。柳宗元《咸宜》说幸与不幸,因不同的价值取向,会有两种不同的结果。其文曰:“彼困于昏乱,伏志气,屈身体,以下奴虏,平难泽物之德不施于人,一得适其傃(平素),其进晚尔,而人犹幸之。”这是说君子之难,柳宗元自况也。又曰:“彼伸于昏乱,抗志气,肆身体,以傲豪杰,残民兴乱之伎行于天下,一得适其傃,其死后耳,而人犹祸之。悲夫!余是以咸宜。”[7]这是说小人之祸。柳宗元认为,这两种不同的结局,都是适宜和有道理的。《新刊增广百家详补注柳先生文》卷二十引黄唐说:“遭兴运而爵位,遇乱世而诛戮,柳子咸以为宜”。何焯《义门读书记》卷三十六说:此论“爽朗”。 乾隆敕纂《御选唐宋文醇》卷一十二说:“肃、代、顺、德之间,阉寺执国命,藩镇攘土地,皇纲陵迟,四海有瓦解之渐,而庙堂之上文恬武嬉,一如太平无事者。宗元所为悼痛,而举汉、晋之末,公卿将相以为戒。……虽一邑之令,固万人之所托命焉。《易》曰:‘其所由来渐矣’,由辨之不蚤(早)辨之也。”乾隆帝以唐史证论柳说,慨叹柳宗元不早辨也。正如焦循批《柳文》(明万历刊本)卷一十所说:“议论精辟,又有廉悍之笔以运之,转折如铁。”柳宗元逆境不屈的精神与他的思想品格息息相关,今日读来,仍让人倾服再三。

柳宗元(773—819)画像(清·上官周绘,选自《晚笑堂画传》)

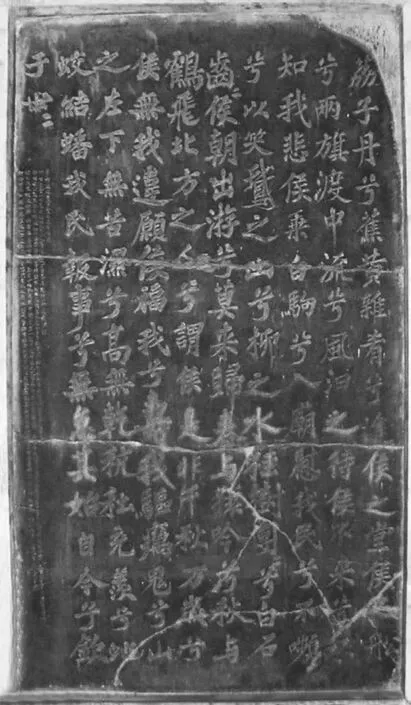

柳宗元铭文篇

铭文是刻在器物上的文字,古时多铸在钟鼎上,秦汉以后,刻于碑石。碑石称述死者,钟鼎文称述先祖。《礼·祭统》说:“夫鼎有铭。铭者自名也。自名以称扬其先祖之美,而明著之后世者也。”铭文以金石记之,为的是让后人铭记在心,感恩先祖,永志不忘。后来铭文成了一种专门的文体,是有韵的雅文。晋陆机《陆士衡集》一《文赋》说:“铭博约而温润,箴顿挫而清壮。”《柳集》卷二十有铭序六篇,大都是称颂先人和铭记史事的。

首篇《沛国汉原庙铭》是说汉高祖刘邦的。题目中的“原”字,不是今之原本、原先之意,古时作“重”和“再”解。汉高祖刘邦在长安城中有祖庙,汉惠帝时又在渭北作庙,所以称惠帝建的为原庙。柳宗元作《沛国汉原庙铭》不知起于何时何因。蒋之翘辑注《柳河东集》卷二十说:“班固《高帝赞》以刘邦为尧之苗裔,故子厚全其意发挥,气亦沈实,但造语太偶尔。”《韩醇诂训》说:“汉高祖十二年,还过沛宫,谓沛父兄曰:‘游子悲故乡,吾虽都关中,万岁之后,吾魂魄犹思沛。且朕自沛公诛暴逆,遂有天下,其以沛为朕汤沐邑。’”遂置酒沛宫,作《大风》诗歌之。所谓汤沐邑,是指周代供诸侯朝见天子时住宿和斋戒沐浴的封邑。《礼记·王制》说:“方伯为朝天子,皆有汤沐之邑于天子之县内。”汉代沿袭此制。柳宗元在铭文里歌赞此事说: “乃乐沛宫,以追造邦之本;乃歌《大风》,以昭武成之德。乃尊旧都,以壮王业之基,生为汤沐之邑,没为思乐之地。”柳宗元之所以赞赏刘邦,铭文里有一句话道出了原因:“化环堵为四海,而黎元(指百姓)得以安其业。”这显然是称说他所主张的大中之道。为此,柳宗元在篇尾唱道:“焕列唐典,严恭罔坠。勤此休铭,以昭本始。”[8]

《剑门铭》金石之文,是为平藩将帅严砺铭功之文。永贞元年(公元805年)参与反对永贞革新的藩镇剑南西川节度使韦皋卒,行军司马刘辟自称留后,转年反。元和元年(公元806年)改元,宪宗以高崇文为行营节度使,率京西兵马使李元奕、山南西道节度使严砺、剑南东川节度使李康,以讨刘辟。剑门山,又称梁山、大剑山,在四川剑州,山势险峻。严砺是剑门山的守将。柳宗元铭文说:“惟蜀都重险多货,混同戎蛮,人尨(杂)俗剽(悍),嗜为寇乱。”刘辟“怙恃(凭借)富强,涛天阻兵,攻陷他部,北包剑门,凭负丘陵,以张骜猛,坚利锋镝(兵刃与箭头),以拒大顺。”柳宗元赞严砺说:“惟梁守臣礼部尚书严公,以国害为私仇,以天讨为己任,推仁仗信,不待司死(不怕死)。十一月,右师逾利州,蹈寇地,乘山斩虏;左师出剑门,大攘顽嚚。议功居首,进为大藩。”[9]由于平藩有功,严砺迁为剑南东川节度使。在此之前,贞元十六年至贞元二十一年严砺为山南西道节度使,“牧于梁五年”,其间他疏江(嘉陵江)通运,柳宗元曾为之作《兴州江运记》赞之。章士钊说:“《剑门铭》为子厚匠心独运,惨淡经营之作,盖子厚向为严氏借辞奖饰。”为此,章士钊说柳宗元为严砺作《剑门铭》,其“笔有偏锋,意存左袒”。[10]柳宗元与严砺,在永贞革新前应有交往,柳宗元对他很有好感,这在《兴州江运记》和《剑门铭》里都能看到。但柳宗元“左袒”和称赞的是严的利民和平藩,这些与柳的政治主张是相通的。《柳集》卷三十六有《上严东川寄剑铭启》,其中赞赏严砺“以仁厚蓄生人,以勇义平国难,而剑门用兵之事,最为天下倡首。”他是要借此自励:“今身虽败弃,庶几(但愿,希望)其文犹或传于世,又焉知非因阁下之功烈,所以为不朽之一端也,敢默默而已乎?仅撰《剑门铭》一首,诚无以称宏大之略,亦足以发平生之心。”[11]可历史往往并不遂人意,功烈不一定会传之不朽;而严砺其事却是因为柳宗元写了《兴州江运记》和《剑门铭》才让后人知道而传之于世的。

后来严砺在剑南东川节度使任上贪赃枉法,元和四年(公元809年)为元稹所弹,死于任所。《新唐书·元稹列传》记载说:“母丧服除,拜监察御史,按狱东川,因赅奏节度使严砺,违诏过赋数百万,没入涂山甫等八十余家田产奴婢,时砺已死,七刺史皆夺俸。”柳宗元颂砺功烈,砺却晚而不全,这是历史留给后人的憾事。

《涂山铭》是铭赞大禹的。大禹是传说中的人物,对之众说纷纭。涂山,旧说在寿春东北濠州,也有说在渝州,还有说在越州。《国语》仲尼曰:“禹致群臣于会稽。防风后至,杀之,其骨专车。”柳宗元文中也说:“则戮防风,遗骨专车。”看来柳宗元也认为古涂山在会稽。从地理范围看,古会稽所辖者大如战国之楚地。而柳宗元以“涂山”作铭,是想要后王效法夏禹。柳宗元铭文曰:“惟夏侯氏建大功,定大位,立大政,勤劳万邦,和宁四极,威怀之道,仪刑后王。”建大功,定大位,立大政,乃先王为政之三柱。柳宗元铭序说:“天地之道,尚德而右功,帝王之政,崇德而赏功;故尧舜至德,而位不及嗣,汤武立功,而祚延于世;有夏德配于二圣,而唐虞让功焉,功冠于三代,而商周让德焉。”柳宗元铭文中赞说的“天地之道,尚德而右功”,是称颂古贤的大德大功。柳宗元在铭尾唱道:“涂山岩岩,界彼东国。唯禹之德,配天无极。即山刊碑,贻后训则。”他要“制立谟训(圣人的训诫),宜在长久。”

柳宗元:《涂山铭》(载《唐文粹》,四库全书本)

柳宗元《武冈铭》作于元和八年(公元813年),永州司马任上。与前三篇不同,这篇文章是赞美从父柳公绰的。铭文中的武冈是山名,位于湘西,在邵州境内。邵州与黔、辰、播、费、永州等都隶属于江南西道。唐时湘西以犷悍名,无人不知。《注释音辩》载:“元和六年,辰、溆蛮酋张伯靖按黔中观察使窦群督敛苛刻,因聚众叛,杀长史,劫据辰、绵诸州,连九洞以自固。”此时柳公绰为湖南观察使治潭州,朝廷命他与黔中观察使崔能、荆南节度使严绶讨之,三年不能定。后抚之,以张伯靖为右威卫翊府中郎将。六州平。柳宗元铭文描述其情状说:“投刃顿伏,愿完父子,卒为忠信,奉职输赋,进比华人,无敢不龚(供)。”这好似历史上民族融合的缩影。其夷人(少数民族)进入华人(汉族),无外乎三件事:保全父母,诚为忠信,奉职输税。章士钊说:“今日三事具,夷即为华。明日三事复背,华仍将退而为夷。化民成俗,无形中已将华夷之别,彻底铲除。”历史就是这样反反复复地走过来的。章士钊《柳文指要》卷二十评《武冈铭》说:“此役由公绰与崔能、严绶三面交加讨伐,独公绰不录受降之功,乃史家不谨误略,幸有此铭补史之遗。”少数民族张伯靖叛乱,实则是地方官吏肆虐压迫的结果,这与柳文《童区寄传》买卖人口之患是一样的。柳宗元《武冈铭》所赞的不是皇权武威,而是柳公绰的仁政爱民。其文曰:“昔公不夸首级为己能力,专务教诲,俾邦斯平。我老洎幼,由公之仁,小不为虺蜮,大不为鲵(喻凶恶不义之人),恩重事特,不迩而远,莫可追已。愿铭武冈首,以慰我思,以昭我邻,以示我子孙。弥亿万年,俾我奉国,如令之诚。邻之我怀,如公之勤。”[12]柳宗元赞柳公绰爱民友邻,以仁教诲。他为之作铭,是要将仁政爱民之道,示之子孙,传之万年。乾隆敕纂《御选唐宋文醇》卷一十二说:“‘不夸首级,为己能力,专务教诲,俾邦斯平’,数语能简括治蛮夷大要。”

柳宗元碑赞文

《柳集》卷第五与卷第六都是碑文篇。卷第六的五篇是为和尚作的碑文,卷第五的十篇有八篇与一般墓志铭不同,是铭赞先贤和史事的,其中有多篇是他24岁时所作。茅坤《唐宋八大家文钞》卷二十七说:“予览子厚之文,其议论处多鑱画,其记山水处多幽邃夷旷;至于墓志碑碣,其为御史及礼部员外时所作多沿六朝之遗,予不录。录其贬永州司马以后稍属隽永者,凡若干首,已见其风概云。”《柳集》卷第五《柳州文宣王新修庙碑》是柳宗元在元和十年(公元815年)任柳州刺史时,为重修孔庙写的碑文。虽碑末已阙损,但整体风貌还在。柳宗元刚来柳州时,“元和十年八月,州之庙屋坏,几毁神位。刺史柳宗元始至(是岁七月),大惧不任,以坠教基。”于是用官府颁发祭庙所用的衣布之费重修孔庙。“十月乙丑,宫正室成。”柳宗元择吉日虔告于王灵曰:“昔者夫子(孔子)尝欲居九夷,其门人犹有惑圣言,今去夫子代千有余载,其教始行,至于是邦。人去其陋,而本于儒,孝父忠君,言及礼义。”上文其意有二:一是居远夷,“人去其陋”。《论语·子罕》说:“子欲居九夷。或曰:‘陋,如之何?’子曰:‘君子居之,何陋之有。’”文中说,孔子想搬到九夷去住。有人说:“那儿简陋,怎么住?”孔子不以为然。他认为,有君子去住,就不简陋了。柳宗元多次谈到不避陋居,此君子之道。二是柳宗元人在荒蛮的柳州,想的却是“言及礼义”,惠及柳民。他要用教化去改变(南夷)“攻劫斗暴,虽唐虞之仁不能柔,秦汉之勇不能威”的状况。所以,其开篇便云:“学者道尧、舜、孔子,如取诸左右。执经书,引教仁义,……知唐之德大以遐,孔氏之道尊而明。”这些话虽然都是些礼仪之辞,但柳宗元讲的“仲尼之道与王化远迩”,说的是利民,也就是他所主张的大中之道。仲尼之道与王化相近相远。念此,感此,柳宗元唱道:“追思告诲,如在于前,苟神之在,曷敢不虔!”[13]

荔子丹碑(在柳州柳侯祠。碑文颂柳宗元。韩愈文,苏轼书,世称『三绝碑』)

赞是赞美、颂扬的意思;赞又是文体名,以颂扬人物为主旨。南朝梁刘勰《文心雕龙》二《颂赞》说:“赞之义兼美恶,亦犹颂之变耳。”这里的变,是赞颂不固守陈规,灵活应变的意思。《柳集》卷第十九《吊赞箴戒》有两篇短赞小文,即《梁丘据赞》和《霹雷琴赞引》,一为赞人,一为咏物,但两者所抒发的情怀和心志是一样的。梁丘据是春秋时齐国的大夫,深受齐景公的宠信。柳文说:“齐景有嬖(受宠爱的人)曰梁丘子,同君不争,古号媚士,君悲亦悲,君喜亦喜。梁丘之媚,顺心狎耳。”梁丘据的事,《左传》昭公二十年载:“齐侯疥(得疥疮),期(一年)而不瘳(病愈)。梁丘据与裔欵皆齐嬖大夫也,言于公曰:‘是祝史之罪也。’请诛祝史。”大夫晏子公开反对梁丘据与裔欵,并当面与齐景公辩说。梁丘据虽遭晏子反对,但他不记恨晏子,反而处处关照晏子。柳宗元说:(梁丘据)“终不挠(阻止)厥政,不嫉反己。晏子躬相,梁丘不毁。时睹晏子食,寡肉缺味,爱其不饱告君使赐。”《注释音辩》说:“梁丘据谄媚其主,然不忌贤妒才,亦有可取之处,较之媚上欺下者为优,是宗元所着眼点。宗元深赞梁丘据,其意在鞭挞恶滥小人,其意可以明矣。”为此柳宗元慨叹道:“呜呼!岂惟贤不逮古,嬖亦莫类。梁丘可思,又况晏氏?激赞梁丘,心焉孔瘁。”[14]乾隆敕纂《御选唐宋文醇》卷一十二说:“此亦激昂风世之论。嬖幸之与贤良,岂真能并于朝哉?”乾隆皇帝不相信嬖幸与贤良会同朝相处。可古不同今,蛮荒之地,思今不及古。子厚此赞,可谓沉痛之至。

柳宗元作于永州的《霹雷琴赞引》,186字,是一篇咏物言志之作。 “此文简劲,是子厚本色,读之快心爽口。”(章士钊语)其文曰:“霹历琴,零陵湘水西震余之为也。始枯桐生石上,说者言有蛟龙伏其窽(孔穴),一夕暴震,为火之焚,至旦乃已,其余硿然(形容击打石头的声响)倒卧道上。震旁之民,稍柴薪之。超道(外地)人闻,取以为三琴。”宋代王安石有《孤桐》诗,也是说琴言志的。其诗云:“天质自森森,孤高几百寻。陵霄不屈己,得地不虚心。岁老根弥壮,阳骄叶更阴。明时思解愠,愿斵五弦琴。”读过《霹雷琴赞引》再吟《孤桐》诗,殊觉寡味。王安石斵为解愠之五弦琴,与柳宗元雷震后合天下之美的霹雷琴是没法比的。霹雷琴:“琴莫良于桐,桐之良,莫良于生石上,石上之枯,又加良焉,火之余又加良焉,震之于火为异。是琴也,既良且异,合而为美,天下将不可载焉。”[15]林纾《韩柳文研究法g柳文研究法》说:(柳宗元)“五用‘良’字,语有深浅,读不见其赘。子厚以累劫之身,殆以焚余之桐自方。累用‘良’字,是否身分语?”柳宗元以霹雷琴自喻,其良其美自知。今人读之,苦涩里品出的是君子之气。

注释:

[1]陈铁民注释《文白对照十三经》,三秦出版社2004年版,第970页。

[2][4][5][7][8][9][11][12][13][14][15]柳宗元:《柳河东集》,上海人民出版社1974年版,第359页,第535页,第324页,第360页,第348页,第348页,第573页,第350页,第77页,第338页,第338页。

[3]张伯行:《唐宋八大家文钞》,浙江古籍出版社2012年版,第535页。

[6][10]章士钊:《柳文指要》,文汇出版社2000年版,第499页,第479页。