入赘/反入赘:民间叙事与汤显祖剧作的互文考察

2023-02-07王小岩

●王小岩

中国古代戏曲的文人化过程是在多方面展开的。诚如郭英德所言:“因袭与创新的互动,便成为明清传奇戏曲叙事结构不断演化的强大动力。”①郭英德:《明清传奇戏曲文体研究》,商务印书馆,2004,第349页。当然,我们还可以进一步追问,文人戏曲如何因袭或挪用民间戏曲情节,特别是那些已成窠臼、俗套的戏曲情节?如何解读文人剧作所挪用的情节?诸如此类很多问题,只能回到具体作品里,回到具体俗套情节结构的分析上,才能做出更深入的探索。吕特·阿莫西、安娜·埃尔舍博格·皮埃罗指出,那些看似象征平庸的俗套“人们则越来越倾向于研究它们的建设功能和文本生成作用”②吕特·阿莫西、安娜·埃尔舍博格·皮埃罗:《俗套与套语——语言、语用及社会的理论研究》,丁小会译,天津人民出版社,2003,第3页。。本文研究的“入赘”便是南戏中的一个情节俗套,以文人科举功名为题材的作品中,男主人公状元及第,入赘丞相府,与相门小姐结婚。但是,这类俗套情节并非固定不变,在文人改编、创作中,首要任务就是延长入赘的过程,男主人公往往因为故乡已有的婚姻关系或借助其他理由,拒绝入赘或延迟入赘,本文将这一行为称为“反入赘”,当然就最终结局而言,“反入赘”仅仅是“入赘”的前在的戏剧性插曲,实际上它又生成了一个更大的俗套。如何通过关联去解释这些俗套及在情节展开中的作用?蒂费纳·萨莫瓦约在《互文性研究》中说:“一个虚构世界的诸多层面可以借助于互文标志得到扩展。重要的是找出这些标志,从而进行准确的衡量。”①蒂费纳·萨莫瓦约:《互文性研究》,邵炜译,天津人民出版社,2003,第90页。本文即尝试通过建立“入赘/反入赘”的文本链,通过对汤显祖《紫钗记》等剧作的细读,探索这一情节的展开结构及其在不同作品中的变化,探索不同文本之间构成的互文关系,寻找更恰当的评价民间叙事与文人书写(本文用文人书写指文人对早期叙事作品的重写和同类型作品的创作)之间的差异、承续关系。

一、徘徊在“入赘”与“反入赘”之间

钱南扬《戏文概论》提出,“知识分子一朝发迹,便丢弃了贫贱时的妻子,赘入豪门”,“婚变现象因而较为普遍”②钱南扬:《戏文概论》,中华书局,2009,第113页。。但是,回到南戏产生的时代,可能观众对“入赘”故事的兴趣,并不一定因为普遍的婚变现象。五代以前,“入赘”并非婚姻的常态,赘婿常常被视为社会上的贱民,如《刘知远白兔记》中的刘知远,《荆钗记》中的王十朋。有学者指出,宋代开始,民间入赘婚开始盛行,官方也不再视赘婿为贱民,对入赘婚采取了较为宽容的态度,但文人或士大夫入赘豪门,仍然是比较特殊的案例,在一定程度上,仍然受到鄙视。③李云根:《宋代入赘婚略论》,《江西社会科学》2012年第8期。从这一角度看,早期南戏中“入赘”故事之普遍,更可能的理由是因为“入赘”有异于婚姻常态,才引发观众的兴趣。

(一)早期南戏“入赘”情节的结构模式

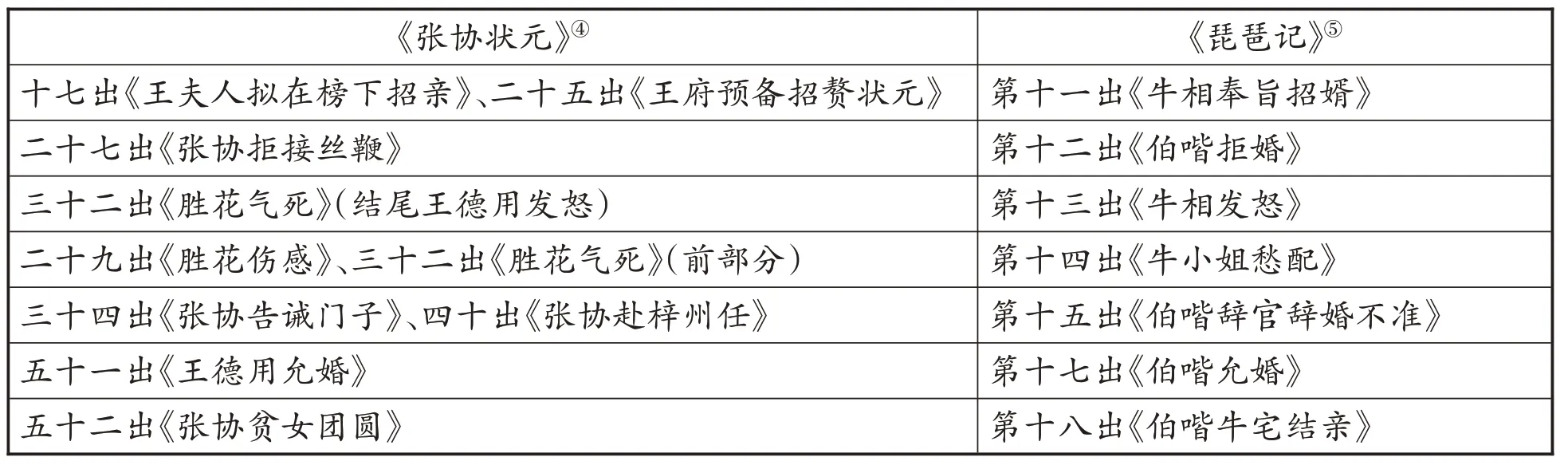

将《张协状元》与《琵琶记》有关“入赘”的出目放在一起比较,不难发现一些模式化或有可能演化成俗套的情节:

④《张协状元》收录在《永乐大典》卷一万三千九百九十一,排在《小孙屠》之后,全剧没有分折。钱南扬整理本《永乐大典戏文三种校注》,将此剧移至卷首,区分了出目,便于研究使用,本文引用均采用钱南扬整理本。参见钱南扬《永乐大典戏文三种校注》,中华书局,2009年第2版。⑤陆贻典藏本《新刊元本蔡伯喈琵琶记》是最接近古本的《琵琶记》,为了方便讨论,本文采用钱南扬整理本《元本琵琶记校注》。

由下表可见,在钱南扬整理本《张协状元》分成的五十二出中,《张协拒接丝鞭》在第二十七出,即张协“反入赘”构成了整个故事的后半段。这或许说明,“反入赘”在一定程度上激发了故事的生长,延续了这个故事。而延续出来的故事,避免了贫女的悲剧,更避免了可能随之而来的张协的悲剧——这可能意味着《张协状元》参照、挪用了《赵贞女蔡二郎》的某些情节,并进行了反《赵贞女蔡二郎》结局的处理。而《琵琶记》有关“入赘”的情节局限在上本最后八出之中,去除一出《五娘请粮被抢》,“入赘”情节共七出,占全剧四十二出的六分之一,故事容量大大压缩了,但情节集中,非常连贯。其间,无论蔡伯喈还是牛小姐,都没有办法掌控自己的命运,即便表现了蔡伯喈、牛小姐反入赘的抗争行为或抗争情绪,仍无济于事,以牛丞相为代表的权势一贯而下,促成“入赘”的发生,整个故事因此继续发展。由上表可概括出入赘/反入赘的情节结构:宰相奉旨招赘→状元拒婚→小姐伤感→宰相发怒→状元履任→状元允婚→状元入赘→弃妇寻夫。

从故事的整体性上看,在这个结构模式之中,“弃妇寻夫”同样是不可或缺的情节。但“弃妇寻夫”在这个结构模式里的位置可以变动,《琵琶记》中是在整部剧作的最后,《张协状元》是在张协中状元之后。需要指出的是,“寻夫”是基于女主人公只剩下孤身一人的情况,在《琵琶记》中是赵五娘公婆相继去世之后,而《张协状元》中的贫女本来就是孤女。

这个结构模式具有整体的稳定性,适合一些变体故事,比如彻底“反入赘”的《荆钗记》,结局大不同,但套用结构仍然有迹可循。《荆钗记》①本文所据《荆钗记》,以《古本戏曲丛刊初集》收录的《古本荆钗记》为主,兼用其他版本参照。中,王十朋考中状元,拒绝入赘万俟丞相府,改派偏远地方任职。其妻子钱玉莲拒绝改嫁,投江自杀,被福建巡抚钱载和搭救,成为钱载和养女。王十朋与钱玉莲相遇、团圆,某种程度可视为王十朋入赘钱府。

当然,从情节的稳定结构模式看,所见自然是相似的创作模式,若切入到作品里,不仅人物形象的设计、人物的言说、人物的命运有着很大的差异,而且隐藏着从民间戏曲故事向文人重写转变过程中的创作观念的差异。

(二)主导“入赘”的宰相:权力体系的文本维度

《张协状元》中的宰相是王德用,《琵琶记》中的宰相是牛丞相,《荆钗记》中的宰相是万俟,这三个人物以牛丞相形象最为丰满。王德用只能亲自出判梓州,再设计谋害张协,表现出来的权威不够大。牛丞相则充分展示了宰辅的权势和威力,这当然有助于表现蔡伯喈辞官辞婚都不能的困境。当媒婆带回蔡伯喈拒婚的消息,牛丞相就怒了,“汉朝中惟我独贵”;当得知蔡伯喈要在早朝上表文辞官辞婚,牛丞相又笑了,“敢和我厮挺相持”。①钱南扬:《元本琵琶记校注》,中华书局,2009,第84页。一怒一笑,非常细致地刻画了牛丞相恃权自傲的态度,他完全掌控着“入赘”这件事。

牛丞相唱词“我有女,偏无贵戚豪家匹配”,意即并不缺少贵戚豪家匹配他的女儿,强调了他要招状元为婿的特殊性。其特殊性很值得分析。隋代开设科举考试,激励了寒门庶族进身之努力。宋代重任文官,科举考试在选官任能上发挥的作用越来越大,反而是权相之家无法长期保有显赫的地位。国家选官任能只从科举一途,客观上激励了宰相与新科状元联姻。那么,既想攀附宰相门楣,又不想被指指点点的士人,固然要在这势与位的转换中做出一定的挣扎。元代科举几近停开,由科第而来的“入赘婚”想象实际也暂时退出历史舞台,高明在这一背景下改写《琵琶记》,把蔡伯喈“背亲弃妇”的悲剧性根源转移为牛丞相恃权自傲,为“入赘”开脱,无疑是文本维度的权力想象。进而,皇帝赐婚便成为入赘模式不可或缺的权力依托。不可否认,《琵琶记》的作者努力扭转民间对入赘婚是寒门攀附宰相的偏见,“入赘”是不可抵挡的权威所致,是宰相权力体系不断向外姓延伸的一条长线,牛丞相如此,以后蔡伯喈也会如此。这一现象在《荆钗记》有更为深刻的揭示与讽刺。

在《荆钗记·参相》中,万俟丞相一见到王十朋,开门见山提亲。王十朋拒绝后,万俟便说:“你是读书之人,何故见疑?自古道:富易交,贵易妻。此乃人情也。”②《古本荆钗记》卷上,第42页。在万俟看来,地位改变之后,婚姻关系也会相应发生变化,他把“入赘婚”视作知识分子地位变化后的常态,是对世风变化的一种讽刺——当然这不能视为真正的常态,如果是真正的常态,这样的讽刺就很难见容于入赘的文人、士大夫。

(三)暧昧的状元:捆绑权力的“入赘”

《张协状元》这个剧本的民间色彩浓厚,比如穿插的诸宫调、插科打诨、过场戏比较多,多少影响了人物形象的清晰呈现,但也恰好说明张协在入赘的态度上,有着更强烈的民间色彩。最初张协遭遇抢劫,不得不依靠贫女时,他无疑是在利用贫女,他考中状元后严防贫女寻他,乃至打算杀死贫女,足见他的居心。张协严防贫女进京寻他,也可以说是对同类型剧作的戏仿和颠覆——《王魁》里的桂英、《琵琶记》中的赵五娘都有寻夫情节——从情节设计上看,《张协状元》的编剧确实可能戏拟了当时流行的剧作,与同期其他剧作存在互文关系。张协决心抛弃乃至准备谋杀贫女,自应选择入赘,但他又不然。张协没有认为入赘丞相府这门姻缘不好,他拒绝入赘的理由是,婚姻大事必须报知父母。他明确提出他“无妻”,又足以证明他与贫女结婚只是权宜之计,他根本没有承认与贫女的婚姻关系。因此,张协在入赘宰相府这件事上,态度是非常暧昧的,他心里固然认同这是绝好的姻缘,但又不得不顾及世俗的眼光。戏剧结尾,张协担心受害,同意迎娶宰相女儿——当时张协尚不知是贫女——仍然没有“报知父母”,足见这一借口没有约束力。

高明重写后的《琵琶记》中,蔡伯喈的态度在“入赘”类型中有较强的典型性。当媒婆来提亲,蔡伯喈以拒婚为中心,态度却很暧昧,如说:“满京都,豪家无数,岂必卑末?”“门楣相府须要选,奈扊扅佳人,实难存活。”①钱南扬:《元本琵琶记校注》,中华书局,2009,第81页。言外之意,在豪门无数的京城,蔡伯喈以才学博取相府青睐,若不是考虑到故乡妻室,自然要攀附相府门楣的。这与张协状元并没两样。也正因此,在辞官辞婚的表文里,蔡伯喈唯谈回乡养亲,并没有向皇帝说明家里已有妻室。实则辞官的背后隐藏着求官的动机——因此,皇帝同时赐官赐婚之后,也就是说蔡伯喈有了具体官职之后,他并没有再辞官,反而心安理得接受,当然反映的是皇帝的权威不可侵犯,同样也是主人公功名、姻缘大丰收后的心满意足。

在“入赘”的情节设计中,官职与“入赘”已经捆绑在一起,假设放弃了官职,相当于放弃了“入赘”,实则放弃“入赘”,也不可能做官了,反之,若“入赘”,自然可以官运亨通。无疑,王十朋的形象也是这种权力与婚姻捆绑结构下的产物。王十朋不惜宦途险恶而顶撞、拒绝万俟,并且在得知钱玉莲投江之后,选择不续娶以示对钱玉莲的悼念。王十朋的异类形象,可能不止在于他在婚姻的忠诚上,更可能在于他对万俟的权势走向的预判。五年之后,万俟罢相,势力消退,王十朋从潮阳调往富裕的吉安府任职。王十朋与任职清廉有为的钱载和结交、联姻,像正义联盟一样,指向了“入赘婚”与权力重组过程中所应具有的正义、道德等品质。

(四)逐渐佳人化的相府小姐

“入赘”故事清晰地展示了权力关系,婚姻制度与权力结构交织在一起,很难剔除婚姻而有权力,也很难剔除权力而落实婚姻——佳人同样是这一权力关系的产物。当然,张协与贫女的团圆,在一定程度上反映了编剧及当时观众乐见贫女这样乐善助人的人得到良好的祝愿,不希望她被殴打、抛弃之后穷愁而终,当然也可能不希望张协被诅咒。贫女并非佳人,是胜花的替代品,只有她成为王德用的女儿,化身佳人,她才具备匹配状元的资格,她有了如胜花一样的容貌和超过胜花的人格品质才能得到公正的对待。

牛小姐与胜花比,显然更富有人格魅力,即便她仍然无法与后来诸多作品中的兼具美貌与才华的佳人比,但已经有了更进一步的塑造,她温柔、贤达、善良,同时又有吃苦耐劳的本领——与赵五娘比,牛小姐只是缺少展示个人迎战悲剧命运的机遇。客观地说,对待“入赘”一事,牛小姐的态度反而较蔡伯喈更为通达。当她得知蔡伯喈已经拒婚,而牛丞相仍要强力扭合这门亲事,表达了极为开通的见解:“他既不从我,做夫妻到底也不和顺。”①钱南扬:《元本琵琶记校注》,中华书局,2009,第87页。只是在礼教制约下,牛小姐没有办法向牛丞相进言,极为苦闷。因此,牛小姐的故事即便没有波澜壮阔的事件的烘托,她的形象仍然比较清晰。这就更进一步解释了“入赘”的合理性。

在《荆钗记》中,万俟多娇的形象缺失,代之而起的是钱玉莲的形象更加丰满,但钱玉莲也有过一次佳人化过程。孙汝权套书之后,“反入赘”立刻翻回“入赘”模式:“我娶了万俟丞相女,可使前妻别嫁夫。寄家书,免嗟吁。”对孙汝权套改书信的怀疑,同时凸显了钱玉莲对王十朋的“知音”式的信任,这使得钱玉莲向佳人的方向转变加深,不再像贫女只经过地位、身份的换位,更不像牛小姐与赵五娘一分为二,钱玉莲的形象意味着个人品质与个人才学渐趋融合与统一,“入赘”情节也期待着新的结构重组。

因此,在《张协状元》的人物、故事设计之中,不难看出作者费心地平衡由“入赘”带来的社会与权力问题,如何既实现新科状元的“入赘”之梦,同时又不遭到诅咒,解救陷入悲剧中的人物。同样,高明将《赵贞女蔡二郎》改成《琵琶记》,突出的是牛丞相与新科状元的矛盾,也是在化解诅咒,化解“入赘”衍生出来的社会与权力问题。而在《荆钗记》中,佳人化的过程得到了加强,这实际是与才子佳人模式遥相呼应的。

二、才子佳人模式与“入赘”情节的合流

《西厢记》是才子佳人模式的典范,其中采用了两次“入赘”情节。一次是正用,即张生“入赘”崔相国府。老夫人得知莺莺、张君瑞事后,拷问红娘,红娘替老夫人想出计策,以相府不招白衣女婿为由,逼迫张生进京博取功名,到张生考中探花,回来迎娶莺莺。其中,崔相国已经辞世,相府不招白衣女婿云云,已缺少权力依托,可视作“反入赘”叙事,在一定程度上化解了“入赘”结构的痕迹。

一次是反用,在戏剧结尾由郑恒带来张生“入赘”卫尚书府的谣言,但此谣言显然已经模式化。②王实甫原著,金圣叹批点,张建一校注:《第六才子书西厢记》,三民书局,1999,第384页。金圣叹评价这段话:“一片犬吠之声。”不过,郑恒讲述得非常完整,包含了“入赘”叙事类型的主体结构,情节脉络清晰,显得合情合理:尚书奉旨招赘(小姐抛绣球)→张生拒婚→尚书发怒→张生入赘→张生任翰林学士。

《西厢记》的情节是经由元稹《莺莺传》《董解元西厢记诸宫调》等作品不断累积而成型的。《莺莺传》不涉及“入赘”,《董解元西厢记诸宫调》已有郑恒在老夫人面前诬蔑张君瑞娶卫吏部女儿之情节①《古本董解元西厢记》,上海古籍出版社,1984,第210页。,从诸宫调到杂剧,《西厢记》的故事演变说明,富有原创精神的才子佳人故事与民间故事类型合流,“入赘”是其中借助的最有价值的民间故事类型之一,只是这个合流还不够完美。

“入赘”与才子佳人故事从此紧紧地捆绑在一起,它们之间的融合在逐步加强,典范之作当属南戏《拜月亭》。《拜月亭》以蒙古与金的战争为背景,以蒋世隆与王瑞兰为主人公,前半部分突出的是家国情怀,后半部分集中写儿女之情。《拜月亭》较之前文讨论的各种作品,显然更富有创造性,它不单单写了一个有趣的才子佳人故事,同时它还写了国家的安危、忠奸的斗争,在阔大的背景上展示书生武士的报国壮怀和儿女情长,历史维度的填入无疑突破了一般民间故事的类型。而以“入赘”形式结局全剧,近乎回到民间叙事之场,但这些回归都没有违背故事的整体性,“入赘”是故事整体的一个部分,它甚至不能切割。《拜月亭》的故事整体性显然比《西厢记》郑恒带来“入赘”谣言的突兀的波澜更臻完美。

当然,《拜月亭》中的“入赘”结构,仍然是完整的。《拜月亭》各版本略有差异,此处以较接近古本的世德堂本《重订拜月亭记》(收在《古本戏曲丛刊初集》)为例:

在《拜月亭》“入赘”结构中,唯独“弃妇寻夫”看起来没有相应的折目相对,实则这一出目是先写出来的。当王尚书从招商店带走王瑞兰时,蒋世隆正在生病,此时蒋世隆被遗弃,恰似《张协状元》中贫女被打遭弃的境遇,再往前推,蒋世隆与王瑞兰在兵荒马乱中偶遇,恰似“寻夫寻妇”的变体。有趣的是,被遗弃的对象从女性转变成了男性,到招赘之时,蒋世隆由拒绝转为勉强接受,在一定意义上也可视作弱势一方被收养,而拒绝入赘/反入赘的主体就成了王瑞兰,在面对父亲的权威和发怒时仍然无所畏惧。明人李贽评价《西厢记》《拜月亭》,“化工也”,“意者宇宙之内,本自有如此可喜之人,如化工之于物,其工巧自不可思议尔”。①李贽著,陈仁仁校释:《焚书、续焚书校释》,岳麓书社,2011,第169页。如此巧妙的置换,使王瑞兰成为一个值得深入讨论的人物形象。

从相府小姐一系看,王瑞兰显然比胜花、牛小姐、多娇形象丰满;从弃妇一系看,王瑞兰也非贫女、赵五娘、钱玉莲所能比。王瑞兰这个“可喜之人”,她不认为他们的婚姻没有父母之命即不合法,他们的婚姻也不是权宜之计,而是她在患难之际与蒋世隆相遇相知相爱的产物,因此她不惧父亲所代表的礼教和权威。她的主见在拒绝招赘状元时,表现得更为突出。王瑞兰在一定意义上完善了佳人形象,她富有女性的德与才,是美貌与智慧的结合体,是男主人公的知音,是封建礼教权威的叛逆者。从《西厢记》看,王瑞兰是莺莺与红娘的合体,是才子佳人和“入赘”两个题材的汇合后文人创作的新人物。

《拜月亭》创造的男性被弃情节和女性“反入赘”情节,在一定程度上揭示了文人能够在既定的民间叙事类型里找到创作点,能够翻新情节,使出各种花样,《拜月亭》因此也成为才子佳人与“入赘”合流后“化工”一般的理想范式,它与《西厢记》在晚明受到以李贽为首的一群批评家的追捧,在一定意义上会促成同类型作品的大量涌现,其中,能够达到“化工”艺术境界的当属汤显祖。

三、已臻化境的汤显祖“入赘/反入赘”创作

上文粗略地描述了宋元到明初从民间故事类型的“入赘”到文人书写的才子佳人与“入赘”合流情形,按照常理,这一创作活力应该随之得到进一步的发展。遗憾的是,随着明王朝的建立,朱元璋重开科举,大批文人、士子将精力投入到科举考试之中,戏曲文学的创作尤其是戏文的创作整体滑坡,戏曲文学重归民间叙事之场,鲜有人创作才子佳人和“入赘”合流的故事类型,重张这面大旗的是汤显祖,并且产生了深远的影响。

汤显祖据唐人蒋防《霍小玉传》先后创作了《紫箫记》《紫钗记》两部传奇,就入赘婚而言,《霍小玉传》《紫箫记》均无此情节②《紫箫记》属于仓促完成的剧作,可能汤显祖未能及时撰写入赘情节。,《紫钗记》加入“反入赘”情节是汤显祖的创举。从故事类型上看,《霍小玉传》是一个始乱终弃的负心型故事,《紫箫记》是一个才子佳人的团圆型故事,《紫钗记》虽然可以归类到才子佳人故事之中,但是是一部更富“现代性”的作品,作品虽然以“团圆”结局,但很难确认这一团圆不是一场梦,同理,作品虽然是“反入赘”,也很难确认不是真“入赘”。

《紫钗记》第十五出《权夸选士》,卢太尉自夸权重,他的哥哥是卢杞丞相,弟弟是卢中贵公公,一门掌握朝纲。卢太尉护驾到洛阳,开科选士便在洛阳举行,他要求来考试的举子都要先参拜他,以便为其女儿招赘夫婿。第二十二出《权嗔计贬》,卢太尉因考中状元的李益并未参拜他,将其贬到边塞,充任军职。值得注意的是,在这一折里卢太尉并没有提及其女儿的婚姻之事。三年后,李益在边塞立功,即第三十二出《计局收才》,卢太尉又奏请派李益参孟门军事,“招他为婿”。此处很值得分析,卢太尉与前述各宰相在状元及第时就要招赘状元完全不同,他是在李益立功之后,又招至自己的军中,还要试探李益的态度,才能决定是否招赘——招赘的进程被推延了三年。

第三十七出《移参孟门》,卢太尉在孟门等李益来上任:“洛阳才子赴招赘,鼓吹军中宴。”表现了卢太尉招赘之自信。但当他问李益“可有夫人在家”,李益答说:“秀才时已赘霍王府中。”卢太尉立刻说:“原来如此。古人贵易妻,参军如此人才,何不再结豪门?可为进身之路。”①汤显祖:《汤显祖集全编》,徐朔方笺校,上海古籍出版社,2015,第2534页。这段问答,与《荆钗记》略相似,但差别很大。《荆钗记》中的万俟丞相,似乎只为招赘一事而现身,因此不免极力“丑化”,带有民间趣味。卢太尉作为主掌国家军事的大员,并非鲁莽之辈,他的探询、建言,无不带着恳切的态度,而更为重要的是,他仅建议李益再结豪门,没有直言要招赘李益——此处不能不佩服汤显祖探悉人情、心理的写实笔法。在这一折结尾,卢太尉指派曾为李益带家信的哨兵去霍小玉家,带去假信息,“说他咱府招赘,好歹气死他前妻”。这与《荆钗记》孙汝权套书情节也非常接近,然而也更切近于写实,显然,曾经传过家信的哨兵带去的消息更真实可信。

一年之后,卢太尉班师还朝,把李益关在别宅里,不许李益自由活动,同时请李益的朋友韦夏卿前去说媒,即第四十一出《延媒劝赘》、第四十二出《婉拒强婚》。从套路上看,李益自然要拒婚/反入赘,但汤显祖在题目上下一“婉”字,就别具意义。实际上,李益不是要拒赘,而是不知道怎么与霍小玉断。他说:“拨不断的红丝怎缠?这红鸾且求他宽限。”他的态度是非常清楚了,因此曾受到霍小玉恩惠的韦夏卿吊场时感叹:“画虎画皮难画骨,知人知面不知心。”汤显祖在《紫钗记》中插入“反入赘”情节,正是借此批评权力关系之中没有至情,至情只能发生在权力结构之外的女性身上,此后他在《牡丹亭》中以杜丽娘为中心写至情,也是同样的道理。反之,汤显祖借助“反入赘”结构,写了才子在权力结构中的蜕变与沦落。当然,汤显祖戏剧作品的高妙之处,已经不同于早期南戏黑白分明地写人性的善与恶,他写人性的复杂,情感的复杂。当卢太尉为筹备婚礼四处搜罗珍宝首饰之时,鲍三娘代霍小玉来卖紫玉钗,李益见钗而泣而闷倒,足见人面对旧情时并非简单的冷漠与死心。

《紫钗记》中的“反入赘”情节戛然而止。在第四十六出《哭收钗燕》的结尾处,卢太尉显然已经布置完毕,他的目的就是让霍小玉在这场婚变之中亡去(这是唐传奇《霍小玉传》的结局),让李益顺利入赘。因此接下来第四十七出《怨撒金钱》,已经明确写出霍小玉与李益的感情无法缝合。汤显祖在霍小玉故事中加入“入赘”情节,导致《紫钗记》具有了两个结尾:一个是李益入赘的现实版结尾,一个是霍小玉与李益团圆的梦幻版结尾。现实版结尾的《紫钗记》至第四十六出《哭收钗燕》已以“入赘”而告终,梦幻版结尾的《紫钗记》则至第五十三出《节镇宣恩》结束,前者是民间故事、世风世俗、权力结构的胜利,后者是才子佳人的不可能的、梦一样的胜利。因此,《紫钗记》解构了才子佳人团圆结局模式。汤显祖有意识地将《紫钗记》与宋元“入赘”戏曲构成互文关系,以其结局为结局,而更置一梦幻结局于其后,如此错置现实与梦境的写法,置于现代派大师之中,亦绝不逊色。

汤显祖其他三梦同样采用了“入赘”情节。《牡丹亭》写杜丽娘与柳梦梅的生死姻缘,杜丽娘回生之后,柳梦梅受杜丽娘之托,赴淮扬去见岳丈杜宝,被杜宝认为是盗墓贼,状元被宰相扣押、吊打,入赘之前波澜起伏。最后在朝堂之上,经由陈最良确认杜丽娘是人非鬼,杜宝与杜夫人、丽娘、春香相认,但仍不认可状元柳梦梅。柳梦梅也不认可杜宝,甚至参杜宝一本,陈最良劝他“认了丈人翁罢”,他答说:“则认的十地阎罗君为岳丈。”这就构成了宰相和状元均“反入赘”的结构,只是柳梦梅“反入赘”而不反与杜丽娘的爱情与婚姻而已。这又是以离奇的“入赘”故事情节为参照,批评已有的“入赘”故事,换言之,批评民间叙事的俗套。

汤显祖的《南柯记》《邯郸记》分别取材于唐传奇《南柯太守传》和《枕中记》。《南柯记》中,淳于棼“尚主”,即入赘大槐安国为驸马,本于唐传奇。唐传奇《枕中记》中,卢生入梦之后,“娶清河崔氏女”①汪辟疆校录:《唐人小说》,上海古籍出版社,1978,第37页。,说“娶”而非“入赘”甚明。但汤显祖《邯郸记》中,写卢生入梦,进入一个大宅子,被宅院主仆抓到,主人即清河县崔氏之女,对卢生处理的办法是“不许他家去”“成其夫妻”,即要求卢生入赘,这一情节实际仍是汤显祖手笔所成。卢生情愿入赘之后,崔氏之女看不上他的“寒酸煞”,先是让他更衣,随后让他参加科考,通过钻刺皇帝而考中状元,而与权臣宇文融结下矛盾。这里先入赘后状元及第,与前述及第之后招赘的模式大异,与权臣宇文融的矛盾,仍可视为与招赘宰相的矛盾。《南柯记》《邯郸记》写“入赘”,与上面所讨论的结构都不相同,自然与受到原作的限制有关,但仍可见出汤显祖对“入赘”情节的偏爱,以至创作起来都是出神入化,情节各异。

汤显祖剧作在晚明影响至深,无疑是因为他写出的“至情”感人至深。但本文认为,汤显祖将才子佳人故事与“入赘”情节绾合起来,既遥遥地继承了南戏叙事传统,又以一支出神入化的文人之笔翻出不同故事与情节,既迎合了场上所“乐”见,又运思独特于笔端,是“临川四梦”获得成功的重要原因。而这一成功无疑对明末清初的才子佳人题材起到了激励作用。陈大康统计“才子佳人小说情节要素”,在23 部作品中,才子家境为世家的只有5部,而佳人家境中,没有贫寒之家,小康之家只有6 部,其余均为世家。①陈大康:《悲剧、喜剧,再回归到悲剧——〈莺莺传〉、〈红楼梦〉及其间的经典转化》,载王瑷玲、胡晓真主编《经典转化与明清叙事文学》,联经出版事业股份有限公司,2009,第284页。也就是说,从作品数量上看,佳人家境总体上好于才子家境,这无疑与“入赘”结构中寒门士子与宰相联姻相近。陈大康固然只统计了小说一种文体,但对戏曲中才子佳人故事亦有参照价值。在既有的结构模式上翻新,既取悦观众,又注入新的活力以区别以往作品,成为文人叙事的重要特征。如冯梦龙评价李玉《永团圆》:“《投江遇救》近《荆钗》,《都府挜婚》近《琵琶》,而能脱落皮毛,掀翻窠臼,令观者耳目一新,舞蹈不已。”②冯梦龙:《冯梦龙全集·墨憨斋定本传奇》,上海古籍出版社,1993,第2674页。再如评价他改袁于令《西楼记》而成的《楚江清》:“此记模情布局,种种化腐为新,《训子》严于《绣襦》,《错梦》幻于《草桥》,即考试最平淡,亦借以翻无穷情案,令人可笑可泣。”③董康:《曲海总目提要》,黄山书社,2009,第345页。这些都足以说明,文人叙事并不排斥民间叙事类型,而是侧重于类型之上的创造。显然,研究这类文人叙事作品,必须基于已有的民间叙事作品的研究之上。

结语

由以上文本细读和分析可见,“入赘”故事在早期戏文之中以其不同于常见的婚姻形态而备受关注,也反映了早期戏曲演出中的民间趣味。从片言只语的有关早期戏文作品的记载看,如《赵贞女蔡二郎》《王魁》等结局表明,“入赘”在一定程度上是受到民间观众的诅咒的,元代以后,经过文人对早期戏文的重写或再创作,转向团圆结局,同时,它也渐趋与才子佳人故事合流,成为才子佳人故事中不可或缺的情节。在这一过程中,文人书写起到的作用是很大的,《拜月亭》是合流之后产生的典范之作,而汤显祖借助“入赘”这一看似俗套的情节,丰富了以《霍小玉传》为代表的叙事作品的情节结构,加入了丰富的思想内涵和文化内涵,扩大了文本的诠释空间。而汤显祖的成功也促成了明末清初才子佳人题材的叙事文学的大量涌现,这些作品之间构成了交错的互文关系。

一方面,“入赘”情节的广泛运用,乃至文人书写也不得不借助它来推动叙事,说明民间叙事类型具有经典范式的价值,文人书写的主体不能过于远离民间叙事场域,另一方面,即便看似俗套的民间故事类型,在富有创造力的文人笔下仍能极富变化。借助“入赘”情节的分析,我们能更清晰地认识到民间叙事与文人叙事的生成结构、民间叙事的限度与文人书写的扩容能力,肯定文人重写或再创作在戏曲文人化过程中的积极作用。同时,“入赘”情节的分析,有助于我们认识到中国古代叙事文学作品的模式化过程与反模式过程是同时进行的,文本之间构成一种互文关系,文人借助既有故事情境讲述崭新的故事,而对这些文人作品予以诠释,必须参照前在文本,甚至一些俗套故事。换言之,恰当解读明清文人叙事作品要依靠这些作品与前在叙事作品的互文关系,类型化的、俗套的民间故事,是明清文人作家的重要文学资源,只有理解了俗套故事隐含的、心照不宣的寓意,才能更准确地诠释文人叙事作品。