个人信息保护检察公益诉讼的法理基础与制度完善

2023-02-07许身健

许身健 张 涛

(中国政法大学 互联网治理研究中心,北京 100088)

一、问题的提出

在大数据时代,个人信息权的基本权利地位逐渐获得国内外理论与实践的肯认。(1)参见Gloria González Fuster, The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of the EU, Springer, 2014, p.2;参见张翔:《个人信息权的宪法(学)证成——基于对区分保护论和支配权论的反思》,载《环球法律评论》2022年第1期。作为一项基本权利,个人信息权既可以发挥防御权功能,要求国家保持克制,遵守避免侵犯公民个人信息权的消极义务,也可以发挥客观价值秩序功能,要求国家为个人信息权的实现提供制度性保障、组织与程序保障和保护义务。(2)参见王锡锌:《个人信息国家保护义务及展开》,载《中国法学》2021年第1期。2020年9月,最高人民检察院印发《关于积极稳妥拓展公益诉讼案件范围的指导意见》,明确将“个人信息保护”作为网络侵害领域的办案重点。2021年4月,最高人民检察院发布了11件检察机关个人信息保护公益诉讼典型案例,为个人信息保护检察公益诉讼提供了新思路。2021年8月,十三届全国人大常委会第三十次会议表决通过《中华人民共和国个人信息保护法》(以下简称《个人信息保护法》),该法第70条明确将个人信息保护纳入检察公益诉讼的法定领域。2022年10月,中共二十大报告提出“加强个人信息保护”,并强调“完善公益诉讼制度”,在此背景下,对个人信息保护检察公益诉讼制度进行深入研究具有重要的理论及现实意义。

在2020年9月之前,一些地方检察机关已经开始将个人信息保护作为检察公益诉讼的新领域。在理论上,也有一些学者对个人信息公益诉讼制度进行了初步探讨,(3)参见蒋都都、杨解君:《大数据时代的信息公益诉讼探讨——以公众的个人信息保护为聚焦》,载《广西社会科学》2019年第5期。社会舆论也积极呼吁要进一步发挥检察公益诉讼在个人信息保护中的作用。(4)参见张璁:《借力公益诉讼 保护个人信息》,载《人民日报》2021年5月13日。《个人信息保护法》正式确立个人信息保护检察公益诉讼的法律地位,既体现了个人信息保护途径的新突破,也反映了国家对个人信息保护的高度重视。从国内外已有的个人信息保护理论和实践来看,大多数理论范式和制度安排的基础都是以“个人控制”或“个人自决”为核心,即通过赋予个人一系列权利,试图让个人控制自己的个人信息,使自己能够决定是否与谁、出于何种目的、以何种方式分享他们的个人信息。(5)参见Daniel J. Solove, Introduction: Privacy Self-Management and the Consent Dilemma, Harvard Law Review, Vol. 126, Issue 7, 2013, pp. 1880-1903.公益诉讼是一种社会本位的诉讼活动,其目的主要是维护“公共利益”,(6)参见林莉红:《公益诉讼的含义和范围》,载《法学研究》2006年第6期。那么,带有强烈“私人利益”色彩的个人信息与公共利益有何关系?这是检察公益诉讼介入个人信息保护需要率先回答的问题。此外,倘若个人信息保护检察公益诉讼的正当性与合理性得以证成,那么,现有的相关实践现状和运行效果究竟如何?《个人信息保护法》又是如何回应现有经验和不足的?未来又将从哪些方面进一步加以优化?

为了回应上述问题,不仅需要对个人信息保护检察公益诉讼的法理基础有清晰的认识,而且还要对该制度的实践现状有深入了解。有鉴于此,笔者从探究个人信息保护检察公益诉讼的正当性与合理性出发,结合近几年的司法案例对该制度的实务样态进行考察。在此基础上,对《个人信息保护法》的有关规定进行分析,并指出其存在的不足,最后参考其他国家和地区的有关经验,尝试从立法与司法的角度提出进一步优化现有制度的路径,以期对我国个人信息保护检察公益诉讼制度的完善有所裨益。

二、逻辑前提:作为个人信息社会保护机制的检察公益诉讼

在大数据时代,信息技术改变了个人信息的产生、收集、存储和使用方式,这不仅使得个人信息权受到侵害的可能性增大,(7)参见Moira Paterson, Maeve McDonagh, Data Protection in an Era of Big Data: The Challenges Posed by Big Personal Data, Monash University Law Review, Vol. 44, Issue 1, 2018, pp. 1-31.而且对传统以“告知-同意”为核心工具的自我控制范式提出了挑战,这预示着个人信息保护应当从个人控制走向社会保护。(8)参见高富平:《个人信息保护:从个人控制到社会控制》,载《法学研究》2018年第3期。检察公益诉讼是我国个人信息保护的一种新途径,作为一种社会本位的法律救济制度,它弥补了既有保护途径之不足,是一种重要的社会保护机制。

(一)个人信息保护自我控制范式的不足

个人信息自我控制范式所假设的一个基本前提可以大致描述为:所有与“你”有关的信息都是“你的”特别宝贵的“隐私”,所以“你”应该独占性地“拥有”或者“控制”这些个人信息。(9)参见刘金瑞:《个人信息与权利配置——个人信息自决权的反思和出路》,法律出版社2017年版,第50页。从理论渊源来看,个人信息自我控制范式主要有两个理论源头:一是欧洲基于人的尊严保护的个人数据保护理论;二是美国基于个人自由保护的隐私保护理论。(10)参见James Q. Whitman, The Two Western Cultures of Privacy: Dignity versus Liberty, Yale Law Journal, Vol. 113, Issue 6, 2004, pp. 1151-1222.

在大数据时代尚未来临之前,个人信息自我控制范式在信息收集和处理活动中的效果相对较好,它也成为“公平信息实践原则”的核心,而该原则又构成了当今大多数国家个人信息保护法规的基石。(11)参见丁晓东:《论个人信息法律保护的思想渊源与基本原理——基于“公平信息实践”的分析》,载《现代法学》2019年第3期。从以往的实践经验来看,个人信息自我控制范式主要取决于两个条件,若没有这两个条件,它便不能充分发挥作用:一方面,个人必须能够及时发现个人信息处理者何时收集他们的信息,并了解个人信息处理者将如何使用这些信息,只有这样,个人才能对是否允许这样做作出有意义的选择;另一方面,个人信息处理者必须能够在收集个人信息时便明确知道他们使用个人信息的目的,只有这样,个人信息处理者才能将这一目的告知个人,并在后续处理行为中受其制约。(12)参见Dennis D. Hirsch, From Individual Control to Social Protection: New Paradigms for Privacy Law in the Age of Predictive Analytics, Maryland Law Review, Vol. 79, Issue 2, 2020, pp. 439-505.在大数据技术尚未广泛运用的时代,绝大多数个人信息处理活动均能满足这些条件,个人信息处理者通常以明显的方式和特定目的收集个人信息,而个人也可以对是否允许这样做作出有意义的选择。

然而,随着物联网、云计算、机器学习算法等技术的广泛运用,信息的产生、传输、存储、处理等发生了巨大变革,人类社会步入了“万物皆数、万物互联”的大数据时代,以个人本位或个人主义为核心的个人信息自我控制范式面临困境。参照美国学者丹尼尔·索洛夫对隐私自我管理理论的分析框架,(13)参见Daniel J. Solove, Introduction: Privacy Self-Management and the Consent Dilemma, Harvard Law Review, Vol. 126, Issue 7, 2013, pp. 1880-1903.笔者将个人信息自我控制范式的困境概括为如下三个方面:

第一,认知问题破坏了个人信息自我控制范式的基础。社会学研究表明,当个人在作出有关个人信息的决策时,其主要体现为“社会人”,而非经济学意义上的“经济人”。(14)参见Alessandro Acquisti, Curtis Taylor, Liad Wagman, The Economics of Privacy, Journal of Economic Literature, Vol. 54, Issue 2, 2016, pp. 442-492.正如学者所言:“一个错误的假设是:几乎所有人在任何时候都会做出对自己最有利的选择,或者说做出至少比别人更好的选择。”(15)[美]理查德·泰勒、卡斯·桑斯坦:《助推:如何作出有关健康、财富与幸福的最佳决策》,刘宁译,中信出版社2015年版,第11页。事实上,个人信息决策同样容易受到诸如有限理性、框架效应等认知问题的影响。认知问题给个人信息自我控制带来的障碍集中体现在个人对“隐私政策”的态度上:(1)人们不阅读隐私政策;(2)如果人们阅读,他们不理解;(3)如果人们阅读并理解,他们往往缺乏足够的背景知识来做出明智的选择;(4)如果人们阅读并理解,并能做出明智的选择,他们的选择还可能被各种决策困难所歪曲。(16)参见Idris Adjerid, Eyal Peer, Alessandro Acquisti, Beyond the privacy paradox: objective versus relative risk in privacy decision making, MIS Quarterly, Vol. 42, Issue 2, pp. 465-488.

第二,结构问题限制了个人信息自我控制范式的效用。即使个人在作出个人信息决策时能够克服各种认知问题,是完全知情和理性的,个人信息自我控制也将面临严重的结构问题。首先是规模问题,越来越多的组织开始利用各种先进技术收集、使用个人信息,各种形式、各种类型的手机应用程序已经广泛融入个人的学习、工作和生活中,个人无力对不同场景中每个信息处理者的行为进行控制。其次是聚合问题,数据挖掘技术的广泛使用,使个人信息和非个人信息之间的界限越发模糊,基于非个人信息挖掘出来的信息也可能是高度敏感的,也可能对个人隐私构成高度威胁。最后是危害评估问题,在表现形式上,个人信息侵权给个人造成的损害往往是小而分散的,但是在“人类遗忘,机器铭记”的时代,一些个人信息侵权行为造成的损害可以随着时间的推移而逐步发展,甚至引发严重的次生危害,“徐玉玉案”便是典型的例子。(17)参见张璇:《“徐玉玉案”的警醒:个人信息泄露如何防》,载《中国教育网络》2017年第7期。

第三,个人信息自我控制范式无法促进个人信息蕴含的社会价值。在个人信息自我控制范式看来,个人信息主要涉及个人尊严或者个人自由。然而,随着社会环境的变化,将个人信息的价值固守在个人层面的观点不断受到挑战。美国学者保罗·施瓦茨早在信息技术在网络空间中开始应用时就曾指出,以传统自由主义理论来理解信息隐私存在明显不足,应当将信息隐私视为公民社会的一个构成要素,保护信息隐私将有助于健全网络空间中的民主和自治。(18)参见Paul M. Schwartz, Privacy and Democracy in Cyberspace, Vanderbilt Law Review, Vol. 52, no. 6, 1999, pp. 1607-1702.换言之,个人信息本身具有重要的社会价值,个人对自己信息的决定不仅会影响自己,而且还会影响社会。(19)参见James P. Nehf, Recognizing the Societal Value in Information Privacy, Washington Law Review, Vol.78, no. 1, 2003, pp.1-92.个人信息自我控制范式过于注重个人选择,从博弈论的角度看,同意个人信息收集、使用或者披露的个人决定可能不会共同产生最理想的社会结果,甚至可能引发个人信息保护领域的“公地悲剧”,(20)参见Joshua A.T. Fairfield, Christoph Engel, Privacy as a Public Good, Duke Law Journal, Vol. 65, no. 3, 2015, pp. 385-458.造成“数据污染”,(21)参见Omri Ben-Shahar, Data Pollution, Journal of Legal Analysis, Vol. 11, Issue 1, 2019, pp. 104-159.这意味着个人信息自我控制范式并不能防止、纠正甚至考虑到对广泛社会价值的侵犯。

(二)个人信息保护社会保护范式的提出

“以个人控制为前提的个人信息保护范式不能在一个我们无法控制的世界中保护我们,如果法律要保护人们免受大数据、人工智能的威胁,它必须进行适当的变革,它需要一个新的保护范式”。(22)参见Ira S. Rubinstein, Big Data: The End of Privacy or a New Beginning? International Data Privacy Law, Vol. 3, Issue 2, 2013, pp.74-87.个人信息保护自我控制范式遭遇的困境,促使国内外学者开始对以个人主义为核心的个人信息保护范式进行整体反思,主张应当超越“个人控制”,转向“社会保护”或“社会控制”。高富平教授认为,传统的以个人控制为主导的个人信息保护理论忽视了个人信息所具有的社会性、公共性等属性,难以适应大数据时代个人信息保护和使用的新形势,应当以个人信息的社会控制范式来重塑个人信息保护立法及监管机制。(23)参见高富平:《个人信息保护:从个人控制到社会控制》,载《法学研究》2018年第3期。美国学者丹尼斯·赫希也认为,在大数据时代,预测性分析给个人信息保护带来了巨大的挑战,如果隐私法要提供有意义的保护,就必须从自由主义对个人控制的关注,转向社会保护模式,由公共机构制定实质性标准,保护人们免受新技术的威胁。(24)参见Dennis D. Hirsch, From Individual Control to Social Protection: New Paradigms for Privacy Law in the Age of Predictive Analytics, Maryland Law Review, Vol. 79, Issue 2, 2020, pp. 439-505.

至于如何在个人信息社会保护范式下来建构具体的保护机制或制度,学者们也提出了不同的主张。美国学者杰克·巴尔金等建议将某些数据丰富的公司视为“信息受托人”,强化这些公司在与用户的互动中应当承担谨慎、忠诚的责任。(25)参见Jack M. Balkin, Information Fiduciaries and the First Amendment, U.C. Davis Law Review, Vol. 49, Issue 4, 2016, pp. 1183-1234.荷兰学者巴特·范德·斯鲁特等认为,现有的法律主要是通过赋予自然人的主观请求权来为私人利益提供保护,而大数据处理活动所引发的许多问题却超越了个人,因此各国应当对程序法进行修订,减少以个人权利和个人利益为中心,更多地以公共行动和社会利益为中心,赋予集体诉讼、公益诉讼在个人信息保护中更大的作用。(26)参见Bart van der Sloot, Sascha van Schendel, Procedural law for the data-driven society, Information & Communications Technology Law, Vol. 30, Issue 3, 2021, pp. 304-332.王锡锌教授认为,在大数据时代,个人信息保护范式应当在“个人信息受保护权—国家保护义务”框架下进行重塑,一方面,国家应当保持克制和谨慎,履行其消极义务;另一方面,国家还应当通过制度性保障、组织与程序保障等措施为个人提供积极保护,支援个人对抗大规模数据处理活动。(27)参见王锡锌:《个人信息国家保护义务及展开》,载《中国法学》2021年第1期。

(三)检察公益诉讼作为个人信息社会保护机制

在个人信息的社会保护范式下,个人信息保护的一个重要变化就是保护个人信息的责任主体由以个人为主转向以社会为主。(28)同②。个人信息保护检察公益诉讼是实现个人信息国家保护义务的重要方式,也是检察机关广泛参与个人信息保护的重要途径,更是保护个人信息的责任主体由个人为主转向社会为主的桥梁。从这个意义上看,个人信息保护检察公益诉讼是我国实现个人信息社会保护范式的一种关键机制,具有重要的理论与实践意义。

第二,个人信息保护检察公益诉讼有助于形成规模效应。从理论上看,法律规定的机关和组织往往比直接利害关系人更具备解决纠纷的能力,并且附随的规模效应也能产生广泛的社会影响,(32)参见黄忠顺:《公益性诉讼实施权配置论》,社会科学文献出版社2018年版,第41页。可以对潜在的侵权者形成威慑,抑制机会主义倾向。研究表明,使用集体补救机制似乎比个人诉讼和替代性纠纷解决更容易吸引媒体报道,进而发挥社会舆论在个人信息保护立法、执法和司法中的作用。(33)参见Laima Janiūt, Data protection and the construction of collective redress in Europe: exploring challenges and opportunities, International Data Privacy Law, Vol. 9, Issue 1, 2019, pp.2-14.个人信息保护检察公益诉讼从维护整体公共利益的角度出发,它可以将利益分散、利益相对较小的个人诉求汇集起来,同时还能超越“原子主义”(atomistic)本体论,关注与个人信息相关的其他基本权利和自由(如表达自由、免于歧视的自由、安全权等)和更广泛的社会价值(如群体隐私等)。(34)参见Luciano Floridi, Open Data, Data Protection, and Group Privacy, Philosophy & Technology, Vol. 27, 2014, pp.1-3.

第三,个人信息保护检察公益诉讼有助于产生协同效应。从广义上看,大数据时代的个人信息保护也属于互联网监管的范畴,而互联网监管大致经历了三个阶段:一是20世纪90年代的自我规制;二是21世纪初期的重新规制;三是自2005年以来的合作规制。(35)参见Christopher T. Marsden, Internet Co-Regulation: European Law, Regulatory Governance and Legitimacy in Cyberspace, Cambridge University Press, 2011, p.9.合作规制开启了比静态的无规制和绝对的国家规制二元选择更有趣的对话,已经被国内外个人信息保护法制所确认,(36)参见Irene Kamara, Co-regulation in EU personal data protection: the case of technical standards and the privacy by design standardisation 'mandate', European Journal of Law and Technology Vol 8, Issue1, 2017, pp.1-24.我国《个人信息保护法》第11条和《数据安全法》第9条均对合作规制进行了规定。在个人信息保护检察公益诉讼中,检察机关可以借助“一体化办案机制”,整合内部办案力量,提高办案质效。(37)参见刘家璞、黄云健、陈松林:《公益诉讼一体化办案的必要性》,载《检察日报》2020年12月17日。此外,检察机关还可以通过检察建议、检察听证等方式与行政监管部门、社会公众、专家学者、行业组织等主体形成对话空间,推动个人信息保护的协同治理。(38)参见郭宗才:《公益诉讼检察听证问题研究》,载《中国检察官》2021年第15期。

三、正当性求解:个人信息的公共性是检察公益诉讼介入的理据

尽管个人信息保护个人控制范式的不足为检察公益诉讼引入个人信息保护提供了外在条件和驱动力,但是仍然没有回答个人信息与公共利益之间的内在关联性。笔者认为,在大数据时代,个人信息所具有的公共性构成了检察公益诉讼引入个人信息保护的正当性基础,契合检察公益诉讼“保护公共利益”的核心目标。关于“公共性”的判断标准,学者们有不同的观点。从伦理学的角度看,“凡是能导致公共利益关怀的制度都具有公共性”。(39)詹世友:《公共领域·公共利益·公共性》,载《社会科学》2005年第7期。从政治哲学的角度看,人类活动场域基本上可以分为公共领域与私有领域,而在公共领域中展现的任何东西都可为人所见、所闻,因此它们具有最广泛的公共性,这种公共性集中表现为“现实性”和“同一性”。(40)参见[美]汉娜·阿伦特:《人的条件》,竺乾威等译,上海人民出版社1999年版,第38-44页。有学者对信息的“公共性”进行了阐述,并将其概括为三项特征:一是信息内容涉及社会成员的“普遍利益”;二是信息传播活动体现为社会成员的普遍参与;三是信息生产和传播成本由社会整体承担。(41)参见宋建武、徐艺心:《论信息的公共性》,载《新闻与写作》2017年第7期。笔者认为,在大数据时代,个人信息的公共性之所以越发凸显,主要是由个人信息的生成机制、外在功能和内在价值三个方面共同决定的。

(一)个人信息的生成机制决定了其公共性

个人信息的公共性是由人的社会性及自我呈现所决定的。马克思曾说过:“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上,它是一切社会关系的总和”。(42)[德]卡尔·马克思:《关于费尔巴哈的提纲》,载《马克思恩格斯选集》,人民出版社2012年版,第133-140页。个人从降生开始,就总是处于多种社会关系中,并且随着年龄的增长和生活范围的逐渐扩大,其所处的社会关系也会更加复杂和多元。(43)参见胡俊生主编:《社会学教程新编》,武汉大学出版社2016年版,第74页。因此,在某种程度上,人就是各种社会关系的综合体,人的本质也正是体现在其所处的各种社会关系中,“人固然有私欲,人性另一部分则是渴望成为更广大的共同体的一员”。(44)[美]弗朗西斯·福山:《信任:社会美德与创造经济繁荣》,郭华译,广西师范大学出版社2016年版,第10页。在社会关系的形成过程中,信息交换至关重要,它主要包括“寻求信息”和“自我呈现”。美国学者欧文·戈夫曼认为,“获得个体的信息,有助于限定情景,能使他人预先知道该个体对他们所给予的期望,和他们或许可以对他所给予的期望”。(45)[美]欧文·戈夫曼:《日常生活中的自我呈现》,黄爱华、冯钢译,浙江人民出版社1989年版,第1页。对于个体而言,为了可以形成或增进相互合作关系,其常常会有“自我呈现”的动因。哈贝马斯认为,“个体化不是一个独立的行为主体在孤独和自由中完成的自我实现,而是一个以语言为中介的社会化过程和自觉的生活历史建构过程,通过用语言达成相互理解”。(46)[德]尤尔根·哈贝马斯:《后形而上学思想》,曹卫东、付德根译,译林出版社2001年版,第173-174页。因此,从这个角度看,个人信息实际上是个人在社会关系的形成过程中产生的,它既来源于个人的“自我呈现”,也来源于他人的“寻求信息”。

此外,个人信息产生并存在于公共领域,其生成过程融入了相当多的公共性因素。在大数据时代,信息技术的快速发展和广泛使用,加速了个人信息的数字化,尤其是众多数字基础设施的出现,更为个人信息的产生和处理带来了革命性变革,而国家为这些数字基础设施的发展提供了系统性支持,有些类型的个人信息甚至是国家基于某种治理目的而创制的。因此,从这个角度看,个人信息产生并存在于公共领域,已经不完全是一种存在于私主体之间的法律问题。在当前的个人信息保护法制中,我们所谈论的或者法律所保护的个人信息,通常也是指存在于“公共领域”中的个人信息。我国《个人信息保护法》第72条规定,自然人因个人或者家庭事务处理个人信息的,不适用该法。综上所述,从个人信息的生成机制来看,其具有公共属性。

(二)个人信息的外在功能决定了其公共性

随着信用社会、信息社会、智能社会的到来,越来越多的学者主张从功能视角来重新审视个人信息的法律属性。(47)参见胡凌:《功能视角下个人信息的公共性及其实现》,载《法制与社会发展》2021年第5期。从功能视角看,个人信息的公共性主要表现为它所具备的不同社会功能,主要体现在三个方面:

首先,个人信息具有身份认证功能。无论是在公共生活,还是私人关系中,个人信息都一直扮演着身份识别与验证功能。(48)参见胡凌:《刷脸:身份制度、个人信息与法律规制》,载《法学家》2021年第2期。在传统的熟人社会中,通过个人信息的“口耳相传”,熟人社会中的成员得以相互识别,形成稳定的差序格局,而国家也通过对个人信息的统计和调查,来为统治(如征税、征兵等)提供支撑。(49)参见赵胜忠:《数字与权力:中国统计的转型与现代国家成长》,江苏人民出版社2014年版,第30-31页。进入工业社会和信息社会后,个人信息的产生、收集和传递方式发生了巨大变化,但仍然没有改变它在私人关系中的身份识别功能。国家通过大规模的人口普查和数据库建设,广泛收集各种类型的个人信息,并创制统一的身份认证制度(如居民身份证制度、护照制度等)来对其领土范围内的公民进行认证和识别,使国家从不懂“数目字管理”的状态中摆脱出来,认证能力也成为现代国家的基础能力的基础,(50)参见欧树军:《国家基础能力的基础:认证与国家基本制度建设》,中国社会科学出版社2013年版,第16-17页。而这在很大程度上主要依赖于个人信息的身份认证功能。

其次,个人信息具有连接匹配功能。在数字经济时代,数据已经成为一种基础性设施资源,成为一种可以进行流转的生产要素。在此背景下,个人信息也可以转化为某种抽象的连接网络信息,发挥连接匹配功能,引发网络效应,成为数字平台发挥价值的重要基础。(51)同⑥。在传统的网络形成中,“无连接性”(unlinkability)是个人信息的典型特征,它主要体现为个人在一个领域内多次使用服务,并确保个人在多次使用资源或者服务时,无需其他人反复授权这些活动。(52)参见Kai Rannenberg, Jan Camenisch, Ahmad Sabouri, Attribute-based Credentials for Trust: Identity in the Information Society, Springer, 2015, p.2.随着信息技术的发展,社会主体的活动遍布各种数字平台,和他人连接的网络突破了个人信息的“无连接性”,特定私密信息在“万物互联”的信息网络中“出圈”,进而逃离了单一的隐私范畴,成为各类关键信息基础设施的构成要素。在这种情况下,一些新型的数据权利,如数据可携带权,与其说是为了增强个人对个人信息的控制能力,倒不如说是体现和顺应了个人信息的连接匹配功能。

最后,个人信息具有声誉评判功能。“声誉是一方传达给依赖方的社会信号,以减轻依赖方接受该信号的风险。”(53)参见John Henry Clippinger, An Inquiry into Effective Reputation and Rating Systems, in Hassan Masum, Mark Tovey, Craig Newmark(editors), The Reputation Society: How Online Opinions Are Reshaping the Offline World, The MIT Press, 2015, p.29.声誉与个人信息之间天然地存在一种密切联系,“过去的信息包含着未来,是未来行动的一个良好预期”,个人正是基于反映他人的行为特征、收入水平、遵纪守法等信息,才会信任他人。(54)参见张维迎:《信息、信任与法律》,生活·读书·新知三联书店2003年版,第255-256页。在历史上,人们为了更有效地分享判断,创造了各种形式的“声誉系统”,即“在特定社群的背景下协调和促进声誉评估过程的一种信息系统”,它可以发挥信任建立、过滤、匹配等作用。(55)参见Chrysanthos Dellarocas, Designing Reputation Systems for the Social Web, in Hassan Masum, Mark Tovey, Craig Newmark(editors), The Reputation Society: How Online Opinions Are Reshaping the Offline World, The MIT Press, 2015, p.4.在传统的熟人社会,在村庄和宗族中,“流言蜚语”传播了关于当地情况和特定个人品性的信息;进入现代工业社会后,人们借助各种信息技术,建立了一系列声誉机制,最典型的莫过于个人信用评分。(56)参见张涛:《个人信用评分的地方实践与法律控制——以福州等7个城市为分析样本》,载《行政法学研究》2020年第1期。尽管关系网络的复杂性和速度都在增长,但声誉一直都在关系网络中运作,这很大程度上就得益于个人信息所具有的声誉评判功能。

(三)个人信息的内在价值决定了其公共性

自沃伦和布兰代斯开启现代隐私权研究之先河后,对个人权利和个人控制的关注占据了隐私(信息隐私)的法律理论和哲学思想的主导地位,隐私往往被视为个人拥有的权利。例如,美国学者托马斯·爱默生曾宣称,隐私“是基于个人主义的前提,即社会的存在是为了促进个人的价值和尊严……隐私权……本质上是不参与集体生活的权利——将社会拒之门外的权利”。(57)参见Thomas Irwin Emerson, The System of Freedom of Expression, Random House, 1970, pp.545-549.完全从个人主义的角度来界定隐私,往往会导致隐私在功利主义的平衡中被低估,而功利主义是决策者解决各种利益冲突的主要方式,当个人利益和共同利益对立时,后者往往胜出。(58)参见Daniel J. Solove, The meaning and value of privacy, in Beate Roessler, Dorota Mokrosinska(editors), Social Dimensions of Privacy: Interdisciplinary Perspectives, Cambridge University Press, 2015, p.78.随着社会的发展,隐私的社会价值不断受到学者的关注。美国学者普里西拉·里根指出“隐私不仅为个人利益服务,也为共同的、公共的和集体的目的服务”,有三个概念为讨论隐私的社会重要性提供了基础,即作为共同价值的隐私、作为公共价值的隐私和作为集体价值的隐私。在普里西拉·里根教授看来,共同价值是指人们在隐私权方面的共同利益,尽管人们对隐私权的理解可能略有不同,划分公共和私人领域的界限也不同,对自己的认知也有所不同;公共价值是指隐私对民主政治制度的价值,这种价值来源于“言论自由的公共价值”、“有限政府的自由信念”等;集体价值是指隐私是一种不可分割或者非排他性的集体或公共物品,在没有其他人受益的情况下,社会中的任何一个成员都不能享受该公共物品。(59)参见Priscilla M. Regan, Legislating Privacy: Technology, Social Values, and Public Policy, University of North Carolina Press, 1995, pp.221-227.

参照普里西拉·里根教授提出的分析框架,笔者认为,个人信息的公共性也体现为三种社会价值:首先,个人信息的共同价值是指个人信息对所有社会成员具有共同利益,因为它可以形成一种关于信息流动的“社会规范”,维护不同的社会场景及其价值。其次,个人信息的公共价值是指个人信息对于民主法治社会的价值,个人信息的收集、分析和使用的合法性已经逐渐成为检验法治社会成熟度的一种标准。最后,个人信息的集体价值是指个人信息作为一种“公共物品”,而非“私人物品”,原因在于大数据技术的发展,使社会变成一个数据更密集、速度更快、互联互通的环境,孤立的个体很难为自己的个人信息保护设定界限,个体的个人信息保护程度不仅影响他人的个人信息保护,而且还可能影响涉及个人信息的组织的运作。

四、实践现状:个人信息保护检察公益诉讼的制度空间

目前,我国个人信息保护检察公益诉讼尚处于探索阶段,相关的制度经验也还在持续积累中。为了能够对我国个人信息保护检察公益诉讼的实践现状有一个整体认知和深入把握,进一步推动检察公益诉讼在个人信息保护中的积极作用,笔者以近几年的司法案例作为分析样本,对个人信息保护检察公益诉讼进行实证考察。首先,笔者以“北大法宝·司法案例”作为主要数据库,同时以各级人民检察院官网公布的典型案例作为补充数据来源;其次,笔者以“个人信息、公益诉讼”作为关键词进行全文检索,截止到2022年11月,共检索到418份裁判文书及案例;最后,通过人工浏览和筛选案例,共得到符合条件的代表性案例263件。

(一)如何发现案子:刑事案件是主要的案件线索来源

检察公益诉讼启动的重要前提条件是发现案件线索,若将整个检察公益诉讼比作烹饪过程,那么发现案件线索就好比挑选食材,食材的好坏、多少将直接影响整个菜品的品质和发展。换言之,案件线索质量的高低、使用价值的大小关系着整个检察公益诉讼案件的查办和质量。(60)参见卢彦汝:《公益诉讼案件线索筛查与运用》,载《检察日报》2020年9月24日。《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(以下简称“《检察公益诉讼解释》”)关于案件线索来源仅规定了“人民检察院在履行职责中发现”,此规定较为笼统和原则,需要结合其他相关法律法规的规定,才能做出准确理解。按照《宪法》第134条的规定,人民检察院是国家的法律监督机关,据此规定,我们也可以说人民检察院的基本职责就是“法律监督”。根据《人民检察院组织法》第20条的规定,人民检察院的“法律监督”具体包括对诉讼活动、生效法律文书的执行工作、监狱与看守所的执法活动等进行监督,同时还有依法对有关刑事案件行使侦查权、对刑事案件进行审查等职责。从文义解释的角度看,只要人民检察院在履行上述职责过程中发现公益诉讼案件线索的,均应当属于《检察公益诉讼解释》规定的“人民检察院在履行职责中发现”。

尽管检察公益诉讼的案件线索来源是多种多样的,但是在个人信息保护检察公益诉讼中,案件线索来源却极为单一。具体而言,在本文收集的263份裁判文书及案例中,有253件案件是检察机关在履行犯罪侦查、审查起诉等职责过程中发现案件线索的,占全部案件的96.20%;有5件案件是检察机关在开展公民个人信息保护专项监督行动中发现案件线索的,占全部案件的1.90%;有2件案件是检察机关接到群众举报发现案件线索的,占全部案件的0.76%;还有3件案件是检察机关在媒体报道及日常工作中偶然发现案件线索的,占全部案件的1.14%,具体情况如表1所示。

表1 个人信息保护检察公益诉讼案件线索来源统计

检察机关在办理个人信息保护方面的公益诉讼案件时,高度依赖刑事案件查办所提供的线索,与目前其他领域的检察公益诉讼相似,基本上还是属于检察机关依靠“自己找”的方式获取案件线索的惯用方法。这种发现案件线索的方法有其内在必然性,一方面,“检察一体化”的办案机制使基层检察院更容易从其内设的刑事检察部门发现案件线索;另一方面,刑事证据可以在附带的民事、行政公益诉讼中使用,能够大大减少检察机关的工作量。不过,这种发现案件线索的方法也存在一些问题:

第一,案件线索来源单一,导致发现的线索有限,难以准确及时反映社会对个人信息保护的迫切需求。近年来,App超范围收集个人信息、过度使用个人信息的情况屡见不鲜,根据中国消费者协会发布的《App个人信息泄露情况调查报告》,超八成的人遇到过个人信息泄露情况,近七成的App获取自身不必要的隐私权限。(61)参见《中消协:八成多受访者遭APP个人信息泄露》,载《企业研究》2018年第10期。从政府职能部门到民营企业,能够接触到公民个人信息的主体多元而广泛,但是诸多关口都出现了不同程度的监管失守,导致过度收集、非法窃取、公然贩卖个人信息的事件频繁发生,有些企业或者App甚至屡查屡犯,而这其中大多数侵权事件最终都没有反映在公益诉讼案件中。这意味着仅仅依靠检察机关“自己找”的方式去查找案件线索,可能并不能很好地反映社会公众的现实需求。

第二,高度依赖刑事案件发现案件线索,可能导致对公共利益损害的评估不充分和不完整。在253件通过犯罪侦查及审查起诉获取案件线索的公益诉讼案件中,绝大部分案件都涉及大规模的公民个人信息泄露、有的形成了完整的犯罪组织体系,因而在认定公共利益损害时难度较小。然而,在大数据时代,个人信息侵权的损害评估受到时间限制,许多损害在案件发生之时并未显现,而是随着时间的推移逐渐凸显。这意味着在个人信息保护领域对公共利益损害的评估更为复杂,若仅仅依赖刑事案件发现案件线索,可能无法准确判断某一刑事案件是否造成了公共利益损害以及损害的程度如何,将难以满足大数据时代个人信息保护面临的严峻挑战。(62)参见孙传玺、崔雪:《侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案件难点破解》,载《中国检察官》2020年第14期。

(二)办了什么案子:刑事附带民事公益诉讼占主导地位

检察机关在获得公益诉讼案件线索后,到底可以办哪些类型的案子,这关系到国家利益和社会公共利益将通过何种方式以何种程度获得维护。根据《检察公益诉讼解释》的规定,人民检察院可以提起的公益诉讼案件主要包括民事公益诉讼和行政公益诉讼,其中,民事公益诉讼又包括“单独民事公益诉讼”和“附带民事公益诉讼”,而附带民事公益诉讼既包括刑事附带民事公益诉讼,也包括行政附带民事公益诉讼。自检察机关提起公益诉讼试点以来,各种类型的检察公益诉讼案件数量大幅增长。2021年,全国检察机关共立案办理公益诉讼案件16.9万件,同比上升12.3%,其中民事公益诉讼类立案2万件,占立案总数的12%;行政公益诉讼类立案14.9万件,占立案总数的88%。(63)参见《2021年全国检察机关主要办案数据》,载《检察日报》2022年3月9日。

在个人信息保护检察公益诉讼中,检察机关都办理了哪些案件,其与检察公益诉讼的整体情况是否一致呢?为了回答上述问题,了解检察机关在办理个人信息保护公益诉讼案件时的选案倾向或偏好,笔者对263份裁判文书及案例进行了分析。实证考察发现,在本文收集的263份裁判文书及案例中,行政公益诉讼共19件,占比7.22%;民事公益诉讼共244件,占比92.78%,其中,单独民事公益诉讼11件,占比4.51%,刑事附带民事公益诉讼233件,占比95.49%,没有行政附带民事公益诉讼,如表2所示。

表2 个人信息保护检察公益诉讼案件类型统计

由此可知,在个人信息保护检察公益诉讼中,检察机关的选案倾向与检察公益诉讼的整体情况存在差异,主要以民事公益诉讼占主导,尤其是刑事附带民事公益诉讼更是呈现“一枝独秀”的态势。笔者认为,造成此种差异的原因主要有以下两点:一是就行政公益诉讼案件而言,几乎所有的案例均止步于诉前阶段(检察建议),这意味着一些已经立案但是未提起诉讼的案件可能难以进入统计范围,除非作为典型案例由检察机关公布。二是在当前的个人信息保护实践中,监管执法的对象主要以私主体的个人信息处理活动为主,较少关注行政机关自身的个人信息处理活动,这在一定程度上也增加了民事公益诉讼案件进入诉讼程序的机会。仅仅是对每一类案件进行笼统分析或许还不足以展示检察公益诉讼在个人信息保护中的介入程度,因此有必要进一步梳理触发公益诉讼的基础性事件,解读这些基础性事件所涉及的主要问题、案件事由、行为对象等内容。

在民事公益诉讼案件中,引发公益诉讼的基础性事件较为相似,基本上都是在个人触犯“侵犯公民个人信息罪”这一基础性事实的前提下再就行为人应当承担的民事侵权责任提起公益诉讼,这种情况集中反映在刑事附带民事公益诉讼案件中。在233件刑事附带民事公益诉讼中,被告主要是个人,企业或其他组织极少,这与目前社会中收集、存储和使用个人信息主要为企业或其他组织这一现象形成鲜明对比。这一现象或许还掩盖了一个值得注意的问题:检察机关一律采取“全同模式”,(64)参见刘加良:《刑事附带民事公益诉讼的困局与出路》,载《政治与法律》2019年第10期。直接以刑事被告人的范围来确定刑事附带民事公益诉讼的被告,可能会将一些未依法履行其社会管理职责或网络平台主体责任但尚不构成犯罪的企业或组织排除在外,而这些企业或组织对于个人信息保护至关重要。(65)参见刘权:《论互联网平台的主体责任》,载《华东政法大学学报》2022年第5期。此外,检察机关在判断公共利益的损害程度时,基本上是参照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》对侵犯公民个人信息罪中“情节严重”的解释,即根据个人信息的类别、数量、重要程度等来判断。这种判断标准基本上还是秉持一种“物质正义”(material justice)的思路,(66)参见Sandra Wachter, Brent Mittelstadt, A Right to Reasonable Inferences: Re-Thinking Data Protection Law in the Age of Big Data and AI, Columbia Business Law Review, Vol. 2019, Issue 2, 2019, pp. 494-620.这意味着对个人信息侵权可能造成的非物质性损害或者预期利益损害将较少受到关注和考虑,而后者正是大数据时代个人信息保护所面临的新型挑战。(67)参见田野:《风险作为损害:大数据时代侵权“损害”概念的革新》,载《政治与法律》2021年第10期。

在行政公益诉讼案件中,引发公益诉讼的基础性事件也较为一致,可以笼统概括为行政不作为或者行政行为违法,但主要以行政不作为为主,即行政机关未履行个人信息保护的监管职责。在19件行政公益诉讼案件中,有15件是检察机关向行政机关发出检察建议督促其积极履行个人信息保护监管职责,及时查处相关违法行为,维护社会公共利益,只有4件是检察机关针对行政机关自身的个人信息处理行为发出检察建议督促其纠正自身的违法行为。目前,以“行政不作为”为主导的行政公益诉讼模式,在一定程度上能够督促行政机关积极履行个人信息保护职责,强化个人信息保护的行政监管。但这还远远不够,原因在于行政机关本身就是主要的个人信息处理者,其在履行职责过程中也在大量收集、存储和使用个人信息,其侵犯个人信息的风险并不天然地就比私营部门小,因此行政机关的个人信息处理行为也应当成为行政公益诉讼的重点关注对象。(68)参见余凌云、郑志行:《个人信息保护行政公益诉讼的规范建构》,载《人民检察》2022年第5期。

(三)办案结果如何:高度依赖传统的民事侵权责任类型

检察机关开展公益诉讼的根本目标在于保护国家利益和社会公共利益不受侵害,案件的办案结果直接关系到受损“利益”在多大程度上获得“修复”。在检察公益诉讼案件的办理过程中,办案结果通常又取决于两个方面的因素:一方面是检察机关所提诉讼请求或者检察建议是否契合国家利益和社会公共利益受侵害的程度;另一方面是审判机关或行政机关在多大程度上支持或者采纳诉讼请求或者检察建议。根据统计数据,在检察机关提起公益诉讼试点结束后,人民法院审结的437件案件,全部支持了检察机关的诉讼请求。(69)参见龚亮:《全面实施检察机关提起公益诉讼制度》,载《光明日报》2017年7月7日。

在个人信息保护检察公益诉讼中,检察机关的办案结果如何,是否达到了预期效果,是否维持了检察公益诉讼试点阶段“大获全胜”的局面?在本文收集的263份裁判文书及案例中,绝大多数案件均发生在检察公益诉讼试点结束后的全面推行时期以及“个人信息保护”被纳入检察公益诉讼办案范围后的新时期,在一定程度上可以较好地回答上述问题。在263份裁判文书及案例中,19件行政公益诉讼案件均是通过向行政机关提出检察建议,督促其依法履行职责,而行政机关也在法定期限内依法履行了职责,因此没有进入诉讼程序的案例;除此之外,244件民事公益诉讼案件均进入了诉讼程序,由人民法院进行审结,从裁判(调解)结果的角度看,在绝大部分案件中,检察机关提出的诉讼请求均获得了人民法院的支持,只有极少数案件,人民法院对检察机关提出的“赔偿金额”进行了调整。(70)参见湖北省汉川市人民法院作出的(2020)鄂0984刑初237号刑事附带民事判决书。总体而言,检察机关目前在个人信息保护公益诉讼中也基本维持了“大获全胜”的局面。

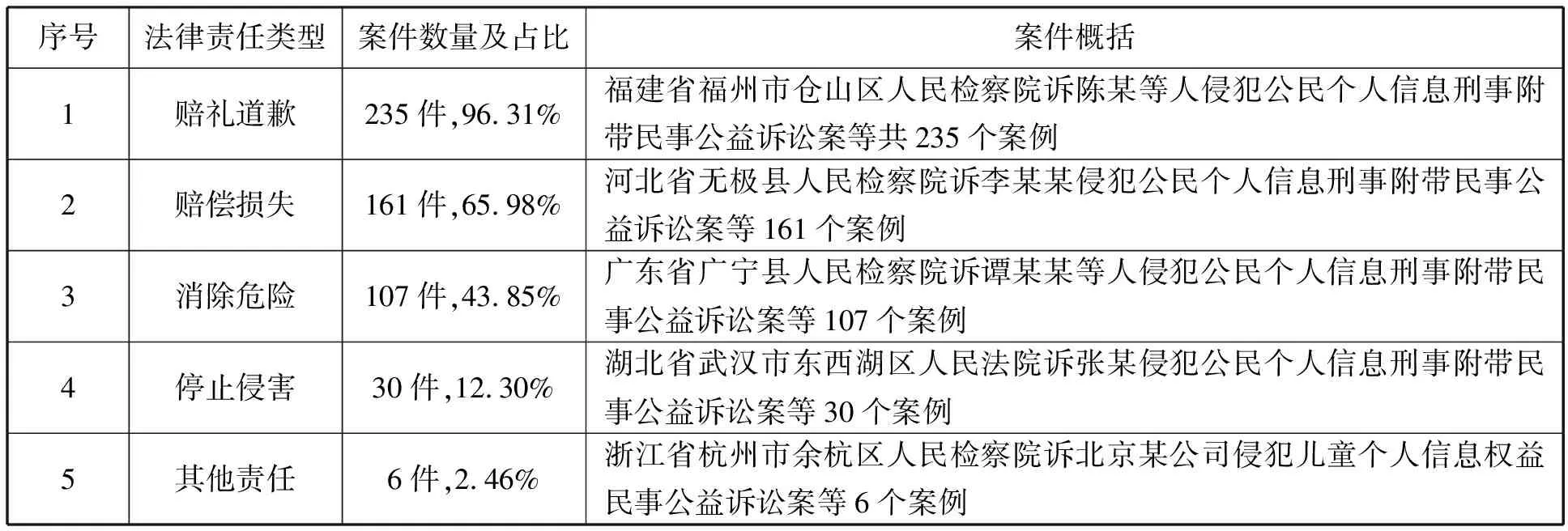

不过,尽管经由法院审结的个人信息保护检察公益诉讼案件在裁判结果上呈现出“大获全胜”的景象,但这仍然较为笼统和宏观,难以展示出检察公益诉讼在个人信息保护中的具体效果,通过对每个案件中具体诉讼请求的分析或许可以为我们提供更多关涉实质性问题的细节。在244件民事公益诉讼案件中,绝大多数案件的诉讼请求均是围绕传统民事侵权责任展开,主要包括要求侵权人承担赔礼道歉、赔偿损失、停止侵害、消除危险等责任,如表3所示。

表3 个人信息保护民事公益诉讼中法律责任类型统计

实证研究结果发现,在目前的个人信息民事公益诉讼中,检察机关提出的诉讼请求具有如下几个特征:

第一,“赔礼道歉”几乎是所有案件均会提出的诉讼请求,而法院也都无一例外地予以支持。不过,围绕如何承担“赔礼道歉”这一责任形式,司法实践中有不同的做法,主要体现在三个方面:一是赔礼道歉的目的存在差异,在有的案件中,赔礼道歉“旨在对被侵权人的精神伤害予以抚慰”,(71)参见四川省自贡市中级人民法院作出的(2020)川03民初16号民事判决书。在有的案件中,赔礼道歉的目的是“修复名誉”。(72)参见高志华、李帅:《劳务人员个人信息保护刑事附带民事公益诉讼办案思考》,载《中国检察官》2022年第14期。二是赔礼道歉的形式存在差异,有的检察机关要求被告必须在“正义网”、《法治日报》《检察日报》等国家级媒体或平台上公开道歉,(73)参见江西省南昌高新技术产业开发区人民法院作出的(2020)赣0191刑初338号刑事附带民事判决书。有的检察机关则要求被告必须在地方媒体上公开道歉,还有的检察机关则要求被告在庭审直播中公开道歉即可。(74)参见上海市金山区人民法院作出的(2021)沪0116刑初1147号刑事调解书。三是赔礼道歉的内容之要求不同,有的案件明确要求赔礼道歉的内容必须先经过法院和(或)检察院审核认可。(75)参见四川省自贡市中级人民法院作出的(2021)川03民初102号民事判决书。

第二,“赔偿损失”也是许多案件的主要诉求,检察机关在确定赔偿损失的数额时主要是根据被告的违法所得来确定,基本上有违法所得的案例,检察机关均主张赔偿损失,但也有例外情况。例如,在湖北省十堰市茅箭区人民检察院诉刘某侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案中,(76)参见湖北省十堰市茅箭区人民法院作出的(2019)鄂0302刑初570号刑事附带民事判决书。刘某非法获取、出售公民个人信息所获违法所得共计62049元,但检察院提出的诉讼请求仅为要求刘某在市级以上的新闻媒体赔礼道歉。

第三,在个人信息保护检察公益诉讼案件中,“消除危险”具体主要表现为要求被告永久性地删除其收集、存储的公民个人信息。例如,在安徽省滁州市琅琊区人民检察院诉张某某侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案中,(77)参见安徽省滁州市琅琊区人民法院作出的(2021)皖1102刑初41号刑事附带民事判决书。张某某开发了“艾玛仕钱包”App,5000多名被害人在注册该App时,实名登记了姓名、居民身份证号码、手机号码,银行卡号等信息,张某某则将上述信息提供给了“现代金融控股(成都)有限公司”,因此检察机关要求被告删除其经营的“艾玛仕钱包”APP存储在百度云服务器内的所有公民个人信息以及删除其提供给现代金融控股(成都)有限公司的所有公民个人信息,并获得法院支持。

第四,在个人信息保护检察公益诉讼案件中,“停止侵害”具体主要表现为关闭或者注销网站、App、小程序等技术平台或应用。例如,在湖北省武汉市东西湖区人民检察院诉张某侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案中,(78)参见湖北省武汉市东西湖区人民法院作出的(2021)鄂0112刑初163号刑事附带民事判决书。检察机关要求被告注销侵权用某号、某信号、某蝠APP账户,并获得法院支持。

第五,除了传统的侵权责任类型外,一些司法机关为了适应个人信息保护案件的特殊性,也在积极拓展责任承担方式,主要体现为“以行为填补或者预防公共利益损害”。例如,在有的案件中,司法机关要求被告在判决生效后的规定期限内委托电信部门向被侵权人发送风险提示短信;(79)参见广东省韶关市中级人民法院作出的(2021)粤02刑终237号刑事附带民事判决书。在有的案件中,司法机关要求被告进行整改并提交整改情况及效果的评估报告书;(80)参见那艳芳、陈晓、隆赟:《积极履行公益诉讼检察职责 依法保护未成年人合法权益——最高人民检察院第三十五批指导性案例解读》,载《人民检察》2022年第11期。在有的案件中,司法机关要求被告承诺合规经营,若违反承诺则需支付一定数额的违约金用于个人信息保护的公益支出。(81)参见宁中平、黄挺、匡凌:《个人信息保护公益诉讼典型案例解读》,载《人民检察》2021年第24期。

尽管我国已经制定统一的《个人信息保护法》,但该法第69条就个人信息侵权责任仅规定“应当承担损害赔偿等侵权责任”,有关“损害赔偿”的认定标准以及其他“未完全列举”的责任承担方式,尚待理论与实践进一步探索完善。因此,检察机关在公益诉讼中依据传统的民事侵权责任体系来提出诉讼请求也具有合理性。不过,从长远来看,已有的制度实践仍然存在一些问题,需要进行改进和优化:

第一,诉讼请求比较单一,主要侧重于既有损害填补,尚未达到预期效果。实证研究结果表明,目前个人信息保护民事公益诉讼的诉讼请求主要是赔礼道歉和赔偿损失,这两项请求都主要侧重于对既有损害的填补。尽管赔礼道歉在一定程度上也能促使被告改过自新,但对于社会公共利益的“修复”以及类似行为的预防作用较小。赔偿损失虽然能够从物质层面对社会公共利益进行修复,也能通过“经济制裁”对类似行为释放威慑信号。然而,在大多数案件中,检察机关和法院往往按照被告的获利情况来确定赔偿金额,而在侵害个人信息的案件中涉及的个人信息数量通常比较大,每条信息的价格相对较为低廉,可能导致赔偿金额与可能造成的潜在危害之间不对等,达不到填补损害的效果。例如,在深圳市罗湖区人民检察院诉李某某侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案中,(82)参见深圳市罗湖区人民法院作出的(2020)粤0303刑初445号刑事附带民事判决书。被告李某某非法获取了93614条个人信息,并且利用这些个人信息在网上注册、领取各类优惠券,然后通过变卖优惠券获利100元,检察机关据此提出的赔偿损失金额为100元,这显然不尽合理,也难以在社会上形成威慑效果。

第二,没有确立惩罚性赔偿制度,对风险预防关注不够。惩罚性赔偿属于损害赔偿的一种,与补偿性赔偿相对,所谓的“惩罚性”就是指该部分赔偿除了有补偿损失的意思外,更多的是对实施侵权行为的主体的一种惩罚,以及对社会上其他主体的一种警示。在主张赔偿损失的161个民事公益诉讼案件中,有3个案件尝试提出了惩罚性赔偿诉求。例如,在河北省无极县人民检察院诉李某某侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案中,(83)参见河北省无极县人民法院作出的(2018)冀0130刑初134号刑事判决书。被告李某某通过非法倒卖86689条个人信息共获利11810元,检察机关据此提出惩罚性赔偿金35430元,获得法院支持。总体而言,惩罚性赔偿制度在个人信息检察公益诉讼中尚未确立,各方对这一制度也未形成统一认识,该项制度的风险预防功能也尚未受到完全重视。

第三,赔偿资金管理规则不明确,没能最大限度发挥其功能。在主张赔偿损失的161个民事公益诉讼案件中,绝大部分主张都获得了法院的支持。然而,关于赔偿资金的去向及管理则较为混乱,没有形成明确的规则,对于资金的缴纳账户、管理人、主要用途、使用方式等问题都缺乏统一的规定。例如,在有的案件中,司法机关明确要求将赔偿款支付至“国家金库”;(84)参见广东省惠东县人民法院作出的(2021)粤1323刑初715号刑事附带民事判决书。在有的案件中,司法机关要求赔偿款由公益诉讼起诉人代为保管,“专门用于个人信息或信息安全等公益事项”;(85)参见杭州互联网法院作出的(2021)浙0192民初9214号民事判决书。而在更广泛的案件中则并未言明赔偿资金的管理使用规则。个人信息具有强烈的公共性、社会性,个人信息保护是一个重要的社会问题,检察机关为了维护社会公共利益,通过提起公益诉讼的方式来保护个人信息具有正当性和合理性,但这并不意味着检察机关对于损害赔偿金拥有最终的支配权,需要充分听取各方意见,进一步发挥赔偿资金在提高社会个人信息保护水平方面的作用。(86)参见张建文:《个人信息保护民事公益诉讼的规范解读与司法实践》,载《郑州大学学报(哲学社会科学版)》2022年第3期。

五、未来发展:个人信息保护检察公益诉讼的制度完善

目前,个人信息保护检察公益诉讼正处于实践探索中,已经取得了一些成效,但仍然存在一些亟待解决的问题。《个人信息保护法》第70条专门对个人信息保护检察公益诉讼进行了规定,笔者尝试结合目前的实践现状,从法解释学的角度对此条进行分析,并指出现有立法可能面临的挑战。在此基础上,结合域外国家和地区有关个人信息保护集体救济机制的经验,提出相关的完善建议。

(一)《个人信息保护法》对现有问题的回应与不足

《个人信息保护法》第70条对现有问题作出了一定回应,但仍然存在一些不足。

第一,明确了诉权主体,但诉讼顺位有待进一步明确。根据《个人信息保护法》第70条的规定,享有个人信息保护公益诉讼的诉权主体主要可以分为三类:人民检察院、法律规定的消费者组织和国家网信部门确定的组织。对于第一类主体比较明确,检察机关不仅代表社会公共利益,而且具有较强的诉讼能力,成为个人信息保护公益诉讼的主要起诉主体,也取得了良好的实施效果。对于第二类主体,结合《消费者权益保护法》第47条和《最高人民法院关于审理消费民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第1条的规定,主要是指“中国消费者协会以及在省、自治区、直辖市设立的消费者协会”。对于第三类主体,“国家网信部门确定的组织”则有待进一步明确,这里的“组织”与法律规定的消费者组织是否存在重叠?是否指广泛意义上的“社会组织”?是否包括履行个人信息保护监管职责的行政机关?此外,虽然《个人信息保护法》第70条确定了三类诉权主体,但是对于这三类主体之间的诉讼顺位并未明确,这将影响到检察公益诉讼与其他类型公益诉讼的关系,是否意味着检察机关在个人信息保护公益诉讼中可以不履行诉前公告程序而直接提起诉讼,这都需要结合个人信息保护领域的特殊性进一步明确。

第二,明确了责任主体,但具体范围仍具有不确定性。我国《个人信息保护法》第70条将责任主体统一确定为“个人信息处理者”。结合《个人信息保护法》的其他规定,个人信息处理者实际上可以分为两大类:一类是公共部门,即处理个人信息的国家机关;另一类是私人主体,即处理个人信息的私营组织或者个人。然而,对上述两类主体能否成为公益诉讼的对象,理论界有不同的认识。一种观点认为,第70条仅确立了民事公益诉讼的合法性,并不包含行政公益诉讼,因此公共部门的个人信息处理活动不在调整范围之内。(87)参见张新宝主编:《〈中华人民共和国个人信息保护法〉释义》,人民出版社2021年版,第541页。另一种观点认为,第70条并未明确排除行政公益诉讼,而是从主体适格、适用领域等方面为行政公益诉讼预留了制度空间,因此处理个人信息的公共部门应当成为诉讼对象。(88)参见蒋红珍:《个人信息保护的行政公益诉讼》,载《上海交通大学学报(哲学社会科学版)》2022年5期。笔者倾向于赞同后一种观点,主要理由如下:一是《个人信息保护法》对行政公益诉讼未设置“禁止性条款”,立法者的相关释义也并未明确排除;(89)参见高飞主编:《中华人民共和国个人信息保护法解读》,中国法制出版社2022年版,第221-222页。二是《个人信息保护法》对私营部门和公共部门的个人信息处理活动进行统一调整,公益诉讼的路径也应当既有民事公益诉讼亦有行政公益诉讼;三是最高人民检察院于2022年3月2日发布的第141号指导性案例以及既有制度实践表明,行政公益诉讼在个人信息保护中具备必要性和可行性。(90)参见那艳芳、陈晓、隆赟:《积极履行公益诉讼检察职责 依法保护未成年人合法权益——最高人民检察院第三十五批指导性案例解读》,载《人民检察》2022年第11期。尽管如此,第70条仍然存在问题:按照现有的规定,负有个人信息保护监管职责的行政机关不作为时,该类行政机关将不能成为公益诉讼的对象,因为这类行政机关不符合“个人信息处理者”的定义,(91)参见周汉华主编:《〈个人信息保护法〉条文精读与适用指引》,法律出版社2022年版,第395页。这与目前的实践现状存在差异。在当前的实践中,大多数行政公益诉讼案件都是针对个人信息保护监管机关的不作为,直接针对行政机关处理个人信息的案件反而比较少。

第三,明确了诉讼事由,但判断标准仍需进一步细化。根据《个人信息保护法》第70条的规定,个人信息保护检察公益诉讼的诉讼事由可以分为两个要素:一是行为要素,即违反《个人信息保护法》规定处理个人信息;二是结果要素,即侵害众多个人的权益。对于行为要素,按照《个人信息保护法》第4条的规定,“处理”包括个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等,这意味着个人信息处理者在上述各个阶段的违法行为都可能成为诉讼事由。对于结果要素,《个人信息保护法》并未明确界定“侵害”和“众多”的确切意涵,这势必会给实践带来一定的困扰。例如,就“侵害”而言,这里的“侵害”是否等同于侵权法上的“损害”?如果是,未来可能发生的损害风险(如身份盗窃、诈骗、名誉损害等)是否应当包含在内?就“众多”而言,是以可识别的个人之数量为标准,还是以涉案个人信息的数量为标准?这些问题均有待立法或者司法解释予以进一步明确。

(二)完善我国个人信息保护检察公益诉讼的建议

《个人信息保护法》第70条虽然对个人信息保护检察公益诉讼进行了专门规定,但该条规定还比较笼统和粗疏,有关个人信息保护检察公益诉讼的立案标准、起诉条件、诉讼请求、证明责任等规定都尚不明确。针对目前立法和实践存在的问题,结合域外立法和司法实践经验,笔者尝试从以下六个方面提出优化我国个人信息保护检察公益诉讼的建议。

第一,明确功能定位,确立以风险预防为主的制度目标。近年来,“风险”概念开始在个人信息保护理论与实践中扩散,风险管理已经成为确保数据得到适当处理和个人基本权利得到有效保护的重要工具。(92)参见张涛:《探寻个人信息保护的风险控制路径之维》,载《法学》2022年第6期。在欧盟,个人数据保护法的“风险化”主要体现在两个方面:首先是在实践层面,转向基于风险的数据保护执法和合规;其次是在更广泛的规制层面,转向了风险规制。(93)See Milda MACENAITE, The ‘Riskification’ of European Data Protection Law through a two-fold Shift, European Journal of Risk Regulation, Vol. 8, Issue 3, 2017, pp. 506-540.在我国,“风险”一词在《个人信息保护法》中出现了4次,在《数据安全法》中出现了10次,《个人信息保护法》第11条确立了“风险预防”原则,《数据安全法》第22条要求建立集中统一、高效权威的“数据安全风险评估机制”。在此背景下,笔者认为,个人信息保护检察公益诉讼应当以风险预防为主,同时兼顾既有损害填补,可以从以下几个方面进行适当探索:一是积极利用诉前检察建议发挥风险提示作用;二是可以探索实施禁令性救济措施,类似于德国的停止令、临时禁令等机制;三是可以探索建立预防性公益诉讼,不采用传统的侵权诉讼的构造,而是具有执法诉讼的性质,通过监督、协助行政机关执法来实现预防功能。(94)参见吴凯杰:《论预防性环境公益诉讼》,载《理论与改革》2017年第3期。

第二,拓宽案件来源,建立举报奖励制度扩大案件线索。“春江水暖鸭先知”,作为实际参与社会经济活动的个体是最为关注其个人信息保护水平的,因此他们对个人信息侵害的感知也最为敏感,但是碍于私益诉讼所要求的维权成本以及诸如损害举证等高门槛要求,最终使许多可能需要检察机关介入的个人信息侵害事件没能形成案件。在此背景下,需要通过各种措施充分调动社会公众、社会组织、新闻媒体等社会力量在提供案件线索方面的积极性。一方面,可以通过建立公益诉讼案件线索举报奖励制度,引导、鼓励社会公众依法向检察机关举报公益诉讼案件线索。另一方面,还要畅通个人信息保护公益诉讼案件线索提供渠道,检察机关可以通过在线平台或线下窗口专门接收公益诉讼案件线索举报。此外,检察机关还应当建立和完善内外部案件线索移送机制,强化案件线索的来源广泛性。一方面,检察机关内部应当建立和完善案件线索移送常态化机制;另一方面,检察机关还应当加强与网信部门、市场监管部门等政府部门的沟通,从其他政府部门的执法中发现案件线索。

第三,理顺诉讼顺位,强化检察公益诉讼的引领示范作用。根据《个人信息保护法》第70条的规定,能够提起个人信息保护公益诉讼的主体包括人民检察院、法律规定的消费者组织和国家网信部门确定的组织,但是对于这三类主体的起诉顺位,《个人信息保护法》并未进行明确规定。《民事诉讼法》第55条对民事公益诉讼的诉讼顺位进行了规定,法律规定的机关和有关组织优先于人民检察院。据此规定,对于个人信息保护民事公益诉讼,法律规定的消费者组织和国家网信部门确定的组织未提起诉讼时,检察机关可以直接起诉。《人民检察院公益诉讼办案规则》(高检发释字〔2021〕2号)规定,对于行政公益诉讼,人民检察院在提起诉讼之前,应当先向行政机关发出检察建议。据此规定,对于个人信息保护行政公益诉讼,检察机关应当先向行政机关发出检察建议,相关机关仍不履行职责时,可以提起诉讼。从目前的实践和未来的发展看,依据公益诉讼起诉主体资格的“有能力性原则”,笔者认为,应当强化检察公益诉讼在个人信息保护公益诉讼中的示范引领作用,不应当设置过多阻却性的前置程序。一方面,公益诉讼已经成为检察机关的重要工作职责,检察机关的办案经验和能力相对更具优势,且能够同时兼顾个人信息的民事和行政保护;另一方面,目前我国个人信息保护方面的社会组织发展尚不成熟,缺乏相应的专业能力,且只能依靠民事公益诉讼保护有限的个人信息权益。

第四,明晰诉讼事由,细化“侵害”“众多”“权益”的判断标准。《个人信息保护法》第70条对个人信息保护公益诉讼的诉讼事由进行了原则性规定,即“违反本法规定处理个人信息,侵害众多个人的权益的”。结合现有实践和未来发展,笔者认为,应当从以下几个方面予以细化:(1)应当对“违反本法规定处理个人信息”进行适当的扩大解释,将负有个人信息保护监管职责的行政机关不依法履行职责的行为纳入。(2)避免将“侵害”简化为侵权法意义上的“损害”,陷入美国司法实践遭遇的困境。个人信息保护领域具有特殊性,信息处理者所负有的义务贯穿整个信息生命周期,并且很多法律义务都是程序性的,并不需要导致某种实体上的损害后果,因此,不能完全用传统侵权法上的“损害”观念来解释“侵害”。(95)参见赵贝贝:《个人信息私法救济中的“损害赔偿”困境与应对路径》,载《财经法学》2022年第5期。(3)对“众多”的判断既要考虑“人”,也要考虑“信息”本身。换言之,既要考虑所涉“个人”的类型与数量,如儿童、妇女、残疾人等特殊群体的信息应当重点保护,同时也要考虑所涉“信息”的类型和数量,如生物识别、医疗健康、行踪轨迹等个人信息应当严格保护。(4)对“权益”的判断既要考虑“物质性权益”,也要考虑“非物质性权益”。《个人信息保护法》第69条主要是按照“损失”或者“获利”来对“损害赔偿责任”进行认定,侧重于物质性权益。从全面保护个人信息权益的角度看,也应当对“非物质性权益”和“预期利益”予以保护。(96)参见项焱、张雅雯:《大数据时代个人信息无形损害的正当性基础与认定规则》,载《江苏行政学院学报》2022年第5期。

第五,引入惩罚性赔偿,加强对个人信息保护违法行为的威慑。惩罚性赔偿既有补偿受害人损失的功能,也有惩罚和遏制不法行为的功能。(97)参见王利明:《惩罚性赔偿研究》,载《中国社会科学》2000年第4期。《民法典》第179条第2款规定,法律规定惩罚性赔偿的,依照其规定。在立法中,目前惩罚性赔偿主要应用于消费者保护领域,《消费者权益保护法》第55条明确规定了“惩罚性赔偿”,而在个人信息侵权中能否适用惩罚性赔偿则没有明确规定,从个人信息保护检察公益诉讼的实践情况来看,只有极少数检察机关尝试提出惩罚性赔偿诉求。笔者认为,未来应当在我国个人信息保护公益诉讼中确立惩罚性赔偿制度,主要有以下理由:一是建立惩罚性赔偿制度可以扭转目前个人信息司法保护中“高成本、低收益”的困境,避免出现“辛辛苦苦大半年,最终赔偿100元”的窘境,进而提高维权积极性。二是建立惩罚性赔偿制度可以推进个人信息处理者积极履行数据合规义务,改变目前个人信息保护监管中存在的“屡查屡犯”现象。三是建立惩罚性赔偿制度具备可供参考的制度经验,目前除了在消费者保护领域中广泛实施惩罚性赔偿外,食品安全、知识产权保护、环境保护等领域也在探索实施惩罚性赔偿。

第六,健全赔偿资金管理,扩大个人信息保护的社会效应。随着个人信息保护检察公益诉讼的不断推进,若是惩罚性赔偿制度再加以确立,那么胜诉后的赔偿资金如何管理使用,如何有效地用于个人信息保护,则将成为亟待解决的问题。目前,我国环境公益诉讼正在探索建立“环境公益诉讼专项基金制度”。在比较法中,一些国家(地区)也建立了可以用于公益诉讼、集体诉讼的基金,如加拿大魁北克省自1978年就设立了集体诉讼援助基金,可以通过集体代表的正式申请来调用,也可以支付专家费用等。(98)参见Bart van der Sloot, Sascha van Schendel, Procedural law for the data-driven society, Information & Communications Technology Law, Vol. 30, Issue 3, 2021, pp. 304-332.笔者认为,我国应当积极推动建立个人信息公益诉讼专项基金制度,需要重点完善以下内容:一是个人信息公益诉讼专项基金的来源,不仅个人信息保护检察公益诉讼的赔偿款项应当纳入基金中,而且国家对个人信息保护的资金投入、社会对个人信息保护的慈善捐助等都应当纳入基金中。二是个人信息公益诉讼专项基金的适用范围,专项基金不仅可以用于检察机关在提起个人信息保护公益诉讼中因鉴定、公告、公证、专家论证、社会调查等发生的费用,而且也可以用于履行个人信息保护职责的部门和国家网信部门确定的组织提起的个人信息保护公益诉讼。三是个人信息公益诉讼专项基金的运行管理,应当由网信部门、检察机关、财政部门等部门协商确立专项基金的适用管理规则,由财政部门作为基金的账户主管部门。四是个人信息公益诉讼专项基金的监督机制,应当增强个人信息公益诉讼专项基金使用管理的透明度,强化审计部门、财政部门等对专项基金的监督。

结语

传统的个人信息保护范式主要是以个人控制为中心,个人信息保护法制一直试图为个人提供通知和选择,从而让个人能够控制自己的个人信息。然而,在大数据时代,面对个人信息大规模收集使用的现实情况,个人控制范式力有不逮,需要进行范式转变,迈向社会保护范式。检察公益诉讼是践行个人信息保护社会保护范式的重要途径,目前虽然取得了一定的成效,但仍然存在诸多问题,难以满足社会的现实需求。在未来发展过程中,应当进一步确立诉讼管辖、诉讼请求范围、起诉主体顺位、诉讼事由、惩罚性赔偿、赔偿金管理等方面的具体规则,充分发挥检察公益诉讼在个人信息保护中的作用。