资产支持证券欺诈发行纠纷裁判路径检讨

——以管理人的角色和责任承担为中心

2023-02-07贾海东

冯 果 贾海东

(武汉大学 法学院,湖北武汉 430072)

在全面推行注册制改革的背景下,资本市场对中介机构的市场“看门人”角色愈发重视,压实中介机构责任成为业内共识。2020年3月1日起施行的《证券法》进一步严格了中介责任,同时,司法审判实践中也不断涌现出中介机构承担巨额连带责任的裁判案例。立法动态与司法裁判似乎表明,更为严格的中介机构责任认定体系更加契合当前资本市场的改革逻辑。在此背景下,审判机关对资产支持证券管理人的责任认定也大体遵循此语境,认定管理人应当对投资者承担赔偿责任。

资产支持证券(Asset-Backed Security, ABS)(1)目前,我国资产证券化产品包括银保监会监管的“信贷资产证券化”(Credit Assets Securitization, CAS)、中国人民银行监管的“资产支持票据”(Asset Backed Notes, ABN)以及证监会监管的“企业资产支持证券”(Asset-Backed Security, ABS)。本文立足企业资产支持证券展开讨论,如无特别交代,以下所称资产支持证券仅指企业资产支持证券。表征为代表特定目的信托(Special Purpose Trust,SPT)的信托受益权份额,是证券公司等作为管理人,通过设立特殊目的载体(专项计划或SPV),以发行证券的方式向合格投资者募集资金,将所募集资金用于受让原始权益人基础资产的金融产品。(2)中国证券监督管理委员会2014年发布的《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》第2条将“资产证券化业务”定义为以基础资产所产生的现金流为偿付支持,通过结构化等方式进行信用增级,在此基础上发行资产支持证券的业务活动。在资产证券化交易结构中,能够产生未来现金流的资产称为“基础资产”,据此发行的证券称为“资产支持证券”。在此交易结构中,管理人负责设立专项计划、发行资产支持证券、管理SPV的投资运作并进行收益分配。作为名义上的市场中介机构,管理人的实质角色是发行人还是中介者?对管理人的责任追究是否应当遵从《证券法》所确立的中介责任体系?对此类问题展开追问,是深入认识当前的司法裁判的必经之路。

一、管理人“全责论”的裁判样态分析

回顾我国资产证券化业务发展历程,早期几乎未出现直接针对管理人的诉讼。(3)既往针对ABS 的诉讼主要集中于基础资产的独立性,参见方丽:《首单ABS司法判例诞生,资产独立性获法院支持》,载《中国基金报》2018年8月20日,第007版;朱琳娜:《ABS立法可期,首单判例凸显基础资产独立性》,载《上海证券报》2018年9月10日,第2版。但在立法不断强化中介机构责任、司法实践开始判处连带责任后,(4)典型案例如“王放与五洋建设集团股份有限公司、陈志樟证券虚假陈述责任纠纷案”,(2020)浙01民初1691号民事判决书、(2021)浙民终436号民事判决书;“中证中小投资者服务中心有限责任公司与康美药业股份有限公司等证券虚假陈述责任纠纷”,(2020)粤01民初2171号民事判决书等。我国开始涌现出一批针对管理人的诉讼,“投资者诉恒泰证券ABS虚假陈述”一案即为直接针对管理人的首例诉讼。(5)基本案情为:2015年10月,庆汇租赁有限公司(以下简称“庆汇租赁”)与咸阳鸿元石油化工有限责任公司(以下简称“鸿元石化”)签署《融资租赁合同(回租)》及其补充协议,形成租金请求权,由恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)为庆汇租赁提供资产证券化方案。同时,鸿元石化以其对中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司(以下简称“中石化兰州分公司”)的应收账款作为附属担保权益。2016年1月17日,庆汇租赁一期资产支持证券成立,共计11家机构投资人认购4.75亿元优先级证券。2017年12月,由于鸿元石化公司实际控制人因涉嫌伪造公司印章罪等被刑事拘留,专项计划于2018年9月提前终止。事后查明,鸿元石化对中石油兰州的应收账款系伪造。为此,截至2021年4月,11家投资人先后起诉恒泰证券,主张恒泰证券违反了应收账款真实性的承诺,要求恒泰证券承担违约责任,赔偿投资本金和收益损失。

(一)裁判要旨梳理

现有的六份诉讼判决,均判令管理人对投资者的损失承担全部赔偿责任,法院对管理人的责任认定主要基于合同法路径展开,基本形成了“合同法原理→当事人约定→违约责任承担”的司法裁判模式,其裁判要旨可归纳为:

其一,以合同法律关系和契约束理论为基准解构资产支持证券。北京市西城区人民法院认为,作为资产支持证券的管理人及销售机构,其与资产支持证券认购人之间形成证券发行、管理之合同关系。(6)参见北京市西城区人民法院(2020)京0102民初6364号民事判决书。同时,根据契约束理论,资产支持证券这一金融产品的实质是一系列合同的组合,因此,合同关系成为资产支持证券的基础关系,也是权利义务分配的基本依据。根据当事人约定和私法自治原则,认购人认购资产支持证券后即取得合同项下的各项权利,管理人则应当履行资产支持证券专项计划文件所载的“陈述内容真实、准确、完整”之义务,(7)同④。鉴于客观存在的虚假陈述行为,可判定管理人实质违约,故管理人应当对投资者损失承担全部赔偿责任。

其二,以“固定可得利益”和“投资者保护”为由强化管理人的风险负担。北京市二中院将认购人的预期可得利益认定为固定可得利益,认为若管理人依约向认购人提供符合承诺的资产支持证券,则在合同履行后认购人可获得利益不仅包括专项计划认购本金,还包括专项计划到期之前的各项收益,因此管理人承担责任范围应涵盖认购人在合同履行后可以获得的全部收益。(8)参见北京市第二中级人民法院(2020)京02民初101号民事判决书。除此之外,法院强调证券市场投资者保护问题。北京市二中院认为,管理人的主给付义务不仅包括向认购人提供资产支持证券,还包括提供符合合同约定的,真实、准确、完整的应收账款担保。(9)参见北京市第二中级人民法院(2020)京02民初141号民事判决书。在资产证券化《计划说明书》中,管理人向投资者披露的各类投资风险并不包括应收账款真实性风险,由于合同并未约定,出于投资者保护的考虑,应收账款真实性风险不应当由投资者承担,(10)参见北京市第二中级人民法院(2020)京02民初102号民事判决书。而应当由管理人负担其未在合同中披露的风险。(11)参见北京市西城区人民法院(2020)京0102民初6362号民事判决书。

(二)现有裁判模式分析

管理人在资产支持证券的成立、发行与交易阶段应当勤勉尽责,不得利用通道性、中介性角色实施自益行为或欺诈行为,否则管理人应对投资者的损失承担赔偿责任。但是,当前司法裁判并未在原始权益人、管理人、投资者和其他中介辅助机构间进行责任分配,而是呈现出一种“管理人全责论”模式。此种全责论的模式一方面受证券法律责任体系的影响,另一方面却又表现出对证券法追责逻辑的背离。

针对股票、债券等典型证券虚假陈述违法行为日益严重的现状,《证券法》及其配套规则逐步探索形成了一套针对中介机构的责任追究体系,其主要特征为:(1)以强化中介责任为基本价值取向。针对我国证券市场诚信缺失、信息不对称和投资者保护不力的现状,通过严格责任、连带责任强化中介机构的义务;(2)将中介责任定性为侵权责任。投资者的知情权为法定权利,明确中介机构在虚假陈述案件中承担的是侵权责任;(3)以欺诈市场理论为基本假设,进而在举证责任、因果关系等具体方面更加注重投资者保护;(4)强调责任的合理分配。纵使在中介机构承担连带责任的情况下,也强调通过“过错程度”“原因力大小”等对实际责任大小进行内部划分。

资产支持证券管理人的责任认定逻辑承继了典型证券虚假陈述追责体系的特征一和特征三,却背离了特征二和特征四,表现为一种“责任上对标,路径上背离”的模式:在责任认定上,倾向于强化中介责任并保护投资者;而在追责路径上,以纯粹合同法理论为基础,欠缺责任的分配。纵使在典型证券虚假陈述中,亦少见中介机构对投资者的损失承担全部责任之情形,然而,资产支持证券管理人却承担了比连带责任更重的全部赔偿责任。究其原因,在于法院并未完全将资产支持证券视为金融产品,从而分析产品背后管理人的角色定位和利益空间,而是将其视为契约束,以纯粹合同法逻辑解构资产支持证券。殊不知,资产支持证券往往衍生出多重交易结构和更为复杂的金融关系,其责任认定无法完全依照合同法理论进行,(12)参见鲁篱:《论金融司法与金融监管协同治理机制》,载《中国法学》2021年第2期。传统民事规则尚难有效应对资产支持证券所呈现出的现代金融交易结构。

二、资产支持证券发行模式与交易结构的特殊性

已有研究指出,关于中介机构的责任认定应当视证券类型差异而有所区别,不同类别的证券在信息披露规则、投资交易模式及投资者构成等诸多方面存在较大差别,同质化的追责体系难以满足证券市场的现实需求,构建符合特定证券属性的投资者权益救济模型尤为必要。(13)参见冯果、刘怿:《债券投资者司法救济规则论纲》,载《财经法学》2020年第3期。具体到资产支持证券,其并非典型意义上的证券,而是一种以基础资产信用为支持的信托受益权份额。(14)参见赵静:《资产支持证券的监管制度研究》,华东政法大学2010年博士学位论文,第16页。因此,资产支持证券管理人的责任追究体系,不能完全照用当前典型证券的追责模型,而应当深入考察其特殊性。

(一)资产证券化的前提:资产隔离与风险隔离

资产支持证券由基础资产通过结构化金融手段衍生转化而来,基础资产是资产支持证券的偿付来源和风险来源。(15)参见戴月:《资产支持证券的法律规制及其完善研究》,对外经济贸易大学2017年博士学位论文,第32页。此种经济学上资产对证券的“支持”,在法律上应当如何认定?美国《统一商法典》(Uniform Commercial Code)认为,此种“支持关系”的法律属性为担保法律关系。(16)参见David Gray Carlson, Rationality, Accident, and Priority under Article 9 of the Uniform Commercial Code. 71 Minnesota Law Review 205, 238(1986).区别于典型债券,资产支持证券的信用来源并非融资方的主体信用,而是基于特定基础资产的客体信用,基础资产的法律地位是否稳定决定了资产支持证券能否顺利偿付。(17)参见朱晓喆:《资产证券化中的权利转让与“将来债权”让与——评“平安凯迪资产支持专项计划”执行异议案》,载《财经法学》2019年第4期。因此,资产支持证券的所有法律关系均是围绕资产对证券的担保法律关系而展开。

为实现主体信用向客体信用的转变,构建特殊目的实体(SPV)实现资产和风险的隔离是基本前提。资产支持证券将缺乏流动性的资产通过结构化的金融设计,转化为流动性强的金融产品,(18)参见[美]法博齐、科赛瑞:《资产证券化导论》,宋光辉等译,机械工业出版社2017年版,第3页。其实质是权利义务的剥离。要达成此目的,难以依靠代理制度、合同约定制度等传统民事法律规则,而应当以“在分立财产与隔离风险方面具有独特优势的信托制度”作为资产证券化的底层交易结构。(19)参见谢永江:《资产证券化特定目的机构研究》,中国政法大学2004年博士学位论文,第133页。大陆法系部分国家以“目的财产”“独立概括财产”等理论构造资产证券化特殊目的信托以实现资产分隔,从而为资产支持证券构建起基本架构。(20)参见李宇:《商业信托法》,法律出版社2021年版,第397-399页。目前,特定目的信托在法律上虽尚未取得独立主体资格,但是信托财产的独立性(即客体的独立性)所形塑的信托主体的“机构化”(institutionalization)(21)参见Maurizio Lupoi, Trusts: a comparative study, translated by Simon Dix, Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2000, p.271.,依然为资产支持证券的权利剥离奠定了法律基础。因此,在分析资产证券化所涉法律关系时,不能以纯粹的合同法律制度为基本框架,(22)诚然,资产支持证券是一种在意思自治基础上委托人、受托人和受益人之间权利、义务和责任的“合同安排”,但是合同安排本身并不意味着资产支持证券只属于合同。法人也往往是合同安排的结果,公司也被认为是契约束,但均存在突破契约的特殊制度规则。概言之,资产支持证券建立在契约之上,但又不仅仅只是契约关系。更不得将复杂的金融产品穿透还原为简单的契约束,而应当正视资产支持证券的金融产品属性,以信托法、金融法、证券法等基本原理进行综合性分析。

资产支持证券管理人的法律地位受商业信托架构下资产分隔的影响,事实上分裂为两个不同的法律主体。美国信托法的晚近发展,进一步彰显了信托的资产分隔属性,实质上已将受托人分裂为两个法律主体:其一是代表自己行为之主体,其二是代表受益人行为之主体。(23)参见Robert H. Sitkoff, Trust Law as Fiduciary Governance Plus Asset Partitioning, Lionel Smith (Ed.), The Worlds of the Trust, Cambridge: Cambridge University Press, 2013, pp.428-453.资产支持证券管理人作为信托受托人,在法律关系中亦呈现出此种趋势:其一,“代受益人行为”。管理人作为证券发行人设立专项计划、发行资产支持证券,其所有的行为规范均应当建立在为投资者服务之上;其二,“代自己行为”。管理人全程参与SPV的投资运作和收益分配,并收取管理费。我国《证券公司及基金管理子公司资产证券化业务管理规定》(以下简称《资产证券化业务管理规定》)第2条实质上是对管理人不同法律地位的类似表述,但没有明确管理人的双重主体身份。易言之,针对资产支持证券管理人,应当区分“发行人”与“执行发行事务的人”两类主体,以实质重于形式原则确定责任承担。

(二)资产支持证券发行模式的特殊性

其一,资产支持证券发行具有私募属性。我国《资产证券化业务管理规定》第29条、第39条规定,资产支持证券的发行、转让对象均限于合格投资者,发行对象或实际持有支持证券的合格投资者不得超过二百人,合格投资者应当符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的条件。因此,资产支持专项计划中证券公司向合格投资者发行资产支持证券,并非《证券法》所规定的公开发行证券,而是属于《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》所规定的“其他金融机构开展的资产管理业务”,且证券公司与证券持有人之间构成信托关系,应当在信托法原理之下界定管理人的法律地位,其义务承担应当同管理人的受托人角色定位相匹配。在公开发行证券业务中,证券发行所涉信息均属于发行人所掌握的内部信息,且投资者对信息披露的依赖程度极高。因此,一旦发生虚假陈述、误导性陈述或重大遗漏,发行人即应承担赔偿责任,适用无过错责任原则。而在资产支持证券私募发行过程中,基础资产及其附属权益的真实性,对管理人而言均属外部信息,是否应当同样适用无过错责任原则,需要更为慎重。

其二,资产支持证券的信息披露并不完全适用《证券法》关于信息披露的规则。美国关于资产支持证券的信息披露机制经历了从“完全适用证券法”到“单独制定规则进行差异化信息披露”的转变。上世纪70年代,资产支持证券诞生之初,主要依据《1933年证券法》进行信息披露。但是由于证券法调节的内容复杂多样,诸多关于信息披露的内容并不适合调整资产支持证券,因为需要耗费大量的时间并结合具体的资产支持证券进行修改、填补、披露,成本较高,极大地阻碍了资产支持证券的发行。(24)参见Thomas, Zoe, Myles, Danielle, Back to 2005: The ABS Market's Return in the US Features Healthy Does of Caution; But Growing Confidence and the Appearance of New Structures Begs the Question: Have We Been Here before, 33 International Financial Law Review 28, 28-34(2014).为此,美国开始着手制定专门针对资产支持证券的信息披露规则,2014年正式生效的新版条例《资产支持证券注册、信息披露和报告规则》(简称Regulation AB Ⅱ)对资产支持证券的差异化信息披露机制作出如下安排:(1)公募发行与私募发行的资产支持证券适用不同的信息披露要求。对于公募发行的资产支持证券,原则上需要登记注册并适用较为严格的信息披露标准;对于私募发行的资产支持证券,则可豁免登记注册,并适用较为宽松的信息披露规则。(25)参见Couture, Wendy Gerwick, Optimal Issuer Disclosure of Opinions. 86 University of Cincinnati Law Review 587, 587-593(2018).(2)针对资产支持证券中复杂的交易结构,以“分产品披露、逐笔披露、穿透披露”为基本要求。(3)原始权益人、重要借款人、产品增信人实施分层披露。例如,对发起资产占基础资产的比例不足20%的原始权益人,只需要进行身份认证,但对于超过20%的需要披露更多信息。通过对重要参与方的分层披露要求,美国证券法力图平衡管理人的责任与权益。(26)参见潘紫宸、杨勤宇:《美国资产支持证券信息披露制度探究》,载《金融市场研究》2015年第10期。

其三,资产支持证券的投资者构成不同于公开发行的证券。我国资产支持证券的发行与转让对象具有私募属性,以合格投资者和非公开发行为核心的私募制度应当具备相应的私募豁免规则。而机构投资者对资本市场尤为重要,培育有作为的机构投资者是发挥其资本市场“压舱石”作用的关键,(27)参见吕昊、贾海东:《机构投资者参与公司治理行为指引制度研究》,载《证券市场导报》2022年第1期。因此,机构投资者的培育要显著区别于普通投资者,其应当承担更多的责任和义务。虽然金融危机后美国开始调整私募的监管框架,(28)参见郭雳:《金融危机后美国私募基金监管的制度更新与观念迭代》,载《比较法研究》2021年第6期。但整体上依旧没有同质化私募与公募的监管标准。美国强化对私募基金的监管力度,目的是防止金融风险从私募产品中滋生、外溢,从而形成系统性风险,而并非强调对专业投资者的特别保护。同时,美国在确定信息披露“重大性”标准时区分了专业投资者和普通投资者(29)参见Jill E. Fisch, Jonah B. Gelbach & Jonathan Klick, The logic and limits of event studies in securities fraud litigation, 96 Texas Law Review 553, 554-610(2018).:对于普通投资者来说构成重要信息的,对专业投资者来说可能并不重要,因此可以适度豁免披露要求。(30)参见Ronald J. Gilson, Reinier H. Kraakman, The mechanisms of market efficiency, 70 Virginia Law Review 549, 622(1984).可见,在满足风险控制的基础上,针对未增设衍生结构且未对基础资产做任何打包重组,直接将基础资产所产生的现金流转手支付给专项计划并通过该计划给予投资者收益分配的资产支持证券,其隐性风险点较少、结构简单,应当赋予专业机构投资者自行判断并识别相关风险的义务,这不仅是金融危机后私募产品差异化监管的基本要求,也是证券市场交易风险公平负担的核心要义。

三、我国资产支持证券管理人“全责论”的逻辑、弊端及未来转向

当前的裁判逻辑欠缺对资产支持证券自身运行机制的深度考察,简单的管理人全责论或许能在一定程度上强化证券市场的信息披露机制,但权责失衡状态下的责任追究逻辑终究不能引导市场健康发展。是故,把握现实状况并平衡风险分配的管理人追责体系十分必要。

(一)以强化信息披露为核心的证券市场法治改革

如前文所述,资产支持证券管理人的责任追究一定程度上受当前关于中介机构证券法律责任的影响,其深层原因在于,当下我国证券市场改革重心集中于信息披露机制,压实中介机构的责任成为改善我国证券市场信息不对称的重要举措。(31)参见徐文鸣、刘圣琦:《新〈证券法〉视域下信息披露“重大性”标准研究》,载《证券市场导报》2020年第9期。在证监会进一步放权、证券发行注册制改革全面铺开的总体背景下,信息披露不再单纯扮演信息传递的角色,而是不断被赋予“强化市场看门人机制”的重要任务。(32)参见孙杨俊:《中美证券市场“看门人”机制对比及其启示》,载《江淮论坛》2020年第6期。在新一轮以投资端为中心的证券市场法治改革中,要实现证券价值由投资者自行判断、自行决策和自我负责的理想目标,构建以信息披露为中心的证券监管是必要选择,这就是当前股票发行注册制改革的基本逻辑。(33)参见邢会强:《我国资本市场改革的逻辑转换与法律因应》,载《河北法学》2019年第5期。为此,不仅要强化信息披露义务人的信披直接责任,还需要进一步明确中介机构的信披辅助责任,也正是基于此逻辑,立法与司法开始不断加重证券欺诈发行纠纷的中介责任。

(二)权责失衡下市场机制的失范与偏离

当前的司法裁判未区分证券公开发行与私募发行对尽责管理的不同要求,未区分“适格投资者”制度下专业投资者与普通投资者不同的角色定位,未差异化确立中介机构的注意义务标准,同时也未公平分配金融产品的交易风险,属于一种权责失衡的裁判模式。

司法裁判的不当理解(34)综合分析实践中已有的6份民事判决书,法院均从纯粹合同法视角界定管理人的主体地位与义务负担,如北京市第二中级人民法院在说理时,以“……上述文件共同构成恒泰证券公司与南京银行之间的专项计划发行、管理合同,该合同系双方当事人的真实意思表示,内容不违反法律、行政法规的效力性强制性规定,应属合法有效,双方当事人均应依约履行合同义务”作为裁判说理的总领,表明法院主要站在民事法律关系的层面对此类问题予以审视,而缺乏商事思维与商事法律关系的深度考量。参见北京市第二中级人民法院(2020)京02民初141号民事判决书,第38页。,容易导致对资产支持证券这一类金融产品的认识偏差,对资产支持证券专项计划书项下各方参与人的法律地位、注意义务和风险分配界定不准确。管理人的尽职调查义务并无简单划一的判断标准,科学认定管理人是否尽到应尽的注意义务,应当根据管理人的法律地位、金融产品的复杂程度、参与各方的专业领域等综合确定。(35)参见龙稳全:《投资银行勤勉义务研究》,厦门大学2019年博士学位论文,第57-102页。具言之,资产支持证券虚假陈述中管理人的责任确定应符合其发行和交易的基本特征,应依照管理人与虚假陈述内容的关系以及管理人在资产证券化业务中的角色定位进行综合判断。简单的管理人全责论,实质上是以合同自治之名,藉由司法权加重中介机构的责任承担。背离权责平衡的私法制度安排并不能有效促进主体维度的成长和产品市场的发展,“全责论”未能贯彻监管规范及相关司法政策所确立的不同投资者应承担不同责任的精神,降低了机构投资者的风险识别义务,有悖于“卖者尽责、买者自负”的监管目标和裁判方向。

不同于纯粹民事交易标的物,金融产品具备提高效率、降低成本、分散风险的功能。就融资者而言,资产证券化能够将内含未来现金流入但缺乏流动性的资产转变为具有高度流动性的金融产品,从而实现资产所有者未来收入的资本化。更为重要的是,通过提高基础资产的流动性,降低了基础资产因流动性不足所可能面临的风险。就投资者而言,资产支持证券提升了投资者相较于非金融资产的投资回报率,但此种高收益是投资者以让渡流动性并承担基础资产的金融风险为对价的,客观上提升投资者收益的同时也分散了附着于基础资产上的金融风险。然而,管理人在资产证券化业务中,并不享有提升效率、降低风险的实质利益,也并未让渡流动性、承担风险而提高收益,其实质角色为“运营资产支持证券并收取管理费”。因此,对资产支持证券欺诈发行的责任划分,应当准确把握资产支持证券在金融法上的基本构造,并以确定各方当事人的法律地位为前提。当前的司法裁判以纯粹合同理论进行风险分配,未虑及金融法框架下管理人的主体地位,是一种权责失衡的裁判模式。

(三)管理人“双实体地位”的构建:美国法的经验

“双实体理论”(Double Entity Theory)起源于美国证券交易委员会(SEC)对美国存托凭证(American Depositary Receipt, ADR)的监管。(36)参见Regis E. Moxley, The ADR: An Instrument of International Finance and a Tool of Arbitrage, 8 Villanova Law Review 19, 85-92(1962).最初,根据美国《1933年证券法》第3(a)(2)条的规定,商业银行在发行存托凭证时可获得注册豁免。(37)参见Regis E. Moxley, The ADR: An Instrument of International Finance and a Tool of Arbitrage, 8 Villanova Law Review 19, 29(1962).但SEC认为,存托凭证的发行不应当适用发行豁免,(38)商业银行认为第3(a)(2)条的适用对象不仅包括其自有证券,还包括存托凭证类的他人证券,但SEC认为不包含后者。随着辩论的深入,讨论重点从最初的适用对象考察逐渐演变到银行是否应当被定义为ADR的发行人,由此引发双实体理论的诞生。参见Douglas B. Spoors, Exploring American Depository Receipts: The International Augmentation of U. S. Securities Markets, 6 Global Business & Development Law Journal 182, 189(1993).但囿于第3(a)(2)条属于法定豁免,SEC不能简单地宣布其不适用于存托人,故创造性提出“双实体理论”以实现对ADR产品的注册监管。(39)参见Robert C. Hacker, Ronald D. Rotunda, The SEC's Ectoplasmic Theory of an Issuer as Applied to Educational and Charitable Institutions, Bank Trustees, and Other Exempt Issuers, 65 California Law Review 1181, 1181-1184(1977).

所谓双实体理论,是指ADR的发行人并非存托人,而是一个虚拟的实体(或账户)(40)此虚拟实体又被称为“幽灵实体”或“星质实体”,故双实体理论又被称之为“星质理论”(Ectoplasmic Theory).,存托人不应作为证券发行人而单独承担责任。(41)参见Mark Saunders, American Depository Receipts: An Introduction to U.S. Capital Markets for Foreign Companies, 17 Fordham International Law Journal 48, 94(1993).SEC援引1988年《美国法典(第15卷)》 (15 United States Code)第77节第2条第4款的规定对“发行人”进行解释性定义,认为“发行人是发行或提议发行任何证券的任何人……但是……在信托、委员会或其他法律实体发行证券的情况下,受托人不应作为……发行人单独承担发行人责任”。(42)参见Mark Saunders, American Depository Receipts: An Introduction to U.S. Capital Markets for Foreign Companies, 17 Fordham International Law Journal 48, 66(1993).通过此解释,SEC得以采用F-6表格中的“虚拟实体条款”(fictional entity clause),一方面赋予受托人以发行人的角色,另一方面又保护受托人不因履行发行事务而承担实质上的发行人责任,即SEC最终确立了一种“豁免存托人而不豁免金融产品”的框架,(43)参见Douglas B. Spoors, Exploring American Depository Receipts: The International Augmentation of U. S. Securities Markets, 6 Global Business & Development Law Journal 182, 197-198(1993).这实质上是商业银行与监管者双向妥协的结果。(44)一方面,作为金融产品的ADR被纳入了美国证监会的监管,在没有其他豁免之时,ADR的发行必须登记;另一方面,商业银行被排除在了发行人之外,依旧处于无责任状态。

通过双实体理论减轻ADR存托人的责任,事实上是基于两点考虑:其一,SEC仔细测度并深度考察了存托人在发行过程中的利益空间,认为存托人仅仅承担履行发行事务的角色,利益空间极为狭窄甚至没有利益空间;其二,SEC认为,对存托人课以重责将会严重打压存托凭证的生存空间,不利于提高美国资本市场在全球的竞争力。(45)参见冯果、薛亦飒:《中国存托凭证存托人“自益行为”的规制进路——以〈证券法〉的规制逻辑为基础展开》,载《清华法学》2020年第6期。概言之,双实体理论主要聚焦于金融信托产品中受托人的责任承担与金融市场繁荣发展之间的平衡问题,力求通过精细化的科学追责体系实现对证券市场 “激励-规制相均衡”的目标。也正因如此,双实体理论自ADR领域提出之后,其适用范围不断扩张,甚至开始向教育、慈善等领域延伸。(46)参见Robert C. Hacker, Ronald D. Rotunda, The SEC's Ectoplasmic Theory of an Issuer as Applied to Educational and Charitable Institutions, Bank Trustees, and Other Exempt Issuers, 65 California Law Review 1181, 1181-1184(1977).SEC在此后的可变年金保险案例、人寿保险案例中均采用了双实体理论,认为保险公司所持有的可变年金账户是受到《1933年证券法》规制的金融产品发行人,而保险公司则是《1940年投资顾问法》第3(c)(3)条项下的豁免发行人。(47)在SEC v. Variable Life Insurance Co.一案中,美国最高法院适用了双实体理论来确定可变年金产品的发行人。参见Prudential Ins. Co. v. SEC, 326 F.2d 383 (3d Cir.), cert. denied, 377 U.S. 953 (1964).

双实体理论致力于对证券市场上金融信托产品各参与主体法律地位的精细认定,力图纠正传统证券法对投资者倾斜式保护所带来的思维固化甚至是认识偏激,开始从极端的投资者保护转向责任均衡的市场秩序建设,抓住了受托人(中介机构)责任追究制度的肯綮。

四、《民法典》《证券法》对管理人的调整限度

我国2019年新修订的《证券法》第2条第3款将资产支持证券界定为“准证券”,参照适用《证券法》予以规制。《证券法》的此种模糊性安排,一方面加大了资产支持证券法律适用的难度,但另一方面也为更具特殊性的资产支持证券留下了制度选择空间,是一种更加科学和务实的制度安排。

(一)《民法典》的角色阐释:合同关系还是信托结构?

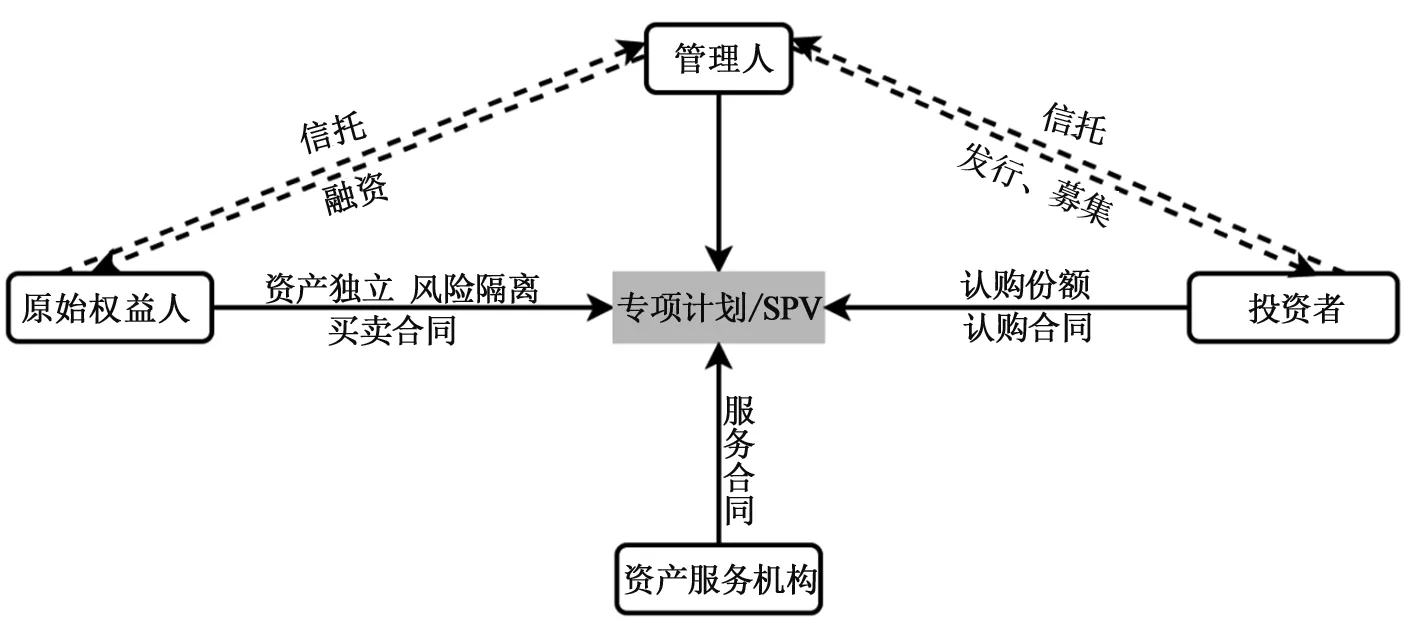

《民法典》在一定程度上为资产支持证券的设立与发行提供了依据,尤其是《民法典》第761条明确了应收账款作为基础资产的法律依据。同时,2019年发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》(以下简称《九民纪要》)原则上将资管产品的投资人与受托管理人之间的关系规定为信托法律关系。从法理上分析,资产证券化的交易过程可类型化为:首先,管理人与原始权益人签订《买卖合同》,将基础资产从原始权益人处剥离并成立独立的专项计划或SPV;其次,投资者与管理人签订《资产支持证券认购协议》,将认购资金以专项资产管理方式委托给管理人管理,由管理人设立并管理专项计划或SPV,认购人得以取得资产支持证券以表彰权利;再次,托管人、律师事务所等提供证券托管、应收账款回收、尽职调查等辅助性服务。

一般而言,学术理论与司法实践在认定《民法典》所规定的“委托”是否构成“信托”时,主要参考以下要点(48)郑小敏、胡宇翔:《重塑金融规则:〈民法典〉对金融业务的影响及应对》,北京大学出版社2021年版,第410-418页。:(1)财产是否独立;(2)收入是否归入管理的财产(即专项计划或SPV);(3)案涉合同是否约定受益人或受托人的义务;(4)受托人是否以自己的名义签订合同;(5)受托人是否直接参与信托资产管理业务;(6)受托人是否按照委托人的指令开展业务。鉴于此,对资产支持证券法律关系的梳理与剖析,可从以下三个层面展开:

其一,资产证券化业务的基础是各种类型的契约,其中又以原始权益人与管理人、管理人与投资者之间的契约为核心架构,契约构成了资产支持证券的基础。

其二,管理人与原始权益人之间形成委托法律关系,但其实质是一种信托法律结构。如图1所示,原始权益人与管理人签订《买卖合同》,形式上符合《民法典》第595条关于买卖合同的规定,但就实质意义而言,双方签订买卖合同的目的并非“交易”,而是出于“资产剥离、风险隔离、发行融资”的真实目的,符合《民法典》第919条、第925条的规定,双方系委托关系,管理人属于《民法典》第922条规定的“依照委托人的指示处理委托事务”之情形。易言之,原始权益人以融资需求将基础资产剥离,使得基础资产具备了一定的独立性(不论是否具备法律主体资格)。在此过程中,投资者因认购份额取得受益权而成为受益人(49)在普通信托中,受益人是委托人意思表示的产物,受益权的给予与受益人的确定均取决于委托人的意思表示,一般于信托成立时即告确立。但在商业信托中,受益人并非委托人单方意思表示的产物,而是源于商业信托各方当事人的合意以及商事交易与信托文件的安排,商业信托设立/成立时无需确立受益人。一般而言,商业信托受益人系从事商事活动的投资者。,可见,资产支持证券中的“委托”不仅涉及委托人与受托人,还内涵受益人,本质上是三方主体的法律关系。正是基于基础资产的独立性、三方主体法律结构等要件,上述委托法律关系实质表现为一种信托法律结构,此种信托法律结构可表述为:原始权益人作为发起人,与管理人(受托人)订立信托合同,将证券化资产转移于管理人,成立特定目的信托并进行证券化处理。同时,管理人以投资者认购款支付原始权益人的资产转让对价,并具体负责特定目的信托的运营与管理。

图1:资产支持证券各参与主体的法律关系

其三,资产证券化信托属于商业信托。一方面,在“原始权益人-管理人”法律关系中,委托人并非基于利他目的,而是作为融资主体受让管理人给予的证券化资产买卖对价以获得融资,上述信托是委托人从事特定事业的融资工具,同时原始权益人并不因信托成立而完全退出信托。普通信托中,委托人以“受益人之守护者”的利他角色而存在,并不享有私人利益,其角色在信托成立后不断淡出。然而在商业信托中,融资需求是委托人设立信托的主要目的,委托人具有明确的利益诉求,本着“权义对等”之原则,委托人并非可有可无的角色,而是需要实际承担义务的主体。(50)例如,委托人未转让合同约定的资产或者转让资产不实的,应当承担违约责任或者侵权责任。另一方面,在“投资者-管理人”法律关系中,由管理人(受托人)以投资者(受益人)之利益控制并管理信托财产,受益人的权益最终表征为可转让份额并分割为数个单位,(51)参见李宇:《商业信托法》,法律出版社2021年版,第90-91页。这实质上同样构成一种商业信托。相较于普通信托,商业信托的受益人极为复杂:首先,不同于普通信托受益人“有权利-无义务”的权义构造,商业信托受益人呈现出“有权利-有义务(52)受益人的义务以出资义务为主,同时可能负有默示合同义务等。参见李宇:《商业信托法》,法律出版社2021年版,第756-770页。”样态,作为受益人的投资者均负有出资义务;其次,商业信托受益人并非在委托人与受托人签订信托合同之时即告存在,而是后续投资者通过购买信托产品取得受益权,进而成为商业信托下的受益人;最后,商业信托的受益人不仅是出资人,一般也是剩余索取权人,享有商业信托的利润并承担商业信托的最终风险。概言之,资产支持证券管理人与原始权益人、投资者之间均建立的是信托法律关系。

(二)《证券法》调整资产支持证券的功能限度

资产支持证券是否属于“证券”,是否应当纳入我国《证券法》的调整范围,学理上争论不休,立法上也举棋不定。2015年《证券法(修订草案)》一读稿尝试将资产支持证券纳入“证券”范围,2019年三读稿则将其予以剔除,最终的《证券法》并未将其纳入调整范围,而是“参照适用”。

立法的反复实质上反映出我国资产支持证券的发展尚不成熟,其业务模式、监管体系等方面的特殊性决定了其尚不足以完全交由《证券法》对标股票等典型证券进行监管。在当前“参照适用”的总基调下,资产支持证券的相关法律纠纷是否适用《证券法》的规定,不再是单纯的学理逻辑问题,而是监管职权配置、金融产品成熟度、投资者构成等现实问题。(53)参见黄辉、王超:《证券概念边界的中美比较:〈证券法〉改革进路评析》,载《多层次资本市场研究》2020年第2辑。对于立法所作出的“参照适用”安排,司法审判应当保持克制,不宜将资产支持证券直接纳入《证券法》调整范围。当前《证券法》关于虚假陈述的责任追究基本上是建立在证券公开发行、集中竞价交易的基础之上,与我国企业资产证券化私募发行现状并不相符。以美国为例,为了鼓励金融创新产品进入美国资本市场,SEC于1990年根据《1933年证券法》通过了“144A规则” (Rule 144A),在证券法的基本价值指引下,该规则提供了一个流动的私人市场(Liquid Private Market),其披露标准不如公开证券市场严格,同时对向合格投资者转售某些证券的情形提供了豁免机制。(54)参见Mark Saunders, American Depository Receipts: An Introduction to U.S. Capital Markets for Foreign Companies, 17 Fordham International Law Journal 48, 70-74(1993).

就资产支持证券的现状来看,是否纳入《证券法》监管并非主要问题,问题的根本在《证券法》能否提供与之相匹配的规则,能否精细化地界定管理人的责任承担。就当前《证券法》的条文设置来看,其对资产支持证券的调整能力较为有限。

(三)司法解释对管理人的规制

2022年1月21日,最高人民法院公布《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》(以下简称《虚假陈述若干规定》),其第3条将适用范围扩展至私募发行证券,引发了资产支持证券是否适用该规定的争论。

就条文解释而言,《虚假陈述若干规定》第1条将“在证券交易场所发行和交易的证券虚假陈述”全部纳入司法解释的调整范围,删除了原《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》对“公开募集”的强调和对“协议转让”的排除。根据此条的规定,某一金融产品若满足“证券+在证券交易场所发行和交易”的基本结构,即属于《虚假陈述若干规定》的适用对象。然而就资产支持证券而言,其是否属于《证券法》列明的证券,尚存争议;同时,我国资产支持证券虽然可以在相关交易场所流转,但是“交易、流转”的方式仍然存在着集中竞价和协商转让两种模式,针对在交易场所采用协商转让方式交易的资产支持证券,难言其符合司法解释关于“交易”的真意;不仅如此,实践中存在大量绕开交易场所,通过双方协议转让的资产支持证券,则不满足“在交易场所”之条件。(55)吉林省高级人民法院在审理“吉粮债券虚假陈述纠纷”一案中即持此观点,认为即便交易是在上海证券交易所进行,但系通过协议方式,双方身份具有特定性,不适用虚假陈述司法解释。参见吉林省高级人民法院(2019)吉民终458号民事判决书。概言之,纵使将资产支持证券确立为《证券法》第2条列明的证券种类,对资产支持证券也应当视个案而定,不宜笼统规定其是否属于《虚假陈述若干规定》的适用对象。

就审判实践而言,《虚假陈述若干规定》负有特定的使命,主要调整公开募集资金、集中竞价交易和投资者众多的证券虚假陈述,其目的是平衡举证能力、节约司法资源并稳定公开市场。(56)参见李国光主编:《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述案件司法解释的理解与适用》,人民法院出版社2015年版,第115页。针对采用协议转让模式的证券虚假陈述,可径直依据违约诉讼或侵权诉讼进行救济,若依据《虚假陈述若干规定》所确立的“推定信赖原则”对举证责任、证明标准等进行倾斜,人为减轻信托法律关系下投资者的风险负担,违背了私法自治状态下风险自担的基本原则。(57)广东省高级人民法院在审理“中车金证投资有限公司、江苏保千里视像科技集团股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷”案中释明:“只有通过竞价系统等完成的非面对面的证券交易,才适用虚假陈述司法解释。”参见广东省高级人民法院(2019)粤民终2080号民事判决书。

就学理逻辑而言,《虚假陈述若干规定》以欺诈市场理论为基本前提,因果关系的认定、举证责任的分配等全部建立在此基础之上。欺诈市场理论是以有效市场假说为理论基础的,(58)参见Joseph A. Grundfest, Damages and Reliance Under Section 10 (b) of the Exchange Act, 69 Business Lawyer 307, 364, 374-377 (2014).但实践中是否存在精准体现股票真实价值的市场,似是而非,“市场充满各种噪音,任何证券市场都是建立在有效和无效这两极之间的”。(59)耿利航:《欺诈市场理论反思》,载《法学研究》2020年第6期。更为重要的是,欺诈市场理论的本质问题是分配价格影响无法查明的裁判风险,是对股票、债券等公开发行所涉及的价格影响因素无法量化之风险的一种分配,(60)公开发行证券的价格是由多种因素共同决定的,包括但不限于“过去盈利因素、未来发展预期因素、宏观经济因素、自然灾害因素、社会突发事件因素、散户市场因素、上市公司稀缺度因素、公众心理因素”等。这并不适用于资产支持证券私募发行的场景。因此,纵使对私募发行“面对面交易”适用《虚假陈述若干规定》,也可能会出现规则的缺失与冲突问题。(61)雷继平律师认为,新《司法解释》第26条、27条、28条规定虚假陈述损失的计算方式时,明确是以“采用集中竞价的交易市场中,原告买卖股票”作为制度模型,因此纵使将私募发行证券等纳入《解释》的适用范围,也面临着无规则可用或规则冲突的问题。参见雷继平:“《新虚假陈述司法解释》的五个遗憾”,载“雷继平法律订阅”微信公众号,https://mp.weixin.qq.com/s/KwRsj2Z1cD1TpE5gSQwoxA,2022年1月26日最后访问。

五、基于实质权义考察的管理人责任认定路径

如前所述,针对资产支持证券管理人的责任追究,实务中“全责论”的裁判思路带来了权责失衡的弊端。精细化的责任追究体系必然要求深入剖析资产支持证券的法律结构,在科学合理界定管理人法律地位的基础上进行责任划分。

(一)《信托法》纳入责任追究法律依据的适当性

针对资产支持证券所呈现出的信托法律结构,正确认定管理人的法律地位,有必要将《信托法》纳入责任追究的法律依据。当前直接针对证券虚假陈述的司法解释和会议纪要,实际上并不仅是“解释”《证券法》,而是不断兼顾各类金融产品和实务现状所作出的规则建构,实际意义上属于专业领域的规则集成,颇具领域法学之意味,需要吸纳《证券法》之外的其他法律规则。

理论上,《资产证券化业务管理规定》并未明确规定企业资产支持证券采用信托模式,这主要是受制于我国分业经营、分业监管的体制,但实质上,我国资产证券化业务却体现出了信托的法理:其一,《资产证券化业务管理规定》以《证券投资基金法》为上位法。在《证券法》调整功能有限的前提下,确立《证券投资基金法》为其上位法是明智之举,《证券投资基金法》的上位法为《信托法》,由此可见《资产证券化业务管理规定》仍受《信托法》法理的间接调整。其二,《资产证券化业务管理规定》第5条明文规定了基础资产的独立性,从直接法源来看,这属于沿袭《证券投资基金法》关于基金财产独立性的规定,但基本的法理仍在于《信托法》。其三,类似地,原保监会针对资产支持计划(62)资产支持计划属于资产支持证券的一种,是指保险资产管理公司等专业管理机构作为受托人设立计划,以基础资产产生的现金流为偿付支持,面向保险机构等合格投资者发行的受益凭证。则明确以《信托法》为上位法依据。原保监会于2015年发布的《资产支持计划业务管理暂行办法》第1条明确以《信托法》为上位法依据,并在第3条依据信托法法理确立了证券化资产的独立性。由此可见,《信托法》作为资产支持证券管理人责任追究的法律依据,在法理逻辑上并不存在障碍。

实践中,资产支持证券管理人不仅表现为“代自己行事”,更多的还表现为“代他人行事”,为原始权益人获得融资、投资者取得收益凭证提供了主要支撑。为此,中国人民银行牵头发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》将其纳入“其他金融机构开展的资产管理业务”,并在整体上确立信托法律关系。同时,《九民纪要》第88条(63)《九民纪要》第88条:…根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的规定,其他金融机构开展的资产管理业务构成信托关系的,当事人之间的纠纷适用信托法及其他有关规定处理。亦规定,对证券公司在设立专项计划、发行资产支持证券并管理案涉专项计划过程中的注意义务,以及对是否违反注意义务的判断应根据《信托法》的相关规定确定。鉴于此,无论是法理逻辑还是业务实践,对资产支持证券管理人的责任追究适用《信托法》的相关规定并无问题,尤其是在《证券法》调整功能有限的当下,《信托法》的规制逻辑更显必要。基于此,资产支持证券管理人的主体地位应当依据信托法原理下的“双实体理论”确立为“执行发行事务的非发行人”。

(二)信托法原理下管理人的义务规范

1.信托法原理下管理人责任承担的两个前提。运用信托法逻辑以双实体理论分析资产支持证券管理人的法律主体地位,进而根据其主体地位确定责任承担,具有现实合理性。但就我国目前的法律规则而言,要深入研究其可行性,还需要解决两个前提性问题:

其一,资产支持计划或特定目的实体尚未取得民事主体资格。我国传统理论认为,SPV是基于契约而设立的,本质上是契约束与财产组合,并不具有法律主体资格。契约束理论实质上是金融监管法中“穿透思维”的运用,将资产支持证券这一金融信托产品的法律关系穿透还原为合同法律关系,事实上否认了资产支持证券“隔离资产、分散风险、增强流动性”的金融功能。美国法通过判例或制定法已赋予了资产管理载体以独立的法人资格,从而形成了“投资者-投资公司-投资顾问”的治理结构,投资顾问只为投资公司提供服务。(64)参见黄辉:《资产管理的法理基础与运行模式》,载《环球法律评论》2019年第5期。而我国在“契约束理论”的影响下,形成了“投资者/委托人-受托人”的单层治理结构,曲解了提供投融资服务的管理人角色。或许也正是受传统理论的影响,我国《民法典》对特定目的实体的法律地位作了留白处理。为此,赋予特定目的实体以法律主体资格,不仅是厘清责任承担的基本前提,也是理顺资产支持证券法律关系的关键。其二,双实体理论下,谁应当对虚假陈述承担责任?首先,应当是特定目的实体承担责任,特定目的实体应当以其独立财产承担有限责任。其次,原始权益人承担责任。资产支持证券虚假陈述中,原始权益人是原始风险来源,应当承担主要赔偿责任。再次,在管理人存在过错时,应当承担责任。

实际上,我国法律的此种留白处理深受普通信托的影响,普通信托理论认为信托并非一个独立的法律实体,只不过信托财产以受托人名义持有和管理,由此引发的各类诉讼也由受托人起诉或应诉。(65)李宇:《商业信托法》,法律出版社2021年版,第360-365页。然而商业信托的资产分隔效力更为彻底,在美国商业信托发展早期即通过判例法确立了其独立的法律实体地位。(66)参见Peterson v. Hopson, 306 Mass. 597, 29 N.E. 2d 140, 132 A.L.R.1(1940).鉴于此,应有的破解之道在于,我国应当区分普通信托与商业信托,并对其法律主体资格作出差异化规定。

2.商业信托语境下管理人信义义务的确立。作为一种信托产品,资产支持证券应当坚守其基本的法律结构与功能定位,管理人的责任追究也应当在此框架下进行。作为信托受托人,管理人应当对受益人(投资者)负有信义义务,此种义务系法定义务,一般不得约定排除。(67)参见赵磊:《信托受托人的角色定位及其制度实现》,载《中国法学》2013年第4期。我国《信托法》第25-33条规定了受托人的信义义务,具象到资产支持证券管理人的信义义务,应当至少包括:(1)对交易主体、基础资产的尽职调查义务;(2)对原始权益人、中介辅助人的监督义务;(3)合理进行基础资产证券化的义务;(4)信息披露义务等。不过,作为受托人的行为监督机制之一,信义义务旨在降低信托管理中的代理成本,而不同的信托产品中,信义义务的强弱需根据市场监督力量的大小进行调整。(68)例如在普通信托(如遗嘱信托)中,由于缺乏二级市场、机构投资者、所有权控制权合一等市场监督机制,信义义务对普通信托而言堪称生命线,因此普通信托中信义义务极强。而商业信托由于较为完备的市场监督机制,可适当降低信义义务的强制程度。参见Roberta Romano, Comment on Easterbrook and Fischel, “Contract and Fiduciary Duty”, 36 Journal of Law & Economics 447, 449-452(1993).在资产证券化信托中,存在机构投资者、二级市场等较为完备的市场监督力量,应当在一定程度上适度减轻管理人相较于普通信托受托人的强信义义务。因此,个案中判断管理人是否尽到信义义务,应当结合市场监督机制的完备程度进行具体考察,例如,针对存在多层嵌套的基础资产,可通过调整管理人的尽职调查边界以实现权义平衡。(69)针对原始权益人转让基础资产的真实性问题,管理人当然承担尽职调查义务。然而,在基础资产存在多层嵌套的情况下,针对原始权益人之前的资产转让行为,管理人是否需要尽职调查则需要视个案而定。但是,就当前我国资本市场诚信缺乏的现状来看,可在商业信托信义义务的标准之上适当加重受托人的信义义务。

信托法律结构下的双实体理论将管理人定位为执行发行事务的非发行人,其目的是防止不分主次的严格责任损害资本市场应有的公平正义。但也不可矫枉过正,甚至在一定程度上,为防止管理人只收费不担责,适当的严格责任具有现实合理性。为此,个案中管理人的具体责任承担应当建立在信义义务的基础之上,根据个案中资产证券化的交易主体、交易结构和交易模式认定管理人的尽职调查边界和信息披露标准,从而为信义义务违反后的“第二次义务”——侵权责任或违约责任奠定基础。

(三)裁判逻辑的转向:侵权责任而非违约责任

就我国资产支持证券的运作模式而言,管理人与投资者、原始权益人之间签订信托合同,契约关系是资产支持证券的基本法律关系。我国《民法典》第186条规定,“因当事人一方的违约行为,损害对方人身权益、财产权益的,受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任”。最高人民法院组织编写的《中华人民共和国民法典侵权责任编理解与适用》亦指出,侵权法保护债权并不是通过“不履行制度”进行规制的,(70)参见最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编:《中华人民共和国民法典侵权责任编理解与适用》,人民法院出版社2020年版,第17页。而是在第三人侵害债权而《民法典》合同编又没有办法提供救济时所进行的漏洞填补。(71)参见郑小敏、胡宇翔:《重塑金融规则:〈民法典〉对金融业务的影响及应对》,北京大学出版社2021年版,第440页。因此,就法律规则而言,存在追究管理人违约责任的制度空间,前述司法裁判路径也并非没有法律依据。

可问题是,追究管理人的违约责任能否正确界定管理人的法律地位,能否在当事人之间进行合理的风险分配。现有裁判认为,根据合同法原理,管理人出具的资产证券化募集说明书属于管理人与投资者之间基于合意而达成的合同,因而在后续责任追究中根据要约承诺的“镜像规则”界定责任范围即可。(72)参见北京市第二中级人民法院(2020)京02民初141号民事判决书。虽然《民法典》第473条将招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书等定性为要约邀请,试图将其视为“类商业广告”,从而并不当然地构成当事人之间的合同条款。(73)参见最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编:《中华人民共和国民法典合同编理解与适用(一)》,人民法院出版社2020年版,第67页。但是,司法实践更倾向于认为,当要约邀请行为对交易双方的基本权利产生实质性影响时,应当将其视为要约,进而赋予其法律效力。(74)参见张华、沈忱:《要约邀请、要约和承诺的效力认定》,载《法律适用》2013年第9期。例如,最高人民法院2003年发布的《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第3条将商品房的推销广告、宣传资料视为要约邀请,但是,相关宣传资料若涉及房屋、设施以及价格的说明和承诺,则应当视为合同内容。可见,若基于合同法路径追究管理人的违约责任,便只能依据管理人出具的计划说明书进行责任判定,其结果便是管理人对投资者的损失承担全部赔偿责任。在产品市场发展不充分的特定历史背景下,具有刚性兑付性质的单方承诺有违产品属性,也不利于理性投资者的培育,还容易引发系统性金融风险。因此,纵使在理论上存在追究违约责任制度空间,就裁判结果而言也并不适当。

随着对证券虚假陈述研究的深入,主流观点认为证券虚假陈述纠纷的中介责任在性质上属于侵权责任。(75)即认为虚假陈述的法理基础在于信息披露义务,《虚假陈述若干规定》旧规与新规均以信息披露义务人为立足点即体现了该原理。同时,侵权责任通过对过错、因果关系和证明责任的调整,能够更灵活地进行责任划分,以期建立“罚过相当”的追责体系。正是基于对侵权责任与违约责任裁判结果的实际考虑,未来关于资产支持证券管理人的责任承担应当转向侵权责任。

(四)管理人的侵权责任承担

1.排除适用欺诈市场理论。《虚假陈述若干规定》适用欺诈市场理论追究当事人的侵权责任而非违约责任,是为了便于追究与投资者不存在直接合同关系的当事人责任,(76)参见李国光主编,最高人民法院民事审判第二庭编著:《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述案件司法解释的理解与适用》,人民法院出版社2015年版,第234-235页。以便更好地保护投资者利益,同时强化资本市场诚信建设。实际上,典型证券模型下中介机构的侵权责任之所以被认为是强化证券市场诚信建设的举措,颇有“乱世之重典”意味,是因为欺诈市场理论所确立的“推定信赖制度”。该制度的最大特殊性在于,改变了传统侵权责任法通过调整“过错”实现风险分配的做法,而是通过调整“因果关系”实现责任再分配。一般而言,因果关系的推定需要极为慎重,因为当事人会陷入无限责任之中,时刻面临着不确定的风险与索赔,极大提升了交易成本。美国虽然在Affiliated Ute Citizens v United States一案中提出了“推定信赖理论”,认为在公开证券交易场合中,按照普通侵权理论要求投资者自证因果关系属不可能完成的任务。但相关机构一直也致力于限缩该理论的适用范围,认为该理论的提出正是应对上述“不可能”的无奈之举。但是,当前我国企业资产支持证券尚属于一种“面对面”的私募交易,投资者与管理人之间信息渠道畅通,业务联系紧密,甚至实务中大多数情况是管理人与投资者先行洽谈投资认购协议并组建好资金池,而后管理人再行同原始权益人剥离基础资产并发行证券,此过程投资者参与度极高,对资产证券化的信息获取能力较强。有鉴于此,要求合格投资者承担相应证明责任并非不可能之任务,故追究管理人的侵权责任不应当适用建立在欺诈市场理论基础上的法律规则。

2.慎重判罚连带责任。追究资产支持证券虚假陈述管理人的侵权责任,应当与其注意义务、过错程度相匹配,需摒弃管理人“全责论”或者“兜底责任论”,慎重使用连带责任的归责模式。《民法典》第1168条、第1169条规定了共同实施侵权行为的连带责任,第1171条规定了分别实施充足原因侵权行为(即竞合的因果关系)的连带责任。共同侵权在法理上通常被划分为共同加害行为、共同危险行为和教唆帮助行为,证券虚假陈述中管理人与原始权益人的共同侵权不可能是共同危险行为,而共同加害行为与教唆帮助行为均内含“共同故意”之主观要件;(77)参见程啸:《侵权责任法(第三版)》,法律出版社2021年版,第376-391页。竞合的因果关系则需要考察管理人的行为是否足以造成投资者的损失,即“原因力”的判断。概言之,除去特别考虑,《民法典》只对共同侵权行为与分别实施充足原因侵权行为课以了连带责任。(78)参见陈洁:《证券虚假陈述中审验机构连带责任的厘清与修正》,载《中国法学》2021年第6期。同时,此两种情形下的连带责任还需要考察侵权人的主观过错和原因力。上文已经分析,现有的典型证券虚假陈述追责模式采用欺诈市场理论对中介机构课以连带责任,是出于保护“非面对面”证券交易中投资者的信赖利益,而在资产支持证券“面对面”交易模式下,其适用场景不复存在,更显严苛的连带责任适用也应当更加慎重。为此,针对管理人故意虚假陈述,依法按照共同侵权理论课以连带责任乃属应有之义,但针对过失虚假陈述,则应当按照其过失程度、原因力大小判以部分赔偿责任。

3.着重对管理人“过错”的认定。具体而言,针对资产支持证券虚假陈述中管理人的侵权责任,应当遵循如下规则:其一,由于“面对面交易”的资产支持证券不属于“欺诈市场理论”的适用对象,因此,基于欺诈市场理论的举证责任分配、过错推定、损失计算模型等规则也不应当适用,认购人在追究管理人侵权责任之时,需要承担侵权要件的证明责任;其二,严格区分责任主次。管理人并非风险来源,因而管理人也不应当承担主要责任、兜底责任甚至是全部责任,应当首要追究原始权益人责任,同时考察其他中介机构的过错并进行责任分担。

资产支持证券面对面交易中,管理人与投资者同处一个信托产品之中,二者具有紧密关联,不存在典型证券虚假陈述“非直接面对受害人实施,受害人难以实时实地目睹和见证侵权行为时的时空场景和过程”(79)赵旭东:《论虚假陈述董事责任的过错认定——兼〈虚假陈述侵权赔偿若干规定〉评析》,载《国家检察官学院学报》2022年第2期。之情形,故无需适用过错推定原则。但仍需强调,虚假陈述所涉及的大量主观过错无法表征为有形载体,过错证据是控辩双方的天然难题,既然不适用过错推定原则,那么对投资者(原告)的证明责任也不应当过于严苛,需作一定的平衡处理:(1)实体法层面,需要结合管理人的中介职责、在虚假陈述中所起作用、获取真实信息的渠道、为核查信息所采取的措施等综合认定;(2)程序法层面,基于“过错证据”多为间接证据,法院应当适时采纳关联性弱的证据并进行综合性判断,原告举证证明的盖然性程度可以适度低于普通侵权案件中原告的证明标准。同时,法院可强化依职权调取证据的情形,以适当减轻原告的举证负担。

4.兼顾“损害填平”与“实质权义考察”。司法实务中,即使中介机构或独立董事过错相对较小,只在较小范围内与公司承担连带赔偿责任,但由于投资者损失十分巨大,基于损害填平原则,其赔偿金额也相应十分巨大。(80)康美药业一审主审法官王泳涌针对案件独立董事承担巨额赔偿责任之情形撰文解释,参见王泳涌:《不同类型信息披露义务人的责任承担》,载《人民司法》2022年第5期。但是,回归基本常识,管理人的法律责任大体上是由其实际承担的职责和享有的权益所决定的。为此,不仅需要基于损害填平原则强化投资者保护,还需要实际测度管理人在结构化、份额化、标准化证券设立与发行过程中所享有的权利和应承担的义务,以此调整管理人的责任大小。

管理人的利益空间测量。法律将管理人的实际利益限定于“收取管理费”,严格控制管理人可能存在的参与原始权益人公司治理行为。对此,《资产证券化业务管理规定》第17条、第18条要求管理人专项披露其与原始权益人相互持股5%以上的情形,同时规定了比例上限并禁止利益冲突。而开放式基金管理人、存托凭证存托人之所以应当承担较重的责任,是因为其不仅实质运行投资实体,而且还具有投资决策权,通常实质性介入所投资公司的控制权争夺,(81)参见Chad M. Jennings, The American Depositary Revision: Restructuring ADRs for Emerging-Market Investments, 54 Virginia Journal of International Law 733, 744((2014).较易出现“自益行为”,(82)参见冯果、薛亦飒:《中国存托凭证存托人“自益行为”的规制进路——以〈证券法〉的规制逻辑为基础展开》,载《清华法学》2020年第6期。利益空间较大。然而,资产支持证券的管理人并不拥有此种利益空间。

管理人的职责义务测量。《资产证券化业务管理规定》第13条列举了管理人应当履行的义务,包括办理证券发行事宜、建立现金流归集机制、进行投资收益分配等。管理人承担此类义务的目的并非获得融资,而只是以其专业技能和中立角色提供“金融中介者”服务,并不表明其为发行人。但是,即便确认管理人的“非发行人”地位,那是否可以参照存托凭证中的“实质参与理论”(83)存托凭证“实质参与理论”由Douglas B. Spoors提出,并在Lewis v. Walston一案中得以确立。该理论认为,纵使SEC根据双实体理论否认存托人的证券发行人地位,但根据实际情况,存托人主导并推动非参与型ADR的发行,并且存托人是投资者唯一可以获得信息来源的主体。因此,存托人纵使被双实体理论确立为非发行人,也因“构成对发行存托凭证的实质性参与”需承担发行人责任。对其课以发行人的实际责任?就实际情况来看,在资产支持证券发行过程中,虽然原始权益人通常并不直接参与发行事宜,投资者亦不参与原始权益人的公司治理,但原始权益人依旧可以从管理人处获取专项计划的认购者名单,投资者也能够通过证券市场获取原始权益人的基本信息(84)在不存在多层嵌套或者存在多层嵌套但管理人详细披露的情况下,投资者能够顺利获取原始权益人基本信息。但在多层嵌套且管理人未披露原始权益人基本信息之时,需要进一步探讨管理人尽职调查的边界问题,即管理人的尽职调查止步于委托人还是应当穿透至最终受益人,但最终的结论所能影响的也只是管理人的责任轻重问题,而不会改变管理人的身份角色。,二者之间虽未直接建立法律关系,但在信息传递与市场范围(85)存托凭证涉及国际国内两个市场,由内盘交易与外盘交易两大部分组成,投资者与国外公司之间存在较严重的信息传递障碍和市场分割现象。等方面并不存在实质障碍,明显不同于非参与型存托凭证存在国际国内两个市场、内盘外盘两个交易之情形,因此并不具备适用“实质性参与理论”的现实条件,不宜参照适用。但也不可否认,作为信托产品的管理人,其承担的义务、责任要远重于普通中介机构,事实上处于发行人与纯粹中介机构之间的一种“类发行人”地位。因此,管理人的实际责任大小虽然不应当对标发行人(原始权益人)承担全部责任或者主要责任,但也不能完全参照普通中介辅助人的义务负担,宜确立为“中介责任的加重责任”。

显然,深度考察管理人的实质权义空间后便可发现,在性质定位上,应当坚持管理人“非发行人”的角色定性,但在责任认定上,亦需认清管理人“加重的中介责任”之现实必要。由此,实质权义考察为实践中的管理人责任负担提供了科学合理的认定标准。

结语

健康繁荣的证券市场不仅需要保护投资者,还需要准确合理地界定各市场主体的责任,而科学的责任承担以准确的法律地位界定为前提。同为证券市场中介机构,相关主体在不同的金融产品中扮演的角色并不相同,拥有的权限和行使的权利也不类似。为此,不宜采用过于粗疏的规则来规制不同的市场角色和市场行为。我国企业资产支持证券特殊的发行模式与交易结构决定了其应当参考信托法逻辑界定管理人的法律地位:依据信托法关于受托人法律主体分裂的理论发展,引入双实体理论将管理人界定为执行发行事务的非发行人,准确测度管理人在资产证券化业务中的利益空间和自益倾向,为责任追究提供依据。

除此之外,管理人的责任追究不可忽视资产支持证券“金融产品”的本质属性,“资产隔离、分散风险”是其根本要求,为此,需慎用契约束理论穿透认定资产支持证券的金融法安排,正视传统民法理论在现代金融市场上的有限适用性。事实上,证券虚假陈述的责任追究是一个专门的法律领域,需要博采众长,吸收采纳各部门法的相关理论和关联规则,并在深度考察管理人实质权义空间的基础上界定主体地位、划分责任大小。对资产支持证券欺诈发行责任的深入研究,有助于进一步完善了我国证券虚假陈述的追责体系,促进中介机构的责任承担朝向“罚过相当”的目标迈进,从而弥合责任承担与市场发展之间的张力。