基于国家种质资源保护利用框架下贵州省农作物种质资源保护利用现状及对策

2023-02-06冉亚明

向 华,冉亚明

(1.贵州省农业科学院,贵州 贵阳 550006;2.贵州民族大学,贵州 贵阳 550025)

0 引言

习近平总书记指出:“种源安全关系到国家安全,必须下决心把我国种业搞上去,实现种业科技自立自强、种源自主可控。”种质资源保护利用是国家种业振兴行动的前提和基础。各地农业生态类型多样,物种类型差异较大,有的省份种质资源丰富,有的研发能力强。因此,各省份在种质资源保护利用实践中的战略选择和行动对策不尽相同。制定科学合理的种质资源保护利用对策,使种业振兴的整体发展战略既适应国家种业振兴行动的要求,又符合自身实际、体现地方特色,已成为实现种业振兴、种源安全可控的关键举措。通过对种质资源保护利用系统的概念、体系、作用等进行全面梳理,探讨现有农作物种质资源保护利用的成效和问题,并以贵州省为例提出地方结合实际开展该项工作的对策建议。

1 国家级农业种质资源保护利用体系

世界各国均认识到农业种质资源对保障粮食安全的重要性,将其视为核心的战略性资源,作为农业科技原始创新与现代种业发展的物质基础。改革开放以来,我国高度重视农业种质的战略作用,不断进行顶层设计并逐年加大投入,逐渐构建起了具有中国特色由收集保护、鉴定评价、开发利用等3个子体系构成的全国农业种质资源保护利用体系。

1.1 种质资源收集保护体系

收集保护是一项由资源普查、资源交流、资源安全管理、资源分类分级保护、资源活力与遗传完整性监测等程序组成的系统工程。其中,收集工作主要目的是全面摸清农业种质资源,强调应收尽收、应保尽保,正如第三次全国农作物种质资源普查与收集行动,强调对农业种质资源的全面普查、系统调查与抢救性收集。

目前采取收集保护的基本方式是以国家级农业种质资源库(场、区、圃)为依托单位,按照名录采用不同方式进行中长期安全保存。当前,我国国家级农业种质资源库(场、区、圃)主要划分为4种类型:一是国家级农作物种质资源库圃,以国家农作物长期库为主,以复份库、中期库、种质圃和野生植物原生境保护点为辅助和依托;二是国家级畜禽遗传资源保种场区库,主要包括国家畜禽种质资源库、区域级基因库和活体保种场保护区等形式;三是针对水产种质资源的各类国家级场(区、库);四是专门针对农业微生物的国家级种质资源库。

1.2 种质资源鉴定评价体系

我国已初步建立了表型与基因型相结合的种质资源鉴定评价体系,主要分为表型鉴定体系和基因型鉴定体系。其中,表型鉴定主要是采用肉眼观察和度量的方法,对种质材料农艺性状表现型开展检测的过程,分为形态性状、产量性状、品质性状、生物学特性和抗性的鉴定[1]。表型评价易受到环境条件影响,需连续多年多点重复检测才能对性状的遗传作出客观估计。因此,自20世纪70年代起,世界范围内农业科学家开始尝试用可检测的分子标记对农业种质资源进行鉴定评价,在此基础上通过建立遗传特征分析系统来进行资源鉴定的方法,称为“基因型鉴定”,如“基于重测序的单核苷酸多态性(SNP)分析及芯片开发与利用”,已成为作物种质资源基因型鉴定的主流技术和方法[1],被广泛应用于当前作物种质资源的精准鉴定评价工作中。

1.3 种质资源开发利用体系

当前我国农业种质资源开发利用呈现四种方式:一是通过优异种质资源创制与应用,推动良种重大科研联合攻关;二是推动科研院所、高等院校进行种质资源创新,形成国家农业种质资源共享利用交易平台促进资源与技术交流;三是培育“育繁推”一体化企业作为种质创新利用主体,开展种质资源收集、鉴定和创制;四是培养专业从事开发利用的种业企业,推动种质资源优势向农业产业发展优势转化。

综上,通过对全国农业种质资源保护利用体系的内容梳理,可为深度分析农作物种质资源保护利用提供宏观背景和分析框架。

2 农作物种质资源保护利用的方式方法

2.1 收集保护农作物种质资源的方式

根据农业农村部《农作物种质资源管理办法》规定,农作物种质资源被定义为选育农作物新品种的基础材料。一般情况下,这些基础材料泛指栽培种、野生种和濒危稀有种的繁殖材料(包括利用这些繁殖材料进行人工创造的遗传材料)。目前,我国对农作物种质资源保存主要采取两种方式,一是以建立各种类型的种质库、种质圃和试管苗库的“非原生境保存”,另一种是通过建立农作物种质资源保护区和保护地的“原生境保存”。

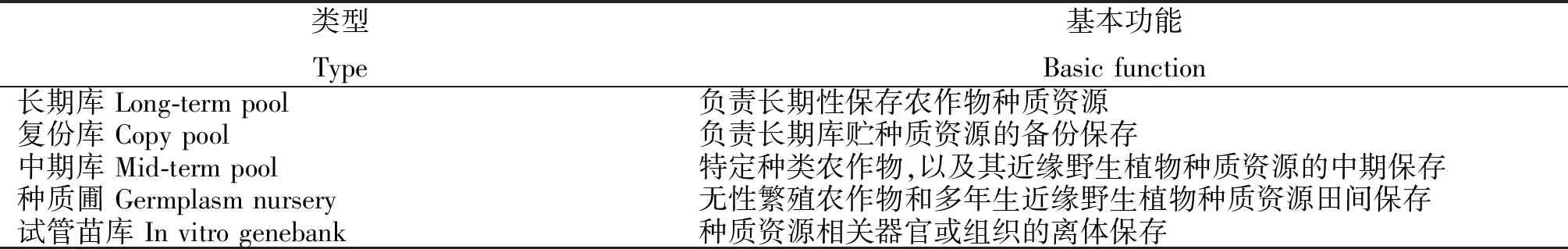

我国现有国家级农作物种质资源库(圃)主要分为长期库、复份库、中期库、种质圃、试管苗库等五种类型(表1)。截至2020年,在农业农村部的指导管理下,全国建成了国家级长期库、复份库各1座,建立了10座特定作物中期库和43个种质圃以及212个原生境保护点,资源保存总量超过52万份,涵盖物种数超过2 200个[2]。

表1 国家级农作物种质资源库(圃)基本分类Table 1 The basic classification of national crop germplasm resource pool

2.2 鉴定评价农作物种质资源的方法

根据《农作物种质资源管理办法》规定,对收集的所有农作物种质资源应当进行植物学类别和主要农艺性状的鉴定。鉴定评价实行统一标准制度,农业农村部按照国家农作物种质资源委员会建议制定和公布具体鉴定标准。中期库负责对种质的特性进行鉴定,种质圃和试管苗库负责无性繁殖作物及多年生作物种质的特性鉴定。以小麦种质资源为例,中国农业科学院科研团队基于多年表型鉴定数据,在聚类分析基础上建立了由5 029份材料组成的初选核心种质,并基于78个SSR标记的扫描结果,揭示了我国小麦现代品种与地方品种之间存在的显著差异,证明国外引进小麦品种对我国小麦品种的遗传贡献远大于地方品种[1]。

2.3 农作物种质资源开发利用

我国对农作物种质资源的开发利用,集中在四个领域[1,3]:一是致力于为作物科学的原始创新提供理论基础研究,通过深度研究农作物种质资源的表型和基因型特征,揭示农作物生长发育的分子生物学机理与系统演化关系;二是充分利用优势种质资源,发掘有重要育种价值的新基因,创制符合育种目标的亲本材料;三是将种质资源作为育种亲本材料,直接用于培育优质高效的农作物新品种;四是将种质资源作为一种教育资源,在全社会开展农业科技知识的宣传、教学和展示,增进社会对农作物种质资源保护的理解和认识。

3 我国农作物种质资源保护利用的成效与挑战

3.1 国家农作物种质资源保护的主要成效

我国农业生态多样、物种类型丰富,经过长期自然选择和人工驯化,形成了多样性丰富的种质资源生态系统。20世纪50年代,我国确立了“广泛收集、妥善保存、深入研究、积极创新、充分利用”的农作物种质资源保护利用的基本原则[4],先后开展了两次全国性大规模农作物种质资源征集,集中保护了一大批农作物种质资源。2015年,农业农村部启动了第三次全国农作物种质资源普查收集,计划对全国2 323个农业县(市、区、旗)开展农业种质资源普查,摸清我国农作物、畜禽和水产种质资源家底。据农业农村部统计,截止2020年底,第三次全国农作物种质资源普查与收集行动已完成1 616个县(市、区、旗)的普查与征集、291个县(市、区、旗)的系统调查与抢救性收集工作,新收集资源9.2万份。至2021年底,我国种质库长期保存总量超过52万份,位居世界第二[4]。

农业种质资源一直是粮食增产农民增收、农业科技进步和国家粮食安全的重要保障,是农业科学家成功选育农作物新品种的前提和基础。国家级农作物种质资源库圃是重要资源,1950年以来的育种实践证明,每次品种更新叠代种质资源均有重要作用[1]。2016—2020年国家级农作物种质资源库(圃)发挥的作用可具体量化为三个方面:一是累计向全国5 600多家单位分发并提供种质资源60万余份(次);二是为全国优质高效农作物新品种选育发挥重要支撑作用,支持全国农业科学家培育水稻、小麦、玉米、大豆等作物新品种860余个;三是支持全国2 500余个各级各类项目,其中获得国家科技进步奖13项、省部级奖77项[2]。

3.2 国家农作物种质资源保护利用存在的挑战

我国是农业种质资源大国,作物种业的发展为粮食和重要农产品稳产保供作出了重要贡献,但从优异种质资源储备总量、精准鉴定挖掘质量等方面看,我国农作物种质资源保护利用的提升空间很大,与种质资源强国仍有距离。从整体看,我国农作物种质资源保护工作主要面临以下挑战:

一是客观上我国农作物种质资源面临较大的不确定性,开展收集保存的时间紧任务重。从种质资源的特性看,农业种质资源分布处于动态变化中,面临较大的不确定性和不可控性。从外部环境看,受工业化、城镇化等社会因素影响,以及气候环境等自然因素变化、农业发展转型等生产组织方式变革等影响,直接促使农业种质资源数量和区域分布发生深刻变化,部分携带优异基因的珍稀、濒危、特有资源处于消失、灭绝风险中,迫切需要开展新一轮普查摸清我国农业种质资源家底和发展变化趋势,开展抢救性收集保存。

二是我国农作物种质资源丰富,但优异种质资源储备明显不足。农业种质资源若缺乏自主的优异种质资源储备,难以选育优质高效的自主品种。目前,我国农业高质量发展所需的优异种质资源、育种材料及基因等优质资源短板明显,优异的育种材料发掘速度有待提高[5]。同时我国农作物种质资源80%以上来自国内,遗传多样性欠缺[6]。

三是对种质资源的精准鉴定不够,资源利用的效率和水平有待提高。目前,我国农作物种质资源开发利用程度总体还不充分,精细特性鉴定和优异基因挖掘程度无法满足高质量育种对种质基础的需求。报道显示,对已开展表型与基因型精准鉴定的种质资源,在育种创新中得到有效应用的资源数量比例较低,很多农作物种质资源尚未开展深度鉴定[6]。

4 贵州省农作物种质资源保护利用现状

4.1 贵州省农作物种质资源保护利的主要成效

贵州省作为农业种质资源大省,具有丰富的农业种质资源,且生物多样性丰富程度位居全国第四。在国家的推动下,贵州农作物种质资源保护利用工作取得了一定成效。

一是农作物种质资源收集保护工作获得较大成效。在我国农作物种质资源收集保护的历史上,贵州在全国第二次农作物种质资源普查中作出了积极贡献。据《贵州省“十四五”农业种业发展规划》统计,贵州全面启动88个县(市、区)第三次农作物种质资源普查行动,截止2021年底已完成了42个县(市、区)的农作物种质资源普查和收集工作,累计收集资源约3.6万份,其中1.49万份成功编入国家种质资源库保存目录。在保存保护方面,启动了“贵州省作物种质资源库建设项目”建设,在贵州省贵阳市花溪区金欣社区贵州省农业科学院内建设总建筑面积4 001.81 m2的种质资源库,项目建成后可收集、保存、鉴定作物种质资源10万份。

二是高度重视农作物种质资源鉴定评价工作。近年来,贵州对现有的部分种质资源深度鉴定评价,进行优异核心种质资源创制和优异基因挖掘,农作物种质资源鉴定评价水平逐渐提升。2022年,贵州省科技支撑计划项目“生物育种先导性研究”启动,其中“农作物和食用菌种质资源精准鉴定评价”和“农作物种质资源精准鉴定评价(优异基因挖掘与利用研究)”两项由贵州省农业科学院牵头负责,旨在通过对农作物重要性状精准鉴定和优异基因发掘,建立全省农业种质资源表型和基因型鉴定平台,并推动种质资源与信息共享,促进贵州种业创新发展。

三是农作物种质资源开发利用成效明显。据不完全统计,“十三五”期间,贵州省自主选育和联合选育的主要农作物品种累计审定210个以上,非主要农作物品种累计完成登记270个以上,并在生产上被大面积推广应用,其中具有地方特色的突破性新品种“贵长猕猴桃”在全省种植面积达1.07万hm2。部分具有地方特色的作物品种获得改良机会,如香禾糯、铜仁花生、毕节大白蒜、毕节芸豆、紫云红薯等资源提纯复壮工作有序开展。

4.2 贵州农作物种质资源保护利用的机遇

贵州作为我国作物种质资源储备大省之一,因其丰富的生物多样性,在种质资源支持未来农业强国建设提升潜力较大,可获得多方面机遇。

一是战略机遇。习近平总书记指出:“要打牢种质资源基础,做好资源普查、鉴定评价工作,切实保护好、利用好”。近年来,作物种质资源作为现代农业的“芯片”作用日益凸显,农作物种质资源对保障国家粮食安全、生态安全和能源安全的战略性地位日渐提高,农作物种质资源的利用价值越来越大,已成为事关国家核心利益的国之大者。

二是政策机遇。国家相继出台《种业振兴行动方案》《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》《农作物种质资源保护与利用三年行动方案》等政策文件,进一步明确了农业种质资源保护与利用的重要地位,国家有关部门和省级财政对保护利用的投入也在持续加大。贵州省高度重视保护利用工作,制定了有关农业种质资源保护与利用的中长期规划,并进行顶层设计与推动落实。

三是发展机遇。贵州省立体气候明显,地理类型多样,山区还有很多尚待开发利用的地方资源。目前,我国农作物种质资源保护利用研究已形成收集保护与开发利用共同发力的发展态势。这些发展趋势将给予贵州在农作物种质资源保护利用工作方面发展机遇。

4.3 贵州农作物种质资源保护利用存在的挑战

贵州是种质资源大省,但与全国先进省份相比,在农作物种质资源保护利用方面尚存在不足,新形势下保护利用工作面临诸多挑战。

一是贵州农作物种质资源具有更大的消失风险。相对于全国大多数省份,贵州特有的山区农业生态环境,更容易受到城镇化、工业化的影响,造成山地特有种质资源的流失甚至消亡。同时,因长期未能进行全面普查而底数不清,一些具有贵州山地特色的地方资源更加需要抢救性收集保护。

二是在鉴定评价和开发利用上存在不足。因历史原因,贵州省在种质资源的鉴定评价和开发利用方面的高层次人才培养和技术储备均不足。贵州省从事种质资源保护利用的高校及科研院所,研究领域多集中于优势杂交育种、表型多样性、分子标记技术和遗传多样性评价等方面,而单倍体育种技术的工程化应用,基因芯片、重测序等技术在种质资源规模化和精准化鉴定评价的应用有待加强。

三是保护利用的硬件基础设施条件不够。当前,贵州缺乏规范的农作物种质资源保存库、资源圃,同时也缺乏配套的保护技术体系。现有的各类种质资源库(圃)集中分散在农业科研院所和涉农高校,数量不多、规模较小且相对分散,未形成规范统一的格局。

5 贵州省农作物种质资源保护利用对策

5.1 做好农作物种质资源保护利用的顶层设计

加强组织领导,做好顶层设计,强化农作物种质资源法律法规体系建设,健全农作物种质资源保护利用管理体系,充分发挥种业管理部门与有关单位的统筹协调作用,研究解决农作物种质资源保护利用中的重大问题。按照《全国农作物种质资源保护与利用中长期发展规划》要求,围绕贵州主要粮油作物和经济作物现代种业发展、现代山地高效特色农业原始科技创新等重大需求,以农作物种质资源的收集保护保存、深度发掘、条件平台建设和有效共享等为主线,以政府为主导鼓励多元投入,推动贵州农作物种质资源的安全保护和高效利用,为贵州选育农作物新品种、发展现代种业、保障粮食安全提供支撑。

5.2 持续开展农作物种质资源调查收集工作

结合全国第3次农作物种质资源普查普查与收集行动,积极开展好资源收集工作,特别对珍稀、濒危、特有种质资源开展好抢救性收集保护工作,保证应收尽收,并按要求做好资源编目、入库(圃)保存等后续工作。贵州为山地特色农业生态,资源的全面普查、系统收集是一项持久性工作,种质资源的发现挖掘是长期性战略行动。因此,建议形成常态化收集保护机制,保证收集保护工作及时有效,确保种质资源不丧失。

5.3 完善贵州农作物种质资源保护网络建设

加强农作物种质资源保存保护体系建设,合理布局以“贵州省作物种质资源库”等种质库为核心,以种质资源圃为支撑、原生境保护点为依托的贵州农作物种质资源保护体系。突出贵州特色农作物种质资源的保存设施建设,既是贵州现代山地特色高效农业种源创新的需要,也可作为国家农作物种质资源保护体系的有益补充。贵州“十四五”农业种业发展规划明确了建设4个种质资源库、19个种质资源圃的布局,资源圃涵盖了水稻、玉米、油菜、大豆等粮油作物,也包括茶树、果树、薯类、薏苡等其他作物。2022年启动的“贵州省作物种质资源库建设项目”已经迈出重要一步,随着野生猕猴桃、辣椒、刺梨等地方特色作物种质资源圃和原生境保护区加快建设,贵州农作物种质资源保护的大格局便会形成。

5.4 加快农作物种质资源鉴定评价体系建设

依托贵州省农业科学院、贵州大学等科研院校的科技优势,逐步拓展贵州现有与即将建成的农作物种质资源保存库(圃)功能,建设智能化、专业化资源鉴定评价和基因发掘平台,推动建立贵州省农作物种质资源精准鉴定评价体系。贵州种质资源鉴定评价工作,应紧扣贵州主要粮油作物育种需求,围绕现代山地特色高效农业发展的需要,以产业为导向加强农业种质资源创新与应用,开展育种为导向的农作物重要基因挖掘与新种质创制,不断改良和创制新育种新材料,为新品种选育提供基础。

5.5 推动农作物种质资源开发利用

积极融入国家农作物种质资源信息体系,建立健全贵州省农作物种质资源信息系统,搭建各类种质保存库、种质保存圃、原生境保护点、鉴定评价中心为网点的贵州农作物种质资源共享利用体系,推动科研院所、高等院校进行种质资源创新,促进资源与技术交流。通过优异种质资源创制与应用,推动实施贵州粮食作物、油料作物、特色作物的良种联合攻关,培育高效、优质、轻简化、宜机化新农作物品种。鼓励种子企业、科研机构等单位和个人从事农作物种质资源研究和创新,推动山地特色种质资源优势向农业产业发展优势的市场转化。积极开展重要性状精准鉴定和优异基因发掘,为生物育种奠定坚实基础。

5.6 加强农作物种质资源保护利用人才队伍建设

创新种质资源保护利用的人才评价机制,建立科学合理的种质资源绩效考核机制,在有关科研院所引进和培养专门从事农作物种质资源保护利用人员,有导向性支持对农作物种质资源保护和利用贡献突出的优秀人才和创新团队,并从职称晋升、考核评价等方面给予政策倾斜。探索建立种业科技成果的产权交易平台,使种质资源工作者的创新种质及其技术进入平台,以提高资源共享利用效率,同时也调动种质资源工作者的积极性。