梅川书舍札记(五)

2023-02-05陈子善

陈子善

周作人说女作家

杭州西泠印社二○二二年春季拍卖会上,拍卖了日本汉学家桥川时雄(1894-1982)的一批旧藏,其中有齐白石、吴承仕、邓之诚、叶恭绰、谢国桢、赵万里等文化人致桥川的信札。还有周作人致桥川的两通信札,其中谈论中国现代女作家的一通,尤为令人瞩目,不妨照录如下:

桥川先生:

手书承悉。本国女流文学家现在几乎尚未见,今姑將现时流行之人名抄录如下以供参考。

冰心女士(本名谢婉莹,燕京大学出身,留美,现任燕大教员),著作:诗“春水”等,小说“超人”,文“给小读者”等。

庐隐女士(本名黄英,女师大出身,故郭梦良之妻,现在北京当中学教师),著作:小说名已忘,商务印书馆出板。

凌叔华(本名凌瑞棠,燕大出身,陈源之妻),著作:小说“花之寺”,上海新月书店将出板。

白薇女士(本名未详,听说曾留学日本),著作:只见一本“丽琳”,诗剧,商务印书馆出板。

一月二十,周作人

此信书于商务印书馆“涵芬楼藏宋崔尚书宅刊本”笺纸上。从信中可知,桥川当时向周作人请教中国有哪些女作家,周作人作了回答,还开列了一份名单。这或与桥川拟编《中国文化界人物总鉴》一书有关。信中又写到凌叔华的“《花之寺》,上海新月书店将出板”,短篇小说集《花之寺》一九二八年一月在上海新月书店初版,因此,此信落款“一月二十”,很可能写于当年一月二十日,也不排除写于上年一月二十日的可能。但由于一九二七年一月至三月和一九二八年全年的周作人日记均缺失,无法进一步查核。这封信到底写于哪一年,尚无法确定。

重要的是,周作人在此信中流露的他的中国现代女作家观。周作人认为“女流文学家现在几乎尚未见”,这“女流”是日语词汇,或是沿用桥川来信中语也未可知。在日语中,“女流诗人”就是“女诗人”之意。而周作人这句话言下之意恐怕是,真正已取得杰出成就,可以称“女流文学家”的中国新文学女作家还未出现,还得待以时日。但他又开列了“现时流行”的女作家四人,即冰心、庐隐、凌叔华和白薇。中国新文学第一个十年活跃于文坛的有代表性的女作家,确实大致也就是这几位(或还可加上石评梅),可见周作人对当时的新文坛是了如指掌的,虽然庐隐的小说名他一时没有记住。庐隐在商务印书馆出版的作品是短篇小说集《海滨故人》,一九二五年七月初版,曾风行一时。

这四位女作家中,周作人更熟悉冰心和凌叔华。冰心是周作人在燕京大学执教时的学生,她一九二三年在燕大毕业时的论文导师就是周作人。而她的第一部新诗集《春水》也是由周作人编入“新潮社文艺丛书”出版的。周作人还保存了《春水》手稿,二○一九年才在日本被发现,我曾撰文介绍过。而凌叔华当年也与周作人通过信,向周作人请教过。周作人一九六三年写了《几封信的回忆》在香港《文艺世纪》发表,文中就披露了凌叔华以凌瑞唐的名字于一九二三年九月一日、六日和一九二四年一月二日给周作人的三封信。周作人告诉我们,凌叔华一九二四年一月十三日以瑞唐之名发表在《晨报副刊》上的处女作小说《女儿身世太凄凉》正是他推荐的。可惜的是,远在英国定居的凌叔华恐未读到周作人晚年这篇回忆录。

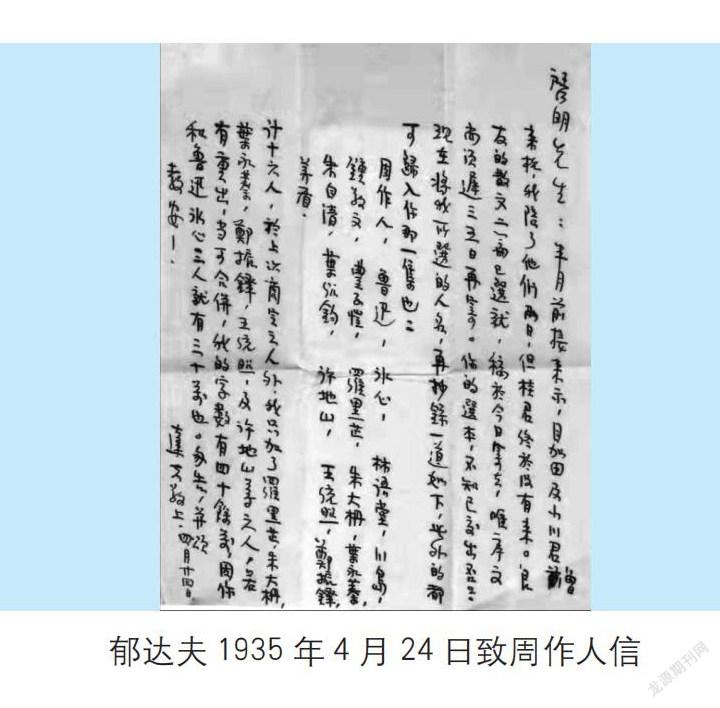

郁达夫致周作人函

“保利香港十周年拍卖会”中国书画专场拍品中,有郁达夫一九三五年四月二十四日致周作人函一通,内容颇为重要。先照录如下:

启明先生:

半月前接来示,目加田及小川君曾来杭,我陪了他们两日,但桂君终于没有来。良友的散文二篇[编]已选就,稿于今日寄去,唯序文尚须迟三五日再寄。你的选本,不知已交出否?现在将我所选的人名,再抄录一道如下,此外的都可归入你那一集也:

周作人,鲁迅,冰心,林语堂,川岛,钟敬文,丰子恺,罗黑芷,朱大枬,叶永蓁,朱自清,叶绍钧,许地山,王统照,郑振铎,茅盾。

计十六人,于上次商定之人外,我只加了罗黑芷、朱大枬、叶永蓁、郑振铎、王统照,及许地山等六人。若有重出,当可合并,我的字数有四十余万,因你和鲁迅、冰心三人就有三十万也。

匆告,并颂

教安!

达夫敬上 四月廿四日

此信谈的是编辑《中国新文学大系》(以下简称《大系》)的事。这是一件大事,是对中国新文学第一个十年创作成果的总检阅。这项具有里程碑意义的文献整理工程于一九三四年冬酝酿启动。当时上海良友图书公司的赵家璧提出动议,鲁迅在一九三四年十二月二十五日一天之内给赵家璧写了两封信讨论此事。赵家璧请鲁迅主编《大系·小说二集》。而周作人日记一九三四年十二月七日记曰:“西谛为良友公司转嘱编新文学大系中散文甲编,允考虑再复。”可知周作人知道编《大系》系郑振铎转达,比鲁迅还早。同月十一日周作人发信郑振铎,想必是答应承担这项工作了。

按照赵家璧的设想,《大系》散文一集由周作人主编,散文二集由郁达夫主编。以周作人和郁达夫在现代散文创作上的杰出成就,当然都是不二人选。赵家璧还建议“周作人久居北方,他选北方的散文家;郁达夫一直在南方各地跑,是否选南方的散文家”(赵家璧《话说〈新文学大系〉》)。可惜周作人和郁达夫一九三五年的日记至今未整理公布,我们无法详细了解郁达夫和周作人是如何着手编辑《散文一集》和《散文二集》的。不过可以肯定,一九三四年十二月间,郁达夫和周作人还未联系此事,因周作人十二月日记中并无郁达夫来信记载也。

所幸的是,《郁达夫全集》已收郁达夫一九三五年一月二十一日致周作人一通长信,正是具体讨论《大系》散文一、二集编选分工的。郁达夫信中明确表示不赞成赵家璧所提以地域入选作者的方案,而同意两人分工“以人名决定界限,最直截了当,我们以后只要想出人数,各补各的不足好了”。此信之前,周、郁之间应已有通信讨论,但均不存。此信中根据“原开列者”,郁达夫开出了一份新的“周选”和“郁选”的散文作者名单。“郁选”为“周(作人)、冰心、鲁迅、朱自清、叶绍钧、林语堂”,还“应加”上“茅盾、蒋光慈、丰子恺、钟敬文、田汉、冰莹、许钦文、冯沅君、(湖畔诗社等)、丁玲”。

把这份名单与这次新出的郁达夫一九三五年四月二十四日致周作人函对照,就会发现入选名单又有了调整,有增有减。而四月二十四日函开列的这份名单正是郁编《散文二集》的最后定稿名单。只不过《散文二集》一九三五年八月问世时,作者编排次序又有所变动,最主要的是鲁迅改到了第一位,排在二弟之前了。

兄弟仇貓

中国现代作家与猫的因缘很深。我十八年前编《猫啊,猫》(山东画报出版社2004年6月初版),所选文章三分之二出自现代作家之手。近又有人编《世说猫语》,就专收现代作家和文化人的写猫之文了。

爱猫的现代作家大有人在,如徐志摩,如丰子恺;还有先恨后爱的,如梁实秋。但不喜欢猫甚至仇猫的也不乏其人,虽然与爱猫作家相比只是少数派。其中最有名的当然是鲁迅。鲁迅的《狗·猫·鼠》是他回忆文集《朝花夕拾》的第一篇,文中集中表达了作者对猫的厌恶之情。此文作于一九二六年二月,开头就说:

从去年起,仿佛听得有人说我是仇猫的。那根据自然是在我的那一篇《兔和猫》,这是自画招供,当然无话可说,—但倒也毫不在意。

《兔和猫》是鲁迅写于一九二二年的短篇小说,收入他的第一部小说集《呐喊》。从小说中“我”的邻居三太太养兔子写到害了小兔的黑猫,于是“我”决心为小兔报仇。“我在全家的口碑上,却的确算一个猫敌。我曾经害过猫,平时也常打猫,尤其是在他们配合的时候”,而“我的母亲是素来很不以我的虐待猫为然的”。鲁迅与小说中的“我”当然不能画上等号,但这确实是鲁迅的夫子自道。在《狗·猫·鼠》中,鲁迅又详述自己仇猫的原因:一、猫“凡捕食雀鼠,总不肯一口咬死,尽情玩弄”猎物,与人的“幸灾乐祸,慢慢地折磨弱者”相同;二、猫“有这么一副媚态,但这也许是限于天分之故罢,假使它的身材比现在大十倍,那就真不知道它所取的是怎么一种态度”;三、“配合时候的嗥叫,手续竟有这么繁重,闹得别人心烦,尤其是夜间要看书,睡觉的时候”。难怪传说鲁迅晚间常拿竹竿追打叫春的猫。但“从去年起仿佛听得有人说我是仇猫的”,这句话应有所指,“有人”指谁呢?《鲁迅全集》应出注而未注,还有待进一步查考。

鲁迅如此仇猫,那么其弟周作人对猫又是什么态度呢?周作人不像哥哥鲁迅那样,在作品中数次写猫,但他一九五○年三月二日在上海《亦报》发表了一篇《牛山猫儿诗》,也写猫了。此文是从明朝志明和尚的打油诗说起的。志明是明朝三个有名的和尚之一,在南京牛首山修行,故他的打油诗取名《牛山四十屁》,“其一曰:春叫猫儿猫叫春,听他越叫越精神。老僧也有猫儿意,不敢人前叫一声”。周作人引用这首诗后,虽然承认“这诗是写得不坏”,但马上笔锋一转,“但是我对于猫叫春并无什么好感”,“猫叫春实在讨厌得很,他的呼号显得很是横暴”。因此,周作人明确表示:对于养猫养狗,“我也只承认其实际上用处,不觉得有什么好玩”。文末周作人继续“路野马”,发挥他的仇猫观:

爱猫大概是女人常有的事情,因为这只在闺阁中,独自蟠卧在小坐垫上,与别人无甚关系,所以没有那么讨厌,但是我个人总不喜欢他,这柔媚与凶猛并合的小动物实在不是好家伙,古人将他比笑里藏刀的李林甫,说得很有道理。

周作人明显也不喜欢猫,与乃兄并无二致,甚至引经据典,可说有过之而无不及。中国现代文学史上两位影响深远的大作家周氏兄弟,都如此仇猫,实在出人意料,也实在有趣。

胡适题签的《电影月报》

友人借我《电影月报》一九二八年十二月第八期有声电影专号,颇有看头。此刊创刊于一九二八年五月。其时电影这个新兴艺术样式在十里洋场的上海已经普及,看电影成为上海市民平时娱乐消遣的主要选择,各种电影刊物也应运而生。《电影月报》就是在当时这样的文化背景下诞生的。

《电影月报》署“编辑者沈诰、沈延哲”,实际是“理事编辑剑云、徐碧波”主持。周、徐两位和沈诰都是第八期《电影月报》的作者。周剑云的《我对于有声电影的意见》、沈诰的《有声电影发明史》和《关于有声电影的几段谈话》,都是该期上的重头文章。周剑云是中国现代著名电影事业家,是大名鼎鼎的明星影片公司的创始人之一,后又发起组织六合影片营业公司。《电影月报》正是由六合公司发行的,因此,视《电影月报》为六合公司的机关刊物也未尝不可。

电影最初是无声的,一般认为一九二七年十月美国影片《爵士歌王》上映是有声电影的开端。仅仅一年之后,《电影月报》就出版专号讨论有声电影,可谓得风气之先。中国第一部有音乐插曲的电影《野草闲花》一九三○年在上海上映,第一部有声电影《歌女红牡丹》一九三一年在上海上映,而沈诰以“诰”署名的《谈谈有声电影》中说的如下一段话也是成功的预言:

有声电影为一种完全的新艺术,必须完全独立,不依靠任何其他艺术,方能发展到极端,在艺术界中辟一新园地,为群众造成一种娱乐品,一种安慰者。

《电影月报》有声电影专号内容丰富,正文前有多幅彩色插图,除了当红影星玉照、新片剧照,还有女画家潘玉良的两幅裸体画(“裸女”与“老人”)。正文中还有罗树森《霍莱坞对于有声电影之舆论》、徐卓呆《赌神罚咒的有声电影》、爱译《有声电影的简要图说》、仲言《记美国之有声电影》等,还有“影戏小说”三种,即徐碧波的《红蝴蝶》,鹃红的《火里英雄》和碧梧的《热血鸳鸯》,以及百花同日生的连载长篇《水银灯》,而郑超人的《各国电影取缔及审查条例》也颇有趣。尤其是两位新文学戏剧家也在专号上出现了,一是洪深译的《有声电影之前途》,另一是濮舜卿的《革命军海陆空大战记》。可见《电影月报》有声电影专号作者面很广,鸳鸯蝴蝶派和新文学作家一同在专号上亮相。

然而,《电影月报》有声电影专号最引人注目的还是封面。这个封面如此夺人眼球,是颇为少见的。刊名“电影月报”由新文学代表人物胡适题签,四个字遒劲有力,落款“适之题”,钤“胡适之印”阴文章。而封面图则是出自当时风靡海上的画家丁悚的手笔,封面图右下方印有他的半个签名。封面图上两位翩然起舞的时尚女子,一上一下,飘逸灵动。这样一种组合珠联璧合,相得益彰,给人意外的惊喜。

查胡适一九二八年日记,并无与《电影月报》同人接触的记载,但胡适一九二八年已在上海,讲学,会友,参与各项文化活动,忙得不可开交,《电影月报》同人或自己或托人代求,胡适大笔一挥,写下这个刊名是无可怀疑的。这是目前所见胡适为通俗文艺刊物所题的唯一的刊名,说明胡适并无门户之见,并不以文化精英自居而乐意为之,难能可贵。

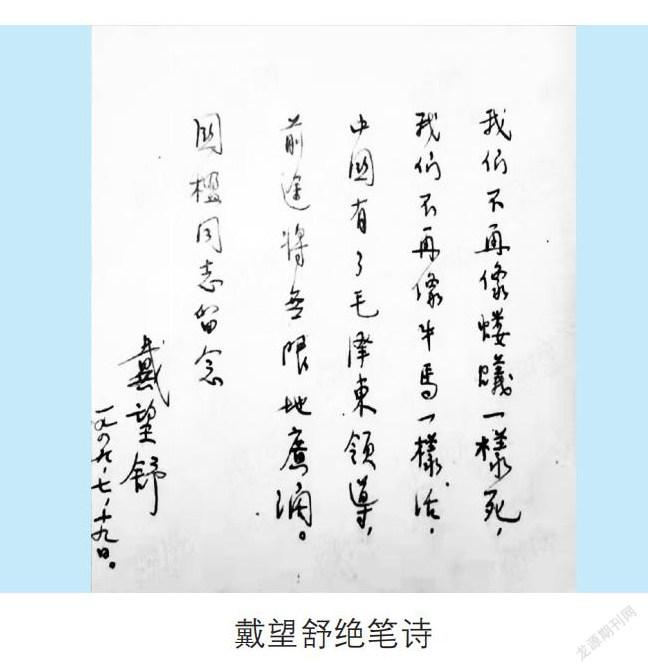

戴望舒绝笔诗

戴望舒是中国现代文学史上的著名诗人,与香港也有很深的渊源。对此,只要查一查卢玮銮教授的《灾难的里程碑—戴望舒在香港的日子》(收入《香港文纵:内地作家南来及其文化活动》,香港华汉文化事业公司1987年10月初版),和她与郑树森教授主编的《沦陷时期香港文学作品选:叶灵凤、戴望舒合集》(香港天地图书公司2013年10月初版),我们就可明了。

作为举足轻重的新诗人,戴望舒生前出版的新诗集并不多,仅《我底记忆》《望舒草》《望舒诗稿》和《灾难的岁月》四种(其中还有重收的)。那么,除了《戴望舒全集》诗歌卷(中国青年出版社1999年1月初版)所收,戴望舒还有集外诗存世否?答案是肯定的。且先录一首如下:

我们不再像蝼蚁一样死,

我们不再像牛马一样活,

中国有了毛泽东领导,

前途将无限地广阔。

国楹同志留念

戴望舒

一九四九,七,十九日

这首诗有戴望舒手迹为证,刊于二○二一年杭州西泠印社拍卖公司的一次网拍图录上。受赠人“国楹”何许人也,戴望舒为何要为他题写这首诗?网拍图录已有所提示,这是题写在国楹的纪念册上的。这本纪念册上还有巴金、臧克家、卞之琳、欧阳予倩、吴组缃、刘开渠、庞薰琹等的题词,李可染、赵望云、张乐平、倪贻德等人的题画,题词题画者总共有七十余位之多。巴金的题词如下:

佩服您的工作的精神,感谢您对我们亲切的照顾,我只能在这里写两句空话报答您。

国楹同志

巴金 七月十九

这段题词是与戴望舒题诗同一天题写的。这不是第一届中华全国文学艺术工作者代表大会期间的事吗?查《中华全国文学艺术工作者代表大会纪念文集》(新华书店1950年3月初版),此会一九四九年七月二日至十九日在北平举行,戴望舒是“南方代表第一团”团员,巴金是“南方代表第二团”团委,其他题词题画者也都是与会代表。而在“大会各处各委员会工作人员名单”中,有位“刘国楹”是“招待组”三位组长之一,应该就是戴望舒和巴金等题词的这位国楹了。显而易见,刘国楹是有心人,请部分与会代表在自己的纪念册上题词题画,为这段历史和知识分子当时的心态留下了一份宝贵的见证。我认识一位刘国盈(1925-2014),研究中国古典文学,曾任北京师范学院副院长,从年龄和经历看,很可能与刘国楹是同一人,但已无法进一步证实。

戴望舒是一九四九年三月自香港抵达北平的,三个多月后就参加了第一届全国文代会,会后出任新闻出版总署国际新闻局法文科科长,不料一九五○年二月二十八日在北京英年早逝,离为刘国楹写下这首题诗才七个多月。这首题诗四行,而且二、四句押韵,尽管是即兴之作,仍是一首诗,诗题可作《无题》或《赠刘国楹》。写下这首题诗之后七个多月里,未见戴望舒再写诗,因此,这首题诗应被视为戴望舒的绝笔诗。当然,这是一首政治诗,态度鲜明地表达了戴望舒当时对即将建立的新政权和新政权领导人的态度,虽然一改他以前的诗风,毕竟是一件不容忽视的史实。

寓言诗《小山羊和狼》

上篇介绍了戴望舒的一首绝笔诗,其实他还有一首集外的寓言诗《小山羊和狼》,也许更值得介绍。诗长了些,仍照录如下:

母山羊大清早就起身,/要到山上走一程,/到那里去装一肚子带露的嫩草,/让奶子涨满,叫小羊可得一饱。/她就关了门,带上了锁,/还不忘记对小羊吩咐:/“妈妈走啦,门户要当心,/千万不要随便乱开门,/我告诉你一个口令:臭狼精!/说不出这三个字,谁都不让进!”/正常地说着这些话语/狼碰巧走过,全听了去,/心想:今天肚子一定能吃饱,/臭山羊,任你精明,也有这一遭。/于是乎,一等母山羊登程,/他就重手重脚地去拍门。/小山羊从来也没有见过狼,/這一番想来一定会上当。/听到打门,它就说:报口令!/狼捏着鼻子道:开吧!臭狼精!/(我骂了自己,他想,说来也可笑。/可是这也不管啦,只要肚子能饱。)/满以为小羊一定立刻把门开,/他就闯进去擒住它,吃一个痛快。/可是小山羊年纪虽小,心眼儿可多。/在门缝里张着,不肯立刻放过:/“拿出白脚爪来看,否则我不开!”/它说着,态度坚决不改。/这一下可把那条狼难倒,/因为据说没有狼生白脚爪,/于是他不得不从那里来,往那里去,/垂头丧气,气得话都说不出一句。

寓言曰:/双料小心,加倍提防,/谨慎处世,免得上当,/如果手心有血的人也喊:民主!/“拿出手来看看吧,对不住!”

此诗发表于一九四七年五月三十一日《南京新民报日刊》之“新民副刊五月篇”,该日“新民副刊”还刊出了茅盾的随笔《苏联作家们的权益是有保障的》、何波的杂文《宽容之道》和刘岚山的散文《夜课》等。据冯并的《中国文艺副刊史》(华文出版社2001年5月初版)所述,当时“新民副刊”的编者是郁达夫侄女郁风。郁风一九三九年到香港后就认识戴望舒,与戴望舒等一起创办《耕耘》文艺杂志。而当时郁风和丈夫黄苗子确实都在南京,黄苗子还为主持《南京人报》的张友鸾(笔名牛布衣)的小说集《魂断文德桥》设计了封面,我以前介绍过。这些大概就是戴望舒这首寓言诗能在“新民副刊”发表之由来。

《小山羊和狼》已是戴望舒写的第三首寓言诗了。第一首是《狼和羔羊》,刊于一九四一年四月十六日《星岛日报·星座》;第二首是《生产的山》,刊于同年四月二十日《星岛日报·星座》。这两首寓言诗都已经收入《戴望舒全集》诗歌卷(中国青年出版社1991年1月初版),唯独这首《小山羊和狼》是新发现。

戴望舒以抒情诗著称,《雨巷》等更是脍炙人口,写寓言诗是他的新尝试。而且,他这三首寓言诗的形式也大致相仿,结尾时都有一小节“寓言曰……”《小山羊和狼》与《狼和羔羊》从题目看很相近,却是内容完全不同的两首诗。但戴望舒有意描写“羊”和“狼”的紧张关系,也是不争的事实。《狼和羔羊》中的“羔羊”被狼吃掉了,《小山羊和狼》中的“狼”未能得逞。《小山羊和狼》琅琅上口,很口语化,诗的“寓言曰”最后两句:“如果手心有血的人也喊:民主!/‘拿出手来看看吧,对不住!”显然是在当时中国政治形势下的有感而发。

望云的《来日方长》

香港作家望云的名字,刘以鬯主编的《香港文学作家传略》(香港市政局公共图书馆1996年8月初版)里查不到。但查香港作家张吻冰,却有词条,第一句就是“原名张文炳,另有笔名望云”,原来望云就是张吻冰。

然而,张吻冰是早期“香港新文学拓荒者之一”,新文学社团岛上社骨干,主编一九二九年创刊的《铁马》,次年岛上社主办《岛上》,他也是主要作者。抗战爆发后,张吻冰终于“放弃对新文艺的坚持”,转入通俗文学创作领域,以望云笔名在《天光报》连载章回体小说《黑侠》,一炮打响。从此张吻冰销声匿迹,望云红遍香港文坛。这种情形与内地的宫白羽十分相似,宫白羽原名宫竹心,新文学爱好者,写小说,还与鲁迅通过信。但他后来转向通俗文学写作,宫竹心消失,北派武侠小说代表作家宫白羽闻名一时。

望云的通俗小说,走的是言情的路子,而且高产。《香港文学作家传略》录其小说《黑侠》《积善之家》《万世流芳》。胡从经《香港近现代文学书目(1840-1950)》(香港朝花出版社1998年5月初版)则录《一念之差》《天若有情》《爱与恨》《黑侠》四种。陈国球总主编的《香港文学大系(1919-1949)》设有“通俗文学卷”(黄仲鸣主编,香港商务印书馆2014年12月初版),是一个创新。该卷所选小说当然缺不了望云,除了节录《黑侠》和《人海泪痕》,还存目《青衫红泪》。这样,已知望云的通俗小说有八种之多,而他在报上连载和所出单行本,当远不止这个数。日前偶得《来日方长》,即为新发现的望云通俗长篇。

《来日方长》上中下三集,小三十二开本,一九四六年五月二十日、三十日,六月十五日由港澳胜利图书出版社出版,合订成一帙。这部长篇很可能先在某报上连载,再出单行本,具体何报待查。小说写年轻女子马德茵在香港的曲折经历,情节生动,文笔流畅,颇具可读性。且录第一节“马德茵”开头三段,可知望云是怎样安排主人公出场的:

白日将尽,华灯未上,到处浮泛着一片半明暗的黄昏的幽光,一切是宁谧的,近于忧郁的宁谧。在那样的光与影里,使人感觉一种长途的疲累,只见所有的东西也往深处幽暗处低沉,跟着日脚之将尽,世界也依稀走到它的尽头了。

至少这是少妇马德茵当时的心情,她今年二十二岁,在人生百龄这只可说是很短促的一段,经历却太老也太多,她过的岁月是一只罐头原料那么充满的,那无论听子里塞的是一些怎么复杂的东西,甜的与辛辣的,欢笑或眼泪。她讨厌想及以前的一切事情。现实主义者的一句老话却说的恰当:过去的过去了,明天并不存在,只有今天……

可是今天又怎么样?她在阴沉的暮霭里,沿电车路踱着独行,高轩的建筑把路面越掩蔽的阴暗,告罗士打的钟楼还有一抹最后的斜阳,但那也不会给人们许多的安慰,明知道只那一点点的亮光转瞬也终归湮没的。马德茵穿一件黑绒夹旗袍,身体是战时影响瘦弱,挽一只比主人一般缺乏营养的手袋,这是她目前所有的私产的全部了。她看這世上所有的未来就贫乏得很,无论物质感情也可以那么说。物质的丰俭本来没有什么的,只有感情的贫乏却是绝望的一回事。