瓶中美国:酒精推动社会变革

2023-02-05马可

马可

乔治·华盛顿在出发镇压宾夕法尼亚州西部的威士忌起义之前,在马里兰州检阅军队。 威士忌起义是对美国联邦政府权威的首次重要考验。

是什么让美国成为美国?我们可以有好多答案,但如果愿意拿着一瓶波本威士忌,透过酒液去看看,也许会发现一些不一样的事情。假如不往美国历史里兑一点酒,绝对没有今天的美国。

近些年,美国政客们会在公开场合提到“美国精神”的重建与回归,而如果选择一种酒代表美国精神,再没有比波本威士忌更合适的了。波本威士忌在美国的诞生甚至早于棒球,因其惊人的销量,它创造的税收在非石油类本土商品对美国基础建设的贡献中首屈一指。波本威士忌已成为了美国一个重要的象征。在美国总统的演说、电影电视、社交媒体热搜甚至跨界联名的波本汉堡广告中,你都可以找到它的身影,美国政治家亨利·克莱曾说,他要用波本威士忌来“润滑正义之轮”。

苏格兰逃难者的礼物

一个生活在18世纪的北美居民可能不会意识到自己喝的第一口波本威士忌与苏格兰的高地清洗运动有什么关系,但让美国人拥有自己的威士忌却正是源自一场来自欧洲的蝴蝶效应。

1750年,苏格兰开始推动牧场私有化,大批苏格兰高地的农民因无法承担与牧民相当的高昂租金,被迫让出自己原有的土地,被驱赶到更贫瘠的小块土地上。这些靠种植庄稼为生的农民没法仅靠种地养活家庭,于是便私自蒸馏威士忌来填补收入,这种私酿威士忌是一种没有经过橡木桶陈年的无色透明的酒液,有点像威士忌新酒,因为避免被官方发现,总在夜晚酿制蒸馏,这种私酒也被称为“月光酒”(moonshine)。威士忌给他们带来了一点收入,也维持着他们脆弱的精神状态。正如《箴言书》中所说:“让他喝酒,忘记他的贫穷,不再记得痛苦。” 然而酒精只能麻醉自己,地主们为了加快圈地的速度,获得更多土地,承诺他们只要同意移民,就免除地租,贫穷伴随着武力驱逐迫使这些农民最终离开了苏格兰。

与其说他们选择了北美,不如反过来说,只有大英帝国的殖民地欢迎他们。新来的苏格兰人在从当地居民手中征来的土地上进行耕作,并用多余的谷物来蒸馏威士忌。起初,他们发现苏格兰的大麦在北美东部土壤生长得并不理想,就用黑麦来替代。他们的首选并不是后来酿造波本用的玉米,因为早期蒸馏师们认为玉米没办法做出与黑麦相同品质的酒。但随着玉米在殖民地上的大量种植,最终代替了一部分大麦和黑麦,成为了美国威士忌的主要原料之一,这也是波本威士忌的雏形。玉米在美洲阿兹克特文明里具有神圣的意义,它也让威士忌有了属于美国的风骨,并最终通过法律确定下来。今天的波本威士忌原料中必须有51%以上的玉米,实际生产中这个比例会更高,让波本看上去更像是一种玉米酒。苏格兰新移民将威士忌用作和原住民部落交流的手段,这份来自苏格兰高地移民的礼物没过多久就成了美国最受欢迎的烈酒。偏执一些的美国人会告诉你,威士忌是威士忌,波本是波本,他们为波本自豪。

征税引发威士忌起义

在美国,各个国家的移民带来了不同的饮酒文化,比如爱尔兰和德国移民就和盎格鲁-撒克逊裔移民很不同,他们习惯在工作结束后到酒馆喝上一杯,赌一局,聊聊政治或者打上一架。酒馆成了不同移民群体最常聚集的地方。背景不同的人在这里喝酒时,也发生着文化冲突、观念碰撞,逐渐形成了对彼此的认识——或者说偏见。酒馆后来一方面逐渐成为美国的特色景观,特别是狂野的西部酒馆已成为美国建筑和文化的标志性元素,另一方面,在人们的想象中,它也和斗殴、卖淫、赌博联系在一起,成了罪恶的代名词。这与后来禁酒令时期把所有罪孽归责于酒精有直接的关系。

尽管每个群体都有自己的饮酒习惯和风俗,但是人们对酒精的痴迷却是一样的。整个18世纪,廉价、不受监管的烈酒充斥着市场,导致越来越多的人开始酗酒。在这一时期,美国人的平均饮酒量达到空前绝后的高度,部分原因是普通民众认为蒸馏烈酒对健康有益,而且酒被宣传为有医疗作用的液体。不管是有人真的相信这个说法抑或只是想找个借口喝酒,结果是酒精消费暴增。到了1830年,每个成年人的绝对酒精含量达到了7.5加仑,几乎是现在美国平均消费量的3倍。如果不考虑很少喝酒的女性人口,这个数字会翻倍。酒精消费产生的税收甚至成为美国对英国独立战争的重要资金来源,其中对威士忌的消费尤为庞大。

在独立战争胜利以后,国家需要收入来重建城市修复战争创伤。当时的财政部长亚历山大·汉密尔顿向乔治·华盛顿总统建议征收威士忌税,帮助建立一个战后稳固的联邦政府。华盛顿总统接受了他的建议,国会于1791年3月通过《国产酒税法案》,因为只对威士忌征税,这个法案又叫《威士忌法案》,这是独立战争后颁布的第一个对美国公民征税的法律。法案的支持者希望借助这项所谓的“罪孽税”来唤起公众对酒精危害的认识。然而值得一提的是,华盛頓本人也是一个酒商,在他的弗农山种植园每年蒸馏的黑麦威士忌多达30万桶。

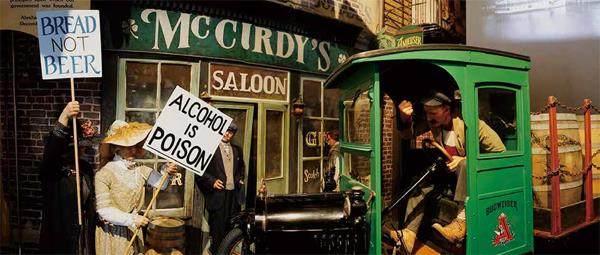

禁酒令博物馆位于美国佐治亚州萨凡纳市,是美国第一个也是唯一一个关于禁酒令历史的博物馆,馆内再现了20世纪初反酒精集会席卷全国的真实景象。

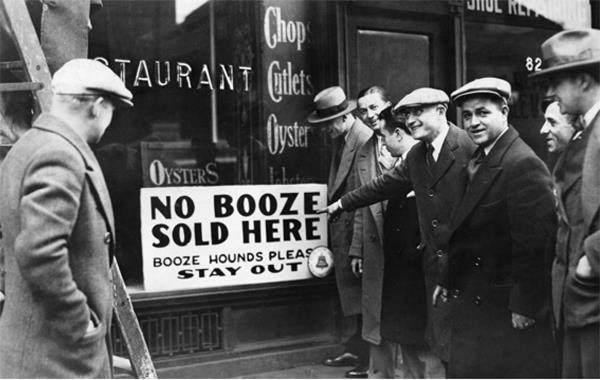

1920年至1933年,美国施行了近14年的禁酒令,在此期间,制造、销售和运输酒属于非法行为。

美国禁酒期间,酒商在街上倾倒成桶的酒。

《威士忌法案》对美国西部农民产生的消极影响最大,他们觉得政府要开始“抢钱”了,在法案颁布之前,他们就习惯通过将谷物酿成威士忌的办法来解决运输和储存的问题,卖酒是重要的家庭收入,再加上西部缺乏现金,威士忌通常会被当成代币。因此,这个法案引起了西部农民和酿酒厂的极大不满。抗议在宾夕法尼亚西部以请愿开始。请愿失败后,抗议者又在匹兹堡组织了几次更为激进的集会,在1792年8月的集会中,一个叫做明戈溪协会的军事组织甚至控制了当地民兵,成立了自己的“法院” 阻碍诉讼。1793年,抗税行为在宾夕法尼亚西部又持续了一整年,抗议者与当地联邦税务稽查员约翰·内维尔将军发生了冲突,还烧毁了他的画像。1974年,抗税运动达到高潮,汉密尔顿派遣执法官到宾夕法尼亚州西部给拒绝纳税的酿酒商发传票,要他们到法庭候审,这一动作导致大量武装民兵袭击了约翰·内维尔将军的住宅。

华盛顿总统认为这次暴动是新宪法的试金石,国家的法律不能一遇到挑战就妥协,必须维护宪法和法律的权威。从另一个角度说,通过成功实施税收法建立起一种社会范式的重要性要超过征税行为本身。于是他决定亲率联邦军队来到宾州镇压叛乱,由总统亲自上战场指挥作战,这在美国历史上实属罕见。反抗活动很快被镇压下来,许多抗议者搬到了肯塔基州避难。这些酿制威士忌的农民后来对肯塔基州的蒸馏酿酒行业产生了实质性的影响,许多酿酒厂声称他们的酒厂建立始于威士忌叛乱,仿佛给肯塔基州的波本威士忌找到了一个名正言顺的考据。

尽管抗议活动被平息,但威士忌税事实上仍然很难顺利征收,这也成了后来托马斯·杰斐逊当选总统的关键因素。他在1801年就任总统后和国会一起迅速取消了该税。

威士忌起义是华盛顿在任期间最大的一次政治危机,成为了对美国联邦政府和新宪法权威的重要考验。威士忌起义提出了一个严肃的问题:什么样的抗议是宪法允许的?镇压抗议者认为,联邦政府产生于人民,以人民的名义建立,因此激进的抗议不合法。但威士忌起义的支持者认为,革命带来了集体权利,因此人民拥有集体权利来以宪法之外的方式改变或者挑战政府。但无论如何,起义被镇压下去证明了联邦政府有能力平定对其法律的暴力反抗,促进了西部人对宪法的逐渐接受,开始习惯通过投票而不是抗议来实现诉求。而另一方面,联邦党也通过这次事件接受了民众在国家治理中所能扮演的重要角色,再也没有挑战公民集会和请愿的权利。

禁酒:一场大规模的人类实验

由于威士忌等蒸馏酒越来越受欢迎,酗酒的人越来越多,美国公众开始推动节制饮酒。1789年,第一个美国禁酒协会在康涅狄格州成立,此后各种禁酒组织应运而生。禁酒的理论支持来自一位名叫本杰明·拉什的博士,他质疑了酒精的医疗用途,认为它是犯罪、暴力和贫困的根源。这个理论在今天很好理解,但在当时是非常革新的思想。

女性在抗击酒精的斗争中组织得更好,她们表现出了令人印象深刻的坚韧。禁酒运动让美国女性第一次为同一项事业团结在一起。而女性成为禁酒运动的主要力量并不是无缘无故的,她们是男性酗酒的受害者,寄希望于通過这种方式摆脱家庭暴力、丈夫醉酒失业和因为赌债失去财产的悲惨人生,她们决心要联合起来打败“酒瓶子底部的恶魔”,于是开始演讲、游说。参加禁酒运动的很大一部分女性并没有在生前见到禁酒令的颁布,不过她们在此阶段的活动为之后禁令的颁布做了重要的准备和铺垫。

“瓶子里有恶魔”这个说法在后来禁酒法案的颁布期间广为传播:酒瓶中封印着会引诱人打开瓶盖的恶魔,声称其能够满足任何愿望,受到诱惑的人打开瓶盖,通常用灵魂与恶魔进行交易,或者仅仅是帮助恶魔打开瓶盖,而后因为贪欲受到惩罚。总之,饮酒被认为是万恶之源,禁酒的支持者认为,他们在为国家的公共道德和人们的健康而战。

女权力量的斗争、资本家对酗酒旷工的工人的负面情绪都加速了禁酒令的颁布,但更直接的原因是第一次世界大战期间美国需要足够的粮食供给,而恰恰酿酒被认为是对粮食的浪费。经历几十年的辩论,美国国会在1917年终于提交了第18修正案,并决定于1920年1月17日,全国开始禁酒。修正案的文本很简短,但当时很多人没有想到,就是这份简短的修正案永远地改变了美国社会。

禁酒令的执行者阻止全国人饮酒,甚至想成立世界禁酒联盟,雄心勃勃地要把禁酒运动推向全球。他们此时还不知道,禁酒令挑战的不是那些喝酒的人,而正是实施禁令的人。禁酒运动希望遏制暴力和犯罪,但最终产生了相反的结果。人们渴望喝酒的决心和欲望超乎想象,并动用了十足的创造力想方设法喝到酒:如果你想喝酒,可以去地下酒吧说服看门人,可以去“麦芽和蛇麻草”商店购买实际是酒精饮料的“糖浆”,可以冒险去运送月光酒的运输线路“雷霆之路”上采购一卡车威士忌,甚至还可以去找医生开烈酒“处方”,或者干脆离开美国,去一个能光明正大喝酒的地方,比如古巴。古巴百加得公司在1926年的广告中劝美国人:“把这片干巴巴的土地撇一边去吧。” 我们无法确定同期的作家海明威是不是听到这句广告后决定在古巴居住一段时间的。

在禁酒期间,大量走私威士忌从欧洲运到美国,私酿酒的品质参差不齐,其中一个名叫“顺风”(cutty sark)的苏格兰威士忌迅速成了炙手可热的宠儿。电影《绿皮书》里曾出镜过的黄标小绿瓶的酒即是此酒。后来还有人特意推出“禁酒令”版本的纪念酒来纪念“顺风”在美国发迹的故事。

禁酒令颁布之后,不能合法生产销售酒精饮料,使得这些业务落到了犯罪分子手中,由于非法制造、进口和销售酒过程中产生了大量资金,美国发展出了一些大规模的帮派,最著名的要属绰号疤脸的阿尔·卡彭和他的芝加哥帮。卡彭出生于纽约一个意大利那不勒斯的移民家庭,14岁时因为抽了女老师耳光而被学校开除。20多岁时他搬到芝加哥,成为“狐狸”强尼·托里奥的马仔,托里奥是非法销售酒的芝加哥犯罪集团的头目,他在退休后将控制权交给了卡彭。卡彭出色地协调了来自美国各地的酒类进口,同时负责数百家酒厂的运营。为此,他建立了自己的分销系统,包括送货司机、销售人员,甚至还武装了自己的微型军队。卡彭巧妙地通过贿赂政客、执法人员甚至芝加哥市长来逃避法律制裁。他被认为是集冷血和魅力于一身的人,一边用暴力的手段干掉竞争对手,一边开餐厅为失业者提供工作,向慈善机构捐款。卡彭被许多人视为现代“罗宾汉”,但由于情人节大屠杀事件被媒体称为“头号公敌”,终于被联邦政府以逃税罪名起诉并判处11年徒刑,并最终在出狱后病逝。卡彭最有名的一句话是:“我做的所有事情就是为了满足公共需要,总要有人给那些口渴的人一些酒,为什么不是我呢?” 曾在奥斯卡评选中获奖的电影《铁面无私》(The Untouchables)就展现了他戏剧性的一生。在美国不少影视作品的反面角色中,似乎都能看到卡彭的影子。

在禁酒令颁布几年后,犯罪活动大量滋生,私酒泛滥导致很多人视力受损,女性深恶痛绝的家庭暴力并没消失,反对禁酒令的人越来越多。但这些都不是推动禁酒令终结的最主要力量,据《最后的呼唤:禁酒令的兴衰》一书的作者、学者丹尼尔·奥克伦特说:“在废除禁酒令方面,没有比政府对收入的迫切需要起到更大作用的了。”1929年,美国迎来西方世界有史以来最长、最深刻的经济衰退,全国失业率达到了25%,家庭的平均收入下降了40%,政客们终于意识到,酒类的回归可以帮助支撑联邦财政,也可以通过酿酒厂和酒馆创造数以千计的就业机会,帮助国家拯救人们沮丧的情绪,这最终促成了禁酒令时代的终结。事实证明,在废除禁酒令后的第一年即1934年,全部联邦收入的9%来自恢复的酒精税。

“顺风”威士忌是在美国众多走私威士忌中走红的苏格兰威士忌,曾出现在电影《绿皮书》中。

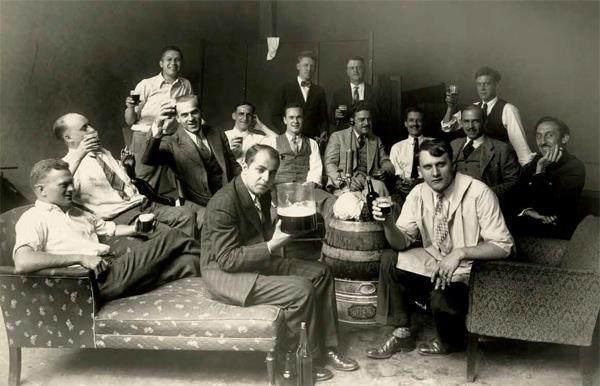

在禁酒令期间,底特律,人们私下聚在一起喝啤酒。

1933年12月5日,纽约,禁酒令刚刚废除,民众在卫生局办公室外排队,申领售卖酒的牌照。

阿尔·卡彭和他的芝加哥帮通过非法制造、进口和销售酒而迅速崛起。

1969年6月发生的“石墙事件”,引发了美国同性恋群体的维权行动,并迅速扩展到世界范围。

波本威士忌以美國肯塔基州的波本镇命名,但生产地并不限制于此,今天的波本威士忌原料必须有51%以上的玉米。

波本威士忌成为美国一个重要的象征。

不能说禁酒令是完全失败的,它确实帮助降低了因酒精导致死亡的人数,但禁酒令引发的更深层次的思考可能更有价值,那就是在试图用强硬手段解决社会问题之前,有必要对社会问题进行彻底深入的调查,并谨慎分析手段的可行性。禁酒令证明,如果人们真想要获得某种东西,他们就会去做,不管是不是合法。有效的监管有时比完全禁止更加实际。当然,这也从另一个侧面反映出,酒精在美国文化中早已经是生活的一部分,谁也别想轻易拿走美国人的酒瓶子。

后记

正如启蒙运动时期的咖啡馆成为当时欧洲孕育新思想的孵化器,美国禁酒令废除后,越来越多来自不同地方、不同肤色、种族和理念的人选择在酒吧聚集,包容的特质让酒吧变成了推动社会变革的地方。

比如1969年6月27日,在纽约格林威治村的石墙酒吧发生了一场性少数群体反抗政府迫害的平权运动。“石墙事件”是同性恋维权历史上的一个标志性事件,它引发了美国同性恋群体维权的行动,并迅速扩展到世界范围。石墙酒吧是当地的一个同性恋酒吧(当时性少数群体不允许在公共场所展露小众性向和身份,否则会被捕),平日就聚集了不同性向的人群以及所谓的社会边缘人。当天晚上,警察对石墙酒吧进行3个星期内第6次突击检查时,人们开始聚集并进行示威抗议活动。在接下来的短短6个月内,纽约就成立了同性恋社群和报纸,数年后,性少数群体的权利组织就从美国发展到了加拿大、法国、英国、德国等全球各地。1970年6月28日,美国纽约、洛杉矶、旧金山及芝加哥举行了第一次骄傲游行,用以纪念石墙运动1周年,此后的每年6月底,世界各地都会举行骄傲游行,并衍生出了骄傲月。石墙酒吧因为这次平权运动也成为了美国现代性少数人权运动的发源地,激发了许多其他美国群体为自己争取权利的斗争。

很难用几句话描述酒与美国人的羁绊,但自从美国矗立在这片北美大陆的土地上开始,酒精就像血液一样流淌在美国人的身体里。它有时候是天使让人泥醉,有时候是瓶子里的恶魔,有时候是推动社会变革的催化剂,有时又是斗争胜利后得到的琼浆。在美国,有人喜欢酒,有人讨厌酒,但没有人绕得开酒。一位以著作《酒精共和国》而闻名的历史学家写道:“美国人在家喝,在国外也喝;自己喝,和别人也喝;在工作时喝,在玩的时候喝;认真喝,也喝着玩。他们从一个黎明喝到另一个。美国人在饭前、饭中和饭后喝酒。他们在田间地头喝,也喝着酒穿越半个大洲。他们年轻的时候喝酒,如果活得足够长,就喝到老。”

让美国这个车轮上的国家往前跑的可不只是汽油和电,还有酒精。

(责编:刘婕)