筋膜释放技术联合核心稳定训练治疗慢性非特异性腰痛的疗效观察

2023-02-01王艳文李雯燕武俊英

王艳文,李雯燕,武俊英

2山西医科大学第一临床医院康复科,山西 太原030000

慢性非特异性腰痛(chronic nonspecific low back pain,CNLBP)指肋缘以下至臀下皱襞以上的疼痛、肌肉紧张或僵硬,且无明确的病因[1-2]。针对CNLBP 的治疗方法众多,但缺乏公认的、疗效显著的方案,因此寻求一种便于门诊治疗、安全有效、易于接受的联合治疗方法,是CNLBP 的治疗趋势。最近的研究表明,筋膜结构的改变可导致背部和深层躯干肌的功能受限和慢性疼痛。具体来说,背部与躯干深层肌通过胸腰筋膜与后表线相连[3],他们共同形成一个连续的肌筋膜系统,辅助人体的运动和姿势的维持。筋膜对化学刺激比皮肤和肌肉更敏感,也更容易受伤导致结构改变,使连续的肌筋膜系统失去保护作用,最终导致深层肌肉功能障碍和疼痛。

核心稳定训练(core stabilization exercise,CSE)强化核心肌群肌力及耐力,是我国专家共识针对腰痛病人强烈推荐使用的运动康复疗法[4]。但核心稳定训练强调单一肌肉的力量训练,而忽略了整体的协调性。而筋膜释放技术(myofascial release,MFR)作为一种安全方便的非侵入治疗方法,直接作用于人体筋膜,软化和伸展肌筋膜复合体,改善力线,重建脊柱平衡。两种方法联合治疗在强化核心力量的同时,释放过度紧张的肌筋膜组织,改善腰痛病人的整体协调性[5]。本研究将筋膜释放技术联合核心稳定训练应用于慢性非特异性腰痛病人的治疗中,取得了满意的疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料根据纳入和排除标准,选取2020年10月至2021年7月在山西医科大学第一医院治疗的慢性非特异性腰痛病人40例。在填写知情同意书后,采用随机数字表法,将病人分为对照组和观察组各20例,两组均接受核心稳定训练治疗,观察组在此基础上接受筋膜释放技术治疗。本研究符合《世界医学协会赫尔辛基宣言》相关要求。两组病人的性别、年龄、病程、体质指数等一般情况比较,差异无统计学意义(P>0.05)具有可比性。见表1。

表1 慢性非特异性腰痛40例基线资料比较

纳入标准: ①临床诊断为非特异性腰痛病人[6](首先用红色预警信号剔除可能是骨折、肿瘤、感染等严重病理问题的腰痛病人;其次用感觉、肌力、反射等神经学检查和直腿抬高试验判定是否存在根性综合征及其严重程度,其余的为非特异性腰痛病人);②疼痛至少3个月;③年龄范围为18~60岁;④经简易智能精神状态量表(MMSE)检查无认知功能障碍,能理解量表内容并配合检查及治疗;⑤2周内未服用过中西止痛药物。

排除标准[7]:①腰椎特殊疾病(如硬膜外脓肿、压缩性骨折、脊椎关节病、恶性肿瘤、马尾综合征);②神经根疼痛、神经根病或椎管狭窄;③全身性疾病(自身免疫性、感染性、血管性、内分泌、代谢性或肿瘤疾病),存在骨质疏松、严重出血倾向、精神病病人、孕妇;④既往脊柱手术、神经根损伤及严重的心肺疾病;⑤不愿意配合检查和训练,治疗中断或修改治疗方案者。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组 给予核心稳定训练[8]:①卷腹:病人仰卧位,双足踩地,双手置于腰部,收紧腹部,使头和双肩微微离地,保持7~8 s,每组20次;②侧桥:病人左侧卧位,左前臂放在左肩以下的地面上,前臂和双足撑起身体,形成侧桥姿势,保持7~8 s,每组10次,右侧卧位重复这个动作;③手膝位交叉伸展:病人采用四点跪位,收缩腹肌。在保持腹部张力的同时,抬起伸直一只手臂和对侧腿。保持这个姿势7~8 s后,病人慢慢放下手臂和腿,两边交替重复这个动作,每组20次;④手膝位脊柱伸展:病人采用四点跪位,固定骨盆与双肩,吸气时低头向下,脊柱向上形成圆形的驼峰;呼气时抬头向上,脊柱屈曲下沉,形成反向弧线,每组20次;⑤对脊柱和髋部进行静态拉伸;每次训练30~40 min,每周3次,共2周。

1.2.2 观察组 在核心稳定训练的基础上,采用筋膜释放技术手法对病人进行腰背部筋膜放松,松解的区域有竖脊肌、髂腰肌、腰方肌及胸腰筋膜[9]。①竖脊肌:病人坐在合适的凳子上,治疗师用鹰嘴沿双侧椎旁肌纵向滑动,病人慢慢向前弯曲脊柱,从颈椎到骶椎,一次一节椎骨,重复3次;②髂腰肌:病人仰卧位,治疗师将双手置于距脐外下侧3 cm处,手指沿髂前上棘向下深入腹部内侧,沿髂腰肌筋膜横向滑动诱导肌肉筋膜松解。左右髂腰肌上各重复5 min;③腰方肌:病人侧卧位,治疗师屈指将指腹置于髂骨上方、腰椎旁肌外侧,将手指斜向脊柱,施加压力于腰方肌,嘱病人慢慢将上方的腿蹬直,再缓缓收回。左右腰方肌各持续5 min;④胸腰筋膜:病人俯卧位,治疗师双手交叉放在T12~L1水平和骶骨上,沿筋膜进行缓缓牵伸,每次5 min;每次治疗30~40 min,每周3次,共2周。

1.3 疗效评价两组病人分别在治疗前(T0)、治疗1周(T1)及治疗2周(T2)后进行评估,评估指标包括Schober试验、视觉模拟评分法(VAS)、Oswestry功能障碍指数(ODI)评分及恐惧-回避信念问卷(FABQ)评分。

1.3.1 Schober试验 测量腰椎矢状面的活动度,病人直立,以两髂后上棘连线的中点为起点向上10 cm 做一标记。让病人尽力弯腰(双膝伸直),再测量两点间的距离,计算两者之间增加的距离。反复测量3次,取平均值,重复测试间隔时间为30 s。

1.3.2 VAS 评价疼痛程度,VAS评分的评价方法是在10 cm的线段,左端为0,表示“无痛”,右端为10,表示“剧烈疼痛”,让病人自己标记出疼痛的得分,得分越高,表示疼痛强度越高。

1.3.3 ODI 评定病人的生活质量,由10个问题组成,包括疼痛的强度、生活自理、提物、步行、坐位、站立、干扰睡眠、性生活、社会活动、旅游共10个方面的情况,每个问题6个选项,得分为0到5分,最高分50分,得分越高功能障碍越严重,生活质量越差。

1.3.4 FABQ FABQ评估侧重于对身体活动引起的疼痛的恐惧,由16个项目组成,每个项目得分为0到6分,总分为0到96分,得分越高表明恐惧回避信念水平越高。

1.4 统计学方法采用SPSS 25.0软件进行统计学分析,计数资料采用χ2检验。计量资料符合正态分布,以±s表示,采用t检验。三个时间点上数据观测,两两比较采用双因素重复测量方差分析。P<0.05认为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 Schober试验评分观察组与对照组在T1和T2的前屈水平显著高于T0,且观察组在T1和T2的前屈水平显著高于同期对照组。见表2。

表2 慢性非特异性腰痛40例治疗前后前屈结果比较/(cm,± s)

表2 慢性非特异性腰痛40例治疗前后前屈结果比较/(cm,± s)

注:T0为治疗前,T1为治疗1周,T2为治疗2周结束时。①与本组治疗前相比,P<0.05。②与同期对照组治疗后相比,P<0.05。③与本组治疗1周后相比,P<0.05。

组别对照组观察组F值P 值例数20 20 T0 2.48±1.02 3.05±1.27 4.10 0.057 T1 2.98±1.14①3.73±1.16①②5.74 0.027 T2 2.98±1.24①4.13±1.04①②③12.71 0.002 F值27.14 74.17 P值<0.001<0.001

2.2 VAS评分观察组与对照组在T1和T2的疼痛评分显著低于T0,且观察组在T1和T2的疼痛评分显著低于同期对照组。见表3。

表3 慢性非特异性腰痛40例治疗前后VAS评分比较/(分,± s)

表3 慢性非特异性腰痛40例治疗前后VAS评分比较/(分,± s)

注:T0为治疗前,T1为治疗1周,T2为治疗2周结束时。①与本组治疗前相比,P<0.05。②与同期对照组治疗后相比,P<0.05。③与本组治疗1周后相比,P<0.05。

组别对照组观察组F值P值例数20 20 T0 4.90±1.27 4.70±1.13 0.33 0.573 T1 4.25±1.33①2.90±1.28①②12.03 0.003 T2 3.24±1.59①③1.45±1.22①②③15.90 0.001 F值57.91 468.52 P值<0.001<0.001

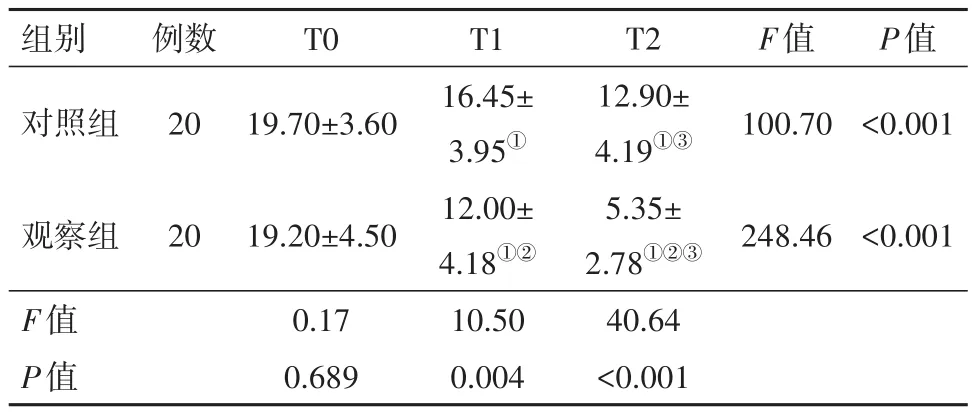

2.3 ODI评分观察组与对照组在T1和T2的功能障碍指数评分显著低于T0,且观察组在T1和T2的功能障碍指数评分显著低于同期对照组。见表4。

表4 慢性非特异性腰痛40例治疗前后ODI评分比较/(分,± s)

表4 慢性非特异性腰痛40例治疗前后ODI评分比较/(分,± s)

注:T0为治疗前,T1为治疗1周,T2为治疗2周结束时。①与本组治疗前相比,P<0.05。②与同期对照组治疗后相比,P<0.05。③与本组治疗1周后相比,P<0.05。

组别对照组观察组F值P值例数20 20 T0 19.70±3.60 19.20±4.50 0.17 0.689 T1 16.45±3.95①12.00±4.18①②10.50 0.004 T2 12.90±4.19①③5.35±2.78①②③40.64<0.001 F值100.70 248.46 P值<0.001<0.001

2.4 FABQ评分观察组与对照组在T1和T2的运动恐惧评分均显著低于T0,观察组在T1的运动恐惧评分与同期对照组比较,差异无统计学意义(P=0.057),观察组在T2的运动恐惧评分均显著低于同期对照组,差异有统计学意义(P<0.001)。见表5。

表5 慢性非特异性腰痛40例治疗前后FABQ评分比较/(分,± s)

表5 慢性非特异性腰痛40例治疗前后FABQ评分比较/(分,± s)

注:T0为治疗前,T1为治疗1周,T2为治疗2周结束时。①与本组治疗前相比,P<0.05。②与同期对照组治疗后相比,P<0.05。③与本组治疗1周后相比,P<0.05。

组别对照组观察组F值P值例数20 20 T0 45.70±12.54 45.90±14.06 0.00 0.956 T1 43.80±12.66①36.60±11.16①4.12 0.057 T2 43.10±12.30①29.95±9.93①②③18.22<0.001 F值17.73 100.12 P值<0.001<0.001

3 讨论

慢性腰痛是世界上最常见的肌肉骨骼疾病之一,点患病率为21%~33%,年患病率为22%~65%,终生患病率高达84%[10-11]。慢性腰痛病人的疼痛及腰椎活动受限的症状是造成病人生活质量下降的常见原因,也是全球性医疗、社会和经济负担的主要原因。本研究的结果显示经过2周筋膜释放技术联合核心稳定训练,可显著改善慢性非特异性腰痛病人的腰椎前屈水平,降低疼痛感受,改善生活质量和运动恐惧心理。

急性腰痛病人腰背部筋膜损伤后,机体会出现应激性炎症反应[12],同时局部稳定肌功能被抑制,核心稳定性下降[13]。如未及时有效干预,腰椎周围肌群和臀部肌群萎缩,腰骶本体感觉和核心肌肉募集模式改变,运动控制能力减弱[14],影响脊柱负荷而导致腰痛迁延不愈或反复发作[15]。创伤、不良姿势和异常运动模式反复出现,局部筋膜发生致密化,疼痛加剧,影响关节活动范围[16]。剧烈的疼痛使病人倾向于减少身体活动和社会参与的数量和强度,即CNLBP病人的疼痛导致运动回避现象。

核心稳定性训练以强化核心肌群力量为主,增加关节周围肌腱、韧带等结缔组织弹性,帮助维持躯干协调与平衡能力[17]。其作用机制如下:①对深层局部稳定肌群进行力量、稳定、平衡等能力的训练,增加躯干的控制能力[18];②增加局部血液循环,促进炎症吸收[19]。本实验中对照组的CNLBP病人经过两周的治疗后,腰椎活动度、疼痛评分及功能障碍指数有明显改善,运动恐惧评分也较前改善[20]。

MFR是一种安全可靠的手法治疗技术,减少筋膜限制,改善躯体灵活性。已有研究表明,MFR与常规治疗结合可立即缓解疼痛,改善局部张力[21]。MFR的主要作用机制如下:①刺激高尔基体,降低组织的张力和硬度,恢复力线[22];②使透明质酸解聚,黏滞性降低,增加筋膜组织层之间的滑动能力[23];③改善局部组织水合作用,促进炎症和水肿消退[3,24],同时刺激基质重塑,降低肌筋膜神经末梢的痛觉感受[25]。

本研究中对CNLBP病人进行两周的筋膜释放技术结合核心稳定训练治疗,结果显示MRF可以随着时间的变化改善CNLBP病人的腰椎活动度,减轻病人的疼痛感受、功能障碍状况及恐惧回避心理。两种治疗方案均能有效增加CNLBP病人的Schober试验结果,且观察组的改善情况较对照组更加显著。治疗一周及两周后,两组的VAS评分及ODI评分均较治疗前明显降低,且治疗两周后的VAS评分及ODI评分较治疗一周明显降低,观察组较对照组明显降低。治疗后,两组的FABQ评分较治疗前显著降低,且观察组的改善情况较对照组更加显著。但对照组治疗2周后的Schober试验结果及FABQ评分较治疗1周后改善不显著,这可以归结为CNLBP病人的症状与多种因素有关,如筋膜致密化、局部炎症、肌肉力量不平衡、局部肌群的紧张和痉挛等,只增加核心肌群的肌力并不能完全改善病人的症状。本研究观察组对CNLBP病人给予核心肌力训练的基础上增加肌筋膜释放技术,可以帮助缓解和消除肌肉的紧张与痉挛,改变组织应力状态,协调整体张力,重建脊柱平衡。

筋膜释放技术是国内外较为新型的治疗方法,相关文献报道较少,机制尚不明确;且筋膜释放技术应用于非特异性腰痛的治疗还处于初步阶段。本研究将筋膜释放技术联合核心稳定训练与单独的核心稳定训练治疗CNLBP的临床疗效进行比较,首次采用双因素重复测量方差分析,减小统计误差,结果表明联合治疗对CNLBP病人的腰椎活动度、疼痛状况、功能障碍情况及运动恐惧回避心理疗效显著,值得临床进一步研究和推广。但目前的研究仍存在不足之处,首先纳入的样本量较少,导致治疗1周后两组FABQ结果的差异不明显;其次本研究没有进行长期随访,难以对筋膜释放技术的长期疗效进行追踪;本研究使用的评估方式为量表和功能性评估,没有对治疗前后筋膜的滑动情况进行检测,难以获得更精确的反应治疗效果的指标。因此在下一步的研究中,我们仍需要大样本、多中心、长期的临床试验,采用更精准的评价手段进行全方位观察疗效,以进一步了解筋膜释放技术治疗CNLBP的作用机制。