从汉代琥珀珠饰艺术看中西文化的融合

2023-01-30蔡青

蔡 青

(湖北美术学院,湖北 武汉 430205)

琥珀是植物树脂经过至少4万年(14C 测年法的上限)的地质演化而形成的化石[1],它作为一类珍贵的有机宝石,在人类文明发展史中被赋予了丰富的文化意蕴。在古代中国,琥珀遗存最早出现于商代晚期,见于四川三星堆[2]及山西林遮峪遗址[3],此后销匿。至东周时期,琥珀又零星出现于浙江绍兴[4]、宁夏固原[5],云南楚雄[6]等处的东周墓葬中。自汉代丝绸之路发展以来,琥珀才有了较大面积的传播。从历史产区看,波罗的海沿岸地区是世界上最大、历史最悠久的琥珀产区,由波罗的海到地中海、黑海沿岸城市的琥珀贸易路线自公元前2000年即已形成,被称作“琥珀之路”。西汉时,这一联结东中欧的重要商道和沟通亚欧的丝绸之路在古罗马相对接。此外,东南亚缅甸克钦邦密支那胡康河谷地区是琥珀的另一重要历史产区。该产区靠近我国云南,在历史上曾先后为汉代的哀牢国、永昌郡辖境。古文献中载哀牢“出铜、铁、铅、锡、金、银、光珠、琥珀……”,益州永昌郡“多出异物”[7-8]。该处是西南丝绸之路门户,为中国历史上琥珀的主要材料来源地之一。我国辽宁抚顺虽也产宝石级琥珀,但该矿区直到建国后方被重视,并非历史上中国琥珀的主要材料来源地。因此,琥珀的历史产地特征决定了其承载有外来文化因素。

汉代琥珀制品种类丰富,其中有以琥珀取代传统玉材,制作中原旧有器物的,如琥珀玺印,其从形制、钮式到印文均见于同期其他材质玺印;如广西贵县火车站M34出土的环形佩,其首尾相连的螭龙造型与同类传统玉雕无有二致。但总体上看,汉代时与中原传统器物造型类同的琥珀制品少,占主流的是异域特征明显的微雕形珠饰。这类珠饰秀巧凝练,与汉代时以力为美、以大是崇的本土风尚相异。琥珀微雕珠饰便携、价昂,易于通过商贸活动实现远距离运输,一直是汉王朝从东南亚、西亚乃至地中海地区输入的主要商品,既是商品,也是多元文化载体,是反映跨区域文化间关联性的重要实物资料。在前人的研究中,有对于广州、湖南等地出土珠饰的综合性研究[9-10],也有对于中国古代琥珀造型、工艺的关注[11],还有基于考古学对出土琥珀制品地域分布特征的分析[12]。但在以往研究中,尚缺乏以汉代琥珀珠饰为着眼点,对区域文化之间关联性的探究。在本文,笔者从考古材料出发,结合考古学、图像学的研究方法,从视觉文化角度分析了汉代琥珀珠饰品的造型母题来源和文化构成因素,以期对汉代中西文化的碰撞与交融有更深了解。汉代琥珀珠饰的造型主要有狮、蛙、羊、龟、鸟禽等肖生形,也有胜、兵器、壶等器物形,其中以狮、胜、手戟造型的微雕珠饰最具典型代表性,故本文以此三类母题珠饰作为主要研究对象。

1 琥珀狮形珠

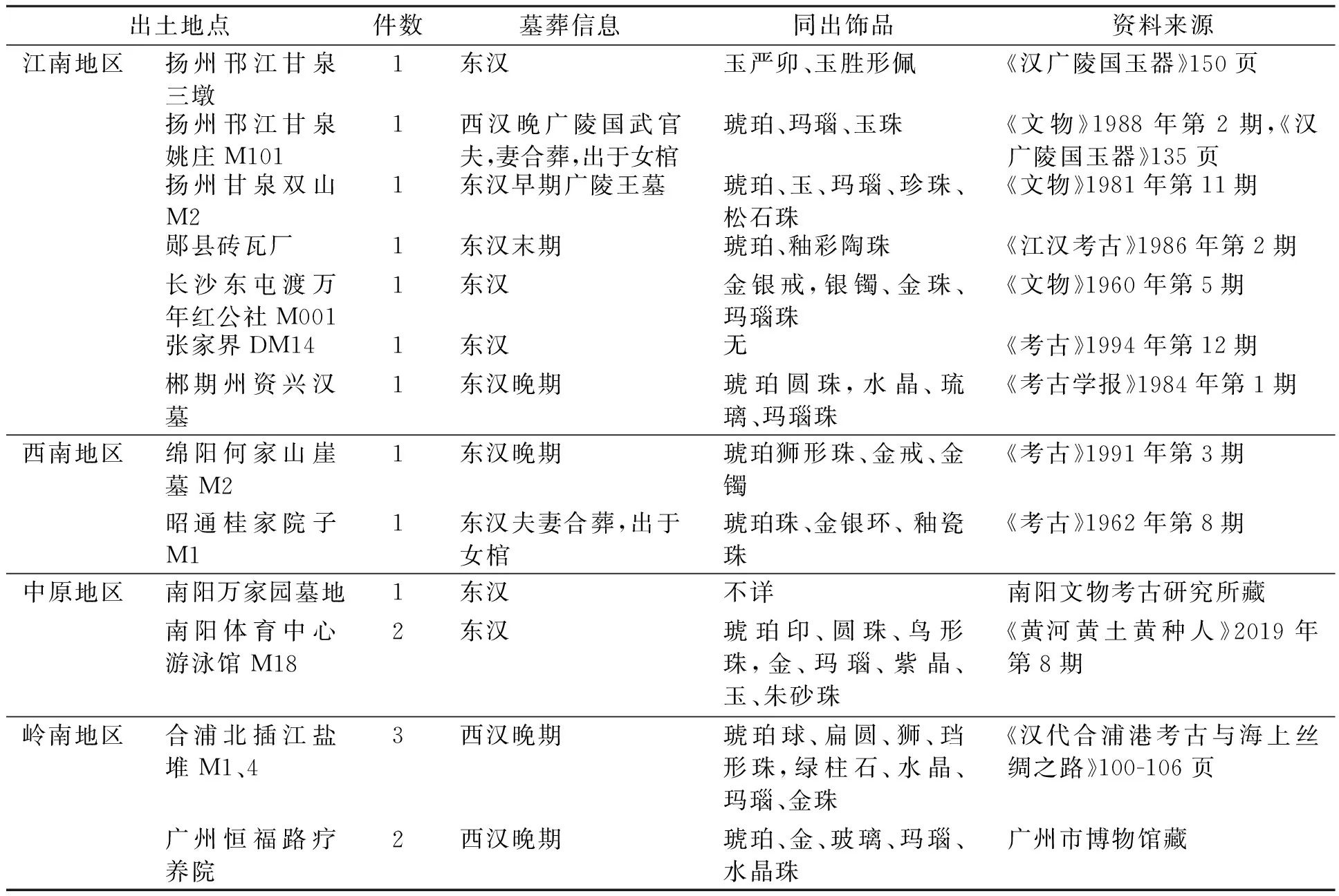

汉代琥珀微雕珠饰中,以狮形饰为大宗,其盛行时间最长,分布地域最广。现将搜集到的考古材料加以整理,见表1所示。从目前掌握的考古材料看,沧州献县M36出土的琥珀狮形珠是所知年代最早者,为西汉早期偏晚的河间国王室贵族所有。年代较早的狮形珠还见于长沙、南昌、阳高、广州等处的西汉中期墓葬中,前两处分别为长沙国、海昏侯国王室墓,后两处墓葬则分别位于汉匈接壤处和南海丝绸之路口岸。可见,早期狮形珠属罕见奢侈品,拥有者仅为少数高等级王侯贵族,以及较易获得域外贸易成果的边地人群。西汉中后期,琥珀狮形珠的数量明显增多,且持续盛行,至东汉时数量达最多。

表1 出土的汉代狮形珠Table 1 Unearthed lion-shaped beads of the Han Dynasty

表1(续)

汉代之前的琥珀珠饰,如东周时期绍兴306号越国墓、宁夏固原于家庄墓地、云南万家坝古墓群所出琥珀珠皆为简单圆珠形。据上文,自西汉中期始盛行琥珀雕件,这与古籍文献中记载情况相对应。西汉初期成书的《新语·道基篇》载:“琥珀珊瑚,翠羽珠玉,山生水藏,择地而居”[13],是首次出现“琥珀”一词,并提及其产状。至西汉中期《急就篇》云:“系臂琅轩虎魄龙......射鬾辟邪除群凶”[14],则体现佩戴琥珀雕件已是彼时的风尚,且与辟邪文化相融合。从出土琥珀狮形珠的墓葬信息看,两汉狮形琥珀珠的佩戴者男女皆有。女性所佩狮形珠常与其他多种珠饰组合为复杂串饰(如献县M36、邗江甘泉M102所出),而男性所佩狮形珠则通常无有或仅有各别与之相组配的珠饰(如海昏侯墓、何家山崖墓M2所出)。另据河北贾各庄瓮棺葬的出土品,即汉代儿童亦佩戴琥珀狮形珠,可见,佩戴琥珀狮形珠的风尚跨越性别、年龄,该类珠饰的视觉形象为自西汉中期以来被社会广泛认知的一类文化符号。

狮形珠的造型以猫科动物为基本形,似狮类虎,为舶来物种,原产于非洲,其分布区域沿地中海南岸延伸于伊朗高原和印度西部,最北可达阿富汗,在汉代传入中国。《汉书·西域传》载乌弋山离国(今伊朗地区)有狮子,文景后狮子等“殊方异物”络绎被进献到中原[15]。相较于真狮,狮艺术母题传入更早,东周时即出现带翼神兽形器。翼兽原型为流行于欧亚大草原的狮、鹰组合神兽“格里芬”。传入中原后,狮形象与文化意涵丰富的本土传统虎形象相结合,于汉代化为辟邪。汉代陵墓石雕中,辟邪是重要题材,多为典型翼狮造型,呈昂首行进态,威武雄肆。狮形珠是另一种表现形式。这类珠饰用材以琥珀为主,绝大多数造型风格简化写意,也有具象刻画出五官、翼角或脖颈鬃毛,以强化狮形特征者(图1)[16]。狮形珠的造型均呈蹲卧态狮,显温驯乖顺。狮在佛教诞生时即被视为护法灵兽,备受尊崇,以蹲卧态为主的驯狮形象常见于古印度佛教艺术,如印度佛教早期遗存桑奇佛塔上即刻有蹲卧翼狮(图2)[17]。同类蹲伏状狮形珠也见于公元前1世纪至公元1世纪的印度塔克西拉遗址,以及东南亚缅甸、越南、泰国地区[10,18]。可推断,汉代狮形珠应是从印度由西南或南海丝绸之路传入。汉代中期汉武帝遣使开辟中国通往南海诸国的航线,新颖珠饰由早期国际贸易网络引入,东汉时期,珠饰数量增长,出现本土制作的珠饰。如徐州土山汉墓出土的琥珀狮形珠,有明显本土化特征,其额上增饰了双角,两侧身饰翼纹,腹部刻化双乳、肚脐,是经融合中原玉雕艺术衍化的辟邪形象(图3)[11]。

图1 合浦凸鬼岭汽齿厂M30B出土狮形珠Fig.1 Lion-shaped bead unearthed from Tuguiling Tomb M30B

图2 桑奇大塔北门石刻翼狮Fig.2 Stone paired winged beasts at the north gate of the Great Stupa at Sanchi

图3 徐州土山汉墓出土狮形珠Fig.3 Lion-shaped bead unearthed from Han Dynasty tombs in the Tushan Mountains of Xuzhou

2 琥珀胜形珠

由考古文献资料看(详细信息见表2),琥珀胜形珠出现于西汉晚期,其分布区域包括扬州、广州、南阳等两汉时期重要的商业都会,以及云南、湖南的部分地区,但在北方黄河流域并未流传。

表2 出土的汉代胜形珠Table 2 Unearthed “Sheng”-shaped beads of the Han Dynasty

胜的形制呈对称状,上下端为水平台面,台面下方对称收束,中部轮廓为外凸圆弧形。目前所见出土琥珀胜形珠呈两胜相连态,可分为三类(图4):(1)原型胜以中轴相连(南阳体育中心M18、甘泉姚庄M101、合浦北插江盐堆、广州恒福路疗养院所出属此类);(2)窄型胜以中轴相连(邗江双山M2、邗江甘泉三墩、资兴汉墓、昭通桂家院子所出属此类);(3)简化抽象连胜(万家园M26、张家界DM14、郧县砖瓦厂、长沙东屯渡、绵阳崖墓M2)。其中,第一类全出自西汉晚期墓葬,而第二、三类皆出现在东汉墓中。后两者在考古学界分别被称为“司南佩”“工字形佩”。但这类饰物与司南的相关性无切实材料可证,仅因部分玉“司南佩”上部的勺形雕饰而臆断其代表司南,而该勺状物理解为贯连两胜间末端起约束作用的栓销类构件更为合理;“工字形佩”同样也是以外观抽象形名之。实际上,由出现时间和造形演变关系看,这两类器物均是由第一类“连胜”的简化变形,主体皆为胜。

图4 琥珀胜形珠饰[19-20]Fig.4 “Sheng”-shaped amber beads

胜与西王母紧密相连,《山海经》描写西王母“蓬发戴胜”“梯几而戴胜(杖)”“戴胜虎齿”[21],汉画像中也以胜作为西王母图像不可缺少的核心元素。西王母崇拜滋生于战国,在新莽时因西汉晚期“传西王母筹”的群众运动而获官方倡导[15]。目前考古所见胜形饰即初现于西汉晚期。

西王母常与地理方位“西”关联。《穆天子传》载周天子西征“宾于西王母”[22],《山海经·西山经》云西王母居西极[21],《史记·大宛列传》载安息长老言西王母来自条枝(今叙利亚),无一不指出西王母并非源自中土[23]。胜作为西王母象征,自带西方外来色彩,其形象来源尚无定论。值得注意的是,胜在汉画像石中描绘于西王母正面端坐像,这类图像作为西王母图像的标准形式贯穿于东汉,其构图强调对称及偶像的正面表现,是源于印度佛教的偶像式构图[24]。此外,东汉西南地区西王母形象有高肉髻、白毫、头光、手印等佛教艺术因素,体现了“西王母+佛教图像”模式[25]。又,彼时该地区墓门上最常见的图像为象征西王母的独立胜图像[26]。结合胜形珠盛行的地域看,其流传轨迹和佛教南传路线亦有重合之处[27](1)汉代时佛教文化传播路线主要有经印度—柬埔寨—交趾(广州)入长江流域的“交广道”,以及经印度—缅甸—永昌(保山)—昆明—成都而东下长江流域的"蜀身毒道".。据种种迹象,或可从早期佛教艺术文化中寻找胜形象的来源。

胜形象在文化含义上体现本土性。西王母职能为“司天之厉及五残”[21],是主“刑杀”之神,胜作为西王母的标志亦含“兵刑”之意,与辟兵辟邪思想相契合。如表2中所列,邗江甘泉三墩琥珀胜形珠与玉严卯同出,另据目前所见考古材料,出土刚卯、严卯的墓中基本均出土有胜形佩。刚卯、严卯是中国历代玉器中少见的刻有文字以强调功用的玉器,为汉代典型辟邪佩物。胜形饰与这类玉器常相伴出,也是其具辟邪含义的佐证。

3 琥珀五兵形珠

汉代时,出现以剑、钺、戟、矛、盾等兵器为造型母题的配饰,名五兵佩。目前考古所见有山东永城黄土山梁王后墓M2出土的玉矛、钺、手戟形珠[28],南阳宛运小区M35出土的琥珀手戟形珠(图5)(2)宛运小区 M35 为西汉贵族墓,该墓葬材料尚未发表,其基本信息由南阳考古研究所乔保同所长提供,在此谨表谢意.,南昌海昏侯刘胜墓园M5出土的玉手戟形珠(3)报道于纪录片《海昏侯大墓考古发掘现场(十)》,考古报告尚未发表.,扬州西湖胡场M14出土的玉矛形珠、玳瑁手戟形珠[29],以及陕西咸阳马泉公社墓出土的玉矛形珠[30]。上述五兵类珠饰全部出土于西汉时期的墓葬,其中所知年代最早者为永城黄土山M2,为西汉中期墓葬。

图5 手戟形琥珀珠饰Fig.5 Ji-shaped amber bead

目前,出土的琥珀质五兵类型珠饰仅见有手戟造型,其基本形为上部两旁刃分叉侧弯,一侧长、一侧短,下部聚合为短柄,柄部穿小孔。笔者曾详考这类珠饰的造型来源,指出其原型为西汉时期始出现的“手戟式鸡鸣戟”[31]。《释名·释兵》云手戟为“有枝之兵”[32],“枝”即上述分叉状旁刃。“鸡鸣戟”则为援与内部均侧向斜出的戟,《周礼·考工记·冶氏》疏云:“谓之鸡鸣者,以其胡似鸡鸣故也”[33]。目前所见鸡鸣形戟主要出土自西汉诸侯王墓,如徐州狮子山楚王墓、淄博西汉齐王五号随葬器物坑、盱眙大云山西汉江都王陵一号墓中出土有该类兵器[34-36]。据目前所见考古资料统计,以兵器为造型母题的珠饰主要出现于北方中原一带,而在岭南、西南等珠饰文化发达、珠饰品富集之地却并没有发现。笔者推断,佩戴这类兵器母题珠饰的风尚兴起于西汉中期中原文化核心区。

呈现五兵题材的汉代遗存并不乏见,如辽宁苗圃、河北石家庄东岗村、安徽滁州天长县汉墓中均出土有神怪执五兵造型的铜带钩[37-39]。类似铜带钩还有分别藏于美国弗利尔博物馆、旧金山亚洲艺术博物馆的两件(图6)[40-41]。另外,沂南北寨汉墓和山东武氏祠汉画像石上也有同类神怪持兵题材图像,表现的是《周礼·夏官·方相氏》中所载“执戈扬盾”的方相氏[33]。手持戈兵以驱鬼辟邪的方相氏是汉代重要的艺术题材。画像石和带钩上为其完整像,而兵饰则是以局部代整体,以方相氏所执之兵象征性的表现辟邪礼俗。此外,这类兵饰还有辟兵含义。汉随楚绪,盛行巫傩文化,汉中原文化中的方相氏亦即楚苗蛮文化中的蚩尤氏。先秦文献中多有关于“蚩尤作五兵”的记载,两汉时,蚩尤即以“兵主”身份备受尊崇,“蚩尤之祀”被纳入正式祭祀体系[42]。上述带钩和画像中,神怪常四肢、嘴部持兵,合“五兵”之数。汉代有“阳遂求福,蚩尤辟兵”之说[43],辟兵即弭兵灾、远疫疾。五兵形珠饰可视为含带辟邪辟兵文化象征意的护符。

图6 神怪持兵器带钩Fig.6 Belt hooks in the shape of mythical beast holding weapons

呈现蚩尤持兵题材的汉代遗存主要出现在山东、河南、陕西等中原文化区,同五兵形珠饰一样,不见于西南、岭南等“化外之地”,可知五兵类型的珠饰为本土制作。但佩戴兵饰的风尚并未见于中原本土文化传统,而是可在公元一世纪初的古印度佛教石刻中找到类似的视觉文化遗存。如始建于公元前2世纪的巴尔胡特大塔北门柱上雕刻有佩戴短戟、三宝标形珠饰的旃陀罗药叉女(图7)[44]。始建于公元前1世纪的桑奇大塔上北门左柱上,也雕刻有由戟、三宝标、钺、盾形珠的串饰(图8)[45]。西汉中原地区出现的兵饰从母题类型与古印度佛教石雕图像中呈现的兵饰相类同。从历史背景看,古印度是有佩戴兵饰的文化传统的。公元前5世纪到公元1世纪为印度的“无佛像时代”,佛教艺术中不出现佛陀像,而是以象征物来替代。三宝标即是佛陀的一种象征符号,戟、钺、盾等兵器则带有护法含义。综上,西汉中期以来,中原地区吸收了这一艺术表现形式,但在象征意涵上,却由佛教护法器,转变为了辟兵护符。

图7 巴尔胡特大塔上浮雕的兵器形项饰Fig.7 A necklace with weapon elements carved on the Great Tower of Balhut

图8 桑奇大塔浮雕兵器形项饰Fig.8 A necklace with weapon elements carved on the Great Stupa at Sanchi

4 认识与结论

一般认为,汉文化的形成是在西汉中期的汉武帝执政时期,而汉文化的进一步发展是在西汉中晚期。从本文分析可知,汉代琥珀珠饰的发展与汉文化的发展具有鲜明的同步性。琥珀珠饰所表征的汉文化是中原本土文化和域外文化经碰撞、融合后的产物。一方面丝绸之路的发展,带来了琥珀原料,引入了新颖的造型母题,另一方面,汉代本土的文化以强大的涵容力,将所吸收的外来文化因素纳入汉代民间信仰体系。琥珀珠饰体现的中西文化交融,是审美意识上的,也是功能性上的,它们既为具有装饰功能的饰品,同时也是具有辟兵辟邪含义的祥符。

文中所述三类琥珀珠饰存续时间和范围各有不同,其中狮形珠最为普遍,胜形珠主要集中于南方对外贸易覆盖区,五兵类型的珠饰最为小众,仅短暂的在西汉时期流传于中原文化占主导的区域。可见,汉代在大一统的政治局面下,文化上仍然有因地而异的区域性特点。此外,外来文化进入后,有多样的吸收融合机制。有的是依托原有视觉艺术形象,赋予新的文化意涵,文中所述狮形珠的传播即为此类,其由原初的佛教艺术形象转变为汉代本土的辟邪神兽。有的则是外来艺术形式与本土艺术母题的融合,如胜及五兵,均是较早存在于中原传统文化系统中的,继而在外来文化风潮中演变为新颖的珠饰造型母题。值得思考的是,文中所提及的三类典型琥珀珠饰,都体现了与早期印度佛教艺术文化的关联性。两汉时期,南海与西南丝路是包括珠饰等奢侈品的主要贸易通道。与西南、南海对外贸易发生关联的主要是南亚、东南亚地区,这些地区主流文化即为佛教文化。西南、南海贸易通道也是佛教南传线路,从中国早期佛教遗存看,南传系统在传播时间上远早于北方。汉代琥珀珠饰艺术与早期印度佛教艺术的关联性,是后续应继续探究的问题。本文只是初步整理分析所形成的认识和结论,后续还需做大量佐证工作,上述推断,或可供学者们作进一步研究的参考。