随侯之珠:以古代文献为重点的新线索

2023-01-30王文心杨明星

王文心,杨明星

(1.中国地质大学(武汉)珠宝学院,湖北 武汉 430074; 2.湖北省人文社科研究基地“珠宝首饰传承与创新发展研究中心”,湖北 武汉 430074)

上至先秦古文献、下至清代古典籍中,“随侯珠”一词频频出现。但因其实物年代久远,文献又各有所指,随侯之珠真正的身份渐渐淹没于历史的迷雾之中。幸而,考古学的发展为我们打开历史谜团提供了新的线索,得以用科学审慎的眼光重审之、溯求之——20世纪70年代末,湖北随县曾侯乙墓出土了大量战国蜻蜓眼玻璃珠,引发了学术界对随侯珠其物的新讨论。1993年,郝用威在《随珠探源》[1]中讨论其起源、产地、材质,并提出珍珠、萤石、料珠和金刚石说,且予以史学和科学的论证;同年,霍有光在《随珠探秘》[2]中提出了三种随侯之珠可能的材料,其一为蛇衔明珠说,其二为金刚石说,其三为人造宝石说;其后,在收藏界,傅举有于《随珠明月 楚璧夜光 中国古代的玻璃》[3,4]中,将中国古代玻璃与随侯珠直接联系,展开对中国古代玻璃的详细介绍;朱晓丽在《中国古代珠子》[5]一书中不仅讨论随侯珠的材质,更涉及曾国与随国之间的关系;伏俊琏,王涵的《敦煌本<伤蛇曲子>与民间的恩施观念》[6]从敦煌写本出发,探讨了“蛇衔明珠”故事的起源。随着人们对史料及考古资料掌握的不断深入,关于随侯之珠的讨论愈发全面了。然而,“随后之珠”的真面目仍然模糊不清。

学术界通过不同的角度和证据对随侯之珠进行了多方探讨,其中文献考据的方法尤为常见。为了能进一步探索“随后之珠”的真相,本文注意到在先秦和汉及距汉不远的魏晋,人们对随侯之珠的看法之嬗变,采用文渊阁中华经典古籍库、爱如生中国基本古籍库等历史学研究常用数据库,以 “随侯之珠”、“隋侯之珠”、“随珠”、“隋珠”、“随和”、“隋和”、“随侯珠”、“隋侯珠”为关键词,并排摸了“随侯”、“隋侯”字段,对古代文献进行了筛选;通过对经典文献版本进行梳理,严格区分文献的成文时间,仅使用先秦、汉及少量魏晋时期撰写的汉代史料作为核心文献,并重新对随侯之珠形成的时空、材质等情况进行了分析。

1 随侯之珠的形成时间

1.1 提及“随侯之珠”的文献时间截点

在传世文献中,最早在春秋战国时期已提及随侯之珠,涉及多位先秦诸子。尽管这些文献的成书年代在学术界存在一些争论,亦或被认为是汉代人重编,但先秦文献的行文中诸子在劝谏其所事之主时,都是将“随侯之珠”加以抽象利用,如《文子》中记载老子曰:“得隋侯之珠,不如得事之所由。”[7]将随侯之珠与事之所由相比较;《墨子》曰:“和氏之璧,隋侯之珠,三棘六异,此诸侯之所谓良宝也。可以富国家,衆人民,治刑政,安社稷乎?曰:不可。”[8]展开了随侯之珠等诸侯宝物是否为安天下之宝的讨论,用于阐述自己的治国理论;《庄子》记载了子华子见昭僖侯时的观点:“今且有人于此,以随侯之珠弹千仞之雀,世必笑之。是何也?则其所用者重而所要者轻也。”[9]子华子用随珠弹雀为比喻,告诫身为大国的君主,不能轻视生命,轻率躁动地治理天下。昭僖侯为韩国国君,其在位时间为战国中期。如果本文采纳《文子》中引述老子观点的事实,而将故事发生的时间推至与老子同时,那么随侯之珠被诸侯重视的时期,则至晚发生在春秋末期。而这种抽象的意向为《文子》《墨子》《庄子》《韩非子》[10]广泛接受并用于劝导,乃至成为脍炙人口的典故,可以令人确信,早在汉代以前,随侯之珠就已经被世人熟知,首次出现的年代要早于这几本文献的成书年代。

1.2 由和氏璧的时间点推测随侯之珠的时间

在先秦时期,隋侯之珠与和氏之璧在文献中往往并列出现,此情况既说明随珠和璧的珍贵程度相当,也说明在和氏璧出现并名声大噪的时期,随侯之珠也相应获得了同等的地位。《韩非子》云:“楚人和氏得玉璞楚山中”,接着叙述晋献楚厉王、武王而被刖左右足的经过,到楚文王时,“王乃使玉人理其璞而得宝焉,遂命曰‘和氏之璧’”。[10]据楚国大事年表[11]可知,公元前690年(武王51年),子文王立,公元前677年(文王十三年),文王卒。则和氏璧现世时间当在公元前677年前,即春秋早期,在此之后,世间逐渐形成了随珠和璧相耀生辉,口口相传的情况。

1.3 由随侯之珠出现的记述推测随侯之珠的时间

西汉《新序》中记载:“秦欲伐楚,使使者往观楚之宝器,楚王闻之,召令尹子西而问焉:‘秦欲观楚之宝器,吾和氏之璧,随侯之珠,可以示诸?’”[12]记录了一段昭奚恤与楚王的问答,事出秦国对于楚国的挑衅,欲观赏楚王内库的珍宝即随珠和璧,而在后文中,昭奚恤智答秦使者,化解危机。此事发生于楚宣王时期(公元前370-公元前340),则说明随侯之珠在战国中期即为楚国宝物。

先秦文献中,“随侯之珠”之名因“随”而始,即使这种珠子名声大噪的来由与风气由随候而开,到了战国中期这种以随侯之珠为贵的风气由楚国继承。随侯珠可能在随国数次被楚国攻打之后随着两国文化的逐步融合进入楚王视野,或在随国被灭国之时,作为珍宝落入楚王之手。方勤在《曾国历史与文化研究——以新出土考古材料为线索》[13]中认为,在春秋早期之时,曾楚在汉水流域开始遭遇战。目前大多数学者认为,曾国即是随国。虽然曾国具体何时灭国有待进一步探究,但综合考古发现最后一代曾侯是文峰塔墓地的曾侯丙墓,其年代界定为战国中期,则很可能在战国中期后秦统一的大背景下,随着秦占楚国故地,这种珍视随侯之珠的风气随楚国一并迁移至秦。这与以《新序》推断的战国中期时间下限相符。据此,随侯珠出现的时间下限不会晚于战国中期,亦可能在春秋早期就已出现并随两国不断交流而流入楚国。

总之,由文献学的角度出发,笔者认为,随侯之珠出现的时间应早于春秋早期。

2 随侯之珠的流转情况

在随侯之珠最早出现的秦朝以前的文献里,并不能发现随侯之珠产于何地,仿佛这种珠子,一出现,就与随侯的名字紧紧联系在一起,昭示着它的珍贵与特殊。反而由汉朝开始,古文献中才开始有相关随侯珠的描述以及在何地获得的记述。

节选早期文献中较为平实的描述,《新序》里楚宣王与昭奚恤的对答,将战国中期随侯之珠锁定在楚国[12]。《史记》中写到李斯的《谏逐客书》:“今陛下致昆山之玉,有随、和之宝,垂明月之珠……”,李斯此文借秦王从各国搜罗的珍宝比喻人才,从侧面印证,随侯之珠本身不原产于秦,而被秦王得到。《谏逐客书》还提到:“所以饰后宫充下陈娱心意说耳目者,必出于秦然后可,则是宛珠之簪,傅玑之珥……”[14],唐代司马贞后有索隠云:“宛音于阮反。傅音附。宛谓以珠宛转而装其簪。傅玑者,以玑傅着于珥。珥者,瑱也。玑是珠之不圆者。或云宛珠,随珠也。随在汉水之南,宛亦近汉,故云宛。傅玑者,女饰也,言女傅之珥,以玑爲之,并非秦所有物也。”其意思是,这种宛珠,就是随珠,产于靠近汉水的宛地,因为随国在汉水之南接近宛地,所以叫宛珠。如果认同唐代司马贞的看法,即宛珠是随珠,则随侯之珠的出处即是宛地。到了汉代,东汉班固的《汉书·西域传赞》记载:“立神明通天之台,兴造甲乙之帐,落以随珠和璧。天子负黼依,袭翠被,冯玉几而处其中。”[15]因文景之治,汉朝出现了天下殷富,财力有余,东西方商品互通的盛况。天子坐在通天台的帐中,帐上坠了随珠和璧。

所以,随着江山多次易主,随侯之珠也一直被统治者珍视,最先被随国国君奉为珍宝,战国早中期这股风气流传到楚国,由楚国继续发扬光大、名震诸侯国,继而在战国中期遭到秦王觊觎,再到秦始皇时已被秦所占有,最后被汉王朝得到。

3 随侯珠的尺寸分析

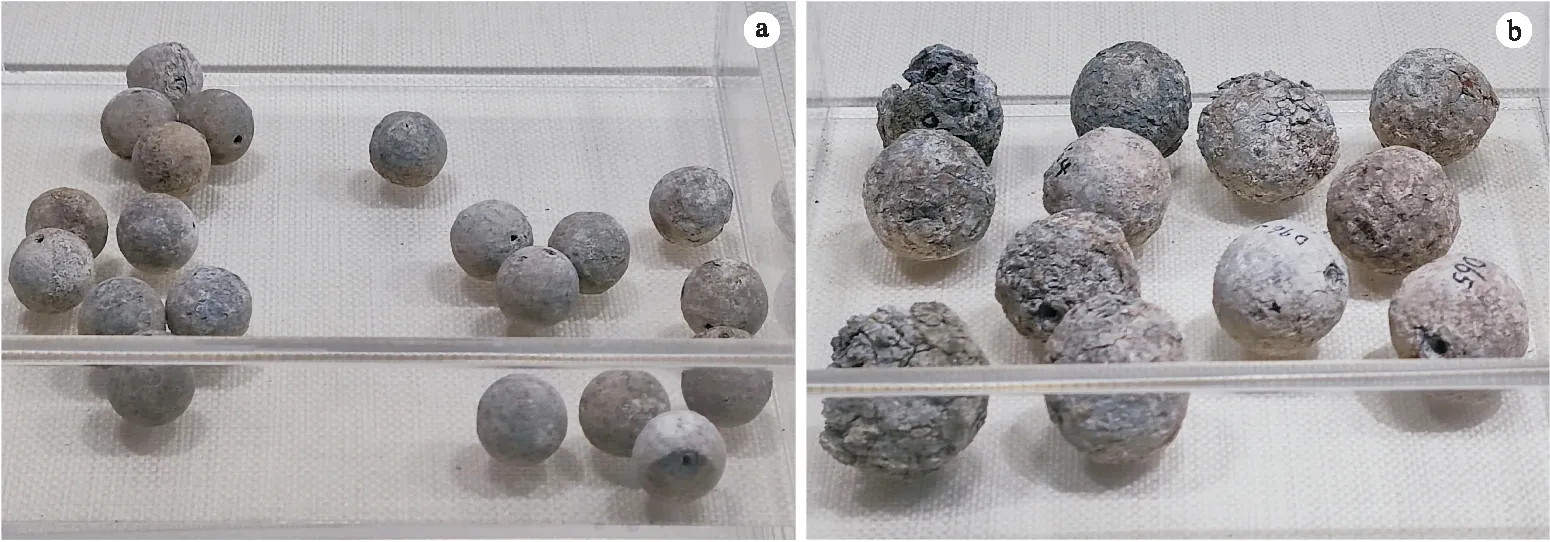

虽然随侯珠至今未能有确切所指,但其尺寸可通过不同的文献资料进行大致的推断。《庄子》中说:“以随侯之珠弹千仞之雀”[9],子华子以随珠弹雀作比,说明在不考虑珍贵与否、值得与否的情况下,随珠是可以作为弹丸使用的,其大小应与弹丸相仿。西汉《说苑》:“随侯之珠,国之宝也,然用之弹,曾不如泥丸。”[12]将隋侯之珠的尺寸与弹弓用的泥丸相比。《说文解字》解“弹”:“行丸也。从弓单声。弹或从弓持丸。”[16]广州西汉南越王墓出土两种尺寸的铅弹丸,一种发现于西耳室的药杵旁,直径为1.8 cm(图1a);还有一种是主棺室弩机旁的铅弹丸,直径2.9 cm(图1b)。或可为弹丸尺寸的参考[17]。

图1 广州西汉南越王墓出土铅弹丸:(a)药杵旁直径为1.8 cm的弹丸;(b)弩机旁直径为2.9 cm的弹丸Fig.1 Lead pellets excavated from the tomb of the Nanyue King of the Western Han Dynasty in Guangzhou: (a)pellets with a diameter of 1.8 cm next to the pestle; (b)pellets with a diameter of 2.9 cm next to the crossbow

《汉书》中云:“兴造甲乙之帐,落以随珠和璧,天子负黼依,袭翠被,冯玉几,而处其中。”[15]文中“落”通“络”,既然随珠是缀在天子帐幔之上,考虑负重,此珠也不会非常大。

4 随侯之珠的材质

早期文献中关于随侯之珠材质的讨论,集中在汉代成文的文献中。

4.1 人造材料说

东汉的王充在其《论衡》一书中曰:“然而道人消烁五石,作五色之玉,比之眞玉,光不殊别。……精耀如真,道士之教至,知巧之意加也。阳遂取火于天,五月丙午日中之时,消鍊五石,铸以爲器,磨砺生光,仰以向日,则火来至,此眞取火之道也。”[18]文中明确提出,随侯珠是采用矿石,并用火人工烧结而成,区别于天然产出的宝玉石。

4.2 天然材料说

4.2.1 珍珠

汉代成书的《潜夫论》:“夫和氏之璧,出于璞石;隋氏之珠,产于蜃蛤。”[19]意思是,和氏璧是名贵的,但它出于未经雕琢的玉石。隋侯珠是宝贵的,但它出于平常的蛤蜊。其涵义指平常的事物不可小觑,因为精华出于平常。这几句用于比喻宝贵的物品和有才能的人往往出于平常的物品和平常的人之中。相似的结论也出现在东汉班固《答宾戏》赋:“宾又不闻龢氏之璧韫于荆石,随侯之珠藏于蜯蛤虖?历世莫眡,不知其将含景耀,吐英精,旷千载而流夜光也。”[20]班固以为,随侯之珠属于蚌蛤珠,历经千年却流光婉转,并非在夜里发光的意思。

4.2.2 产于自然但未确定具体材质

《淮南鸿烈解》有多处原文及汉代以前的注释提及随侯之珠,与材质相关处:“故和氏之璧,随侯之珠,出于山渊之精。”原作者汉代刘安认为它产于山渊,看起来并不近水。同书中,汉代高诱注道:“隋侯,汉东之国,姬姓诸侯也。隋侯见大蛇伤断,以药傅之,后蛇于江中衔大珠以报之,因曰隋侯之珠,盖明月珠也。”[21]此处,高诱将随侯珠理解为一颗由灵蛇从江中取出的大而珍贵的月明珠,却不知这颗珠子具体是何材质,为何有月明的效果。要解答这个疑问,需探讨中国古人是否认为珍珠乃月明之珠。

中国人赏玩珍珠的历史由来已久。在古代,珍珠叫做真珠、蠙珠、蚌珠、珠玑、珍珠、珠等,又因产地和品种,有南珠、北珠、东珠等叫法上的区别。《尚书·禹贡》云:“淮夷蠙珠曁鱼。”[22]淮夷指的是淮水南北近海处。郑玄以为:“淮水上之夷民献此珠与鱼也。”孔颖达曰:“蠙是蚌之别名,此蚌出珠,遂以蠙为珠名。”由此可见早在大禹时代,中国就有了珍珠的采撷。

在汉代,有许多“月明”“月明”珠指代珍珠。《汉书》曰:“明月珠子,的皪江靡。”[20]汉代应劭为其注曰:“明月珠子生于江中,其光耀乃照于江边也。”[20]《汉书》:“方椎夜光之流离,剖明月之珠胎。”[20]《淮南鸿烈解》:“明月之珠出于蛖蜄。”[21]蛖蜄音盲阵,意思是贝类。《淮南鸿烈解》:“明月之珠,蛖之病而我之利。”[21]说的明白,贝壳类生病了,人们才得到所谓的明月之珠。《史记》:“明月之珠出于江海,藏于蚌中,蚗龙伏之。”“明月之珠,出于四海。”记载了所谓明月之珠,是广泛存在于江海的蚌珠[14]。应当说在汉代,月明珠并不特指珍珠,但人们在描述珍珠时,常常使用月明的特点进行概括,这或许是因为,珍珠洁白圆润如满月,其流光溢彩的干涉衍射效果,也如月亮反射太阳光辉之皎洁,而非夺目。可以推断,在汉代时,“随侯之珠”与“蚌珠”有联系,“珍珠”又与“月明”联系,所以三者在这种话语体系下,到了南北朝时期,乃至后世,随珠月明的说法便更被人普遍接受。所以当读到汉代班固《西都赋》的“随侯明月,错落其闲。”[23]就能想到汉王宫里四壁不现原墙,锦绣缭绕其外,彩饰网络于上,随侯宝珠如像明月,错落其间煜煜发光。在此处,随侯宝珠与明月光辉照耀的效果产生了联系。

尽管行文至此,本文基本阐明珍珠可以被称明月珠,但存在几个问题:珍珠早在大禹时已成为贡品,及至东汉珍珠产业迎来高峰(1)关于汉及汉以前中国人对珍珠的生产、贸易、使用,参见牛秉钺《珍珠史话》,以及李家乐,白志毅,刘晓军的《珍珠与珍珠文化》.自夏禹开始,珍珠一直作为朝廷重要的进贡品.春秋战国时期已经有了经营珍珠的专业商人.自秦帝国以后,珍珠饰品开始迅速流行,帝王将相、达官贵人无不以珍珠装饰为荣.到了汉朝,尤其是东汉,珍珠产业出现高峰.彼时广州是珍珠等珠宝的集散地.珍珠产生在合浦,先运至广州再转售岭北各地,并且有了经营珠玉的专卖店,还有长途贩运的行商.具体来看,从春秋战国到汉代,南海的珍珠以广西合浦地区北部湾海域所产的海水珠为代表,史称“南珠”,一直是自由采捞,自由贩卖.而北方的湖珠,以东北的牡丹江、混同江、镜泊湖等地的淡水珠为代表,最晚到东汉已经被发现,但产量却极少.。若随侯珠以珍珠解,难以说明为何在随国时期,这种特定的珍珠会成为国之重宝。若随侯珠是因“径寸”之大获得人们的珍视,则在春秋战国时期,较大品种的珍珠出自广西合浦,名声远扬,又难以说通。

4.2.3 萤石说

萤石说主要是来源于汉代人“随候明月”的记述,以及汉代人关于“蛇衔明珠报恩为随侯之珠”的传说。萤石是具有发光特征的矿物,硬度为4,极易抛光打磨。在曾侯乙墓北室中出土1件萤石质玉器,足见其在当时极其珍贵,但其形制为长条形而非珠形饰[24]。郝用威在《随珠探源》[25]中提到自己在随州工作期间,见到随州北部有萤石矿产分布,这与汉代“蛇衔明珠”传说涉及地点“断蛇丘”位于随州背面的记录是相符的,是有可能发现萤石大晶体,也易于打磨成球状。然而郝认为其硬度太低且极易破碎,是随侯之珠的可能性不大。事实上,早在河姆渡早期的浙江余姚,先人就已有使用萤石玦的情况[26]。随着考古资料的进一步完善,或可为萤石说提供新的证据。

4.2.4 金刚石说

据考,金刚石在中国古代最早的记述出现于《列子·汤问》,里面提及的昆吾刀是镶嵌金刚石的宝刀,可以用来切割玉石。而金刚一词最早出现晚至东晋。有三个理由怀疑金刚石说的准确性:第一,金刚石在汉代以前的遗存中至今未有发现,迄今考古发掘出现最早的金刚石遗存是南京象山7号墓出土的一枚金刚石戒指,属东晋早期墓葬[27]。这与随侯珠在文献中提及的被用于装饰衣物、寝殿的现象并不相符;第二,学术界目前普遍认为,18世纪以前,世界上最重要的钻石产地在印度(婆罗洲有早于18世纪的金刚石)。既然随国属地并无金刚石作为特产,则不足以“随侯之珠”为金刚石命名;第三,从金刚石较早年代的名称“昆吾刀”“金刚”“金刚钻”推知,其主要用途是用于刻玉,极少用来作为饰品,直到明清时期,帝王后妃对钻石作为饰物才有了较大的需求[28]。而文献中却未曾提到随侯之珠竟能用于治玉。

5 讨论

春秋战国时期,随着生产力的上升,物资流动性的增强,极大丰富了人们的物质生活,同时对满足人的精神世界提出了新的需求。以随侯之珠为代表的珠宝首饰,因其稀缺性,在群雄并起各相争逐的背景下,成为彰示实力和品味的重要手段。据文献所载,至晚于春秋末期,随侯之珠就已名震诸侯。它最早为随侯所得,又在战国早中期为楚所宝之,后在秦、汉几经辗转。其尺寸可参考弹丸,正适于把玩。在最早期的文献里,随侯之珠与和氏璧齐名,尤其在诸子口中,是国之重宝的代名词,拥有最为珍贵的物化等级。凡提及此物,各家作比皆驾轻就熟,可见当时只要说到“随侯之珠”,即是约定俗成的一样材质的事物,别无所指。由此推知,在春秋战国时代,随侯之珠的社会意义达到了高峰。而进入秦和两汉时期,文献里对随侯之珠,不论是其由来、材质、使用方式都有了更多解释。极有可能,在秦和两汉时期,真正的随侯之珠的使用已趋于没落,人们不知其真实面目,或仅有少数掌握真相者,所以“随侯之珠”更多地出现在了辞赋的华藻中。

关于其材质的探讨,笔者以为,人工烧制蜻蜓眼玻璃珠的历史沿革在时间线上是值得注意的。

从时间的纵轴看,镶嵌玻璃珠在中原地区出现的时间是春秋末、战国初,在战国达到一个顶峰,西汉以后很少发现[29]。这与文献中先秦语境与汉代语境的变化是相匹配的。

根据赵德云的统计[30],蜻蜓眼玻璃珠最早出现时间为西周,至春秋早中期都为零星发现。这一时期的发现地主要是在新疆区域。根据干福熹等[31]的研究比对,发现于河南省史固县的春秋晚期贵族墓中出土的蜻蜓眼玻璃珠为西方流入,证明在春秋时期,西方的蜻蜓眼玻璃珠审美已通过丝绸之路,渐渐向中原地区靠近。这样零星渗透的情况直至战国早期,在湖北曾县即当时随国君的属地,曾侯乙墓中集中出土了174件蜻蜓眼玻璃珠(因蜻蜓眼尺寸不大及使用方式为串饰,百余粒的数量也只够数串,可谓非常珍贵),内棺存放,可见极为珍视,在战国早期的时间点上无有与之相匹的收藏。这可能是因为随候所在的中原地区在接受到东西方文化交流的不断冲击后,首先接纳了这种有别于中原传统审美的色彩斑斓之美,经不断搜集、珍藏,甚至可能参与研发(2)关于曾侯乙墓出土蜻蜓眼玻璃珠是否为西方进口,学术界存在不同观点.目前采信较多的一种观点为干福熹的《中国古代玻璃技术发展史》,其认为曾侯乙墓中的蜻蜓眼玻璃珠中有楚国制造的,因没有全面检测所有样品,也不排除有西方传入的可能性.,终于这种玻璃珠得以以其名命名,在诸侯国之间流传。

曾侯乙墓出土蜻蜓眼之后的一段时间,即战国中期、后期,蜻蜓眼玻璃珠大量地出现于楚国属地,且学术界认为这些玻璃珠应为楚国烧造[31],与文献中昭奚恤与楚宣王之对话发生于战国中期是相吻合的。

战国结束后的秦汉,蜻蜓眼玻璃珠不论在出土数量上、还是墓葬等级上迅速衰落,可见其逐渐淡出人们的主流审美。若随侯之珠做蜻蜓眼解,那么汉代文献中对这种珠子的材质各有所指就不足为怪了。

“随侯之珠”一词出自文献,在探讨时可借助文献的方法印证当事时古人对其物的看法。至于物质上,则需要考古资料的进一步印证。相信随着后续考古资料的不断完善,对随侯之珠的解读也会更加丰富,它可能是玻璃珠、萤石、珍珠等,也可能为其他的材质,未来或可拨开历史迷雾,还原历史的真实。